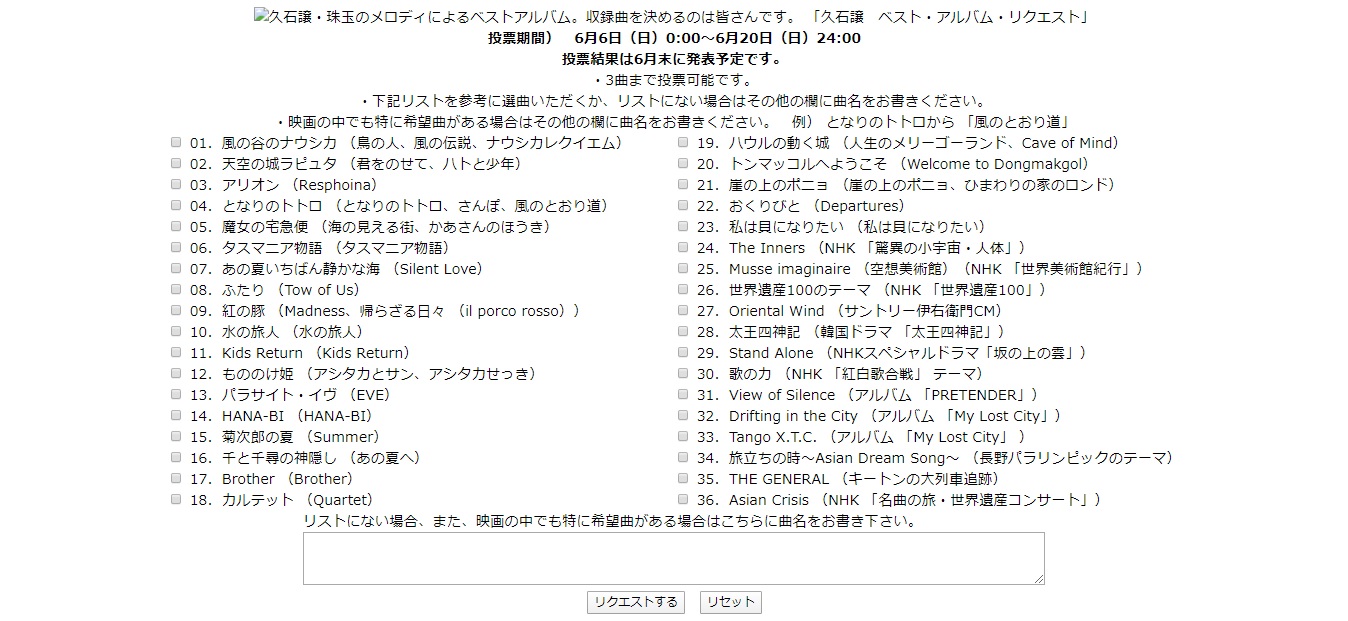

Posted on 2020/01/20

ふらいすとーんです。

”1990年代後半の久石さんインタビューに「ピーター・ガブリエルよく聴いている」ってあったけど、きっと今も聴いてるよね。Scratch My Back (2010)、New Blood (2011)”

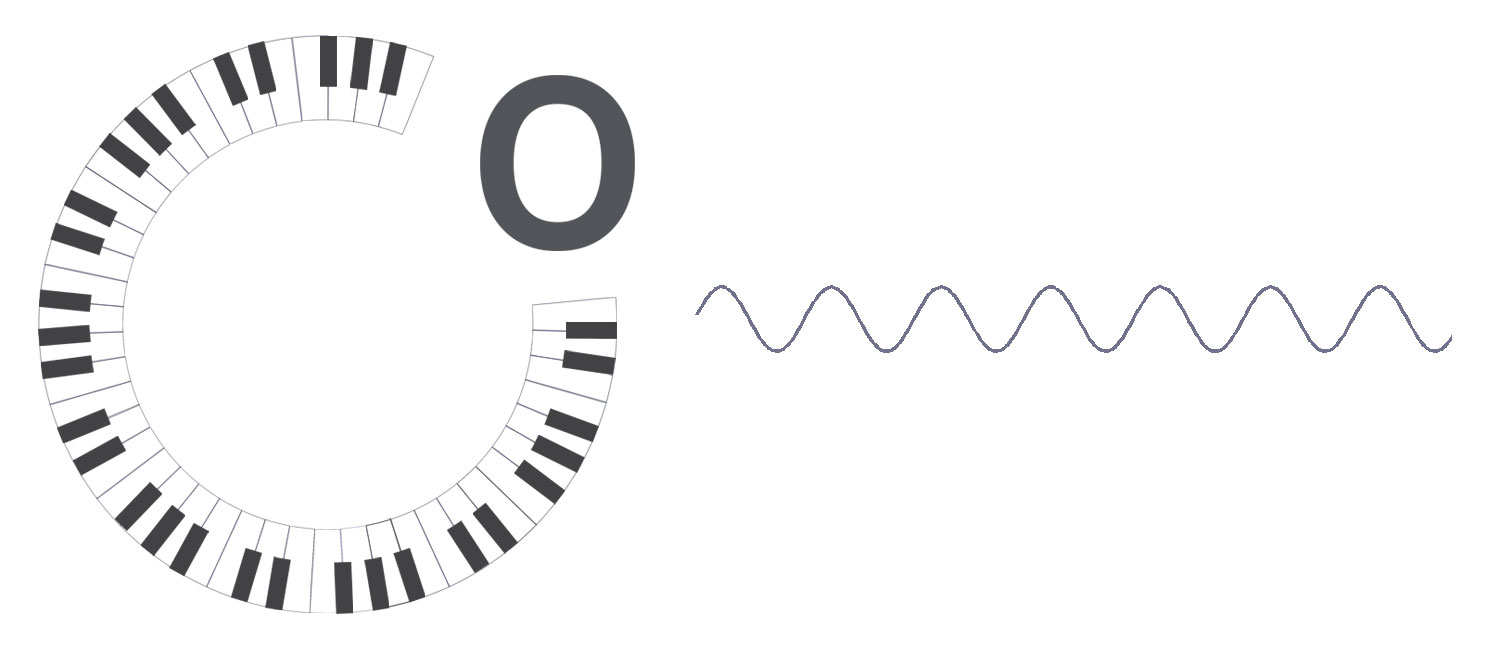

…こんな感じでさらっとツイート、2枚のアルバムジャケット写真と一緒に。そうやって流れるように終わろうと思った。140文字のつぶやきではなく、Overtoneに記すことにしたのは、公式音源がすべてそろっていたからです。公式音源のおかげで一緒に聴いてもらえる。テンポよくいければいいなと思います。

ピーター・ガブリエル(Peter Gabriel)、イギリス出身、ロックバンド「ジェネシス」の初代ボーカリストとして有名になり、ソロ転向後も活躍している現役アーティストです。9枚のスタジオ・アルバム、3枚のライブ・アルバム、4枚のサウンド・トラックなど、独特で多彩な創作活動をしています。そして、それらすべての楽曲が公式YouTubeチャンネルにて公開されています。

まずは軽くウォーミングアップ。

No Self Control

Lead A Normal Life

from Peter Gabriel 3: Melt (1980)

2曲ともミニマル・エッセンス溢れるマリンバが印象的です。

The Rhythm Of The Heat

San Jacinto

from Peter Gabriel 4: Security (1982)

「The Rhythm Of The Heat」重みのある低音シンセサイザーにラストは執拗なアフリカン・パーカッション。「San Jacinto」にんまりミニマル全開な伴奏とエスニックな曲想がやがて大きく広がり、ポップスの自由さを感じます。

Red Rain

from So (1986)

硬質なシンセサイザー音色と、アタック感の強いベースやドラミング。あの時代を象徴するような(いまの時代には出せないのかな?!)独特なグルーヴ感。

ここまで紹介した曲は、オリジナル・ソロアルバム(スタジオ・アルバム)からです。のちにベストアルバム『Hit』(2003)にも収録された曲ばかりです。公式チャンネルでは、再生リストから聴きたいアルバムを選んでいろいろ聴くことできます。

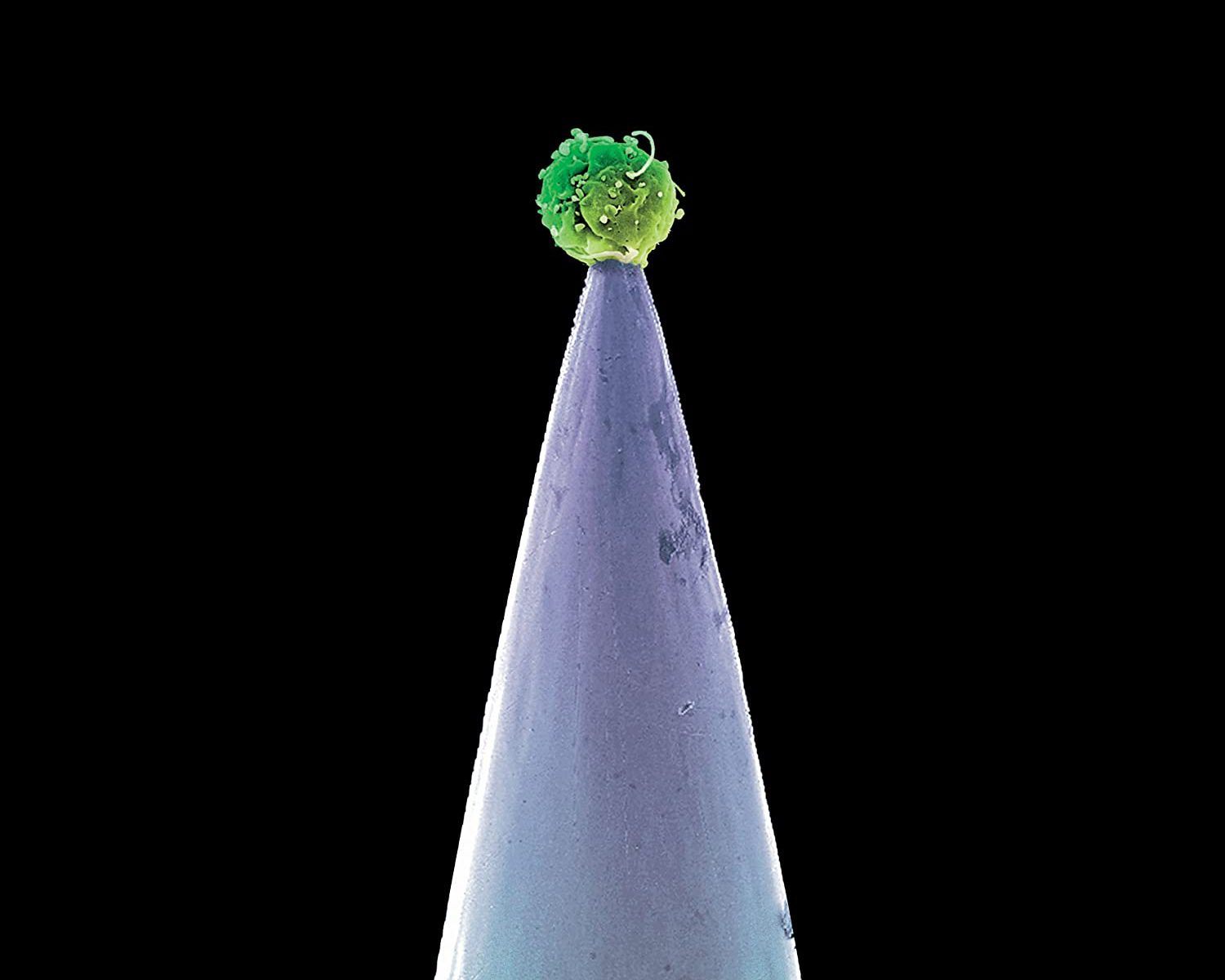

![]()

サウンドトラックから。

At Night

Slow Marimbas

from Birdy バーディ (1984)

「At Night」霧がかったようなシンセサイザーの世界、大林宣彦監督作品の映画サウンドトラックや、NHK人体シリーズの音楽などを連想させるようです。「Slow Marimbas」ワールド・ミュージックの普及にも力を注いだアーティスト。自身のボーカル曲にもエッセンス盛り込まれていますし、インストゥルメンタル楽曲書き下ろしたサウンドトラックたちには、とりわけ色濃くエスニックな旋律やアフリカのリズムなどが見られます。いちロックアーティストの枠を超えた音楽づくりです。この雰囲気好きだなあ、そんな久石譲ファンもいるかな。

ピーター・ガブリエル1980年代でした。

同じように1980-1990年代の久石譲作品にも通じるものがあるように感じます。上の楽曲たちを聴きながら、久石さんのいろいろな曲が浮かんだ人もいるかもしれません。こんな音色の使い方あったな、エッセンスや味つけがクロスオーバーしている、そんな聴き方もできて楽しいです。ルーツというか、、その時代のなか作家たちの共鳴性と言いたいところです。

ちょっと長い引用です。

”僕が大学生の時にテリー・ライリーの「A Rainbow in Curved Air」を聴いた時に、もうすごいショック受けて3日間ぐらい寝込んじゃって。それまでは不協和音とか現代曲を書いてて、そこでミニマルの洗礼を受けて。ところが人間そんなに変われないんですよ。最初のミニマルっぽい曲を書くのに最低3年かかったかな。それでも全然曲になってないんですよ。20代はほとんど挫折、いろんなコンサートで曲を発表するんですが全然かたちにならない。当時のコンサートは作曲家が4~5人集まって曲を持ちあって個展を開くんですよ。客席ははっきりと隙間だらけなんですよ。塊が5つぐらいあって、ここはあいつの親戚、ここはうちの親戚、そういう感じなわけで(笑)。向上心もあって燃えてたんだけど、その仲間が集まって話してると、相手を論破することに専念しだすわけですよ。いかに自分の理論武装が正しいか。でも、そのことと出てる音が違うだろうおまえたち!っていうのがだんだん強くなってきた。その世界は何をしたいのかって思うようになってきて。その時にふっとポップスのフィールドを見たんですよ。そしたらイギリスのロキシー・ミュージックとかあって。フィル・マンザネラとかブライアン・イーノとかね。ロックなのにミニマルのパターンの要素をうまく取り入れている。みんな楽しそうにやってるわけよ、あっちいいなあと思ってね。その時にタンジェリン・ドリームだとかマイク・オールドフィールドの「チューブラー・ベルズ」だとか、これはのちに映画「エクソシスト」のメインテーマになる、全部そういうパターン的なもの。これらがドーンと出たときに、もういいやと、芸術家であることをやめた。ポップスフィールドにいくって決めて、まずはソロアルバム作ろうと。そうすると現代音楽にいた時の自分ががんじがらめになって自分の思い通りのものが一つも書けなかったのが、ポップス・フィールドに行った瞬間書いた曲のほうがよっぽど前衛的だったんですよ。なんかね、その瞬間吹っ切れて。それは「ナウシカ」よりもずっと前だったんですけれど、そこから20年・30年ずっとポップス・フィールドに本籍を置きながら音楽をやってきたわけです。”

(Blog. NHK FM 「今日は一日”久石譲”三昧」 番組内容 -トーク編- より抜粋)

*このあとトークは、”今は本籍をクラシックに戻して”という話に流れていきます

久石さんが影響を受けてきた音楽たちをテーマに語られたもの。

- Blog. 「レコード芸術 2018年3月号 Vol.67 No.810」青春18ディスク 久石譲インタビュー内容

- Blog. 「レコード芸術 2018年4月号 Vol.67 No.811」青春18ディスク 久石譲インタビュー内容

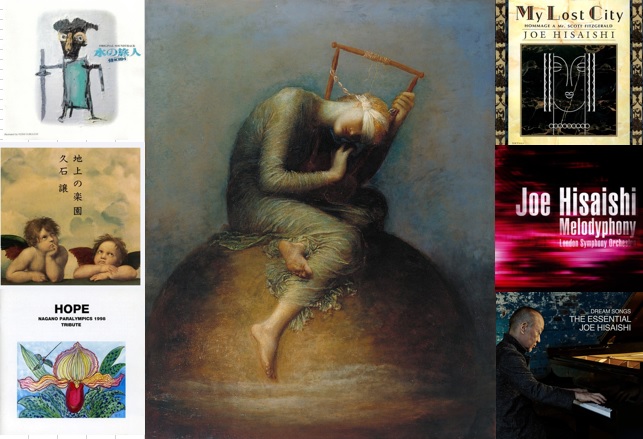

久石譲ディスコグラフィ

![]()

時は流れて2010年。

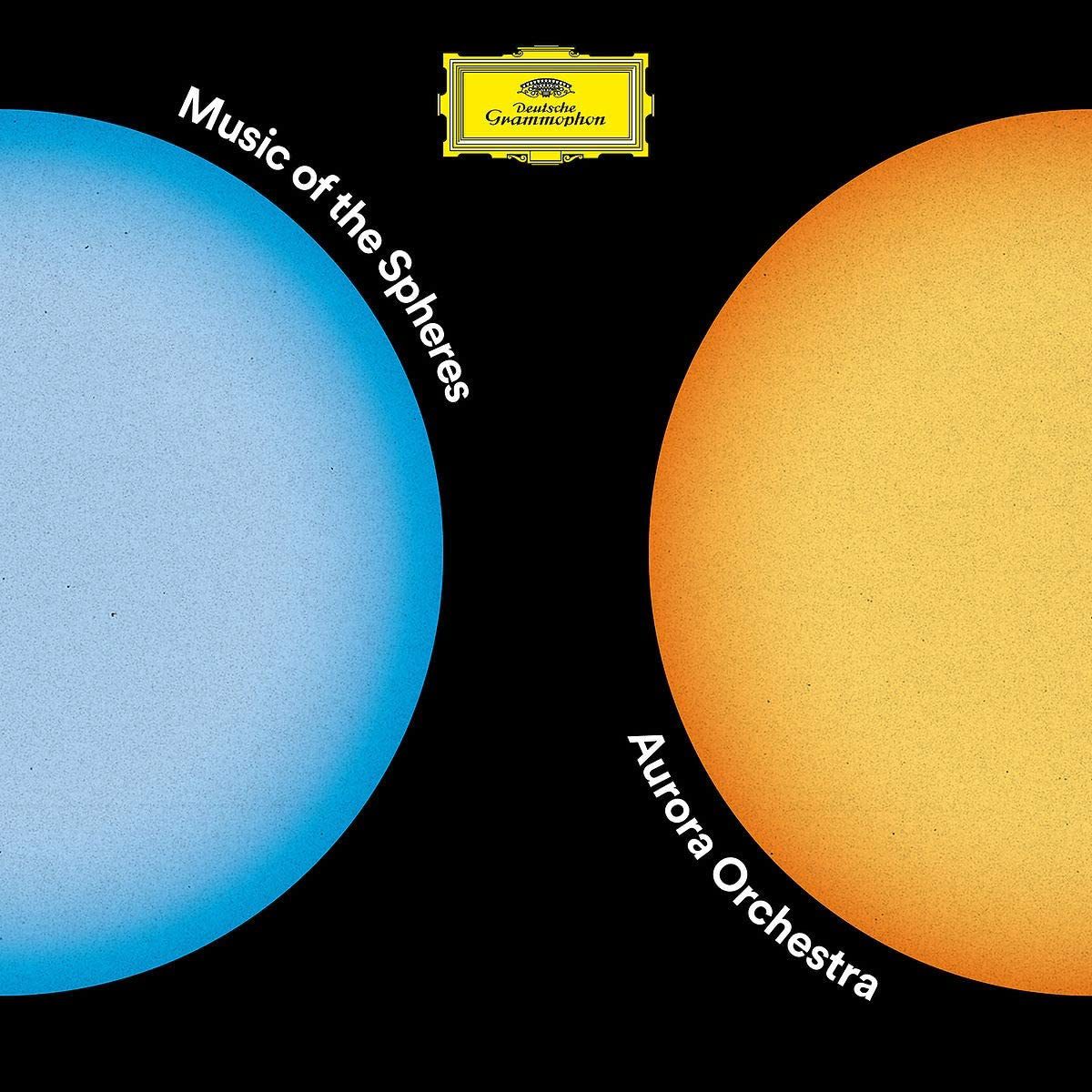

カバー集かつ純粋なオーケストラ編成でつくったアルバム「Scratch My Back」。全曲原曲知らないし(僕は)、おそらくポピュラーな曲を集めたのではないだろう、意欲的で斬新なコンセプト。

かなり本格的な一枚です。ポップスをオーケストラにアレンジしてみました的な安直なものではない、前衛的で現代的な、聴けば聴くほど味がしみ出てくる、そんなアルバムです。原曲を知らないぶん先入観なく楽しめます。オリジナル版と聴き比べてみるともっと広がるかもしれません。

Scratch My Back (2010)

01. Heroes (Original Artist: David Bowie)

02. The Boy In The Bubble (Original Artist: Paul Simon)

03. Mirrorball (Original Artist: Elbow)

04. Flume (Original Artist: Bon Iver)

05. Listening Wind (Original Artit: Talking Heads)

06. The Power Of The Heart (Original Artist: Lou Reed)

07. My Body Is A Cage (Original Artist: Arcade Fire)

08. The Book Of Love (Original Artist: The Magnetic Fields)

09. I Think It’s Gonna Rain Today (Original Artist: Randy Newman)

10. Apres Moi (Original Artist: Regina Spektor)

11. Philadelphia (Original Artist: Neil Young)

12. Street Spirit (Fade Out) (Original Artist: Radiohead)

1. Heroes

全曲ギターやドラムは排除されていますが、リズム感はしっかりオーケストラ楽器が担っています。通奏でベースラインがあるわけでもなく(2:40~)、このあたりもポップスオーケストラになっていない妙技です。また弦の刻みも単調にならないよう微細に変化しています。1曲目に配置されたこの曲で、アルバムの本気度は先制パンチOKです。

3.Mirrorball

細い線と鋭利感を演出してる冒頭からの高音弦楽器の伴奏。静パートは速いパッセージの伴奏音型へと変化していき緩急をともないながらダイナミックに展開していきます。

5.Listening Wind

第1ヴァイオリン、第2ヴァイオリン、ヴィオラ、チェロ、すべて旋律が異なる。ハモリでもなく、つかのまユニゾンするくらいで、一曲とおして独自の性格をもった声部がそれぞれに割り当てられています。いやあ、こんなことしなくても、そこまでしなくても、ポップスとしてはちゃんと成立するのに…ついついいらぬ労いの言葉をかけたくなる。ここまでするからこそ深みと味わいは単純でなくなり、足腰のつよいくり返し聴くに耐えうる曲に。ホンモノ志向すごい。

ほかにも、「7.My Body Is A Cage」映画のワンシーンから抜け出たような緊張感をまとった曲、「8.The Book of Love」「11.Philadelphia」エンドロールで映画の余韻を優しく包みこんでくれそうなメロディのきれいな曲、「10.Apres Moi」オペラのようなドラマティックさに魅了される曲。

公式アルバム再生リスト

https://www.youtube.com/watch?v=LsvuipGq2ns&list=OLAK5uy_kpqglluQOJ54ENN27uiEkWD3KfoDpgLQ8&index=1

![]()

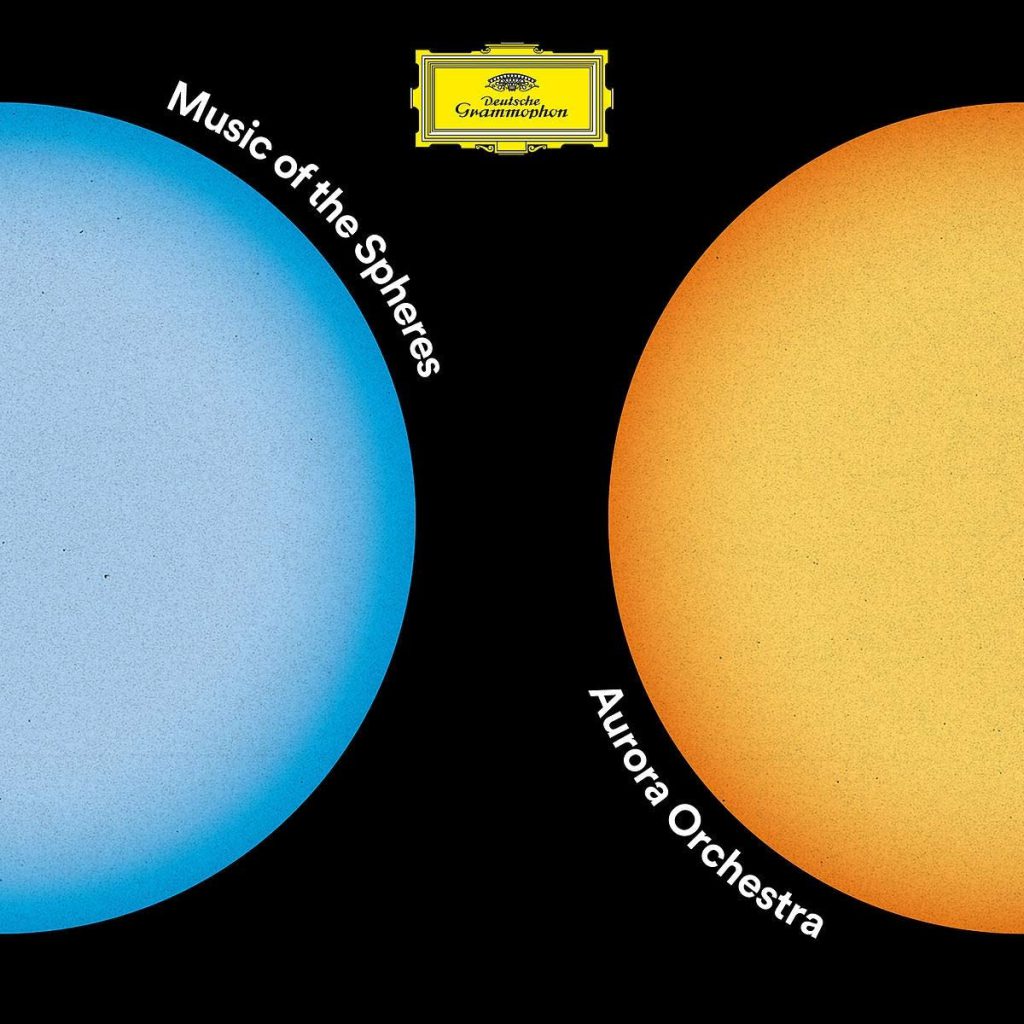

翌2011年。

前作からの流れを受け継いだオーケストラ編成による、今度は自身の楽曲たち、新たな解釈に挑んだセルフカバー・アルバムです。こちらも前衛的・現代的なオーケストレーションはお見事、コンセプト・アルバムとしての完成度は高い。2CD Deluxe Editionには、オーケストラのみのバックトラックがDisc2にパッケージされています(公式YouTubeにはない…オケサウンド好きにはたまらないDisc2)。本作品はその後ライヴ盤もCD/DVDなどで発売されています。

New Blood (2011)

01. Rhythm of the Heat

02. Downside Up (featuring Melanie Gabriel)

03. San Jacinto

04. Intruder

05. Wallflower

06. In Your Eyes

07. Mercy Street

08. Red Rain

09. Darkness

10. Don’t Give Up (featuring Ane Brun)

11. Digging in the Dirt

12. The Nest That Sailed the Sky

13. A Quiet Moment

14. Solsbury Hill

1.The Rhythm of the Heat

1980年代楽曲でも紹介した曲です。オリジナル版「重みのある低音シンセサイザーにラストは執拗なアフリカン・パーカッション」と書きました。オーケストラ版の後半はすごいです(3:50~)。パーカッションの連打はなくなり、新しいパートが書き加えられています。これがなんとも前衛的で最先端いってます。もしこの箇所を気に入ってもらえたなら、久石譲オリジナル・シンフォニーや「久石譲 presents MUSIC FUTURE」コンサートで取り上げられる作品たちもきっと楽しめると思います。

前作カバー集にひき続き、本作の編曲を手がけるジョン・メカトーフは、”スティーヴ・ライヒ、アルヴォ・ペルト、ストラヴィンスキーなどを指向している”ようで(from ライナーノーツ)、なるほど現代音楽にも通じる響きだし、ミニマル・ミュージックにも通じる特徴があるわけですね。とにかく圧巻のモダン・リズミックです。

Peter Gabriel – New Blood – The Rhythm of the Heat(約4分)

インタビューとレコーディング風景のメイキング動画です。まるでクラシックの現代作品を録音しているような緊張感です。本作のために編成された約50人規模のオーケストラです。ピッコロの雄叫びなんて、もう久石譲作品『The End of the World』をひっぱり出して聴きたくなってきます(3:05~)。

3.San Jacinto

1980年代楽曲でも紹介した曲です。オリジナル版「にんまりミニマル全開な伴奏とエスニックな曲想がやがて大きく広がり」と書きました。シンセサイザーによるミニマル音型たちがオーケストラではどうなるのか? 久石譲ファンならきっとイメージできますよね。イントロからピアノ、マリンバ、ピッツィカート、そして木管楽器たちをカラフルに使い分けながら、豊富なミニマル・フレーズたちで彩られています。ただの反復ではない、次々に新しいミニマル音型たちを生み出しながら、常に変化し進んでいく曲です。

6.In Your Eyes

オリジナル版はさわやかなポップスですが、オーケストラ版とのコントラストがわかりやすい。原曲Bメロで登場するギターの伴奏パターン(1:06~)と、その流れで変化するサビのギターの伴奏パターン(1:35~)。これが、オーケストラ版では主軸となりイントロから堂々と鳴り響いています。乾いたギターのリフで爽やか脇役くんが、弦楽器の大きく揺れるような力強い表現で主役へと躍りでた。”君のまなざしに”という曲タイトル、キュートなポップス曲から、心の息吹や鼓動を感じる広がりのある曲へと昇華しているようです。

8.Red Rain

1980年代楽曲でも紹介した曲です。オリジナル版「硬質なシンセサイザー音色と、アタック感の強いベースやドラミング。あの時代を象徴するような(いまの時代には出せないのかな)独特なグルーヴ感。」と書きました。

力強い躍動感と推進力をもった曲です。この曲は、リズム的オーケストレーションのお手本のようです。ドラムはもちろんリズムパーカッションを使っていません。低音に必要な太鼓と少しのシェイカーは登場しますが、スネアがタッタタ・タッタタ軽快にリズムを先導することもありません。

本アルバムのなかでもリード曲に相当するような、キャッチーでポップな仕上がりにはなっていますが、リズムパーカッションなしという封じ手を、見事に超えてみせたリズム的オーケストレーションのお手本。各楽器に散りばめられたリズム感あるフレーズたちがビートを感じさせ、緩急うねるようなグルーヴ感を絶えず生みだします。あの手この手で、これでもかこれでもかと、次々にリズムモチーフを紡ぎだし、ヒートアップする熱量でラストまで突き進みます。

Peter Gabriel – Red Rain Recording at Air(約2分)

レコーディング風景のメイキング動画では、オーケストラのバックトラック収録にスポットを当てていて、ボーカルなしでもかっこいい曲だと証明してしまった。

ほかにも、「2.Downside Up」チャーミングで愛らしい曲想でリズム・トラップ輝いている曲、「4.Intruder」エキゾチックで野性的な曲想はストラヴィンスキーゆずりな曲、「11.Digging In the Dirt」スリリングうねる伴奏音型で楽しませてくれる曲、「14.Solsbury Hill」ポップスのオーケストラアレンジの典型わかりやすく楽しい曲。

Peter Gabriel New Blood Interview(約9分)

少し長めのメイキング動画では、ほかの曲のレコーディング風景やインタビューも登場します。

公式アルバム再生リスト

https://www.youtube.com/watch?v=lj35-VCN1jo&list=OLAK5uy_mtci60K44D1iJprGVB4QT68E6P3Rcb9dg

![]()

久石さんは過去UKロックに慣れ親しんできたことを書籍やインタビューで語っています。飛び出すアーティストもジャンルも幅広くさまざまです。

いきなりクラシックを聴くよりも、こういった方向からオーケストラを楽しむのもまたひとつ。いきなりストラヴィンスキーなどの近代クラシックを聴くよりも、こういった方向から現代的な響きやアプローチを体感してみるのもまたひとつ。とっつきやすくて助かった、第一印象でつまずかずにすんだ。軽いジャブからうけてみる。そんなこともあります。

好きなアーティストから飛び出すキーワードに触れてみることは、聴くこちら側にも幅をもたせてくれます。バックボーンを旅する楽しみがあります。今回紹介したような楽曲たちも一度聴いてみるか聴かないかでは、ゼロかイチの違い。久石譲音楽の聴こえ方や楽しみ方にも、新しい感動や広がりを運んでくれるかもしれませんよ。

なぜ久石譲音楽にはリズムを感じるか? 今回のピーター・ガブリエル音楽を紐解くことは、そのヒントにもなりそうです。オーケストラの音色を使って、こんなにもリズムを感じさせる旋律・モチーフ、奏法のアプローチ、失速しない推進力をもった音楽構成。いつもなら《緻密なオーケストレーション、凝ったつくり込み》、こんな言葉たちで表現していることも、具体的に解き明かせそうなカギがあります。今回は、いつか記したいと思っていることへの前進する一歩です。

おまけ。

ピーター・ガブリエルとディープ・フォレスト。後者は1990年代久石譲LIVEでも共演しています。そんな久石譲つながりのアーティストの化学反応は、踊れー!(Long Versionです)

While The Earth Sleeps – Peter Gabriel & Deep Forest

”1990年代後半の久石さんインタビューに「ピーター・ガブリエルよく聴いている」ってあったけど、きっと今も聴いてるよね。Scratch My Back (2010)、New Blood (2011)”

それではまた。

reverb.

YさんKさんに感謝を込めて♪

*「Overtone」は直接的には久石譲情報ではないけれど、《関連する・つながる》かもしれない、もっと広い範囲のお話をしたいと、別部屋で掲載しています。Overtone [back number]

このコーナーでは、もっと気軽にコメントやメッセージをお待ちしています。響きはじめの部屋 コンタクトフォーム または 下の”コメントする” からどうぞ♪