Posted on 2020/01/15

ふらいすとーんです。

「映像から音を削る 武満徹 映画エッセイ集/武満徹 著」、なんとも魅力的なタイトルで手にした本です。おもしろくてぐいぐい惹きこまれてしまい、もっといろいろ読んでみたいと「武満徹著作集〈1〉~〈5〉」各500頁近くある分厚い書籍も読破し、著作集からもれるエッセイや対談本などを片っ端から読みふけっていました。出版されている本も多く15冊は超えるくらい読んだ結果、最終的にこの本が一番”映画音楽”については凝縮されていたと思います。

当たり前ですよね、”映画エッセイ集”とある、いろいろな書籍からまとめたものになっているわけです。それでもほかの本を手にとったのは、武満徹さんの映画音楽とオリジナル音楽(自作)の関係性や、いろいろな著名人との対談から語られるエピソードも知りたかったからです。

音楽を聴くよりも言葉を読むほうが多い作曲家、珍しい接し方になりました。音楽のほうはプールの水を両手ですくうほどしか聴いていないので、語るにおよびません。気になった映画音楽ですら現在では聴けないものが多いということもありますが。

今回は世代の違う作曲家、武満徹の映画音楽論を掘り下げることで、久石譲の映画音楽論と共鳴するもの、それぞれに違うもの、そんなことが見えてきたらいいなとご紹介します。取り上げた文章を読んでいくなかで、久石譲ファンなら「こんなこと久石さんも言ってたな」とすぐにつながることもあるでしょう。ただ、ピックアップしたセンテンスごとに、【久石譲もこう言っている】【宮崎駿監督、高畑勲監督もこんなこと言っていた】という部分的な照らし合わせはしていません。まずは、ゆっくりじっくり武満徹の言葉に耳を傾けてもらえたら幸いです。

![]()

映画音楽

映画音楽については、さだまった法則というものはないと考えます。それは、映画が、時代社会の動きにしたがって絶えず新しく生まれかわるものだからであります。映画音楽は、映画を離れて無い。この原則を一言にして語れば、映画にあって、音楽は、かならず演出されなければならないのです。たんに、映画のもつ雰囲気を誇張するほどの役割としてではなく、主題をいっそう具体的なものに表すべく、その表現をもたなくてはなりません。

~中略~

私は、ひとつの嘘を真実たらしめるための役割を、音楽によって担いたいと思っています。台詞はあくまで観念であって、音楽は、それを官能的な次元に置き換えて、直接に働きかけねばなりません。音によって、言葉の観念は、肉化されるのであります。もちろん、映画は、あくまで映像の芸術でありますが、音楽は台詞と同様に、あるときは、それ以上の役割を背負うものだと思っています。

~中略~

よく謂われることですが、音楽の体位的な直接用法によって、映画表現は、相乗された効果をもち得ました。これによって、描かれているものをさらになぞるということは、表現を稀薄にする以外のなにものでもないことがわかりました。

殺人の場面で、明るい自動ピアノを鳴らした『望郷』は、映画音楽における一つの典型のように言われています。『野良犬』の結びちかくにも、こうした体位的手段が活かされている。そして、今日では、こうした方法は常識となり、パターン化しつつあります。体位的手段は、その表れてくるところの異常さによって人をひきつけ、緊迫した効果をうむが、図式的な処理と、常套化した繰り返しに従うなら、たんに場面の効果をうむのみに留まってしまうのです。それが主題と深く関わらずに完結したのでは、ひとつの自立する芸術として、音楽が映画に参加する意味はない。それは、ネガティヴに映像をなぞることでしかないからです。全体的な表現に参加することが大事だと思います。

~中略~

(映像から音を削る 武満徹 映画エッセイ集「映画音楽」項より 抜粋)

映像とその音響

映画音楽には定まった方法論が無いと書きましたが、映画音楽が映画に附帯するものである以上、それはたえず新鮮な方法でなされるべきです。

私はこれまでに幾つかの映画のために音楽を書いてきましたが、そのスタイルはさまざまです。映画音楽の作曲家は、ある点では俳優と似たところがあって、演出家、あるいはその映像から思いがけない自分をひきだされるものです。また、そうした影響力の強い映像に接することが作曲家に新しい勇気と意欲をあたえます。

~中略~

私は映画音楽を書く時、映像に音を加えていくというよりも、映像からいかに音を削っていくかということについて考えます。映像自身が響いているという言い方は奇妙かもしれないが、この仕事にたずさわった人には容易に理解してもらえる事柄であろうと思います。映像自身が固有にもっている響きを平面的になぞることは、映像の空間を狭めることになります。すると、映画はたんに物語を運搬するセルロイドの帯でしかなく、映像が試みているモンタージュは、音響によってその意味を失います。映画における音楽と音響の役割には求心と拡散に両方の面があると思いますが、それがどうあるべきかを規定する尺度はありません。映画の主題だけがそれを決定します。映画が時間芸術であるかぎり、個々の独立した場面によって音の設計を考えるべきではないと思います。全体として個々の効果が大事なのです。そうすることが個々の場面をいかすことになるでしょう。

(映像から音を削る 武満徹 映画エッセイ集「映像とその音響」項より 抜粋)

私の受けた音楽教育

それではなぜ、映画音楽をやっているのかと申しますと、私は小さな自分の仕事部屋で作曲をしていて、時にはピアノを使ったりしながら、かなり自己完結的な仕事にたずさわっているわけです。具体的にいえば、自分の肉体の癖というようなものが作曲の際に出てしまって、むろん人間の肉体性、音楽の肉体性ということは何よりも大切ですけれども、それとまるで違った、たんなる肉体的習慣に身を委ねてしまうようなことがあるのです。ピアノを弾く手の癖とかですね。そういう時に、いろんな違う人たちと仕事をする、例えば映画音楽もそうですが、そうすると、自分のうちの未知なるものというか、思いがけない自分を発見することがあるのです。

映画音楽には特別に決まった方法論というものはなくて、映画というものがそうであるように常に現実と結びついたものです。映画音楽の場合は、ある映画の効果を高めるということだけでなくて、他にたいへん大事な意味をもっています。それは優れた映画監督と仕事をする場合、俳優や女優が、普段はかなり大根役者だと思われていたのに、思いがけなく、いい芸をするというようなことがありますが、それと同じように、私自身も、いい映画監督と仕事をすると、思いがけない自分というものが引きずり出されることがあります。

そのことは、自分の書斎にもどって音楽を作るのにも非常に役立ちます。しかもシンフォニーを作曲し、それが日比谷公会堂で演奏され満員になったとしても、千数百人の聴衆が聴くだけですが、映画の場合は一本の映画ではるかに多くの人々が私の音楽を耳にするわけです。

それに、映画の場合は、あ、あれは武満が作曲したものだ、というような意識は見るひとにあまりないでしょう。そのことは私にとってたいへんうれしいことです。

(映像から音を削る 武満徹 映画エッセイ集「私の受けた音楽教育」項より 抜粋)

映画音楽 音を削る大切さ

映画がひとに語りかけるのは、かならずしも、単一の事柄ー物語や主題ーに限らず、また、もし映画がそれだけのものにすぎないとすれば、面白味も薄く、そこでは音楽の役割も単なる伴奏の域に留まるしかないだろう。フィルムのフレームにきりとられた現実は実際とは異なったリアリティをもつものであり、映像に音楽が付けられることで、(映画)全体としての心象は、また別のリアリティを得る。相乗する視覚と聴覚の綜合が映画というものであり、映画音楽は、コンサート・ホールで純粋に聴覚を通して聴かれるものとは、自ら、その機能を異にする。あくまでも、映画音楽は演出されるものであり、そこには、常に、自立した音楽作品とは別の、抑制が働いていなければならない。

~中略~

もちろん、映画音楽は、独立した楽曲として鑑賞に耐え得るだけの、質的にも高いものであるにこしたことはないが、それ以上に映画音楽の需要さは、音楽が映画全体のなかでどのように演出され、使われるかということだ。そのために、音楽の扱いには、常に、冷静さと抑制を失ってはならないはずだ。だが少なからず最近の映画音楽は、抑制を欠いた、無神経なものが多い。こけ脅しの誇張や説明過剰が概ねであり、観衆の想像力を少しも尊重することがない。また、いつの間にか観衆もそれに慣らされてしまっている。

~中略~

私は、自分が考えている映画音楽というものについて、説明を試みる。

「時に、無音のラッシュ(未編集の撮影済みフィルム)から、私に、音楽や響きが聴こえてくることがある。観る側の想像力に激しく迫ってくるような、濃い内容を秘めた豊かな映像に対して、さらに音楽で厚化粧をほどこすのは良いことではないだろう。観客のひとりひとりに、元々その映画に聴こえている純粋な響きを伝えるために、幾分それをたすけるものとして音楽を挿れる。むしろ、私は、映画に音楽を付け加えるというより、映画から音を削るということの方を大事に考えている」

私なりの映画音楽の方法論を語ると、ハリウッドのひとたちは、なんとも不思議なものに接したような驚いた表情で、大仰に、Very interestingを連発した。そして、「アメリカの作曲家は一曲でも多く音楽を挿れたがるのに、あなたはまるで反対を言う。音楽を沢山挿れた方がそれだけ利益に結び付く機会も増すはずなのに。おかしなことを言うひとだ」と言って、またもや感慨深げに、Very interestingを繰り返した。

(映像から音を削る 武満徹 映画エッセイ集「映画音楽 音を削る大切さ」項より 抜粋)

ひとはいかにして作曲家となるか

~中略~

演奏技術は教えることができるし、その教育の必要です。しかし、作曲を教えることはできないと思います。ソナタ形式とか、交響曲とか、西洋音楽が歴史的に創り上げた形式の概観を教えることはできるでしょうが。作曲家にとって一番大切なことは、どれだけ音楽を愛しているかであり、また自分の内面に耳を傾け何かを聴き出そうとする姿勢だと思います。こういうふうに楽器を重ねれば美しい響きが作れるという原則を教えることはできますが、それは最低限必要な技術に過ぎません。そんな表面的な技術ではなく、その人なりの美しい音があるはずです。モーツァルトやベートーヴェンは、そういった「自分の声」を持っていたひとたちです。

~中略~

いまだに外国で「日本人なのになぜ西洋音楽をやるのか?」と質問されて、よく居心地の悪い思いをします。日本人が「能が外人にわかるわけがない」と言うのと同じです。でも、日本人だって能を観てもわらからない人もいれば、フランス人だってドビュッシーがわからない人もたくさんいます。

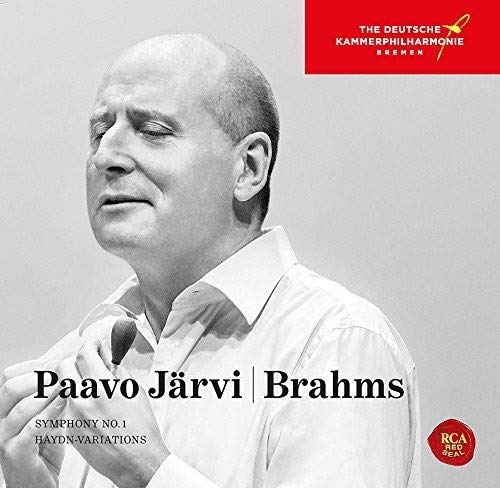

「『わかる』とは一体何か?」が問題です。例えば同じブラームスの曲を聞いて、僕とドイツ人では理解が違うかもしれない。ただ、自分が感動する点では同じです。逆に、違った感動を味わってもいいわけです。これだけ情報化の進んだ現代でも、日本人と外国人との間にはいまだに誤解がたくさんありますが、このことを否定的にとらえる必要はない。もっと積極的にお互いの違いを確かめていくことが大切です。誤解は、物事を正すのに少しは役立つ可能性があります。浅薄な理解よりもましというものです。

~中略~

ある外国の友人に、「君が日本の楽器を使って書いた作品より、オーケストラを使って書いた作品の方に『日本』を感じる」と言われたことがあります。心あたりと言えば、同じ楽器を使ってもその使い方によって創り出している響きが違うんだろうということです。西洋人にとってはありきたりな楽器でも、自分にはその使い方の基礎的な知識がない。もしかしたら、そのことが僕の個性をつくり出しているのかもしれない。

~中略~

僕の考えでは、映画は監督のものです。つまり、作曲家も俳優と同じように監督に使われる存在です。だから映画音楽も音楽作品として優れていることより、映画の中での効果の方が優先します。「音楽が演出される」わけです。映像があって、ある一つの響きが聞こえるだけでも、映画音楽として成り立ちます。

僕は優れた監督に、自分の中の未知のものを引っぱり出して欲しいと思っています。実際、ふだんなら絶対書かないような音楽を、いい監督と出会ったために書かされたというか、書いてしまったこともあります。後になって、自分の変化がわかるんです。

シナリオを読んで発想が浮かぶことがあれば、最終段階までプランが決まらないこともある。映画音楽を作る体験は一本一本違った体験です。

楽譜はかなり細かいことまで書き表わせ、指示出来るとはいえ、やはり不完全なものです。だから最初の演奏にはできるだけ立ち会うように心がけています。初演の前のリハーサルの際に、作者として介入します。

僕は自分の音楽をよくわかってくれる人のために曲を書いています。例えば指揮者では小澤征爾や岩城宏之のために書く。ピアノ曲だとアメリカのピーター・ゼルキン、フルートなら誰々というふうに。室内楽のような小さい編成のものを書く時は、いつでも頭の中に演奏者の顔が浮かんでくるぐらい彼らと近い状態にあります。いわば彼らへの個人的な贈り物のつもりで曲を書いています。そういう人たちの演奏には介入しません。僕自身以上に僕を理解してくれているから。期待しながら演奏に耳を傾けます。

(映像から音を削る 武満徹 映画エッセイ集「ひとはいかにして作曲家となるか」項より 抜粋)

![]()

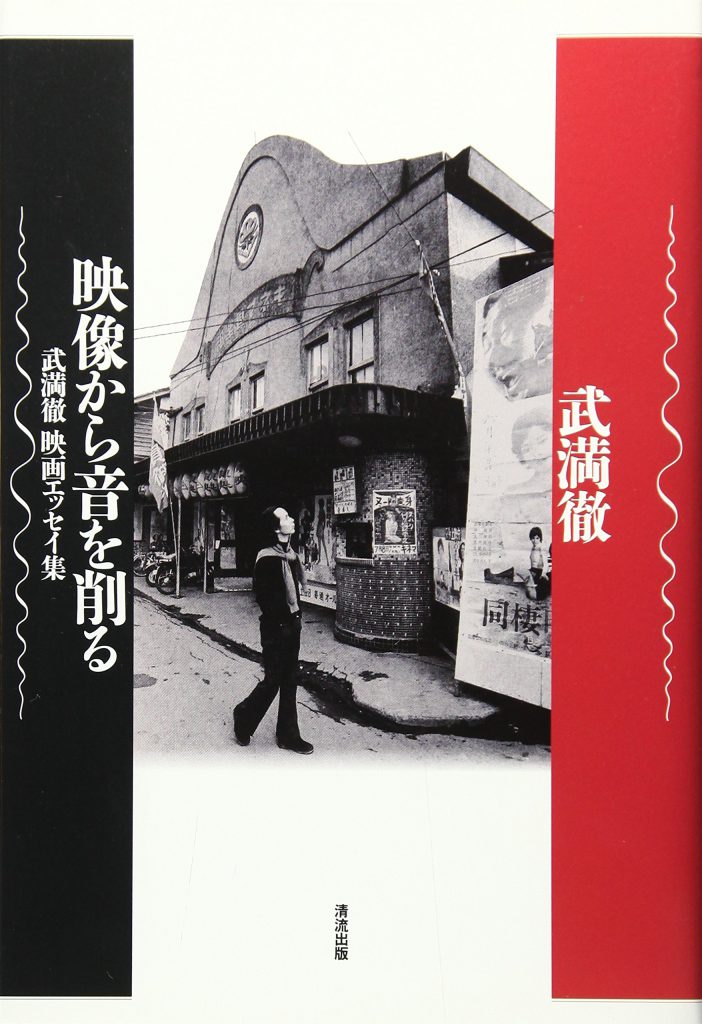

読みごたえのある本です。ぜひまるまる一冊手にとってほしいです。

また同じような内容は他の書籍などでも語られています。

「普通”音楽を入れろ”と言われます。しかし、そういう場面では音楽が入っていなくても、誰でも自然に心の中に美しい音楽が流れるのをきけます。そういう時には音楽は余計なものとなってしまいます。」

(武満徹著作集1より)

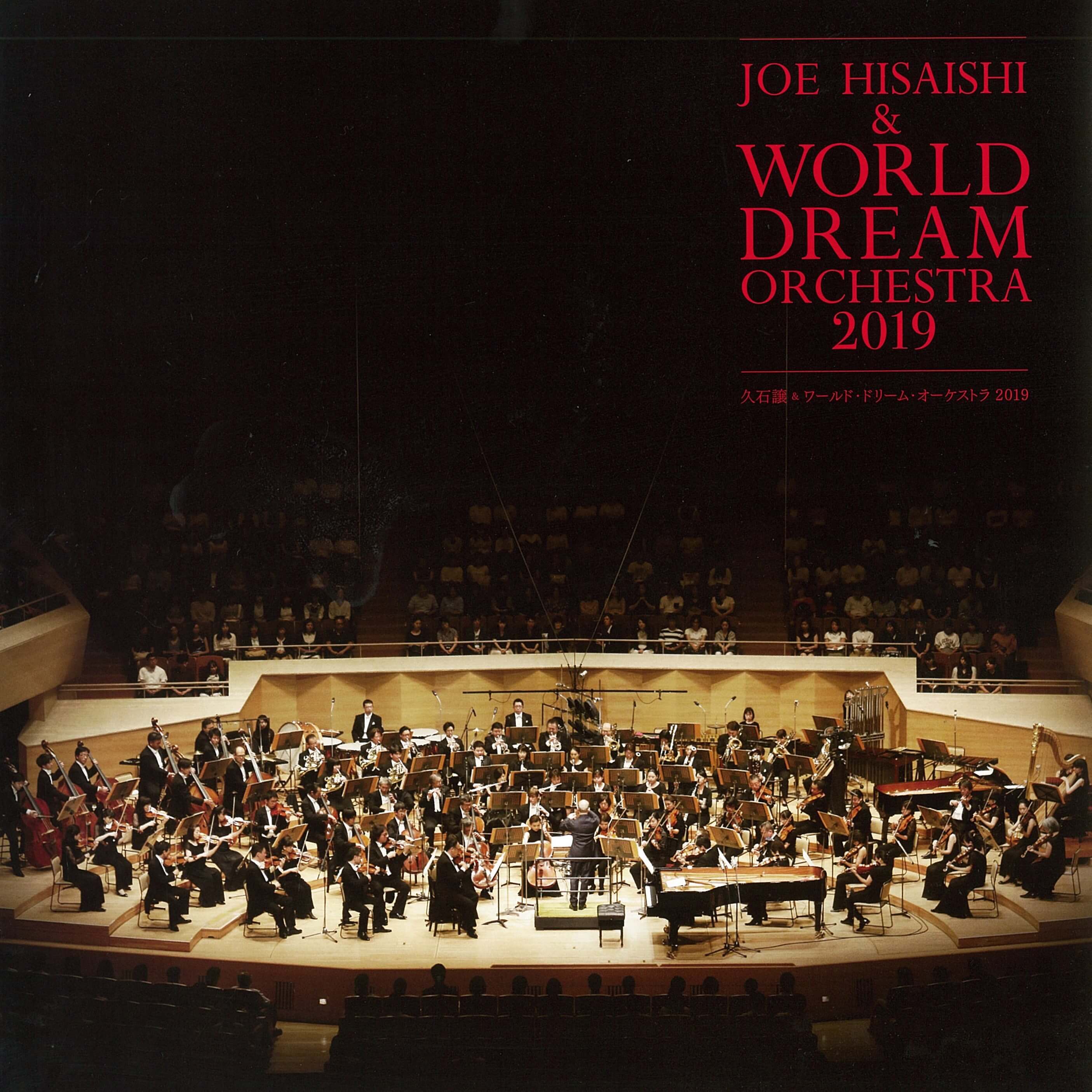

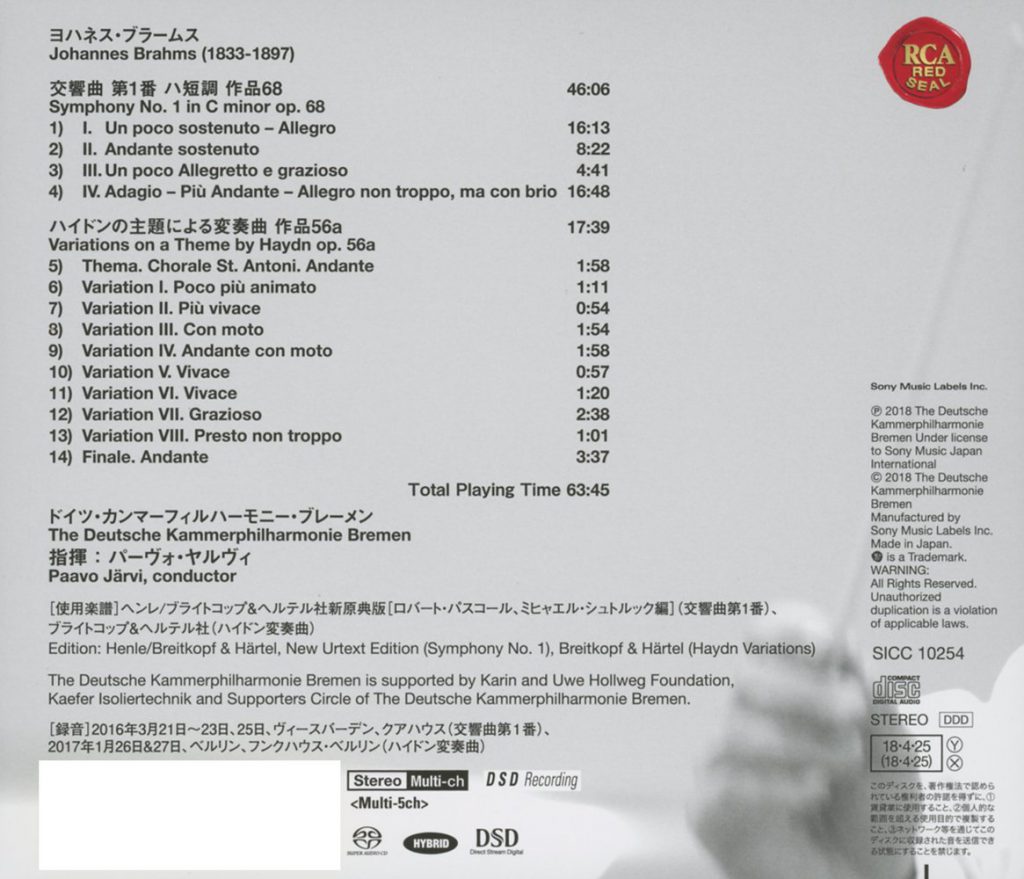

目次

第一章

映画界は滅びても”映画”は滅びない

ひきさかれた『女体』の傷は殺された牛よりもいたたましい──恩地日出夫への手紙

「青年プロダクション」に抗議する

ショスタコーヴィッチの逆さの肖像

子供番組と音楽

生活と仕事と生活

映画界は滅びても”映画”は滅びない──不況とは無関係な芸術性こそ問題

映画音楽

日録

清瀬保二と早坂文雄 〈日本〉と二人の作曲家

夢

第二章

テキサスの空、ベルリンの壁

「シネ・ジャップ」によるインタヴュー

映画人

廃墟の音

テレヴィと聴衆

映画とその音響

ラジオの思想性

音とことばの多層性

私の受けた音楽教育

映画

”伝達のされ方”が分岐点

瀧口修造展に寄せて

『アレクサンダー大王』について

『オーケストラ・リハーサル』について

テキサスの空、ベルリンの壁──ヴィム・ヴェンダース

仲代達矢素描(スケッチ)

小林正樹と映画音楽

第三章

映画音楽 音を削る大切さ

タルコフスキーは最後までみずみずしい耳を持っていた

人間への眼を欠くヴィデオ時代の映画

仏映画に不思議な懐かしさ──『めぐり逢う朝』を観る

映画音楽 音を削る大切さ

「創造」としての蒐集(コレクション)

川喜多和子さんの突然の死

人間の「存在」について

私たちの耳は聞こえているか

地球の一体化と文化の多様性

感嘆した映画音楽祭

ひとはいかにして作曲家となるか

芥川也寸志と映画音楽

忘れられた音楽の自発性

編集あとがき 高崎俊夫

![]()

今回取り上げた文章たちは、そのほとんどの初出が1990年代に書かれたものです。時代を越えて映画に携わるプロたちの普遍的な映画論・映画音楽論というものが見え隠れしてきます。

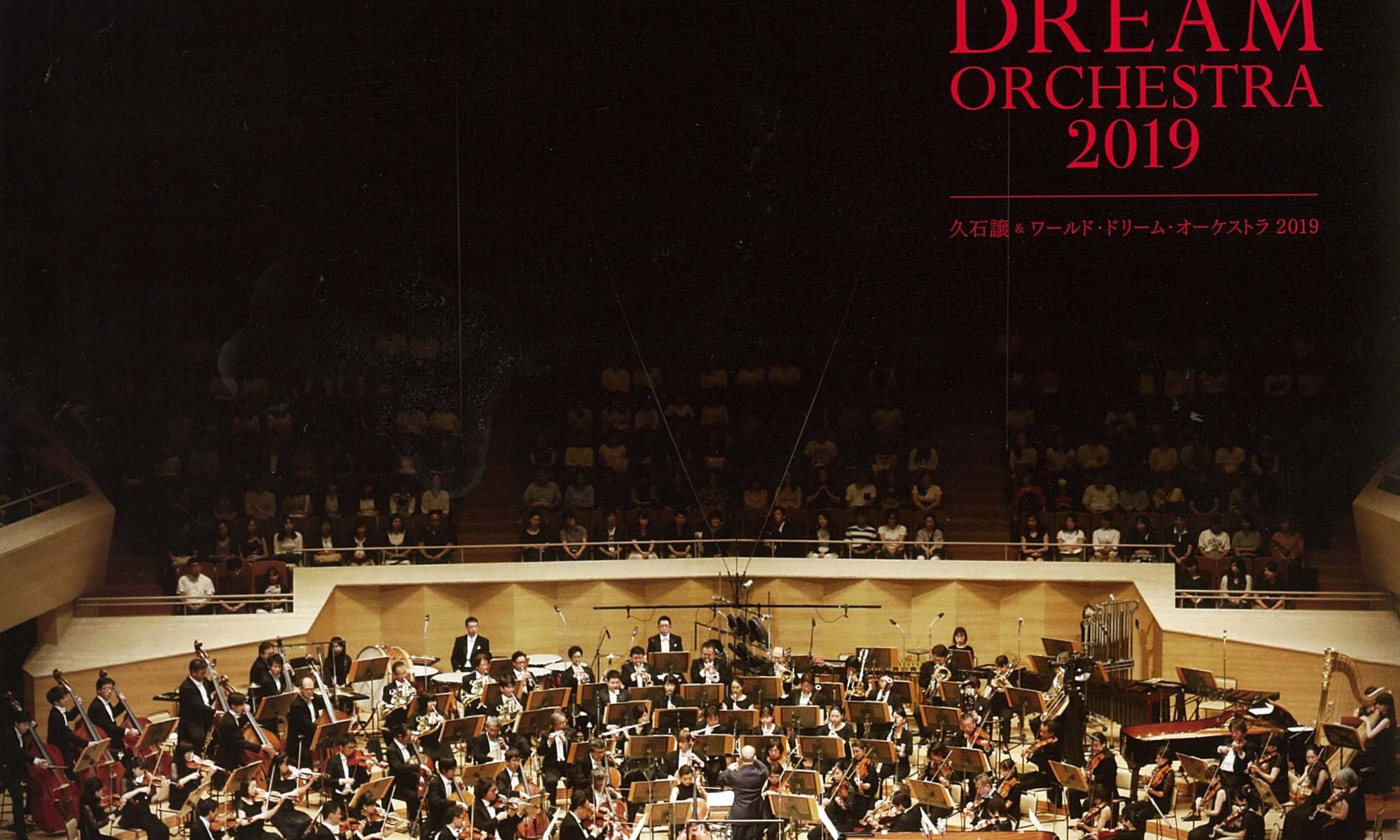

ここからはスタジオジブリ作品、宮崎駿監督・高畑勲監督・鈴木敏夫プロデューサー、そして久石譲の語ったことを、幾多ある本やインタビューから少しだけご紹介します。

「アニメの世界は”虚構”の世界だが、その中心にあるのは”リアリズム”であらねばならないと私は思っている。ウソの世界であっても、いかにほんとうの世界とするかが大切だろう。言葉をかえるなら、みる人に「そういう世界もあるな」と思ってもらえるウソだ。たとえば、ムシからみたムシの世界を描くとする。それは人間が虫メガネでみた世界ではなく、草がすごい巨木となり、地面が平らではなくデコボコ、雨や水滴などの水の性質も人間が考えるものとはまったく異なってくる。こうして描けばおもしろい世界になり、ほんとうらしくなるだろう。アニメとは、そういう特性をもっており、しかも、それを絵にしてみせることができるすばらしさをもっているのである。」

(「出発点 1979~1996」/宮崎駿 著 より抜粋)

「ナウシカ」について言えばね、最初にイメージ。レコードっていうのを作ろうということで、久石さんていう人に頼んで作ってもらったんですね。そしたらなかなか面白い曲がその中に含まれていた。で、いろいろ経緯はあったんだけど、映画の音楽も久石さんにやってもらおうということになった時にね、その面白い曲が含まれていたものの、それがどういう風に使われるかということは何の関係もなく作られているわけですね。それは溜め録りと同じことなんでね、ある意味で言えば。それをどういう風に設計しようかっていうことで考えたわけです、あれはね。ま、あの場合三曲がテーマとして何度も使われているわけだけど。それを中心に据えてやっていくってことでね、むしろかえって上手くいったかもしれない。その、のっけからね、劇伴として「ここはこういう感じなんです、音楽入れてください」って書いてもらうよりね、その人が全力をあげて書いたものです。要するに久石譲という人にとって、映像に劇伴としてつけるんじゃなくて、原作を読んで想像力を駆使して、独立した音楽として聞かせるつもりで全力をあげて書いたもんでしょ? その魅力を全面的に発揮させるように後で音楽設計をする。一種の溜め録りですね。久石さんの初めに書かれた曲が全部良かったと別に思うわけじゃないけれど、その中で「これはイケル!」と思ったものがあった。それをどういう風に扱うか……要するに、曲はいいかもしれないけれど、使えないかもしれないですね。でしょ? 「ナウシカ」の場合でもそう思ったんですよ、実は。出来上がったものを聞いて「これとこれがイイ!面白い!……面白いんだけど、さて、どういう風に使えばいい?……久石さんの力は示してもらったけど、映画用にはやはり改めて書いてもらわないといかんかなあ?」ということを一時は思ったりした位で。だけど、いろいろ行きつ戻りつ考えて、ある所に落ち着いてね、で、出来上がってくると、もうそれしかなかった様に思えたりね(笑)、その、「感じ」っていうのは出て来るわけだからね。どれだけ聞かせてくれる音楽が書かれてるかであってさ、「いかにも劇伴でござい」っていう音楽は使い途がないんですよ、土台。」

(「映画を作りながら考えたこと」/高畑勲 著 より抜粋)

一方、久石・宮崎・高畑の間で解釈が異なり、議論で衝突したシーンもあった。まず、導入部の旅客船襲撃シーンについて、高畑は音楽なしを提案したが、久石は「入れたい」と希望。結局入れることに決まり、ギリギリの7月中旬に曲が書かれた。これとは逆に、ムスカがドームから軍の兵士を落下させる残酷なシーンについては、宮崎から「音楽を」と要請があったが、久石が「残酷さが強調された方が、シータとパズーの優しさや人間愛が胸を打つ」と音楽ナシを主張し、これが通った。ラピュタ崩壊シーンで流れる少女の合唱についても、高畑は「途中で止めるべき」、宮崎は「流し続けたい」と論議があったというが、高畑案が通ったようだ。

(「宮崎駿全書」/叶精二 著 より抜粋)

「映画監督にはそういうところがあるものですが、一番大事なシーンに音楽を挿れずに画だけで見せたがる。『となりのトトロ』でサツキがトトロに出逢う雨のシーンがそうでした。子どもはトトロの存在を信じてくれるけど、大人まで巻き込むにはどうしようかと考えて、あのバス停のシーンが重要だと。それなのに宮さんは「画だけで」と言って。それを聞いた久石さんも「ハイ」と答える。

そこで、トトロの横で『火垂るの墓』を制作中の高畑さんに相談。音楽にも久石さんのことも詳しい彼は「あそこには音楽があったほうがいいですよ。ミニマル・ミュージックがいい。久石さんの一番得意なものができる」とアドバイスしてくれました。その高畑さんが言ったことは内緒にして久石さんに頼みに行きました。「でもここは宮崎さんはいらないって言ったけど、そんなことしてイイの?」と言う久石さんに、僕は言いました。「宮さんは、いいものができれば気が付かないから」。そして作曲してもらった。ジブリで完成した曲を聞く日、宮さんは「あっ、いい曲だ!」と喜び、あの幻想的なシーンが完成しました。僕は思うんですけど、久石さんはそんな綱渡りの状態のほうが、かえって名曲を生み出してくれるんです。」

(鈴木敏夫 談)

(Blog. 「オトナの!格言」 鈴木敏夫×久石譲×藤巻直哉 対談内容紹介 より抜粋)

「初めて高畑さんと久石さんが組んだ『かぐや姫の物語』でも、同じように音楽の直しの指示を幾度も入れていた。そして気がつかないうちに久石さんの創る音楽がどんどん高畑さんの表現したい世界に近づいて行くんです。その裏で、「久石さんという人は、これだけの人じゃない。もっと出せるはずだ。このまま世に出したら、悔いが残るに違いない」、こんなふうに話していました。」

(鈴木敏夫 談)

(Blog. 「オトナの!格言」 鈴木敏夫x久石譲x藤巻直哉 対談内容紹介 より抜粋)

![]()

「生のストリングスなどを使って、アコースティックな音に仕上げたいと考えたんです。きれいな音をつけてあげたい。かわりに暴力シーンには音楽はいらない。主人公と奥さんの関係、そして銃で撃たれて車椅子生活をおくっている主人公の同僚、その2つの関係を中心に音楽をつくっていこうと。全体的にあまりムーディーにならないようには心がけました。本当のメインテーマは最後の方に出てくる。音を抜くときいは思いっきり抜くことで次第に、後半に行くに従って情感が増してくるんです。この作品に限らず、沈黙をつくるのも、映画音楽の大事な仕事です」

(Blog. 「ゾラ ZOLA 1998年2月号」 久石譲インタビュー内容 より抜粋)

「久石さんは少しおおげさにおっしゃっています(笑)。でも主人公の悲しみに悲しい音楽というのではなく、観客がどうなるのかと心配しながら観みていく、その気持ちに寄り添ってくれるような音楽がほしいと。久石さんならやっていただけるなと思ったのは『悪人』(李相日監督)の音楽を聴いたからです。本当に感心したんですよ。見事に運命を見守る音楽だったので。」

(高畑勲 談)

「日本の映画で言ったら「野良犬」のラストが典型的ですよね。刑事と犯人が新興住宅地の泥沼で殴り合っている時に、ピアノを弾いている音が聞こえてくる。当時ピアノを持っている家はブルジョワなわけで、若奥さんが弾いている外の泥沼で刑事と犯人が殴り合いをすることで、二人とも時代に取り残されている戦争の被害者だということが浮き彫りになる。天上の音楽を悩みのないものとして描くのも同じアプローチの対比ですよね。」

(久石譲 談)

「自分にとって代表作になったということです。作る過程で個人としても課題を課すわけです。これまでフルオーケストラによるアプローチをずいぶんしてきたのが、今年に入って台詞と同居しながら音楽が邪魔にならないためにはどうしたらいいかを模索していて、それがやっと形になりました。」

(久石譲 談)

(Blog. 久石譲 「かぐや姫の物語」 インタビュー ロマンアルバムより 抜粋)

「それまでの僕のやり方は、もう少し音楽が主張していたと思います。それに対して、『かぐや姫』以降は、主張の仕方を極力抑えるようになりました。音楽は観客が自然に映画の中に入っていって感動するのをサポートするぐらいでいい。そう考えるようになったのです。ただし、それは音楽を減らすという意味ではありません。『かぐや姫』では引いていながらも、じつはかなりたくさんの音楽を使っています。高畑さん自身、「こんなに音楽を付けるのは初めてです」とおっしゃっていたほどです。

矛盾するようですが、僕は映画音楽にもある種の作家性みたいなものが残っていて、映像と音楽が少し対立していたほうがいいと思うんです。映像と音楽がそれぞれあって、もうひとつ先の別の世界まで連れて行ってくれる──そういうあり方が映画音楽の理想なんじゃないでしょうか。そういう僕の考えを尊重してくれたのは、高畑さん自身が音楽を愛し、音楽への造詣がものすごく深い方だったからかもしれません。」

(Blog. 「ジブリの教科書 19 かぐや姫の物語」 久石譲 インタビュー内容紹介 より抜粋)

「基本的に、映画音楽って音楽を状況につけるか心情につけるかのどちらかです。でも、今回はそのどちらもやっていません。主人公の気持ちを説明する気も全然なかったし、海で起こる状況にもつけなかった。すべてから距離をとる方法をとっているんです。やっぱり、音楽が映画と共存するためには、そういう考え方を持っていないと、劇の伴奏のようになってしまってつまらなくなります。走ったら速い音楽、泣いたら哀しい音楽なんて、効果音の延長のようじゃないですか。」

(Blog. 「海獣の子供 公式ビジュアルストーリーBook」 久石譲インタビュー内容 より抜粋)

「今なんか、もうこういう電気機材がすごい発達してるから、もういくらでも細かくやってほとんど音楽がハリウッドでもそうですけど効果音楽になっちゃってるからね、効果音の延長になっちゃってるからね。そのてのつまんないものはね、やっても仕方がないんで。自分が想像してる以上に、世界はソーシャルメディアで変革されてきすぎっちゃってるんですね。そういうなかで結局、映画という表現媒体のなかで、アニメーションというものが持ってるものと、例えばゲームとかね、そういうものが持ってる力を、もう過小評価してはやっていけないだろうと。表現媒体に対する制作陣が昔のイメージで凝り固まって、作品とはこんなもんだっていうことで作っていくやり方が、もう時代に合わない。やはりアニメーションというのはある種の可能性があるわけだから、それをもっと若い世代の人とやっていく、あるいはその時に自分も今までの音楽のスタイルではないスタイルで臨む、今回みたいにミニマルで徹するとかね。そういう方法で新しい出会いがあるならば、これは続けていったほうがいいなあ、そういうふうに思います。」

(Info. 2019/06/14 映画『海獣の子供』久石譲メイキングインタビュー 動画公開 より抜粋)

![]()

時代もジャンルも異なる映画の世界のなかで、それぞれのプロフェッショナルの思考や信念を交錯させながら、自分なりに考えてみることはとてもおもしろいことです。久石譲も、その時代ごとにその作品ごとに、アプローチも語ってきたことも変化しています。一方では、一貫して変わらないスタンスというものも見えてきます。

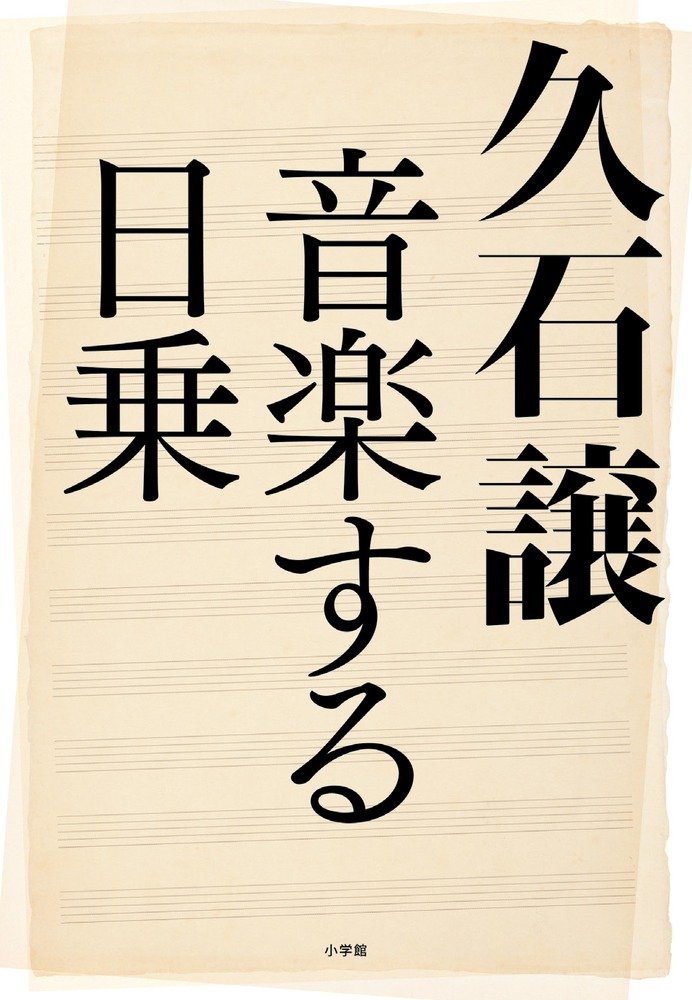

ここでは、武満徹の言葉たちに共鳴する部分を主にピックアップしながら、久石譲の言葉たちは、わりと直近のものからご紹介しました。これまでの久石譲著書や久石譲インタビュー内容からは、もっと多くのことがより具体的につかむことができると思います。ぜひ手にとってみてください。

ウソとマコト I で伝えたかったこと、それは《映画は音楽によって真実に近づく》です。なぞるような音楽、効果音のような音楽、煽るような音楽、いろいろな映画音楽の問題も抱えながら、ひとつの作品としっかり向き合いながら監督や作曲家が、観客に真実を伝えるためのアプローチ。ウソの世界をマコトの世界にするために、音楽は映画にとって必要なもの。

逆に、《◇◇は音楽によって真実から遠ざかる》、このことは ウソとマコト II で掘り下げていきたいと思います。

それではまた。

reverb.

武満徹さんは新しい作品を書くときに、いつもバッハのマタイ受難曲を聴いてから取りかかったそうです。一種禊のような──と書籍にありました。

*「Overtone」は直接的には久石譲情報ではないけれど、《関連する・つながる》かもしれない、もっと広い範囲のお話をしたいと、別部屋で掲載しています。Overtone [back number]

このコーナーでは、もっと気軽にコメントやメッセージをお待ちしています。響きはじめの部屋 コンタクトフォーム または 下の”コメントする” からどうぞ♪