Posted on 2014/12/18

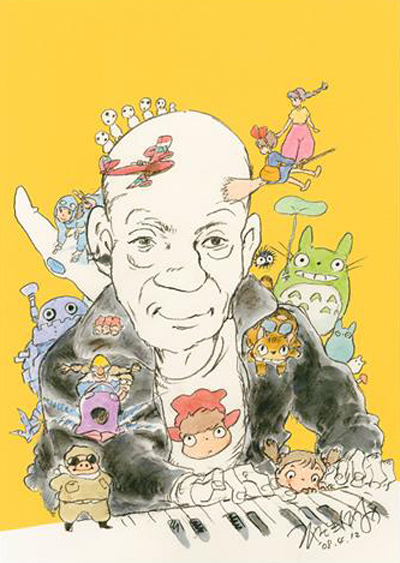

「久石譲 in 武道館 ~宮崎アニメと共に歩んだ25年間~」2008年に行われた一大コンサート。そしてそのコンサート会場で当時購入したパンフレット。改めて見返すとファンにはたまらない濃い内容だなと再認識できます。そのパンフレットのなかの8ページにも及ぶ久石譲インタビューです。

「ナウシカ」から「ポニョ」まで -久石譲、宮崎駿監督との9作品を語る

フェデリコ・フェリーニとニーノ・ロータ、ブレイク・エドワーズとヘンリー・マンシーニ、あるいはスティーヴン・スピルバーグとジョン・ウィリアムズなど、ある特定の映画監督と作曲家が25年以上もコンビを組み続けた成功例は、世界映画史を見てもごくわずかしか存在しない。今年7月に公開された「崖の上のポニョ」は、そうした成功例に新たな一組を付け加えることになった。1984年公開の「風の谷のナウシカ」から一貫してタッグを組み続ける、宮崎駿監督と久石譲である。

-久石さんが宮崎監督と初めて顔合わせをされたのは、1983年の夏のことですよね。

久石:

よく覚えているのは、阿佐ヶ谷にあるナウシカの準備室に案内された時。壁に「ナウシカ」のイメージボードがたくさん貼ってあって、宮崎さんがいきなり「ナウシカ」の内容を説明されたのが、強烈に印象に残っています。

「風の谷のナウシカ」

1982年に発表したソロ・アルバム「INFORMATION」がきっかけとなり、久石は「ナウシカ」のイメージアルバム作りを依頼された。宮崎監督と久石の25年に及ぶコラボレーションは、この「ナウシカ」のイメージアルバム作りからスタートしたのである。

久石:

永福町のスターシップというスタジオにこもって、1ヶ月くらいで作りました。(「ナウシカ」のプロデューサーを務めていた)高畑勲さんがとても音楽に詳しく、「このイメージアルバムの中にすべての要素が入っている」と感じてくださったようで、本編の音楽も書かせていただくことになりました。

-メインテーマの《風の伝説》は、わずか30分で作曲なさった”伝説”があるとか?

久石:

朝、家でピアノを弾いている時にたまたま浮かんだ曲で。でも、実際に作曲するまでは、牛の反芻じゃないけど、考える時間が長くないとダメなんです。宮崎さんの作品の場合、僕が関わらせていただく時間はこのところ1作あたり、約2年。最初にお話を頂いてから半年か1年後にイメージアルバムを制作し、それからサントラの作曲には入るケースが多いです。クラシックのコンサートへ行ったり、絵を観たりして刺激を受けながら、継続的に音楽のことを考えています。思考する期間が長ければ長いほど、ありがたいですね。

-「ナウシカ」では《ナウシカ・レクイエム(遠い日々)》のバックの伴奏にサンプリング・マシーンを用いるなど、実験的な手法もかなり採り入れていますね。

久石:

当時、流行っていた三種の神器(シンセサイザーのプロフィット5、リン・ドラム、シーケンサーのMC4のこと)とシンセサイザーのDX-7を録音に使ったことが、今となっては悔やまれて。80年代のテクノ系のミュージシャンがみんな使っていた楽器ですが、今聴き直すと楽器特有のクセ、方法論が音楽に残ってしまっている。ただ、「ナウシカ」の音楽はそんなことが問題にならないくらい、燃焼度が高かったことも事実です。当時の僕はミニマル・ミュージックに傾倒していたため、ポップスのようにコード進行の細工をすることを嫌っていました。だから、思った以上にメロディに頼っていないんです。《風の伝説》も、出だしから途中まではほとんど同じコードで書きましたが、普通ならひとつのコードだけでメロディを書くことはありえません。ミニマル・ミュージックの作曲家として、自分が許容できるメロディのギリギリの書き方が、実は《風の伝説》だったんです。これだけピュアに音楽を書いたことはその後、ほとんどありません。宮崎作品はもちろん全作品大好きですし、音楽的な観点から言えば、次に書かせていただいた「天空の城ラピュタ」のほうが圧倒的にバランスがよいのですが、正直申し上げると、僕にとって別格なのはやっぱり「ナウシカ」なんです。

「天空の城ラピュタ」

スタジオジブリ設立後、最初の作品となった「天空の城ラピュタ」では、宮崎監督が久石の続投を強く望んだため、ふたりは再びタッグを組むことに。ミニマル・ミュージックやワールド・ミュージックの要素が強かった「ナウシカ」から一転し、久石はオーケストラを主体とした”冒険活劇の映画音楽”に初めてチャレンジする。

-「ラピュタ」の音楽では、やはり主題歌《君をのせて》の存在が大きいですね。

久石:

あれは夜中の11時ぐらいだったかな、他のシーンの音楽を書いていて疲れた時に、ふと浮かんだメロディだったんです。「ワクワクするような冒険活劇に暗いメロディは必要ないな」と、いったんはボツにしたんですが、宮崎さんとプロデューサーの高畑さんがとても気に入られて「歌詞を付けよう」という話になり、気がついた時には《君をのせて》がメインテーマになっていてビックリ(笑)。冒険活劇というと「スター・ウォーズ」に代表されるジョン・ウィリアムズのような曲を連想しますが、それとは正反対の《君をのせて》をメインテーマに据えることで、音楽の方向性が大きく変わった。宮崎さんと高畑さんが《君をのせて》のメロディに新たな意味づけをなされたおかげです。

-映像と音楽の密接な結びつき、という点では、「ラピュタ」は「ナウシカ」よりも遥かに高度なテクニックが用いられていますね。

久石:

親方とドーラの子分が殴り合いをするコミカルなシーンや地下で飛行石が光るシーンなどで、例えば殴った時に音楽が「ドン!」と鳴るような、画面と音楽が完全にシンクロする作曲の仕方は「ラピュタ」で大きく進歩したと思います。そうした効果音的な音楽の部分と、《君をのせて》のような音楽のメロディアスな部分をうまく融合させることができたので、自分としても大きな達成感がありました。

「となりのトトロ」

「となりのトトロ」は宮崎監督が初めて音楽演出も兼ね、久石との緊密なコラボレーションを打ち立てた記念作。今や童謡として親しまれている《さんぽ》と《となりのトトロ》は、歌に対する宮崎監督と久石の強いこだわりから生まれたものだ。

-「トトロ」の企画書の段階から、宮崎監督は「オープニングにふさわしい快活でシンプルな歌と、口ずさめる心にしみる歌の二つ」が必要だとおっしゃっていたそうですね。

久石:

最初の打ち合わせでは、「ナウシカ」や「ラピュタ」の時とは方向性を変え、歌のイメージアルバムを作ろう、という話になりました。そこで『いやいやえん』の作者・中川李枝子さんが詞をお書きになったのですが、普通の作詞家だったら「歩くの大好き、どんどん行こう、野原が見えて春風が……」とムードを醸し出す言葉を使うのに、中川さんの場合は「歩こう歩こう、私は元気」と非常に具体的な言葉になる。「これにどうやって作曲したらよいだろう……」と非常に苦しみました。自分がそれまで抱いていた「歌詞はこうあるべし」という先入観との戦いでしたね。ただ、《さんぽ》の最初のメロディだけは、打ち合わせの最中に浮かんだんですよ。そういう瞬間が訪れる時は、非常に幸せです。一方、《となりのトトロ》はお風呂に入りながら「トトロ、トトロ、トトロ……」と口ずさんで出来た曲。一番単純なのはソミドだから、「♪ソミド、トトロ、トトロ」。ソミドの次は、「♪ソミド、ソファレ……あ、いいね」。でももうちょっとリズミックに「♪トットロ、トットロ」となっていて。でも実は、映画全体の隠しテーマになっている曲が別にあるんです。

-冒頭にミニマル風の音形が出てくる《風のとおり道》ですね。

久石:

そうです。どちらかというと作曲に重点を置いて書いたのは、《風のとおり道》なんです。先ほど童謡的な2曲とは対極的に、日本音階を使いながらモダンな世界を作りましたが、これでようやく全体のバランスがとれる、という実感が湧きましたね。それから、バス停のシーンに出てくる《トトロ》という曲。「ン・パ・パ・パ・パ・パ・ウン」という7拍子の変わった曲なんですが、これも実はミニマルなんですよ。このテーマが出来るか出来ないかが、この作品では実は結構カギだったんです。はじめ、宮崎さんは「バス停のシーンに音楽は要らない」とおっしゃっていたのですが、鈴木さんは「絶対に必要だ」と。そこで鈴木さんが高畑さんにこっそり相談したところ、「やっぱりあそこは音楽を入れたほうがいいんじゃないか」という答えが返ってきた。それで僕が書いた《トトロ》の曲を宮崎さんに聴いていただいたら、とても喜びながら「やっぱり、このシーンに音楽付けよう!」と。その時、鈴木さんが「(前2作で音楽演出を務めた)高畑さん抜きの、宮さんと久石さんが初めて生まれた」とおっしゃってくださいました。「トトロ」のトラックダウンをしている時、「いやあ、こんなに音楽の現場って楽しいとは思わなかった。いつもこれ、高畑さんがやっていたのか。ずるいな」という宮崎さんの言葉が、とても印象に残っています。

「魔女の宅急便」

宮崎監督と久石の4作目「魔女の宅急便」の舞台は、ヨーロッパ風の架空の都市。リコーダーやアコーディオンが演奏するワルツのメインテーマ《晴れた日に…》をはじめ、久石の音楽もとりわけヨーロッパ色の強いものに仕上がった。サブテーマの《海の見える街》や《かあさんのホウキ》など、メロディメーカーとしての久石の才能が見事に開花した作品でもある。

-「魔女の宅急便」の音楽は、これまで演奏される機会が少なかったですね。

久石:

ええ、今までほとんど演奏したことがありません。ところが最近見直してみて、この作品の良さに衝撃を受けたんです。10代で都会に出てきたキキは、魔女なのに飛べなくなって悩んでしまう。これ、たぶん宮崎さんがジブリの中で絵を描く若い女性スタッフたちを見て、キキと同じように都会に出てきて、友達もあまりいなくて悩んでいるような姿をオーバーラップさせたんじゃないかと。「魔女の宅急便」の持つ哀しさって実は非常に奥が深いと感じたんです。今の時代、20代30代の若い人たちって、「どうなるんだろう、私の人生……」と不安を抱えながら、目の前に山積する課題をこなさなければならないでしょう?もしも世の中が前向きだったら、いろんな可能性を試せるけれど、これだけ社会が閉塞感の塊みたいになると、自分の未来を描くことすらできない。そういう今だからこそ、もう一度「魔女の宅急便」を見直すことが大事だと思うのです。「魔女の宅急便」に関しては、今回はちょっと期待していてください。

「紅の豚」

「魔女の宅急便」のヨーロッパ路線を一段と深化させた5作目の「紅の豚」では、軍楽隊のマーチや1920年代を彷彿とさせるジャズ、それにタンゴなど、イタリア的な色彩感に満ち溢れた久石の音楽が、宮崎監督の描くアドリア海の陽光の中に一段と映えた。

久石:

宮崎さんが考える”男の究極のロマン”が結実した作品ですね。個人的には、年齢的にもう少し余裕のある時期に書かせていただいたら、オーケストラだけに頼らない違ったアプローチで書けたのに……という反省も残っています。今回は《帰らざる日々》というジャジーな曲を、ピアノをメインに特別な演出で演奏します。「遅ればせながら、こういう大人の音楽がやっと今、できるようになりました」という、宮崎さんへのご挨拶です。

-工場から飛行艇が飛び立つシーンでは、久石さんのソロ・アルバム「My Lost City」に収録されていた《Madness》という楽曲が使用されていたのが印象的でした。

久石:

「My Lost City」というアルバムは、米国の小説家、スコット・フィッツジェラルドをテーマにしているんですが、彼の活躍した1920年代は世界大恐慌が来る直前の時期。「My Lost City」を制作した当時の日本のバブルの雰囲気とあまりにも合っていたので、ちょっと警鐘の意味も込めていたんです。「日本も、いつまでも浮かれていると大変になるよ」と思って。たまたま同時期に制作していた「紅の豚」のイメージアルバムも、1920年代がテーマ。それで宮崎さんに両方お送りしたら「My Lost City」をとても気に入られて「イメージアルバムと「My Lost City」を、取り替えてください」っておっしゃったんですよ(笑)。「飛行艇が飛び立つ場面で、どうしても《Madness》を使いたい」と。飛行艇が運河を疾走する場面って、「ミッション・インポッシブル」や「007」でもやっていますよね。これらの作品ができる十何年以上も前に、宮崎さんは「紅の豚」で完全に先取りしている。そういう意味でも、これはすごい映画ですよね。

「もののけ姫」

公開当時、日本の映画興行新記録を樹立した「もののけ姫」は、サントラ盤と主題歌シングルCDが共に50万枚以上の売上を記録するなど、音楽面でも大きな話題に。宮崎監督の壮大な世界観を表現するため、久石は大胆この上ないオーケストラ曲を書き上げた。

-和太鼓を使った映画冒頭の《タタリ神》からして、非常に凶暴な音楽ですよね。

久石:

イメージアルバムの段階で、最初に書いた曲です。映画として、普通は絶対に思いつかない導入の仕方でしょ?まず、ここを作曲しないと次に行けない、という気持ちが強くて。「もののけ姫」は”精神的世界での危機感”という作品のテーマを踏まえながら、「ナウシカ」以来の構え方で気持ちを引き締めて臨んだ作品です。「♪はりつめた弓の~」というメロディアスなテーマは比較的簡単にできましたが、この映画は、歴史を扱った一大叙事詩ですから、それだけの風格に見合ったメロディが絶対に必要だと考えて、1ヶ月半くらい悩んで書いたのが《アシタカせっ記》です。それと、最初は琵琶のような邦楽器を使っていたんですよ。ところが宮崎さんが「邦楽器は外してください」とおっしゃったので、目立つ部分だけ外しました。「♪もののけ達だけ~」という箇所の伴奏では、上の旋律線が南米のケーナという楽器で、3度下の旋律線が篳篥なんです。単にケーナで2つ重ねたら、音楽的にはノホホンとしてしまうのですが、そこにチャルメラ系の篳篥を重ねると、どちらの楽器が上を吹いているのか下を吹いているのかわからなくなるような、不思議な浮遊感が出てくる。こういった手法を隠し味として随所に散りばめました。

-もうひとつ忘れがたいのは、ラストの《アシタカとサン》のピアノのテーマですね。

久石:

宮崎さんが「すべて破壊されたものが最後に再生していく時、画だけで全部表現出来るか心配だったけど、この音楽が相乗的にシンクロしたおかげで、言いたいことが全部表現できた」と話されていたことが、とても印象に残っています。

「千と千尋の神隠し」

重量感あふれる巨大なオーケストラと、アジアの民俗音楽が不思議に融合した「千と千尋の神隠し」。今回の武道館コンサートでは、メインテーマ《あの夏へ》に覚和歌子の作詞を付けたヴォーカル・ヴァージョン《いのちの名前》を、平原綾香が歌うことも大きな話題のひとつだ。

久石:

”湯屋”という宮崎さんならではの独特の世界観を、音楽でどう表現するか。舞台は確かに日本だけど、我々の知っている日常とは違った視点で眺めた”アジアの中のニッポン”という位置づけで書いた作品です。例えば台湾の夜市って、夜中まで人が溢れているほどゴミゴミしていて、すさまじい勢いでモノを売っていますよね。ああいう”アジアの雑踏”のイメージです。

-その結果、ガムランや琉球音楽などの民俗音楽オーケストラに混ぜていったわけですね。

久石:

五音音階のようなアジアンテイストを音楽に入れ始めると、「シルクロードや中近東も”アジア”だろう」という捉え方になり、エスニックな楽器をどんどん入れていきました。そうした楽器と西洋的なフル・オーケストラは、普通は一緒に演奏しないものですが、どちらかを音楽のメインに据えるというのではなく、お互いが対等に存在できる方法を目指したんです。いま考えると不思議なアプローチですが、この作品や「もののけ姫」を書いた頃は、スタンダードなオーケストラにはない要素を導入しながら、いかに新しいサウンドを生み出していくか、というチャレンジを試みていた時期ですね。

「ハウルの動く城」

「ハウルの動く城」がそれまでの宮崎作品と大きく異なっているのは、音楽の大半がメインテーマに基づくヴァリエーション(変奏曲)で書かれていること。このメインテーマは久石の作曲後、宮崎監督によって《人生のメリーゴーランド》と命名されている。

久石:

宮崎さんは、この作品の音楽設計に関して最初から非常に明快な方針を打ち出されていました。「ソフィーという女性は18歳から90歳まで変化する。そうすると顔がどんどん変わっていくから、観客が戸惑わないように音楽はひとつのメインテーマにこだわりたい」と。そこでテーマの候補となるデモを3曲用意して、宮崎さんと鈴木さんの前で弾いたんですが、2番目に弾いたワルツの曲をお二人が「OK」とおっしゃって。内心は「このワルツを選んでいただければ」と思っていたので、とても嬉しかったです。

-そのメインテーマだけで音楽を押し通すというのは、すごい荒技だと思いました。

久石:

メインテーマに3拍子のワルツという形式を導入するということが、この作品では一番大きな決断だったかもしれません。これは非常に不思議なんですが、イメージアルバムを作曲した時、実はボツにした4拍子の曲があるんです。メロディの最初の部分もコード進行も、あとで作曲することになった《人生のメリーゴーランド》と同じ。イメージアルバムの段階では少しメロドラマ的だと思ったのでボツにしたんですが、あとで気が付いたら、その4拍子の曲を無意識のうちに3拍子に変えたものが《人生のメリーゴーランド》だったんです。「ハウル」という作品は、非常に上質なメロドラマですから、音楽もそれに見合った”メロドラマの波動”がなければいけない。結果的にワルツという3拍子を用いたことで、4拍子の時にあったベタベタした情感がそぎ落とされた。それが一番重要な点だと思います。

「崖の上のポニョ」

そして、最新作「崖の上のポニョ」の音楽では、これまでの宮崎作品で最大の編成となる三管編成のオーケストラが録音に用いられたほか、混声合唱が初めて導入されるなど、現時点での久石の集大成というべき色彩豊かなサウンドが展開する。

-まず驚いたのは、オープニング主題歌《海のおかあさん》をソプラノ歌手の林正子さんが歌われていたことです。

久石:

覚和歌子さんの詩をもとにしたイメージ・ポエムを宮崎さんからいただいた時、「文部省唱歌ではない”海の唄”が、もっと日本にはあってもいいですね」と宮崎さんがおっしゃっていたんです。それで出来上がったのが《海のおかあさん》ですが、「今回はクラシックもありですね」と宮崎さんにお話しして、林さんに歌っていただいたら非常に良かった。これを映画冒頭に使ったのは、プロデューサーの鈴木さんのアイディアです。「この曲で映画が始まるとすごいぞ!こんなことは今まで誰もやっていない」という、鈴木さん独特の嗅覚ですね。そのアイディアを宮崎さんも気に入られて、実は去年の夏の前には、オープニングは林さんのソプラノでいくと決まっていたんですよ。イメージアルバムを制作した段階では、本編をご覧になった時のお楽しみということで、敢えてヴァイオリンのインストゥルメンタルで録音しましたが。

-混声合唱を用いたのも、今回が初めてですね。

久石:

「ポニョ」では、クラシックの純正なスタイルをそのまま採りました。宮崎さんは、どちらかというと印象派のドビュッシーやラヴェルのような音楽で情景を描き出すのはお好きではないと思うので、僕も印象派的なアプローチをずっと避けてきたんです。しかし今回は”海”を舞台にしたファンタジーですし、これだけイマジネーション豊かな世界が展開しますから、音楽を書くための方法論として、印象派的なテイストが少し入ってもいいかな、と。「ポニョ」の物語は、とってもピュアなラブストーリーなんですよね。思春期の少年少女だと、いろんな思いが錯綜しますが、5歳ぐらいの年齢だと「好きは好き」とストレートに表現できる。その潔い感じが、今回どうしても宮崎さんが描きたかった部分のひとつだと思うのです。それと「ポニョ」は、どのシーンを見ても無駄なカットがひとつもない。宮崎さんは、本当に必要なぶんの長さのカットだけを、必要な配分だけできっちり作っています。だから、音楽もある程度ぶつかっていかないと、かえって足を引っぱってしまうのです。単音でメロディを演奏する箇所から、非常に分厚いオーケストレーションまで、振幅の幅が大きいですが、宮崎さんのための音楽だからこそ行くところまで行けた、という部分がありますね。

世界最大級の編成による最初で最後のコンサートを…

これら9作品の音楽が”全員集合”する今回の武道館コンサートでは、宮崎監督と久石が歩んできた四半世紀の歴史を壮大に響かせるべく、世界最大級の演奏人員が特別に用意された。当日、武道館のステージに並ぶのは、六管編成の管弦楽200名、児童合唱・一般公募の特別コーラス隊を含む混声合唱800名、マーチングバンド160名にソリストを加えた、計1160余名。これはマーラーの《交響曲第8番「千人の交響曲」》の世界初演(1910年ミュンヘンにて)で必要とされた、1030名をも上回る大規模な編成である。

-久石さんが宮崎作品だけのコンサートを開くのは、今回の武道館コンサートが初めてですね。

久石:

僕がコンサート活動を始めた頃から、「宮崎さんの映画音楽だけを集めた演奏会を」というご要望はたくさん頂いていました。だけど、現在進行形で映画を作り続けている宮崎さんを総括するような演奏会は、個人的にはしたくなかったんです。それでずっとお断りしてきたのですが、いつかはそうした演奏会を開くことになるだろう、という予感はありました。今回の「ポニョ」がちょうど9作目ですが、直感的に今が、その時期だとひらめいたんです。それと順調に次の作品も僕が作曲させていただくことになったとしても、その後では60代に突入してしまう(笑)。皆さんがお聴きになりたい曲をある程度網羅しながら、構成するのが腕の見せどころだと思っています。いわば宮崎さんの9作品という題材を得て、2時間で別の映画を作るような気持ちです。

久石がこれだけ大規模な編成にこだわったのは、武道館という広大な空間の中で出来るだけスピーカーに頼らず、生音のまま音楽を観客席に届けたいという、強い希望があったから。そのため公演全体を指揮する久石は、1160余名の大編成という、指揮者として音楽的に責任のとれるギリギリの限界値に挑戦する。

-今後、このように宮崎作品の音楽だけをまとめて演奏する計画はありますか?

久石:

一生に一回やれば充分なので、今回が最初で最後。会場を縮小して9本まとめて演奏する可能性もないですね。僕自身、現在進行形で活動する作家なので、旧作を演奏するのはそんなに好きではないんです。もう何度も演奏した過去の作品を並べるだけなら、今回のような演奏会のお話もお断りしていたかもしれません。しかし、今回は「ポニョ」を観客のみなさんの前で初めて披露する機会でもあるんです。コーラスを初めて使って書いた「ポニョ」の音楽を、武道館の海のような空間の中で、大人数の合唱団が演奏したらどうなるか?そう考えると、それだけでワクワクして燃えてきちゃうんですよ。武道館の本番では、「2008年、あの夏に見たのは、いったい何だったんだろう……」と何年後かにおっしゃっていただけるような、コンサートにしたいですね……伝説?

構成・文:前島秀国(サウンド&ヴィジュアル・ライター)

(久石譲 in 武道館 ~宮崎アニメと共に歩んだ25年間~ コンサート・パンフレット より)

8ページに及ぶこのインタビューは他にも見どころ満載。当時コンサート開催直前の熱い思いが伝わってくる貴重な資料です。

作品って最終的には受け手に委ねられると思うのです。出来上がったものをまっさらな心で純粋に感じたものがそうであり、それが人それぞれいろんな感情や解釈があっていい、という。もちろんそうなのですが、こういった「その完成するまで」の流れ、作り手のプロセスや思いなどを紐解いていくと、また違った印象や新しい受け手の思いや解釈が芽生えるのも事実です。

こういう経験(今回でいうパンフレットのインタビュー記事)で、作り手と受け手が繋がり呼吸し合い共鳴することで、なにかしらの芸術への尊い想いというものが生まれるのかなあ、と感慨深く思ってしまいました。そうしてまたこの9作品たちに触れてみたくなるのです。そして新しい発見や感動がまた見つかるかもしれません。

「久石譲 in 武道館」 関連記事

こちら ⇒ 特集》 久石譲 「ナウシカ」から「かぐや姫」まで ジブリ全11作品 インタビュー まとめ -2014年版-

こちら ⇒ Blog. 「オトナの!格言」 鈴木敏夫×久石譲×藤巻直哉 対談内容紹介

こちら ⇒ Blog. 「ふたたび」「アシタカとサン」歌詞 久石譲 in 武道館 より

こちら ⇒ Disc. 久石譲 『The Best of Cinema Music』

こちら ⇒ Disc. 久石譲 『久石譲 in 武道館 ~宮崎アニメと共に歩んだ25年間~ 』

こちら ⇒ Blog. スタジオジブリ 宮崎駿監督 × 久石譲 ディスコグラフィー紹介 まとめ