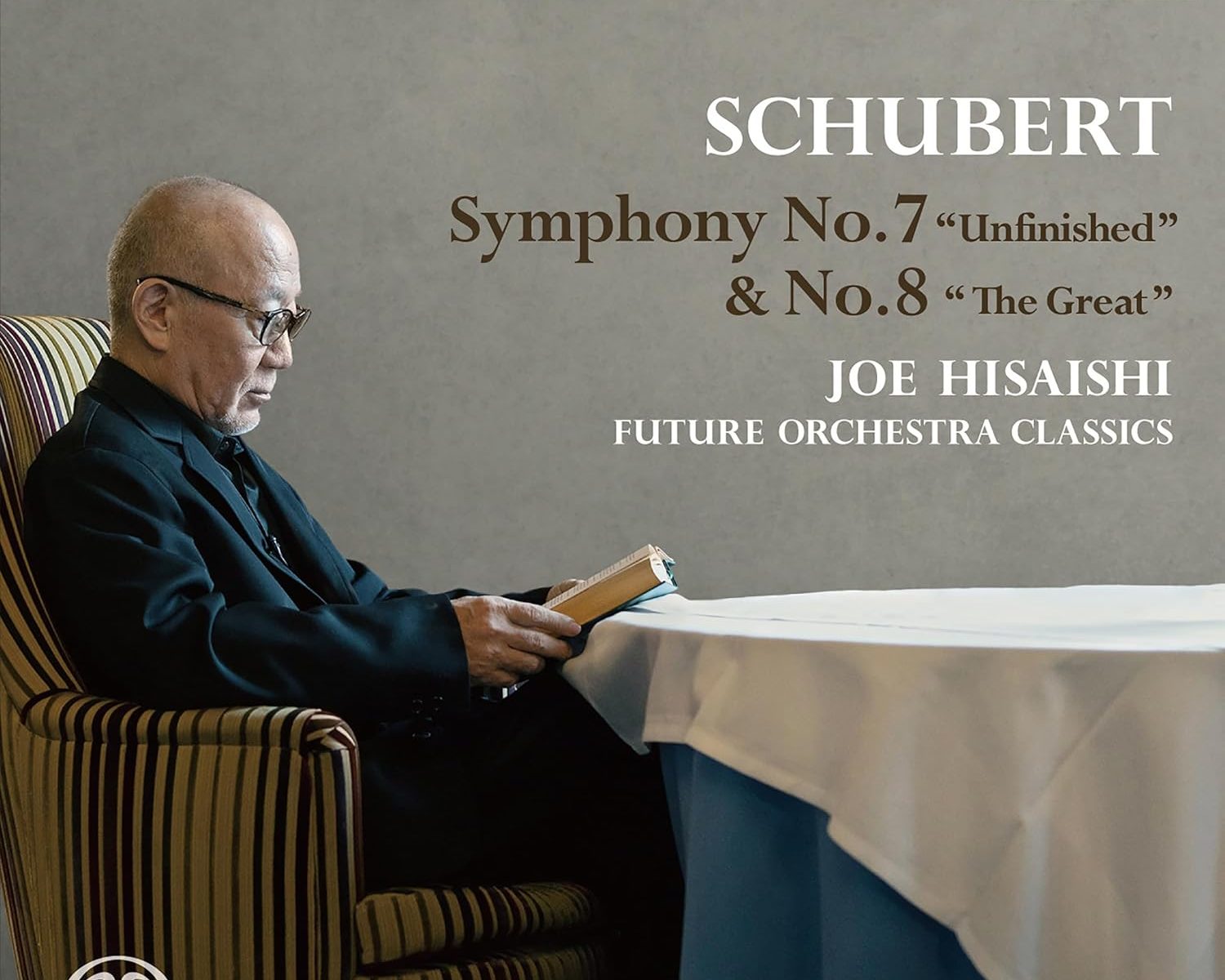

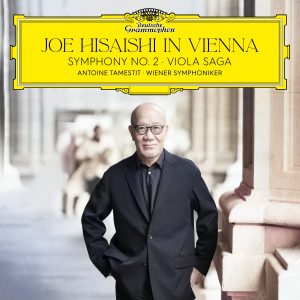

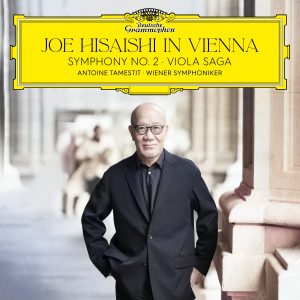

2024年6月28日 CD発売 UMCK-1762

2024年6月28日 LP発売 UMJK-9131/2

(世界同日リリース/日本盤のみ記載)

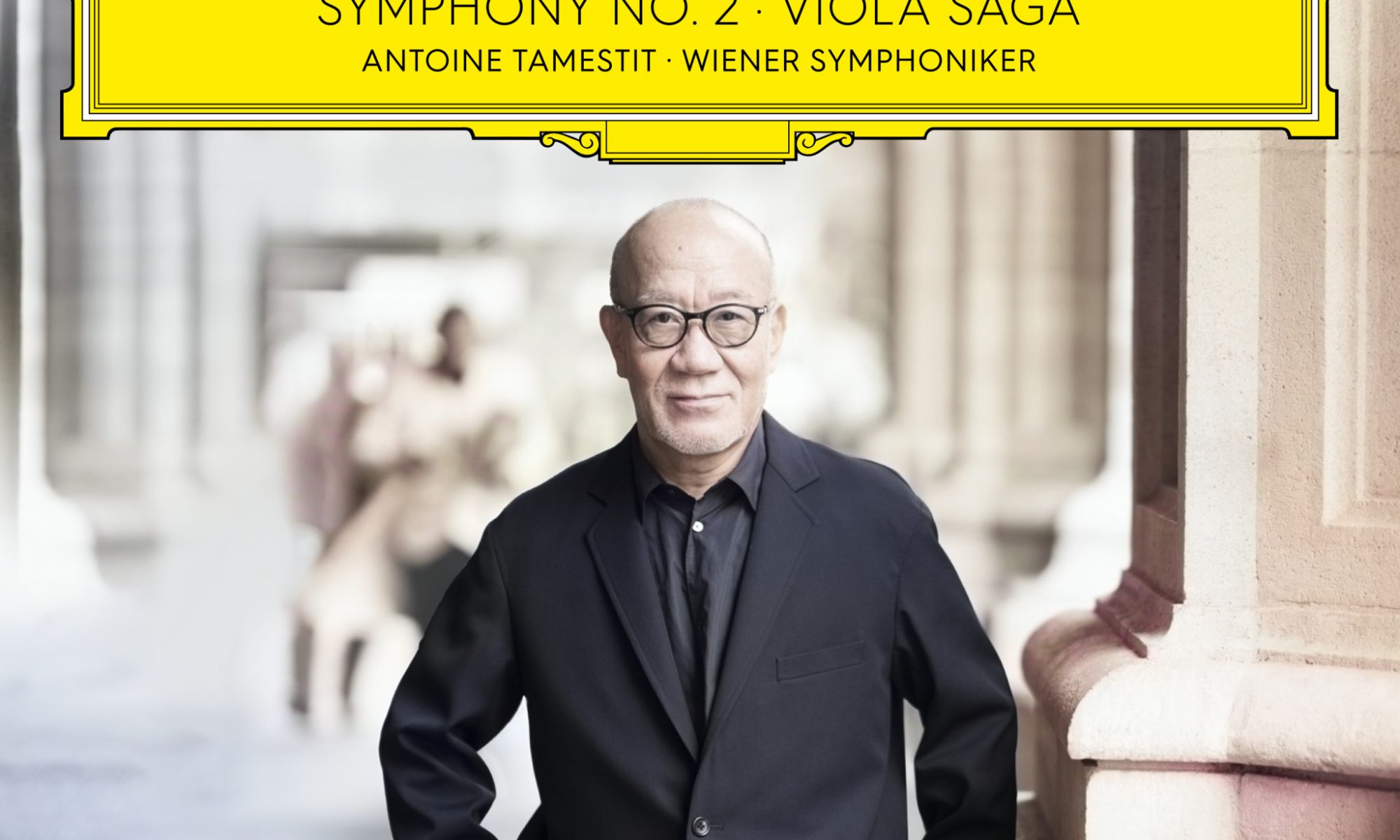

クラシック名門レーベル、ドイツ・グラモフォンからの第二弾アルバム!

久石譲の研ぎ澄まされた技巧と感性に焦点を当てた自作曲集。世界的名手、アントワン・タメスティ&ウィーン交響楽団との渾身の録音。

(CDカバーより)

久石譲のドイツ・グラモフォン第2弾アルバムは、クラシック作曲家及び指揮者としての研ぎ澄まされた技巧と感性に焦点を当てたクラシック作品集。

2021年に京都で初演された「Symphony No. 2」は本人指揮によりウィーン交響楽団とウィーン楽友協会で世界初録音。そしてこちらも世界初録音となる「Viola Saga」は著名なヴィオラ・ソリスト、アントワン・タメスティをフィーチャー。今作のリード・トラックでもあり、2022年の日本での初演時から評価の高い楽曲となっている。

演奏

久石譲(指揮)

ウィーン交響楽団(オーケストラ)

アントワン・タメスティ(ヴィオラ)※Track 4,5

録音

Track 1-3: 2023年3月 ウィーン楽友協会

Track 4-5: 2023年9月 ウィーン・コンツェルトハウス

(メーカー・インフォメーションより)

ブックレット

2023年3月30日、久石譲はいつものように満面の笑みを浮かべながら、ウィーンの名高い楽友協会大ホールにて開催されたコンサート・シリーズ「Cinema:Sound」第1回目の舞台にウィーン交響楽団を率いて登場した。日本の長野県で1950年に誕生した藤澤守は、クインシー・ジョーンズへのオマージュとして自身のアーティスト名を日本語表記で「久石譲」という漢字に当てていることで知られている。久石は、東京を拠点とする著名なアニメーション製作会社、スタジオ・ジブリのために書いた原曲の指揮をピアノ演奏をこのウィーンのコンサートで予定していた。スタジオ・ジブリは、偉大な作家(ストーリーテラー)である宮崎駿によって1985年に設立。『もののけ姫』、『千と千尋の神隠し』、『ハウルの動く城』等の最も印象的な宮崎映画の多くには、2023年当時72歳の久石が1970年代初頭以降手がけてきた通算100以上の作品の一部が含まれている。

だが、この公演は、自身の新作「Symphony No.2」の初演で幕を開けた。こうして指揮台でスポットライトを浴びる彼にとって、これはとりわけ重要な機会だった。つまり、ベートーヴェン、モーツァルト、そして(以前マーラーの別荘の複製(レプリカ)を建てたほどまでに)彼が心から敬愛する作曲家のマーラー等がかつてステージに立った楽友協会大ホールに久石が今回初めて足を踏み入れただけではなく、この時は、彼にとって初の「音楽の都」への訪問でもあった。彼はリハーサルの合間にウィーンの街並みを散策し、その驚嘆すべき文化的歴史のみならず、魔法にかかったような(マジカル)な雰囲気に刺激を受けたのである。当然、久石のこれまでの輝かしいキャリアにおいて、このコンサートが重要な節目となることは明らかだった。だが、それ以上に、彼の最高傑作のひとつであるこの作品を初披露するにあたり、ウィーンはまさに相応しい場所だった。

映画音楽は、偏見を持つ人たちから芸術性の低いものとして過小評価されることもあり、久石は、しばしば曖昧な含みを持ってジョン・ウィリアムズやハンス・ジマーと比較されてきた。その夜、多くの聴衆は、例えば初期の(北野監督作品への提供)曲が盛り込まれた「Mládí for Piano and Strings」に惹かれて会場に足を運んだことは間違いない。それにもかかわらず、「Symphony No.2」は聴衆にとって強力な新発見となった。以前から、久石は常に複数の音楽ジャンルに興味を搔き立てられており、彼の想像力(イマジネーション)が最も奔放に発揮されるのは、映画という課せられた構造から解放されたクラシック作品である。とはいえ、西洋の伝統的な交響曲やジャズ、そして特にイエロー・マジック・オーケストラのような電子音楽(エレクトロニカ)同様に、母国の豊かな音楽遺産からインスピレーションを見出した一方で、久石に最も音楽的影響を与えたのは、彼が傾倒してきたフィリップ・グラス、テリー・ライリー、スティーヴ・ライヒの音列主義(セリエル音楽)だろう。

必然的に、映画以外の久石作品では常にこのようなミニマリズム的傾向があるが、この「Symphony No.2」は元々のその(ミニマルな)傾向よりも遥かに複雑である。彼の映画音楽による贅沢なオーケストラ演奏と、主要なインスピレーション源であるリズミカルで明確な規律との間の隔たり(ギャップ)を埋めるこの曲は、強烈であると同時に親密で、大胆にもドラマティックであると同時に仄かに反復的でもある。この組み合わせによる累積的かつ潜在意識的な効果は唯一無二のものであり、疑いなく素晴らしい。久石は、広大なダイナミック・レンジと、堂々たるパーカッシブな楽器群と同様に重要な金管(ブラス)、弦(ストリングス)、管(ウィンド)等の幅広い楽器を生かすことにも喜びを感じているだろう。とはいうものの、想像力に富んだこの作品を通して、彼は「音楽が自然の法則と摂理に可能な限り近づくことに願いを込めて作曲する」という、自身の非凡な哲学に忠実であり続けている。

このウィーンでの演奏内容があまりにスリルに富んでいたため、新曲収録アルバムを初めてドイツ・グラモフォンに提供するにあたり、久石は「Symphony No.2」をスタジオ録音ではなく、大成功を収めた楽友協会での夜に収録した録音(テープ)を使うことにした。そして、その数ヵ月後、「Symphony No.2」と共にアルバムに収録される新曲のために彼はウィーンを再訪し、この地を象徴するもう一つの会場であるコンツェルトハウスにて、ソリストのアントワン・タメスティ、そして再びウィーン交響楽団と共演した。彼にとっては、自身のウィーン初訪問を際立たせたこの街の精神(スピリット)を再現することが重要であったのだ。同海上は聴衆不在だったが、彼らは一丸となり、もうひとつの新曲「Viola Saga」を演奏した。

人間の声に似ているという彼の考えに基づいて選ばれた、これまで十分に活用されていなかった楽器(ヴィオラ)のために協奏曲(コンチェルト)を書くことは、久石の長年の目標(ゴール)だった。この協奏曲は、繊細な冒頭から軽快な足取りで度々驚くべき方向へと踊り、その感情的(エモーショナル)な迫力は、その主題(テーマ)の豊かな反復と同様に力強い。マイケル・ナイマン風のエネルギッシュな音質がとりわけロマンティックな経過句(パッセージ)に貢献している中盤では、それがまさに表れている。しかし、久石の作品は、常に、こういったひとつひとつの要素を単に足し合わせたものではない。この協奏曲は瞑想的かつ厳粛でもあり、クライマックスを飾る最後の数分では心を打つような洗練さを描き出すというように、総合的魅力を堪能できるのである。

「Symphony No.2」同様に「Viola Saga」も、この最も独創的で多才な作曲家による名作である。中には、史上最高の久石作品と示唆する人さえいることだろう。オーストリアの首都を巡り歩き、伝説的な建造物に驚嘆し、この街の輝かしい過去を大いに堪能したこの静かな語り口の紳士は、彼に贈られる惜しみない賛辞に対しては、その唯一無二の愛すべき微笑みを嬉しそうに浮かべながら、もちろん謙遜することだろう。だが、たとえ彼が自身に贈られた賛辞を控えめに否定したとしても、『Joe Hisaishi in Vienna』は、この日本人作曲家が、ウィーンの偉大な作曲家たちの足跡を辿る者に与えられる喝采に値する人物であることを証明している。

2024年 ベルリンにて

ウィンダム・ウォレス

(翻訳:湯山惠子)

CDブックレットはインターナショナル盤(世界共通盤)をベーシックとする英文によるもの。日本国内盤は、加えて日文翻訳ブックレットが封入されている。世界各国盤も同様の仕様をとって流通すると思われる。ブックレットに久石譲バイオグラフィやプログラムノートは収載されていない。

About “Symphony No.2”

Symphony No.2 (World Premiere)

2020年9月にパリとストラスブールで初演し、その後世界各地で演奏する予定だったが、パリは2022年4月、その他の都市も2022年以降に延期された。僕としては出来上がった曲の演奏を来年まで待てないので今回W.D.O.で世界初演することに決めた。

2020年の4~5月にかけて、東京から離れた仕事場で一気に作曲し、大方のオーケストレーションも施した。が、コンサートが延期になり香港映画などで忙しくなったこともあり、そのまま今日まで放置していた。当初は全4楽章を想定していたが、3楽章で完結していることを今回の仕上げの作業中に確信した。

この時期だからこそ重くないものを書きたかった。つまり純粋に音の運動性を追求する楽曲を目指した。36分くらいの作品になった。

Mov.1 What the world is now?

チェロより始まるフレーズが全体の単一モチーフであり、それのヴァリエーションによって構成した。またリズムの変化が音楽の表情を変える大きな要素でもある。

Mov.2 Variation 14

「Variation 14」として昨年のMUSIC FUTURE Vol.7において小編成で演奏した。テーマと14のヴァリエーション、それとコーダでできている。とてもリズミックな楽曲に仕上がった。ネット配信で観た海外の音楽関係者からも好評を得た。

Mov.3 Nursery rhyme

日本のわらべ歌をもとにミニマル的アプローチでどこまでシンフォニックになるかの実験作である。途中から変拍子のアップテンポになるがここもわらべ歌のヴァリエーションでできている。より日本的であることがむしろグローバルである!そんなことを意識して作曲した。約15分かかる大掛かりな曲になった。

(「久石譲&ワールド・ドリーム・オーケストラ 2021」コンサート・パンフレット より)

作品レビュー

Mov.1 What the world is now?

荘厳な導入部です。上から下へ連なる2音がくり返す弦楽は、古典クラシック作品にもみられる崇高さあります。最小に切りつめられたモチーフが、ヴァリエーション(変奏)で展開していきます。中間部や終部に聴かれるパーカッションの炸裂も強烈です。急降下する旋律、下からせり上がってくる旋律、うねり旋回する旋律、それらの合間にアタックする最強音たち。単一モチーフ[レ・ファ・ド](D-F-C)および[レ・ファ・ド・ミ](D-F-C-E)の旋律とそこからくるハーモニーは、第3楽章の構成と響きにもつながっていくようです。(つづく)

Mov.2 Variation 14

次の第3楽章とはまた異なる、こちらもわらべ歌のようなテーマ(メロディ)とそのヴァリエーション(変奏)から構成された曲です。メロディがリズミカルになったり、付点リズムになったり、パーカッションや楽器群の出し入れの妙で楽しいリズミックおもちゃ箱のようです。遊び歌のようでもあり、お祭り音頭のようでもあります。日本津々浦々で聴けそうでもあり、海を渡って世界各地の風習や郷愁にもシンパシー感じそうでもあります。子どもたちが集まって遊びのなかで歌う歌、それがわらべ歌です。おはじきのような遊びも、世界各地で石をぶつけて同じように遊ぶものあったり、お祭りのようなリズム感は世界各地の祭事やカーニバルのような躍動感あります。(つづく)

Mov.3 Nursery rhyme

”ミニマル的アプローチでどこまでシンフォニックになるかの実験作である”、久石譲の楽曲解説からです。ここからはテーマ(メロディ)だけに注目して楽章冒頭を紐解いていきます。コントラバス第1群がD音から13小節のテーマを奏します。2巡目以降は12小節のテーマになります。本来は1コーラス=12小節のテーマでできていて、1巡目に1小節分だけ頭に加えているかたちです。「レーレレ/レーレミ、レーレーレー」(13小節版)、「レーレミ、レーレーレー」(12小節版)というように。なぜ、こうしているのかというと、かえるの歌の輪唱とは違うからです。かえるの歌はメロディ1小節ごとに、次の歌い出しが加わっていきますよね。なので、ズレて始まって、そのままズレズレて終わっていきます。

コントラバス第1群が2巡目に入るとき、同じ歌い出しの頭から、コントラバス第2群がA音から13小節のテーマを奏します。同じく2巡目以降は12小節のテーマになります。この手法によってズレていくんです、すごい!12小節のテーマだけなら、同じ歌い出しの頭から次が加わっていくと、メロディをハモるように重なりあってズレることはありません。でも、なんらかの意図と理由で、歌い出しの頭を統一しながらもズラしたい。だからすべて1巡目だけ13小節で、2巡目以降は12小節なんだと思います、すごい!テーマは低音域から高音域へとループしたまま引き継がれていきます。つづけて、チェロはE音から、ヴィオラはC音から、第2ヴァイオリンはG音から、第1ヴァイオリン第1群はB音から、最後に第1ヴァイオリン第2群はD音からと、壮大な太陽系を描くように紡いでいきます。そして全7巡回したころには、壮大なズレによる重厚なうねりを生みだしていることになります。対向配置なので、きれいにコントラバスから第1ヴァイオリンまで時計回りに一周する音響になることにも注目したい。さらに言うと、コントラバス第1群のD音に始まり、最終の第1ヴァイオリン第2群もD音で巡ってくるわけですが、このとき響きが短調ではないと思います。メロディの一音が替わっているからです。あれ? なんで同じD音からなのにヴァイオリンのときは抜けた広がりがあるんだろう、暗いイメージがない。ここからくるようです。(つづく)

(Blog. 「久石譲&ワールド・ドリーム・オーケストラ 2021」コンサート・レポート より抜粋)

「THE EAST LAND SYMPHONY」と「交響曲 第2番」の2作品だけを並べてみても、そこには大きな3つの要素があります。古典のクラシック手法、現代のミニマル手法、そして伝統の日本的なもの。この3つの要素と音楽の三要素(メロディ・ハーモニー・リズム)の壮大なる自乗によって、オリジナル性満ち溢れた久石譲交響曲は君臨しています。これは誰にもマネできるものではありません。《Minima_Rhythm for Symphony》、これこそまさに久石譲にしかつくれない交響曲であり、《総合的な久石譲音楽のかたち》と言うべきものです。

(Overtone.第44回 新しいミニマリズムのかたち より抜粋)

「久石譲:交響曲第2番」第2楽章や第3楽章で《圧縮》《増殖》を聴くことができます。第3楽章「Nursery rhyme」はタイトルとおりわらべ唄のようなモチーフが登場します。フィナーレを迎えるラスト2分は、モチーフが幾重にも圧縮したり伸ばされたりで同時に奏でられいます。2分音符から16分音符まで、まさに上の譜面図のようになっています。もちろんシンプルではありませんから、カノン風に旋律はズレうねり、ピッコロ、オーボエ、トランペットらが掛け合うように装飾的に交錯しています。モチーフの増殖を螺旋のように描きあげながらピークを迎えます。

「久石譲:交響曲第2番」はまだ音源化されていません。そのなかで第2楽章「Variation 14」はアンサンブル版も作られ、こちらはリリースされています。例えば、7分あたりから1分間くらいの箇所は聴きとりやすいです。モチーフを高音ヴァイオリンらが16音符の速いパッセージで繰り返しているとき、低音チェロやトロンボーンらは4分音符に引き伸ばして奏しています。まるでベースラインのようなおもしろさですが同じモチーフです。そこへフルート、オーボエ、クラリネットらがまた、モチーフの素材を部分的にカラフルに奏してます。ここもまた《圧縮》と《増殖》が現れている状態といえます。

「Variation 14」には久石譲が推し進める《単旋律》の手法もあります。同じように低音で比べてみます。わかりやすいところで4分半あたりから1分間くらい、ときおりボンボンと不規則に鳴っているベースのようなパートは《単旋律》の音です。メロディライン(モチーフ)のなかの一音を同じところで同時に瞬間的に鳴らしている、そんな手法です。この楽曲の注目ポイントは、《単旋律》の手法と《圧縮》の手法をスムーズに切り替えながら構成されている妙です。さらにすごい、ラスト1分などは《単旋律》と《圧縮》の手法をミックスさせて繰り広げられています。だから厳密には《単旋律》(ドとかレとか同じ音だけ鳴っている)とは言えないかもしれませんが、それは理屈であってこだわらなくて大丈夫、《単旋律》オンリーもちゃんとやっています。この楽曲は、交響曲第2番第2楽章は、久石譲の近年作曲アプローチから《単旋律》と《圧縮》を昇華させ構築してみせた、すごいかたちなんです!(たぶん)聴くだけでもワクワク楽しい楽曲ですが、その中に技法もいっぱい詰まっているようです。ここだけでずっと話したくなる、またいつか語り合ってみたい。先に進めましょう。(つづく)

(Overtone.第93回 メロディの圧縮?増殖? より抜粋)

About “Viola Saga”

久石譲:Viola Saga -for Orchestra-

久石譲(1950-)の《Viola Saga》は下記の作曲者自身の言葉にあるように、2022年10月に紀尾井ホールで開かれた『Music Future vol.9』で初演された作品を、2023年7月に東京オペラシティコンサートホールと長野市芸術館メインホールで開催された『Future Orchestra Classics vol.6』でオーケストラ作品に書き換えて再演したもの。前者の独奏者がナディア・シロタで、後者の独奏者が本日演奏することになったアントワン・タメスティでした。

Viola Sagaは2022年のMusic Future vol.9で初演した作品だが、今回Violaとオーケストラの協奏曲として再構成した。タイトルのSagaは日本語の「性ーさが」をローマ字書きしたもので意味は生まれつきの性質、もって生まれた性分、あるいはならわし、習慣などである。同時に英語読みのSagaは北欧中世の散文による英雄伝説とも言われている。あるいは長編冒険談などの意味もある。仮につけていた名前なのだが、今はこの言葉が良かったと思っている。曲は2つの楽曲でできていて、I.は軽快なリズムによるディベルティメント、II.は分散和音によるややエモーショナルな曲になっている。特にII.はアンコールで演奏できるようなわかりやすい曲を目指して作曲した。が、リズムはかなり複雑で演奏は容易ではない。(久石譲)

(「日本センチュリー交響楽団 第276回定期演奏会 2023年9,10月プログラム冊子」より)

「もともとオーケストラのなかでもヴィオラというのは目立たないんだけれども、僕はものすごく好きで。一番大きい理由は、人間の声に一番すごく感じがするんです。で、ヴィオラのためのコンチェルトを書きたいなと前から思っていて、それで今回チャレンジしたわけです。それともうひとつは、”Viola Saga”っていうのは、”Saga”というのは北欧系の物語という意味もあるので、一応仮のタイトルで”Viola Saga”と付けたんですが、なんかそれがもうずっと”Viola Saga”って言ってたらそれが普通になっちゃたんでそのままタイトルにしました。」

「”Viola Saga”は第2楽章が先にできたんですね。非常にこうわりとエモーショナルなわかりやすい曲を書こうと思っていて、それが出来たと思ったんですが、それでだいたい10分くらいなので、もう1曲その前にもう少しリズミックなものを書こう思ってこの曲をつくりました。そしたら意外に第1楽章のほうがものすごく難しくなっちゃってて。ヴィオラ奏者にも相当すごい負担がある状態だったんで、最初の演奏会の時は、もうほんとに最後まで曲が止まらないで演奏できたらいいなと思いました(笑)」

(Info. 2023/06/30 「久石譲:Viola Saga」 グラモフォン「STAGE+」配信決定!! より一部抜粋)

作品レビュー

冒頭「ドー、ソー、レー、ラー、シ♭ーラシ♭ソー」と始まります。2オクターブにまたがる広い音域のモチーフです。実はこの最初の「ド、ソ、レ、ラ」はヴィオラの開放弦です。4本張られた弦の指を押さえない状態で鳴る低音から高音の4つの音。そこへケルティック感のあるハーモニーの重奏になっています。はい、ここだけでももう久石譲楽曲解説にある「Saga、生まれつきの性質、北欧中世の」を見事にクリアしています。すごい!着想もそうだしそれを音楽として魅力的にかたちにしてしまう。(つづく)

(Blog. 「久石譲 presents MUSIC FUTURE Vol.9」コンサート・レポート より抜粋)

ヴィオラがここまで主役で大活躍する作品ってそんなにないと思います。しかも、リズム主体でわくわくできてエモーショナルも感じる現代的な作品って、世界中にどのくらいあるんでしょうか。久石譲「コントラバス協奏曲」も、コントラバスってこんなに魅力的なんだと感じさせてくれる作品です。近い将来届けられるだろう「Viola Saga」の録音は、頻繁に聴くだろう自信があります。あわせて室内アンサンブル版も音源化してほしいですね。そうですね、室内アンサンブル版が銀のViola Sagaだとしたら、オーケストラ版は金のViola Saga、そのくらい印象も変わるし、それぞれにらしい輝きを放っている作品です。(つづく)

(Blog. 「久石譲指揮 日本センチュリー交響楽団 第276回 定期演奏会」コンサート・レポート より抜粋)

リリースを迎えるまでの時系列インフォメーション、先行配信リリース、Music Video、久石譲インタビュー動画、アナログ盤などについてはこちらにまとめている。

久石譲

JOE HISAISHI IN VIENNA

SYMPHONY NO.2 ・ VIOLA SAGA

ANTOINE TAMESTIT・WIENER SYMPHONIKER

01. Symphony No. 2: I. What the World Is Now?

02. Symphony No. 2: II. Variation 14

03. Symphony No. 2: III. Nursery Rhyme

04. Viola Saga: Movement 1

05. Viola Saga: Movement 2

Total time – 0:59:16

All music composed & conducted by Joe Hisaishi

Orchestra: Wiener Symphoniker

Viola on Viola Saga by Antoine Tamestit

Symphony No.2 recorded by Philip Krause (Balance Engineer)

Viola Saga recorded by Stephan Flock (Balance Engineer);

Georg Burdicek (Recording Engineer)

Mixed by Tomoyoshi Ezaki (Octavia Records Inc.)

Mastered by Shigeki Fujino (Universal Music)

Recorded at Musikverein Vienna

Viola Saga recorded at Konzerthaus Vienna

Published by Wonder City Inc.

Executive Producer: Kleopatra Sofroniou

Marketing Manager: Murray Rose

Product Coordination Management: Sarah Reinecke

Creative Production Manager: Oliver Kreyssig

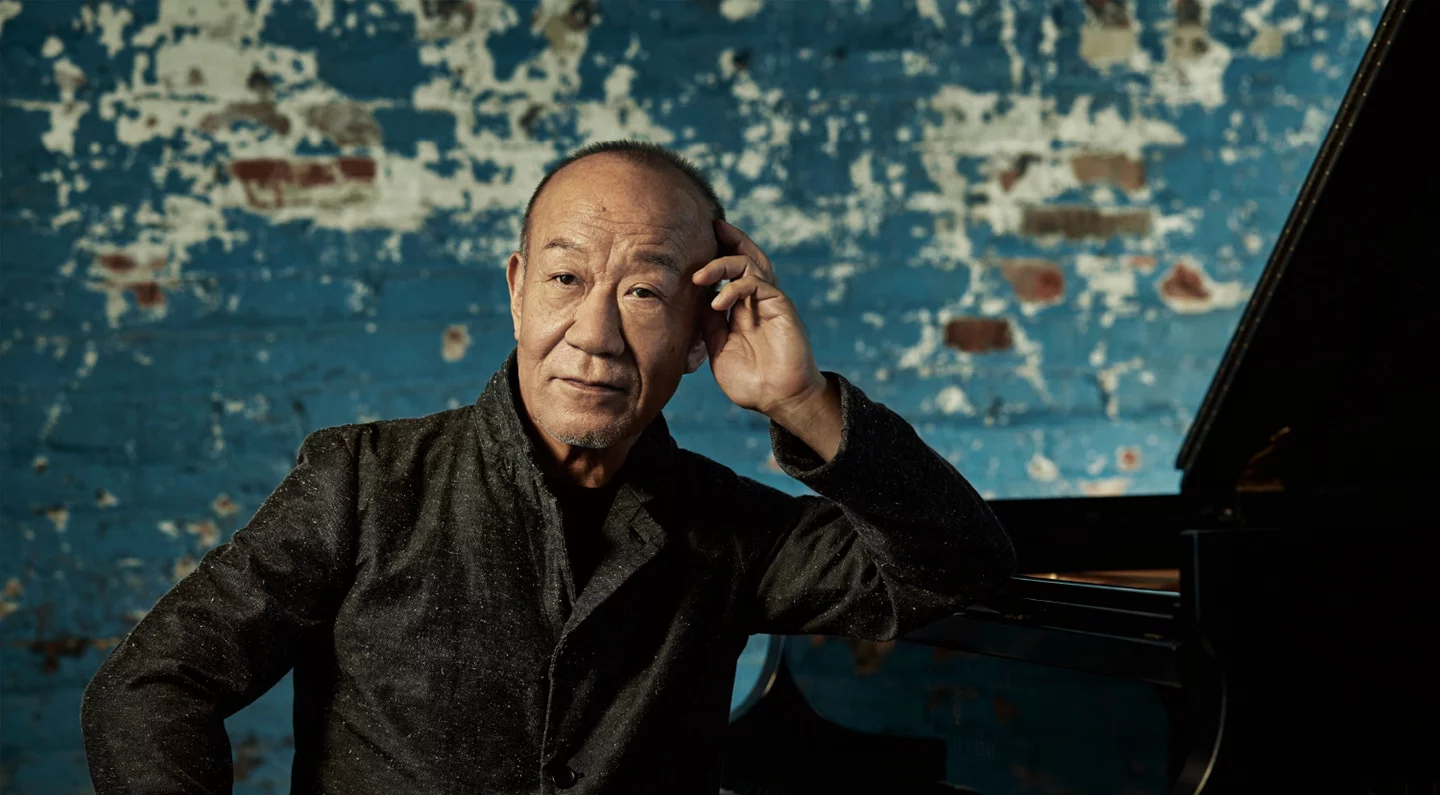

Portrait photo © Lukas Beck

Concert Photo © Andreas Bitesnich

Design: Florian Karg

℗ 2024 UNIVERSAL MUSIC LLC,

in collaboration with Deutsche Grammophon

Artwork © 2024 Deutsche Grammophon GmbH,

Mühlenstraße 25, 10243 Berlin