2025年1月30日 刊行 実業之日本社

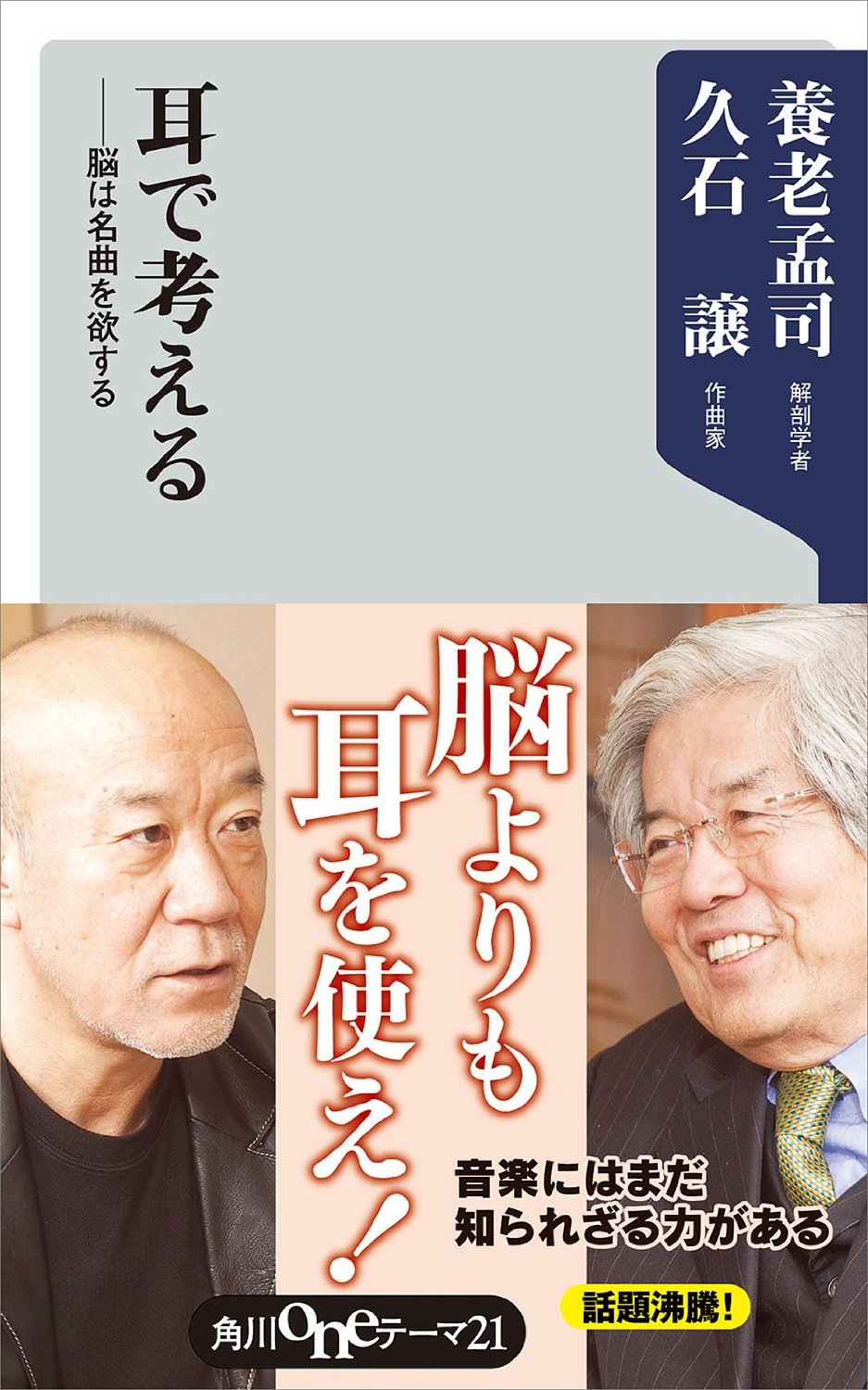

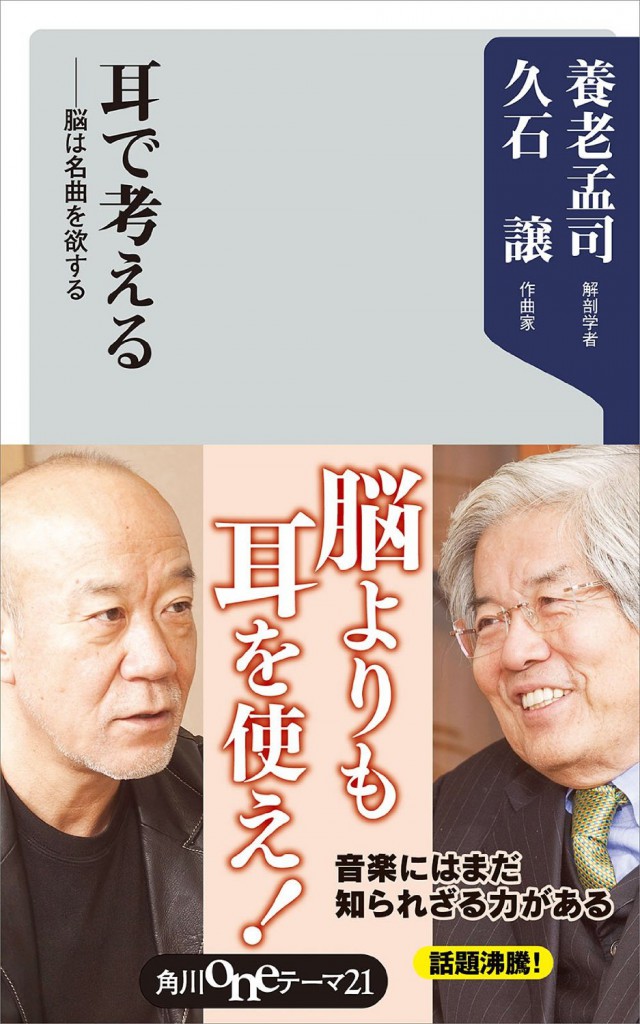

養老孟司×久石譲 対談集!

脳科学と音楽が織りなす驚きの世界へ、あなたを誘います!

解剖学者・養老孟司と作曲家・久石譲が、脳と音楽の不思議な関係を紐解く画期的な一冊。なぜ人は音楽に感動するのか? 映像と音楽のシンクロはどのように起こるのか? 脳科学の視点から音楽の魅力に迫ります。

– 脳と音楽の関係を、わかりやすく解説

– 久石譲の作曲秘話や、養老孟司の斬新な視点が満載

– 音楽の楽しみ方が変わる、新しい知見の数々

音楽ファンはもちろん、脳科学に興味がある方にもおすすめ。この一冊で、あなたの音楽体験が劇的に変わるかもしれません。

今すぐ手に取って、音楽と脳の深遠な世界を探検しませんか?

出典:実業之日本社 脳は耳で感動する

本書は、2009年(平成21年)に角川書店から刊行された『耳で考える──脳は名曲を欲する』を底本にしている。原文をそのまま採用しているが、読みやすさを考慮して一部体裁を整えたほか、明らかな誤植は訂正している。第七章は復刊にあたって、新たに対談したものになっている。

(本書 序文より)

(帯付き装丁)

目次

まえがき 養老孟司

第一章 なぜ人は音楽で感動するのか

脳の邪魔をしないのが名曲?

映像より音楽が先に脳に飛び込む

目と耳の情報を統合する機能

虫は融通が利かない

遺伝子に任せておけないことをやるのが脳の役目

言葉で表現できない感覚「クオリア」

感覚が落ちている

内なるもう一つの目?

触覚や嗅覚の二重構造

音楽で人が感動しやすいわけ

メロディーは時空の記憶装置

聴覚と論理性 -音楽は論理的

論理の基本は疑問形

第二章 感性の土壌

木の文化を見直そう

かつてのような技術もなくなった

個性はからだにあり

匂いはあるのが当たり前

味覚の記憶

日本人は構築力がない!

アルファベットと漢字の違い

為すべきことの意味

ハーモニーVSヘテロフォニー

どこにも顔がない音楽

空気が変われば感性も変わる

日本にいると湿気てくる

自分で動け!

第三章 いい音楽とは何か

作曲の胆も閃きにあらず

偶然をつかまえる力

創作の二面性

そこに運動性だけがある

モーツァルト効果の眉唾

赤ちゃんは胎内で何を感じとっているのか

時間軸上の構造物としての普遍性

音楽の刷り込み

人の情動を煽る音楽

文章のリズム、譜面のリズム

生物の基本は螺旋活動

第四章 意識は暴走する

現代音楽の歴史は脳化への道だった

現代は意識中心主義

言葉が伝えたもの

志向性と感覚

緊張感のメリット

ゴールを意識するとモチベーションは下がる

集中力の最後の糸

情報化と情報処理の違い

呪いの言葉が社会に満ちている

真っ赤なウソが日本にも

日本人の特質

確かなウソに人は夢中になる?

現実を豊かにするために言葉がある

第五章 共感性と創造

効果音も肉声で

他者と「合わせる」力

真似から対話が始まる

絶対音感

一緒にうたうことの意味

生きるためにリズムを揃える

どっちもあり

他者との同調システム、ミラーニューロン

肥大した脳みその使い方

時代の共鳴

偶然の重なり

オリジナリティは共感性の中にある

必然の答え探し

主人公が勝手に動き出す

何が起こるかわからないことこそ面白い

第六章 人間はみな芸術家

自分の一生は作品である!

スタイルを変えつづけること

出でよ、ボケたふり老人!

自然な融合社会

おかしくしているのは健康な人のわがまま

悪いのは自分じゃない?

共同体に求めるもの

平成・参勤交代のすすめ

野生の感覚

第七章 「もののあわれ」とAI

和音が人の心を豊かにする

AIは音楽を面白くするのか

”MISHIMA・GPT”

「もののあわれ」と日本人の思考形態

パイロットの適正を「人相見」で決めた日本人

作曲家はいつ生まれたか

リズムと音楽・文章の関係

歌詞は言語ではない

歌詞は右脳で聞いている

本気度が感じられない「大地震」への対応

歴史上、日本が大変化を起こしたのは煮詰まったとき

人間は本来、不経済・非合理・非効率なのに

デジタルの音楽は情報でしかない

人間は感性と情緒がないと生きていけない

あとがき 久石譲

単行本: 248ページ

出版社: 実業之日本社

言語: 日本語

ISBN-10: 4408651311

ISBN-13: 978-4408651316

寸法: 13 x 18.8 cm