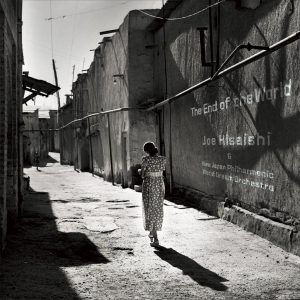

2011年9月7日 CD発売 UMCK-1404

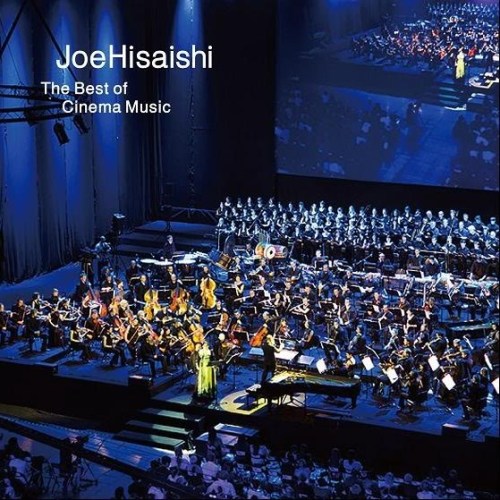

2011年6月9日東京国際フォーラムにて開催された「久石譲 3.11 東日本大震災チャリティー・コンサート」を収録したライブ音源。スタジオジブリ作品、北野武監督作品など自作の映画楽曲を中心に演奏。舞台上に大スクリーンを設置し、映像と音楽によって作品世界を演出。スクリーンに映し出される名場面とオーケストラによるテーマ曲たちの競演。

もう今は夢を語るときではない

- 東日本大震災に寄せて -

久石譲

(CDライナーノーツ および コンサート・パンフレット 同掲載)

”ぼくたちのストーリー”を語り始めた久石さんの音楽

「オーケストラは社会の鏡(An orchestra is a reflection of society)」という言葉がある。オーケストラは弦楽器、管楽器、打楽器など、個性溢れるさまざまな楽器が集まり、共に手を携え、ひとつのハーモニー(調和)を生み出していく。では、オーケストラの楽器が欠けたらどうするか? 例えば、オーケストラが海外公演をする際、手荷物の不着なので楽器が届かなかった場合には、現地のオーケストラが手を差し伸べ、楽器を貸し出すのが普通である。ぼくたちが生きる現実社会についても、同じことがあてはまる。今回の東日本大震災において、”日本という名のオーケストラ”は本当に多くの支援-あたたかいメッセージや義援金など-を世界中から受け取った。だから、震災で楽器を失った子供たちのために、久石さんが楽器購入支援のチャリティーコンサートをオーケストラと共に(ここが重要だ。その気になれば、ピアノ一台でもチャリティーコンサートは出来るのだから)開催するというニュースを知った時、映画音楽とクラシックの演奏活動を通じてオーケストラと日常的に接している久石さんならではの、とても素晴しいアイディアだと思った。子供たちに再び楽器を与えることは、音楽の喜びを取り戻すだけでなく、アンサンブルをすることの大切さを通じて-それがバンドであれ、吹奏楽であれ、オーケストラであれ-子供たちが社会というものを意識していく、強力な手段のひとつとなるからだ。

しかも久石さんは、今回のコンサートを単なる”自選ベスト”にはしなかった。3年前の武道館コンサートの時のように、舞台上に大スクリーンを設置し、映画と音楽が生み出す相乗効果-それこそが映画音楽の真の醍醐味である-を生の形で再現しようとしたのだ。幸運にもぼくは6月9日の東京公演を見ることができたが、『風の谷のナウシカ』~《風の伝説》のティンパニの強打で始まった約2時間のコンサートは、とても感慨深く、また新鮮な驚きに満ち溢れていた。映像付きの再演は困難と思われていた『THE GENERAL(キートンの大列車強盗)』の優雅なワルツが、白塗りのキートンの無表情と共に再び聴けたのは望外の喜びだったし、『Let the Bullets Fly(譲子弾飛)』の勇壮なマーチが、ダイナミックな銃撃戦の映像と共に演奏されるのを聴けば、一刻も早く本編を見たくなるのが人情というものである。

だが、コンサートはそれだけでは終わらなかった。

驚くべきことに、久石さんが指揮する音楽と、スクリーンに映し出された名場面の数々は、単に映画音楽の魅力と楽しさを伝えるだけでなく、映画の本編とは別の”もうひとつのストーリー”を語り始めたのである。

『風の谷のナウシカ』-暴走する王蟲の大群に呑みこまれたナウシカと、彼女に再生の力を与える《遠い日々》の清らかなコーラス。

『もののけ姫』-技術のために森を切り崩した傲慢な人間に襲いかかる、《タタリ神》の凶暴な和太鼓とホルンの咆哮。

『菊次郎の夏』-健気に生きていく天涯孤独の少年を温かく見守る、《Summer》の軽やかなピアノのメロディ。

『Brother』-閉塞した現状の中で怒りを爆発させるような、《Raging Men》の荒々しいパーカッション。

『Kids Return』-「俺たち、もう終わっちゃったのかなあ」「馬鹿野郎、まだ始まっちゃいねえよ」というラストのセリフと共に始まる、躍動感溢れるミニマルビート……。

そう、このコンサートで演奏された曲たちは、震災を体験した”ぼくたちのストーリー”を語り始めていたのだ。社会の鏡たるオーケストラが、映画という鏡を通じて”今ここにある現実”を映し始めたのである。

そのことに気づいた瞬間、ぼくはとてつもなく大きな衝撃を受けた。これまで30年近くに渡ってリアルタイムで親しみ、熟知してきたはずの久石さんの映画音楽が、全く違って聴こえ始めたからだ。「音楽は、あらゆる哲学や知識よりも高度な啓示である」とはベートーヴェンの言葉だが、この日演奏された曲たちは”今ここにある現実”を改めて目の前に突きつけたという点で、まさにひとつの啓示だった。ある人はそれを「既視感」と呼ぶかもしれないし、別の人はそれを「現実とのシンクロ」と表現するかもしれない。いずれにせよ、久石さんの指揮する音楽とスクリーン上に映し出された映像は、エンタテインメントという名の現実逃避から遠く離れ、”日本という名のオーケストラ”が置かれた現状を、ぼくたちに必死に認識させようとしていた。

コンサートの終わり近く、久石さんはソプラノの林正子さんと共に『悪人』~《Your Story》を演奏し、久石さんが被災地で撮影してきた生々しい写真をスクリーン上に映し出した。

What we both long a place, sweet home

If I could un-wine the time and stay with you

僕たちが求めるもの、それは安らげる安堵の場

もっと側にいたい、時計の針を戻せるのなら

この歌詞が歌われた瞬間、《Your Story》は映画音楽という枠を越え、”ぼくたちのストーリー”と完全に同化した。その場に居合わせた聴衆のすべてが、《Your Story》に込められた痛切な想いを”My Story”として受け止めたのである。おそらく、ポーランドでも大阪でもパリでも北京でも、聴衆の気持ちは同じだったはずだ。

でも、久石さんは、震災の悲劇を嘆き悲しむだけでコンサートを終わらせなかった、「ともに生きること」の大切さを高らかに歌い上げた『もののけ姫』~《アシタカとサン》のコーラス。土の中から芽を出したドングリの大樹そのままに、明るく壮大な響きを奏でた『となりのトトロ』のオーケストラ。ぼくにはそれが、これから”日本という名のオーケストラ”が鳴らしていくべき”復興のシンフォニー”の序奏のように思えてならなかった。

ぼくは、このコンサートを一生忘れないだろう。

前島秀国(サウンド&ヴィジュアル・ライター)

(CDライナーノーツより)

本作はライブ音源なので、スタジオ録音されたもの、本作の楽曲構成に近い過去参考CD/DVDを中心に解説。

(1) NAUSICAÄ (映画『風の谷のナウシカ』より)

オープニング「風の伝説」~レクイエム~メーヴェとコルベットの戦い~遠い日々~鳥の人

約10分に及ぶ壮大な組曲。「久石譲 in 武道館 ~宮崎アニメと共に歩んだ25年間~」(DVD&Blu-ray)と同構成。ライブ映像音源。「WORKS I」17分にも及ぶ交響詩全3部として収録。本作はここからのダイジェスト版に相当する。

(2) Princess Mononoke (映画『もののけ姫』より)

アシタカせっき~タタリ神~もののけ姫(Vo:林正子)

約8分に及ぶ組曲。本作では主題歌『もののけ姫』が英語歌詞になっている。「久石譲 in 武道館 ~宮崎アニメと共に歩んだ25年間~」(DVD&Blu-lay)と同構成。ライブ映像音源。日本語歌詞。「真夏の夜の悪夢」同構成ライブ音源。主題歌『もののけ姫』はオーケストラ・インストゥルメンル。「交響組曲 もののけ姫」メドレーとなった3曲の各々オーケストラスコアをチェコ・フィルの演奏にて。「WORKS II ~Orchestra Nights~」「交響組曲 もののけ姫」の同構成各曲ライブ音源。

(3) THE GENERAL (映画『THE GENERAL(キートンの大列車追跡)』より)

「WORKS III」Movement1~Movement5 として組曲で構成。本作ではメインテーマを中心に抜粋。

(4) Raging Men (映画『Brother』より)

「WORLD DREAMS」新日本フィル・ワールド・ドリーム・オーケストラの演奏。「SUPER ORCHESTRA NIGHT 2001」同構成ライブ音源。

(5) HANA-BI (映画『HANA-BI』より)

「WORKS II ~Orchestra Nights~」同構成ライブ音源。「WORLD DREAMS」ピアノが編成から外れた違った表情豊かなフルオーケストラ。

(6) Kids Return (映画『Kids Return』より)

「SUPER ORCHESTRA NIGHT 2001」同構成ライブ音源。

(7) Let The Bullets Fly (映画『譲子弾飛』より)

初フルオーケストラ。

(8) Howl’s Moving Castle (映画『ハウルの動く城』より)

Symphonic Variation 「Merry-go-round」~Cave of Mind

約11分に及ぶ組曲。「久石譲 in 武道館 ~宮崎アニメと共に歩んだ25年間~」(DVD&Blu-lay)と同構成。ライブ映像音源。「WORKS III」原型となる約14分の組曲を新日本フィルの演奏にて。

(9) One Summer’s Day (映画『千と千尋の神隠し』より)

「メロディフォニー」ロンドン交響楽団の演奏。「久石譲 in 武道館 ~宮崎アニメと共に歩んだ25年間~」(DVD&Blu-lay) 平原綾香(Vo) 本作と「メロディフォニー」では、ピアノをメインにしたしっとりと聴かせるオーケストラ・アレンジ。

(10) Summer (映画『菊次郎の夏』より)

「メロディフォニー」ロンドン交響楽団の演奏。「空想美術館」ライブ音源。

(11) Villain (映画『悪人』より)

初フルオーケストラ。約11分に及ぶ組曲、映画のストーリー展開に沿って構成。クライマックスの主題歌『Your Story』ヴォーカルはソプラノ歌手:林正子。「悪人 オリジナル・サウンドトラック」では福原美穂がヴォーカル担当。

(12) Ashitaka and San (映画『もののけ姫』より)

本作でも日本語歌詞合唱。「久石譲 in 武道館 ~宮崎アニメと共に歩んだ25年間~」(DVD&Blu-lay)と同構成。ライブ映像音源。「交響組曲 もののけ姫」「WORKS II ~Orchestra Nights~」 (2)同様参照。

(13) My Neighbour TOTORO (映画『となりのトトロ』より)

本作では主題歌『となりのトトロ』のみを英語歌詞合唱。

「久石譲 in 武道館 ~宮崎アニメと共に歩んだ25年間~」(DVD&Blu-lay)風のとおり道~さんぽ withコーラス~となりのトトロ withコーラス メドレー。こちらではもちろん『さんぽ』『となりのトトロ』日本語歌詞合唱。

「オーケストラストーリーズ となりのトトロ」映画『となりのトトロ』のすべての楽曲をオーケストラアレンジした作品。『風のとおり道』もフルオーケストラにて聴くことができる。オープニング/エンディング曲『さんぽ』『となりのトトロ』はオーケストラ・インストゥルメンタル。『さんぽ』においては、オーケストラの楽器紹介をかねた構成になっていて1番を木管楽器、2番を金管楽器、3番を弦楽器、4番を弦楽器、そして最後に全員フルオーケストラで、という趣向のある1曲になっている。

「メロディフォニー」主題歌『となりのトトロ』のみをロンドン交響楽団による演奏にて。コーラスなしのオーケストラ・インストゥルメンタル。(「オーケストラストーリーズ となりのトトロ」収録同曲と同構成)

このチャリティーコンサートは、東京・大阪・パリ・北京にて公演されている。プログラムはほぼ同じと思うが、本作に収録されていない楽曲ももちろんある。

そのなかでも映画『崖の上のポニョ』からの組曲『Ponyo on the Cliff by the Sea』。本作に収録されたジブリ作品は、「久石譲 in 武道館 ~宮崎アニメと共に歩んだ25年間~」(DVD&Blu-lay)でのそれに近いが、組曲『Ponyo on the Cliff by the Sea』においてはかなり変更、進化している。組曲となる曲目構成も変更されていて、より緻密でダイナミクスなオーケストレーションになっている。クライマックスを飾る主題歌『崖の上のポニョ』もオーケストラがメロディーを奏でていて、サビは英語歌詞のコーラスにて大合唱となっている。収録されなかったのが非常に残念、ぜひ別の機会にでもCD/DVD化してほしい。

このチャリティーコンサート公演と本作CDの収益は東日本大震災で楽器を失った子供たちのために寄付されている。

なお、CD帯裏にはこのような記載がありCD発売当時Web閲覧することができた。

「久石譲3.11 チャリティーコンサート」で上映した久石譲監修による東日本大震災へ寄せたメッセージ映像の一部を期間限定特設サイトで公開しております。詳細は商品にてご確認下さい。

1.NAUSICAÄ (映画『風の谷のナウシカ』より)

2.Princess Mononoke (映画『もののけ姫』より)

3.THE GENERAL (映画『THE GENERAL(キートンの大列車追跡)』より)

4.Raging Men (映画『Brother』より)

5.HANA-BI (映画『HANA-BI』より)

6.Kids Return (映画『Kids Return』より)

7.Let The Bullets Fly (映画『譲子弾飛』より)

8.Howl’s Moving Castle (映画『ハウルの動く城』より)

9.One Summer’s Day (映画『千と千尋の神隠し』より)

10.Summer (映画『菊次郎の夏』より)

11.Villain (映画『悪人』より)

12.Ashitaka and San (映画『もののけ姫』より)

13.My Neighbour TOTORO (映画『となりのトトロ』より)

All Music Composed, Conducted & Produced by Joe Hisaishi

Piano by Joe Hisaishi

Orchestra:Tokyo New City Orchestra , Kansai Philharmonic Orchestra

Soprano:Masako Hayashi 2. 11.

Recorded at

Tokyo International Forum Hall A (June 9, 2011)

Osaka-jo Hall (June 18, 2011)