Posted on 2016/5/19

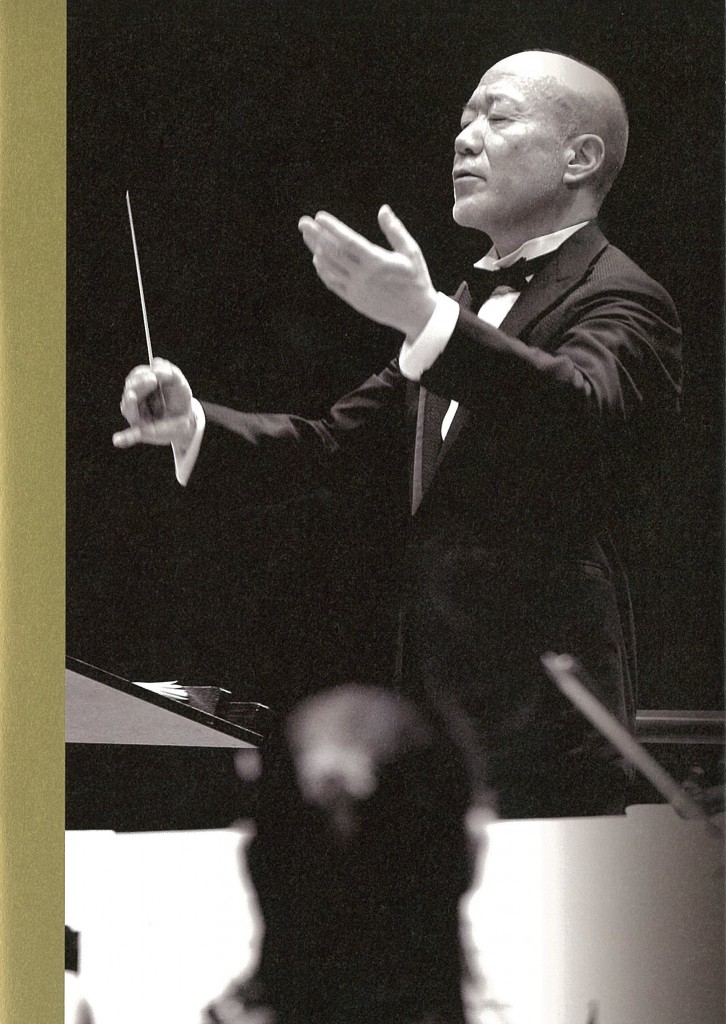

5月8日開館した長野市芸術館。その芸術監督と務める久石譲によるこけら落とし公演が、開館同日に開催されました。指揮・久石譲、演奏・読売日本交響楽団、久石譲書き下ろし新作を含む華やかな幕開けとなりました。

当日会場にはTV各局やメディア関係者も多く、開演前や終演後の観客たちへの取材やインタビューもたくさん行われていました。長野市芸術館の建物やホールについては、公式HPなどで詳細や特徴をご覧いただくとして、ここではコンサート内容に絞ってお伝えしたいと思います。

長野市芸術館 グランドオープニング・コンサート

[公演期間]

2016/05/08

[公演回数]

1公演

長野・長野市芸術館メインホール

[編成]

指揮:久石譲

管弦楽:読売日本交響楽団

[曲目]

久石譲:TRI-AD for Large Orchestra *世界初演

アルヴォ・ペルト:交響曲 第3番

チャイコフスキー:交響曲 第5番 ホ短調 作品64

会場にて配布されたコンサート・パンフレットより、グランドオープニング・コンサートの詳細を紐解いていきます。

長野市芸術館 柿落しに寄せて

長野市芸術館の開館日が来ました。芸術監督として関わってほぼ2年半の月日が流れました。その間いくつかの問題も生じましたがそれを乗り越えてこの日を迎えました。長野、いや信濃の国は教育が行き届いた知的な人々が多い。その人たちが集まる場所を目指すのが長野市芸術館です。

文化、アート(芸術)は人間が育んだ最も優れたものです。何故ならそれが心を豊かにするからです。食べて寝て享楽に走るだけでは動物と変わりありません。芥川龍之介は「心の貧しい人」と書きました。南米ウルグアイの元大統領ホセ・ムヒカは「貧乏とは、少ししか持っていないことではなく、かぎりなく多くを必要とし、もっともっとほしがることである」と演説しました。この経済大国「日本」という国で生活している僕にとって耳が痛い話です。

21世紀も16年が過ぎ、我々は新しい生き方、人生のあり方、国のあり方、世界のあり方を真剣に模索しなければならない時代に入りました。基本は人です。一人一人が地面に足をしっかり付けて自分の生き方を考え実行する。頭の中だけで終わってはいけない。コンピューターやスマートフォンの中に人生はないのです。

アートは人間が創造した遺産です。もしかしたらそこに生きるヒントや勇気があるかもしれない。何だか難しい話になりました。でも安心してください。アートと言ったって所詮同じ人間が作ったものです。我々が作ったものです。ありがたがる必要もないし、構えて見たり聞いたりする必要もありません。何回か足を運んでいただいて、実際に音楽や演劇に接していただくと、その面白さが分かってきます。その精神活動をする人が「心の豊かな人」なのです。

この芸術館が少しでもお役に立てば、幸いです。

さあ、始めましょう、長野市芸術館!

久石譲

PROGRAM NOTE

久石譲:「TRI-AD」 for Large Orchestra

作曲にあたって、最初に決めたことは3つです。まず祝典序曲のような明るく元気な曲であること、2つめはトランペットなどの金管楽器でファンファーレ的な要素を盛り込むこと。これは祝祭感を出す意味では1つめと共通することでもあります。3つめは6~7分くらいの尺におさめたいと考えました。

そして作曲に取りかかったのですがやはり旨くいきません。コンセプトが曖昧だったからです。明るく元気と言ったって漠然としているし、金管をフィーチャーするとしてもどういうことをするのかが問題です。ましてや曲の長さは素材の性格によって変わります。

そんなときに思いついたのが3和音を使うことでした。つまりドミソに象徴されるようなシンプルな和音です。それを複合的に使用すると結果的に不協和音になったりするのですが、どこか明るい響きは失われない。ファンファーレ的な扱いも3和音なら問題ない。書き出すと思ったより順調に曲が形になっていきました。そこで総てのコンセプトを3和音に置きました。それを統一する要素の核にしたのです。

3月末からの中国ツアーの前にピアノスケッチを作り、帰ってきてから約2週間で3管編成にオーケストレーションしました。

「TRI-AD」とは3和音の意味です。曲は11分くらいの規模になりましたが、明るく元気です。演奏は難しいのですが、読響の演奏力は本当にすばらしい。このところ共演する機会が多いのですが、いつも感動します。もしかしたら一番楽しみにしているのは僕かもしれない。もちろん長野の皆さんに、楽しんでもらえることを心から願っています。

久石譲

アルヴォ・ペルト:交響曲第3番

作曲者や曲のご紹介をする前にお伝えすべきは「なぜグランドオープニング・コンサートで、アルヴォ・ペルトなのか」ということだろう。長野市芸術館の記念すべき1年目となる年間プログラムを俯瞰してみるとおわかりいただけるが、このペルトなる作曲家の音楽はこれ以降も演奏される。これこそが実は久石譲芸術監督の”イチ推し”作曲家であり、欧米各地のオーケストラや合唱団などが積極的にコンサートで取り上げている音楽でもある。しかし日本ではまだまだペルトの作品を演奏しているコンサートが少ない。久石芸術監督には「長野を世界標準へ」という思いもあるだろう。本日のコンサートでペルトの名前を初めて知ったという方も、彼の音楽を初めて聴いたという方もいらっしゃると思うが、その”新しい発見”を楽しんでいただければ幸いである。

アルヴォ・ペルトは1935年、バルト海をはさんで対岸にフィンランドを臨むエストニアに生まれた。しかし第二次世界大戦が勃発すると(一時期はナチス政権のドイツ統治下になるものの)ソヴィエト連邦に占領され、その統治は1991年に共和国として独立するまで続く。ペルトもエストニアの首都であるタリンの音楽院で学ぶが、作曲家としての初期はショスタコーヴィチやバルトークらの音楽に影響を受けつつ、徐々に12音技法やセリエル(音列)・ミュージックといった前衛音楽手法に手を染めていった。それは1950年代~60年代のソ連における、ひとつの楽派を形成していたのである。

しかし彼はそれを突き詰めていくうちい袋小路にはまり、1960年代末には自身の作風や作曲家としての存在理由について再考することになる。ほぼ作品を発表しない沈黙の期間は1968年から1976年まで8年に及んだが、その間にグレゴリオ聖歌や中世・ルネサンス時代の教会音楽などを徹底的に再検証。その甲斐もあって、1970年代後半には主にキリスト教の典礼音楽などをベースにした新しい作風を確立したのである(彼独自の技法には「ティンティナブリ(鈴鳴り・鐘鳴り)」と呼ばれるものがある)。

1980年に国を後にして、オーストリアのウィーン、そしてドイツのベルリンへ移住するとペルトの存在に光が当てられ、「現代における癒やしの音楽」というある種の誤解も招きながら、彼の知名度は徐々に高まっていった。先鋭的なジャズやクラシック音楽を紹介するECMレーベルから『アルボス』『タブラ・ラサ』という作品集(CD)がリリースされたのも、まさにこの頃。人気ミュージシャンのギドン・クレーメルやキース・ジャレットらが演奏に参加していたこともあって、日本でもペルトの名前が注目されるようになったのだ。

1971年に作られた交響曲第3番は、前衛的手法を疑問視し、新しい自分探しへの模索へ入っていった「沈黙の期間」における数少ない(ほぼ唯一と言ってもよい)作品である。しかしすでに抒情性にあふれた教会音楽的な作風で書かれているため、彼は早くから新しい方向性を発見していたに違いない。オーケストラによって演奏される交響曲ではあるが、その背景には人間の声による「歌」がとうとうと流れており、全編が祈りの連続でもある。初演の指揮は日本でも馴染みのある存在であり、やはりエストニア出身でありながらもアメリカへと出国したネーメ・ヤルヴィが担当。現在は2人の息子(NHK交響楽団の首席指揮者を務めるパーヴォ・ヤルヴィ、欧米のオーケストラで活躍するクリスティアン・ヤルヴィ)もこの曲をレパートリーに入れ、3人それぞれがCD録音も行っている。

曲は3つの楽章で構成されており、全曲は休みなく一気に演奏される。第1楽章はオーボエによる聖歌風の旋律で幕を開け、ミサなどの儀式で先導を務める歌唱の役割を果たしている。その後に金管楽器が演奏する聖歌風の旋律、木管楽器による運動的な音のつながりなどを素材として、この楽章を劇的に展開していく。

第2楽章は冒頭で悲哀をまとったような聖歌風の旋律が演奏され、やはり中ほどでは音楽に緊張感が増し、叫ぶような部分もあらわれる。静謐な雰囲気の音楽を経て、楽章のおしまいには和太鼓を連想させる力強い連打が刻まれる。

第3楽章は前2楽章より希望への兆しを感じさせる旋律で始まり、やはり中ほどでは力強い音楽が展開されるものの、日本の子守歌にも似た聖歌風の旋律(第1楽章冒頭の旋律と酷似!)が演奏されながら音楽は収束。断固たる意思を表明するような音楽で曲を閉じる。

チャイコフスキー:交響曲第5番 ホ短調 作品64

今日では世界中で人気の高いロシア音楽だが、国際的に人気や知名度の高い作曲家を輩出したのは、ドイツやフランスなどと比べればかなり遅い。たとえばJ.S.バッハが活躍した18世紀前半、モーツァルトが活躍した18世紀後半、さらには19世紀を迎えてベートーヴェンが革新的な作品を発表していた古典派からロマン派音楽への移行期、ロシアには(アリャビエフやボルトニャンスキーといった作曲家たちに、時々スポットライトは当たるものの)同じレヴェルで語れる作曲家がいない。そして、作曲に関する基礎的な知識を学ぶための教育機関も、実は1862年に創設された首都サンクトペテルブルグの音楽院を待たなくてはいけないのだ。

その音楽院へと早々に入学した一人が、当時は法務省に勤務していた22歳のピョートル・チャイコフスキー(1840~1893)だった。彼はドイツ音楽の伝統的な形式を継承するアントン・ルビンシテインに師事して作品を書きためていくが、一方で敵対していたバラキレフ・グループ(後にロシア国外で「ロシア五人組」と呼ばれる集団)とも交流し、民謡や民族舞曲などを素材とする作風にも興味を抱く。結果としてチャイコフスキーは折衷的な作風を模索して独自の路線を行く存在となり(そのため双方からの批判を受けることもあった)、誰にもない個性と現代まで続く人気を得たと言ってよいだろう。

チャイコフスキーの生涯が紆余曲折であり、作曲家生活においてもプライベートにおいても激動の連続だったことは彼の伝記などを読んでいただければわかる。しかし、そうした中で作品への評価は高まっていき、ロシア国外でも彼の知名度はアップ。要望に応えて渡航し、指揮者として自作を披露する機会も増えていった(ちなみに有名なニューヨークのカーネギーホールが1891年にオープンした際、こけら落としの公演にも招かれて「戴冠式行進曲」を披露している)。交響曲第5番はこうした順調期の産物であり、曰く「(絶対服従の)運命のモティーフ」と呼ばれる旋律を駆使して構成された、まさにチャイコフスキー流の交響曲である。

作曲は1888年の5月から8月にかけて(チャイコフスキーは48歳)。同年1月から3月まではヨーロッパ各地の6都市へ赴いて演奏旅行を行い、自作も含めたプログラムを指揮している。ブラームスやドヴォルザーク、マーラー、フォーレやまだ若かったリヒャルト・シュトラウスなど多くの音楽人と交流したこの演奏旅行は弱気だったチャイコフスキーに自信を与えたが、帰国後に手がけた交響曲第5番はそうした勢いもプラスに働いた作品かもしれない。文通による交流が12年も続いていたナジェージダ・フォン・メック夫人には「ようやく交響曲に向かうためのインスピレーションが湧いてきた」と書き送っている。初演は1888年11月17日(ロシアの旧暦では11月5日)、チャイコフスキー自身の指揮によるサンクトペテルブルグ・フィルハーモニー協会のオーケストラによって行われた。

全4楽章構成であり、曲全体が「運命のモティーフ」に支配されつつ、抑圧から解放されるストーリーを描いているようでもある。その「運命のモティーフ」は第1楽章の冒頭で2本のクラリネットが演奏するので、この曲を初めて聴く方にとってもわかりやすいはずだ。しかし作曲者自身が「このように聴いて欲しい」という明確なプログラムノートを残しているわけではないので、最終的な判断は聴き手それぞれの想像力に委ねられるだろう。そうしたストーリーを考えず、純粋に「循環形式」(ひとつのモティーフが多彩に変容していきながら全曲を構成する作曲手法)を活用した交響曲として楽しむという姿勢も、もちろん正解である。

第1楽章(ホ短調、序奏付きのソナタ形式)は、その「運命のモティーフ」で幕を開け、重苦しい気分の序奏が終わると、クラリネットとファゴットによって第1主題が演奏される。ヴァイオリンによって演奏される山型の主題を経て、やはりヴァイオリンが憧れの気分を歌うように演奏するのが第2主題(ニ長調)。その後はこうした主題を軸として音楽が展開されていく。

第2楽章(ニ長調、複合三部形式)は、ホルン・ソロによる神々しい主題が全体の柱となり、オーボエが演奏する第2の主題やクラリネットが演奏する不安げな主題が加わる。そうした中、2度にわたって「運命のモティーフ」が威圧的に鳴り響く。

第3楽章(イ長調、三部形式)は、バレエ音楽に転用されても不思議はないほど美しいワルツ。優雅な主部とせわしない中間部がコントラバスを生み出し、おしまいには「運命のモティーフ」がそっと顔を出す。

第4楽章(ホ短調の序奏~ホ長調の主部:ロンド・ソナタ形式)は、まず「運命のモティーフ」が勝利への行進曲となって演奏され、少しするとなだれ込むようにして嵐のような主部の第1主題へ。第2主題は木管楽器群が演奏する民族音楽風の旋律。そうした中で金管楽器群が「運命のモティーフ」を挟み込んでくる。こうして展開していく音楽は、突然の全休止によって一度ぱたりと止まるが、その後に演奏されるコーダ(終結部)では「運命のモティーフ」が高らかに鳴り響き、まさに勝利の行進へ。最後は第1楽章の第1主題が輝かしいファンファーレとなって力強く演奏され、全曲を閉じる。

[ペルト、チャイコフスキー/オヤマダアツシ(音楽ライター)]

(久石譲コメント、楽曲解説 ~コンサート・パンフレットより)

長野市芸術館の開館にむけて、様々な雑誌インタビューも事前に掲載されてきました。その中からパンフレット内容を補足する意味も含めて、久石譲の言葉や思いを紹介します。

「オープニングですから、やはり希望があった方がいい。そこでチャイコフスキーの交響曲第5番をメインに選びました。この作品は、いわゆる”闘争から勝利へ””苦悩から歓喜へ”という明快な構造をもっています。それはベートーヴェンの『運命』や『第九』に通じるもの。しかも10数年前、僕がオーケストラで交響曲の全曲を指揮した最初の作品ですので、新たなスタートにも相応しいと考えました。それと自分は現代の作曲家ですから、いま活躍している作曲家の作品をきちんと演奏したい。そこで選んだのがアルヴォ・ペルトの交響曲第3番です。また、自分が書く『祝典序曲』については、いま(3月中旬)スケッチ段階ですが、(本領である)ミニマル・ミュージックをベースにしながら、世界中のオーケストラが演奏できる、3管編成で7~8分の曲にしたいと思っています」

「そうしないと日本の作曲家なんて育たないですよ。”現代音楽”の特殊閉鎖社会だけでやっていたら、それで終わり。僕は『ベートーヴェンと並ぶことの苦しさを知るべきだ』と言いたい。名曲というのは、長い時間ふるいにかけられた末に生き残っている音楽です。その曲と自作が並ぶのは、なかなかキツい。でもそうした体験をしていかないとガラパゴス状態になってしまいます。僕は、チャイコフスキーやベートーヴェンと一緒に現代曲に接してもらうことが重要だと考えていますし、できる限り実践していきます」

(Blog. 「NCAC Magazine Vol.1」(長野市芸術館) 久石譲インタビュー内容 より抜粋)

「音楽や芸術を日常化し、そうしたものを楽しむ人や心を育てていきたいですね。その精神を象徴する長野市芸術館のモットーともいうべき『アートメント』という造語には『アートとエンターテインメント』でなく、『アートをエンターテインメントとして楽しむ』という意味が込められています。コンサートでもベートーヴェンのようなクラシックとアルヴォ・ペルトのような現代の作品を並べ、21世紀の今を体験していただきたいですし、自分もまた一人の作曲家として同じ時代の音楽をもっと知って欲しい、楽しんで欲しいという気持ちが強いのです」

(Blog. 「ぶらあぼ 2016年5月号」 久石譲 長野市芸術館芸術監督 インタビュー内容 より抜粋)

「ふと、気づいたことがあるんです。自分が、全部ひとつにつなげることができるのは、このホールでこそだ、と。指揮をする。プログラムを作れる。さらに、エンターテインメントの音楽をやる立場からすれば、一番重要なのは観客です。ホールではダイレクトに観客に向き合うことができる。」

「歌舞伎でも新作があったり、スーパー歌舞伎があったりと、トライしている。クラシックもやらなくてはいけない。でも、現代音楽祭と称したもので、現代のものをやってます、と処理されてしまう。この現状は絶対に間違っている。そう思っているんです。そうじゃなくて、ブラームスとかベートーヴェンをメインに据えてでも、どこかに必ずこんにちの音楽を入れこむ、それが今自分の指揮者活動でのスタイルです。現代曲を聴きに来ているわけではないお客さんに、新しい体験をどんどんさせる、してもらう。そのコンセプトは東京でも全国のコンサートも変わりません。そうした意味の実践の場として、長野が一番いいんじゃないかと考えるようになったのです。」

(Blog. 「音楽の友 2016年5月号」 久石譲 長野市芸術館芸術監督 インタビュー内容 より抜粋)

「日本では『お客さんが入らない』と敬遠してしまいますが、それは逆だと思います。誰も『現代の音楽』を届けないから認知されないんです。聴いた方からは『こんな曲があったんだ!』と、とてもいい反応をいただいていますから」

「僕がスポーツ観戦をするのは、選手たちの素晴らしい技や人間の可能性に感動するからです。音楽も同じで、楽器を奏でるとそこに世界が生まれ、『人はこれだけの可能性を秘めている』と感動できるんです。ですから目の前に生まれる”世界”を是非、体感して下さい。感動は心に豊かさを生み、その一日が素敵に思えるはずです。一度足を運んでいいただけると嬉しいですね」

(Blog. 「週刊文春 2016年4月28日号」 久石譲 長野市芸術館 インタビュー内容 より抜粋)

「僕は作曲家なので、長野市芸術館の芸術監督の話をいただくまでは、作曲や指揮活動以外のことには消極的でした。でも、社会還元も重要なことだと考え、引き受けました。芸術監督といっても、年間プログラムの作成など、細かい仕事も多いのですが、大きな目標が見えたんです。それは、長野市で日常的にいろいろな音楽を聴けるようにしていくこと。しかも、そこで演奏される内容は、決して長野限定ではなくて、世界中のどこに出しても恥ずかしくないものを提供すること。何年か先には、長野市民の皆さんにとって音楽が日常になっていて、このホールに足しげく通っていただける、それが理想であり、一番大事なことだと思っています。ホールで音楽を聴くことに対して、敷居が高いというイメージを持っている方もいるかもしれませんが、そこをできるだけ日常と繋げていく。市民の皆さんにも、演奏家にも、音楽を通してどんどん新しい体験をしてもらう。そういうことをきちんと取り組みたいと思います。毎年夏に開催する音楽フェスティバル「アートメントNAGANO」や、僕が長野市芸術館で立ち上げる室内オーケストラ「ナガノ・チェンバー・オーケストラ(NCO)」も、その構想の中に位置付け、世界を目指して継続してきたいと考えています。」

「その通りだと思います。僕は高校生までまともなオーケストラは聴いたことがなかったんです。長野市のホールで本格的なオーケストラを聴いたのは、高校一年だったと思います。その時すごく衝撃を受けました。すばらしいと思いました。同時に、もっと早い時にそういう経験をしていたらよかったな、とも思いました。これから、長野市芸術館で、絶えず一流の音楽を演奏していき、それを見てくれた小学生や中学生が「かっこいいな」「すごいな、自分もやりたいな」と思ってくれたら一番うれしいですよね。そういう場所になることを願っています。」

(Blog. 「Nagano ARTOlé -長野市芸術館開館記念BOOK-」 久石譲 インタビュー内容 より抜粋)

さて、ここからは個人的所感を書こうと思いますが、ここまでで結構なボリュームになってしまいましたし、全貌はわかっていただけるかとも思います。

いくつかを補足程度になります。

久石譲が書き下ろした新曲「TRI-AD」は、「トライ・アド」と読みます。またこの作品に関して感想を言えるほど消化できていません。華やかでありながら賑やかしくもあり、緩急豊かにめまぐるしく展開していく作品でした。久石譲本人による上記楽曲解説が当然ながら一番参考になると思います。直近のオリジナル作品傾向も含めて、いつかまたゆっくり腰を据えて考察できたらと思っています。

映画「風立ちぬ」(2013)から親交を深めてきた読響とだけあって、オープニングから、チャイコフスキーの渾身のクライマックスまで圧巻でした。初々しい生まれたてのよく響くホールと相まって、怒涛のごとく響きわたる管弦楽と、終演後のブラボー!と拍手喝采。この揺れるほどの演者と観客が創り出す音こそが、新しいホールの歓喜の産声のような気がして、とても感慨深いものがありました。

長野市芸術館ホールの開演ベルも久石譲が作ったものです。実はこれ、公演終了後に長野市芸術館公式Facebookにて知ったため、まったく気にも留めておらず、覚えてもおらず。これから長野市芸術館での公演に足を運ばれる人はぜひ耳を傾けてみてください。

本公演は、読売日本交響楽団ということもあって日本テレビ系「読響シンフォニックライブ」での放送が決定しています。正面はもちろん2階席からの両サイド、ステージから指揮者や客席をとらえるもの、複数のカメラがこのこけら落とし公演を完全収録しています。もちろんステージ上には集音用マイクも数多く設置されていました。放送予定は8月とのこと。どの作品が放送プログラムとなるのかもふくめて興味は尽きません。

PS.

開演前のTVインタビューも受けてしまいましたが、地元ではないため放送に使われたのかどうかはわかりません。きっとボツでしょう。公演終了後の様子が長野市芸術館公式Facebookにて写真1枚公開されています。実は小さく写り込んでいます。そういった点でも8月放送予定の「読響シンフォニックライブ」は、個人的にはまた別の楽しみがあったりもしています。最前列で聴くことができた私は、暗がりに聴いている姿か拍手している姿がキャッチされるのでしょうか!? そのときにはまた勝手にご報告する、かもしれません。

長野市芸術館および「アートメントNAGANO2016」に関連するTOPIC

- Info. 2016夏 「アートメントNAGANO 2016」 久石譲関連&チケット情報 続報!!

- Info. 2016-2018 「久石譲 ナガノ・チェンバー・オーケストラ」 全7回定期演奏会 ラインナップ発表

- Info. 2016/04/30 「ナガノ・チェンバー・オーケストラ(NCO)」メンバー発表

一部スケジュール変更されています。上記ページは修正していますが、詳しくは公式HP・Facebookをご参照ください。

公式サイト:長野市芸術館HP/長野市芸術館公式Facebook