Posted on 2017/01/07

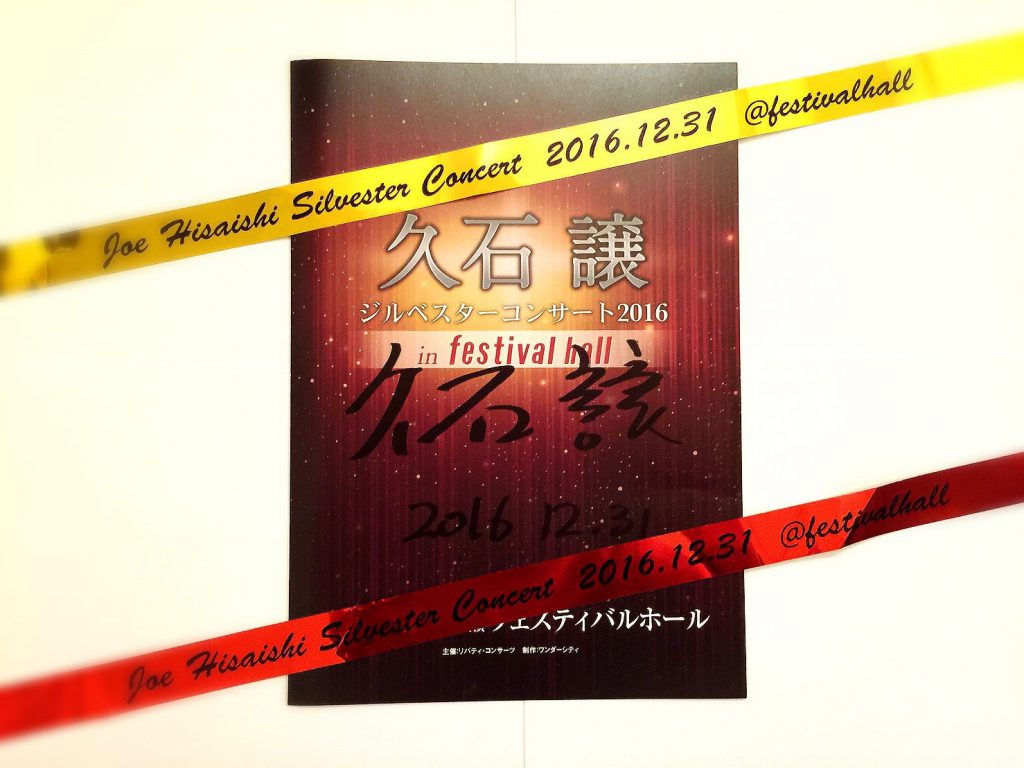

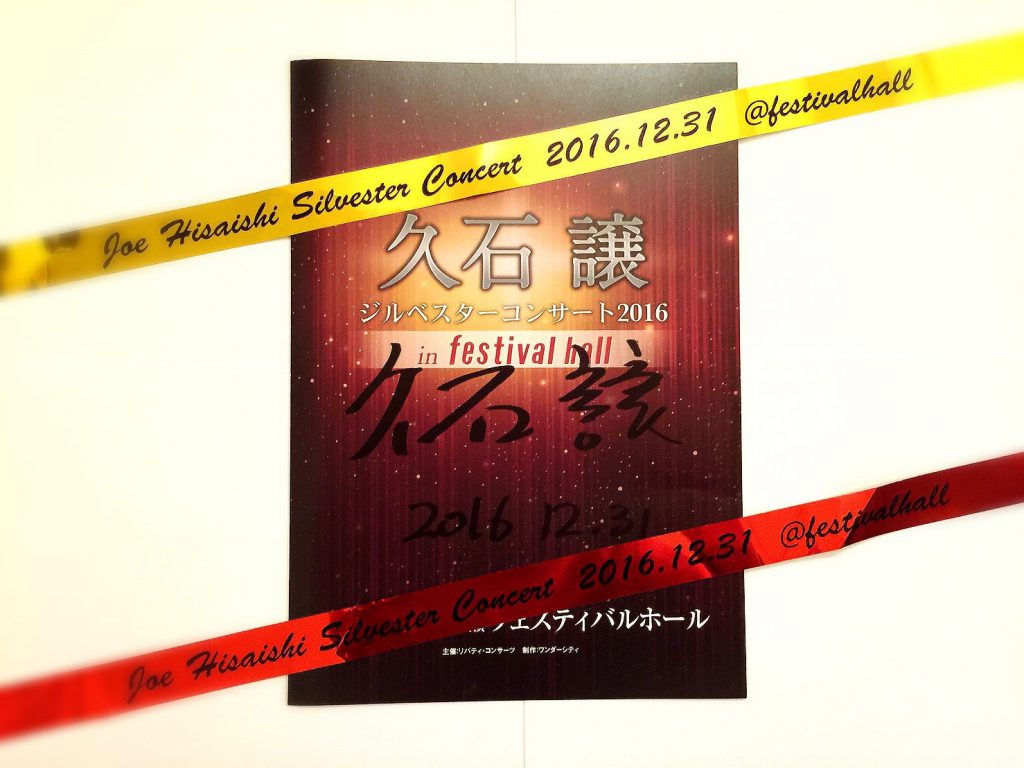

毎年恒例の久石譲ジルベスターコンサート。2014年から3年連続、2016年も大晦日に開催されました。1年間の総決算であり、久石譲自身もこのジルベスターコンサートには特別な思い入れがあると思います。その年の書き下ろし作品やコンサート演目からの集大成、往年の名曲も盛りこまれ、さらには来年以降の方向性ものぞかせるような、とびきりスペシャルなコンサート、それが「久石譲ジルベスターコンサート」です。

まずは演奏プログラム・アンコールのセットリストから。

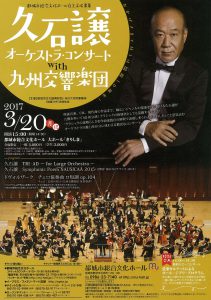

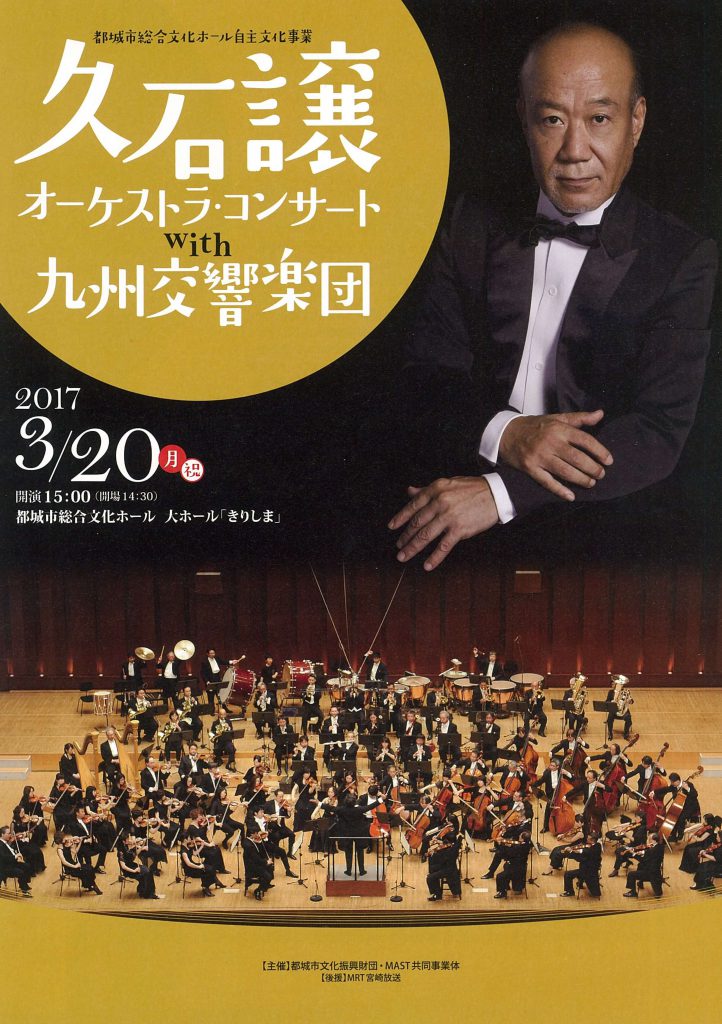

久石譲 ジルベスターコンサート 2016 in festival hall

[公演期間]

2016/12/31

[公演回数]

1公演

大阪・フェスティバルホール

[編成]

指揮・ピアノ:久石譲

管弦楽:関西フィルハーモニー管弦楽団

ソプラノ:安井陽子

[曲目]

TRI-AD for Large Orchestra

Deep Ocean *世界初演

1.the deep ocean

2.mystic zone

3.radiation

4.evolution

5.accession

6.the deep ocean again

7.innumerable stars in the ocean

—-intermission—-

~Hope~

View of Silence

Two of Us

Asian Dream Song

Symphonic Suite PRINCESS MONONOKE

—-encore—-

Dream More

My Neighbor TOTORO

例年にも増してスペシャルなプログラムですね。なかなかこれだけの過去(名曲)、現在(2016年発表)、未来(世界初演)が一堂に会することは、近年の久石譲コンサートでも稀です。1年間の締めくくりにふさわしい、出し惜しみなしの、サービス満点スペシャル・コンサート。

さて、個人的な感想やレビューはあとまわし、当日会場で配られたコンサート・パンフレットから、本公演を紐解いていきます。

一口コメント ~大阪ジルベスターコンサートに寄せる~

2016年の大晦日になりました。その大晦日に行われるコンサートをジルベスターコンサートといいます。これはドイツ語で大晦日(SILVESTER = 聖ジルベスターの日)から由来したとウィキペディアに載っています。どうりで英語の辞書を引いても出てこないわけです。

暮れは大阪で!もう僕の体内時計にはセットされています。

さあ1年を締めくくるコンサート、張り切っていきましょう、開演です。

が、そのまえに簡単な解説を。

一口コメント

前半はミニマル・ミュージック(僕のライフワークです)をベースにした祝典序曲と映像作品で、後半は最近あまり演奏していなかった曲を含めてメロディー中心の楽曲を選びました。

また弾き振り(ピアノを弾きながら指揮もする)に初挑戦します。そのためこのコーナーはすべて新しくオーケストレーションし直しました。

あれ、今までもピアノと指揮を同時に行っていたではないか?という声が聞こえますが、いや違うのですよ!今までは指揮をしている合間にピアノを弾いていたのです(笑)。その違いをぜひご覧ください。

二口コメント

その弾き振りの「HOPE」というコーナータイトルは長野パラリンピックのときに作った応援アルバムのタイトルからとりました。折しもフィギュアスケートの羽生結弦さんが今年の演目で採用している楽曲が2曲含まれます、お楽しみに。

三口コメント

「Deep Ocean」は今夏NHKでオンエアーされたドキュメンタリー番組のために書いた曲を今回のジルベスターのためにコンサート楽曲として加筆、再構成しました(リハーサルの10日前に完成、相変わらず遅い)。ですから世界初演です。7つの小品からできており、ミニマル特有の長尺でもないので聴きやすいと思いますし、ピアノ2台を使った新しい響きは僕自身ホールで聴いてみたかったのです。でも真冬になぜ深海?寒そうなどといってはいけない、あと半年で夏がきます。

かんたんなコメントのはずが長くなってきました。以下はCDまたは初演のときの解説などの抜粋を載せますが、そのまえに一口ではなく一言、関西フィルハーモニーの皆さん、ソプラノの安井陽子さん(今夏W.D.O.ツアーでも共演)と演奏するのがとても楽しみです。会場の皆さまにも楽しんでいただけたら幸いです。

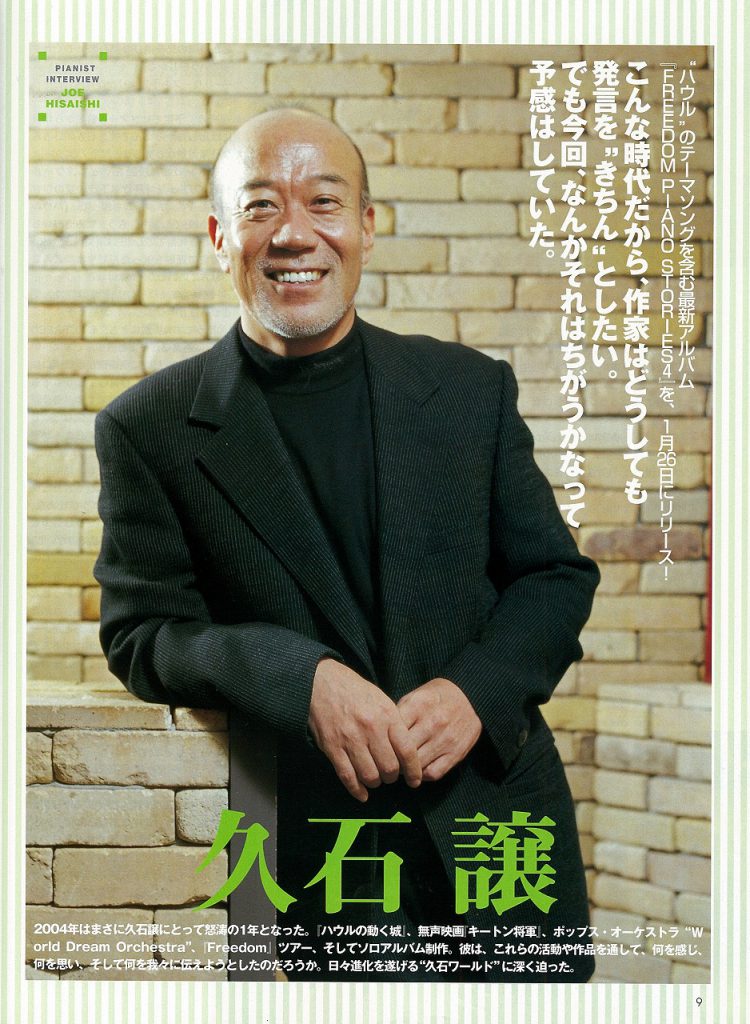

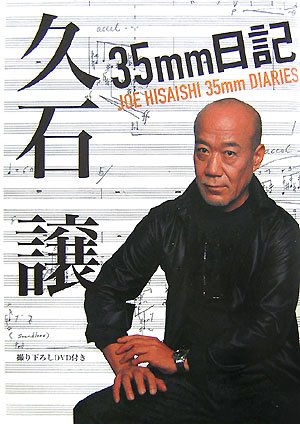

久石譲

Program Note

「TRI-AD」 for Large Orchestra

タイトルの「TRI-AD(トライ・アド)」のとおり「三和音」をコンセプトに書かれた、シンプルで立体感あるミニマル作品。祝典序曲のような明るく華やかな曲調と、冒頭のファンファーレが、これからはじまる「何か」をそこはかとなく期待させてくれる。2016年5月8日、久石が芸術監督を務める長野市芸術館のグランドオープニング・コンサートにおいて世界初演された。

Deep Ocean *世界初演

2016年夏に放送されたNHKスペシャル『ディープ・オーシャン』のために書きおろした曲。2013年の「ダイオウイカ」に次ぐ新・深海シリーズ。

~HOPE~

View of Silence

1989年のアルバム「PRETENDER」に収録され、その美しいメロディーから、根強い人気を誇る名曲として知られている。

*ベスト盤「THE BEST COLLECTION」収録

Two of Us

1991年の大林宣彦監督作品『ふたり』より。思わず口ずさみたくなるような甘く切なく、どこか懐かしいメロディーは、聴く人の心に強い印象を与えてくれる。

*アルバム「My Lost City」(ピアノ&ストリングス版)、「WORKS・I」(オーケストラ版)収録

Asian Dream Song

1998年、長野パラリンピック冬季競技大会のテーマソングとして作曲された。「世界の中の日本」をイメージしてつくられ、アジアの風土を想起させる荘厳なメロディーと、日本の情緒的な音階の中に力強さが感じられる曲。

*「PIANO STORIES II」(ピアノ&ストリングス版)、「WORKS II」(オーケストラ版)収録

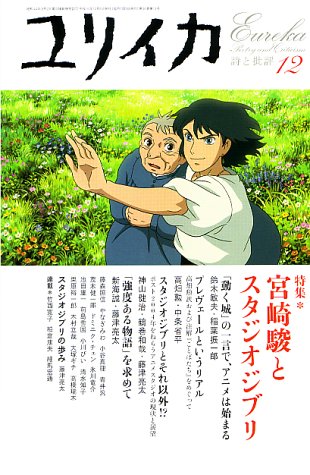

Symphonic Suite PRINCESS MONONOKE

1997年公開、宮崎駿監督作『もののけ姫』より。アシタカが登場するシーンのメインテーマ「アシタカせっ記」からはじまり、タタリ神と死闘を繰り広げる「TA・TA・RI・GAMI」に加え、「旅立ち」「コダマ達」「シシ神の森」「もののけ姫」「レクイエム」、そしてラストは久石のピアノ・ソロが登場する「アシタカとサン」と、いずれも物語の印象的なシーンを彩るモティーフにより壮大な物語が紡がれる。

今回演奏される交響組曲は、宮崎監督作品の音楽を作品化するプロジェクトの第2弾として、「久石譲&ワールド・ドリーム・オーケストラ2016(W.D.O.2016)」で初演された作品。主題歌でおなじみの「もののけ姫」と、「アシタカとサン」はソプラノ・安井陽子によって歌われる。

(一口コメント/楽曲解説 ~「久石譲ジルベスターコンサート2016」 コンサート・パンフレットより)

コンサート・パフレットを開演前の客席で読みふけりながら、オケの皆さんの直前音出しを耳にしながら(これはなんの曲のどこだろう? ひとりクイズする感覚)、期待いっぱいに胸は高鳴っていきます。ここからは、感想・レビューを記していきます。

と、その前に、関西フィルハーモニーについて。「エンター・ザ・ミュージック」(毎週月曜日夜11時BSジャパン)に出演しています。クラシックから映画音楽、多彩なゲストや楽器とのコラボレーションと、趣向をこらした音楽番組です。つい先日は「ニューイヤースペシャル」特集、新年にふさわしい優雅なプログラムでした。「鍛冶屋のポルカ」では、鍛冶職人の鉄を打楽器として使い、見ていても楽しいユーモアな演出で、ぐっと音楽が身近になります。

次回(1月9日放送)は、「ピアノ協奏曲第3番/ラフマニノフ」特集です。ちょっとしたトークや楽曲解説もあるので、オーケストラや楽器のこと、クラシック音楽のことをわかりやすく学びたい、まさに私のような初心者でも楽しめる番組です。ぜひ興味のある人は、チェックしてみてください。

いつも観ているせいか勝手に親近感をもってしまい、そののびやかで勢いのある演奏、テレビで観るおなじみの皆さんに、客席から「毎週楽しいプログラムをありがとうございます!」と心のなかでお辞儀して強い拍手でお出迎え、いざ開演の時間です。

「TRI-AD」 for Large Orchestra

2016年に書きおろした作品のひとつです。「三和音」をコンセプトにしていますが、とても演奏難易度の高い曲だと思います。あらためて聴いてこの作品の末恐ろしさを感じました。ミニマル・ミュージックとしても大作ですし、祝典序曲のような華やかさと躍動感もすごいです。さらに今回、ひしひしと感じたのがうねりです。「音がまわる」立体音空間です。とりわけ、ラストの螺旋状に昇っていくような各セクションの音の織り重なりは圧巻です。ファンファーレ的な金管楽器に、弦楽器や木管楽器が高揚感をあおり、粒きれいに弾ける打楽器・パーカッション。オーケストラの音がステージから高くスパイラルアップして響き轟く立体的な音空間。これはぜひコンサートで生演奏を体感してほしい、臨場感を味わえる楽曲です。

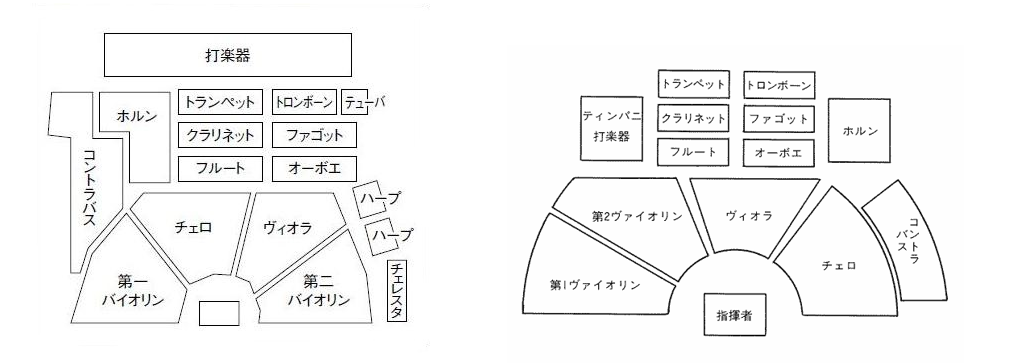

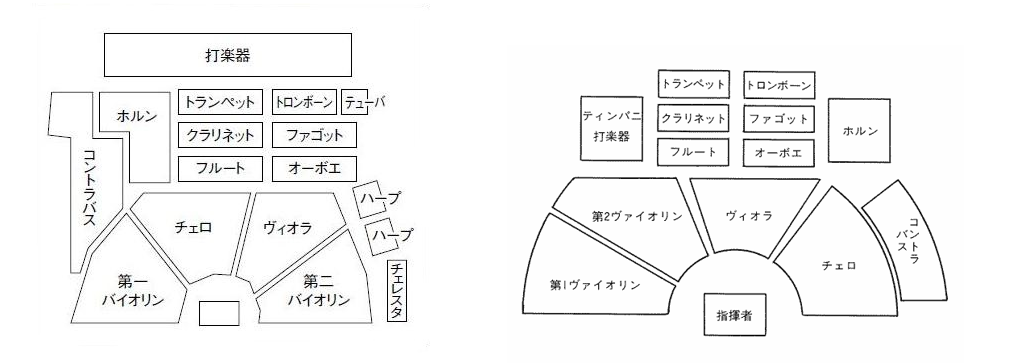

オーケストラも対向配置なので各セクションが輪郭シャープに、メリハリある前後左右の音交錯を体感できます。近年久石譲コンサートはそのほとんどが対向配置をとっています。ただ、それに輪をかけて、秘めたる潜在パワーをもった作品のような気がします。長野公演から半年以上経って、今回新しく感じたこと。これは久石譲の楽曲構成とオーケストレーションの強烈なマジックなのかもしれない、と。独特なうねりです。

左が「対向配置」、右が「通常配置」です。主に弦楽器(第1ヴァイオリン、第2ヴァイオリン、ヴィオラ、チェロ、コントラバス)の楽器配置が異なります。コントラバスの位置や、管楽器・打楽器の配置は、「対向配置」においても「通常配置」においても、作品意図によってバリエーションはさまざまです。

超浅い知識で補足します。久石譲の緻密なオーケストレーションは、第1ヴァイオリンと第2ヴァイオリンが違う旋律やリズムを奏でることが多いです。なので、隣あわせの「通常配置」よりも、対称に位置する「対向配置」のほうが、それぞれのパートがくっきりシャープに、空間的にも立体的響きになる。かつ、管弦打楽器配置を活かした絶妙なパート構成やオーケストレーションの進化。そんな感じじゃないかなあ、わかりませんよ、でも弓の動きを見てると違います(超素人 笑)。

なんて、えらそうなことを書いていますが、ここ数年ではじめて知ったことです。せっかくの久石譲コンサート、最大限に満喫したいですよね!もっともっと教えてもらいたいこともたくさん、もっともっと学んで分かち合いたいこともたくさん、そんな心境です。余談でした。

Deep Ocean *世界初演

本公演のサプライズ的演目でした。まさかこの作品が聴けるとは、しかも小編成オーケストラとピアノ2台という大掛かりなステージ配置変更をしての演奏です。「ミュージック・フューチャー vol.3」でも別新作をピアノ2台と室内アンサンブル編成で聴かせてくれたばかりです。ここは小ホールとは違い大ホール。ステージ前面ギリギリのところでセッティング、指揮者も奏者も前面中央に密集、少しでも微細な響きが客席奥や2、3階席まで届くようにと配慮されてのことかもしれません。

ミニマル・ミュージックの心地よいグルーヴ感と、神秘的な世界観。多彩な打楽器や管楽器の特殊奏法などで、目をとじて耳をすませたくなる深海の世界が広がっていました。かなり忘れたくない余韻で気になったので、録画していたTV番組を見返してみました。「ダイオウイカ」シリーズからではなく、「ディープオーシャン」として新しく書きおろした音楽は、ほぼ演奏されたんじゃないかなあ、と記憶をふりしぼっています。2017年夏には第2回以降のTV放送も予定されています。サウンドトラック発売も待ち遠しい作品です、いやホントしてくれないと困る作品です(強く)。

~HOPE~

View of Silence

Two of Us

Asian Dream Song

約30名の弦楽オーケストラと久石譲ピアノの共演にて。往年の名曲たちが極上の響きとなって観客を陶酔させてしまったプレミアム・プログラムです。あまりにも素晴らすぎて、語ることがありません。

「View of Silence」や「Asian Dream Song」は、『a Wish to the Moon -Joe Hisaishi & 9 cellos 2003 ETUDE&ENCORE TOUR-』での楽曲構成・ピアノパートをベースにしていると思いますが、9人のチェリストから約30人のストリングスへ、豊かな表現と奥ゆかしさで、たっぷりねかせた&たっぷり待ったぶん熟成の味わい。

「Two of Us」は、コンサートマスター(ヴァイオリン)&ソリスト(チェロ)&久石譲(ピアノ)を中心に、バックで弦楽が包みこむ贅沢なひととき。パンフレットにもCD紹介はされていましたが、どちらかというと楽曲構成・ピアノパートは、『Shoot The Violist ~ヴィオリストを撃て~』収録バージョンに近いと思います。そこに弦楽(ストリングス)が大きく包みこむイメージです。

久石譲初挑戦の弾き振り(ピアノを弾きながら指揮もする)。どの楽曲もピアノパートが多くほとんど弾きっぱなしです。ピアノ奏者として座ったままの状態で、オーケストラに目を配らせ、ときおり身振り手振りで指揮者の役割も果たす。なるほど納得です。

2016年は、フィギュアスケート羽生結弦選手が久石譲の楽曲を採用したことでも話題になりました。そんな羽生選手ファンもこのコンサートを楽しみに来られていたと思います。きっと大満足で久石譲の音楽に、羽生選手の残像に、胸いっぱいの余韻だったのではないでしょうか。

Symphonic Suite PRINCESS MONONOKE

W.D.O.2016コンサートツアーで日本各地と台湾を湧かせたばかりの「交響組曲 もののけ姫」です。ソプラノ・安井陽子さんはW.D.O.2016【Bプログラム】のほうで共演していました。この作品はなんといっても弦楽器も管楽器も打楽器・パーカッションも、重厚です。関西フィルの演奏もパワフルでエネルギッシュ、この作品にふさわしい大迫力でした。

楽曲詳細やレビューは「W.D.O.2016」にて書いていますのでそちらをご参照ください。

—–アンコール—–

Dream More

W.D.O.2015、W.D.O.2016でも演奏されている「サントリー プレミアムモルツ マスターズ・ドリーム」CM曲です。すっかり定着してきた感のある優美なメロディーで、今年一年に乾杯!そして大晦日のこの日新年にむけて乾杯!そんな久石譲のサービス心を感じる艷やかで華麗なシンフォニー。

(アルバム「The End of the World」収録)

My Neighbor TOTORO

「もう1曲やるよ」とジャスチャーで合図して、舞台袖から再び指揮台にあがった久石譲。永遠のメロディー、トトロです。楽しそうに演奏するオーケストラも、自然にからだを揺らしてしまう観客も、みんなで音楽を楽しんでいると感じる瞬間です。中間部の久石譲によるピアノ演奏もあって、幸せと名残惜しさをかみしめながらのクライマックス。鳴り響く最後の一音とバズーカークラッカーによる紙テープで盛大にフィナーレ!

(アルバム「メロディフォニー Melodyphony」収録)

舞いあがったテープと総立ちスタンディング・オベーションはほぼ同時の出来事でした。久石譲も、オーケストラも、観客も満面の笑みで、至福の会場は包まれました。その決定的瞬間は久石譲オフィシャルFacebookで写真におさめられています。

公式サイト:久石譲オフィシャルFacebook | ジルベスターコンサート2016

久石譲も何回袖から出てきたでしょうか。そのたびに楽団をねぎらい、奏者たちから讃えられ、そして観客の拍手とブラボーの波は大きくなる一方。やむことのない拍手喝采に、久石譲は手で”静かに”と合図して、一瞬で会場は沈黙、そのとき久石譲の生声で「よいお年を」という一言、また割れんばかりの大喝采、最高潮のまま観客総立ちでコンサートは終わりをつげました。

会場客席に舞ったテープを記念にもらうお客さんも多かったですね。もちろん私も大切に持ち帰りました。

久石譲コンサートに足を運ぶことの多い近年、新しい作品を聴くことを楽しみに、それらが大変強く印象に刻まれます。が、不覚にも!?今回は往年の名曲たちが心からよかった。久石譲にしか出せないピアノの音ってあるんですよね。あれはテクニックや技術とはちがうところ、魔法です。そんな久石譲の魔法は「View of Silence」「Two of Us」「Asian Dream Song」、もののけ姫より「アシタカとサン」、そしてアンコール「となりのトトロ」の中盤で光輝き、すっかり酔いしれてしまいました。やっぱりいい、いいものはいい、としか言いようがないんです。

久石譲のピアノの音色でよみがえってくるもの、こみあげてくるものが、あまりにも大きすぎて、ちょっとやられちゃいましたね、ノックアウトです。これからも少しでもいいので、久石譲のピアノを聴かせてほしいと心から願うばかりです。あの手から紡ぎだされる音は唯一無二、みんなが待ちのぞむ音の魔法です。今回初挑戦の弾き振り(ピアノを弾きながら座って指揮もする)も、いつもの弾き振り(指揮台とピアノを往来する)も、どちらも大歓迎です!

「サイコー!ブラボー!」──これだけでコンサート・レポートとしたいところです(笑)が、そんな弾け飛びそうな気持ちを、少しずつほぐしてほぐして、書きおわりました。いつも読んでいただきありがとうございます。

コンサートに行かれた方!行けなかった方!次こそはと誓った方!どしどしコメントやメッセージお待ちしています♪ 響きはじめの部屋 コンタクトフォーム または 下の”コメントを残す” からどうぞ♪

Related Page: