Posted on 2015/4/2

TBSトークバラエティ番組「オトナの!」

関東ローカル番組ですが、2014年2月5,12,19日と3週間にわたって、トークゲストで鈴木敏夫、久石譲、藤巻直哉が登場しました。そして、2014年12月20日に、番組のゲストトークを集めた書籍が発売されています。

「オトナの! 格言 いとうせいこう×ユースケ・サンタマリアPresents」

各界を代表する23人による、今を生きる僕たちのための最新格言集!!「オトナとは…」をテーマに、仕事・芸術・生き様・サブカルについて、生きる達人たちが贈る、他では聞けない話の数々。クスッと笑えて、きっと人生の参考になること必至!!

【掲載人】

鈴木敏夫/久石譲/藤巻直哉/道尾秀介/森田恭通/本田直之/岸博幸/猪子寿之/西野亮廣/中村佑介/会田誠/枡野浩一/筒井康隆/みうらじゅん/杉作J太郎/劒樹人/吉田豪/カンニング竹山/高須光聖/坂口恭平/園子温/蜷川実花/紀里谷和明

この書籍のなかから、久石譲たちの対談内容をご紹介します。

なにせ3週分、全トークが文字起こしされたのかは番組を観れなかったためわかりませんが、結構なボリュームと濃密内容でした。そこから久石譲や音楽にまつわるエピソードだけを抜粋してご紹介します。とってだしの秘話やこの番組だけの話というよりも、鈴木敏夫さんの著書やポッドキャスト「ジブリ汗まみれ」などでも語られてきた、珠玉の秘話たちです。

もちろん「そうだったのか!」と新発見するそのときの経緯やお話も登場します。トークというその場の空気感や勢いもあってか、より話し言葉でリアルに当時の場面が浮かんでくる内容です。メディアインタビューで語っていることも多いです。そこには活字にするかしこまった感がある、でもここにはもっとフランクな、まんまの状況や言葉が伝わってくる。

久石譲が語ったジブリのこと、監督たちのこと、指揮者としてのこと、など、さかのぼっても1-2年前の話ですので、わりと旬な久石譲を垣間見ることができます。ジブリと久石譲、その30年の歴史を総括するような、そのときどきの重要なマイルストーンを発見できる対談内容です。

天才たちとシゴトをする

鈴木敏夫 × 久石譲 × 藤巻直哉

ジブリが大好きで、僕はプロデューサーの鈴木敏夫さんに長年お話を聞いてみたかった。いや当然宮崎駿監督にも高畑勲監督にもものすごくお会いしたいですが、僕が鈴木敏夫さんにすごく惹かれたのは、実は鈴木敏夫さんは最初は徳間書店の『週刊アサヒ芸能』の記者だったという経歴です。そのころアニメは全然詳しくない門外漢だったのにアニメ雑誌『アニメージュ』を創刊するにあたって、初めてアニメの世界に触れることになり、そこで宮崎駿さんと高畑勲さんに出会い、やがて皆でスタジオジブリを設立し、いまや数々のヒット作を生んだ日本一のアニメプロデューサー、その彼の遍歴にビジネスマンとしてプロデューサーとしてさらにひとりの男として、ものすごく興味が湧いたのです。

ジブリ作品は日本テレビが製作会社のひとつですし、なかなかご出演が叶わなかったのですが、何度か交渉した挙句、憧れのスタジオジブリにおじゃまして、ご本人に熱く僕の想いを語ると、『かぐや姫の物語』の公開のタイミングで出演を快諾いただけました。鈴木さんがそのときおっしゃっていたのは、実は日テレだと逆になかなか話せない裏話があるとのこと。それは日テレの氏家元会長とジブリのエピソードです。「それがTBSで話せますか?」。僕は即答しました。「はい、ぜひお話しください!僕はそれが聞きたいのです」。

一緒に出演する方は、鈴木さんがお話ししやすい方で……とお伝えすると、藤巻直哉さんのお名前が最初に挙がりました。でもすぐに「いや、藤巻さんと一緒だと話しやすいけど『オトナの!』出演のインパクトがないな(笑)。考えます」と言われ、すぐさま、なんと作曲家の久石譲さんのご出演をご自身でブッキングしてくださったのでした。さらに収録場所は、なんと恵比寿の鈴木さんの隠れ家、通称”れんが屋”。まさに鈴木プロデューサーご本人にプロデュースしていただいた収録になったのでした。

(2013年11月29日恵比寿にて収録)

鈴木:最悪の出会いが運命を変えた

徳間書店の編集者として、アニメーション雑誌『アニメージュ』を担当。宮崎駿が『カリオストロの城』を作り始めたばかりのときに、紹介したいので話を聞きたいと取材に行ったら、口をきいてくれないんですよ。「どうせ、いろんな作品を並べて紹介するんだろう、子供相手に。そんな雑誌に協力できるか!」と言われ、頭にきました。でも、言われっぱなしで帰ったら僕の負け。そばにあった椅子を持ってきて、彼の横に座りました。それでも彼は知らん顔。ヒドイ男でしょう。その日は午前4時まで、ずっといましたね。その間、彼も僕にひとことも口をきかず。まあ、宮さん(宮崎駿)は一生懸命、作業に没頭しているから、「帰れ」とも言いませんでした。

そんなんだから、初めて口をきいてもらったときのことは、よく覚えています。『カリオストロの城』にカーチェイスのシーンがあって、そのことについて質問してくれました。「車が競っていて、後ろの車が前の車を追い抜くことを専門用語で何ていうんですか?」と。「捲り(まくり)といいます」と同行した編集者が答えたら、「捲りっていうんですか。あぁ…」とつぶやきながら、シナリオの台詞に入れたんです。それが3日目のコト。そこからは、いろんなことをしゃべりだして、なんとなく毎日、会いに行くようになって。僕も途中からはそこに仕事を持ち込んで、原稿を書いたりしていて、気がついたら映画完成までつきあって……今日に至るわけです。

当時、僕は彼を「デキルやつだな」と思いましたが、彼は僕に対する第一印象を「胡散臭いヤツだ」と感じていたそうですよ(笑)。

鈴木:プロとしての意地の張り合いが縁を結ぶ

高畑勲との出会いは、宮さんのすこしあと。彼が『じゃりン子チエ』の制作中に、取材に行きました。この人も、一番最初の台詞をよく覚えているんですが、僕に「どうせあなたは」と言ったんです。

「どうせあなたは、『じゃりン子チエ』の原作を読んで、ここが良かったので、それを根拠にして映画を作っている……って、こんなような答えが聞きたいんだろう?」と因縁をつけられました。これまた、頭にきましたね。でも、そうは言いつつ、映画制作について3時間もしゃべってくれた。

僕も機嫌が良くなって、この人とはうまくやれそうだなと思っていたら、彼が突然「これを原稿にまとめるんですか?まとめられないでしょう」と。僕も「これが商売ですから、まとめますよ!」とムキになって、もちろん原稿を書いた。

そんなところから、つきあいが始まりました。

鈴木:一流の本質を見抜く、一流の眼

『風の谷のナウシカ』の作曲者を決めるとき、当時はまだ新進気鋭だった頃の久石譲さんを最終的に推したのは高畑さん。「久石さんの作る曲がいいのもさることながら、あの人には音楽的素地に加えて教養がある。いろんな曲を知っていると、映画音楽として助かるんだ」と言ったプロの意見を、いまでもよく覚えています。

久石:一つひとつ、丁寧につくる

映画音楽を作曲する際、まず、実写は台本を、アニメーションは絵コンテを読みます。どんなものを作るのかとイメージしつつ、監督とディスカッションをしながら作っていく。

一作品でだいたい30~40曲、作曲します。どのシーンにどんな曲を挿れるのかを構想するのと同様に、実は、シーンをどう切り取るかもとても重要。いまは長い曲を作って、その中から切り貼りしてはめていくような選曲スタイルもありますが、それでは嫌なんです。

一つひとつ、丁寧に作業するので、時間がかかりますね。

シーンや感情に合わせるようなものは作りません。だって、走っているシーンにテンポの速い音楽をかけるなんで、アホでしょう。たまにはやりますけど(笑)。

男女が見つめ合っていて、十分、好き同士だとわかるのに、「好きだ」という台詞を言わせ、「二人は好き合っている」というナレーションをかぶせて、ロマンティックな曲を要求されることもあるのですが(笑)。

基本は、画面を上塗りしても仕方ないのだから、泣いているシーンに悲しい音楽は必要ないと思います。観ている人に感じてもらうためには、表現しているものと同じことをしないほうがいい。

悲しいシーンに、あえて明るい音楽をつけると切なくなる。よりリアルさを出すための技法をふまえたうえで、そこまで計算した映画のための音楽にしたいと考えながら制作しています。

鈴木:最高の作品は、運も味方につける

『ナウシカ』と『天空の城ラピュタ』で、宮崎×久石の名コンビが世間にも認知された。どちらも音楽担当をしていた高畑さんは、「だから自分が映画を制作するときには、久石さんに音楽を頼むことはできない」と話していたんです。ところが、突如『かぐや姫の物語』の音楽は、久石さんにお願いしたいと言い出した。

当初、『風立ちぬ』との同日公開を目論んでいた僕は、困ってしまった。その両作を久石さんがやるのはどうかと。

そこで宮さんがどう思うかと話しに行きました。「久石さんもかぐや姫の音楽をやりたがってるし、高畑さんもお願いしたいと言っている」と。そういうとき、宮さんはすこしキレ気味に、決まってこう言うんです。

「そんなことは、久石さんが決めればいいんだ!俺の知ったこっちゃない」

このときもそう話した途端に、「久石さんやっちゃうよな~。マズイよ、鈴木さん。久石さんを阻止してよ。『風立ちぬ』だけでいいよ!パクさん(高畑勲)は他の人がいっぱいいるじゃん」と言うんですよ。

結局、『かぐや姫』のほうの制作が遅れて、公開が4ヵ月延期されることになり、改めて久石さんにお願いしました。同日公開はできなかったけれど、作品として、これは本当に運が良かった。同日公開は僕の夢でした。その夢が破れてしまったので、後日宮さんと高畑さんに冗談をいったんです。

「もうひとつ、やりたいことがある。2人の葬式を、同じ日にしたい」

久石:監督・高畑勲

宮崎さんの作品は30年以上一緒にやって来ましたが、実は高畑さんとご一緒したのは『かぐや姫の物語』が初めて。高畑さんはどんな目上の人でも若い人でも同じように丁寧に接するし、どんな場合でもニコニコと対応する。でもジブリの他の人に聞いたら、宮崎さんだと何かあるとすぐカッとなって「何やってんだ、コラ!」って怒ってすぐ済むんだけど、高畑さんは「違いますよ、君は……」って始まるとそこから3時間真綿で首を締めるように懇々と言われるらしいんです。どっちが辛いって言われると高畑さんのほうが辛いって言う方もいます(笑)。

鈴木:やり直しさせても結果が良ければ信頼を得る

でも高畑さんは人が持っている能力を引き出す天才。名演出家なだけでなくまさに彼は名プロデューサーなんです。

アニメーターが描いた原画を見て、「これは違う、その理由は……」ときちんと説明する。それを受けて直した原画を見て、また注文を出す。これを何回も繰り返すうちに、そのアニメーターは上手になるんです。だから、たくさんのアニメーターからの信頼が厚い。

初めて高畑さんと久石さんが組んだ『かぐや姫の物語』でも、同じように音楽の直しの指示を幾度も入れていた。そして気がつかないうちに久石さんの創る音楽がどんどん高畑さんの表現したい世界に近づいて行くんです。

その裏で、「久石さんという人は、これだけの人じゃない。もっと出せるはずだ。このまま世に出したら、悔いが残るに違いない」、こんなふうに話していました。

藤巻:ジブリには曲者がいっぱい

僕は博報堂の社員として長年ジブリ映画の広告のお手伝いをさせていただいてきたんですが、この鈴木敏夫ってのはコミュニケーションに長けた本当に名プロデューサーなんです。だって宮崎駿さんや高畑勲さん、久石譲さんといった巨匠の方たちや、まわりにいらっしゃる日本テレビの故・氏家齊一郎会長、徳間書店の故・徳間康快社長などといった、まさに猛獣、5人の曲者をたやすく転がしちゃうんですよ。でもその鈴木さんが実は一番の曲者でして、この男の陰謀で、僕が『崖の上のポニョ』の主題歌を歌うことになったのです。

久石:信頼が傑作を生み出す

『崖の上のポニョ』の主題歌を、大橋のぞみちゃんが歌うのはいいとして、一緒に藤岡藤巻というオジサン2人が歌うという。「宮さんが気に入っているから、この人でいく」と、この鈴木敏夫さんに騙されたんです。「それなら、仕方がないですね」と返事をしたことを覚えています。なんだかなあ~……と思いました。レコーディングが始まっても、最後までつきあう気になれなかったほど。

ところが後日、記者会見で歌っているのを見たら、すごく良かった。ああいう、シンプルで童謡のようなメロディは、うまい歌手が歌ってもおかしいじゃないですか。じゃあ、誰が歌うのか?と考えても、ぴったりの人がいない。そう思うと、大橋のぞみちゃんとオジサンたちはまるで親子のようで、これが良かったんだと納得できました。

また、作曲後に少し不安があり、宮崎さんに聞いてもらう前に鈴木さんに聞いてほしいとお願いしたことがありました。鈴木さんの意見を求めましたが、「これは宮さんも感動する」、「これだと宮さんはどう思うかなあ」という発言ばかり。自分がどうかではなく、宮崎さんならどうかを考えるコメントを聞いて、鈴木さんは、最高のマネージャーで、最高のプロデューサーだと感心しました。

宮崎さんのような作家そのものという人たちは、思い込みが激しいもの。その意見を忍耐強く、その場では何も言わずに聞いている。受け止めたような顔をしておいて、裏工作に入る。また、困ったなぁという雰囲気を出しながら頼まれるので、みんな鈴木さんに協力してしまうんです。人の動かし方も天才的ですね。

鈴木:コトを運ぶには、動くことも動かないことも重要

まわりから、コミュニケーション能力に長けているという評価をもらうことがあります。かつて、『大菩薩峠』という小説がありました。主人公の最大の特徴は、刀を抜いてストンと落として、相手が来るまで待つ”音無しの構え”。たいがい相手は動くから、そこを斬ってしまう。この音無しの構えを身に付けようと努力してきたことが、参考になっているのかもしれませんね。

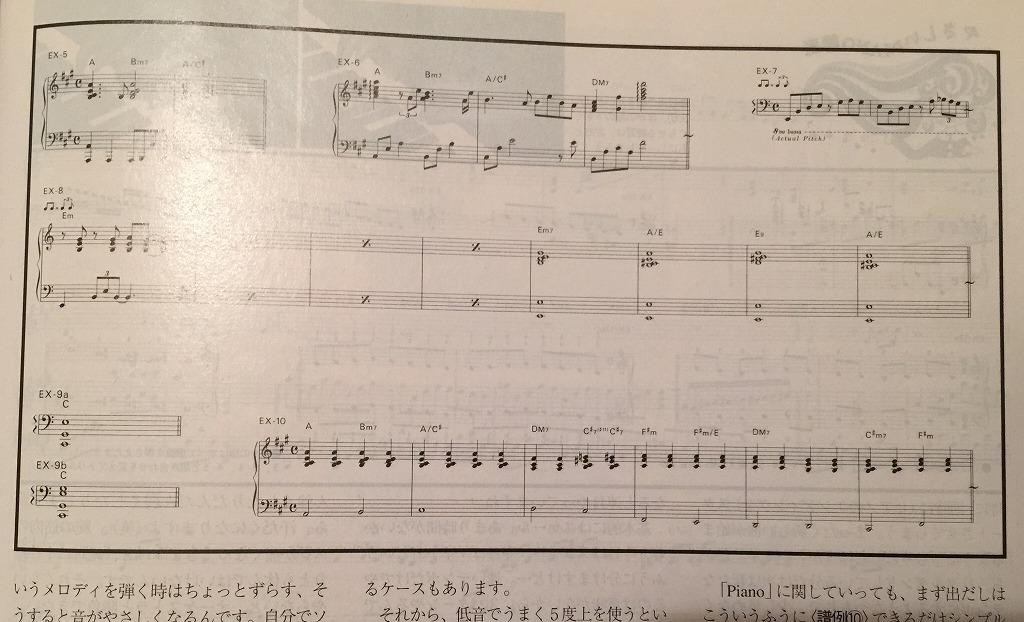

映画監督にはそういうところがあるものですが、一番大事なシーンに音楽を挿れずに画だけで見せたがる。『となりのトトロ』でサツキがトトロに出逢う雨のシーンがそうでした。子どもはトトロの存在を信じてくれるけど、大人まで巻き込むにはどうしようかと考えて、あのバス停のシーンが重要だと。それなのに宮さんは「画だけで」と言って。それを聞いた久石さんも「ハイ」と答える。

そこで、トトロの横で『火垂るの墓』を制作中の高畑さんに相談。音楽にも久石さんのことも詳しい彼は「あそこには音楽があったほうがいいですよ。ミニマル・ミュージックがいい。久石さんの一番得意なものができる」とアドバイスしてくれました。その高畑さんが言ったことは内緒にして久石さんに頼みに行きました。「でもここは宮崎さんはいらないって言ったけど、そんなことしてイイの?」と言う久石さんに、僕は言いました。「宮さんは、いいものができれば気が付かないから」。そして作曲してもらった。ジブリで完成した曲を聞く日、宮さんは「あっ、いい曲だ!」と喜び、あの幻想的なシーンが完成しました。僕は思うんですけど、久石さんはそんな綱渡りの状態のほうが、かえって名曲を生み出してくれるんです。

鈴木:亡き人がいたから作れた物語もある

日本テレビの会長だった氏家さんが、あるとき「高畑勲の作品が見たい」と言ってきました。高畑さんが映画を作ると大変だから、はじめのうちはうっちゃっておいた。そうしたら氏家さんが「高畑が映画を作らないのは、お前が原因だな」と詰め寄ってくるので、僕は正直に言いました。「もう嫌なんです。あの人と作品を作るということは、大袈裟ではなく、1日24時間つきあわなきゃいけない。しかもお金も時間もかかる」と。

すると氏家さんは「俺は高畑勲に惚れている。70いくつになるまで、俺はこうやろうと思ってやったことはひとつもない。その男の寂しさがわかるか?」と言われたんです。「そんな、いろいろやっているじゃないですか」と驚きながら反論する僕を、「ばかやろう!読売グループはすべて正力松太郎さんが作ったもので、俺はそれを受け継いでやっているだけだ。俺だって、死ぬ前にひとつ何かやりたい。俺の死に土産に、高畑の作品を作ってくれ」と諭すんです。

その話を高畑さんにしましたが、なかなか決めてくれない。かぐや姫が題材に決まってから8年というだけで、本当は制作に14年かかりました。「高畑さんの作品で一番好きなところは”詩情”だ」と言う氏家さんのコメントに、高畑さんは大層喜んだ。結局、完成前に亡くなられてしまいましたが、脚本ができればすぐに見せて、絵コンテも実はれんが屋で目を通してもらっていた。2時間かけて『かぐや姫』の絵コンテを見た氏家さんは、「かぐや姫ってわがままな女だな。でもな、女はわがままに限るんだ」っておっしゃいました。完成した映画を見せたかったですけどね。氏家さんがあって出来上がった映画が、この『かぐや姫の物語』なんです。

故人を製作総指揮にしたのは2人目で、『千と千尋の神隠し』の徳間康快がそうでした。なので2人とも、エンドロールの一番はじめに名前が登場するんです。

オトナの”モノを創る現場”

鈴木:個人的なつきあいはしない

たとえば、久石さんとは仕事をして長いが、あまり個人的なつきあいはしていない。高畑さんと宮さんも、2人で食事になど行かないという。なぜなら、プライベートのつきあいが始まると、仕事上での関係性がダメになってしまうから。

鈴木:「おい、お前」の関係性ではモノを創れない

まさしく高畑×宮崎がそう。50年つきあっている2人だが、お互い丁寧語でしゃべっている。「おい、お前」と呼び合うような、近しい関係性になってしまうと、違うと思ったときに、批判ができなくなってしまうからでしょうか。

久石:自信がないことを前提に創作する

自信がないことを前提にモノを創るべきだと考えています。

僕は、自分に才能があるとは思っていません。だから、努力しなければ何もできなくなってしまう。聞いた話によると、宮崎さんもそう思っていらっしゃるそうですよ。

創作し続けるためには、勉強が大切。一にも二にも勉強ですね。

久石:いくつになっても、努力して、勉強する

指揮者としての活動もしていますが、職業指揮者を目指したいわけではなく、作曲のこやしになると思ってのこと。譜面を見るだけでは、構成やメロディやハーモニーを頭の中でイメージするのみ。遠くから眺めるだけで終わってしまいます。でも、オーケストラの指揮をして、演奏者に指示を出すとなると、そうはいかない。自分がしっかり譜面を読み込み、勉強しておかないと。

僕の場合は、昼から夜の11時くらいまで作曲し、家に帰ってから明け方までスコアを見て、指揮の勉強をします。そうやって覚えて、実際にオーケストラに指示を出すと、目の前かつ、リアルタイムでプロの音楽家が音を出してくれる。そこで浴びるパワーがあって、ようやく曲を深く理解できるわけです。

たとえばそれがブラームスの曲だとして、ブラームスのすごさを体感すると、次の創作にはね返すことができる。そうやって、結局は努力をするしかありません。

藤巻:考えに考えて考え抜くと、運がいいと神様がアイデアをくれる

宮崎駿さんも自分は才能がないと言っています。以前娘が夏休みの宿題で宮崎さんに「おもしろいお話はいったいどういう風に作るんですか?」とインタビューしたら、「考えに考えに考えに考えに考えに…ってもう何回考えるんだろうってくらい考えて考え抜くと、運がいいとポッと神様がアイデアをくれるんだけど、ほとんど運が悪いんだよね(笑)」と言っていました。

オトナとは?

収録の最後に”あなたが思うオトナとは何か?”を一筆、白紙の本に書いてもらう。それが『オトナの!格言』です。

鈴木敏夫

大人とは、

どうにもならんことは

どうにもならん

どうにかなることは

どうにかなる

あるがままに。

レット・イット・ビーですね。

久石譲

大人とは

子供であることを

忘れないこと。

僕自身はこう思って行動しているのですが、まわりから「久石さんは、子供であることを忘れる能力に欠ける」とか、「すこしは大人になったほうがいい」と言われて、心外です(笑)。

藤巻直哉

大人とは

長い物には巻かれろ

僕はまさに巻かれっぱなしです。

(書籍「オトナの!格言」より)

Related page: