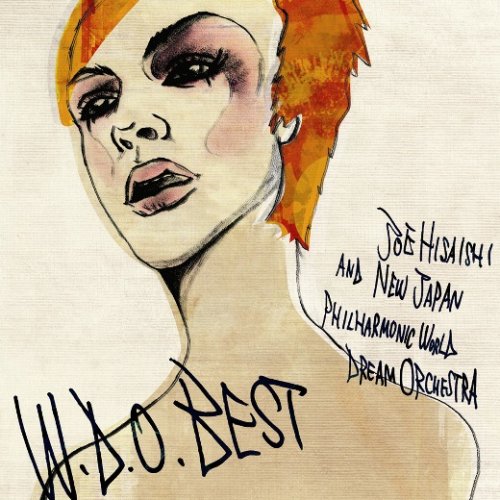

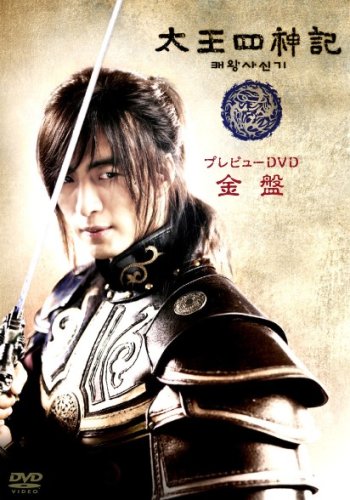

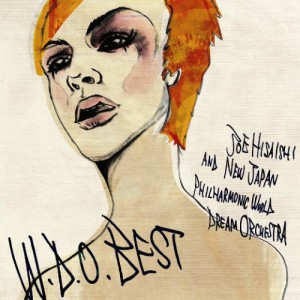

2007年6月20日 CD発売

CD+DVD(初回限定盤)UPCI-9022

CD(通常盤)UPCI-1066

新しいポップス・オーケストラとして誕生したニュープロジェクト「久石譲&新日本フィル・ワールド・ドリーム・オーケストラ」 3年間の活動集大成。

【楽曲解説】

あれからまだ1年も経っていないのか…久石譲が2004年夏に新日本フィルハーモニー交響楽団とともに新しいプロジェクトとしてスタートさせた”久石譲&新日本フィル・ワールド・ドリーム・オーケストラ”の3年間の活動を集大成したベスト・アルバムを聴きながら、僕は思った。

「アヴェ・マリア」が流れてきた時にフラッシュバックしてきた。2006年8月13日に東京・錦糸町のすみだトリフォニー・ホールで行われた一夜限りのコンサート「真夏の夜の悪夢」の圧倒的な素晴らしさ。久石さんが曲の間のMCで「サスペンス映画やホラー映画の曲というのはコード進行も含めて非常に精密で複雑、奥が深いものが多いので、オーケストラで演るにはいいものがたくさんあるんです」と話しながら『エクソシスト』や『サイコ』『殺しのドレス』…といった曲をカール・オルフの代表作である「カルミナ・ブラーナ」などと同列線上に並べて聴かせるという離れ技を軽々とこなして見せたが、その間にいろいろなことをやっているので、記憶がぼやけてしまっていたのである。

少し例をあげてみると、2006年10月には、久石譲というアーティストがアメリカのフィリップ・グラス、イギリスのマイケル・ナイマンと並んで世界でもトップクラスの現代音楽の作曲家であることを証明したソロ・アルバム『Asian X.T.C.』が発表された。また、その直後から2007年3月まで全国ツアーとアジア・ツアーも行い、大成功させている。TVから流れてくるCFの音楽も、担当する映画音楽の話題もとぎれることがない。

だから、本当にもったいないことに、久石さんが「システムの壊れかけた世界で、僕たち音楽家は、音楽ができることは何なのか…」という熱い想いをもとにスタートさせたW.D.O.のプロジェクトは、作り出された音楽が素晴らしくクオリティが高く、唯一無二の魅力を持ちながら、久石譲の旺盛な仕事の中に埋没してしまっている感がある。そう考えると、このベスト・アルバムは久石譲というアーティストの才能の深さ、広さを知るには絶好のものであり、選曲と曲のつながりは、いわゆる人気のある曲、聴きたいだろう曲を集めた一般的な意味での”ベスト・アルバム”という範疇を完全に超えたアルバムと言える。

久石さんはW.D.O.について「これは僕のコンサートでもなければ、新日本フィルのコンサートでもない。新日本フィルの音と自分の2つが1つになって、別の新しいユニットを創る。それを何かいい形で世に出したいというお互いの思いがワールド・ドリーム・オーケストラとなって実現した。僕は基本的にアレンジはやらない人間だ。作曲家だから興味がない。だが、自分がアレンジをすることによって、作品となって初めて発表できるものになる。1つの楽曲やメロディーやリズムのエッセンスを基に、僕のオリジナル部分を組み立てていく。僕にとってアレンジは翻訳みたいなものかも知れない。外国語の作品が日本語になる段階で翻訳家の個性が反映されるのと同じように、他の人の楽曲でも、こうしてひとつの組曲のようにすることで、そこに自分の作曲家としての意図が出てくる。世界中にはいい曲が山ほどあるので、それを僕のフィルターを通して、オーケストラ作品として完成させ、世に出していく。それがこのオーケストラの一番大きなテーマだ」とコメントしているが、W.D.O.のために久石さんが書き下ろした「World Dreams」からショスタコーヴィチの「Waltz II」までの14曲は、過去3枚のアルバムと3回の公演で、その思いが結実したことをはっきりと示している。久石さんが最初のアルバムに寄せた文章をもう一度ここで紹介し、そこから全曲を紹介していくことにしよう。

1.World Dreams

「新日本フィルハーモニー交響楽団とのこのニュープロジェクトは、色々考えて「ワールド・ドリーム・オーケストラ」と命名した。そして、まずこのCDの制作を決めた。目玉は「ハードボイルド・オーケストラ」という組曲だ。例えるなら「夏場のラーメン」。暑い夏に熱いラーメンを食べて汗を掻き切ると清々しくなる。それと同じで暑い夏に暑苦しいブラスセクションが大汗を掻いて鳴りまくって!という男らしいコンセプトなのだ。そして、あまり今までやった事のなかった自分の楽曲でないもののアレンジに取り掛かった。「Mission Impossible」とか「007」とか、しかし、何か物足りなかった。何をやりたいんだろう、このオーケストラと?

何のために……。そんな中でこのオーケストラの為に曲を書き下ろした。もともと祝典序曲のようなものを、と思っていた。作曲している時、僕の頭を過ぎっていた映像は9.11のビルに突っ込む飛行機、アフガン、イラクの逃げまどう一般の人々や子供たちだった。「何で……」そんな思いの中、静かで優しく語りかけ、しかもマイナーではなくある種、国歌のような格調のあるメロディーが頭を過ぎった。「こんなことをするために我々は生きてきたのか?我々の夢はこんなことじゃない!」まるで憑かれたように僕は作曲し、3管フル編成のスコアは異様な早さで完成した。タイトルは「World Dreams」以外なかった。漠然と付けた名前、「ワールド・ドリーム・オーケストラ」ということ事体がコンセプトそのものだった。レコーディングの当日、まさにこれから録る!という時に僕は指揮台からオーケストラの団員にこれを伝えた。「感情的な昂りは音楽事体には良くない」といつも心がけていたが、込み上げてくるものを押さえることが出来ないまま僕は腕を振り続けた…。そしてホールに響いたその演奏は、今まで聞いたことがないくらいすばらしいものだった。 その瞬間、僕らは「ワールド・ドリーム・オーケストラ」として1つになった。」

この文章を読みながら曲を聴くと、様々な映像が頭を過り、映像を喚起する音楽を書かせたら、久石譲という作曲家が世界でも5本の指に入る存在であることを改めて実感させられる。W.D.O.の出発点であると同時に、これは永遠のテーマ曲であり、オープニングを飾るにふさわしい名曲、名演である。

2.パリのアメリカ人

ジャズの自然さをブロードウェイとコンサート・ホールに結合させた作曲家ジョージ・ガーシュインの代表作の1つに、オープニング・ナンバーは時の流れを超えてつながっていく。1951年に同名のミュージカル映画が作られ、大当たりをとった名曲がフル・オーケストラ用管弦楽曲として書かれたのは1928年ガーシュウィンが30歳の時。名曲が4分の3世紀の時を超えて感応しあっている。

3.男と女

”映像と音楽が合体した最高の成功例”として評価され、1966年のカンヌ映画祭グランプリに輝いたクロード・ルルーシュ監督の名作の主題曲で、数え切れないほどのカバー・バージョンが作られているが、有名な”ダバダバダ”のフレーズより、オーケストレイションに趣向をこらしたこのバージョンは本当に個性的だ。

4.白い恋人たち

ルルーシュの名パートナー、フランシス・レイとピエール・バルーのコンビの曲が続く。1968年にフランスのグルノーブルで開催された第10回冬季オリンピックの模様を収めたルルーシュ監督のドキュメンタリー映画の主題曲だが、「イージーリスニングではなく、どうしたらオーケストラになるか」を考えてアプローチをしている久石さんならではの仕上がりになっている。

5.風のささやき

スティーヴ・マックィーンとフェイ・ダナウェイが共演した粋でお洒落な犯罪映画『華麗なる賭け』の主題歌。1968年のアカデミー主題歌賞を受賞した名曲で、久石さんはミシェル・ルグランのメロディーを”華麗なるオーケストラ”に仕立て上げている。

6.ロシュフォールの恋人たち

フランスの名監督ジャック・ドゥミ監督がミシェル・ルグランと組み、カトリーヌ・ドヌーヴと姉のフランソワーズ・ドルレアックをメインにジーン・ケリー、ジョージ・チャキリスといったアメリカのスター俳優をキャスティングして作ったフランス製ミュージカルの決定版『ロシュフォールの恋人たち』。リズミカルなアンサンブルが夢の世界へと誘ってくれる。

7.The Pink Panther

ミシェル・ルグランなどとともに映画音楽の世界に輝ける足跡を残している名匠ヘンリー・マンシーニが書いたユーモラスな主題曲が軽快な調子で演奏される。ドジなクルーゾー警部の活躍ぶりをコミカルに描き、1963年のシリーズ第1作から93年の7作まで30年間にわたり、人気を呼んだ「ピンクの豹」を選ぶあたりは、久石さんの遊び心か…。

8.China Town

雰囲気はいきなりダークなハードボイルドの世界へと変わる。『チャイナタウン』は60年代のポーランド映画界を代表するロマン・ポランスキーがアメリカで製作したハードボイルド映画の傑作。デカダンなムード漂う30年代のロサンジェルスの風俗を克明に映し出したカメラも出色だったが、ジェリー・ゴールドスミスの書いた音楽を久石さんはさらに深く掘り下げている。アレンジひとつで音楽は本当に色々な表情を見せてくれることを実感して欲しい。

9.Ironside

作曲家としてもアレンジャーとしてもプロデューサーとしても、ジャズからポップスの分野まで幅広く、かつ長いこと一線で活動し続けているクインシー・ジョーンズが書き下ろした曲を久石さんが信頼しているアレンジャー山下康介さんが、変幻自在という言葉がぴったりとはまる感じでW.D.O.バージョンに仕立て上げた。本当に良く鳴っているオーケストラ。W.D.O.はイージーリスニングのオーケストラではないから出来るだけ音量を上げてその魅力を堪能して欲しい。

10.映画『殺しのドレス』よりテーマ曲

ラルフ・ボードの官能的なカメラワークが光っていたブライアン・デ・パルマ監督の『殺しのドレス』は非常にファンの多いサスペンス映画の傑作だ。製作は1980年。デ・パルマとは何本か一緒に仕事をしているイタリア人作曲家、ピノ・ドナジオの書いた楽曲も素晴しく、それをさらに美しく昇華させたW.D.O.の魅力的な音の響きを味わうことが出来る。

11.シェルブールの雨傘

再びジャック・ドゥミとミシェル・ルグランが組んで作られたフランスの有名なミュージカル映画の主題曲が登場する。唸らされるのは前曲とのつなぎの絶妙さ。ストリングスの美しいゆれ方もW.D.O.ならではの魅力という感じで、7分近い音の芸術が楽しめる。

12.Mission Impossible

人気テレビ・シリーズをトム・クルーズが映画にして大ヒットさせた。一度聴いたら忘れられないリフが最高にキャッチーな楽曲を書いたのはラロ・シフリン。『スパイ大作戦』から『ミッション・インポッシブル』と変わっても、名曲だけはきちんと引きつがれたが、久石さんは「どのくらい緻密なアレンジが出来るかを考え」ストリングスの人たちに音楽的な冒険をさせた。それが成功していることは言うまでもない。

13.アヴェ・マリア

たくさんのバージョンが存在する「アヴェ・マリア」だが、W.D.O.は16世紀イタリアの作曲家ジュリオ・カッチーニの手によるものを2006年の8月にすみだトリフォニーホールで演奏した。美しいコーラスとストリングスの融け合い方は言葉にならないほど素晴しい。この「アヴェ・マリア」を聴きながら、久石さんはこのベスト・アルバムを作りたいために前3作を作ったのではないかと言ってしまいたくなるほどの出来映えであり、また曲順としてもぴったりとはまっている。

14.Waltz II Suite for Jazz Orchestra No.2

ショスタコヴィチの作品で、スタンリー・キューブリック監督の遺作『アイズ・ワイド・シャット』で使われて有名になったこの曲で、久石さんが「女の子が夜聴ける感じ…」とさらりと言ってのけた美しい世界は完結する。「W.D.O.でこのワルツを振ったので、ハウルのメインテーマにつながった」という言葉を聞くと、本当に音楽というのは不思議な魔力を持っているものだと思う。

2007年5月 立川直樹

(楽曲解説 ~CDライナーノーツより)

World Dreams

これは、ワールド・ドリーム・オーケストラのテーマ曲。このオーケストラのアイデンティティを象徴する曲といってもいい。もともと祝典序曲のような曲を創ろうと思っていた。シンプルで朗々と唄う、メロディを主体とした曲。メジャーで、ある種、国歌のような格調あるメロディで、あまり感情に訴えるものではないもの。ストーンと潔い曲を書きたかった。

以前、『Asian Dream Song』という曲を書いた。今回は『World Dreams』だ。じゃあ、アジアの夢が世界の夢になったのかというと、そんなことはない。情報技術の飛躍的な進歩によって、世界はどんどん小さくなって、地域になってきている。同時に世界全体のシステムというものが壊れ始めている。しかし、これが世界の夢だったのか? 世界中の人々の夢は何だったのか? こんな世界を人々は望んではいなかったはずだ。音楽家としてできることは何なのか。僕は憑かれたように作曲した。

この曲が、聴く人のささくれ立った感情を少しでも和らげ、そして「まあ、いいか、明日もまた頑張ろう」と思ってくれたら…。そんな気持ちを代表しているようなのがこの曲だ。

曲ができて、3管編成のフルオーケストラのスコアにまとめるまで1週間ほど。それはちょっと「自分は何かに書かされているんじゃないか」と思うくらいの速さだった。

風のささやき

映画「華麗なる賭け」のテーマ。これを選んだのは、映画よりもミシェル・ルグランの作品だから。彼にはクラシックの要素があり、ジャズにも精通していて、楽曲がとても機能的にできている。それでいて、変に情緒に流れない。有名な2小節のフレーズがほとんど変わらずにずっと続くこの曲は、フランス人である彼のハリウッド・デビューの曲だ。全世界を相手にしようって時に、彼は敢えて、このような機能的で情緒に流れない曲を持ってきた。これは大チャレンジだと思う。しかも、「このコード進行しかありえない」って時に、メロディは違うところにいって、不協和音になってしまう。この曲については、アレンジは10通りくらい書いたと思う。一番苦労した曲だ。木管と弦だけという非常にシンプルな形態をとったが、決して楽ではないこの曲で、CDでもオーケストラが素晴らしい演奏をしている。

The Pink Panther

ヘンリー・マンシーニのこの作品は、ワンフレーズ聴いただけで何の曲かはっきりわかる、とても個性的な曲。これほどユーモアがあって、しかもしっかり創られている曲は少ないので、これはのちのち、我々にとっても大事な曲になっていくと思う。だからぜひやりたかった。ところで、この曲はたいがい、ブラス・サウンドが中心になる。しかし今回は、「隠し味」とも言える、弦のちょっと色っぽい音がすごく重要な要素。それがたぶん、僕のアレンジの特色になるだろう。

China Town

同名の映画は1930年代を舞台にした、情ない探偵の話で、僕の大好きな映画。主演のジャック・ニコルソンも好きな俳優だ。曲はジェリー・ゴールドスミス。この曲のテーマが頭にこびりついていたので、今回、ティムさんというトランペット奏者を得て、どうしてもこの曲を入れたいと思った。ティムさんのジャジーな雰囲気も素晴らしい。その演奏からは、音楽性の幅の広さがわかる。

Iron Side

テレビで部分的に使われることが多くて、そういうイメージが強いが、とてもいい曲だ。「鬼警部アイアンサイド」のテーマで、創ったのはクインシー・ジョーンズ。僕はクインシー・ジョーンズが好きでよく聴いてるけど、いつも羨ましいと思うのは、彼がソウル・ミュージックやブルースといったブラック・コンテンポラリーの原点をちゃんと持っていて、いつでもそこに帰ることができるということ。そんな彼の曲の中でも、これはとても洗練された楽曲。いろんなものが凝縮している曲だ。

Mission Impossible

あまりにも有名な、「スパイ大作戦」のテーマ曲。この曲を創ったラロ・シフリンも大好きな作曲家だ。変型のはずなのに、心地いい5拍子。このリズムの凄さが、オーケストラのダイナミック・レンジを表現するのにぴったりだ。「ハードボイルド・オーケストラ」のシメの曲としてもピッタリではないか?

ジャズ組曲第2番 ワルツ (ショスタコーヴィチ)

僕が今年、最もはまった曲。映画「アイズ ワイド シャット」の曲だけれど、とにかく見事にはまっている。他人の曲で、今年一番好きになった曲はこれだ。

天空の城ラピュタ

これは、ティム・モリソンさんが吹くことを想定して、彼のためにアレンジした。これまで何度もやってきた曲だけれども、ティムさんという演奏家を得て、新日本フィルと共に演奏するというところで、改めてアレンジした。今までの印象とは違う曲になっている。ティムさんは本当に音楽性豊かな演奏家。大いに期待してほしい。

Raging Men

HANA-BI

北野武監督の映画「BROTHER」の中で使った曲。エネルギーの塊みたいな曲なので、オーケストラのパーカッションとブラスの激しさを聴いてもらいたい。『HANA-BI』は、マイ・フェイバリット・ソングのひとつ。今回はヴァイオリンをフィーチャーしている。これまでとは違った魅力を感じてほしい。

ロミオとジュリエット (プロコフィエフ)

この曲は、ひとつひとつ挙げられないほど、多くの映画に使われている。複雑なテクスチュアというよりも、素朴な、強いメロディの楽曲。

(Blog. 「World Dream Orchestra 2004」 コンサート・パンフレットより)

「World Dreams」 (2004)、「パリのアメリカ人」 (2005)、 「真夏の夜の悪夢」 (2006)の3枚のアルバムから選曲した初のベストアルバム。未発表音源として 『Waltz II Suite For Jazz Orchestra No. 2』をボーナストラックとして収録。

1. World Dreams

2. パリのアメリカ人

3. 男と女

4. 白い恋人たち

5. 風のささやき

6. ロシュフォールの恋人たち

7. The Pink Panther

8. China Town

9. Iron side

10. 映画『殺しのドレス』より テーマ曲

11. シェルブールの雨傘

12. Mission Impossible

13. アヴェ・マリア

14. Waltz II Suite For Jazz Orchestra No. 2 *未発表音源

【初回限定盤DVD収録内容】

001. 天空の城ラピュタ

002. Raging Men

003. HANA-BI

004. ロミオとジュリエット

except

Arranged by Kousuke Yamashita 6. 9. 13.

Arranged by Chieko Matsunami 10.

W.D.O. BEST

1.World Dreams

2.American in Paris

3.Un Homme et Une Femme

4.Treize Jours en France

5.The Windmills of Your Mind

6.Les Demoiselles de Rochefort

7.The Pink Panther

8.China Town

9.Ironside

10.”Dressed to Kill” Main Theme

11.Les Parapluies de Cherbourg

12.Mission Impossible

13.Ave Maria

14.Waltz II Suite For Jazz Orchestra No.2