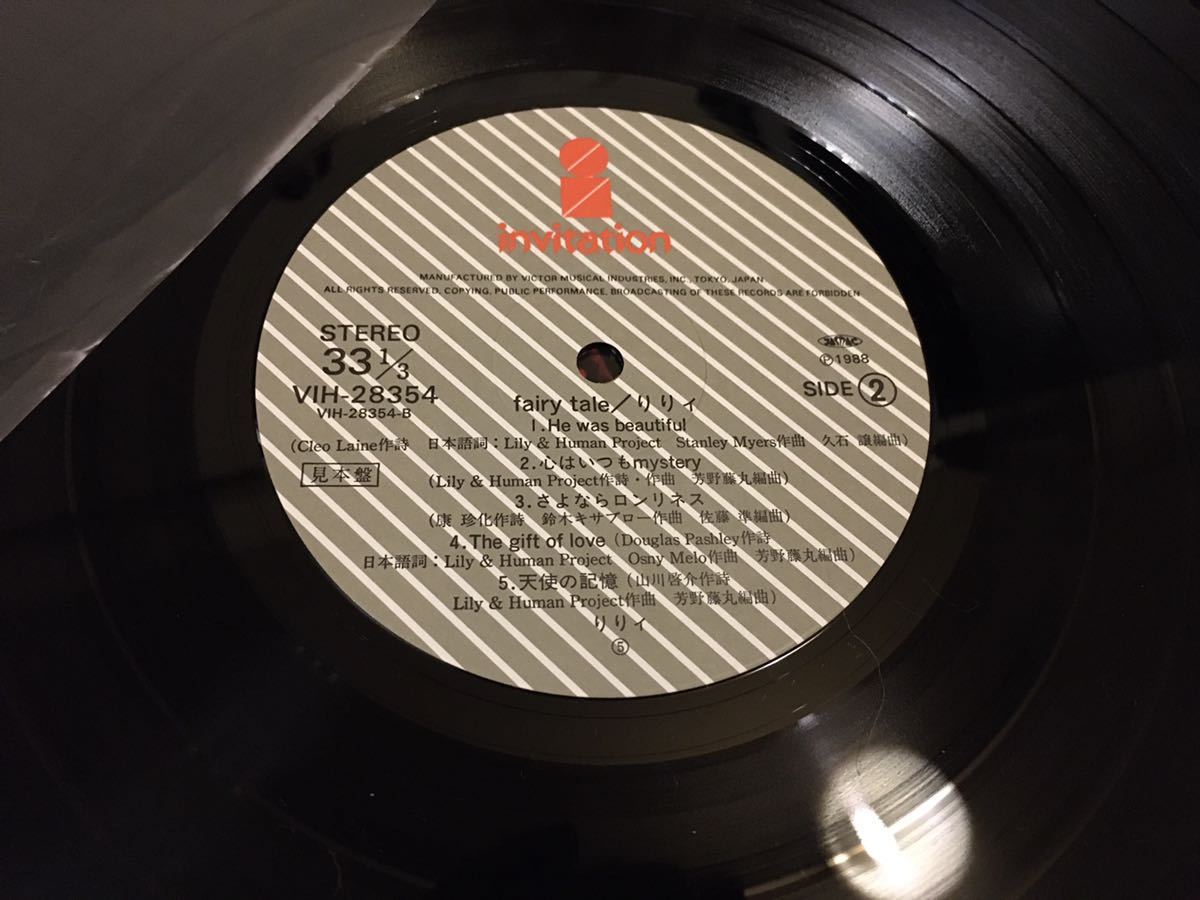

1988年12月21日 CD発売 32L2-41

1988年12月21日 LP発売 28L1-41

1988年12月21日 CT発売 28L4-41

1988年公開 映画「ヴイナス戦記」

監督:安彦良和 音楽:久石譲

【楽曲解説】

1.ヴイナスの彼方へ

愛と美の女神の地-ヴイナス。しかしその素顔は冷たく、人々の争いにも救いを与えてはくれない。激しい戦闘のあいまに、ひとときの安らぎを得ようとするヒロインたちの、悲しさをおびた旋律が盛り上がり、そしてまた無情な戦斗の彼方にかき消されてゆく。それでもヒロは走り続けるのだ。ヴイナスの明日は、一体どんなものとなるのか、果たして彼らはそれを戦いとれるのだろうか。

2.灼熱のサーキット

明るいエイトビートにのせ、力強い女声ヴォーカルが、ローリング・ゲームに賭けるヒロたちを唄い上げる。そしてまた、戦場へと世界は移っても、生命を賭けて疾走する彼らの若さが、激しくそして鮮やかな事に少しの変わりはないと。-…熱いものが、ほしいんだ。なにか、熱いものが… それを見つけるためにとび出してゆくヒロ。その後ろ姿にきらめくものは、希望と呼んで良いのだろうか。それを見た者は誰でも、彼を追おうとするだろう。

3.青空市場

大地に根づいた人類のいとなみを感じさせる土着的なリズムは、そのたくましさをも表しているといえよう。特に前半の明るい広がりは、人々の希望を思わせ力強い。そして、後半の金属質な旋律により、のしかかっている現実-すなわち政治的背景の存在を暗示し、日常にひそんだ不安をかいまみせるのである。

4.イシュタルの襲来

響く重低音とそれにかぶる不気味な高音は、重爆撃機の襲来と警報を表しているようだ。雨のように注ぐ爆弾、そして降下する重戦車隊に、街は制圧させてゆく。破壊と死、残るものは絶望ばかりか。そんな凄まじさを不協和音がいっそうあおりたてる。その唐突な終結は、不安なヴイナスの惑星としての未来をすら感じさせる。

5.愛のテーマ(For Maggie)

スローテンポのイントロが、ぎこちないヒロとマギーを映し出す。せつない主旋律は酸っぱいような想いをいっぱいにあふれさせ、ヒロを包み込み支えようとするマギーのおさない母性を感じさせる。激情のままに抱き合っても、心の中心部にはもっと真剣な想いのあふれる二人を、まるでヴイナスが見守っているような、詩情豊かなメロディが広がる。

6.青空の疾走

イオシティを疾走するヒロとバイク。街は頽廃の色から荒廃へと変わろうとしている。人々の不安があたりに満ちるなか、ひたすら走るヒロの目には、絶望しか映らぬようにさえ見える。いや、そんなことはない。何か、何かが起こるはず。その何かこそが、自分をぶつけられるもののはず。いらだちを交えたヒロの疾走を、アップテンポで追う。

7.スウのテーマ

軽いタッチのポップなリズムに、ちょっと散りばめられたのは、大人の女の妖しい気分? 自由奔放で目立ちたがりで、キャリアウーマンのツッパイも一人前。そんなスウがヴイナスにやってきた。スウにとっては戦争だってワクワクのもとだ。けれど、スウだって本当は楽しいことが大好きの明るい純情っ子。軽快なメロディに、スキップしている彼女が見えるようだ。

8.ヴイナスの風(Wind On The Venus)

ロック調のメロディにのせ、迷いながらも前進を続けていくヒロを唄う。負けず嫌いな性格が、いつしか自分ばかりでなく、回りの皆をひっぱって行く程の大きな力となってゆくのがよくわかるだろう。ヴォーカルの繊細さが、ヒロのナイーブさを上手く見せてくれているようでもある。

9.イオ・City

炎と氷、極暑と極寒。この二つの顔をもつヴイナスは、美しさと、すさまじい嫉妬をあわせもつ、きまぐれな女神のようだ。そして、二つのはざまの黄昏地でしか生きることができないヒロたちは、いつも同じ表情の太陽しか知らない。きらめくようなピアノが夜を教えても、見上げる空は薄明…。それでも時間だけは動いてゆく。この眺めが変わらないように、ヒロたちの明日もただ過ぎてゆくのだろうか。空の広がりの壮大さに、悲しみを含ませるような弦が美しい。

10.燃える戦場

緊迫したリズムが、初陣のヒロをふるえさせる。敵重戦車”タコ”の前進の響きが地をゆるがす。巨大な”タコ”を向こうに回し、大口径ミサイルや滑空砲をかいくぐり、戦闘バイクを操るヒロの指がトリガーにかかる。-撃つんだ!! 弾倉が空になるまで!! 40ミリライフルが火を吹き、部厚い”タコ”の胴体にくい込んでゆく。少年たちの歓声が、ヒロにきこえる。閃光と轟音をふくれあがらせ-”タコ”が死んだ。

(楽曲解説 ~CDライナーノーツより)

1. ヴイナスの彼方へ

2. 灼熱のサーキット

3. 青空市場

4. イシュタルの襲来

5. 愛のテーマ(For Maggie)

6. 青春の疾走

7. スウのテーマ

8. ヴイナスの風(Wind On The Venus)

9. イオ・City

10. 燃える戦場

作曲・編曲:久石譲

作詩:冬杜花代子 2. 8.