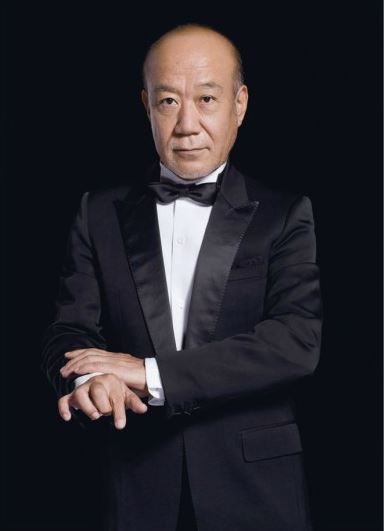

Posted on 2016/05/31

久しぶりにテーマを掲げて進めています。

ここまでは下記よりご参照いただき、そのままつづけます。

Blog. 次のステージを展開する久石譲 -2013年からの傾向と対策- 1

4.「ミュージック・フューチャー」シリーズと「アメリカ」が与えた影響

『The End of the World for Vocalists and Orchestra』(WDO2015版)を聴いたときに、明らかに『The End of the World』(2009「ミニマリズム」収録版)とは違う空気感を感じていました。とても霧がかったアメリカ、ニューヨーク・マンハッタンを連想させる…写真でいうと高層ビルのそびえ立つ洗練された街、でもそれはモノクロの世界。

なにがアメリカを連想させるんだろう?

2014年から新しいコンサート企画として始動した「ミュージック・フューチャー・シリーズ」。とりわけ2015年のVol.2ではアメリカをテーマに据え、アメリカ作曲家の作品や、自身の新作を披露。なにがアメリカらしさを連想させるんだろう、とこのあたりの作品からずっと考えていました。もちろん曲想でいえば『The End of The World for Vocalists and Orchestra』も『コントラバス協奏曲』も楽章のなかにジャズ・エッセンスを盛り込んだセクションはありますし、『室内交響曲 for Electric Violin and Chamber Orchestra』ではサクソフォンが前面に出ていたようには思います。

でも、果たしてそれだけだろうか?

……

やっと微かな小さな糸口のひとつを見つけました。楽器編成とオーケストレーションの変化です。

管楽器

木管楽器では従来以上に高音域パートのフルートやピッコロが特徴的に使われています。さらにその奏法が強く息を吹きかける、とてもシャープな響きになっているのではないか。金管楽器では、あまり従来の久石譲作品には見られなかったミュートを使用した奏法が増えたのではないか。ミュートとはカップやフタのようなものをラッパの部分にかぶせるものです。それによってとても乾いた音、乾燥した響きになります。管楽器でミュートを使用した場合、ジャズにおける奏法でも定番ですので、ジャズエイジ、アメリカという連想ゲームを音からするからかもしれません。そうでなくてもぐっと現代的な響きにはなります。

パーカッション

これまでも久石譲のオリジナル性の強みとして、様々なパーカッションが作品を彩ってきました。その多くはオーケストラ・パーカッションだけではなく、ラテン系などの民族楽器パーカッションを散りばめ、エスニックなエッセンスや、隠し味となってきました。

ところが、直近の作風では、これらの特殊楽器よりも、オーソドックスなドラムセットを使用している場合が多くみられます。バスドラム・スネアドラム・シンバルというセットです。またスネアやシンバルもスティックで叩くだけでなく、ブラシを使った奏法もあるため、これまたジャズにも共通するのですが、アメリカらしくも聴こえてきます。

どの作品がどれにあたるかは線引きが難しいのですが、総して『室内交響曲 for Electric Violin and Chamber Orchestra』『コントラバス協奏曲』『「TRI-AD」 for Large Orchestra』などで強く印象を受けます。

このひとつの糸口をつかんで、あらためて『The End of the World』(2009「ミニマリズム」収録版)と『The End of the World for Vocalists and Orchestra』(WDO2015版)を聴き比べていきました。

WDO2015版第2楽章の2:00くらいから、ミニマリズム版ではマリンバなどのアクセントが奏でられたいた箇所に、木管楽器のピッコロ系が一層追加されています。そしてそのあとに、新たに書き加えられたサクソフォン・セクションへと流れていきます。サックスを使用することでアメリカ感がますことは久石譲の過去インタビューにもあったような気がします。もちろんこの第2楽章は展開するにつれ、ジャズ風セクションに入っていくわけですが、それだけではないアメリカへの色濃い変化。それがフルートよりも高音域のピッコロとその強く息を吹きかける奏法、サックス・セクションにあったのではないか、と思い始めました。

WDO2015版第4楽章の1:00くらいから、合唱セクションに入りますが、そこでもミニマリズム版にはなかった(後半には出てきますが)、ピッコロのアクセントが非常に印象的に配置されています。また第4楽章では、パーカッションにも変化がみられます。トライアングルが編成され、ティンパニ、ドラ、シンバルも従来以上に随所に緊迫感をもって響きます。これによりミニマリズム版にあったシンフォニックな響きから、より立体的な響きへと作品全体が進化したのではないか。

トライアングルはWDO2015版第4楽章2:00以降の合唱パートにはほぼ入っていますので、聴き比べやすいと思います。ミニマリズム版にも編成されているかもしれませんが、聴きとりにくく。いずれにせよ、従来よりも前面に打ち出されていることはたしかです。

フルオーケストラとしての音の厚みや塊から一歩進めて、効果的な楽器編成とオーケストレーションによって、おうとつ感や遠近の距離感、つまり立体的かつよりくっきりとシャープな輪郭になったのではないか。その一役を担っているのが管楽器の奏法やパーカッションではないのか、という見解になりました。

楽器や奏法からくる響きだけで「だからアメリカだ」「古典とは違う現代の響きだ」というのは、いささか安直なのはわかっています。もちろんほかにも見えていない部分が多く潜んでいるはずです。それでもこれまで自分の中で解消することのできなかった、糸口のひとつにはなったような気がしています。

「久石譲&新日本フィル・ワールド・ドリーム・オーケストラ2015」コンサート・レポートにおいて、あの『交響詩ナウシカ2015』の初演をさしおいて、『The end of the World for Vocalists and Orchestra』について、「個人的には本公演で一番震えた作品です」なんて書いていたのですが、そのときに感覚的・直感的に印象に強く刻まれたことが、ここにきて直近の作品群から逆流することで、やっとひとつのとっかかりを見つけることができた、のかもしれないと思うと少しうれしくなります。

作品群を上から下から逆流ついでに。

「ミュージック・フューチャー」+「アメリカ」=『コントラバス協奏曲』

これまでの考察4.をもとに、もうひとつ明確に浮かびあがってきました。「ミュージック・フューチャー」コンサートは、室内オーケストラや室内アンサンブルにこだわっていて、いわば小編成です。そのアンサンブルへのこだわりが結実したのが「ミニマリズム2」(2015)というCD作品で、収録曲の多くは同コンサート企画にて披露されています。

もう一度『コントラバス協奏曲』をじっくり聴いていきました。するとそこには管楽器や打楽器・パーカッションの奏法にみられる同じような響きが随所にありました。ピッコロ、シロフォン、グロッケンシュピールなど。

『コントラバス協奏曲』ってアンサンブル?

コントラバスを主役に据えるということは実はものすごく挑戦的なことなのかもしれない、と。それは音域の狭いうえに低音域であり、なかなか前面には出にくい響き、つまり埋もれてしまいやすい。同じ弦楽であるヴァイオリン、ヴィオラ、チェロ、これらの弦楽合奏を悠々と音厚で奏でようものなら、コントラバスは主張できたとして低音域の音厚。でもソリストとしての独奏となった場合は、厚みでは負けてしまい、ゆえにピッツィカートが効果を発揮するのかも、など。

この作品で久石譲が巧みにオーケストレーションしているのは、弦楽合奏にかえて管楽器・打楽器・パーカッションを各々の楽器の特性を活かし、色とりどりに配置していることです。全体としては音の塊として厚くしすぎることなく、余白のある音楽、輪郭のくっきりとしたそぎ落とした構成ができあがります。さらに薄くならない、単調にならない、間延びしないよう、絶妙にオーケストレーションされているのが各種管楽器・打楽器・パーカッション。そこにコントラバスを主役として迎えているわけです。

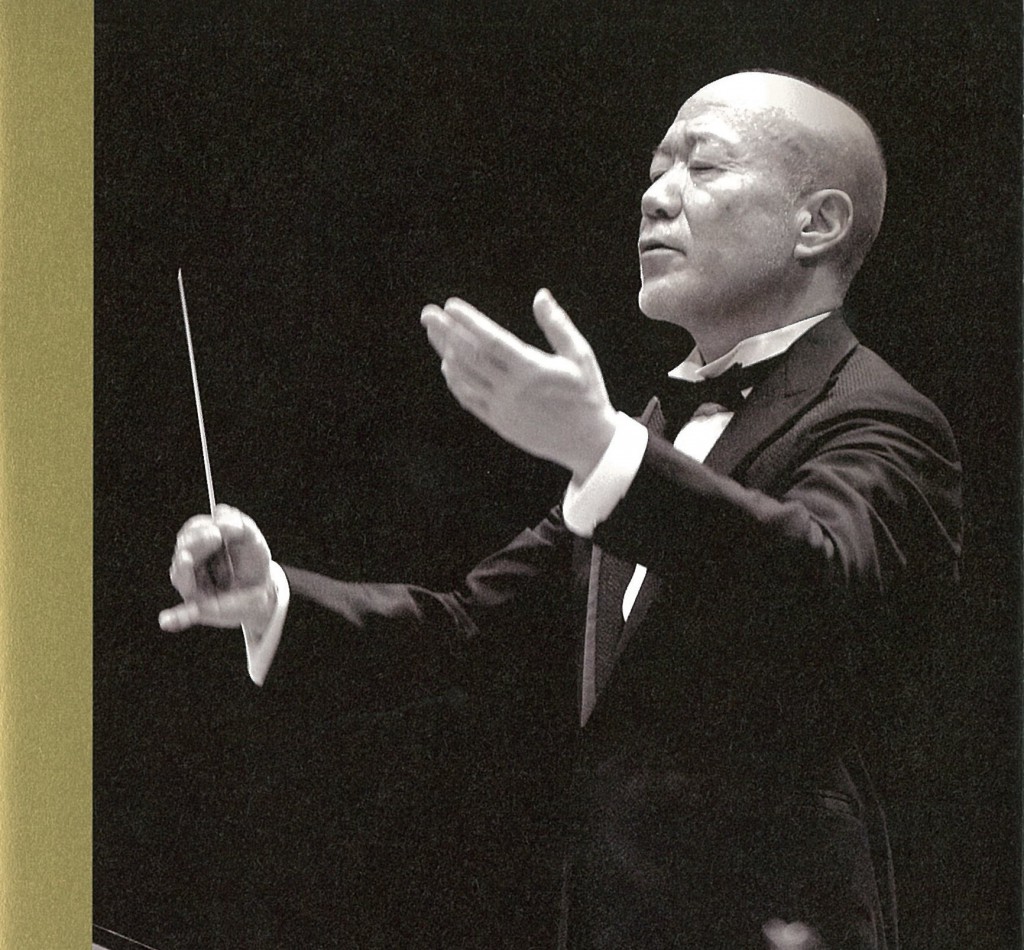

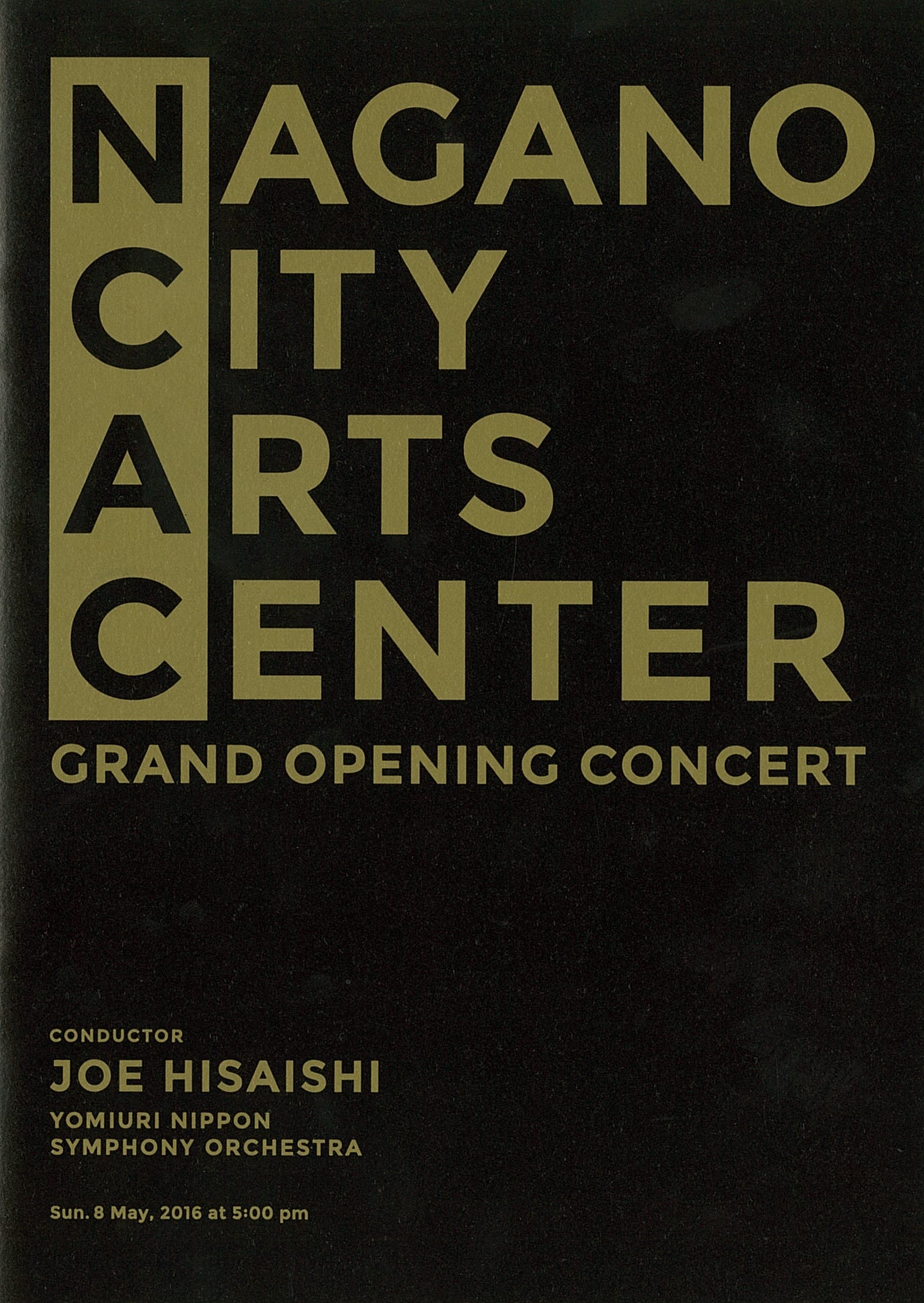

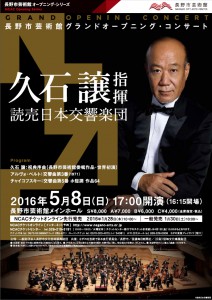

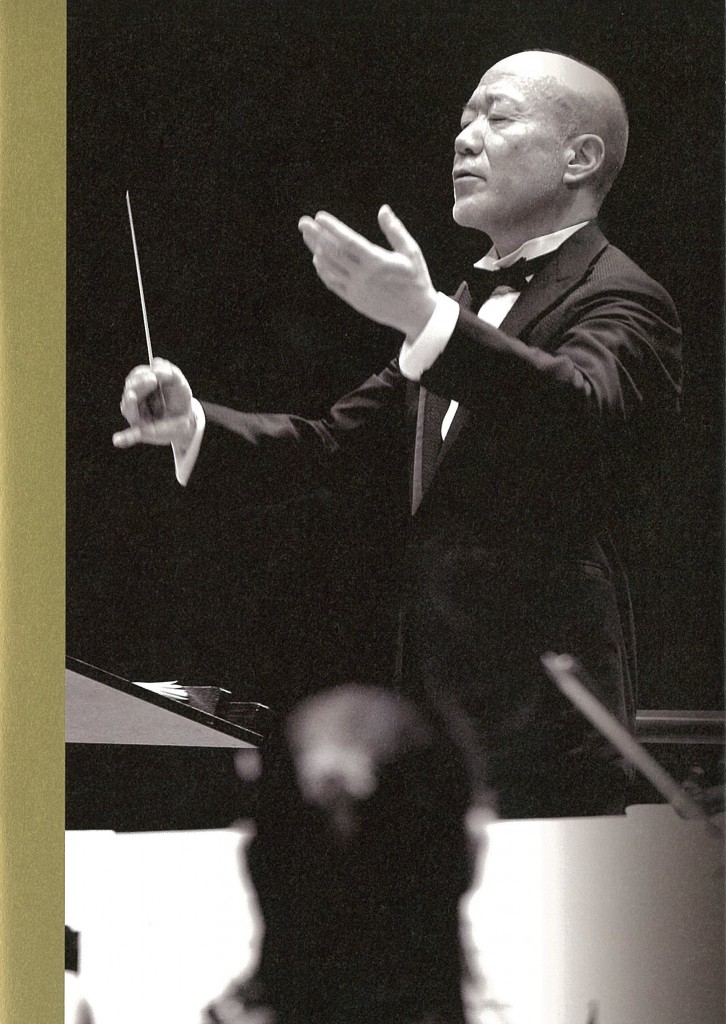

とりわけ管楽器+パーカッション、打楽器+パーカッションという旋律を数多く聴くことができます。パーカッションがリズムを刻んだり、拍子を打つ役割だけでなく、管楽器や打楽器と同じフレーズで重ねられているということです。音程のある管楽器群や打楽器群で音に厚みをもたせるところから、基本的には音程のないパーカッションを重ねることで”薄くならない””単調にならない”という、広がりのある色彩豊かな展開を実現しています。編成されているパーカッションの種類も豊富なうえに、同じ楽器でも奏法バリエーション豊かで聴くたびに新たな発見があります。これを一寸狂わぬ演奏で、しかもレコーディングではない一発勝負の公開収録コンサートで、見事に表現している読売日本交響楽団の技術力の高さに、あらためて唸らされます。

従来の壮大なシンフォニーではなく、この手法はまさにアンサンブル的です。「ミュージック・フューチャー」でアンサンブルを進化させ、さらに新しいオーケストレーションを構築するようになったからこそできた作品、それが『コントラバス協奏曲』だったのかもしれません。この『コントラバス協奏曲』で「アメリカ」と形容したのは、『The End of the World for Vocalists and Orchestra』でのアメリカとは少し異なり、ポスト・クラシカル、ポスト・ミニマルの最先端を進めている「アメリカ発信現代の音楽」と共鳴している位置づけにある、という趣旨です。とても気に入っている作品です。

よし!今回は木管楽器(フルート、ピッコロ、オーボエ、クラリネット、ファゴット、コントラファゴットほか)に意識を集中させて聴いてみよう、次は金管楽器(ホルン、トランペット、テナートロンボーン、バストロンボーン)に、次は打楽器(マリンバ、ビブラフォン、グロッケンシュピール、シロフォンほか)に、次はいつもよりも奥に名脇役に徹しているピアノ、チェレスタ、ハープは? パーカッション(ドラムセット、カウベル、ウッドブロック、大太鼓、クラベス、トライアングルほか)だけを追っていても、おもちゃ箱のようにいろんなところから飛びこんでくる! そんな発見ができると思います。

古典から現代へ

久石譲がクラシックを軸にした作曲活動をするということは、クラシックの方法論にのっとることに他なりません。でも古典からの風習をただなぞるということはしていない。守破離です。「今発信したい音楽」「現代の音楽」として創作するにあたって、古典にはない奏法・楽器編成・管弦楽法(オーケストレーション)を随所に盛り込むことにより、ガラパゴスでもないグローバル・スタンダードとなりうる「現代の音楽」を響かせているのではないか。そしてそれはアンサンブル作品・オーケストラ作品、編成をも越えて進化しつづけている、という着地点になりました。

管弦楽の高音域~低音域という音の高低差、楽器編成と楽器配置による音の広がり、ここまでを仮に二次元の壮大なシンフォニーとしたときに。奏法・パーカッションなどをアクセントとした残響や奥行きの演出、三次元な立体的響きへの昇華。その音空間は、密集しすぎることなく風がよく通る、輪郭のくっきりとした音像パノラマ。決してそんな表現が大袈裟ではないと感じる、新境地を開拓した久石譲発信「現代の音楽」が、今私たちに響き届いているのかもしれません。

5.大衆性と芸術性がクロスオーバー、象徴する2作品

今回テーマとして取り上げている「久石譲 近年におけるアンサンブル・オーケストラ主要作品」。ひとつ不思議に思ったのが、そのなかに『Untitled Music』が含まれていなかったことです。TV番組「題名のない音楽会」新テーマ曲として2015年に書き下ろされた作品です。

たしかにTVテーマ曲になりますので、エンターテインメント音楽(大衆性)の位置づけになるのかもしれません。それにしては芸術性としても秀逸な作品で、オリジナル作品と一緒にラインナップされてもいいのでは、と思うほどです。

『Untitled Music』では五嶋龍というヴァイオリンの名手をソリストに迎えて、まさにヴァイオリンの表現の可能性を凝縮したような作品です。これまでの考察をベースにするならば、グロッケンシュピール(鉄琴の種)やトライアングルを巧みにブレンドすることにより、とてもキラキラと輝いた印象を受けますし、フルートやピッコロをふくめたこれらの高音域との対比として、金管楽器をファンファーレ的に配置(ミュート奏法ではない)しています。全体構成・楽器編成として格調高い華やかさがあり、ヴァイオリンの音域をとてもうまく浮き立たせていると、個人的には感じます。また『コントラバス協奏曲』と同じように、緻密でありながら余白のある音楽、主役を際立たせる巧みなオーケストレーションです。

もうひとつが2016年一番新しいCM音楽として発表された『三井ホームCM音楽』。ソリッドに研ぎ澄まされたミニマル・ミュージック全開で、CM音楽におけるインパクトとしては抜群ですが、キャッチーさを求めるならば真逆な作品といえます。

最初聴いたときに「えらく(ミニマルサイドに)振り切った作品だな」とびっくりしたのを覚えています。ただ、これまた考察をもとにすると違う発見があります。マリンバ・ピアノのミニマル伴奏にコーラスが旋律として構成されたこの作品。随所にピッコロとグロッケンシュピールによる装飾が出てくると思います。そしてピッコロはとてもシャープな強く息を吹きかける奏法になっています。

…これがなかったとしたときに?

ミニマル・ミュージックの躍動感は維持されますが、一見すごく耳あたりのいいサウンドともなります。心地よいグルーヴ感と優美なコーラス・メロディ。本来ならば、これだけのミニマル音楽がテレビから流れてきただけでもひっかかりは強いですね。普段聴き慣れない音楽としてインパクト充分です。がしかし、やはりあの高音域装飾(ピッコロ・グロッケン)が、強烈すぎるアクセントになっている。あのフレースがあった時点で、久石譲の勝ちだな、と思ってしまうくらいの凄み。

従来の久石譲アンサンブル手法からだった場合、おそらくあのパートはピアノ、サックス、ハープなどの楽器で別の装飾モチーフとして奏でられていた、かもしれません。それが、今の久石譲の手にかかるとあの完成形となるわけです。ない場合、従来手法の場合、そしてお茶の間に響いた楽曲。イメージするだけでも響きの違いは雲泥の差。15秒・30秒の音楽を聴いて、久石譲という作曲家の感性と論理性をまざまざと魅せつけられた思いです。

もっとマニアックな見解をさせてください。

弦楽器や管楽器は持続音です。弾いている・吹いている間、一定の音が鳴り続けます。一方で、ピアノやマリンバ・シロフォン(木琴の種)・グロッケンシュピール(鉄琴の種)などは減衰音です。叩いたときに音が発せられそのあとは減衰していきます。

さて、ここで減衰音のグロッケンと、持続音のピッコロをブレンドして編成する。かつピッコロの奏法を息を強く吹きかける、つまりは音の立ち上がりを強くすることで、フッと息をするようにシャープになり減衰音と同じような音の減衰を期待できます。そうすることで、メロディという主旋律の邪魔をすることなく、もちろんナレーションやセリフの邪魔をすることもなく、かつ瞬間的に強烈なインパクトを印象づけることができる。ほんと久石譲という人が末恐ろしくなってくる数十秒間です。

一連のピッコロ、シロフォン、グロッケンシュピール、トライアングルという高音域楽器をブレンドした妙技は、『コントラバス協奏曲』でもいかんなく発揮されています。またこのことは、”余白のある音楽・そぎ落とした構成”と表現した同作品にもつながります。持続音を減らすことで音厚になりすぎず、減衰音と同じ効果を期待できるパーカッションをふくめ巧みにオーケストレーションしているからです。

この『Untitled Music』と『三井ホームCM音楽』が象徴していること、それは大衆性と芸術性のクロスオーバーにおいて、芸術性が色濃くなってきているということです。これまでの久石譲の中で作曲活動のすみ分けがあるならば、ここまでのオリジナリティをエンターテインメント界において突飛することはなかっただろうと思います。現に『Untitled Music』にいたっては、メインテーマ曲という肩書とはある種程遠く、Aメロ・Bメロ・サビとわかりやすく展開するわけでもなく、さらには変拍子のオンパレードで、いまだに私は拍子が刻めません。

これらの作品を見て思うのは、抑制がきかなくなったということではなく、大衆性の中にうまく芸術性を色濃くすり込ませる、ちょと表現が難しいのですが、「現代の音楽」をコンサートだけではなく、マス媒体を使ってうまくお茶の間に浸透させていく。そんな久石譲の一歩先を見据えているからこその戦略とすら感じるほどです。もちろんいい意味で表現しています。

だからこそエッセンスとして切り取られた数十秒の『三井ホームCM音楽』であり、結晶のように凝縮された約3分半の『Untitled Music』。そして自分のコンテンポラリーな作品は、もっと大きなテーマ性とコンセプトによって構築していく、必然的に演奏時間は長く必要となってくる。次のステージに入ったからこそできる術、それを象徴しているのが現時点ではこの2作品だったような気がしてきます。

今回進めた考察4-5.は、連動連鎖しています。考察1-3.での「クラシック手法」や「作品コンセプト」は、作風変化に対する大きな指針であり、それを表現した響きとして具現化されたものが、考察4-5.にあたるのではないか、というつながりになってきます。

2013年以降書き下ろし新作、クラシックへの回帰、作品コンセプト、ミュージック・フューチャー。さまざまな点が大きな線へと絡まり結びつき、螺旋を描きだしてきました。

つづく

タイムリーなPS.

今回取り上げた作品のうち『コントラバス協奏曲』『Untitled Music』はTV放送音源です。『The End of the World for vocalists and Orchestra』はいよいよ7月13日CD発売されます。『三井ホームCM音楽』は三井ホーム公式サイト内「広告ライブラリー」にて閲覧可能です。『Untitled Music』は、久石譲指揮・新日本フィル・ハーモニー交響楽団演奏で、6月5日TV放送予定です。