Posted on 2021/07/15

久石譲の最新アルバム『Minima_Rhythm IV ミニマリズム 4』、Webインタビューが公開されました。ソリストをつとめたお二人との鼎談になっています。ぜひご覧ください。

久石譲がコントラバス石川滋、ホルン福川伸陽と語る挑戦に満ちた協奏曲集『ミニマリズム4』

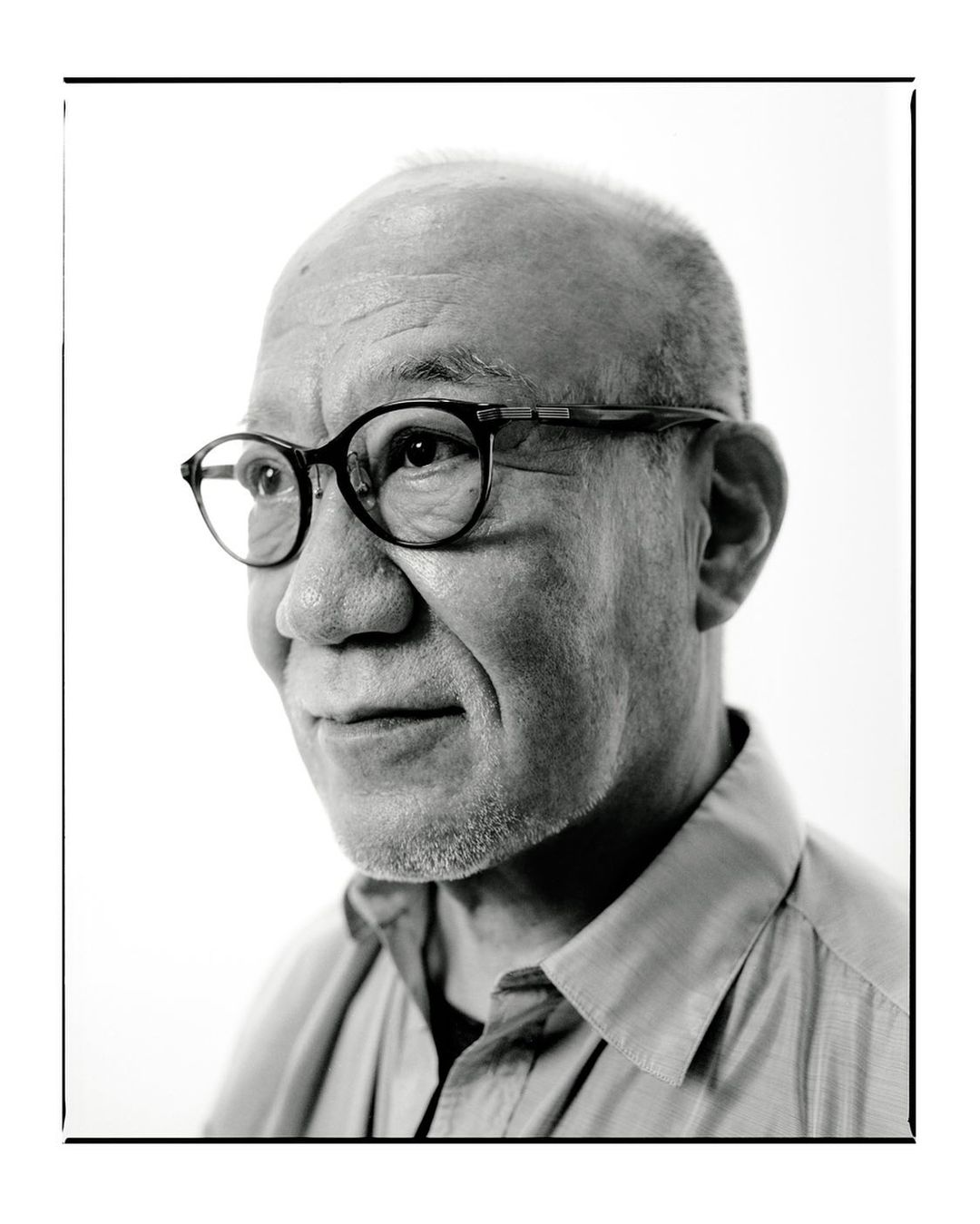

インタビュー・文/片桐卓也 , 写真/西村満

久石譲の音楽の根本を形成するミニマル・ミュージック。そこから生まれた作品をシリーズで録音してきた〈ミニマリズム〉の最新作となる『ミニマリズム4』がリリースされた。今回は久石の盟友とも言えるフューチャー・オーケストラ・クラシックス(FOC)のメンバーであるコントラバスの石川滋と、ホルンの福川伸陽をソリストに据えた“コンチェルト”を2曲収録した。

コントラバスのための協奏曲は、クラシック音楽の歴史を振り返ってみても、かなり数が少なく、また21世紀に入って書かれた作品としても貴重なものとなる。ホルンのための協奏曲はホルン1本だけではなく〈3本〉のホルンのための協奏曲という、これもかなり珍しい編成のための作品となった。その協奏曲が書かれたきっかけから、実際の作曲過程、そして初演、録音までのエピソードを久石、石川、福川の3人に自由に語って頂いた。

ソリストとオーケストラは五分五分

――久石さんの書いた協奏曲を2曲収録した『ミニマリズム4』がリリースされます。まず“コントラバス協奏曲(Contrabass Concerto)”ですが、これが書かれたきっかけを教えて頂けますか?

石川滋「この作品の初演は何年でしたっけ?」

久石譲「確か2015年だったと思うけど」

石川「そうでしたね。だからまだ5年ぐらいですか。意外に最近の話だった(笑)」

――久石さんはいろいろなジャンルの作品を手がけていらっしゃいますが、久石さんの中で、協奏曲とはどんな位置づけにあるのでしょうか。

久石「協奏曲も、やはりオーケストラに向けた作品ということが、作品を作る上で半分を占める重要な要素になりますね。オーケストラ作品を書く場合は、オーケストラの機能を最大限発揮出来るように書きますが、協奏曲の場合は、ソリストとオーケストラはある意味で五分五分の立場です。単純にオケが伴奏に回るような作品は書きたくないし、ソリストはオーケストラと対峙して、その全部を引き受ける形にもなるので、その楽器の特性をすべて発揮してもらいたい。それを踏まえて書くのが魅力的だし、とても大事なことだと思っています」

――その時に、久石さんの創造力を刺激するのは、楽器なのか、奏者なのか、それとも楽器とオーケストラの組み合わせなのか? どういう組み合わせが一番、創造力を刺激するのでしょう?

久石「もしかしたら、それ全部なのかもしれません。コントラバス協奏曲を書いている時は、石川さんの顔が絶えず浮かびます。それが無いと書けないし。ホルンの場合は福川さんが吹いている顔を想像しないと書けない。じゃあ、パーソナリティーとして、その奏者のために書いているのかというとそうではなくて、やはりコントラバスなりホルンなりの楽器のために書いている。だから、両方の面があると言えるでしょうね」

――そこで、久石さんはなぜ、コントラバスとホルンという楽器を選ばれたのかな、という素朴な疑問があるのですが。

久石「それは単純。頼まれたから(笑)」

石川・福川伸陽「(爆笑)」

久石「コントラバス協奏曲を書くきっかけは、日本テレビの番組(『読響シンフォニックライブ』)のプロデューサーさんから〈コントラバスの協奏曲を書きませんか〉と依頼されたからで、ホルン協奏曲のほうは福川さんから〈ホルンのための曲を書きませんか〉と言われたのがきっかけなので。やっぱり言われないと書かないですよ(笑)」

協奏曲に向かない? 可能性にあふれたコントラバス協奏曲

――協奏曲の歴史を振り返ると、コントラバスとホルン、それぞれの協奏曲を書いた作曲家というのはとても少ないのですよ。それが興味深いところでもあります。

久石「協奏曲というのは、歴史的には色々なスタイルがあったと思いますが、現在ではやはり、その楽器を演奏する人のパワーとオーケストラのパワーが、それぞれぶつかり合い、また支え合う、そんな魅力を持ったジャンルになっていると考えています。それが両方とも必要な要素ですね」

――それを受けて、石川さんはどう感じていらっしゃいますか?

石川「久石さんがコントラバスのための協奏曲を書いて下さったということは本当に有り難い話です。皆さんご存知のように、クラシック音楽の世界ではコントラバス協奏曲というのはとても数が少ないし、あらゆる楽器の中でコントラバスは最も協奏曲に向いてない楽器だと思うのです。まず、音が埋もれてしまうし、音をプロジェクトしにくい楽器です。絶対的な音量も小さいし、音域も低い。その中でソロを弾く訳ですから、協奏曲にとって一番難しい楽器を選んで下さったと感謝しました」

久石「一瞬、コントラバスって難しいなと思いましたが、例えばヴァイオリン協奏曲、ピアノ協奏曲を書けと言われると、やはりこれまで書かれた有名な曲を思い浮かべて、それを越えないと、と思ってしまいます。でも、コントラバスに関しては、これまであまり他の作曲家が開拓していない分野だから、アプローチさえ考えれば、逆に可能性はあるなと思っていましたね」

――録音を聴かせて頂きましたが、今回のコントラバス協奏曲はとても立体的に聴こえるというか、特にジャズの要素を入れた第2楽章は、コントラバスだけでなくオーケストラにもジャズのビッグバンド的な香りも感じられるなど、とても多彩な作品だと感じました。

石川「演奏する側から言うと、びっくりの連続でした。第2楽章にピッツィカートでのソロがある訳ですが、コントラバスでピッツィカートと言えば基本的には伴奏をする時のテクニックで、それが反対にオーケストラの前に出るという、そのアイデアからして斬新でびっくりしました」

改訂と推敲を重ねる久石譲の作曲法

――久石さんから送られて来た楽譜を最初に見た時の感想、というのは、なにか覚えていらっしゃいますか?

石川「久石さんから最初に送られて来た楽譜を見たのは、松本市のホテルにひと月近く滞在していた時でした。その時に、この譜面を見るのは世界で僕が初めてだということに感動して、じゃあ、弾いてみようと、ゆっくり弾いてみました。そして、この音を出すのは世界で僕が初めてだよなと思いながら、毎日が感動の連続でした。でも、難しい作品なので、ちっとも弾けるようにならない。それを毎日積み上げて行って、ちょうど松本から帰ろうという時期に、ゆっくりのテンポで、大体の指遣いも決まって、ボウイングのイメージも決まってきたのですよ。

そこに次の郵便が来て、見てみたら改訂版! ぜんぜん違うじゃないですか(爆笑)。それが初演の3ヶ月前ぐらいの出来事で、最終的に完全版が出来たのは初演のひと月前でした。だから最終的にはその1ヶ月が勝負でした。毎日、泣いていましたけど、あの時間は楽しかったな〜」

――初演当日じゃなくて良かったですね(笑)。

石川「そこで久石さんにずっと伺いたかったことがあって、そうやって何度も改訂版を作られる訳ですが、それを例えて言えば、彫刻家が彫刻を作って、次の段階でもうちょっと彫って、もっと次は彫り込んで行く、そんな風に感じたのですが、実際の作曲の過程もそんな感じなのですか?」

久石「実は、作家の村上春樹さんの本の書き方と同じやり方みたいですね。彼の場合は、毎日30ページなら30ページと決めて、それを連日書いて行く。その中で、登場人物が死んじゃったりしても、次の日には〈生かしちゃえ〉みたいな感じで、つじつまが合わなくても、どんどん展開させて行って、最後まで書いてしまう。その次の段階で、そのつじつまを合わせながら直して行って、何度も推敲して行く。

僕も同じで、始めたら最後まで行くのですよ。というのも、この8小節だけ考えても、1ヶ月かかっても正解なんか出ない訳です。日が変わったら違う考え方が出てくるから、そこはこうしたほうが良いと次の日には思う。クールに割り切っているのは、昨日と今日は同じ人間じゃない。同じ久石なのだけど、昨日の自分じゃない。昨日書いた分は取っておいて、今日の分は今日の分として書いて行く。で、1日8小節しか書けなくても、1週間経ったら56小節になっていて、1日2分しか書けなくても、7日間あったら14分になる。そうすると、だいたいこういう所までやってみないと分からない部分が多いから、やってみて、悪い所も分かっているから、そこを修正しながら次のポイントを考える。そして、どうやっても行き詰ってしまったら、そこまでのやり方を捨てる。

そして、ある程度出来たなと思ったら、石川さんにポンと送る訳です。それからオーケストレーションしているうちに、あ、ここはマズいなと思う点が出て来ると改訂する。嫌がるだろうな、と思いながら(笑)」

石川「必ず改訂版のほうが難しくなっているのです(笑)。でも、完成形を見ると、なるほど、こうなるのかと納得させられる。そんな経験は初めてでした」

――ひとつのストーリーですね。

石川「作曲の過程を共に歩んでいるという感動がありました」

――久石さんはこのコントラバス協奏曲のために、コントラバスを購入されたということですが。

久石「やはり実際にその楽器触れてみないと分からないことがたくさんあるし、コントラバスは大きな楽器なので、どういう振動が身体に伝わるかなども知りたかったのです。それから、この音とこの音の組み合わせだと、弓がこう引っかかってしまうなとか、そういう細かなことも実際にやってみないと分からないことが多いのです。そのために、石川さんを通して楽器を購入した訳です」

3本のホルンによる協奏曲は意外に〈経済的〉

――では、福川さんにも協奏曲の話を伺います。ホルンのための作品を依頼された時、協奏曲ということが前提だったのですか?

福川「特にそういう指定はなくて、まずホルンのための作品をお願いしたいので、久石さんの事務所に伺って、楽器のプレゼンテーションをしましたが、その時間もとてもクリエイティヴな時間でした。我々演奏家というのは実は再現をするのが仕事のメインなので、一緒に何かを作り上げるというクリエイティヴな作業が出来るのは演奏家冥利に尽きますね。

そして、久石さんから電話がかかって来て、〈コンチェルトにします〉と。それはもうびっくりして、そこからアイデアをまた話し合って、ホルンは3本にしようということになったのでした。これまで他の作曲家の方に協奏曲を書いて頂いたこともありましたが、それはホルン1本で、3本のための協奏曲というのは今回が初めて。実際、第1楽章の楽譜が来た時に〈なんじゃ、こりゃー〉みたいな感激がありました。3本のホルンがまさに交差するような形で書かれていて、縦横無尽に動いている」

久石「ホルンという楽器を考えた時に、いわゆる西洋の現代音楽のスタイルが頭から離れなかったのですよ。でも、そのまま書いてしまうと、特殊奏法に頼った作品に楽曲になってしまうなと思って、それは避けたいと思った。そして、ミニマル・ミュージックの基本というのは繰り返すということなのですが、繰り返す時に1本ではなく3本でやった方が面白くなりそうだし、これまでにあまりやられていない方法だと思ったのですね。

それから3本にすると、経済的な効果もあるのです。というのは、ホルン奏者がひとりであるオーケストラに協奏曲を演奏しに行った時に、そこのオーケストラのホルン奏者たちと共演できるスタイルにすれば、演奏機会が少なくなるということはないだろうと。例えば、福川さんひとりで海外のオケに行った時に、そこのホルン奏者と共演も出来る。

我々、作曲家の立場から言えば、作品が演奏されてなんぼだと思うのですよ、作品を書いた以上は。演奏してもらう上で、ものすごくハードルが高かったら演奏機会も少なくなりますよね。そういうことも踏まえた上で、福川さんのような優れた演奏家が世界のどこでも演奏できる作品ということを考えた時に、このやり方は間違っていないなと思いましたね」

音の運動による〈純音楽〉を目指して

――実は、“The Border Concerto for 3 Horns and Orchestra(3本のホルンとオーケストラのための協奏曲)”は初演のコンサート(2020年2月13日)を聴かせて頂いたのですが、演奏を聴いてまず思ったのは〈こんなに難しい作品を、あのホルンの3人は、どうしてあんなに軽々と吹けるのだろうか〉という素朴な疑問でした。演奏後の会場でも、そんな話題で持ち切りだったのですが。最初に譜面を見た時には、どんなお気持ちでしたか?

福川「最初は絶望的な気持ちになりました(笑)。ほんとに難しい作品でした。第1楽章はある種スケールのような感じと言えばそうなのですが、アクセントが絶妙なところに入るし、跳躍もあって難しかったですね。第2楽章は物悲しくて、どちらかというとテクニカルなことよりも内面的な表現の難しさがありました。第3楽章に至っては、譜読みに時間がかかる物理的な難しさに加え、変拍子も多い。16分音符の5つの並びでも、これを2+3で取るか、3+2で取るかでイメージが変わってきますし、ノリも変わってきます。そういうところで悩みましたね。だから自分の中での練習ということに時間がかかりました」

2020年の配信ライブ〈JOE HISAISHI FUTURE ORCHESTRA CLASSICS Vol.2〉。“The Border Concerto for 3 Horns and Orchestra”が演奏された

(from Joe Hisaishi Official YouTube)

――改めて今回の録音を聴いてみると、3人のホルン奏者のからみ合いが絶妙なバランスになっていて、確かに難しい作品だったのだなと確認出来ました。ところで、この協奏曲には〈Border〉というタイトルが使われているのですが、その意味合いを教えて下さい。

久石「いわゆる国境、リミット・ラインというような意味ですが、ホルンの音がパルスのように連なって行くのが、地平線だったり水平線だったり、そういうイメージがあって、そのラインを上がったり下がったりして行く、それをちゃんと計算されたものとして作って行く時に、キーとなる言葉としてBorderという言葉がずっと頭の中にありました。

でも、そういうタイトルを付けると、必ず〈Borderってどういう意味ですか?〉とか質問されるじゃないですか。そこで僕が言った言葉が聴く人にある種のイメージを付けてしまいますよね。現代音楽の人は実はそういうことが大好きなのですよ。そこで、僕はタイトルを付けることはやめてしまったのです。

例えば、〈9.11についての作品〉〈東日本大震災に向けたレクイエム〉〈政治に対する怒り〉といったきっかけで書かれた作品はすごく多い。でも、僕は、そういうのはゼロなんですよ。音の運動性をきちんと書きたい訳です。〈純音楽〉と言ったらいいのかな、バロック時代のように音のフレーズを運動体として、文学的な意図なんて一切無しに、音を論理的に構成していくことをやりたいんですよ。だから、タイトルを付けられないんですね。

今、9月の新日本フィルハーモニー交響楽団の定期演奏会のために書いている作品も、同時に演奏するマーラーと同じ編成のオーケストラ曲ですが、あくまでも〈交響曲〉というタイトルで、特にサブ・タイトルは付けません。そういう意味でも、今回の『ミニマリズム4』のアルバムは、ひとつの特徴ある作品集となったと思います」

リハーサル通りに演奏する指揮者にはなりたくない

――最後に、指揮者としての久石さんについてお伺いしたいです。お2人から見た、指揮者としての久石さんについてはいかがでしょうか?

石川「音楽に対して誠実であるというのが、まずひとつ。それともうひとつは、ストイックということをすごく感じるんですよ。指揮者にも色々なタイプがいると思うんですけど、久石さんの場合は削ぎ落して音楽の本質を掴まえて、それをお客さんに届ける、というスタイルだと思っています。その研ぎ澄まされた美しさに僕はすごく共感していますし、それを意識して演奏しています」

福川「久石さんは、作曲家目線でベートーヴェンやブラームスの作品について〈こういう明確な意思がある〉ということをよくお話しされるので、それを聞いているのがとても楽しく新鮮で勉強になります。

その一方で、奏者のイマジネーションやその場のインスピレーションを自由に演奏させてくれるタイプの指揮者なんです。例えるなら、指揮者も入って一緒に室内楽をやっているような感覚です。なので、この言い方が適切かどうかはわかりませんが、一緒に音楽で〈遊んでいる〉感じで、毎回楽しいです」

久石「僕自身は、コンサートのような人前で演奏する音楽で育っていないんですよ。ずっとレコーディング中心だったので、スタジオ録音が基礎にあるんですよね。固定化された音源で、ずっとやってきた訳です。コンサートを始めたのはかなり後になりますから、ライブであっても、実は頭の中ではいつも音源をスピーカーで聴くことを想定しているんです。

だからこそ、リハーサルの通りに本番で演奏する指揮者にはなりたくない。なぜなら、毎回条件が違うじゃないですか。その時々で、最大限の良いアプローチを選びたい。そういう意味では、すごくライブ的な指揮者かもしれません」

――皆さん、長い時間、ありがとうございました。

(Mikiki インタビューより)

公式サイト:Mikiki|インタビュー 久石譲

https://mikiki.tokyo.jp/articles/-/29045

同インタビュー動画