Posted on 2022/06/20

ふらいすとーんです。

怖いもの知らずに大胆に、大風呂敷を広げていくテーマのPart.2です。

今回題材にするのは『翻訳夜話/村上春樹 柴田元幸』(2000)です。

村上春樹と久石譲 -共通序文-

現代を代表する、そして世界中にファンの多い、ひとりは小説家ひとりは作曲家。人気があるということ以外に、分野の異なるふたりに共通点はあるの? 村上春樹本を愛読し久石譲本(インタビュー記事含む)を愛読する生活をつづけるなか、ある時突然につながった線、一瞬にして結ばれてしまった線。もう僕のなかでは離すことができなくなってしまったふたつの糸。

結論です。村上春樹の長編小説と短編小説と翻訳本、それはそれぞれ、久石譲のオリジナル作品とエンターテインメント音楽とクラシック指揮に共通している。創作活動や作家性のフィールドとサイクル、とても巧みに循環させながら、螺旋上昇させながら、多くのものを取り込み巻き込み進化しつづけてきた人。

スタイルをもっている。スタイルとは、村上春樹でいえば文体、久石譲でいえば作風ということになるでしょうか。読めば聴けばそれとわかる強いオリジナリティをもっている。ここを磨いてきたものこそ《長編・短編・翻訳=オリジナル・エンタメ・指揮》というトライアングルです。三つを明確な立ち位置で発揮しながら、ときに前に後ろに膨らんだり縮んだり置き換えられたり、そして流入し混ざり合い、より一層の強い作品群をそ築き上げている。創作活動の自乗になっている。

そう思ったことをこれから進めていきます。

![]()

たくさんの翻訳をこなしている現役の小説家はそういません。世紀をさかのぼるほどは調べていませんが、小説家と翻訳家はそれぞれ独立した分業となっているのが現代文化の主流です。

たくさんの他作指揮をこなしている現役の作曲家はそういません。18世紀のクラシック音楽界は自作初演を作曲家自らの指揮で行うことが多かったようです。19世紀になると、指揮者として活躍したのち作曲家へと転向していったマーラーや、埋もれた過去の名作を発掘することにも貢献した作曲家メンデルスゾーンやワーグナーなどいます。20世紀になると、作曲家と指揮者はそれぞれ独立した分業をとるようになり、職業指揮者が脚光を浴びるようにもなります。作曲家と指揮者の優位性もシーソーしながら、いまなお分業となっているのが現代文化の主流です。

今回題材にするのは『翻訳夜話/村上春樹 柴田元幸』(2000)です。

この本は、ワークショップで行われた対談をまとめたもので、参加者との質疑応答の形で進められています。3回のフォーラムは、回ごとに学生や翻訳家と参加対象も入れ替わり、広いところから深いところまで充実した翻訳談義になっています。また、同じテキストから村上春樹と柴田元幸の訳し比べをした項もあって、音楽でいうところの聴き比べのよう、少し皮膚感覚でわかってきておもしろいです。

自分が読んだあとなら、要約するようにチョイスチョイスな文章抜き出しでもいいのですが、初めて見る人には文脈わかりにくいですよね。段落ごとにほぼ抜き出すかたちでいくつかご紹介します。そして、すぐあとに ⇒⇒ で僕のコメントをはさむ形にしています。

“単純に直訳でいいんだというふうに言っているわけではないですけれど(笑)。とにかく僕はそういうふうにやります、ということです。

たとえば語彙をどれだけ豊富に使うかというのが文体の一番大事なことだと思っている人もいますし、どれだけわかりにくく書くのかというのが大事なことだと思っている人もいますし、逆に、どれだけわかりやすく書くのが大事だと思っている人もいるし。いろんな要素があります。美しく書きたいとか、簡潔にシンプルに書きたいとか、おもしろく書きたいとか。自分なりのポリシーというか、文章を書くときにプライオリティのトップにくるものが、それぞれにあるはずです。

僕の場合はそれはリズムなんです。呼吸と言い換えてもいいけど、感じとしてはもうちょっと強いもの、つまりリズムですね。だからリズムということに関しては、僕は場合によってはテキストを僕なりに自由に作りかえます。どういうことかと言うと、長い文章があれば三つに区切ったり、三つに区切られている文章があったら一つにしたりとか。ここの文章とここの文章を入れ換えたりとか。

なぜそれをするかというと、僕はオリジナルのテキストにある文章の呼吸、リズムのようなものを、表層的にではなく、より深い自然なかたちで日本語に移し換えたいと思っているからです。英語と日本語のリズム感というのは基礎から違いますし、テキストの文章をそのままのかたちで訳していくと、どうにも納得できない場合がある。そう感じた場合には、僕の独断でつなぎ換えたりします。そのことに関しては「直訳派」とは言い切れないところがあるかもしれない。そのかわり、それ以外のレトリックとかボキャブラリーとか、そういうことに関してはテキストに非常に忠実にやりたいと。”

~(中略)~

⇒⇒

久石譲の指揮にもリズム重視なところがあります。文章の区切り方は、音楽に置き換えるとアクセントの付け方やフレージング(歌わせ方や息つぎのような)に近いとも言えるかもしれませんね。もっと直球でいうと句読点ですね。ひとつの文章のどこに「、」を打つかで流れも意味すらも変わってくることがあります。音楽も一緒でひとつのメロディのどこに「、」を打つかで全く別物のように聴こえたりします。たぶん村上さんはリズムをその文章の集合体で作っている。たぶん久石さんはリズムをその旋律の集合体で作っている。

「あくまのぬいぐるみ」

悪魔のぬいぐるみ

あ、くまのぬいぐるみ

「かがみみにきた」

鏡、見に来た

蚊が、耳に来た

「ここではねる」

ここで、跳ねる

ここでは、寝る

【ぎなた読み】と言われる、区切る場所で意味の変わる文章。ウェブでたくさんおもしろいの出てきますね。

歌もそうです。英語で歌われるか日本語で歌われるか。言葉を置き換えるときのワード選びも大変そうですけれど、言葉から生まれるリズムも変わってきます。考えてみたら、洋書は横書き、和書は縦書き。読む人のリズム感にも文化としての歴史や影響がありそうか気がしてきます。横揺れ、縦ノリ。

![]()

“とにかく相手のテキストのリズムというか、雰囲気というか、温度というか、そういうものを少しでも自分のなかに入れて、それを正確に置き換えようという気持ちがあれば、自分の文体というのはそこに自然にしみ込んでいくものなんですよね。自然さがいちばん大事だと思う。だから、翻訳で自己表現しようというふうに思ってやっている人がいれば、それは僕は間違いだと思う。結果的に自己表現になるかもしれないけれど、翻訳というのは自己表現じゃあないです。自己表現をやりたいなら小説を書けばいいと思う。”

~(中略)~

⇒⇒

ここはまた別角度からおもしろいところです。職業指揮者のカラヤンは、タイプの異なる作曲家たちの作品でさえ、まるっとカラヤン流に演奏してしまいます。カラヤン一色たんに覆ってしまいます。それによって輝き放った作品もしかり逆もしかり。一方で、村上春樹も久石譲も自己表現がしたいのであれば自分の作品(小説・音楽)で存分にできます。でもでも、他人の作品を通しても「村上春樹とわかる翻訳」「久石譲らしい指揮」というのもにじみ出てしまっていることも、また事実なんですよね。そこに自分がやる意味が現れてきてしまっている。ファンとしてはうれしい、強烈な作家性をおさえきれていない。

![]()

“なんていうのかな、翻訳していると癒やされるという感じがあるんですよね。なぜ癒やされるかというと、それは他者のなかに入っていけるからだと思うのね。たとえば僕がフィッツジェラルドという作家をこつこつと訳していると、フィッツジェラルドの考えていることや感じていることや、あるいは彼が生きている世界に、自分がスッと入っていくんですよ。ちょうど空き家に入っていくみたいな感じ。

それはやっぱり、シンパシーというか、エンパシーというか、そういう共感する心があるからですよね。だからテキストとのあいだに、作家とのあいだにそういうものがないと、僕にとっては翻訳ってやっている意味がほとんどないんです。どれだけうまく自然に有効に相手のなかに入っていけるか、相手の考えるのと同じように考え、相手の感じるのと同じように感じられるか、それが重大な問題になってきます。

これは僕が翻訳してみたいなという小説と、これはあまり翻訳したくないなという小説はたしかにありますよね。それはね、この小説は優れているとか、優れていないとか、好きとか好きじゃないとか、そういう話じゃなくて、自分が個人的にコミットできるかできないかというのが、とても大きいですよね。相性のようなものもありますし。これは素晴らしい小説だけど、僕はあまり翻訳したくない、あるいはできないだろうというケースもたくさんあります。”

~(中略)~

⇒⇒

久石譲の作曲家視点の指揮にも近いものがあるように感じます。演奏会のプログラムにのせるときも好き嫌いだけでは選んでない。自分がコミットできる作品、自分の指揮で観客に届けられるものがあると確信できる作品、そんなふうに感じています。一方で、著書や雑誌などで「好きな作品」と公言しているものでも、プログラムにはとんとのらないものいっぱいあります。

![]()

“一つは非常にフィジカルな実際的なリズムです。いわゆるビートですよね。僕は若い頃ずっとジャズの仕事をしていたんで、ロックも好きだけど、要するにビートが身体にしみついているんですよね。だからビートがない文章って、うまく読めないんです。それともう一つはうねりですね。ビートよりもっと大きいサイクルの、こういう(と手を大きくひらひらさせる)うねり。このビートとうねりがない文章って、人はなかなか読まないんですよ。いくら綺麗な言葉を綺麗に並べてみても、ビートとうねりがないと、文章がうまく呼吸しないから、かなり読みづらいです。”

~(中略)~

⇒⇒

”ビートは身につけやすいけれどうねりはとても難しい”とも続けて語られています。音楽でいうと何でしょうか。ビートはメトロノーム的な基本リズムや拍子だったり。うねりはグルーヴ感だったり。曲や楽章全体を引っ張っていく力・引き込む力・魅せる力、つまりは推進力といったところでしょうか。スローテンポならうねりは揺らぎだったり。心地のよい、包みこまれるような、感情を揺さぶるような。

![]()

“結局、自分で文章を解体して、どうすればこういう素晴らしい文章を書けるのかということを、僕なりに解明したいという気持ちがあったんだと思います。英語の原文を日本語に置き換える作業を通して、何かそういう秘密のようなものを探り出したかったのかな。自分で実際に手を動かさないことにはわからないこと、身につかないことってありますよね。たとえば写経と同じようなもので。”

~(中略)~

⇒⇒

久石譲も、コンサートでプログラムした「シェーンベルク:浄められた夜」の楽曲分析や指揮勉強のために自ら譜面に書いたというエピソードあります。その項には、モーツァルトも熱心にバッハ等を書き写し研究したこと、マーラーやショスタコーヴィチも他作を編曲することで勉強したのでは、ともありました。詳しくは『音楽する日乗/久石譲』「シェーンベルクの天才ぶりと、その目指したものは……」本を手にとって見てみてください。

![]()

“僕が翻訳にいちばん最初に興味を持ったのはカポーティなんですよね。高校時代に英文和訳の参考書にカポーティの”The Headless Harks”(無頭の鷹)の冒頭の部分がたまたま入っていまして、それを受験勉強のひとつとして和訳したんですが、あまりにもその文章が見事なので、ひっくりかえるくらい感動したんです。でもそのときも、ただ読んで「これは素晴らしい!」と感動しただけではないんですよね。それを日本語に移し換えることによって、自分も主体的にその素晴らしさに参加しているというたしかな手応えがあった。カポーティもフィッツジェラルドにしても、非常に文章が精緻ですよね。美しくて、情感があって、確固としたスタイルがあって、そういうものを自分の手で日本語に移し換えることで、なんだか心があらわれるような喜びを感じることができた。”

~(中略)~

⇒⇒

ここぐっとファンに引き寄せると、久石譲の音楽を聴いて、自分も弾いてみたいと思い練習するのと同じですよね。聴くだけでももちろん感動するけれど、自ら演奏してみたらもっと味わえること。”主体的にその素晴らしさに参加しているというたしかな手応え”という表現がとびきり素敵です。

![]()

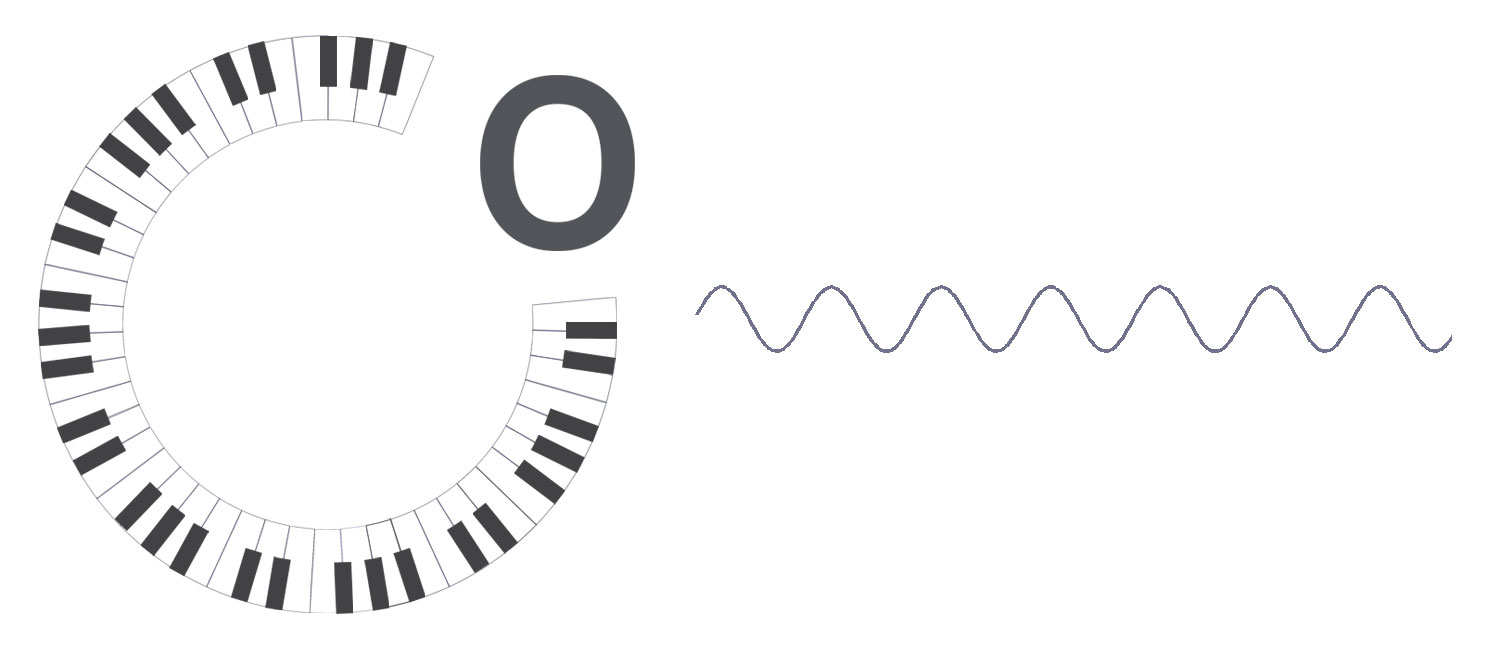

“僕は思うんだけど、創作の文章にせよ、翻訳の文章にせよ、文章にとっていちばん大事なのは、たぶんリズムなんですよね。僕が現在形と過去形をある程度混在させるというのも、あくまでリズムを作っていくためです。原文ではひとつの文章を二つに分けたり、原文では二つの文章をひとつにまとめたりするのも、つまるところリズムのためです。そういうリズムが総合的に絡みあってこないと、その文章は「とん・とん・とん」という単調なリズムになっちゃうわけですね。「とん・とん・とん」だと人はなかなか読んでくれないです。「トン・とん・トン」というリズムが出てくると、それは人が読む文章になる。

文章っていうのは人を次に進めなくちゃいけないから、前のめりにならなくちゃいけないんですよ。どうしたら前のめりになるかというと、やっぱりリズムがなくちゃいけない。音楽と同じなんです。”

~(中略)~

⇒⇒

久石譲の場合は? ここはもう音楽を聴いてもらうしかない。一番説得力があると思うんです。じっくり聴いて楽しんでほしい。こういうのもありました。2分間くらい聴いて読んで、なにかつかめたりして。

久石譲 ベートーヴェン交響曲全集 / Joe Hisaishi&FOC Beethoven Complete Symphonies

from Octavia Records Inc. YouTube

![]()

“スピードって大事ですよね。たとえば僕がいま本を書いて、それが十五年後にひょいとノルウェー語に訳されたとして、それはそれでもちろん嬉しいんだけど、それよりは二年後、三年後にいくぶん不正確な訳であっても出てくれたほうがありがたいですね。それは大事なことだと思うんですよ。正確さというのは大事だけど、速度というのも決して無視できないことです。たとえば、ヴォネガットの『チャンピオンたちの朝食』。あれね、アメリカで出たときに読んで素晴らしいと思ったんです。ところが日本でなかなか翻訳が出なくて、おそらく十年以上かかってやっと出たんです。

でもそのときにはなんかもう気が抜けちゃってるのね。これは賞味期限の問題だと思うんです。小説には時代的インパクトというものがあるし、同時代的に読まなくちゃいけない作品も、やはりあると思いますよ。”

~(中略)~

⇒⇒

映画なんかわかりやすい。本国で公開されたヒット作はタイムリーに海外でも公開されたほうが望ましい。同じタイミングで広まらないと言葉や文化を越えて共感できない同時代性や空気ってあります。ハリウッドやディズニーは、世界中で受け入れられる前提で各国吹替版を同時進行で製作していますね。韓国エンターテインメントもスピード早い。日本でもヒットの予兆を感じたものは、わりとスピーディに各国公開できているのかな。ここもまたグローバルな競争です。『君の名は。』や『鬼滅の刃』が日本公開から10年後に世界でフィーバーするって…なかなか考えにくい。共感の渦はスピードと勢いがあればあるこそたしかな爪跡をのこす。

見方を変えて、久石譲音楽も翻訳されるのであるならば、やっぱり同時代的にスコアがあったほうが望ましいと僕は思います。世界各地で多く翻訳(指揮)されることで、言葉や文化を越えて共感が芽生える。そして何かを変えるかもしれない。

![]()

”うーん、というか、僕はフィッツジェラルドの短篇をいくつも訳してて、まあ、他の方ももちろん何人か訳してらっしゃって、まあ、有名な短篇であれば五、六種類は訳がありますよね。だいたいみんな自分の訳がいちばん良いと思っている。で、比べて読むとやはりずいぶん違うんですよね。さすがに文意はそんなに違わないですけど、文章というか、文体は違ってます。呼吸も違うし、雰囲気も違います。

僕はたとえばフィッツジェラルドみたいな古典作品というのは、そういう具合にいくつもの翻訳があって、いくつものヴァージョンがあって、読者が読み比べて、その中から自分のいちばん気に入ったものを選ぶというのがベストだと思うんです。それぞれの訳者の個性というものもあるし、時代による洗い直しみたいなのもあっていいはずだと思う。音楽の演奏と同じですね。たとえば、ベートーヴェンのピアノ協奏曲の三番は、バックハウスの演奏があって、グールドの演奏があって、ケンプがいて、ブレンデルがいて、ポリーニがいて、そういうなかから自分の好きな演奏、肌に合う解釈を選ぶというような選びとり方ですね。だからそういう意味では、フィッツジェラルドなんかについては僕は、自分の訳したいように訳すということをある程度は意識しています。他の方とはやっぱりちょっと違う、僕なりの翻訳を作っていきたいという頭がある。決して強引にはやりたくないけれど、僕にとってのフィッツジェラルド観みたいなものをきちんと出していきたいと考えています。

ただ、そうではなくて、僕しか翻訳が出てないものに関しては、もう少しニュートラルな方向に行きたいなというふうには思っているんですよね。たとえば、カーヴァーなんかに関しては僕の訳で全集まで出ちゃって、他の人が訳しにくいケースだと思うんで、できるだけニュートラルな訳を心がけていると思うんだけれども、カーヴァーになっちゃうと、どこまでがニュートラルで、どこからがニュートラルじゃないのか、僕にもちょっと判断がつきかねる部分があるんですね、本当に。あれはやはり一般的な文章とは言いがたいですから。それと、僕はあまりにも深くカーヴァーの作品に関わってしまったから。”

~(中略)~

⇒⇒

これはもう読めばそのままよくわかる。横からうだうだ言う必要もない。だけどちょっと言っちゃう。クラシック音楽にもひとつの作品にたくさんの録音盤があります。時代の名盤、永遠の定番、現代の新版、たくさんあっていいんですよね。リスナーに選択肢が用意されているってありがたい。海外小説でも好きな作品をいくつかの訳書で読み比べてる人っています。僕にはそんな深い嗜みはないですけれど。昔はよくそんなことやるなあなんて思ってました。今はすっと受け入れられます。そっか音楽も小説もいろいろな味わいかたしたいのは一緒なんだと。

![]()

”本当は僕はサリンジャーの『ライ麦畑でつかまえて』をすごくやりたいんです。野崎孝さんの有名な訳がありまして、僕も高校時代にそれを読んで、すごくおもしろかったんですが、ただああいうものの翻訳にはやはり賞味期限みたいなものがあると思うんです。純粋に日本語の語彙の問題だけを取り上げても。だからさっきもクラシックにはいくつかヴァージョンがあっていいというふう言ったけど、並列的にもっと別のヴァージョンがあってもいいんじゃないかなと思うんですよね。一方に歴史的な名訳があり、時代に合った新しい訳が同時にあり、でいいんじゃないかと。それが一般的な読者に対する親切だと僕は思うんです。”

~(中略)~

⇒⇒

別の本では、”四十年も経過すると、我々にとってもオリジナル・テキストの意味みたいなのもけっこう変化してきます。翻訳を立ち上げる文化的背景もずいぶん変化しますし、読者の意識も変わってくるし、だいいち日本語の文体そのものが変わってくる。” と同旨語られていました。現代の位置から再評価や再検証をすることで、現代に読まれやすくなる。久石譲のいう「クラシック音楽を古典芸能にしてしまってはいけない」という発言を思い出します。

![]()

”翻訳をなぜするかという、最初の命題に戻ってきちゃうかもしれないけど、正直に言いまして、翻訳というのは苦労は多いけどそんなにお金にはならない(笑)。

だから好きじゃないとできないと僕は思うんですね。たとえば僕の場合であれば、翻訳しているよりは、たとえば自前のエッセイを書いたり、短篇書いたりしているほうが、経済的にははるかに効率がいいんです。効率ということから言えば。それでも僕が翻訳をやるのは、どうしても翻訳がやりたいからです。なぜ翻訳をやりたいかというと、それは、自分の体がそういう作業を自然に求めているからです。なぜ求めるんだろうというと、それは正確に答えるのが難しい問題になってくるんだけどたぶん、僕は文章というものがすごく好きだから、優れた文章に浸かりたいんだということになると思います。それが喜びになるし、浸かるだけじゃなくて、それを日本語に置き換えて読んでもらうという喜び、柴田さんがおっしゃったように、紹介する喜びというものもあるし……えーと、翻訳は愛だと言ったのは柴田さんでしたっけ?”

~(中略)~

⇒⇒

「久石譲&フューチャー・オーケストラ・クラシックス」「久石譲 presents ミュージック・フューチャー」は、古典作品と現代作品を並べる、久石譲が明日に届けたい音楽をナビゲートする、世界の最先端の音楽を紹介する、日本ではまだあまり演奏されていない音楽を紹介する。こういったコンセプトを掲げたコンサートシリーズです。

![]()

”それで英語に「他人の靴に自分の足を入れてみる」という表現がありますよね。実際に他人の身になってみるということなんだけど、翻訳って、いうなればそれと同じです。

ものを書く読むということについて言えば、実際に足を入れてみないとわからないことって、たくさんあります。自分で実際に物理的に手を動かして書いてみないと理解できないことって、あるんですよね。目で追って頭で考えていても、どうしても理解できない何かがときとしてある。

だから昔、印刷技術のないころには、写経とか、たとえば、『源氏物語』をみんなずっと写してた。これは要するに、現実的な必要に応じて、こっちからこっちに同じものを引き写すだけなんだけれど、しかしそうすることを通して結果的に、あるいは半ば意図的にかもしれないけど、人々は物語の魂そのもののようなものを、言うなれば肉体的に自己の中に引き入れていった。魂というのは効率とは関係のないところに成立しているものなんです。翻訳という作業はそれに似ていると僕は思うんですよね。翻訳というのは言い換えれば、「もっとも効率の悪い読書」のことです。でも実際に自分の手を動かしてテキストを置き換えていくことによって、自分の中に染み込んでいくことはすごくあると思うんです。”

~(中略)~

⇒⇒

「指揮してみないとわからないことってたくさんある」久石譲スタンダードです。僕らだって、好きな文章は書き写したりもするし、好きな絵は真似て描いてみたいと思うし、好きな曲はちょっと楽器でさらってみたいと思う。

![]()

”ちょっといいですか、”Collectors”、テキストの i頁、”Aubrey Bell, he said. /I don’t know you, I said.”という文章。ここの部分で、僕は前に「オードリー・ベルです、と彼は言った。/どういうご用件でしょうかね、と僕は言った」と訳したことがあるんです。でも、何で僕が”I don’t Know you.”をこう訳したかぜんぜん覚えてなくて、さっき原文を見て、ああそうかと思ったんだけど、柴田さんのは、「オードリー・ベルです、と男は言った。/存じ上げませんね、と私は言った」となっていて、これが正確な訳なんですよね。でも、僕のはこれは一段飛んじゃってるのね。”

~(中略)~

⇒⇒

具体例です。状況や気持ちをくみとった表現で訳したものとニュートラルな直訳の比較です。だいぶん印象も変わっておもしろいですね。

譜面からなにを読み取るか。前後の文脈、作曲家がそこでやりたかったこと、強調したかったメロディ以外のフレーズや楽器、感情を込めるか込めないか。一方で譜面そのままに直訳的にいくか。だいぶん印象も変わってきますね。

職業作家の村上春樹や久石譲が、他作の翻訳や指揮を手がけることの意味。職業翻訳家や職業指揮者が、時代のなかで作品を継いでいく意味。このコントラストこそが現代文化を豊かなものにしてくれているんだと思います。

(以上、”村上春樹文章”は『翻訳夜話』より 引用)

![]()

少し追加します。

同書からは離れて、第2弾『翻訳夜話2 サリンジャー戦記/村上春樹 柴田元幸』(2003)。こちらはほぼ純粋な対談になっています。ついにサリンジャー「キャッチャー・イン・ザ・ライ」の新訳本を発表したタイミングで行われた2回にわたる濃密な対話です。翻訳についてよりも、サリンジャーやライ麦畑についての魅力や謎についてとことん語られていて、一目散に物語が読みたくなってくるかもしれません。それはさておき。

“うん。「盛り上がる」は使いやすかったです。言葉自体としては既にある言葉だから。ただ翻訳というのは、もちろん小説だってそうなんだけど、今はともかくとして、それがあと三十年たって、そこで使われている言葉がどの程度アクティブに残っているか、そのへんまで考えないと成立しないところがありますよね。今うまく成立しても、三十年くらいたって若い読者に、「なんだ、これ。これが若者のバイブルなの?」とか言われる可能性があるような言葉は、極力削りたいなと思います。場違いな単語ひとつで、作品という前提そのものが崩れちゃう可能性ってあうわけだから。そういう観点から、「シブい」という言葉は使わなかったですね。「シブい」は、「いかす」と同じようにけっこう古くなっていくような気がするんです。じゃあ。「マジな」が残るのかと聞かれたら、うまく説明できないんだけれど、「マジ」というのはそれなりに残るんじゃないかなあと。このへんはもうあくまで個人的な勘でしかないですね。”

(『翻訳夜話2 サリンジャー戦記/村上春樹 柴田元幸』より 一部抜粋)

⇒⇒

上のほうでも”翻訳には賞味期限がある”と語られていましたけどより具体的に。時代によって訳も変わってしかりというか変わっていかないといけない。それがよくわかります。今はもっと適切な日本語はあるし、今は使えない語句やスラングもある。時代性を反映しながら未来まで見すえながら。

2021年の久石譲インタビューから。

”僕がやりたいのは新しいクラシック。古典を古典のまま古典っぽくやることではない。現代に生きる音楽、現代に聞くべき音楽のひとつとして、クラシックを提供したい”

”10年後、20年後のスタイルを先取りする。それが作曲家ならではの指揮だと思う”

(Info. 2021/04/25 ジブリ名曲生んだ久石譲 70歳でオケ首席客演指揮者に (日本経済新聞より)抜粋)

![]()

村上春樹にみる翻訳。久石譲にみる指揮。だぶるように透けるように、うっすら見えてきたのならうれしいです。ちょっとこじつけが過ぎるよ!抜き出し方が作為的だ!……そんなことにはならない印象で自然にすうっと入ってくるとうれしいです。

共通点もあります。古典や名作だけではなく埋もれていた傑作やまだ日本には紹介されていない重要作品までと、時代を現代にまで広げてナビゲートしていることです。村上春樹でいえば現役作家の翻訳もしていますし、久石譲でいえば現役作曲家の指揮もしています。

ファンにとって読書や鑑賞の幅を広げてくれます。読み方や聴き方にも変化を運んでくれます。好きな人から提供されなければ自らは出会うこともなかったものに今触れている。それは巡り巡って村上春樹の久石譲の作品をもっと好きになっていく。新しい魅力や感動へと連れていってくれます、きっと。

-共通むすび-

”いい音というのはいい文章と同じで、人によっていい音は全然違うし、いい文章も違う。自分にとって何がいい音か見つけるのが一番大事で…それが結構難しいんですよね。人生観と同じで”

(「SWITCH 2019年12月号 Vol.37」村上春樹インタビュー より)

”積極的に常に新しい音楽を聴き続けるという努力をしていかないと、耳は確実に衰えます”

(『村上さんのところ/村上春樹』より)

それではまた。

reverb.

目と耳が忙しくなるから村上春樹×久石譲の読書タイムはしない主義♪

*「Overtone」は直接的には久石譲情報ではないけれど、《関連する・つながる》かもしれない、もっと広い範囲のお話をしたいと、別部屋で掲載しています。Overtone [back number]

このコーナーでは、もっと気軽にコメントやメッセージをお待ちしています。響きはじめの部屋 コンタクトフォーム または 下の”コメントする” からどうぞ♪