Posted on 2020/03/17

ふらいすとーんです。

ひとつ楽しく、実際に音楽を聴いてもらいながら(公式音源)、サウンドトラックの魅力をご紹介していきます。

映画『ファンタスティック・ビースト』は、映画『ハリー・ポッター』のスピンオフシリーズで第2作まで公開されています。『ハリー・ポッター』はオリジナル・ミュージックをジョン・ウィリアムズが担当し、作品を追うごとに作曲家は交代していきました。『ファンタスティック・ビースト』は、『ハリー・ポッター』シリーズには携わっていないジェームズ・ニュートン・ハワードが、今のところパート1・パート2とどちらも音楽を担当しています。

音楽に魅了されてしまったのは、まったくの逆順番でした。あるとき、『ファンタスティック・ビーストと黒い魔法使いの誕生』(第2作目)のサウンドトラックを聴いて、こんなにいい音楽だったっけ!?と驚いたのがそのはじまり。それから、映画をあらためて見返し…これはスルーしちゃうよなあ…。くまなく映画を観ながらサウンドトラック音源と照らし合わせ、『ファンタスティックビーストと魔法使いの旅』(第1作目)のサウンドトラックを聴き、映画も見返し。そう、映画の楽しみ方としては逆回転しています。

なぜスルーしてしまったのか?

こんなにも丁寧に書かれた魅力的な音楽なのに、本当にサウンドトラックだけを聴いていても楽しい、映画では全然聴こえてこないからです。効果音 〉台詞 〉音楽 な音響バランスになっているのはこの作品に限ったことではないことですが、それにしても音楽が小さい。効果音と音楽のきっかけって同じところが多いですよね。音楽が盛り上がってきてバーンと鳴るようにつくっているのに、効果音もその瞬間一緒にババーン!と鳴ってしまう。音楽を残念にしてしまっている効果音の使い方が多い。

映画時間134分で、サウンドトラックは77分、実際に映画ではずうううっと音楽はなにかしら鳴っていて、誇張でもなく音楽がないのは上映時間のなか合算で約15分間くらいだと思います。そうなってくると、そうなんです、サウンドトラック未収録の楽曲たちもたくさんある。僕は、映画を観ながら、タイムキーパーでここからここまでの音楽はサウンドトラックに収録されていない、なんていうのも全てメモしながら把握していきました。暇ですね。サウンドトラック収録曲が繰り返し使われているものもあるにせよ、ざっと30分くらい(約10~15曲?)はCD未収録です。それでも、サウンドトラックはぎりぎりいっぱいの77分収録してくれたということもわかってきます。でも…、2枚組で完全収録してほしかったなあと、ファンなら思ってしまうほどのクオリティーです。

まずは全体からみていきます。

JAMES NEWTON HOWARD

ハリウッド映画音楽作曲家として有名です。ウィキペディアなど見ると、知っている観たことある映画がたくさんラインナップされています。ただ、僕のイメージでは、そんなに印象に残りやすい音楽の書き方をしない作曲家だったので、映画鑑賞時も耳のチェック・アンテナが開いていなかったのかもしれません。どちらかというと、旋律線が強くない、旋律の押し出しも弱い感じで、無個性な作風もある。そんなジェームズ・ニュートン・ハワードが、この作品では!

ぜいたくな音楽録音

フルオーケストラは、最大時約100名近い編成での録音で、合唱はLONDON VOICESが約40名、Boy’s Choirが約15名となっています。オーケストレーションに6人の名前が挙がっています。ハリウッド映画音楽収録ではおなじみのアビー・ロード・スタジオでの録音は9日間にも及んだそうです。かなり異例な日数ですが、これだけ曲数多く約2時間分の録音ともなればうなずけます。くわえて、オーケストラと合唱が別録りだったのかもしれません。オーケストラを収録したあとにコーラスを収録というスケジュールだったのかもしれません。そのほか、フィドル、ヴィオラ・ダ・ガンバ、バロック・チェロといった民族色を出すための楽器も起用されています。

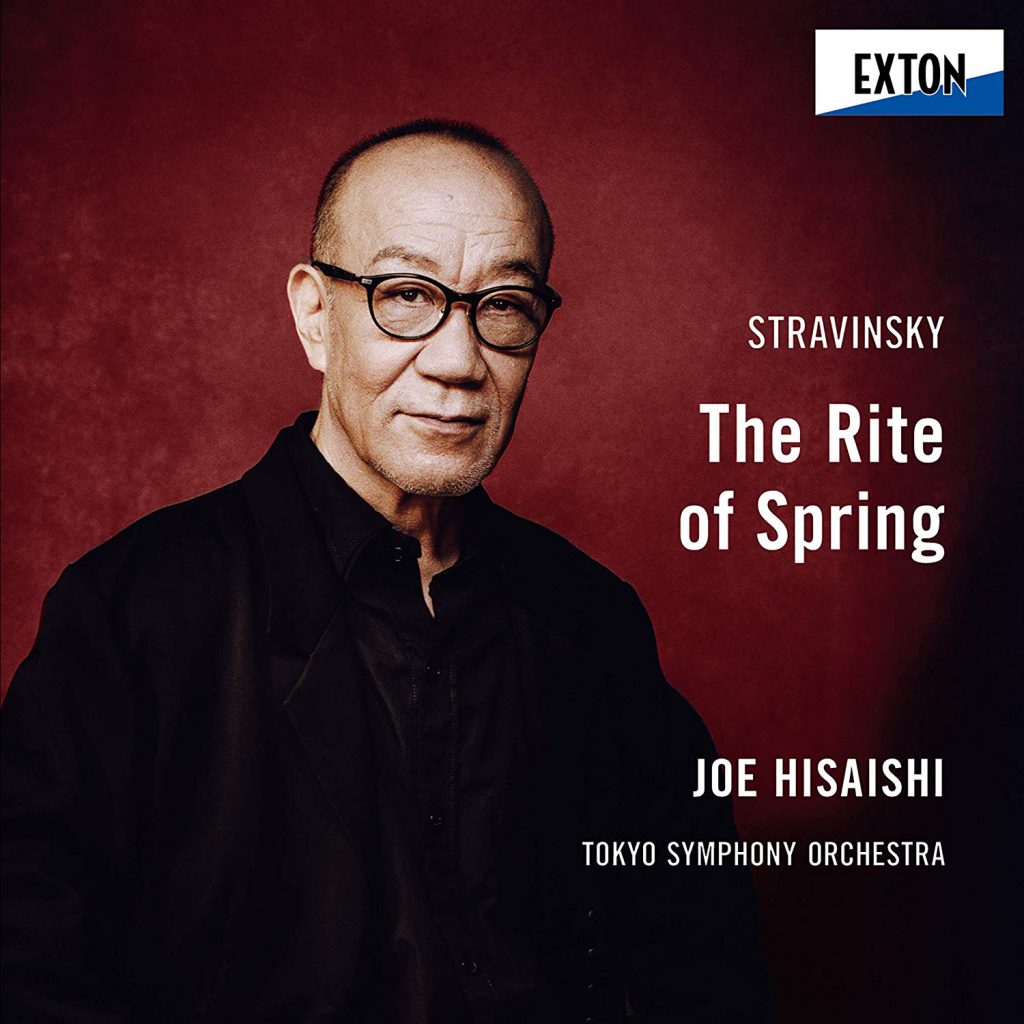

唐突な共通点をひとつ。久石譲作品『Minima_Rhythm ミニマリズム』(2009)は、アビー・ロード・スタジオ録音で、ロンドン・ヴォイシズも起用した渾身のオリジナル・アルバムです。

オーケストラ+コーラスの絶妙な融合

ほぼ全曲でコーラスが編成されています。これが不思議とひとつの融合体になっているんです。一般的には、オーケストラとコーラスが対峙する音空間が作り上げられ、ある一定の存在感をもって拮抗したり緊張感をもたせたりすると思います。この作品では、コーラスはひとつの楽器のパートとして、極端にいうと弦楽器と同じようなパート役割になっているように思います。

ヴァイオリン=ソプラノ(弦楽器=合唱)、ヴィオラ=アルト、チェロ=テノール、コントラバス=バスというように。あるときは女声のみ(ソプラノ、アルト)、あるとには男声のみ(テノール、チェロ)というように。コーラスです!というひとかたまりよりも、必要な音域を必要な旋律で散りばめている、そんな印象をうけます。

そしてミックス作業のなかで、かなりオーケストラとコーラスの音像を近づけている、分離しないような音質に調整しているように思います。オーケストラはその分切れ味鋭いソリッドさを犠牲にしていますが(たとえば弦楽器の弓を鋭くひいた時の音質、たとえば管楽器のパーンと耳をつんざくような鋭く破裂する音質)、まるでヤスリを丁寧にかけるように、ツヤのかかったまろやかな音像にしている。コーラスもまた、肉声さを消した神秘的で幻想的なヴォイスへと、ときおりシンセサイザーのヴォイス音源(たとえばフェアライトのような)と錯覚するほど、透明感を重視した音像になってます。そうやって、オーケストラとコーラスが統一感をもって融合体が作り上げられている、ように思います。また、コーラスはときにソプラノ独唱のような使い方もあり、かなり巧みに”声パート”を使い分けています。

ひとつの交響作品のよう

まるでひとつの大きな交響作品のようです。それはマーラーの巨大で長編な交響曲のようでもあり、ワーグナーの壮大で幾重のライトモチーフいきかう楽劇のようでもあります。

オーケストラ+コーラスによる音楽づくりは書いたとおりです。管弦楽の緩急や緻密さといったダイナミズムもすばらしく、効果音を多少減らしたり小さくしても遜色ないほど、作りこまれています(もったいない)。作曲家と6人のオーケストレーションという役割分担もあるのかもしれませんが、その比重はわかりません。というのも、第1作目においても作曲家と8人のオーケストレーションという役割分担になっているからです。これをふまえても、第1作目の音楽がいくぶんざっくりで単純なオーケストレーションに聴こえてしまうほど、第2作目の完成度はずば抜けて高いです。

モチーフくすぐる

印象的な主題旋律がたくさん登場します。第1作目から引き継がれたモチーフ(以後、主題旋律・メロディ・主要テーマ・音型と同義)もありますが、おそらくそれは半分くらい。明るめなファンタジーになっていた第1作目は音楽も同じく、ユーモラスでチャーミング、冒険活劇的なスリリングな楽想にワクワク感が統一されていました。映画『ハリー・ポッター』がシリーズを追うごとに作品も音楽もダークになっていったように、映画『ファンタスティック・ビースト』も今ある2作品を並べてもその音楽カラーは鮮明なコントラストです。ダークな趣の好む好まざるはあれ、音楽的な密度とその充実は必聴です。

しかも、同じ作曲家が手がけている。前作で提示した主題をあらゆる角度から検証し、発展させることができる機会というのはシリーズ作品ならではです。物語の進む方向にあわせて、自由な可能性を秘めた変奏。それを可能にするのは強烈な個性をもったメロディたちと、新たな翼をさずけた作曲家の手腕です。

アレンジ違いではない

一般的に映画音楽には、メインテーマという曲があって、サウンドトラックにはいくつかの曲でそのアレンジ違いが収録されていたりします。でもこの作品では、その表現は適していません。メインテーマ(A)が違う曲想になって(A’)一曲ごとに収録されているわけではない。主要モチーフ[A][B][C]があったとして、[A]+[B]という一曲があったり、[A’]+[C”]という曲があったり。複数の楽曲にいくつものモチーフが自由自在に行き交っているので、しかもバリエーション(変奏)で、くまなく掌握するのはひと苦労です。そのぶん、CD盤一枚をとおして聴き飽きないというのが大きな魅力になっています。【ひとつの交響作品のよう】と記したのは、そういった意味も込めています。これから、いくつかの曲を紹介していきますが、モチーフごとにまとめたので、「あれ?さっきもこの曲あったよね」というのがあるかもしれません。一曲のなかに複数のモチーフがあるから、またがっているんです。

おもうに、クラシック音楽の「第一主題・第二主題があって、提示して展開して、また再現して」って、同じようなことですよね。いや、同じといっては語弊があるにしても、このさらに高度な音楽建築物ということですよね。映画音楽は、わざとこっそりモチーフを隠したりする必要もないので、よりシンプルにモフーチやメロディが展開している様子を、楽しんだり探したりしやすいのも大きな、そしてわかりやすい魅力です。

その他

まとめられないことを箇条書き。

曲の立ち消え方がとてもなめらかです。すううっとスムーズに消えていく楽曲が多い。ぶつ切り感もないし、曲の展開途中で終わったなという印象もない。その効果もあって、一枚をとおして交響作品や組曲を聴いているよう。これはオーケストレーション+エンジニア技術の手腕だと思います。

映画ではサントラ収録とは異なる切り貼りがされた曲も多いです。くり返しのあるなしというよりは、パートのくっつけ方が違う。わかりやすくいうと、[E][F][G]という曲パートがあったっとして、サントラのほうにはTrack.5に[E][G]、Track.6[F]というように。これまた、モチーフで攻めた音楽づくりだからこそできる技なのかもしれません。

映画エンドロールは約8分。ここに主要テーマ曲たちがふたたび流れるというのは一般的です。5~6曲分くらいあったのかな、そのなかにサントラ未収録の楽曲もあったりします。エンドロールで流すくらい大切な曲なんだったら…もごもご。

サントラ未収録の楽曲たちの多くは、本編中の通奏低音のような役割が多く、主要モチーフのバリエーションというよりは、メロディをもたないもの、アクセントとしてのもの、空気になじむようなもの、そういった種類の音楽が多いのも事実です。あと、少しだけ第1作目から持ち出した(録音は新たに)曲も使われています。

ここまで読んだきて、少しでも興味をもってもらえたならうれしいです。いや、引いてしまったかもしれませんね。僕も、久石さんが手がけた映画サウンドトラック以外で、ここまで掘りさげてしっかり書くことは珍しく、掘りさげたいほどにハマってしまった、そんな映画音楽です。

「ファンタスティックビーストと黒い魔法使いの誕生」オリジナル・サウンドトラック

Fantastic Beasts: The Crimes Of Grindelwald – Original Motion Picture Soundtrack

1.セストラル・チェイス The Thestral Chase (08:04)

Music by James Newton Howard

Track 1 contains “Hedwig’s Theme” Written by John Williams

Recorded at ABBEY ROAD STUDIOS, LONDON

and more…

なかなか、文章だけじゃなく音楽も一緒に「ここがね!」といえる機会は少ないですね。ぜひ、公式音源と一緒に純粋に楽しみながら耳でもふれてみてください。全25曲紹介はさすがに思い入れが強すぎるので、主要テーマ曲を中心に、モチーフの変幻を楽しんでいきます。

1.セストラル・チェイス The Thestral Chase (08:04)

VIDEO

from WaterTower Music YouTube

映画プロローグから本格的です。一気にこの作品の世界観に引き込まれ、さらには前作とは異なる作品カラーを音楽でも強烈に打ち出しています。楽しいファンタジーだけではない、より緊張感をもったその世界へと。チェレスタによる「ヘドウィグのテーマ」(ハリー・ポッター テーマ曲/ジョン・ウィリアムズ)が、魔法世界のスピンオフシリーズであることを伝え(00:07~)、そこからはコーラス、弦楽器、電子音が絡み合いながらひんやりとした空気で「ファンタスティック・ビースト」の世界へ。導入部として申し分ないほど、土台からしっかりと緊張感を高めていきます。とにかくコーラスの使い方が巧みですね(04:55~)、発声の特徴を活かしたり、グリッサンドして息の長い不協和音を響かせたり、音域の高低差も明確に使い分けています。そして、この作品の象徴的なモチーフのひとつが登場して(07:13~)映画はここでドーンとタイトルバックです。3拍子のリズムで流れているこの最小音型、巧みなシンコペーションで拍子感覚を狂わせます(07:13~07:15の音型)。まるで魔法をかけるようなモチーフ。好奇心と躍動感をもった最小音型は、ハーモニーを変えながら7回ほど繰り返される。たったそれだけのことなんですけど(07:13~07:31)、オーケストラも重厚にピークを迎え、コーラスもひけをとらない体積をもっていながら、モチーフが後半音程が下がるときには、コーラスは高音域のみになっていて、抜けていく広がりがあります。

全体のところで記した、【オーケストラ+コーラスの融合体】や【管弦楽の緩急さ緻密さのダイナミズム】など、この一曲だけで凝縮して伝えれるほどです。

さて、このサウンドトラックには最後に3つのピアノソロが収録されています。どれも主要テーマ曲のピアノヴァージョンです。映画ではサウンドトラックに収録されたかたち(ピアノソロ)では流れていないと思います。ピアノの後ろにオーケストラをからめていたりなど。ボーナス・トラック的に収録されている3曲だと思います。

ここでひとつ、これをピアノスケッチとみたてて(一種のデモ音源のような)、チャーミングできれいなメロディたちが、管弦楽にどのようにドレスアップされたか、という見方をしていきたいと思います。

ピアノソロ1曲目

24.ファンタスティック・ビーストのテーマ(ピアノ・ソロ)Fantastic Beasts Theme (Solo Piano) (01:37)

VIDEO

ピアノソロで聴くと、ちょっと悲しげで、切なげで、神秘的なメロディです。

第1作目から登場しているモチーフで…

「ファンタスティック・ビーストと魔法使いの旅」

Fantastic Beasts and Where to Find Them OST 25 – End Titles Pt. 2

VIDEO

クラリネットとコーラスがユーモラスな味わいでチャーミングな香りをまとい、ファンタジーらしい不思議さと好奇心湧きあがる曲想です(00:00~)。そんなメロディは、いっぱいいっぱいに引きのばされ、壮大に広がり解き放たれます(00:42~)。こんな変化だけでもワクワクしてしまいます。このモチーフ、第1作映画およびサウンドトラック盤には、バリエーションで複数回登場します。ジャズ・コンボ風軽快なヴァージョンも登場しますが、第1作の本編で必要な雰囲気をもったシーンがあるからです。

注目なのは、第1作目では2,3番手な扱いになっていたこのモチーフ。第2作目では登場回数1番手にまで躍り出ていいることです。

第2作目では…

12.ホグワーツへの旅 Traveling To Hogwarts (01:06)

VIDEO

こんな感じです。第1作目からの管弦楽の緻密さもよくわかりますね。前半はホルンなどで力強く、後半はチェレスタや弦楽器でチャーミングに奏されています。

17.リタの告白 Leta’s Confession (05:14)

VIDEO

これまたシリアスで雰囲気が違いますね(00:20~01:07)。耳にのこりやすいキャッチーで印象的な旋律だからこそ、その変化した姿も個性的です。

20.杖を地に刺して Wands Into The Earth (04:04)

VIDEO

映画のクライマックスにさしかかっています、かなりの迫力です。低音が一段一段どっしりと踏み登りながら2回モチーフをくり返します(03:41~03:51)。転調する効果も抜群で、高揚感いっぱいです。

ほかにもこの楽曲では冒頭からコーラスのひんやりとした空気でじわじわと迫ってきます。そして、金管楽器の旋律が交錯しベルが打ち鳴らされる(02:10~)約30秒間は、久石譲ファンならグッとくるツボなポイントだと思います。そこから先は(02:41~)これぞハリウッド映画音楽。”運命”や”宿命”といったキーワードの似合うダイナミックな音楽です。管弦楽は重厚に下から上へ上がってくる音型をくり返し、高音コーラスは上から下に降りてくる音型をくり返しながら(02:41~02:49の音型)、曲は展開していき、ひとつのメロディが湧きあがってきます(03:25~)。神聖で壮絶な戦いです!

そして先に書いた、あのモチーフがやってきます(03:41~03:51)。ニクイ!

この「ファンタスティック・ビーストのテーマ」という名前をもったモチーフは、ほかにもTrack5(01:46~02:28)、Track6ではワルツ(03:24~03:45)、Track21(03:56~04:20)などでも登場します。ぜひ見つけてみてください。いろいろ聴き比べてみるだけで楽しいです。

ピアノソロ2曲目

23.ダンブルドアのテーマ(ピアノ・ソロ)Dumbledore’s Theme (Solo Piano) (01:27)

VIDEO

ダンブルドアといえば、そう『ハリー・ポッター』シリーズの校長先生です。

3.ダンブルドア Dumbledore (02:11)

VIDEO

風をうけたような大きなオーケストレーションでこのモチーフは展開します(00:48~)。ほかにも、Track21(03:27~03:54)では、ひかえめでそよ風のような心地よさの曲想を聴くことができます。

ピアノソロ3曲目

25.リタのテーマ(ピアノ・ソロ)Leta’s Theme (Solo Piano) (02:04)

VIDEO

なんとも物憂げな、これはリタという主要登場人物のモチーフです。

13.リタの回想 Leta’s Flashback (04:40)

VIDEO

こちらでは、ピアノソロ曲の前半部分が、

17.リタの告白 Leta’s Confession (05:14)

VIDEO

こちらでは、ピアノソロ曲の後半部分が使われています。

ピアノソロ楽曲あるおけがで、これら2つの曲が、もともとひとつのテーマ曲からの枝分かれなことがわかります。とりわけTrack17は、曲タイトルに”リタ”というキーワードがなければ見過ごしてしまったかもしれません。ひとつの曲からAパート・Bパートという素材を小分けにして、本編でそれぞれに巧みに料理・デコレーションして一品化している好例です。

ピアノソロ3曲について

いずれの曲も作品の世界観を表現したものであったり、主要登場人物のテーマ曲だったり。ダンブルドアもリタも、第3作目以降もきっと登場しカギを握っている中心人物たちです。ということは、同じくこれらの曲も再登場するでしょう。ピアノスケッチとあえて書いたのは、この原型をもとに、第2作目では上のような曲になった。そして今後シリーズ、物語が展開していくなかでどう変化していくのか? 明るく、暗く、楽しげに、悲しげに、いろいろな変奏がこれからさらに聴けていく。場面に添った楽曲へと昇華されていく。そのときまで、この原石(ピアノソロ)を聴きながら、イメージを膨らませてみてくださいね、楽しみに待っていてくださいね。そんな意図もあるような気がしてきます。

6.ナギニ Nagini (04:15)

VIDEO

短調で奏されるモチーフ(02:42~03:00)は、

7.ティナの足あと Newt Tracks Tina (02:27)

VIDEO

長調になったりもします(01:56~02:11)。同じように転調もする箇所をコントラスト選びましたが、メロディは少し前から展開しています(01:27~)。

14.サラマンダーの目 Salamander Eyes (02:38)

VIDEO

ピアノを基調とした曲想もあります(前半)。

もともとこのモチーフは第1作目で登場していました。

親友(A Close Friend)

VIDEO

コーラスの伸びやかな旋律になっています。

Relieve Him Of His Wand / Newt Releases The Thunderbird / Jacob’s Farewell

VIDEO

こちらは、まるで翼を広げて飛んでいるような曲想です(05:10~07:54)。

このモチーフを紹介したのは、このようにシリーズをまたいでいるだけでなく、第2作目のなかだけでも、短調になったり長調になったり、モチーフが随所に多彩な手法で散りばめられているおもしろさです。

9.アーマとオブスキュラス Irma And The Obscurus (02:56)

VIDEO

ここでもコーラスのグリッサンドが効果的です(01:24~01:34)。さらにクラシックのレクイエムばりの荘厳な緊張感へとつづいていきます。

唐突な共通点をひとつ。久石譲「Symphonic Poem NAUSICAÄ 2015 交響詩 風の谷のナウシカ」(『The End of The World』CD収録)の「甦る巨神兵」パートでも緊張感と不穏感に満ちたコーラスのグリッサンドを聴くことができます。

19.広められていくことば Spread The Word (04:01)

VIDEO

この曲でも象徴的、オーケストラとコーラスのピークです。つまるところ、西洋文化って行き着くさきは”運命”とか”宿命”とか、善とか悪とか、そういった宗教にかえっていくのかなと思います。クラシックのレクイエムのようなと先に書いたのも、結局は音楽もその方向へと必然的に向かっていく。たとえば、レクイエムの”怒りの日”のような。

さて、この一曲だけでも、久石譲ファンくすぐる音楽です。冒頭からハープ、弦、打楽器による最小音型がくり返されます(00:00~)。そして曲は、大きなメロディが厚みを増しながらくり返されるなか、弦楽器の刻むリズミックな旋律は微細にたしかな緊張感をもって変化していきます(02:32~)。執拗にくり返される大きなメロディも時間の進みとともに、パワーを集めるようにひとつの塊へと凝縮されていき、転調して最高潮をむかえる(03:30~)。

イメージ伝わりますように。

モーツァルト:レクイエム 怒りの日 (Requiem Dies irae)

VIDEO

おっと、忘れないで紹介しないと。

22.ファンタスティック・ビーストと黒い魔法使いの誕生 Fantastic Beasts: The Crimes Of Grindelwald (02:40)

VIDEO

映画のメインテーマです。この曲はエンドクレジットに流れたもの。出だしから弦の刻みにワクワクしますね。なんとも冒険活劇な一曲です。エレガントなオーケストレーション。この曲はシリーズを通したメインテーマではなく、第2作目で初めて登場した曲です。後半のメロディ(02:04~)は第1作目でも頻繁に登場したメロディのバリエーションです。そのモチーフは、Track11,15でも変幻して聴くことができます。またメインテーマはTrack5でも聴くことができます。『ハリー・ポッター』音楽とも堂々とわたり合えるほどの、ファンタジー音楽の結晶です。

チャイコフスキーのバレエ音楽のような雰囲気すらあります。そういえば、ディズニー実写版『くるみ割り人形と秘密の王国』(2018)の音楽を担当していたのは、このジェームズ・ニュートン・ハワード。そちらでは、チャイコフスキーのオリジナル音楽『くるみ割り人形』を映画用に脚色していたりだったような。いろいろなジャンルから吸収し、自身の得意技へと磨きをかけていった、のかな。すごい。

もう終わります。

全25曲中、15曲を紹介したようです。多かったですか? すいません。

久しぶりにやみつきになったサウンドトラックでした。ずうううっと『ファンタスティック・ビート』ばかり聴いていた時期があります。飽きない魅力はもちろん、体に記憶に染みこむほど聴かないとわからないことってありますよね。そうやって、あるときふと何かがつながったり、新しい発見ができたり。時間の蓄積でしか学べないことあるように。

本当は、紹介したもののほかに、あとモチーフが5~6つはあって、映画のなかをサントラのなかを縦横無尽に飛びかっています。でも、あまり言っても暑苦しいし、あまり言っても自信のないものもあるし。前のめりな衝動をこらえて、もうここまでにします。モチーフに関係なくおすすめしたい曲、ゾクゾクする曲たくさんあるので、ぜひサウンドトラックまるっと一枚聴いてみてください。

ディズニー映画は、アニメ・実写もちろんファンタジーです。でも、そのなかの音楽の役割はディズニー特有です。歌曲(主題歌や挿入歌)がしっかりと存在していること、本編でミュージカルのように使われていること(台詞+旋律のミュージカル調な曲)です。とりわけ、後者に求める傾向は、ディズニー以外のハリウッド映画においても近年強いように感じます。『ラ・ラ・ランド』『グレイテスト・ショーマン』しかりヒット作の多くにみることができます。

『ハリー・ポッター』シリーズや、今回の『ファンタスティック・ビースト』は、あくまでもスコアとしての映画音楽を主軸にしています。そこに、のめり込む楽しみがあったこともひとつ。西洋ファンタジー音楽の象徴的なものが詰め込まれているように思っています。

スタジオジブリ作品の多くを手がけてきた久石譲。日本発ファンタジーでどのような音楽を創造してきたのか。とりわけ、ヨーロッパを舞台とした宮崎駿監督作品を一旦よけたとしても、そこには『風の谷のナウシカ』『となりのトトロ』『もののけ姫』『千と千尋の神隠し』『崖の上のポニョ』『風立ちぬ』。そして高畑勲監督作品『かぐや姫の物語』。東洋ファンタジー音楽の象徴的なものが、ふんだんに詰め込まれているように思えてきます。

たとえば。

『ファンタスティック・ビースト』の対決は西洋文化の”善と悪”であり、音楽も宗教音楽の荘厳さへと共鳴していく。一方で、『千と千尋の神隠し』の対決はどうたったか。善と悪の区別、ヒロインと悪役の対峙という明確な構図はありません。そしてカオナシが暴走する場面で流れる音楽「No Face」は、どんなものだったでしょうか? 『もののけ姫』の冒頭タタリ神が村を襲う場面で流れる音楽「タタリ神」は? おもしろいですね。

西洋と東洋のファンタジーを並べることで、重なりあってくるファンタジー音楽の共通点、あぶり出されてくるそれぞれの独自性。そんなことをひとつひとつかみしめることができたらと、魅力的な音楽にくすぐられながら。

ジェームズ・ニュートン・ハワードも久石譲も、マジカルな《音符使い》です。

それではまた。

reverb.

*「Overtone」は直接的には久石譲情報ではないけれど、《関連する・つながる》かもしれない、もっと広い範囲のお話をしたいと、別部屋で掲載しています。Overtone [back number]

このコーナーでは、もっと気軽にコメントやメッセージをお待ちしています。響きはじめの部屋 コンタクトフォーム または 下の”コメントする” からどうぞ♪