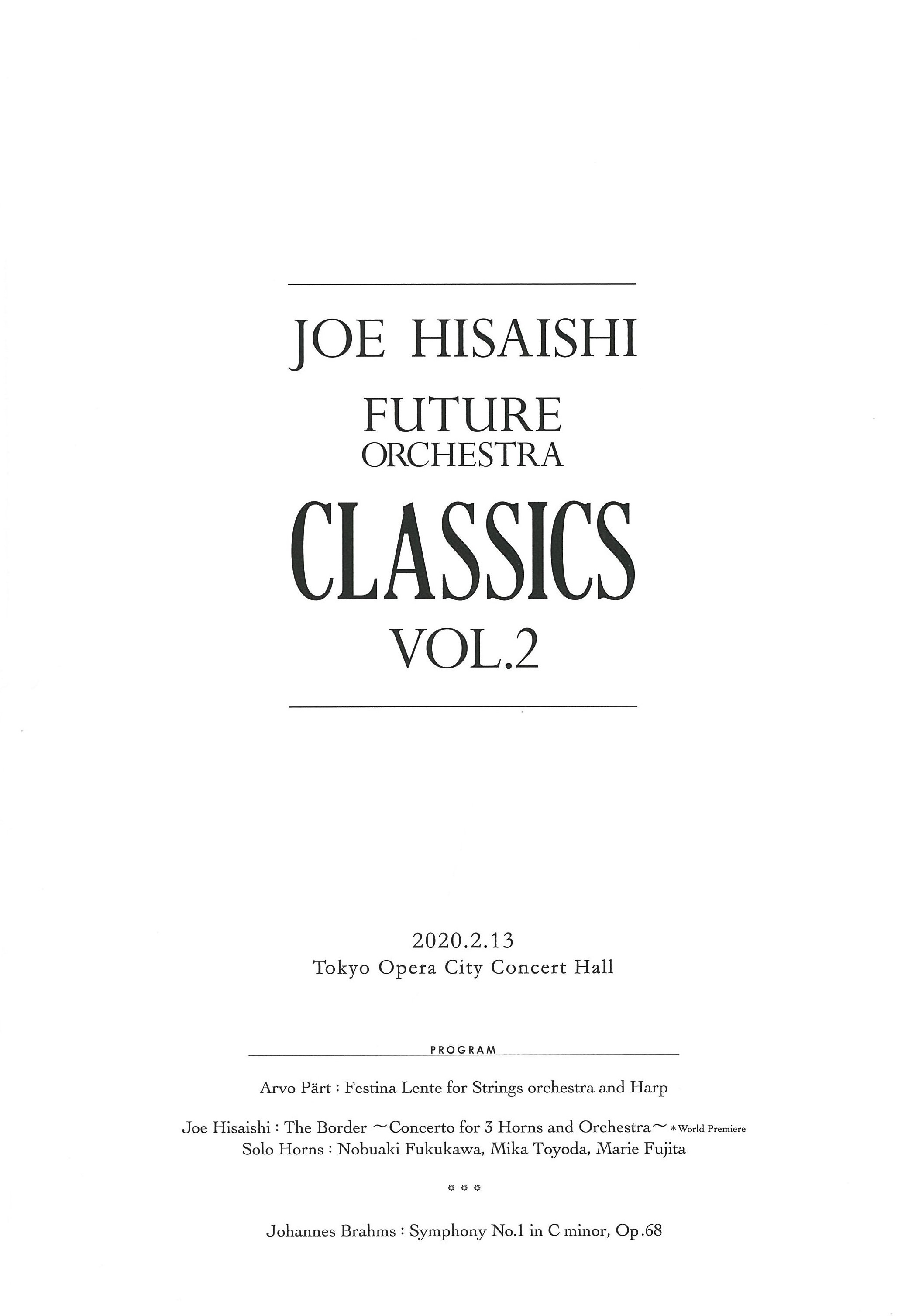

2020年2月21日 CD発売 UMCK-1638/9

世界同日リリース&ストリーミングリリース

NYに拠点を置くクラシック・レーベル DECCA GOLD世界同日リリースのベストアルバム!

久石作品の中でも映画のために作られた珠玉のメロディが際立つ代表曲を中心に構成された愛蔵版。

(CD帯より)

iTunes紹介

宮崎駿監督作品や北野武監督作品の音楽を数多く手掛け、世界中の音楽ファンを魅了する作曲家/ピアニスト、久石譲。NYに拠点を置くクラシックレーベルDECCA GOLDからリリースされた、全28曲収録のベストアルバム。作曲家として注目を集めるきっかけとなった、二人の監督の代表作を含めた映画のサウンドトラックを中心に、CMソング、オリジナル曲など、幅広いジャンルから選曲。映画に使用されたオリジナルトラックのほか、2004年に新日本フィルハーモニー管弦楽団と共に立ち上げたWORLD DREAM ORCHESTRAによるライブ演奏”il porco rosso”と”Madness”、管弦楽曲用にまとめた”My Neighbour TOTORO (from “My Neighbor Totoro”)”、ピアノソロで演奏された”Ballade (from “BROTHER”)”、”HANA-BI (from “HANA-BI”)”、斬新な楽器編成に編曲し直された”Ponyo on the Cliff by the Sea (from “Ponyo on the Cliff by the Sea”)”など、さまざまなアレンジも楽しめる。代表曲と共に、久石譲という音楽家のキャリアを一望できる構成になっており、入門盤としてはもちろん、長年のファンも満足のできる充実の一作。現代音楽の実験性と美しいメロディを融合させた珠玉の名曲たちを堪能しよう。

このアルバムはApple Digital Masterに対応しています。アーティストやレコーディングエンジニアの思いを忠実に再現した、臨場感あふれる繊細なサウンドをお楽しみください。「Apple Digital Master is good! 高音域が聴こえるね。とても良い音だと思います」(久石譲)

およびApple Music関連インタビュー

An Introduction to the Music of Joe Hisaishi

日本映画とその音楽を支えてきた作曲家、と聞いて、日本以外に暮らす映画ファンや音楽ファンのみなさんは誰を連想するだろうか? 黒澤明監督の名作のスコアを作曲した早坂文雄、『ゴジラ』をはじめとるす東宝怪獣映画の音楽を手がけた伊福部昭、あるいは勅使河原宏や大島渚などの監督たちとコラボレーションした武満徹くらいはご存知かもしれない。大変興味深いことに、これらの作曲家たちは映画音楽作曲家として活動しながら、クラシックの現代音楽作曲家としても多くの作品を書き残した。そして久石譲も、基本的には彼らと同じ伝統に属する作曲家、つまり映画音楽と現代音楽のふたつのフィールドで活躍する作曲家である。

映画音楽(テレビ、CMなどの商業音楽を含む)作曲家としての久石は、宮崎駿監督や高畑勲監督のスタジオジブリ作品のための音楽、それから北野武監督のための音楽などを通じて、世界的な名声を確立してきた。一方、現代音楽作曲家としての久石は、日本で最初にミニマル・ミュージックを書き始めたパイオニアのひとりであり、現在は欧米のミニマリズム/ポスト・ミニマリズムの作曲家たちとコラボレーションを展開している。幅広い聴衆を前提にしたエンターテインメントのための作曲と、実験的な要素の強いミニマル・ミュージックの作曲は、一見すると互いに相反する活動のようにも思えるが、実のところ、このふたつは彼自身の中で分かちがたく結びついている。そこが久石という作曲家の最大の特徴であり、また美点だと言えるだろう。

日本列島の中腹部、長野県の中野市に生まれた久石は、4歳からヴァイオリンを学び始める一方、父親の仕事の関係から、多い時で年間300本近い映画を観るという環境に恵まれて育った。そうした幼少期の体験が、現在の彼の活動の土台になっているのは言うまでもないが、久石は当初から映画音楽の作曲家を志していたわけではない。国立音楽大学在学時、彼が関心を寄せ、あるいは強く影響を受けたのは、シェーンベルク、ベルク、ウェーベルンの新ウィーン楽派の作曲家たちであり、シュトックハウゼン、クセナキス、ペンデレツキといった前衛作曲家たちであり、あるいは彼がジャズ喫茶で初めて知ったジョン・コルトレーン、マイルス・デイヴィス、マル・ウォルドロン、そして友人宅で初めて聞いたテリー・ライリー、ラ・モンテ・ヤング、スティーヴ・ライヒ、フィリップ・グラスのアメリカン・ミニマル・ミュージックの作曲家たちであった。大学卒業後、スタジオ・ミュージシャンとして活動しながら、現代作曲家としてミニマル・ミュージックの新作を書き続けていた久石は、1982年にテクノ・ポップ色の強いアルバム『INFORMATION』をリリースし、ソロ・アーティスト・デビューを飾る。このアルバムをいち早く聴いたのが、当時、宮崎駿監督『風の谷のナウシカ』の製作に携わっていた高畑勲と鈴木敏夫だった。

映画のプロモーションを盛り上げるため、音楽による予告編というべきアルバム『風の谷のナウシカ イメージアルバム』のリリースを計画していた高畑と鈴木は、『INFORMATION』のユニークな音楽性に注目し、久石をイメージアルバムの作曲担当に起用した。宮崎監督の説明を受けながら『風の谷のナウシカ』の絵コンテ(ストーリーボード)を見た久石は、(まだ完成していなかった)映画本編の映像に対して作曲するのではなく、宮崎監督が映画で描こうとしている”世界観”に対して直接作曲することになった(そこから生まれた曲のひとつが、本盤に収録されている《Fantasia》の原曲《風の伝説》である)。イメージアルバムの仕上がりに満足した宮崎監督、高畑、鈴木の3人は、久石に『風の谷のナウシカ』映画本編の作曲を正式に依頼。かくして、久石は『風の谷のナウシカ』で本格的な長編映画音楽作曲家デビューを果たすことになった。

この『風の谷のナウシカ』の経験を通じて、久石は「監督の作りたい世界を根底に置いて、そこからイメージを組み立てていく」という映画音楽作曲の方法論、すなわち監督の”世界観”に対して音楽を付けていくという方法論を初めて確立した。つまり、単に映画の物語の内容を強調したり補完したりする伴奏音楽を書くのではなく、あるコンセプトに基づいた音楽──例えば絵画や文学を題材にした音楽──を作曲するのと基本的には同じ姿勢で、映画音楽を作曲するのである(もちろん映画音楽だから、映像のシーンの長さに合わせた細かい作曲や微調整は必要であるけれど)。そうした彼の方法論、言い換えれば音楽による”世界観”の表現が最もわかりやすい形で現れたものが、日本では”久石メロディ”と呼ばれ親しまれている、数々の有名テーマのメロディにほかならない。久石がメロディメーカーとして天賦の才に恵まれているのは事実だが、それだけでなく、映画やテレビやCMなどの作品の核となる”世界観”をどのように音楽で伝えるべきか、彼がギリギリのところまで悩み苦しんだ末に生まれてきたものが、いわゆる”久石メロディ”なのだということにも留意しておく必要があるだろう。

『風の谷のナウシカ』以降、久石は現在までに80本以上の長編映画音楽のスコアをはじめ、テレビやCMなど膨大な数の商業音楽を作曲しているが、その中でも、彼自身が得意とするミニマル・ミュージックの音楽言語を商業音楽の作曲に応用し、大きな成功を収めた例として有名なのが、『あの夏、いちばん静かな海。』に始まる一連の北野武監督作品の音楽である。セリフを極力排除し、いわゆる”キタノブルー”で映像の色調を統一した北野監督のミニマリスティックな演出と、シンセサイザーとシーケンサー、あるいはピアノと弦だけといった限られた楽器編成でシンプルなフレーズを繰り返していく久石のミニマル・ミュージックは、それまでの映画表現には見られなかった映像と音楽の奇跡的なマリアージュを実現させた。

”久石メロディ”が映画の”世界観”を凝縮して表現する場合でも、あるいは彼自身のミニマル・ミュージックの語法が映画音楽の作曲に応用される場合でも、久石は一貫して「映像と音楽は対等であるべき」というスタンスで作曲に臨んでいる。そうした彼の作曲姿勢、言い換えれば彼の映画音楽作曲の美学は、彼が敬愛するスタンリー・キューブリック監督の全作品──とりわけキューブリックが自ら既製曲を選曲してサウンドトラックに使用した『2001年宇宙の旅』以降の作品──から学んだものが大きく影響していると、久石は筆者に語っている。映像と音楽が同じものを表現しても意味がない、映像と音楽が対等に渡り合い、時には互いに補いながら、ひとつの物語なり”世界観”なりを表現したものがキューブリックの映画であり、ひいては久石にとっての映画音楽の理想なのである。同時に、「映像と音楽は対等であるべき」とは、作曲家が映画監督とは異なる視点で物語を知覚し、それを表現していくということでもある。そうした作曲上の美学を、久石はミニマル・ミュージックの作曲、特にオランダの抽象画家マウリッツ・エッシャーをモチーフにした作品の作曲を通じて自然と体得していったのではないか、というのが筆者の考えである。若い頃からエッシャーのだまし絵(錯視画)に強い関心を寄せてきた久石は、エッシャーのだまし絵が生み出す視覚的な錯覚と、ミニマル・ミュージックのズレが生み出す聴覚上の錯覚との類似性に注目し、それを実際のミニマル・ミュージックの作曲に生かしていった(例えば1985年作曲の《DA・MA・SHI・絵》や2014年作曲の弦楽四重奏曲第1番など)。そうした音楽を書き続けてきた久石が、映画音楽の作曲において、映像作家が視覚だけでは認識しきれない物語の”世界観”を、作曲家という別の視点で認識し、それ(=世界観)を表現するようになったとしても、べつだん不思議なことではない。つまり久石の映画音楽は──エッシャーのだまし絵がそうであるように──物語から音楽というイリュージョン(錯覚)を作り出し、それによって物語の”世界観”を豊かにしているのである。そこに、長年ミニマル・ミュージックの作曲を手がけてきた久石が、映画音楽の作曲において発揮する最大の強みが存在すると、筆者は考える。だからこそ彼の映画音楽は──本盤の収録曲に聴かれるように──映画から切り離された形で演奏されても、きわめて雄弁に語りかけてくるのだ。

本盤『Dream Songs: The Essential Joe Hisaishi』には、映画やテレビのために書かれた音楽を独立した作品として書き直したり再構成し直したりしたバージョンが数多く収められている。最初に触れたように、久石は映画やテレビの単なる伴奏音楽を書くのではなく、その”世界観”に対して音楽を付けるというスタンスで作曲に臨んでいる作曲家である。その”世界観”の表現は、必ずしもオリジナル・サウンドトラックの録音とリリースで完結するわけではなく、まだまだ発展の余地が残されていることが多い。その発展を彼のソロ・アルバムの中で実現したものが、すなわち本盤に収録された有名テーマの演奏に他ならない。その演奏において、久石自身のピアノ・ソロが大きな比重を占めているのは言うまでもないが、ここでひとつだけ指摘しておきたいのは、彼がピアノのテーマを作曲する時は日本人の掌の大きさを考慮し、4度の音程を意識的に多用しながら作曲しているという点だ。もし、海外のリスナーが久石の音楽を日本的、アジア的、東洋的だと感じるならば、それは彼が音楽を付けた日本映画や日本文化の中で描かれている、日本特有の”世界観”を表現しているだけでなく、日本人(を含むアジア人)にとって肉体的に無理のない形で音楽が自然に流れているからだ、というこをここで是非とも強調しておきたい。

そして、急いで付け加えておきたいのは、CD2枚組という収録時間の関係上、本盤『Dream Songs: The Essential Joe Hisaishi』に収まりきらなかった久石の重要作、人気作がまだまだ山のように存在しているという事実である。特に、近年彼が手がけた映画音楽──今年2019年に日本公開された『海獣の子供』や『二ノ国』など──は、ミニマル・ミュージックの作曲家・久石の特徴と、映画音楽作曲家・久石の実力が何ら矛盾なく共存する形で作曲されており、これまでにない彼の新たな魅力が生まれ始めている。さらに、ミニマリストとしての久石の活動も、フィリップ・グラスやデヴィッド・ラングといった作曲家との共演やコラボレーション、あるいはマックス・リヒター、ブライス・デスナー、ニコ・ミューリー、ガブリエル・プロコフィエフといった作曲家の作品を彼が日本で演奏・紹介する活動を通じて、新たな側面を見せ始めている。本盤『Dream Songs: The Essential Joe Hisaishi』は、そうした音楽家・久石譲の全貌からなる壮大な物語”ヒサイシ・ストーリーズ”のほんの序曲に過ぎない。これまで久石がリリースしてきたアルバムに倣い、仮に本盤のアルバム・タイトルを「HISAISHI STORIES 1」と呼び直してみるならば、いち早く「HISAISHI STORIES 2」を聴いてみたいと思うのは、筆者だけではないはずである。

DISC 1

One Summer’s Day

Kiki’s Delivery Service

米国アカデミー長編アニメ映画賞を受賞した宮崎監督『千と千尋の神隠し』(2001)のメインテーマ《One Summer’s Day》(あの夏へ)と、宮崎監督が角野栄子の同名児童文学を映画化した『魔女の宅急便』(1989)のメインテーマ《Kiki’s Delivery Service》(海の見える街)は、それぞれのヒロインがそれまで親しんだ日常と異なる”異界”──『千と千尋の神隠し』の場合は千尋が迷い込む湯屋の町、『魔女の宅急便』の場合はキキが新たな生活を始める大都会コリコ──に足を踏み入れていく時に感じる、そこはかとない期待と不安を表現しているという点で、対をなす2曲ということが出来るかもしれない。ピアノがニュアンスに富んだ響きを奏でる《One Summer’s Day》と、ピアノがメロディをくっきりと演奏する《Kiki’s Delivery Service》。少女の自立と成長という共通したテーマを扱い、しかもピアノという同じ楽器を用いながらも、作品の世界観に見合った音楽を書き分け、弾き分けている久石の音楽の多様性に注目したい。

Summer

夏休み、どこか遠くで暮らしているという母親に会うため、お小遣いを握りしめて家を飛び出した小学3年生の正男と、彼の旅に同行することになったチンピラ・菊次郎の心の交流を描いた、北野武監督作品『菊次郎の夏』(1999)のメインテーマ。弦楽器のピツィカートがテーマのメロディを導入した後、久石のピアノ・ソロが軽やかにテーマを演奏する。当初、久石はエリック・サティ風の楽曲をメインテーマ用に作曲し、《Summer》をサブテーマとして使う作曲プランを抱いていたが、両者を聴き比べた北野監督の判断により、サティ風の楽曲に比べてより軽くて爽やかな《Summer》がメインテーマに決まったという。

il Porco rosso ー Madness

世界大恐慌後のイタリアを舞台に、豚の姿に変わった伝説のパイロット、ポルコ・ロッソの活躍を描いた宮崎監督『紅の豚』(1992)より。物語の時代が1920年代後半に設定されているため、久石の音楽も1920年代のジャズ・エイジを強く意識したスコアとなった。本盤で演奏されている2曲のうち、前半の《il porco rosso》は、イメージアルバムの段階で《マルコとジーナ》と名付けられていた、《帰らざる日々》のテーマ。ジャジーなピアノが、マルコ(ポルコの本名)と美女ジーナのロマンスをノスタルジックに演出する。後半の《Madness》は、ポルコがファシストたちの追手を逃れ、飛行艇を飛び立たせるアクション・シーンの音楽。もともとこの楽曲は、小説家F・スコット・フィッツジェラルドをテーマにした久石のソロ・アルバム『My Lost City』(1992、アルバム名はフィッツジェラルドのエッセイ集のタイトルに由来)用に書き下ろした楽曲だが、宮崎監督の強い要望で『紅の豚』本編への使用が決まったという逸話がある。大恐慌直前のジャズ・エイジの”狂騒”と、1980年代後半の日本のバブル経済の”狂騒”を重ね合わせて久石が表現した《Madness》。その警鐘に耳を傾けることもなく、日本のバブル経済は『My Lost City』リリースと『紅の豚』公開の直後、崩壊した。

Water Traveller

一寸法師を思わせる水の精・墨江少名彦(すみのえの・すくなひこ)と小学生・悟(さとる)の友情と冒険を描いた、大林宣彦監督の冒険ファンタジー映画『水の旅人 侍KIDS』(1993)のメインテーマ。日本映画としては破格の制作費を投じたこの作品は、きわめて異例なことに、サウンドトラックの演奏をロンドン交響楽団(LSO)が担当した。そのため、久石はLSOのダイナミックかつ豊かなサウンドを意識しながら、自身初となる大編成のフル・オーケストラによる勇壮なフィルム・スコアを書き上げた。本盤には、映画公開から17年後の2010年、久石自身がLSOを指揮して再録音した演奏が収録されている。

Oriental Wind

原曲は、サントリーが2004年から発売している緑茶飲料「伊右衛門」のCM曲として、久石が”和”のテイストを基調としながら2004年に作曲。通常、日本のCM音楽では、作曲家は実際のオンエアで使用される15秒もしくは30秒ぶんの音楽しか作曲しない。そのため、新たな音楽素材を追加し、演奏会用音楽としてまとめ直したものが、ここに聴かれるバージョンである。追加された部分では、久石自身のルーツであるミニマル・ミュージック的な要素や、新ウィーン楽派風のストリングス・アレンジも顔を覗かせる。

Silent Love

サーフィンに熱中する聾唖の青年・茂と、同様に聾唖の障害を持つ恋人・貴子のラブストーリーを静謐なスタイルで描いた、北野監督『あの夏、いちばん静かな海。』(1991)のメインテーマ。久石が北野作品のスコアを初めて担当した記念すべき第1作であり、北野監督のミニマルな演出法と久石のミニマル・ミュージックが奇跡的に合致した映画芸術としても忘れがたい作品である。セリフが極端に少ない本作において、久石のスコアはサイレント映画の伴奏音楽のような役割を果たし、シンセサイザーとシーケンサーによる幻想的なサウンドを用いることで、言葉では表現できない豊かな情感と詩情を見事に表現していた。嬉しいことに、本盤にはオリジナル・サウンドトラックの録音がそのまま収録されている。

Departures

米国アカデミー外国語映画賞を獲得した滝田洋二郎監督『おくりびと』(2008)の音楽より。オーケストラ解散のため職を失ったチェロ奏者が、家族を養うためにやむなく就いた葬儀屋、すなわち納棺師の仕事を通じて、人間の死生観を問い直すという物語だが、本編の中でチェロの演奏シーンが登場することもあり、久石は撮影に先立ってチェロのテーマを書き上げた。本盤に聴かれる演奏は、生の喜びに満ち溢れたメインテーマ《Departures》と、チェロの相応しい哀悼の感情を表現したサブテーマ《Prayer》から構成されている。

”PRINCESS MONONOKE” Suite

(The Legend of Ashitaka ~ The Demon God ~ Princess Mononoke)

公開当時、日本映画の興行記録を塗り替えた宮崎監督作『もののけ姫』(1997)より。タタリ神によって死の呪いをかけられた青年アシタカは、呪いを解くために西の地に向かい、タタラ場の村に辿り着く。そこでアシタカが見たものは、村人たちが鉄を鋳造するため、神々の森の自然を破壊している姿だった。アシタカは、森を守るためにタタラ場を襲う”もののけ姫”サンと心を通わせていくうちに、人間と森が共生できる道が存在しないのか、苦悩し始める。本盤に収録された組曲では、最初にアシタカが登場するオープニングの音楽《アシタカせっ記》が、壮大な叙事詩に相応しい風格で演奏される。続いて、アシタカがタタリ神と死闘を繰り広げる部分の音楽《TA・TA・RI・GAMI》。この部分は、”祭囃子”にインスパイアされた音楽で、演奏には和太鼓や鉦など、伝統的な邦楽器が使用されている(祭囃子は、タタリ神が何らかの形で鎮めなければならない超自然的な存在だということを暗示している)。そして、人間と森の共生をめぐり、アシタカが犬神のモロの君と諍うシーンで流れる《もののけ姫》の音楽へと続く。

The Procession of Celestial Beings

子供のいない竹取とその妻が、竹の中から見つけた女の赤子を育てるが、絶世の美女・かぐや姫として成人した彼女は生まれ故郷の尽きに戻ってしまう、という話が書かれた日本最古の文学「竹取物語」を、高畑勲監督が独自の解釈で映画化した遺作『かぐや姫の物語』(2013、米国アカデミー賞長編アニメ賞候補)の音楽より。『風の谷のナウシカ』をはじめ、いくつかの宮崎作品でプロデューサーや音楽監督(ハリウッドのミュージック・スーパーバイザーに相当する)を務めた高畑は、久石の映画音楽作曲に大きな影響を与えた人物のひとりだが、監督と作曲家という関係でふたりがコラボレーションを実現させたのは、この『かぐや姫の物語』が最初にして最後である。この作品で、久石はチェレスタやグロッケンシュピールといったメタリカルでチャーミングな音色を持つ楽器を多用し、「かぐや姫」の名の由来でもある彼女の光り輝く姿を表現した。仏に導かれ、月からかぐや姫を迎えに来た天人たちが雲に乗って現れるクライマックスシーンの音楽《天人の音楽》では、久石は「サンバ風に」という高畑監督のアイディアを踏まえ、さまざまなワールド・ミュージックの音楽語法を掛け合わせることで”彼岸の音楽”を表現している。

My Neighbour TOTORO

母親の療養のため、田舎に引っ越してきた姉妹サツキとメイが、森の中で遭遇する不思議な生き物トトロとの交流を描いた宮崎監督『となりのトトロ』(1988)の主題歌が原曲。宮崎監督は本作の企画書段階から、子供たちが「せいいっぱい口を開き、声を張り上げて唄える歌」と「唱歌のように歌える歌」が本編の中で流れることを希望していた。そのため、久石は本編のスコア作曲に先駆け、宮崎監督と童話作家・中川李枝子が歌詞を書き下ろしたイメージ・ソングを10曲作曲し、実質的には新作童謡集の形をとった『となりのトトロ イメージ・ソング集』を録音・リリースした。その中の1曲、宮崎監督が作詞を手がけた主題歌《となりのトトロ》のメロディは、久石が風呂場で「ト・ト・ロ」という言葉を口ずさんでいるうちに、自然と生まれてきたという驚くべきエピソードが残っている。ここに聴かれるバージョンは、ブリテン作曲《青少年のための管弦楽入門》やプロコフィエフ作曲《ピーターと狼》と同じく、ナレーションつきの管弦楽曲としてまとめられた《オーケストラ・ストーリーズ「となりのトトロ」》の終曲。演奏は、ブリテンの曲と縁の深いロンドン交響楽団が担当している。

DISC 2

Ballade

アメリカに逃亡したヤクザが、兄弟仁義に拘りながら、現地のギャングとの抗争の果てに自滅する姿を描いた、北野監督『BROTHER』(2000)のメインテーマ。サウンドトラックではフリューゲル・ホルンがソロ・パートを演奏していたが、本盤にはソロ・ピアノ・バージョンが収められている。北野監督が初めて海外ロケを敢行した作品であり、久石も作曲に先駆け、実際にロサンゼルスの撮影現場を訪れた。その時に北野監督と久石が交わしたキーワード”孤独と叙情”が、作曲の大きなヒントになったという。

KIDS RETURN

高校時代、共にボクシングに熱中しながらも、ヤクザに転落していくマサルと、プロボクサーへの道を歩み始めるシンジの友情と挫折を描いた、北野監督の青春映画『Kids Return』(1996)のメインテーマ。「俺たち、もう終わっちゃったのかな」と弱音を吐くシンジに対し、「バカヤロー、まだ始まっちゃいねえよ」と吐き捨てるように答えるマサルのセリフと共に、「淡々としているのに衝撃的な」ミニマル・ミュージックの匂いを漂わせたメインテーマが流れ始めるラストシーンは、北野映画屈指の名シーンとして知られている。ここに聴かれる演奏は、イギリスの弦楽四重奏団バラネスク・カルテットと久石のピアノが共演する形で書き直されたバージョン。

Asian Dream Song

原曲は、1998年長野パラリンピック大会のテーマソング《旅立ちの時~Asian Dream Song~》。久石は長野県出身ということもあり、この大会で開会式総合プロデューサーも担当。開会式のフィナーレで聖火が灯る中、少女が天に向かって上っていく情景において、この曲が演奏された本盤に聴かれる演奏では、アジアの悠久の歴史を感じさせる、東洋的な音階を用いた中間部が挿入されている。

Birthday

2005年にリリースされたアルバム『FREEDOM PIANO STORIES IV』のために書き下ろした作品。いわゆる”久石メロディ”の代表作のひとつとして、日本では多くのピアノ愛好家によって愛奏されている。ピアノの単音がよちよちと紡ぎ出すメロディを、弦楽合奏が温かい眼差しで見守るような音楽が、小さな生命の誕生と成長を表現しているようでもある。なお、現在に至るまで、久石は誰の誕生日のためにこの曲を作曲したのか明らかにしていない。

Innocent

宮崎監督『天空の城ラピュタ』(1986)のメインテーマ《空から降ってきた少女》のソロ・ピアノ・バージョン。この曲に宮崎監督が作詞した歌詞を付けたものが、本編のエンドロールで流れる主題歌《君をのせて》である。『天空の城ラピュタ』は子供から大人まで楽しめる明快な冒険活劇を意図して作られたが、久石は宮崎監督やプロデューサーの高畑と相談の末、ハリウッド映画音楽の真逆をいくように、敢えてマイナーコードを用いたメロディをメインテーマに用いることにした。その音楽が、映画全体に深みを与えたことは改めて指摘するまでもないだろう。余談だが、2019年に来日した作曲家マックス・リヒターが、リハーサルの合間に突然この曲を弾き始め、その場に居合わせた筆者をはじめ、関係者一同が驚くという出来事があった(久石は指揮者/演奏家としてリヒターの作品を日本で紹介している)。

Fantasia (for Nausicaä)

宮崎監督のスコアを久石が初めて担当した記念すべき第1作『風の谷のナウシカ』(1984)のメインテーマ《風の伝説》を、ピアノ・ソロの幻想曲(ファンタジア)として書き直されたもの。同作のプロデューサーを務めた高畑(および鈴木敏夫)から作曲依頼を受けた久石は当時、実験的なミニマル・ミュージックの現代音楽作曲家として活動していたにもかかわらず、商業用の映画音楽を書かなくてはならないというジレンマに立たされた。しかしながら、久石は自己のアイデンティティを殺すことなく、当時の日本のポップスの流行に真っ向から対抗するように、メロディの冒頭部分を(ミニマル・ミュージックのスタイルに従って)コード進行をほとんど変えず、ストイックなメインテーマを書き上げてみせた。そうした彼のストイックな音楽的姿勢が、ナウシカというヒロインの壮絶な生きざまに重なって聴こえたのは、筆者ひとりだけではあるまい。なお、久石が筆者に語ったところによれば、この時期の彼のピアノのタッチは、高校時代から敬愛するジャズ・ピアニスト、マル・ウォルドロンの影響を強く受けているという。

HANA-BI

余命いくばくもない愛妻と最期の時を過ごすため、犯罪に手を染めることになる元刑事の生き様を描いた、北野監督作『HANA-BI』(1998)メインテーマのソロ・ピアノ・バージョン。この作品で北野監督はヴェネツィア国際映画祭金獅子賞を受賞したが、現地での公式上映には久石もわざわざ駆けつけた。陰惨なシーンと関係なくアコースティックできれいな音楽が欲しいという北野監督の要望を踏まえ、久石はそれまでの北野作品で用いなかったクラシカルなスタイルに基づくスコアを作曲し、北野監督の演出意図に応えている。

The Wind Forest

宮崎監督『となりのトトロ』の《風のとおり道》が原曲。この楽曲も主題歌《となりのトトロ》と同様、本編のスコアの作曲に先駆け、イメージ・ソングの形で作曲された。ミニマル・ミュージック風の音型が小さき生命の存在をユーモラスに表現し、日本音階を用いた東洋的なメロディが森の中に棲む大らかな生命を謳い上げる。久石自身は、この《風のとおり道》を「映画全体の隠しテーマとなっている重要な曲」と位置づけている。

Angel Springs

Nostalgia

2曲ともサントリーのシングルモルトウィスキー「山崎」(サントリー山崎蒸溜所に由来する)のCMのために書かれた楽曲で、「なにも足さない。なにも引かない」という「山崎」の商品コンセプトに基づき作曲された。1995年作曲の《Angel Springs》では、冒頭のチェロの音色が琥珀色の「山崎」の深みを表現。1998年の《Nostalgia》では、久石のピアノがジャジーなメロディを奏でることで、「山崎」を味わうに相応しいノスタルジックな”大人の時間”を演出している。なお、「山崎」に限らないが、アルコール飲料などのCM曲において、久石は一定期間その飲料を実際に味わいながら作曲の構想を練るという。

Spring

ベネッセ進研ゼミ「中学講座」CMのために2003年に作曲。曲名が示唆しているように、『菊次郎の夏』のメインテーマ《Summer》と兄弟関係にある楽曲である。そこに共通しているのは、健やかに成長していく子供に向けた期待と喜びの表現と言えるだろう。本盤の演奏で弦楽パートを担当しているのは、カナダを拠点に活動している女性弦楽アンサンブル、アンジェル・デュボー&ラ・ピエタ。

The Wind of Life

1996年にリリースされたアルバム『PIANO STORIES II The Wind of Life』収録曲。久石は、作曲メモを次のように著している。「生命の風、人の一生を一塵の風に託す。/陽は昇り、やがて沈む。花は咲き、そして散る。/風のように生きたいと思った」。ポップス・メロディの作曲家としても、久石が第一級の才能を有していることを示した好例と言えるだろう。

Ashitaka and San

宮崎監督『もののけ姫』のラスト、”破壊された世界の再生”が描かれる最も重要なシーンにおいて、久石はそれまで凶暴に鳴り続けていたオーケストラの演奏を止め、シンプルなピアノだけで希望のメロディを奏でてみせた。その音楽を聴いた宮崎監督は、「すべて破壊されたものが最後に再生していく時、画だけで全部表現できるか心配だったけど、この音楽が相乗的にシンクロしたおかげで、言いたいことが全部表現できた」と語ったという。

Ponyo on the Cliff by the Sea

アンデルセンの「人魚姫」に想を得た宮崎監督が、さかなの子・ポニョと人間の子・宗介の出会いと冒険を描いた『崖の上のポニョ』(2008)のメインテーマ。絵コンテを見た久石は、「ポニョ」という日本語の響きから発想を得たメロディを即座に作曲。そのメロディに基づくメインテーマのヴォーカル・バージョンが、映画公開の半年以上前にリリースされた。ここに聴かれるのは、チェロ12本、コントラバス、マリンバ、打楽器、ハープ、ピアノという珍しい編成でリアレンジされたバージョン。伝統的な管弦楽法からは絶対に思いつかない発想だが、チェロのピツィカートとマリンバの倍音が生み出すユーモラスな響きが、不思議にもポニョのイメージと一致する。

Cinema Nostalgia

国内外の話題作・ヒット作の映画をプライムタイムにテレビ放映する日本テレビ系「金曜ロードショー」オープニングテーマとして、1997年に作曲。久石の敬愛する作曲家ニーノ・ロータにオマージュを捧げたような、クラシカルな佇まいが美しい。実際の放映では、初老の紳士が手回し撮影機のクランクを回すアニメーション(製作は宮崎監督)がバックに用いられた。

Merry-Go-Round

荒地の魔女の呪いにより、90歳の老婆に姿を変えさせられた帽子屋の少女ソフィーと、人間の心臓を食べると噂される魔法使いハウルのラブストーリーを描いた、宮崎監督『ハウルの動く城』(2004)のメインテーマ《人生のメリーゴーランド》(曲名は、宮崎監督の命名による)のリアレンジ。「ソフィーという女性は18歳から90歳まで変化する。そうすると顔がどんどん変わっていくから、観客が戸惑わないように音楽はひとつのメインテーマにこだわりたい」という宮崎監督の演出方針を踏まえ、久石は「ワルツ主題《人生のメリーゴーランド》に基づく変奏曲」というコンセプトで映画全体に音楽を設計した。ここに聴かれるバージョンも、演奏時間こそ短いが、変奏曲形式に基づいている。

2019年12月6日、久石譲 69歳の誕生日に。

前島秀国 / Hidekuni Maejima

サウンド&ヴィジュアル・ライター

(CDライナーノーツ より)

CDライナーノーツは英文で構成されている。日本国内盤には日本語ブックレット付き(同内容)封入されるかたちとなっている。おそらくはアジア・欧米諸国ふくめ、各国語対応ライナーノーツも同じかたちで封入されていると思われる。

ベストアルバム発売におけるプロモーション、Music Video公開、および収録曲のオリジナル収録アルバムは下記にまとめている。ライナーノーツには、各楽曲の演奏者(編成)とリリース年はクレジットされているが、オリジナル・リリースCDは記載されていない。

また本盤は、いかなるリリース形態(CD・ストリーミング各種)においても音質は向上している。もし、これまでにいくつかのオリジナル収録アルバムを愛聴していたファンであっても、本盤は一聴の価値はある。そして、これから新しく聴き継がれる愛聴盤になる。

公式特設ページ(English)

https://umusic.digital/bestofjoehisaishi/

オリジナルリリース

DISC 1

Track.1,2,3,6,7,9,12

Disc. 久石譲 『Melodyphony メロディフォニー ~Best of JOE HISAISHI〜』

Track.4,5

Disc. 久石譲 & 新日本フィル・ワールド・ドリーム・オーケストラ 『The End of the World』

Track.8

Disc. 久石譲 『THE BEST COLLECTION presented by Wonderland Records』

Track.10

Disc. 久石譲 & 新日本フィル・ワールド・ドリーム・オーケストラ 『真夏の夜の悪夢』

Track.11

Disc. 久石譲 『WORKS IV -Dream of W.D.O.-』 *抜粋

DISC2

Track.1,7,13

Disc. 久石譲 『ENCORE』

Track.2

Disc. 久石譲 『Shoot The Violist ~ヴィオリストを撃て~』

Track.3,9,12

Disc. 久石譲 『PIANO STORIES II ~The Wind of Life』

Track.4,11,16

Disc. 久石譲 『FREEDOM PIANO STORIES 4』

Track.5,6,8

Disc. 久石譲 『Piano Stories』

Track.10,15

Disc. 久石譲 『NOSTALGIA ~PIANO STORIES III~』

Track.14

Disc. 久石譲 『Another Piano Stories ~The End of the World~』

Also included in

DISC2 Track.5,6,8,9,12,15

Disc. 久石譲 『Piano Stories Best ’88-’08』

DISC1 Track.1,2,12 & DISC2 Track. 6,8,13,14

Disc. 久石譲 『Ghibli Best Stories ジブリ・ベスト ストーリーズ』

DISC 1

1. One Summer’s Day 映画『千と千尋の神隠し』より

2. Kiki’s Delivery Service 映画『魔女の宅急便』より

3. Summer 映画『菊次郎の夏』より

4. il porco rosso 映画『紅の豚』より

5. Madness 映画『紅の豚』より

6. Water Traveller 映画『水の旅人 侍KIDS』より

7. Oriental Wind サントリー緑茶『伊右衛門』CMソング

8. Silent Love 映画『あの夏、いちばん静かな海。』より

9. Departures 映画『おくりびと』より

10. “PRINCESS MONONOKE” Suite 映画『もののけ姫』より

11. The Procession of Celestial Beings 映画『かぐや姫の物語』より

12. My Neighbour TOTORO 映画『となりのトトロ』より

DISC 2

1. Ballade 映画『BROTHER』より

2. KIDS RETURN 映画『KIDS RETURN』より

3. Asian Dream Song 1998年「長野冬季パラリンピック」テーマソング

4. Birthday

5. Innocent 映画『天空の城ラピュタ』より

6. Fantasia (for Nausicaä) 映画『風の谷のナウシカ』より

7. HANA-BI 映画『HANA-BI』より

8. The Wind Forest 映画『となりのトトロ』より

9. Angel Springs サントリー「山崎」CMソング

10. Nostalgia サントリー「山崎」CMソング

11. Spring ベネッセコーポレーション「進研ゼミ」CMソング

12. The Wind of Life

13. Ashitaka and San 映画『もののけ姫』より

14. Ponyo on the Cliff by the Sea 映画『崖の上のポニョ』より

15. Cinema Nostalgia 日本テレビ系「金曜ロードショー」オープニング・テーマ曲

16. Merry-Go-Round 映画『ハウルの動く城』より

DISC 1

1. One Summer’s Day (from Spirited Away)

2. Kiki’s Delivery Service (from Kiki’s Delivery Service)

3. Summer (from Kikujiro)

4. il porco rosso (from Porco Rosso)

5. Madness (from Porco Rosso)

6. Water Traveller (from Water Traveler – Samurai Kids)

7. Oriental Wind

8. Silent Love (from A Scene at the Sea)

9. Departures (from Departures)

10. “PRINCESS MONONOKE” Suite (from Princess Mononoke)

11. The Procession of Celestial Beings (from The Tale of Princess Kaguya)

12. My Neighbour TOTORO (from My Neighbor Totoro)

DISC 2

1. Ballade (from BROTHER)

2. KIDS RETURN (from Kids Return)

3. Asian Dream Song

4. Birthday

5. Innocent (from Castle in the Sky)

6. Fantasia (for Nausicaä) (from Nausicaä of the Valley of the Wind)

7. HANA-BI (from HANA-BI)

8. The Wind Forest (from My Neighbor Totoro)

9. Angel Springs

10. Nostalgia

11. Spring

12. The Wind of Life

13. Ashitaka and San (from Princess Mononoke)

14. Ponyo on the Cliff by the Sea (from Ponyo on the Cliff by the Sea)

15. Cinema Nostalgia

16. Merry-Go-Round (from Howl’s Moving Castle)

All Music Composed & Arranged by Joe Hisaishi

Produced by Joe Hisaishi

except

“Ballade” “HANA-BI” “Ashitaka and San”

produced by Joe Hisaishi & Masayoshi Okawa

“Asian Dream Song” “Angel Springs” “Nostalgia” “The Wind of Life” “Cinema Nostalgia”

produced by Joe Hisaishi & Eichi Fujimoto

Design: Kristen Sorace

Photography: Omar Cruz

and more

DISC 1

M1

Joe Hisaishi – Piano

London Symphony Orchestra

Orchestra Leader: Roman Simovic

Conductor: Joe Hisaishi

® 2010 UNIVERSAL SIGMA, a division of UNIVERSAL MUSIC LLC

M2

Joe Hisaishi – Piano

London Symphony Orchestra

Orchestra Leader: Roman Simovic

Conductor: Joe Hisaishi

® 2010 UNIVERSAL SIGMA, a division of UNIVERSAL MUSIC LLC

M3

Joe Hisaishi – Piano

London Symphony Orchestra

Orchestra Leader: Roman Simovic

Conductor: Joe Hisaishi

® 2010 UNIVERSAL SIGMA, a division of UNIVERSAL MUSIC LLC

M4

Joe Hisaishi – Piano

New Japan Philharmonic World Dream Orchestra

Solo Concertmaster: Yasushi Toyoshima

Conductor: Joe Hisaishi

® 2016 UNIVERSAL SIGMA, a division of UNIVERSAL MUSIC LLC

M5

Joe Hisaishi – Piano

New Japan Philharmonic World Dream Orchestra

Solo Concertmaster: Yasushi Toyoshima

Conductor: Joe Hisaishi

® 2016 UNIVERSAL SIGMA, a division of UNIVERSAL MUSIC LLC

M6

London Symphony Orchestra

Orchestra Leader: Roman Simovic

Conductor: Joe Hisaishi

® 2010 UNIVERSAL SIGMA, a division of UNIVERSAL MUSIC LLC

M7

Joe Hisaishi – Piano

London Symphony Orchestra

Orchestra Leader: Roman Simovic

Conductor: Joe Hisaishi

® 2010 UNIVERSAL SIGMA, a division of UNIVERSAL MUSIC LLC

M8

Joe Hisaishi – Piano

Hiroki Miyano – Guitar

Makoto Saito – Bass

Masatsugu Shinozaki – Violin

Masami Horisawa – Cello

Junko Hirotani – Vocal

Joe Hisaishi – Fairlight Programming

® 1991 Wonder City Inc.

M9

Joe Hisaishi – Piano

London Symphony Orchestra

Orchestra Leader: Roman Simovic

Conductor: Joe Hisaishi

® 2010 UNIVERSAL SIGMA, a division of UNIVERSAL MUSIC LLC

M10

Joe Hisaishi – Piano

New Japan Philharmonic World Dream Orchestra

Solo Concertmaster: Yasushi Toyoshima

Conductor: Joe Hisaishi

® 2006 UNIVERSAL SIGMA, a division of UNIVERSAL MUSIC LLC

M11

Joe Hisaishi – Piano

New Japan Philharmonic World Dream Orchestra

Solo Concertmaster: Yasushi Toyoshima

Conductor: Joe Hisaishi

® 2014 UNIVERSAL SIGMA, a division of UNIVERSAL MUSIC LLC

M12

Joe Hisaishi – Piano

London Symphony Orchestra

Orchestra Leader: Roman Simovic

Conductor: Joe Hisaishi

® 2010 UNIVERSAL SIGMA, a division of UNIVERSAL MUSIC LLC

DISC 2

M1

Joe Hisaishi – Piano

® 2002 UNIVERSAL J, a division of UNIVERSAL MUSIC LLC

M2 Joe Hisaishi – Piano

Balanescu Quartet:

Alexander Balanescu – Violin 1

Thomas Pilz – Violin 2

Chris Pitsillides – Viola

Nick Holland – Violoncello

Jun Saito – Bass

Hirofumi Kinjo – Woodwind

Masamiki Takano – Woodwind

Momoko Kamiya – Marimba

Marie Ohishi – Marimba & Percussion

® 2000 UNIVERSAL J, a division of UNIVERSAL MUSIC LLC

M3

Joe Hisaishi – Piano

Pan Strings – Strings

Conductor: Joe Hisaishi

® 1996 UNIVERSAL J, a division of UNIVERSAL MUSIC LLC

M4

Joe Hisaishi – Piano

Koike Hiroyuki Strings – Strings

® 2005 UNIVERSAL SIGMA, a division of UNIVERSAL MUSIC LLC

M5

Joe Hisaishi – Piano

® 1986 Wonder City Inc.

M6

Joe Hisaishi – Piano

® 1988 Wonder City Inc.

M7

Joe Hisaishi – Piano

® 2002 UNIVERSAL J, a division of UNIVERSAL MUSIC LLC

M8

Joe Hisaishi – Piano

® 1988 Wonder City Inc.

M9

Joe Hisaishi – Piano

Pan Strings – Strings

Conductor: Joe Hisaishi

® 1996 UNIVERSAL J, a division of UNIVERSAL MUSIC LLC

M10

Joe Hisaishi – Piano

Orchestra Città di Ferrara

Nobuo Yagi – Harmonica

Conductor: Renato Serio

® 1998 UNIVERSAL J, a division of UNIVERSAL MUSIC LLC

M11

Joe Hisaishi – Piano

® 2005 UNIVERSAL SIGMA, a division of UNIVERSAL MUSIC LLC

M12

Joe Hisaishi – Piano

® 1996 UNIVERSAL J, a division of UNIVERSAL MUSIC LLC

M13

Joe Hisaishi – Piano

® 2002 UNIVERSAL J, a division of UNIVERSAL MUSIC LLC

M14

Joe Hisaishi – Piano

12 Special Violoncello:

Ludovit Kanta, Nobuo Furukawa, Yumiko Morooka, Akina Karasawa, Mikio Unno, Eiichiro Nakada, Robin Dupuy, Mikiko Mimori, Shigeo Horiuchi, Eiko Onuki, Takayoshi Sakurai, Keiko Daito

Igor Spallati – Contrabass

Momoko Kamiya – Marimba

Reiko Komatsu – Marimba, Percussion

Yuko Taguchi – Harp

Micol Picchioni – Harp

® 2009 UNIVERSAL SIGMA, a division of UNIVERSAL MUSIC LLC

M15

Joe Hisaishi – Piano

Orchestra Città di Ferrara

Conductor: Renato Serio

® 1998 UNIVERSAL J, a division of UNIVERSAL MUSIC LLC

M16

Joe Hisaishi – Piano

Angèle Dubeau & La Pietà:

Angèle Dubeau – Solo Violin

La Pietà: Émilie Paré, Natalia Kononova, Natacha Gauthier, Myriam Pelletier, Marilou Robitaille, Gwendolyn Smith, Anne-Marie Leblanc, Mariane Charlebois-Deschamps

Sawako Yasue – Percussion

® 2005 UNIVERSAL SIGMA, a division of UNIVERSAL MUSIC LLC