Posted on 2018/01/19

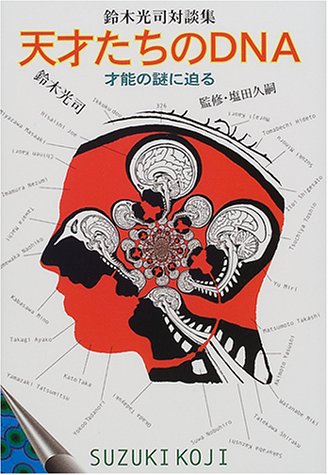

小説が大ヒットし映画化も大ヒットした「リング」「らせん」で知られる人気作家鈴木光司と久石譲による対談です。

雑誌「ダカーポ」(1999)にて企画されたもので、その後「鈴木光司対談集 天才たちのDNA―才能の謎に迫る」(2001)として書籍化されました。糸井重里、いっこく堂、秋元康、俵万智、柳美里、村治佳織、立川志らく、横尾忠則ら26人のゲストを迎え、落語家、ピアニスト、レーサー、棋士、歌人、能楽師、映画監督、脳機能学者といった、さまざまな分野のスペシャリストたちとの対談を集めたものです。

この対談とても長く、宮崎駿監督や北野武監督とのエピソードなど話は多岐にわかります。異分野の作家同士の共鳴するお話はとても奥が深く興味が尽きません。ふせんやマーカーがあったらいくつチェックしても足りないくらいです。

ぽっと何か浮かぶ。すると、「これなんだ、これで行ける!」と

鈴木:

「小説でも、僕はたとえば太宰の小説は引き込まれるんですよ。ひかれるものがあるんです。圧倒的におもしろいストーリーでもないんだけど、いまの世代の人が読んでも、やっぱりひかれてしまう。だからと言って、ベストセラーになっている小説を分析して、ベストセラーを書こうとして、絶対に成り立たない世界。人の心をとらえる名曲というのはどういう瞬間に生まれるのか、とても興味があります。」

久石:

「名曲と言われる音楽って、伴奏を付けないで歌っても音楽的なんですよ。いい音楽って、みんなそうなんです。まず、だいたいの場合ですけど、シンプルです。メロディーがものすごいシンプル。たとえば『上を向いて歩こう』でいえば、あれは5音階なんですよ。ドドレミドラソという。普通で言うと、「わ、ださい」という典型のメロディーなんです。文部省唱歌と全然変わっていないんですよ。ところがそれが全然、日本風じゃないんですよ。」

鈴木:

「日本風じゃない?」

久石:

「中村八大さんというジャズピアニストが作曲者です。当時もあれに関しては、一歩間違えば演歌になるそうなところを、ジャズコードを使っていて、通常のああいうものと比べたら、しゃれていたんです。その辺の、計算でできるものではないミスマッチというもので、単に童謡にならなかった。五音階って逆に言うと、アメリカの人たちには慣れ親しんだものではないから、その辺の新鮮さもすごくあって、アメリカでもヒットした。」

鈴木:

「唯一あの曲くらいですよね、日本の歌でアメリカでヒットしたのは。」

久石:

「その核が分かれば、もの作りは楽なんですけどね。さっきの太宰の話にしても、読み始めたときに、そこにはっきりした世界観があれば、たとえば興味のある話ではなくても入って行っちゃいますよね。それが嘘じゃないと、そのまま行けるし、ものを作るときの虚構性って、そういうのすごく強いんですよね。」

鈴木:

「たとえば太宰の小説をアメリカ人が読んでひかれるかな、というのは、ちょっと分からないんですよね。音楽の場合は、地球規模のものがあると思うんですよね。たとえば日本人の心はつかむけど、アメリカ人の心はつかまない音楽と言うより、音楽は言葉の壁を乗り越えた、全世界的なものですよね。」

久石:

「言葉の問題はあると思うんですけど、本来は、インターナショナルを狙うという発想は違うんですよね。ある意味では超ドメスティックにやることで、どこまでも掘り下げていき、深いところで理解すると、それが結果、インターナショナルになる。だからその辺が、たとえば今度の北野さんの映画(『菊次郎の夏』。この対談は99年4月に収録)でも、あれは絶対日本の空間でしか成立しない話なのに、外国の観客にもかえって分かり合えたというところがありますよ。」

鈴木:

「アメリカでこういう映画受けているから、似た映画を作ったとしたら、日本人の観客の心すらつかめないものができてしまいますよね。」

~中略~

鈴木:

「映像を見て、音楽を載せるという作業について聞きたいんですが。映画を見ながら考えるんですか?」

久石:

「一番最初は、台本をいただいて、台本の段階で、本当は70%は作曲が終わっていなくてはいけないんですよ。結局その台本をもとに監督さんはお撮りになり、いろんな人たちがものを考えていく。まずそこに何がいいたいかというのは確実にあるはずだから、そのテーマに即して考えていくんですよ。そうすると、たとえば一見恋愛ドラマ風になっているけれど、実は社会ドラマだっりすると、ラブシーンはあまり甘い音楽を付けない方がいい、もしかしたら音楽をはずした方がいいとか。さらにそのテーマが浮かび上がるように、僕なんかは全体設計する。その次に重要なのは、それぞれの演出家の方の画面のテンポがある。それは歩くだけでも、非常に遅くする方と速い方と、あるんですね。その画面のリズム感みたいなものをつかむのは、もう一つ重要です。そうすると、つかんでしまえば、自分が書いた音楽を、このシーンに合わせようとしなくても、合ってしまうんです。それはその演出家のテンポを分かったときですよね。その2つが重要だと思います。」

久石:

「もう一つ、昔やった『天空の城ラピュタ』がアメリカで英語で公開されるんです。ディズニーで公開するんですけど、ディズニーの常識でいうと、アニメーションというのは1時間40分なんですよ。ところがあれば2時間4分です。しかもあまり音楽の量が多くない。日本の映画はアニメーションを含めて、みんなそうで、音楽の量が多くないんですよ。ところがアメリカは全編に入れるんです。もう10何年前の映画だから、新たに音楽を足してくれと言われてもできないし、性格的にもオール・オア・ナッシングなところがあるから、いま全部作り替えているんですよ。来月の頭にアメリカのシアトル交響楽団というところで、録るんですよ。これはいままで自分がやってきた映画のスタンスと全然違うんです。アメリカは過剰情報量の世界だから、誰々のテーマというのがあって、何かが出てくるとそのテーマを流すんです。基本スタイルが本当に劇の伴奏なんです。僕はそういうやり方、基本的に嫌いだし宮崎さんの作品に関しても、これが我々の決定稿であるというオリジナルがちゃんとあるわけです。でも今回、もしやるのであれば、まったく違うもの、あえてハリウッドスタイルでやろうかということで。鈴木さんの『バースディ』みたいなものですよ。『こういうのもあるだろう』というスタイルで作っている。映画音楽の作り方って、いろんな考え方があるんですよ。僕にとってそれは、作者の意図がどう伝わるかということに貢献していくということです。」

鈴木:

「僕も芝居に音楽を付けていた時代があるんですよ。大昔のことですけど、やっぱりその時に非常に気になったのは、演出家が役者に与えるテンポなんです。テンポがちょっとずれていると、芝居はやりにくくなってしまいますよね。映画の場合は演技は終わっていますけど。本来はシナリオの段階で音楽がある方がよろしいとしても、だいたい映像ができてから考えるわけですよね。」

久石:

「大体、真剣にシナリオを読んだときに、メロディーが浮かぶケースが多いんですよ。」

鈴木:

「自然に?」

久石:

「そう、無理やりじゃなく。そうすると、台本の裏に5本線を引いて、でだしのフレーズとか、頭に浮かんだメロディーを書いておくんですよ。それで、そのまま忘れてしまうんですね。それで監督とラッシュ見ながら、どうしよう、こうしようといって、監督の意図とかが分かってきたときに、意外に一番最初に書いたそれがいいケースって、結構あるんですよ。京都の映画だったら、帰りの新幹線の中でふっと浮かんで書いたヤツとか。そういうのがすっと出るときというのは、逆に言えばいい状態になりますね。映画って、やっぱり、2時間くらいありますけど、僕らが実際に音楽をつけるのは50分前後ですかね。だから50分の音楽を書いているんですけど、核になるのは一つなんですよ。それがメインテーマだったりする。その切り口が一つ、きちんとはまれば、後はある程度技術で作れてしまう。重要なのは、新鮮なネタだったり……ネタというのは何といえばいいんでしょうかね。たとえば小説家が小説を作ると思ったときに、一番基本の動機みたいなところ、あるいはシーンだったりするかもしれません。それと同じようなところが音楽家もあって、ぽっと浮かんできたとき、あるいは頭ですごく考えて作っても、結果的に据わりが悪い時ってあるんですよ。どんなにゴテゴテにアレンジしても、最後まで寄り添えないぞ、という時もあります。」

鈴木:

「基本になる核というのは、1本の映画だったりすると、1つですか?」

久石:

「1つだと思います。それがあるから副次的なテーマだとか出てくる。」

鈴木:

「バリエーションみたいに?」

久石:

「出てきますよね。それはやっぱり、台本がしっかりしていないと難しいですよね。」

鈴木:

「それは小説にとってのテーマということになると思うんです。小説の場合、長編だったりすると、テーマは1つなんです。それでこのシーンを描きたい、この心情だけはどうしても描きたいというのが5、6個は絶対にほしんですよ。テーマから派生した感じになると思うんですけど、このテーマはたぶん強調するシーンであるとか、人間と人間とのつながりとか、これだけは書きたいというのがあるとうまくいく。それは論理とか、考えた結果出てくるものではないんです。自然に出ないとまずいんです。」

久石:

「ドラマって構造が基本的には対立じゃないですか。主人公がいたら、それと対峙する人間とか。音楽もそれがすごくあって、メインテーマにすごくきれいなものを書いてしまったときは、それに対立するメロディーって別にいるんですよね。つまり、これを際立たせるためにもう一つ、というのはありますね。それは映画2時間の中で沈黙、音楽をつけない場所を作るのも仕事のうちですから。それをどう構成していくかという時には、音楽自体には非常にドラマチックな構成が要求されますね。昔、ソナタ形式というのがあって、モーツァルトからベートーヴェン、全部そうなんですけど、Aテーマがある、すると必ずそれとは正反対のBテーマがある。第二主題というんですけど、それが絡んでいって、展開部があって、もう1回再現されている。だから音楽の構造って想像以上に映画とか、ストーリー作りの構造に似てるんですよ。」

鈴木:

「そうなんですよね。似ているんですよ。」

久石:

「黒澤明さんも言っていますよね。映画も時間軸の中で作っていくものだから、それと最も近い形式は音楽であると。それはすごく分かります。」

鈴木:

「ボクもよく、長編小説をどうやって書くかというのを聞かれるんです。その時には音楽家が音楽を作曲するのと同じだ、と言っているんです。もちろん僕は交響曲なんて作ったことなんてないんだけど、たぶん同じじゃないかと類推しているんです。いろいろな聞かれ方するんですけど、『リング』なら500枚ですが、「その作品が最初からストーリーが頭の中になって書き始めるんですか?」と、みんな聞かれるんですよ。そんなこと、まったくないんです。最初に何かが鳴り始めるんです。たぶん作曲家の方というのは、テーマが鳴り始めると、その後に引きずられて頭の中に音楽が鳴って来るんじゃないかなと、僕なんかは想像しちゃうんですけど、それと同じような感じなんですよ。ワープロで書き始めると、物語がこちらに流れてくる、という感じなんです。頭の中にテーマが生じ、音楽が鳴り始めるような体に作り替えていくのが、音楽家にとっても修行だと思っているんですが、小説家にとっての修行もまったく同じことだと言っているんです。テーマが明確になって、自然に書き始めて、物語が引きずられて流れこんで来る。そういうふうに細胞を全部変えていくのが、作家にとっての修行じゃないかと。小説を書くという作業を音楽にたとえると、非常に分かりやすい。」

久石:

「まったくそうですね。最初から全体の設計図を引いてから作っていく、ということはないですね。僕の場合は布団の中だったり、シャワー浴びてたりトイレの中だったりが多いんですけど、ぽっと何か浮かびますよね。すると、「これなんだ、これで行ける!」と思いますよね。それはワンフレーズだったりイメージだったりする。そこから出発します。あとは直感というのじゃないんですけど、累積の中の直感。これで行けるんだというのを確信するときがある。そこから作って、もしかしたらそれはメロディーの頭じゃなくてまん中だったりするけど、それは勝手に動いていきますよね。長い曲になってもそれはすごくある。だから次、どうやって展開するかというのは、論理的に考えるというよりも、この道を行かなくてはならないという感じが、すごくします。小説もそうですか?」

鈴木:

「そうなんですよ。だから、「来るか来ないかというのは、もうオレの責任じゃない」と言いたいくらいですよ。」

久石:

「分かる、それは。逆に言うと、いつか来なくなるんじゃないかという恐怖はありますよね。」

鈴木:

「ありますよね。だから僕の場合だと、締め切りに追いまくられて、年がら年中書いていたら、絶対来なくなるからと言って、制御しているんです。来なくなるのが一番怖いですから。何もないところから生み出す作業というのが一番きついですよね。」

久石:

「締め切りがない方がいいですか?」

鈴木:

「ないと無理です。締め切りがあって、どうにかそれが来るように持って行くんです。お祈りするんです。」

久石:

「同じだ。締め切りがないと、やらないでしょう。締め切りがあって、それに向かって動いていく。その過程で、今日行けそうか行けそうじゃないか、行けそうじゃない日はやらない、というのはありますけどね。締め切りは必要なんですよ。でも500枚とか、750枚とかだと、どのくらいかかるんですか?」

~中略~

久石:

「普通はそこから行けないか、と考えてしまうけど、捨てた方が本当はいいのかもしれない。『もののけ姫』やっているときに、僕も初めてあんなに時間かけたというか、退路を断ってやっちゃったんですよ。普通、余力を残して作品は作っていくのが一番いいんですね。その人がストレートに出るから。ところがあの時は退路を断ってしまったために、入り込んじゃったんですよ。入り込んじゃうと、これを書きたいと思いますね。で、ふと宮崎さんの顔が浮かんだときに、たぶんノーだろうなと思うと、聴かせると間違いなくノーなんですよ。何かこう、分かっているんだけど突き進む。僕らの場合は、映画に関しては共同作業なんで、監督がいて的確な判断をされるから、「ハイ」という感じで、それは捨てて戻れます。ところがソロアルバムとか、自分の世界になった時は、ノーという人がいないじゃないですか。ちょっと間違ったなと思っていても、捨てる勇気がなかなかないですよね。その時が逆に一番苦しい。」

~中略~

久石:

「僕の音楽というのは、決して芸術作品じゃないから、支持している人がいて、初めて成立する。根本的にはエンターテインメントの音楽であると、強く認識しているんですよ。芸術作品であるならば、自分の作りたいものを何年もかけて、山にこもって、あるいは学校の先生をしながら、シンフォニーを3年4年かけて作ればいい。でも、我々はそうじゃなくて、人に聴いてもらうというのが大前提であると。ただ、それを喜んでもらえばいいというのではなくて、エンターテインメントの音楽なんだけど、聴き終わったときに、一つだけなにか、良かったなと感じてほしい。たとえばシンフォニーを僕がオーケストラを使って書いたら、それでコンサートに来てくれた人が、いいなーと思って、次回は、マーラーでもベートーヴェンでもコンサートに行ってみようと。音楽っていいものだなと、何か一つ階段を上ってもらえれば。押しつけちゃいけないけど。そういうようなところで音楽を書いていけたらいいなと思います。」

鈴木:

「久石さんの音楽、聴いていると僕はものすごく心がやすらぐんですよね。」

久石:

「本人はのたうちまわっているんですけどね(笑)。」

鈴木:

「(北野)武さんの映画を見ても、音楽と映像が離れないというか、音楽を聴くと映像が浮かぶんです。」

久石:

「それは、視覚と聴覚で考えていくと、聴覚の刺激の方が強いみたいですね。たとえば『ムーンリバー』だったら、曲を聴くとオードリー・ヘップバーンが窓際で歌っているシーンが浮かんでくる、というケースも多いんですよ。視覚と聴覚というのは、すごく面白いなと思います。」

~中略~

久石:

「音楽がどういうルートで脳に働きかけるのか。たとえば歌詞カードがあったとすると、いい歌詞だなと思うけど、そんなに泣けない。でもそれがメロディーにのっかたりすると、非常にエモーショナルなものを引き起こすじゃないですか。なぜ音楽がそうなのかは、メカニズムとしてはまだ分からない。それを解明できたら、人間の持っている何かが分かる。人間の感情を揺り起こすのに、音楽がどう作用するかというのは、永遠のテーマなんですよ。でも映画の世界観に音楽が与える影響はすごく大きいですよね。たとえばバレエで踊っているダンサーが、何も音がないところで手を急にぱっとふると、何だろうと思いますよね。それが音楽に合わせて動いたら何でもないんですよ。音楽はそのすごさもあるんだけど、本来ならもっとすごいことを流してしまうことも、必ずあるんです。本来ならここで集中すべきところを、ストーリーを平板にしてしまうという、悪いケースもあります。ハリウッドでも、「何でこんな付け方をしたんだ?」というのもありますね。たとえば、スピルバーグなんかが、これは大林さんが言っていたんですけど、音を消してスピルバーグがつないだ絵を見ると、余りよくないんですよ。シーンのつなぎがぎくしゃくしている。でもスピルバーグはやろうと思えば完璧にできるんですよ、すごいテクニックがあるから。なぜそういうことをしているかというと、そのところにジョン・ウィリアムズのオーケストラの音楽がガーンと流れるんですよ。それでつないじゃうんです。逆にきれいにつながった絵にあの太い音楽をつけると流れちゃうんですよ。音楽がガーンと行くから、シーンは少しごつごつのつなぎをした方が、見る側に衝撃が来る。そこまで計算して、わざと荒くつなぐ。音楽を信じている。だからスピルバーグは絶対ジョン・ウィリアムズとしかやらない。あれは正しいやり方です。だから僕らが音楽を頼まれて、監督さんが期待したものを出したら、もうだめですね。えっ、こういうふうにもなるんだな、となるように。監督は音楽のプロじゃないから、その人が想像した範囲内のものを出したら、それは予定調和でしかないから、何もそこからはドラマが生まれないんですよ。」

~中略~

久石:

「北野武監督はすごい人ですよね。僕はこの映画に一番ピッタリだと思う曲をメインテーマで書きます。それで副次的なサブテーマを書きます。聴いた武さんは、サブテーマを気に入ったりするんですよ。「監督、もっといいのありますから」と言っても、これなんですよ。なぜだろうと思うと、たいがいその場合、副次的テーマの方がシンプルなんですよね。それでそれをメインにすげ替える。映画の様相ががらっと変わるんですよ。その時に北野武という監督の嗅覚、感覚のすごさ、いまという時代に生きている彼が選ぶ、いいなと思うものというのが、一番ポップなんですよね。大衆との接点では大体あたるんですよ。テレビで大衆を目の当たりに日々闘っている、武さんの嗅覚というのは鋭いですね。僕らはこもって作っているから、どうしても頭で作ってしまいます。その分ステージは高いかもしれないけど、一般とのつなぎの部分で弱い時がよくあるんですよ。その時に武さんはぽーんとそれを見抜く。その能力はすごいですよね。『菊次郎の夏』でも、非常にシンプルなピアノの曲を書いたんですけど、武さんもすごく気に入って、結果的に非常にいい感じの分かりやすい音楽が主体になった。武さんも弾きたいっておっしゃったから、譜面を書いて送ったら、もう弾けるよって言ってましたけど。いまでも最低1日1時間はピアノを練習しているとか。秋の僕のコンサートの時に弾くって言ってますよ。3回くらい言ったから、本気なのかもしれない。」

ー曲が浮かぶ時って、どういう感じなんでしょう。

久石:

「楽器の音の時もありますけど、フレーズだったり、音の輪郭、図形的なものというのも結構多いですよ。この映画はメタルのような鋭いもの、とがっているものとか、あるいは非常になだらかなもの、そういう音楽がたぶん合う。そういうのはすごくあります。音の図形みたいな感じて考えるケースもすごく多いです。そうか、これでいけるんだ、と思ったときは、結構核になるので、そのまま突き進んでいくケースも多いです。最初に、CMでも映画でも、こういう世界観、という感じが浮かぶと、スタートラインについたこれでいける、となりますね。最初からメロディーが浮かぶときもあるし、それはケース・バイ・ケースですよね。」

-いきなり頭の中でオーケストラが鳴ることも。

久石:

「あります。『もののけ姫』の話が来た時は、宮崎さんと話している時にオーケストラの音ががんがん鳴っていたから、これはオーケストラだと。それから武さんの『HANA-BI』やるときは、その入口がちょっと見えなかった。それまでは割とミニマルミュージックをベースにした、感情を排した音楽でやっていたから、またそっちでいくのかな、でもそろそろ変えたい、と思っていたときに、飲み屋で一緒になって「久石さん、やっぱりアコースティックでいきたいんだよね。きれいな弦が流れてさ。暴力シーンもあるんだけど、関係なくきれいな音楽が流れて……」と言ったときに、ぱーんと世界が見えて、それからは迷いなく行けましたけどね。世界観が見えるまでは苦しみますね。」

-『菊次郎の夏』は?

久石:

「これが困ったんですよ。監督に聞いたんですけど「いままでうまく行ってるからいいんじゃない」それだけで終わってしまった。でも爽やかなピアノ曲というイメージはお持ちだったし、それは分かるなと。エモーショナルと言うよりは少年が主人公だし、ピアノ曲なんだけどリズムがあり、という感じで作ったんですけどね。あの映画で困ったのはギャグが満載なので、どうするんだと、実はちょっと思っていたんですよ。そうしたら武さんは大胆なことをおやりになった。「大ギャクをやっているところに悲しい音楽を流してみたら」って言って。大丈夫ですかね、と言って、長めに流したんですよ。そうしたら面白かったのは、それまでは、やってるやってる、というギャグが、全部悲しく見えるんですよ。「ああ武さん、これをやりたかったんだ!」と思って。菊次郎とか少年の持っている悲しみみたいなものが、画面が明るいだけにどんどん出て来ちゃって。あの時に「この映画、やった!」と音楽的にも思いましたね。あの辺を計算していたとしたら、北野さんはすごい人だと思います。普通に笑いを取るために笑いを取る音楽を付けたら自殺行為ですよね。人を好きだという時に、「好きだ」という台詞を書いたらバカ臭いじゃないですか。その時に「お前なんか嫌いだ」と書いた方が、そいつは好きかもしれないというのがあるじゃない。音楽もそういうのがあって、予定調和でこういうシーンだから、こういう音楽流せばと流してしまったら、コンクリートで固めたみたいで、そこから何も立ち上ってこない。ものを作るってそのくらい面白いものだと、最近思います。小説でも、「この主人公、こう動くな」と思っていて、その通りに動いたら、引きますよね。それがこちらの想像を超えていってくれるから引き込まれる。」

鈴木:

「創造するとき、どこかにスリルがないと、作ってて面白くないですよね。」

(初出:雑誌「ダカーポ 422号 1999.6.2号」/書籍「鈴木光司対談集 天才たちのDNA―才能の謎に迫る」 より)