Posted on 2019/09/20

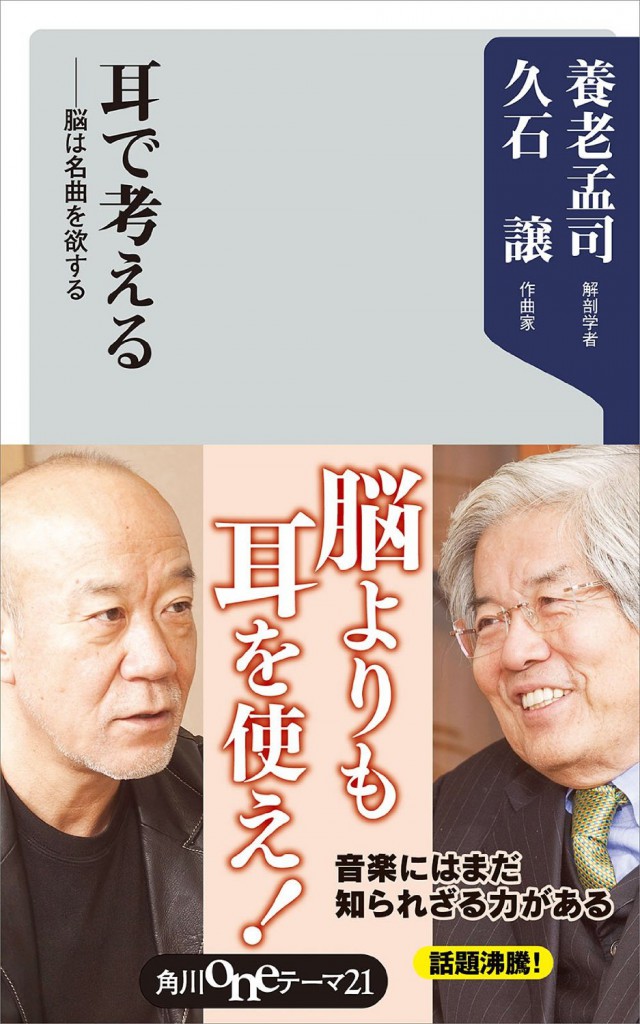

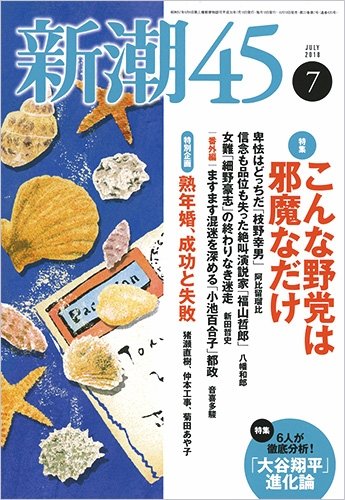

雑誌「新潮45 2018年7月号」に掲載された養老孟司×久石譲 対談です。10ページに及ぶ知的充実の対談は、折にふれて話題にのぼること、今いちばん気になっている事などが語られています。同誌2012年にも対談は行われています。また、『耳で考える -脳は名曲を欲する』/養老孟司×久石譲(角川書店・2009刊)はたっぷり一冊知的好奇心をくすぐる本です。こうしてみると、時期ごとに対談が叶っている組み合わせ、次の機会も楽しみになってきます。

対談 作曲の極意を知りたい

養老孟司(解剖学者)× 久石譲(作曲家)

作曲家、久石譲からあふれる旋律の数々は、どこから生まれてくるのだろう。最近は指揮者としても活躍中だが、その源泉はどこにある? 長年親しい養老孟司が、久石譲に、音の世界について聞く。

久石:

高畑勲監督が亡くなられて(数日前に訃報が)……、お世話になっていたのでショックでした。

養老:

直接お会いする機会はなかったのですが、宮崎(駿)さんからよく話を聞いていました。

久石:

『かぐや姫の物語』(2013年)で音楽を担当して御一緒したのですが、ラストにかぐや姫が月に帰る、育ててくれたおじいさんおばあさんと別れるシーンがあります。ここはどういう音楽にしますか? と聞いたら高畑さんはニヤッと笑って「まだプロデューサーに話していないんだけど、ここはサンバでいこうと思って」とおっしゃる。普通お別れの場面は悲しい音楽のはずだから、えっ!? とこちらはフリーズしました(笑)。

理由はというと「よく考えたら月の世界というのは悩みも悲しみも一切ない。かぐや姫も月に行ったら、地球で起こったことは全部忘れちゃって、幸せになるんだ」と。ある種の仏教の極楽の世界でしょうか。煩悩が一切なく、真の悦楽を得た人たちはいったいどんな音楽を聞くのかと考えたら、サンバになったわけです。

養老:

確かにそうなりますね(笑)。

久石:

大変なものを引き受けたぞと思いました(笑)。高畑さんは、非常に論理的な判断をすると同時に、感覚的に「それならサンバだ」というアイディアが噴出してくるので、その辺の折り合いの付け方がうまいんです。

その根底に「僕はオプティミスト(楽天主義者)で、楽しいことが好き」とおっしゃる高畑さんの本質があると思うのです。論理か感覚かという時、うまくスライドできるんですね。楽天的だと自分で言ってしまうすごさが、強さでもあるのでしょう。

ただし、周りは苦労します(笑)。簡単に言うと、今日7時間話し合ってAに決めたはずが翌日には変わって完全にBにシフトしていて、なぜBかを延々と話す。さらにその翌日になるとまた変わる。世間的には「ぶれている人」なわけです。

ところが結果的に、瞬間ごとに本人は確信的に思ったことをストレートに言っているだけだから、ぶれているわけではない。そしてああいうすばらしい作品ができあがるんです。僭越ながら、もう2、3本は撮ってほしかった。次に構想されていた『平家物語』を観てみたかったです。

養老:

存在自体が貴重な方でしたね。

久石:

『遺言。』(80歳にして養老が久しぶりに書き下ろした新書)を読んだときに、目や耳に光や音が入るのを捉える「感覚所与」と、意味を見出してそこに価値を置く「意識」の行き来が無理のない方として顔が浮かんだのが高畑さんでした。飄々と軽やかで素敵な方で、養老先生と重なるところも実はありまして。

養老:

そうでしたか。

絶対音感のように「違い」をきちんと捉える感覚か、言葉のように「同じ」を追求する意識か、自分なりに考えてどちらかを消すんでしょうね。「現実」や「事実」か、それとも「論理」か。理屈でやるときは徹底的に理屈でやり、感覚でやるときは、徹底的にそちらでいく。

僕も標本をつくったり見たり、人体でも虫でも同じですが、具体的な現実を扱うときは、理屈を全部外してそのまま受け入れるようにします。

久石:

実作業のときは感覚的な処理をするけれど、そこから離れると論理をまた考え直す──その行き来なんですね。

養老:

記憶で絵を描いているようなものです。景色を見ているときは、絵を描いてはいない。

久石:

宮崎さんがそうですね。写真を撮るようなことは一切しないで、対象をひたすらじっと「観る」。映像記憶が特に強くて、ご自分で「後で絵を描くときには、要らないものは切っている」とおっしゃるのを聞いたことがあります。感覚で捉えた自分の世界を論理的に再構築されるのかなと想像しています。

養老:

高畑さんと同じように、かなりそこはアクロバティックですよね。観ているときは、理屈の方を落としているんでしょう。それを意識的にではなく、苦労なしになさっている。

感覚と意識の間を行き来でき、その上で何かものを創っている人に最近は話を聞くようにしていて、だから今日も、久しぶりに久石さんとお話ししたかったんです。

ものを作るインテンシティー

久石:

うかがいたかったのはまさに、感覚と意識のその関係です。作曲という行為を日常的にしているといつもこの二つの間を行き来します。インテンシティー、集中させる力とでもいうのか、決定的な原動力になるのは意識なのか、感覚なのか。

養老:

それはどちらでもないでしょう。レベルが違う。情動の中心は深くて、脳で言うと辺緑系にあります。

久石:

基本的に感覚で突き動かされないと作業ができない面があります。これがなんとも厄介でして。

養老:

理屈では語れないから僕も、ずっとそこをしゃべるのは避けています。しゃべることは理屈にすることだから、必ず落ちる感覚がある。

あえて言えば、一番極端なのは連続殺人犯です。扁桃体の活動が高過ぎるのに対してブレーキが弱い。普通の人はブレーキをかけられるんですが、それが弱い人がいます。

久石:

「ブレーキ」とは、感覚が暴走するのを止める……?

養老:

ブレーキをかけるのは意識の働きです。だから道徳律は「してはいけない」という禁止で伝えます。「しろ」という道徳律はないんです。

作曲とは違うけれど、ものを書く時で言えば、僕は、あまり締め切りには苦しめられません。嫌なら嫌なりに、どうせ嫌なんだから、割り切って意外に「やっちゃう」。

久石:

僕は…時間的制約の締め切りがなければだめですね(笑)。作曲家で締め切りなしで書いていたのはシューベルト(1797~1828)とプーランク(1899~1963)くらいです。

シューベルトは、浮かんだらとにかく書く。演奏されないものも多く、少々粗っぽくソナタ形式としては破綻しかけているのですが、ある意味伸びやかさを感じます。

プーランクは、比較的小さい作品が多く、日曜日に「いい日だな。曲を書こうかな」という具合に、これもあまり苦労が感じられなくて、羨ましい(笑)。

対してハイドン(1732~1809)は毎週行われる晩餐会などの演奏会のために曲を書かねばならなかったのですが、フォームが固まっているから、生涯で104曲(実際にはもっと多い)もの交響曲を書いています。モーツァルト(1756~1791)も短い生涯で交響曲を41曲書いています。理屈としては、土台にソナタ形式というフォームがあるので、第一、第二とテーマをつくると、必然的に次の展開が決まっていく。だからフォームがきっちりしている時代の音楽は、量産が可能だったのです。

音楽の歴史を見ていくと、例えばバロック、古典派時代くらいまでは基本的にフォームを重視しており、感覚を音の形にする表現方法がありました。音の「明るい」「暗い」自体が感情表現になり始めるのはバロック時代以降です。機能和声といって、それまでのポリフォニー(多声部音楽)と違って和音の進行が重要視されてきます。ポリフォニーの代表的な作曲家はバッハやヘンデル、ビバルディで、古典派ではハイドンやモーツァルト。このあたりまではフォームを保っていた。

養老:

どのあたりから変わるのですか?

久石:

ベートーヴェン(1770~1827)の時代ではっきり変わります。長調、短調の明快な長三和音、短三和音が感情を表現し始めます。明るい、悲しい、楽しいといった感情を記号的に和音の変化で表現できるようになる。メロディーラインの登場です。自ずと、観客は感情移入という行為を促されます。

観客の人数も、20~30人の宮廷での小さい晩餐会から、100、200……1000と増え、規模が大きくなると、宮廷や教会のものだった音楽が民衆のものになりました。要するに一般人が来て聴くようになった。その段階で大衆性が強くなります。

音楽の在り方自体も巨大になり変わっていきました。モーツァルトが交響曲を41曲書けたのに対してベートーヴェンは9曲しか書けないという構造になるんです。

養老:

作曲家の在り方も変わりますね。

久石:

音を選んでいく行為は、養老先生の虫採りと同じですべて感覚に拠るものです。とはいえ「音楽」とするにはそれを意識的に、立体的に組み立てる行為が必要になる。浮かんだことを書くのはアマチュアにもできることですが、作曲家は、それを有機的にまとめなくてはいけない。

そうなると、作曲とは意識的なものと感覚的なもののあいだを絶えず行き来しながら、規制をかけ、同時にそんな組み立てを壊したいという葛藤との狭間でつくっていく行為なのだとつくづく実感しています。

養老:

音楽が感情の表現になったというのはおもしろいですね。19世紀の末に『クロイツェル・ソナタ』(ベートーヴェンのヴァイオリンソナタ第9番に因んだ、トルストイの短編小説)の中で、ベートーヴェンの曲は人を動かすけれど、このわきおこる情動をどうしてくれるんだと文句が書かれています。

久石:

ベートーヴェンは煽りますから。

養老:

ニーチェが「ディオニュソス的」と呼ぶ創造的、激情的なもの。

久石:

危険なものともいえます。音楽はアフリカにもアジアにも、世界中にある。日本にも独自なものがある。ところがいま世界の多くの人が聴いている西洋音楽(クラシック)というカテゴリーは、ほとんど4世紀以内、たった400年に収まる範疇の音楽です。

そのピークにいるのがベートーヴェンだと思うのです。僕はいま、ベートーヴェンの交響曲全曲演奏とCD化に取り組んでいます。論理的でもあるのになぜこんなに人の情動を煽るほどに感覚的なのか。譜面の奥に含むものが圧倒的で、驚くことばかり。おもしろくてたまりません。

でも、実はベートーヴェンと同じような人が当時は何百人といたはずです。時間が経って振り落とされ、その中でも最も強い人が音楽史上に残った。ベートーヴェンよりも当時売れた人はもっといるだろうし新しいことをやった人もいっぱいいる。でも、残ったのはベートーヴェンだった。

それこそ養老先生がいつもおっしゃっている「唯一性」だと思います。世界を感覚で捉えたら同じものはひとつもない。そして、その世界で「美」を基準に優れたものが芸術として残る──。

音楽史としては、その後ロマン派になったころから文学、言葉の世界が入ります。詩をもとに音を構成するのです。シェーンベルクやウェーベルンが出てきて十二音技法になった段階で、あらためて、フォームを重要視する時代になっていきます。

養老:

現在はどうなっているのですか?

久石:

不協和音の現代音楽が山ほど出ており、基本的にすべて現代の音楽は意識中心です。もちろん音を選ぶのは感覚ですが、誰のためなのかというと、自分だけで完結している。必然的に観客は離れます。音楽にそんなものを求めていませんから。

『遺言。』で、今の時代は意識が中心になっているから少し考えようよ、と書かれています。実は、個人の集合やつくりだす各時代の語法や思考にも、意識に近いときと感覚に寄るときと、揺れるうねりが絶えずありますね。音楽の歴史でも同様です。

養老:

いつごろから譜面を使うようになったのでしょう?

久石:

最初は、単音をユニゾンで歌っているだけで、『グレゴリオ聖歌』の5世紀ごろには譜面なんてありません。備忘用として、1本の線でコブシのような音の高低が書かれているだけ。この線がだんだん増え、音の長さや音程を五線で表すようになるのが15世紀のルネサンスのあたりです。

それまでの音楽は基本的に覚えたことを歌うか、即興演奏でした。ところが記譜によって例えば対旋律など、ありとあらゆる可能性を文章のように吟味できるようになっていきます。それが作曲です。つまり、譜面ができた段階で作曲家が現れた。

16世紀を過ぎたところで、長三和音、短三和音が出てきて、メロディーと和音とリズムという非常に明快な分業体制ができあがりました。そうすると、メリハリがついて気持ちがいい。和音が音楽の感情表現をさらに可能にしたんです。

状況内と状況外

養老:

文学で、情動をむやみに動かしても意味がないという批判があります。チェーホフ(1860~1904)について哲学者のシェストフが『悲劇の哲学』という本で書いていましてね。チェーホフは、がんで余命いくばくもない医学部の老教授のことをきれいに書いていて、これがいいんですよ。名声を得ていて、弟子の第一助手が娘のお婿に決まっていていい奥さんがいて、それなのに家族にも何もかにもうんざりしている。それをただずっと書いていまして、なぜか読ませる。ずばり『退屈な話』っていう作品です(笑)。

久石:

どれだけ退屈なのか(笑)。

養老:

シェストフが指摘したのは、あれだけの才能をなぜ虚無的な無駄話につぎ込んだのか。僕は作品も『悲劇の哲学』も大好きですけど。

久石:

今度読んでみよう。

養老:

つまり、19世紀の文学は情動というものを処理しきれていない。あの才能を以てすれば人の感情を動かせるのだろうけど、チェーホフはそうしません。

久石:

『桜の園』も暗いですしね。

養老:

じゃあ、あの人は暗い人かというと、どうもそうじゃない。

久石:

医者になって、それなりに成功していますよね。

養老:

当時流刑地だったサハリンまで行ってね。囚人の環境が劣悪だと訴えて人道的な記録も残している。ところで、若いうちはミニマル・ミュージックをやられていたでしょう。

久石:

そのときは意識寄りでした。「こうあらねばならん」というものを一生懸命につくっていました。

ところがその後に始めた映画音楽はメロディー重視で、逆なんです。エンターテインメントは、人をどう感動させるか、どうインパクトを出すのかが大切ですから、今度は感覚ばかり使います。そうなるとバランスをとるために論理的であるミニマルな要素をどんどん増やしたりしています。

いま僕が気に入っているやり方は、観客が見るときの手助けにとどめる方法です。あえて、登場人物の気持ちに寄り添う音を極力少なくする。それから状況説明の音楽も極力減らす。客観的なところで音を付ける。

演じている人が泣いているところに輪を掛けて悲しい音楽を流すのは愚の骨頂だと思うから、距離を取るというやり方です。ストーリーの邪魔をする必要はありません。

養老:

僕はテレビで風景を見るのが好きなんだけど、時々音楽がうるさすぎて「これさえなければいいのに」と腹が立つことがあります。

久石:

そう、邪魔する音楽は本当に多いです。フィクションの映画につける音楽の根本もまたフィクションです。つくりものの極致が映画音楽なんです。僕らが会話の中で笑ったときに「ちゃんちゃか♪」と楽しい音楽は鳴らない。でも映画では鳴る。

だから嘘めいたものが映画音楽だと言える一方で、嘘めいていないのは状況内音楽です。例えばわれわれがこのまま隣の赤ちょうちんに行ったとして、そこで演歌が流れていたとする。状況で流れているから、それは不自然ではない。この状況内と状況外をうまく使い分けることが大事です。

黒澤明監督の『野良犬』(1949年)という映画があります。三船敏郎扮する若い刑事が木村功扮する犯人に拳銃を奪われ、その銃で殺人事件が起こり、ラストシーンに郊外の新興住宅地のそばで二人が泥にまみれて殴り合いをします。その最中に新興住宅地の若奥さんが弾くピアノ練習曲の『ソナチネ』が流れる。これは状況内音楽です。ピアノが自宅にあるようなブルジョアの戦後社会の象徴と、たまたま片方は刑事で片方は犯人なだけで所詮は同じ戦争引き揚げ者たちの対比。この構図では『ソナチネ』を流しただけで、二人とも戦争の犠牲者だと瞬時にわかるのです。言葉で説明するとくどいことが音で見事に表現されている。

映画の音楽を丁寧につくるというのは、こういうことで、これをやらなくてはいけないと思います。名作と言われている映画は、この辺が巧みです。

言葉と音楽

久石:

言葉というものが、感覚で捉えたことを伝えるためにできたとしたら、それぞれのものに名詞が付き、それを組み立てる文章が書きとめられ、吟味されなくてはなりません。

音楽でいうと、五線譜ができ作曲家が誕生し、音楽として発展を遂げました。音楽にも通じるのでうかがうと、言葉が生まれてから表現手段となるまでにどのぐらい時間がかかったんですか?

養老:

相当かかっているんじゃないでしょうか。文字の始まりは、「ウマ何頭」といった税金の記録ですよね。そこから都市をつくり、最初に書かれたのがおそらく「誰々がこう語った」という対話録でしょう。

『論語』はご託宣ですけど、プラトンも『新約聖書』も言ってみれば誰かが語ったものです。同時多発的に四大文明で出てくるのが、「語り」であり、その語りの記録に対して解説がなされていく。中国では、「先生はこういうことを言おうとした」と「子曰く」で解釈をする「訓詁」の概念があり、それが中国語自体の成立に結びついたと思います。

その注釈を全部知っていないと科挙に合格できないのは、一つの言葉にはそういう背景があるという認識が共有されていたからでしょう。

ソクラテスが「書かれた言葉」を嫌ったのは、実際の状況が消えれば感覚世界が失われるからだったと直感的にわかります。だから「対話」だったのでしょう。それを無視して平気でやったのがプラトンで、だからプラトン以来、言葉の学問ができていく。ソクラテスの時代はまだ、感覚と切ってはいけないという考え方があったんでしょうね。現場の状況と言葉を切り離すと、言葉が独立して動き出してしまうからと。

久石:

それは音楽でも同じですね。譜面ができたことで、譜面上で作曲家が組み立てを行うようになった。

曲は人工物であり、所詮個人の思いに過ぎないのではないか。言葉が独立して勝手に動き出すのと同じように、本来音楽は、もっと日常的なものだったはずが、勝手な自己運動に入ってしまっているのではないか。こうなると作曲家という存在は必要なのか、いつも考えてしまうんです。

なにしろ譜面は演奏家に再現可能をもたらします。演奏された音は自分のつくったときのものとは異なりますし、それなら自分とはなんぞやと問えば、音は扱っているし構成はしているけれども……ねえ? どんなに作曲をしてもその疑問は消えません。

そもそも今や、音楽家の基本は譜面なんですよ。オーケストラは、年間で優に100回以上のコンサートをやります。譜面を見て、たった1回か2回の練習で本番をこなす能力がないといけないとなると、クラシックの音楽家にとって最も重要なことは目で譜面を読む能力です。耳も、もちろん必要ですが、目で読み取って音にする視覚の能力がなければ、クラシックは成立しません。実質的に作業の半分以上は「目から入れた情報を変換しているだけ」となりかねない状況なのです。

指揮者として見える世界

久石:

それでいて譜面は不確実です。なにしろ細かいことを書いていたら8小節書き切るのに1ヵ月はかかります。例えば「タータランタタタララン」という場合に「タータラン」なのか「タンッタラン」なのかは譜面に細かく記されていないし、放っておけば、第1ヴァイオリンと第2ヴァイオリンのユニゾンで演奏されるニュアンスが異なる場合もある。

それを揃えるのは指揮者の役割ですし、譜面は輪郭にしか過ぎず、解釈や情動、味わいまでは、どうしても書き切れません。

となると、指揮をするということは、譜面に感覚所与を生じさせることなんです。基本はそこに感覚を与えて、埋もれているパートを立体的に組み立てていくという作業になる。指揮するときも、感覚と意識の両方を駆使しながらしているのです。

作曲と指揮を並行するようになって、面白い発見がありました。「美は乱調にあり」という言葉がありますよね。論理的なものと感覚的なものは、絶えずせめぎ合っています。どんな名曲でも必ず整合性が取れない、どうしようもない部分が出ます。感覚と意識とが、どうにも折り合いがつかなくなって破綻する部分で、ベートーヴェンの中にもあります。その破綻部分に実は、その本人特有の何かが如実に出てきます。僕は、それを見つけるのがうれしくて指揮をしているようなものです。

養老:

「あれ?」っていう部分だな。

久石:

はい。どんなにいい作品でも必ずあります。その矛盾した所に、ほんとうは何がやりたかったのかが逆に見えてきて、それが一番楽しいかもしれません。

音楽が他の芸術と違うのは、譜面に表されたものが再現されること。そして、そのために演奏家という特別な集団がいること。この2点です。絵画なら個人の筆で完成するのですが、音楽は演奏されないと意味がない。しかも音というのは必ず時間の経過を伴い、論理的であり複合的になります。

養老:

「古池や蛙飛びこむ水の音」ですね。古池が目に映り、耳には水音が入る。短い中に時間と、そして芸術のすべてが含まれています。だからこそ、名句なのです。若いうちは「古池がどうしたんだよ」「カエルがいて当たり前だろう」と何であんなものがいい俳句なのかわかりませんでしたけどね。

久石:

見事に時空がありますね。

養老:

運動も入っていますし。よくもあの十七文字の中ですべてを表現したものです。

久石:

そこに世界が全部凝縮されていて、音が活きる空間があの言葉の中に描き出されているのですね。

(新潮45 2018年7月号 より)