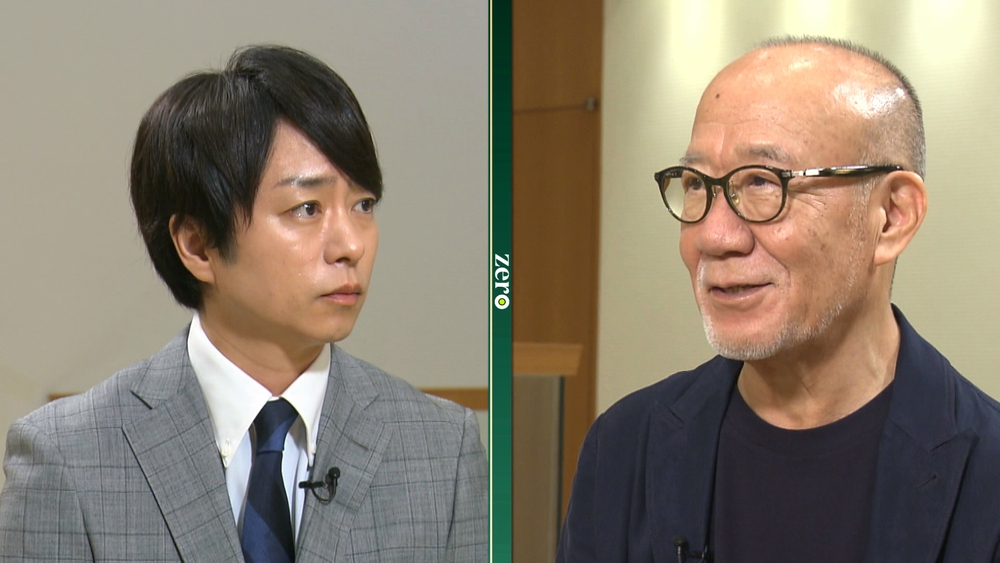

Posted on 2025/09/07

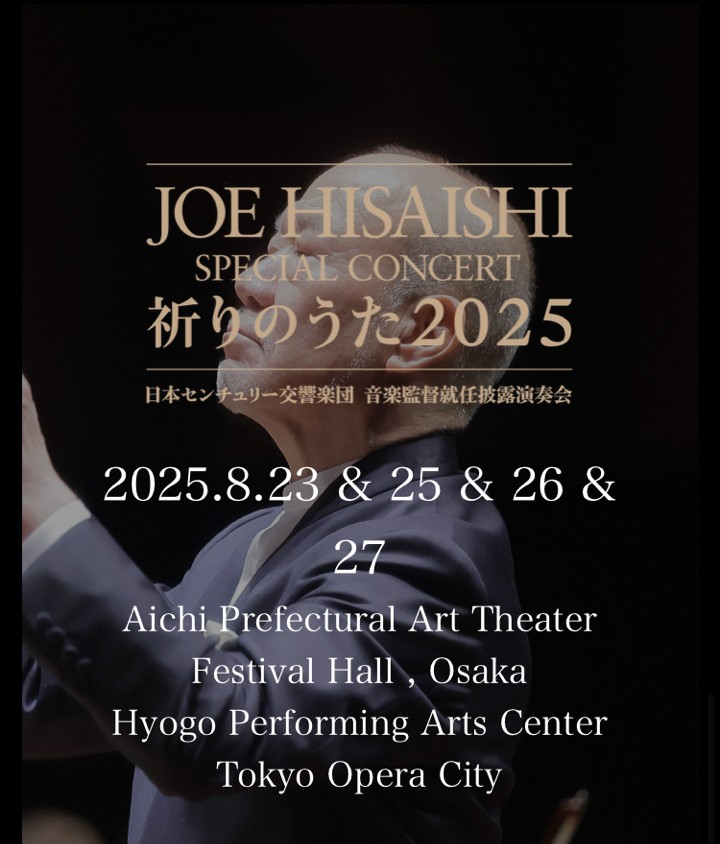

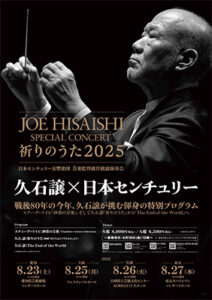

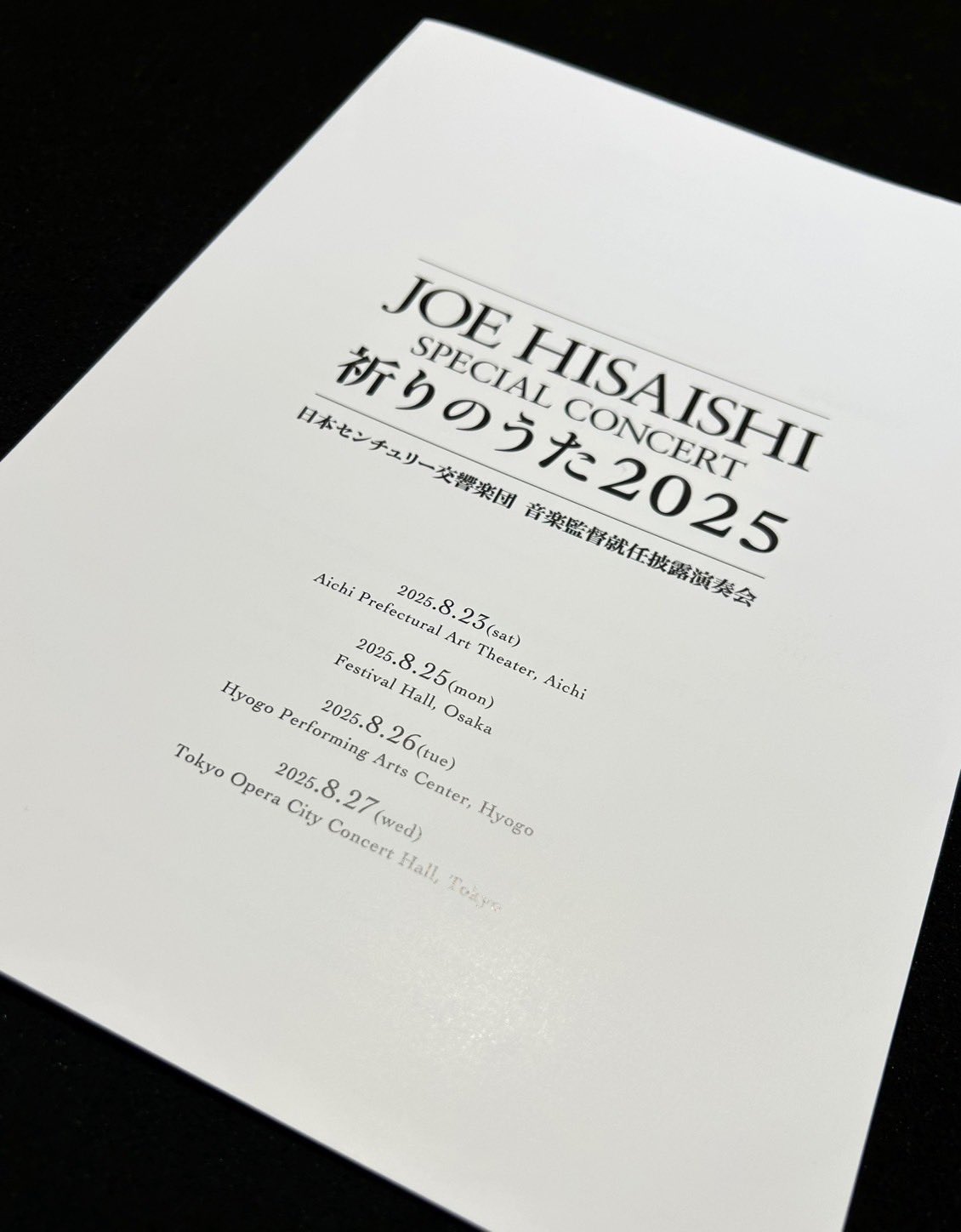

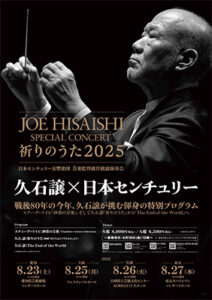

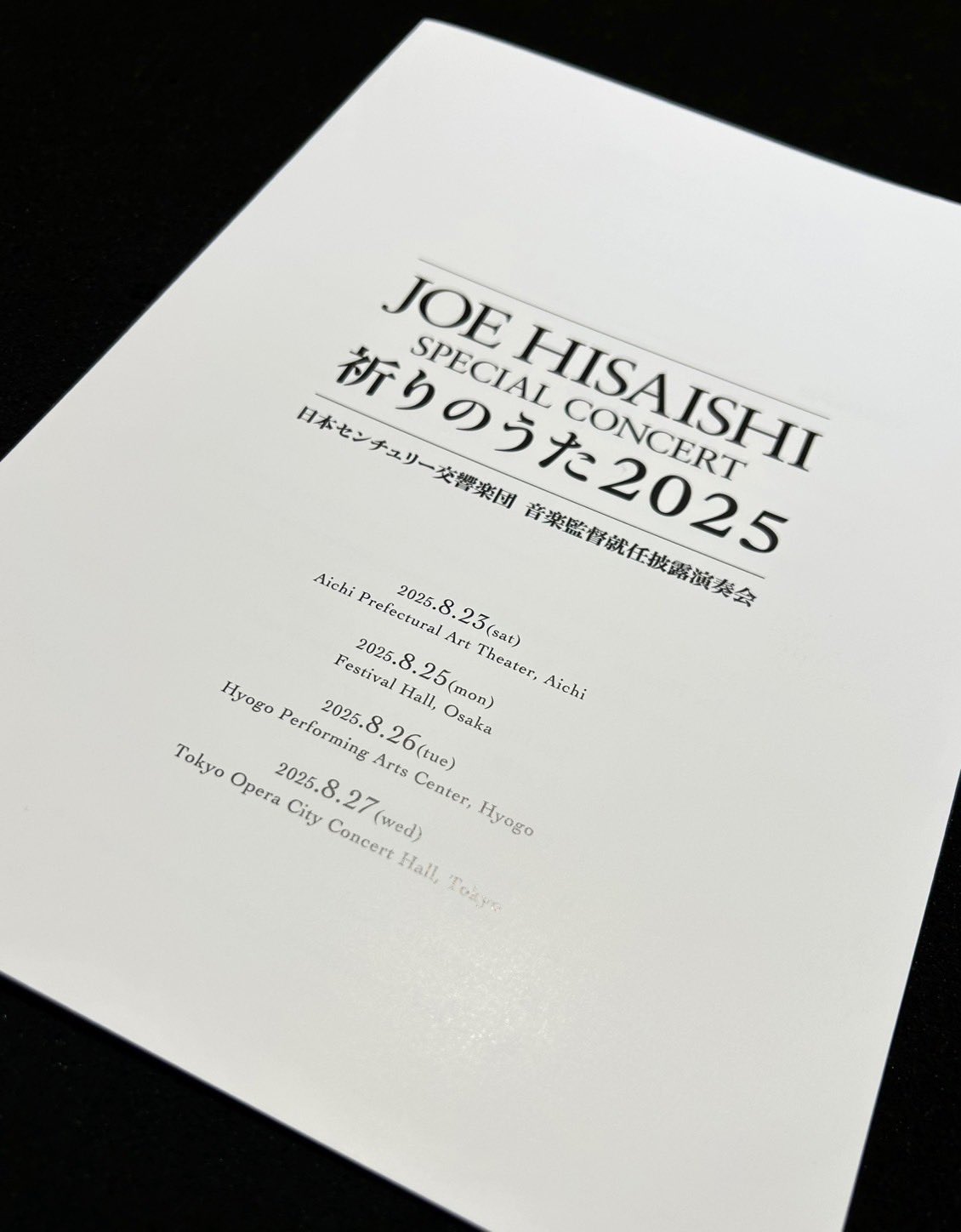

2025年8月23~27日開催「JOE HISAISHI SPECIAL CONCERT 祈りのうた2025」コンサートツアーです。4月から日本センチュリー交響楽団の音楽監督に就いています。「音楽監督就任披露演奏会」として愛知・大阪・兵庫・東京の4都市を巡りました。

プログラムはスティーヴ・ライヒ作品から久石譲作品まで濃厚です。「就任記念」というお祝いムードではない「就任披露」、戦後80年の今年にふさわしい渾身と気迫の演奏会は全公演とも満員御礼&スタンディングオベーションで熱狂的でした。

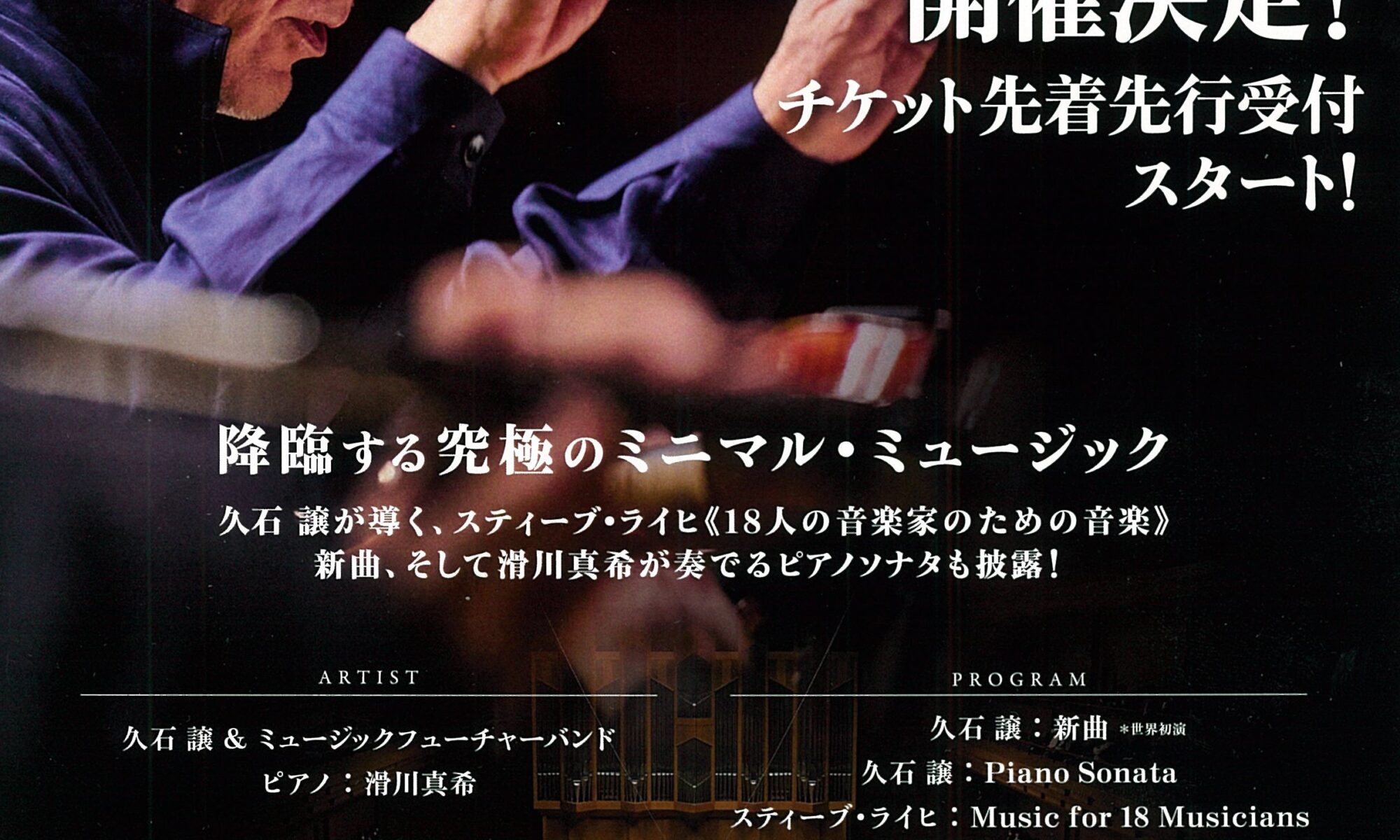

Joe Hisaishi Special Concert 祈りのうた 2025

日本センチュリー交響楽団 音楽監督就任披露演奏会

[公演期間]

2025/08/23 – 2025/08/27

[公演回数]

4公演

8/23 愛知・愛知県芸術劇場 コンサートホール

8/25 大阪・フェスティバルホール

8/26 兵庫・兵庫県立芸術文化センター KOBELCO 大ホール

8/27 東京・東京オペラシティ コンサートホール

[編成]

指揮:久石譲

管弦楽:日本センチュリー交響楽団

ヴォーカル:テオ・ブレックマン

合唱:東京混声合唱団

[曲目]

スティーヴ・ライヒ:砂漠の音楽 *Chamber version with brass *日本初演

—-intermission—-

久石譲:祈りのうた(映画『君たちはどう生きるか』より)

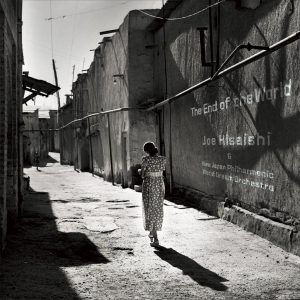

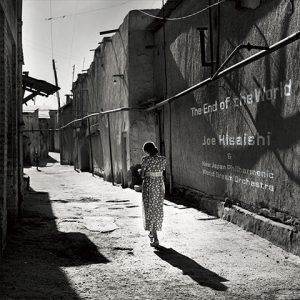

久石譲:The End of the World

—-encore—-

Ask me why (Pf.Solo)(大阪・東京)

One Summer’s Day (Pf.Solo)(兵庫)

World Dreams for Mixed Chorus and Orchestra

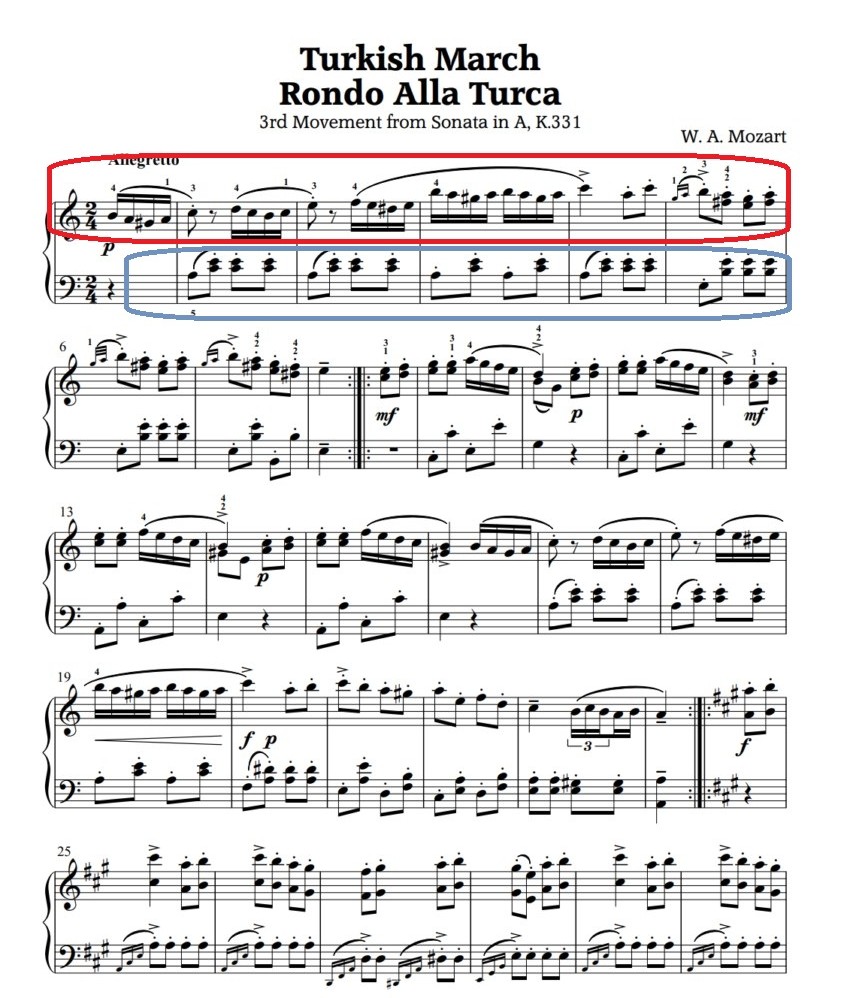

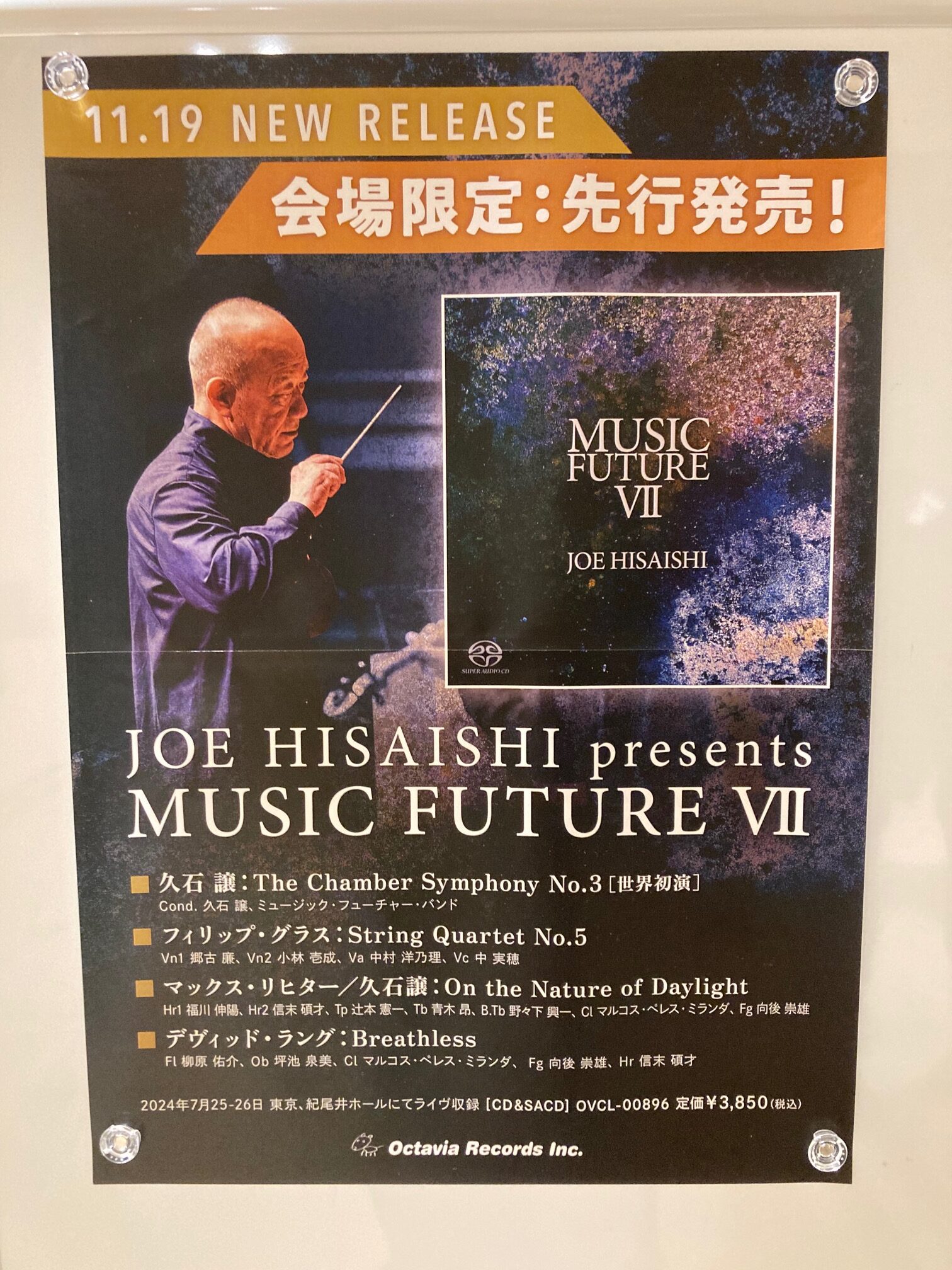

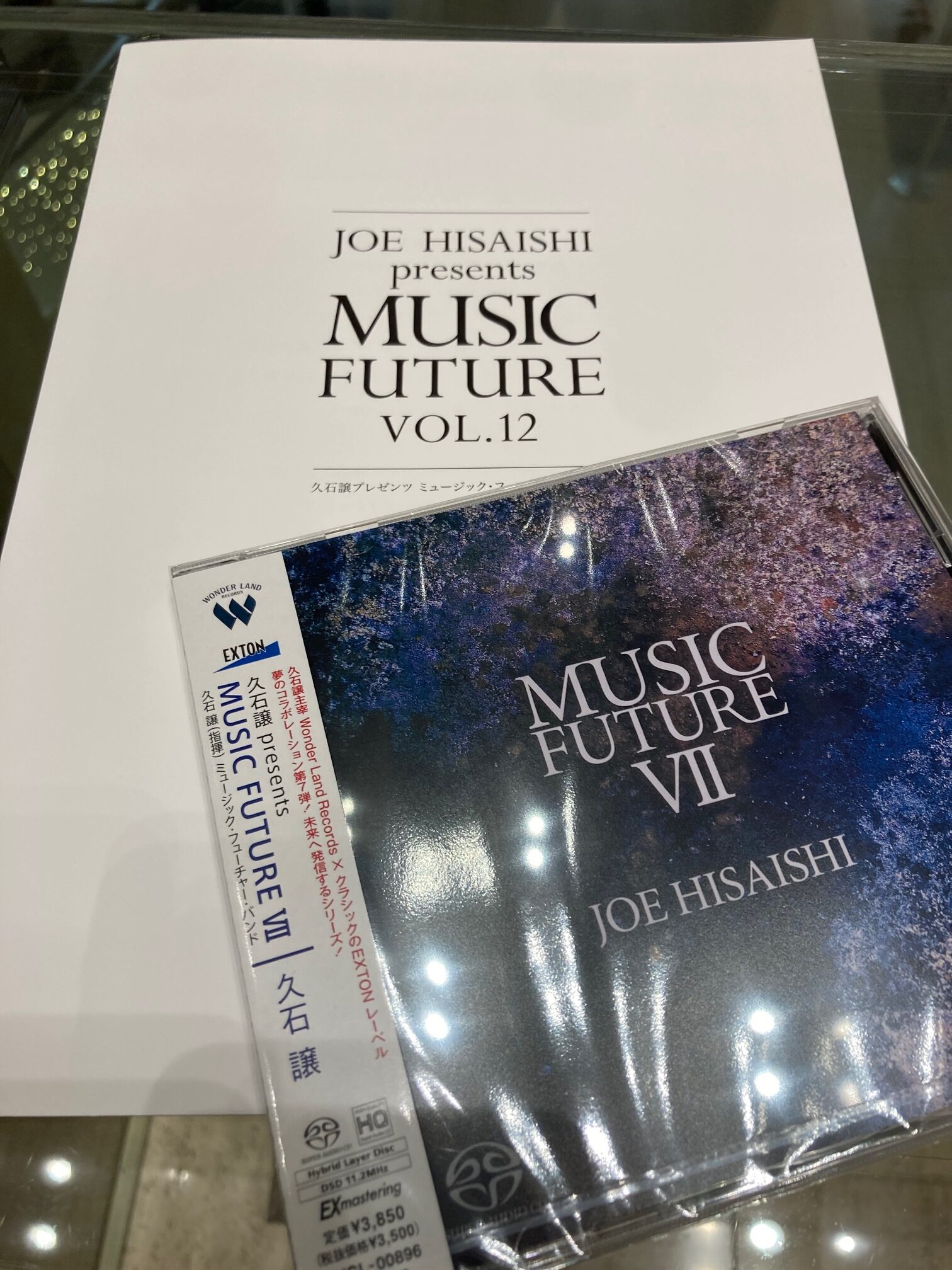

[参考作品]

まずは会場で配られたプログラム冊子からご紹介します。

ご来場の皆さん、作曲家で指揮もする久石譲です。

「祈りのうた2025」と題した今回のツアーは戦後80年としてのメモリアルなものになっています。日本人である僕の”The End of the World”は2001年の9.11をテーマにしていて、アメリカ人であるSteve Reichの”The Desert Music”は日本に落とされた原爆の実験場の砂漠がタイトルの意味になっています。普段は論理的な構造を好む僕でも「縁」を強く感じます。他に”祈りのうた”も用意しています。

また2025年から日本センチュリー交響楽団の音楽監督に就任することになりました。古典から現代曲まで幅広く演奏し、楽しい痛快なオーケストラとして団員と協力して活動していく所存です。

皆様に楽しんでいただけると幸いです。

2025年 夏

久石譲

(「JOE HISAISHI SPECIAL CONCERT 祈りのうた2025」コンサート・パンフレットより)

ここからはレビューになります。

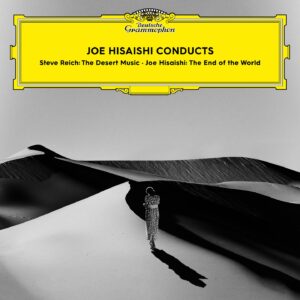

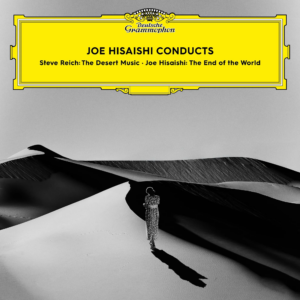

会場で配布されたプログラムには「スティーヴ・ライヒ:砂漠の音楽」の楽曲解説2ページ/歌詞・日本語訳詞4ページ(サウンド&ヴィジュアル・ライター 前島秀国氏 筆)と、「久石譲:祈りのうた」~「久石譲:The End of the World」の楽曲解説2ページ/歌詞・日本語訳詞2ページ(サウンド&ヴィジュアル・ライター 前島秀国氏 筆)が収められた充実した内容になっています。最新アルバム『Joe Hisaishi Conducts』のフィジカル盤(2026年3月27日発売予定/デジタル:2025年8月8日発売)が出た時にはブックレットにそのまま掲載されてほしいくらいの超重要ナビゲーターです。

スティーヴ・ライヒ作品については同じ前島秀国さんによるコラム、久石譲作品についても同じ前島秀国さんによるCDライナーノーツにも同旨たっぷり掲載されています。ぜひご参考ください。

出典:ミニマリスト久石譲がスティーヴ・ライヒの大作“砂漠の音楽”日本初演を担う意義とは? | Mikiki by TOWER RECORDS

https://mikiki.tokyo.jp/articles/-/38133

久石譲×日本センチュリー交響楽団

その共演歴は約15年以上になります。2008年太王四神記イベント、2012年大阪ひびきの街コンサート、2013年第九スペシャルコンサート、そして2015年,2017年,2019年ジルベスターコンサートなどがあります。2021年には日本センチュリー交響楽団の首席客演指揮者に就任し、それから毎年のように定期演奏会/特別演奏会に登場することになります。大阪を拠点とした関西エリアで精力的にコンサートを開催、2024年にはマカオ公演も実現しました。演奏会プログラムは古典作品への新しいアプローチ、現代作曲家の作品、そして自作品という3つの軸で、常に新しい観客を取り込みながら満員御礼の大盛況です。

2025年4月に日本センチュリー交響楽団の音楽監督に就任しました。プロの常設オーケストラの音楽監督に就くのは初です。就任について「1度はオーケストラと深く関わる仕事をしてみたいと思っていました。たくさんのお客様に受け入れられた上で高い音楽性を維持できるよう努めます。」とコメントしています。任期は3年です。楽団の年間プログラムや中長期的な音楽戦略などに関わりながら、演奏会への出演もこれまで以上に増える予定とのことで期待です。

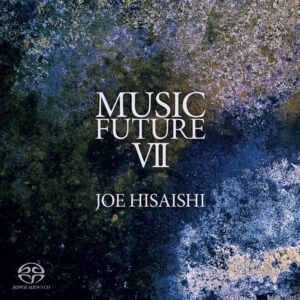

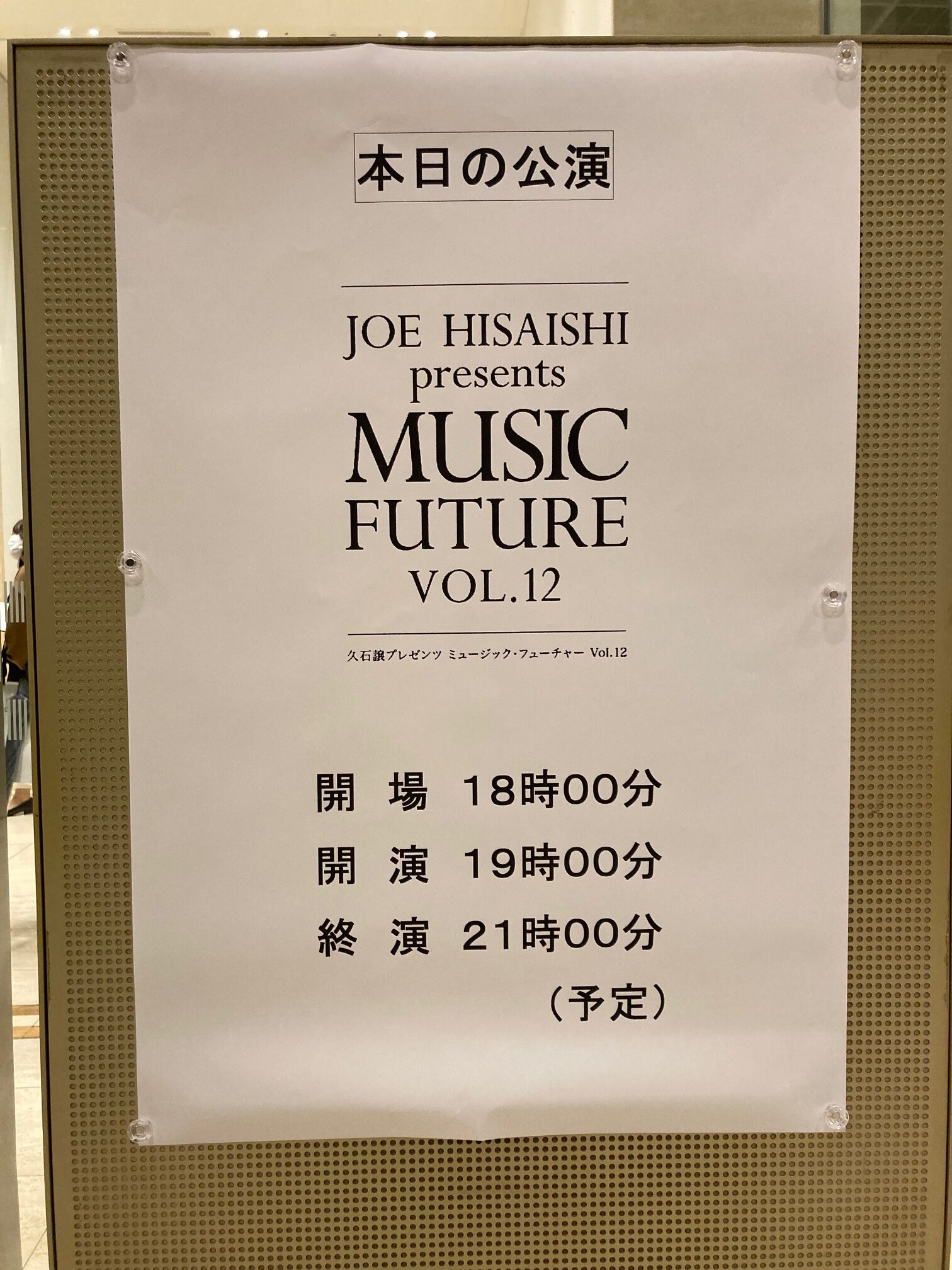

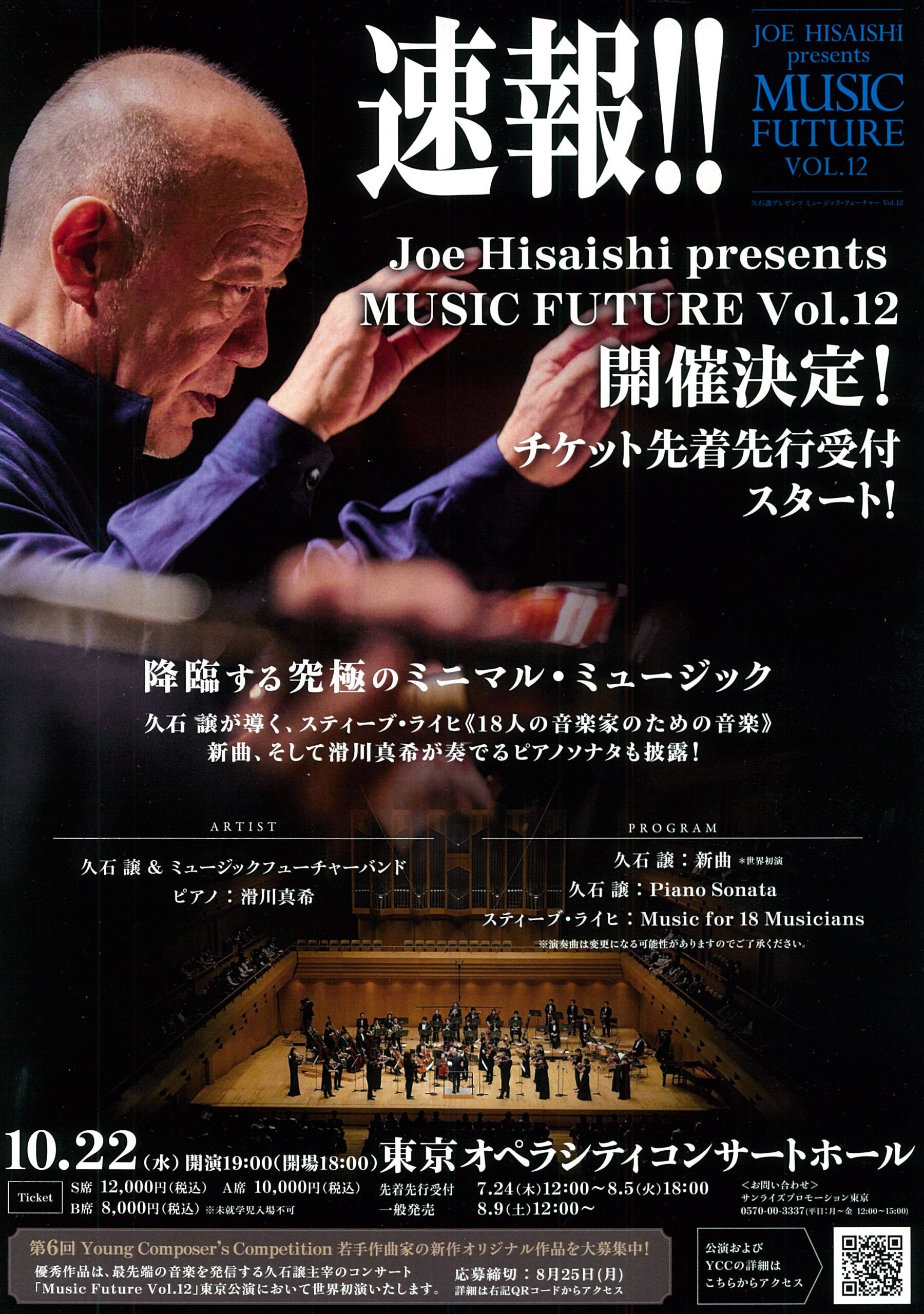

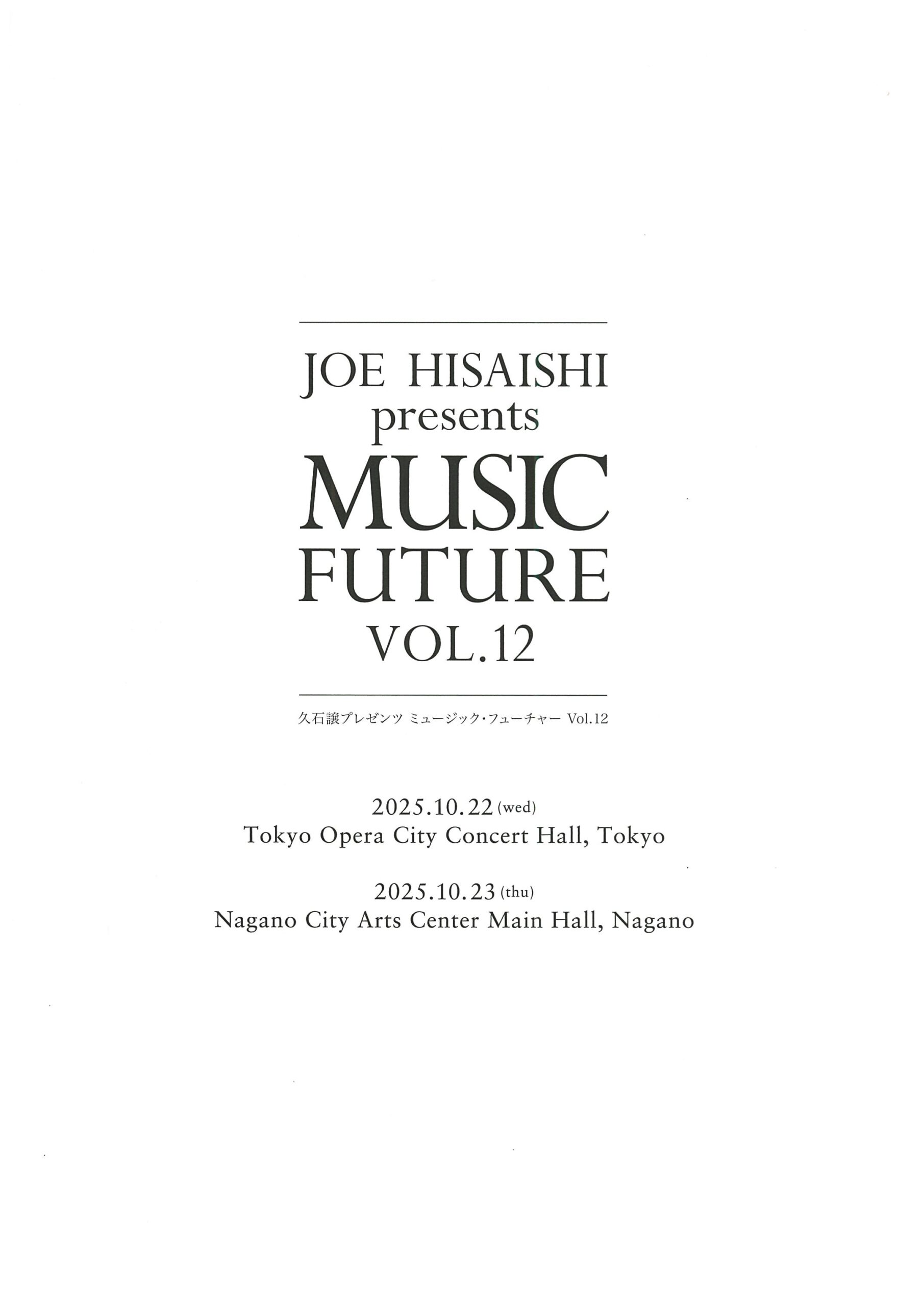

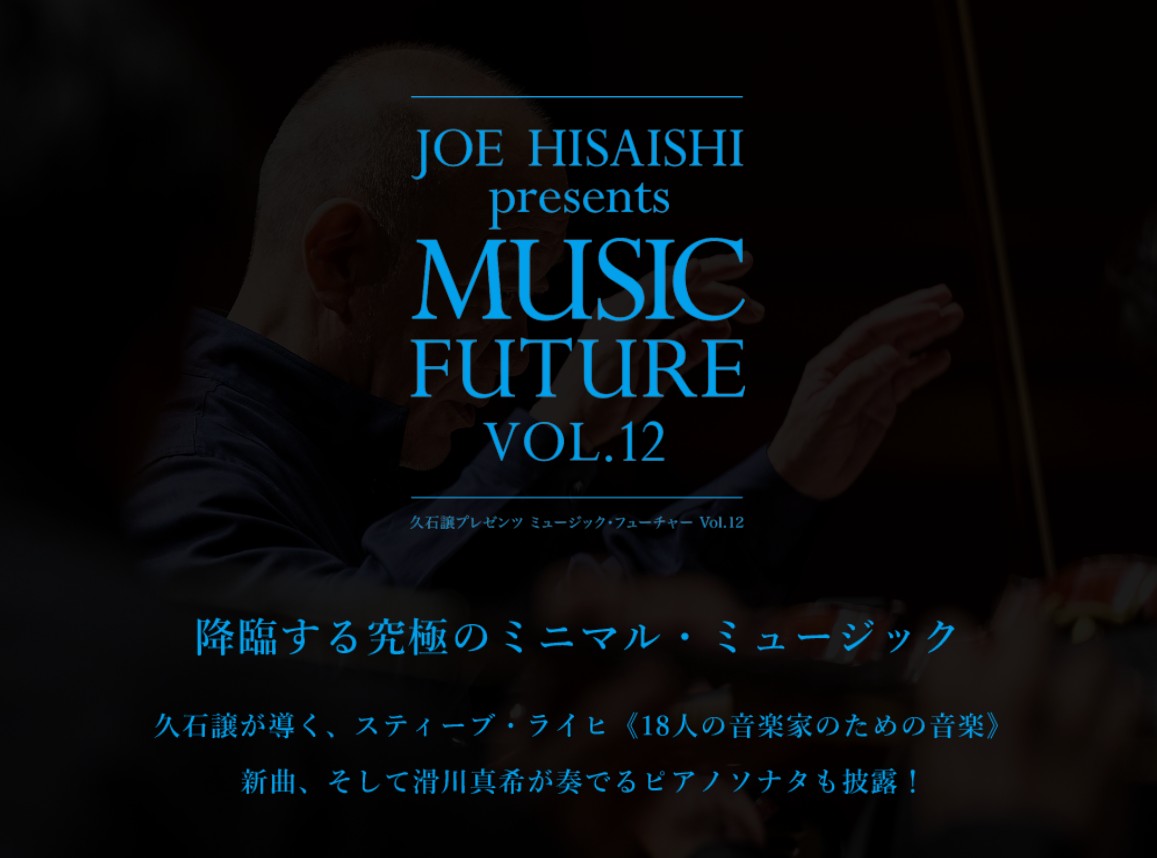

音楽監督就任1年目の2025/2026シーズンでは、全ての定期演奏会でベートーヴェン交響曲と現代の音楽を組み合わせるプログラムになっています。また親子で楽しめるファミリーコンサートや、小編成アンサンブルで最先端の音楽を届ける「Joe Hisaishi presents MUSIC FUTURE with JCSO」など多彩なコンサートが開催されます。

これから!まだ間に合う!

久石譲は今シーズン自ら指揮する定期演奏会でコンサートマスターを松浦奈々さんの一人に固定しています。これについて「1回目で最高の音は出し切れない。数回、演奏することで高いレベルに到達できる」と狙いを語っています。

日本センチュリー交響楽団は約50人の小規模編成です。久石譲は「スポーツカーみたいで、スピード感と切れ味が売り。世界の潮流もそうだ。一人でも多くの観客の心をつかみたい」と意気込みを語っています。室内オーケストラでアンサンブルを磨くスタイルは久石譲 FUTURE ORCHESTRA CLASSICS(FOC)とも共通していますね。

さていよいよ。

〈JOE HISAISHI SPECIAL CONCERT 祈りのうた2025〉プログラムは、戦後80年を迎えた今年、原爆をもテーマにした「スティーヴ・ライヒ:砂漠の音楽」、9.11に影響を受けた「久石譲:The End of the World」、太平洋戦争の中を生きた映画『君たちはどう生きるか』から「祈りのうた」の三作品です。ここからひとつの大きな〈祈り〉をテーマにしていると感じます。

決して優しくはないプログラムですから、普段のSNSなら「何かわからなかったけどすごかった」みたいな感想も目にしていいはずなのに、今回はコンサートの満足感と納得感を投稿したものがとても目立ちましたね。とりわけ、本演からアンコールまでのプログラムの大きな流れやテーマに感嘆したり、しっかり受け止めている声はとても多かったです。

それからオーケストラ+合唱という圧倒的なパワーです。ステージ後方にずらっと並ぶほどの大所帯でもない約27人の混声合唱でしたが、オーケストラとのバランスも素晴らしく合唱の力に心揺さぶられました。あまり語れる機会もないからはっきり言いたい。久石譲のオーケストレーションの凄さはもうたくさんの人がわかってる。合唱の声部の緻密さや構成もかなり凄い。オーケストラでメロディにたくさんの対旋律やフレーズが交錯するのと同じようなことが合唱でも起こっている。ハモったりするだけじゃない、メロディと内声で層のように歌っているだけじゃない。そう思っているから、ステージの大迫力の合唱も立体的に響いてきて堪能しきりです。

スティーヴ・ライヒ:砂漠の音楽 *Chamber version with brass

スティーヴ・ライヒといえばミニマル・ミュージックを代表する作曲家の一人です。世界中でたくさんの作品が演奏されていますが、1984年のこの作品はあまりの規模の大きさと難しさからこれまで日本では演奏されていませんでした。日本初演を飾ったのは「久石譲 FUTURE ORCHESTRA CLASSICS Vol.7」コンサート(2024)です。オーケストラと合唱の約150人という大編成でオリジナル版が披露されました。

本公演では「金管付き室内オーケストラ版」がこれまた日本初演されました。ショット・ミュージックの総譜案内には《ライヒ/ピアソン:砂漠の音楽 ― 金管付き室内楽版 ― 増幅(アンプリファイ)された10の声、縮小オーケストラと金管のための(Boosey & Hawkes)》とあるとおりでこの表記が全てを言い当てているように思います。アラン・ピアソンによる編曲版で、より演奏会でプログラムしやすい編成規模になっています。

僕は、ほぼ中央寄りの一列目で鑑賞したため(座席運に感謝!)、舞台奥の楽器編成がうまくわかりませんでした。オリジナル版も3つのグループに分かれる弦楽セクションですが、室内楽版は3つのカルテットと2人のコントラバスという極めて削ぎ落とされたゾクゾクする編成でした。そのほか、オリジナル版と共通する2人のティンパニ、2台のピアノ+4台のキーボード、本演では27人による混声合唱などとなっていました。

こじんまりとしたものをイメージしますか? 全くもってです。より鋭くなった各楽器や各パートの音はゾクゾクする音像でした。そしてブラスがとても効いていた。素晴らしかったです。圧倒的に飲み込まれる感覚はオリジナル版と同じです。さらにスコアを見るように明瞭に聴こえてくる楽器たちは、アンサンブルフリークにはたまらないものです。弦楽3つのグループも各首席奏者がそれぞれ引っ張っていてしびれました。打楽器だけで10人もいることも、パーカッションフリークにはたまらないものです。本演と同じか近い演奏はCD録音や演奏会動画などでも探すことができます。

〈JOE HISAISHI SPECIAL CONCERT 祈りのうた2025〉プログラムの「砂漠の音楽」と「The End of the World」は、今年8月BBCプロムスでもロイヤル・フィルハーモニー管弦楽団との共演で演奏されました。久石譲初出演です!それに関連して公開されたインタビュー動画では、「砂漠の音楽」についてスティーヴ・ライヒさんから「第二次世界大戦後80年に原爆を作った国の作曲家が書いた曲を、落とされた国の作曲家・指揮者が演奏する。これはとてもある種の縁があるというか意味のあることではないか。運命を感じる」とメッセージをもらったと語っています。

久石譲コンサートでは、これまでにスティーヴ・ライヒ作品から「エイト・ラインズ」「クラッピング・ミュージック」「シティ・ライフ」「デュエット」を演奏しています。2024-2025年夏には「砂漠の音楽」、そして今年10月には「18人の音楽家のための音楽」がMUSIC FUTURE Vol.12で予定されています。この作品もライヒ代表作のひとつで「砂漠の音楽」と同じ手法で書かれていることも大きな特徴です。演奏者18人の精鋭アンサンブルに期待です。

次いつ聴けるかわからない大作「砂漠の音楽」です。2024年日本初演のオリジナル版のライヴ音源が音源化されたばかり!聴くたびに走馬灯のようによみがえってくる録音芸術はうれしい。そして久石譲ファンでいることがいろいろな作品に豊かに出会えてうれしい。

ー休憩ー

久石譲:祈りのうた(映画『君たちはどう生きるか』より)

2015年1月5日宮崎駿監督の誕生日に贈られたピアノ曲です。久石譲は「東日本大震災の影響も受けて、祈りとしての分散和音だけで作った曲」とも語っています。三鷹の森ジブリ美術館の展示室用音楽としても使用されるピアノ版は『Minima_Rhythm II』に収録されています。

2015年、戦後70年となった年のWDO2015コンサートでピアノ+弦楽合奏+チューブラー・ベルズ版(『The End of the World』収録)が世界初演されました。映画『君たちはどう生きるか』の「祈りのうた(産屋)」はこのバージョンが元になっています。

コンサートホールに響く水を打ったようなピアノの音は、神聖な空気につくり出します。本演では序盤の繰り返しがカットされていたと思います。冒頭から終結まで聴こえるチューブラーベルズも、様々な想いが倍音となって胸に響きます。祈りや黙とうを捧げる時間を音楽のかたちにしたようなこの曲、大切な一曲です。

あっと驚くことに、演奏後の緊張感を保ったまま次のプログラムは続けて演奏されました。

久石譲:The End of the World

I. Collapse

II. Grace of the St.Paul

III. D.e.a.d *

IV. Beyond the World ◇

Recomposed by Joe Hisaishi: The End of the World *◇

*ヴォーカル ◇合唱

2007年にニューヨークの9.11跡地を訪問したことがきっかけとなって作曲された作品です。2008年に全3楽章の組曲が誕生し、その後スタンダードナンバー「The End of the World」と自作品『DEAD』の第2楽章〈The Abyss~深淵を臨く者は・・・・~〉を組み込みながら、こちらも戦後70年にあたる2015年に全5楽章が初演されました。約40分からなる交響作品です。

2025年8月BBCプロムスでも演奏された作品です。久石譲はそのインタビュー動画でスタンダードナンバー「The End of the World」について「”あなたに愛されてなかったら世界は終わる”というラブソングだったんですが、この場合の一人称のラブソングの”あなたに”を”あなたがたに”とかそう捉えていったときに、これってとても大きい人類の曲になるんじゃないかと思って」と語っています。

今年はこの作品を最新アルバム『Joe Hisaishi Conducts』とBBCプロムスのライブラジオそして本公演で聴くことができて、それぞれのパフォーマンスを楽しめるという贅沢さでした。ヴォーカルはマイクを使用していましたが、テオ・ブレックマンさんの歌唱法を聴けばそれもまた納得です。独特なスモーキーな声色は、とても繊細に濃淡にフレーズを歌い分けていました。光や希望というよりも、今のこの世界の悲痛さのほうをより感じました。

日本センチュリー交響楽団の演奏も素晴らしかった。勢いがすごかった!全員野球ならぬ全員演奏といった結束力と集中力が伝わってきました。僕はわりと欲しがるわがままさで何でもコンサート音源化してくださいと言いがちなタイプなんですけれど、この演奏はそれとはまた違う感覚でした。録音にはそぐわないライヴらしい演奏、ほんとそうで勢いとそのパワーは体感することでしか味わえない高揚感がありました。こんな生演奏が聴けるなら録音されなくてもウェルカムだよ!!みたいな手放し感ですね。鼓膜が震えるほどの合唱のエネルギーもすごかった。録音には収まり切れない快演をたっぷり浴びました。9月にはまたピッツバーグ交響楽団と共演予定になっています。世界中で響きわたる大作です。

The End of the Worldの変遷

3楽章からなる特殊編成版とスタンダードナンバーは久石譲が歌唱しています。

3楽章のオーケストラ版となって合唱パートも加わりました。

「d.e.a.d」楽章が組み込まれスタンダードナンバーまでの全5楽章になりました。

2015年版ですが第2,5楽章などで新たにアップデートしています。詳しくはFOCvol.7コンサートレポートをご覧ください。

さらに言うと、本公演および直前にBBCプロムスで演奏された『The End of the World』は、これまた「Recomposed by Joe Hisaishi: The End of the World」で新たな修正を聴くことができました。『Joe Hisaishi Conducts』収録の2024年ライヴ版までは、歌詞を歌う後半パートから合唱が登場しますが、今回は前半からコーラスのハーモニーが書き加えられていました。まだまだ底の知れない進化をつづける作品です。

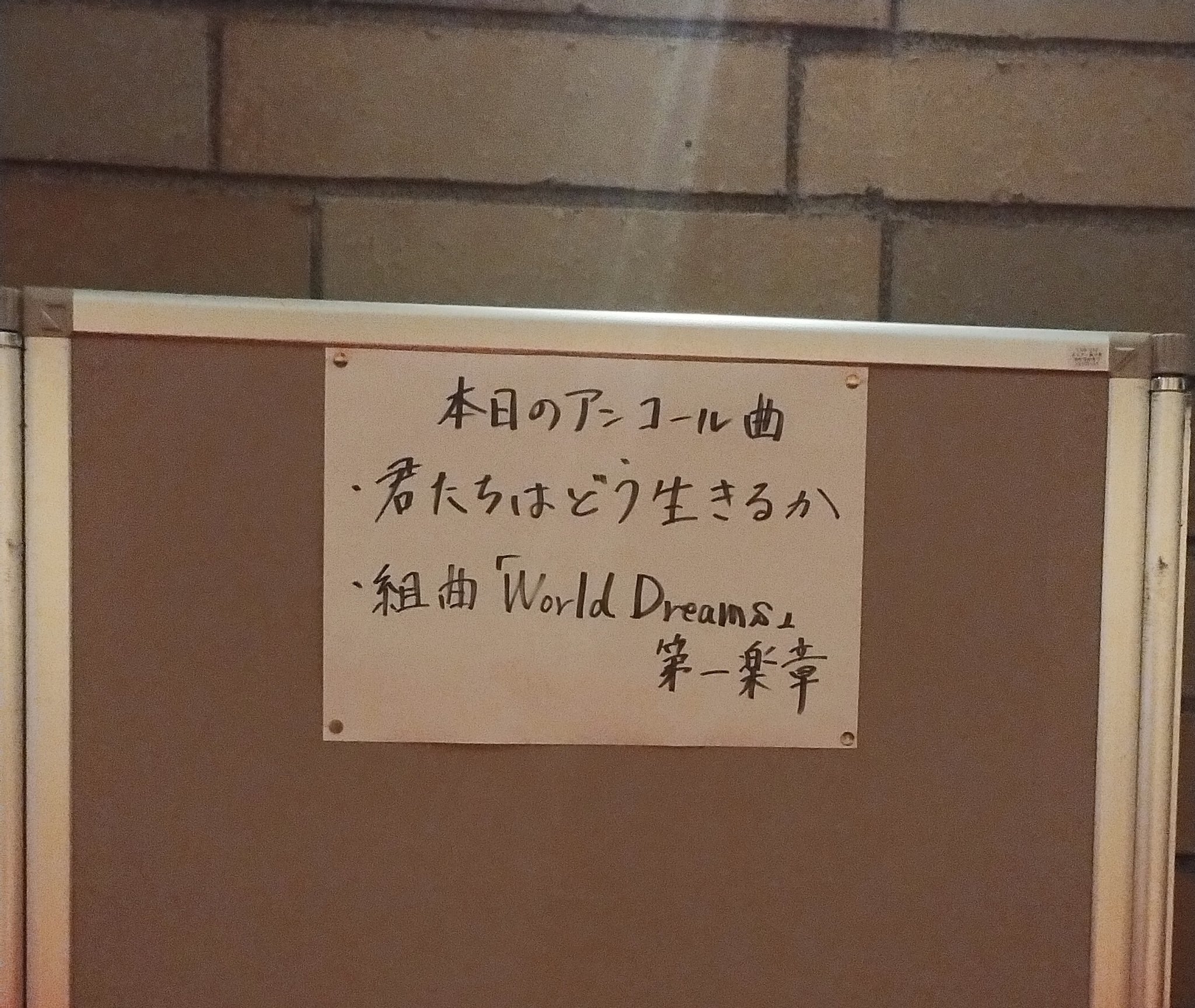

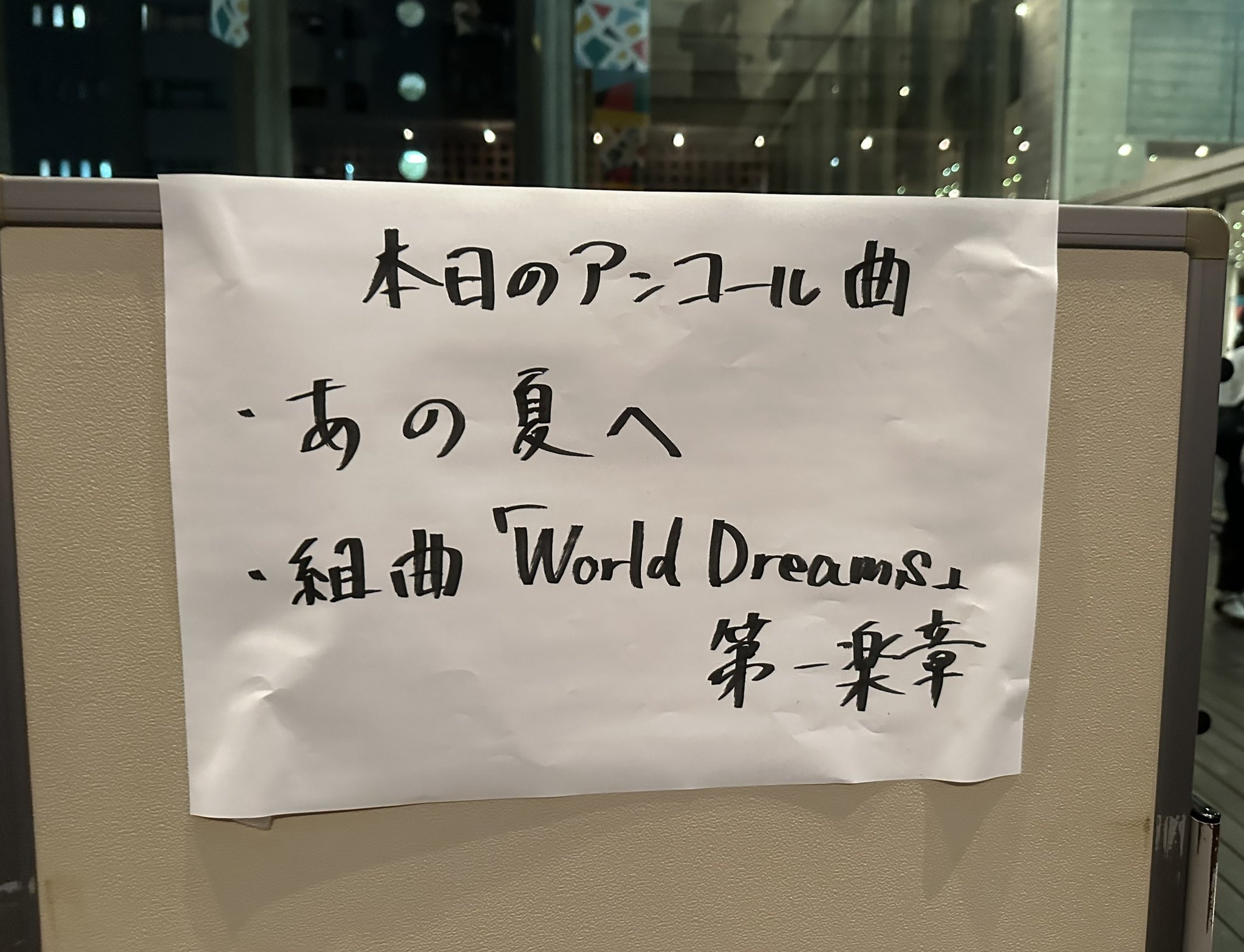

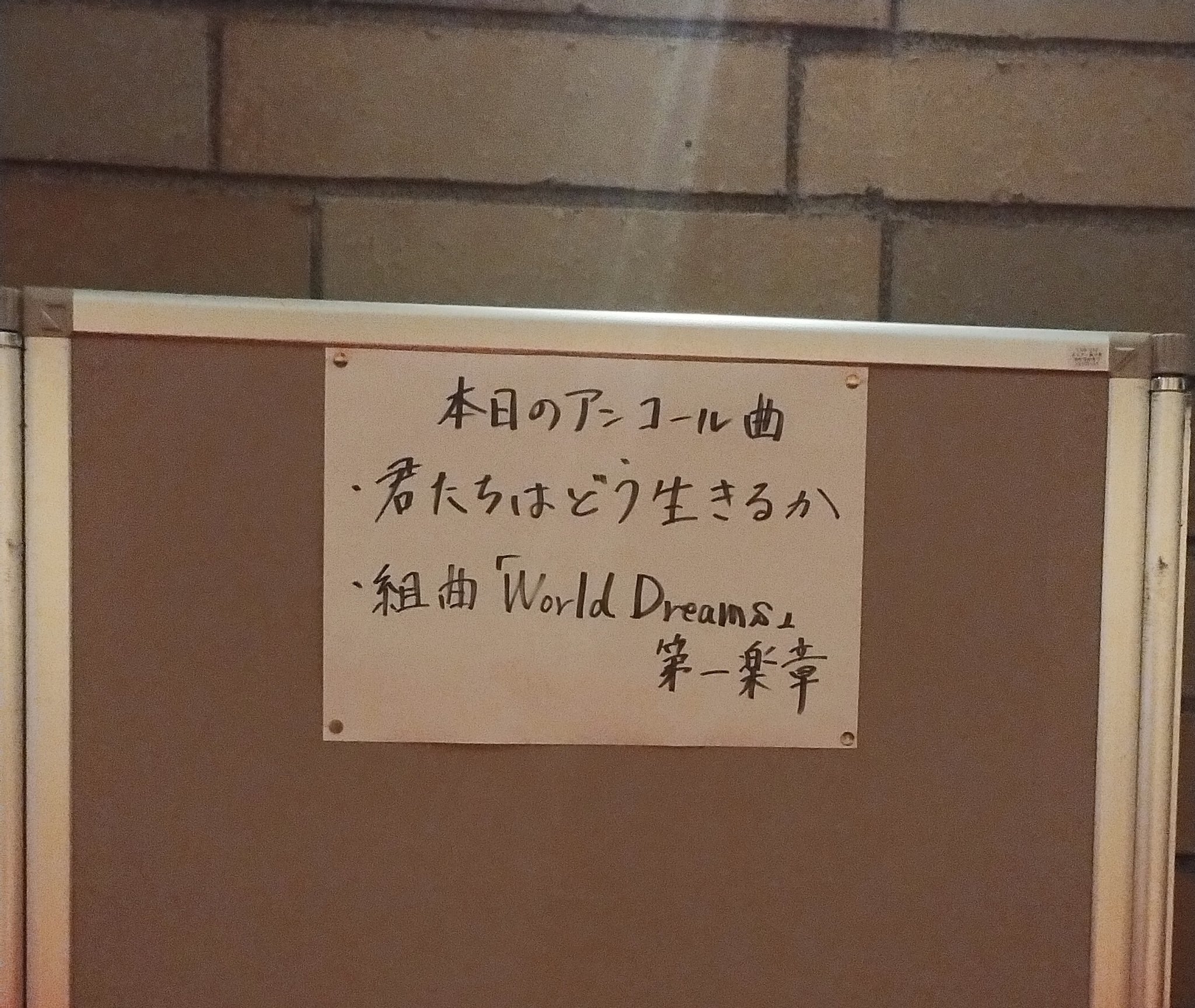

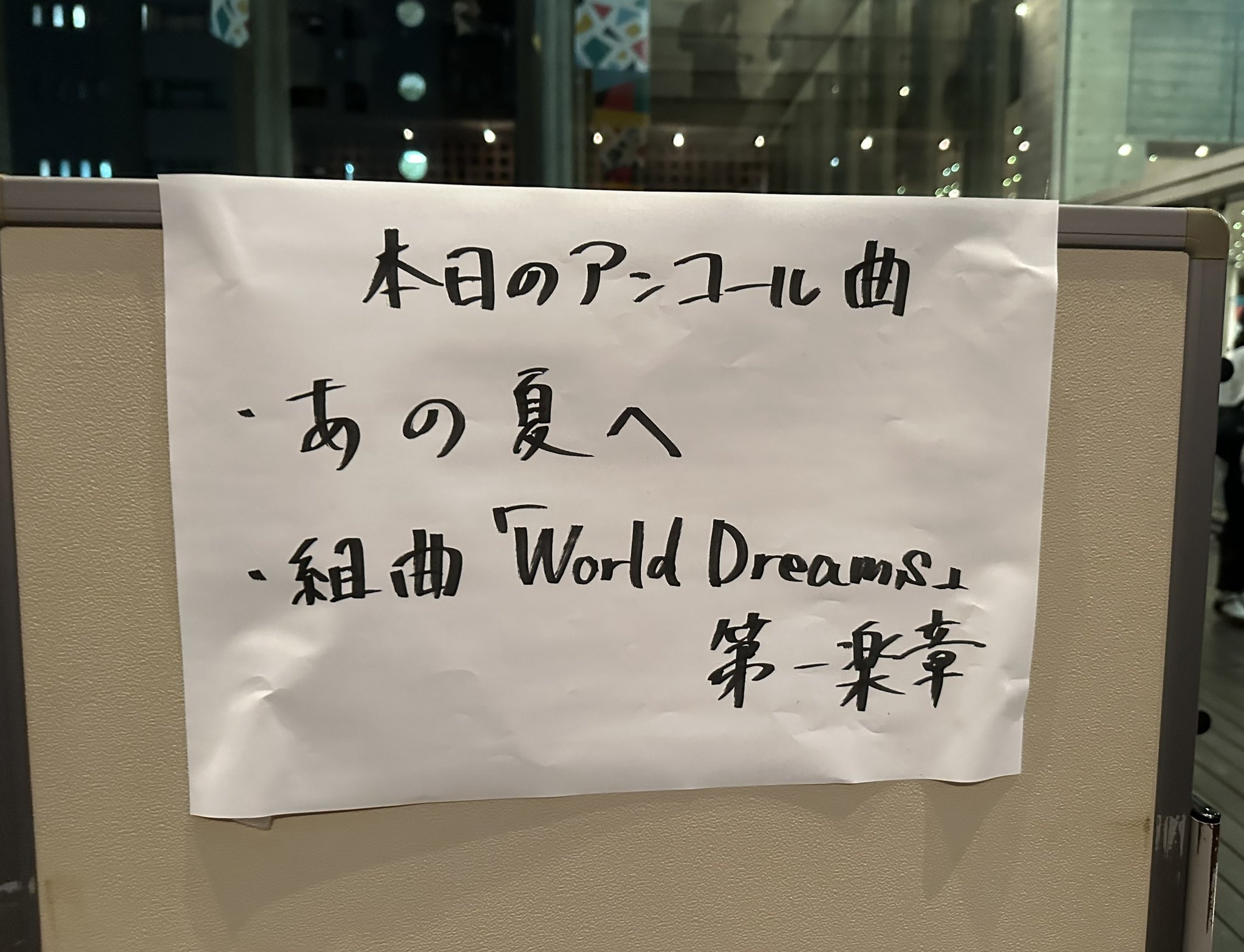

ーアンコールー

君たちはどう生きるか

Ask me why (大阪・東京)

久石譲によるピアノソロです。〈祈りのうた2025〉では少し曲尺が短くなっていました。1コーラス~間奏と行ってAメロに戻ってきますが、そのAメロ終わりでrit.して、次のサビには進まずに一気にアウトロの最終和音へと飛びます。アンコールサイズとしては、もしかしたらこれから定着していくバージョンになるのかもしれませんね。

あの夏へ(兵庫)

会場ごとにアンコール曲を変えてくるなんてうれしい!久しい!大好き! この曲を聴けた人たちもまたうっとりだったでしょうね。

〈久石譲&ロイヤル・フィル スペシャルツアー 2025 オーケストラ・コンサート〉でも披露されたこの曲は、そのコンサートレポートでは、2001年7月20日公開『千と千尋の神隠し』、その2ヶ月後に起こった9.11米同時多発テロについて少し触れました。

「あの夏へ/One Summer’s Day」「ある夏の日」という言い方もできますね。”One Day”は”ある日”ですけれど、過去と未来、両方の「いつか」を表すことができます。未来にしか使えない”Someday”の「いつか(いつになるか分からないけれど)」は遠い未来または不確かや不特定なニュアンスになるのに対して、”One Day”は「いつか(必ず)」という確信や強い願いや意志を込めたニュアンスになります。

「あの夏へ/One Summer’s Day」は、過去のあの夏へ想いを馳せることもできる。そして未来のあの夏へと強く思い描くこともできる。そこへ向かって行く意志や引き寄せる努力、つまり未来へ祈ることもできる曲だと思うのです。久石譲がこの曲をとりわけ好んでいることには、そういった時空を超えたテーマもあるのではないか(My one answer)と思っています。

組曲「World Dreams」第一楽章

World Dreams for Mixed Chorus and Orchestra

2004年に久石譲&ワールド・ドリーム・オーケストラ(WDO)のテーマとして書き下ろされた楽曲です。その後、時代の変化とともに楽曲の位置づけも変化していきました。今ではWDOの枠を超えて様々なコンサートで演奏され、海外オケとの共演機会も増えている楽曲です。歌詞をつけた合唱版が初披露されたのは2011年東日本大震災が起こった年の10月です。この版は合唱のためのキーになっているほか、オーケストレーションも混声合唱の各声部と呼応するようになっています。

本公演の「The End of the World」と同じく9.11を強く意識した楽曲でもあります。原版、合唱版、組曲版、ライヴ音源を含めて複数のアルバムに収録されています。その全ての楽曲解説ページで久石譲のメッセージは紹介されています。

”「作曲している時、僕の頭を過っていた映像は9.11のビルに突っ込む飛行機、アフガン、イラクの逃げまどう一般の人々や子供たちだった。『何で・・・・』そんな思いの中、静かで優しく語りかけ、しかもマイナーではなくある種、国家のような格調のあるメロディーが頭を過った」”(CDライナーノーツより)

本演からアンコールまで、大きなテーマとストーリーを持ったプログラムは圧巻でした。「砂漠の音楽」から「World Dreams」までオーケストラと合唱の巨大なエネルギーは圧倒的でした。作品ごとに響くチューブラーベルズも、警鐘、弔鐘、鎮魂の鐘、そして希望の鐘。

アンコールの会場掲示も注目すべきかもしれません。「Ask me why」ではなく「君たちはどう生きるか」とまさに言葉とおりに聴衆に投げかけています。「World Dreams for Mixed Chorus and Orchestra」ではなく「組曲 第一楽章」とまたここから始まるんだということを強く示唆しているようにも感じました。(本来の組曲版は合唱編成はありません)

大阪

兵庫

from SNS (ご提供いただきありがとうございます)

祈り

祈りとは決意です。広辞苑によると、日本語の「祈り」の語源には「生きる(い)ことを宣(の)る」つまり「自分の意志を宣言すること」の意味があるそうです(詳しくは検索!)。そう考えていくと、「平和の祈り」とは平和を願うことはもちろん、自身の平和への意志を宣言しそれを実現するための具体的な行動を伴う決意表明とも言えます(詳しくは検索!)。なんだかスケールが大きい話にも聞こえますね。でもたぶんそんなこともないです。

日常的なニュースを目にすれば、簡単に人を傷つけてもいい、簡単に人を殺してもいいと思っている人は確かにいるとわかります。それが個人なのか団体なのか国なのか、その数の大きさや影響の大きさが問題なのか、日々さまざまな争いごとは起こっています。じゃあ自分はどうすると自問自答。まずは自分が周囲の人と争いを起こさないように努力する、何かが起きた時は歩み寄り平和的解決へ努力する、この半径3メートルの世界からまた始めたいと気持ちを新たにしました。

戦後80年は、再び戦争に向かわせなかった先人たちの意志と努力のおかげでもあります。次は戦後100年、いや戦後100年を迎えられるかは自分たちにかかっているのかもしれません。まったく無関係ではいられないのは確かだと思うとちょっと身震いちょっと怖い。

2025年夏、久石譲3大コンサート〈スタジオジブリ フィルムコンサート ツアーファイナル〉〈オーケストラ・コンサート〉〈祈りのうた2025〉その全てのプログラムで演奏されたのは『君たちはどう生きるか』(Ask me why/祈りのうた)です。久石譲は音楽をとおして、多彩なプログラムをとおして自分はこう思うけどあなたはどう思う?と問いかけたのだと思います。そうして、これから”君たちはどう生きるか”と返された大切な夏でした。「Ask me why(〇〇の決意)」、〇〇に久石譲コンサート2025に足を運んだ人数分一人一人の名前が入ったら、それはきっととてつもない祈りのエネルギーになる。音楽は無力じゃないし、音楽家に「音楽は無力だ」とは言わせたくはない。音楽に力を持たせられるのもまた聴く人だ、と前向きな希望も持ちました。祈り、そしてさらに一歩踏み出して決意、心震える夏でした。

”音楽は世界を変えられるわけではないし、戦争を止めることもできません。ただ、音楽には人間を人間たらしめる重要な価値があり、(平和のために)できることがある。僕はそう信じています。”(久石譲)

(Info. 2025/01/01 [新聞] 「戦後80年 音楽で問う 作曲家・久石譲さん【平和をつなぐ】」(岐阜新聞ほか) より抜粋)

みんなのコンサート・レポート

もう48回目の久石譲コンサートレポートになるんですね。ずっと追いかけててずっと記していてすごいです。SNSでも紹介させてもらったときに「Lv.48の着眼点で楽しいタメになる!!」と何気なしに書いていたら、そこから周りの久石譲ファンの皆さんの自身のレベル投稿が始まっておもしろかったですね。僕もレベル見たんですけれど3回計算して3回とも違ったのでその間をとることにしました(テキトー)。Lv.64でした。行ったことを忘れてるものもあるし、行った気になってるものもあるし、最近では配信で見たものを参戦したつもりになんて注意しないと記憶の改ざんが勃発しています。

回数もいいけど、行くたびにレベルアップしてる感じがいいですよね。音楽の経験値は上がるし豊かになります。あなたはレベルいくつですか? どんな値だったにしろ、きっとわかった瞬間ちょっとした充実した気持ちになると思いますよ。

久石譲夏の3大コンサート完全制覇のふじかさんです。最後まで気迫と充実の漲るレポートはさすがです。作品ごとに僕もそう思う!と共感するところがあったり、The End of the World第2楽章は、まさに自分も今回改めてそのカオス感や末恐ろしさを感じたりしたから、こうやって言葉にしてくれて感謝!と思ったり。コンサートから受け取ったメッセージも同じように感じた人はいると思いますが、ちょっとしたニュアンスはやっぱり一人一人のものだから一言でも二言でも言葉にするとすっと入ってきます。

2025.10.28 update

(Updated up to here on Oct. 28, 2025)

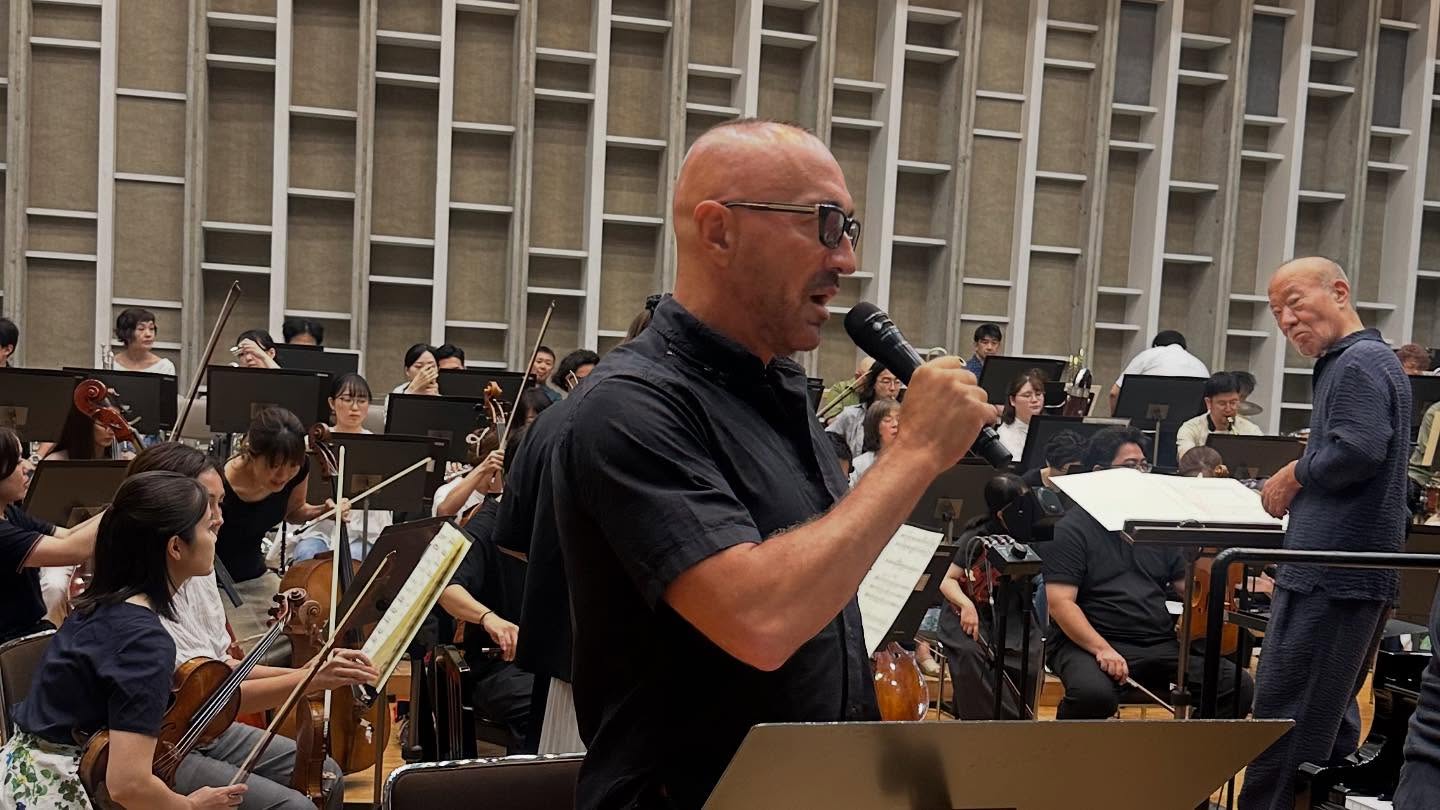

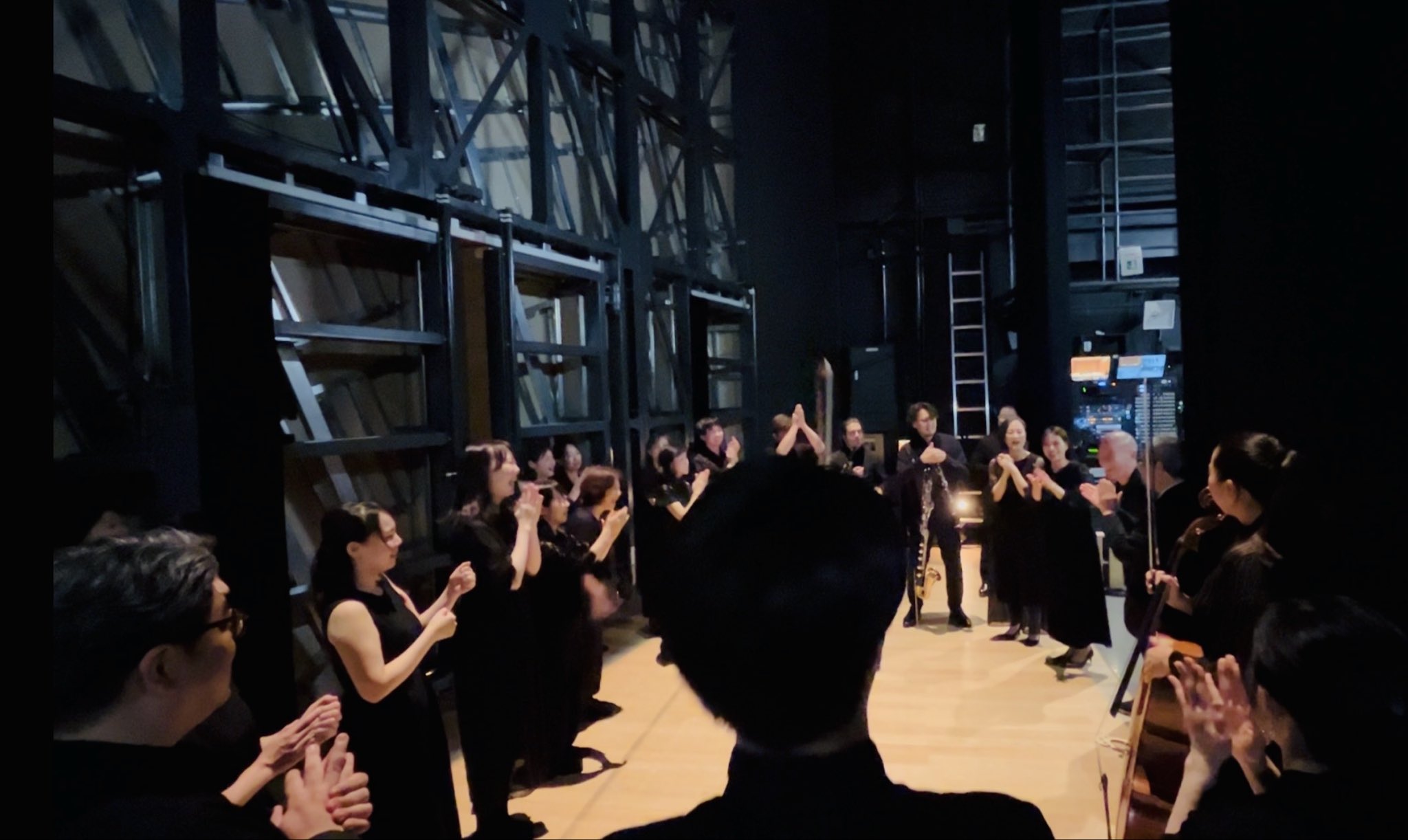

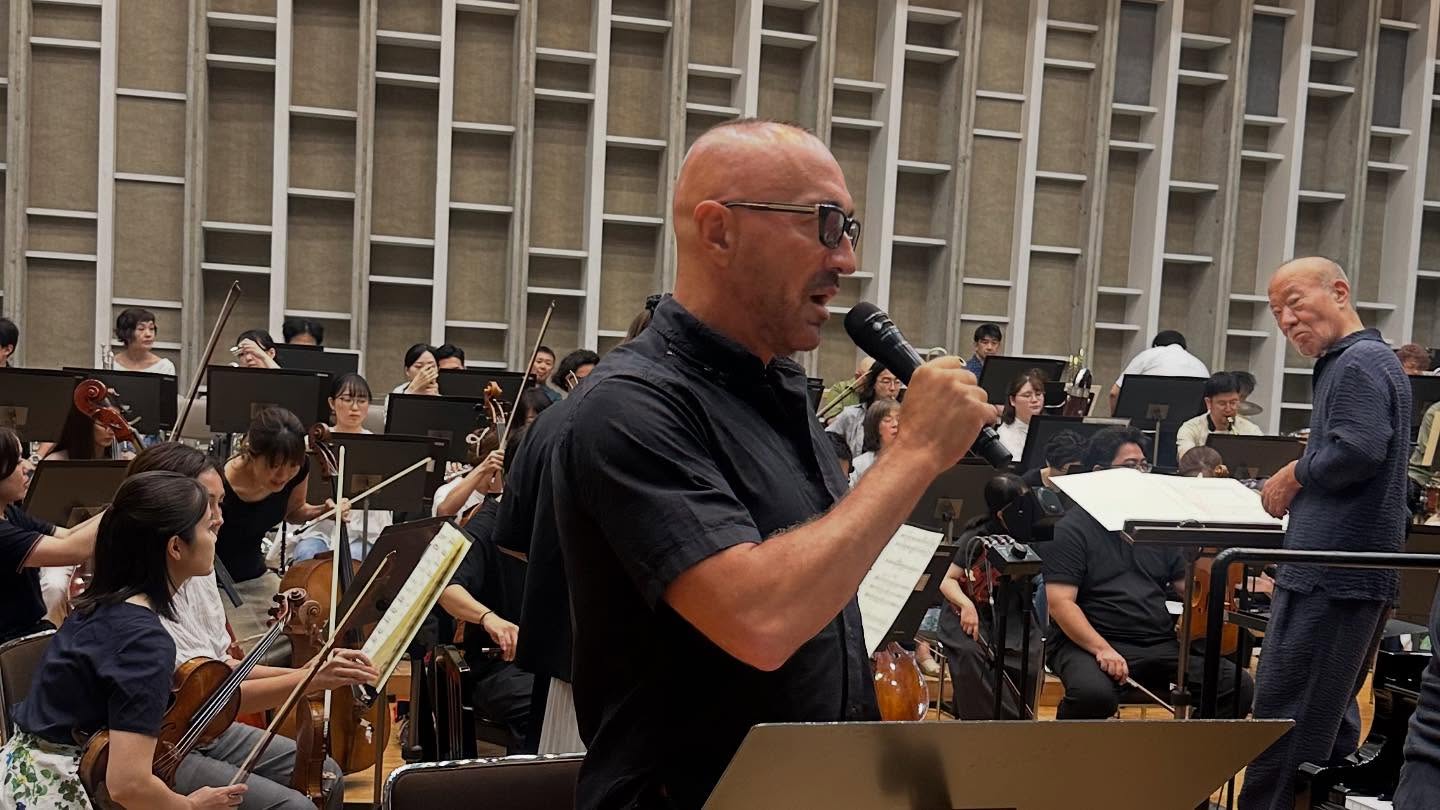

リハーサル風景

from 久石譲コンサート2025公式X(Twitter)

https://x.com/joehisaishi2025

ほか

from テオ・ブレックマンInstagram

https://www.instagram.com/theobleckmann/

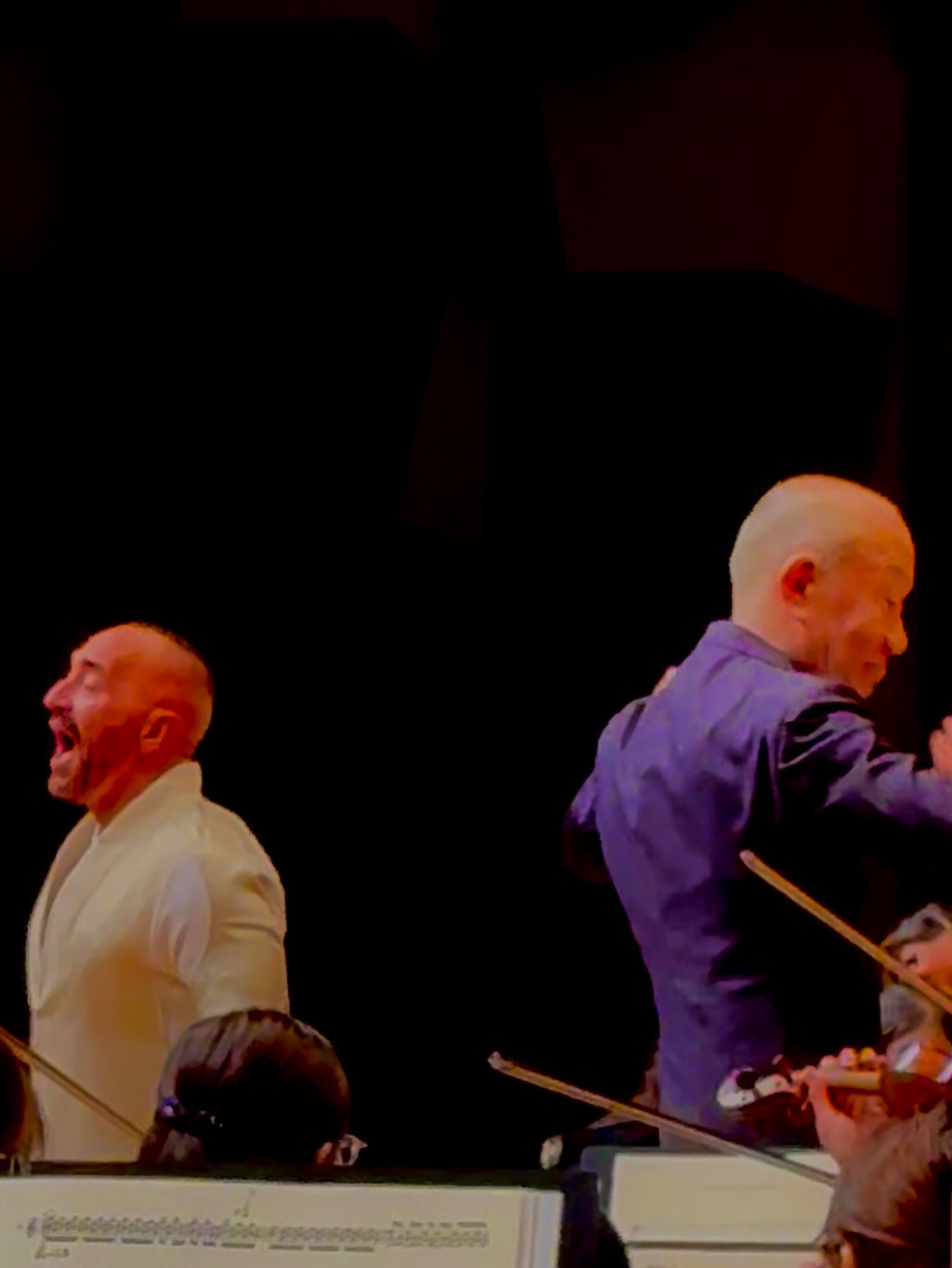

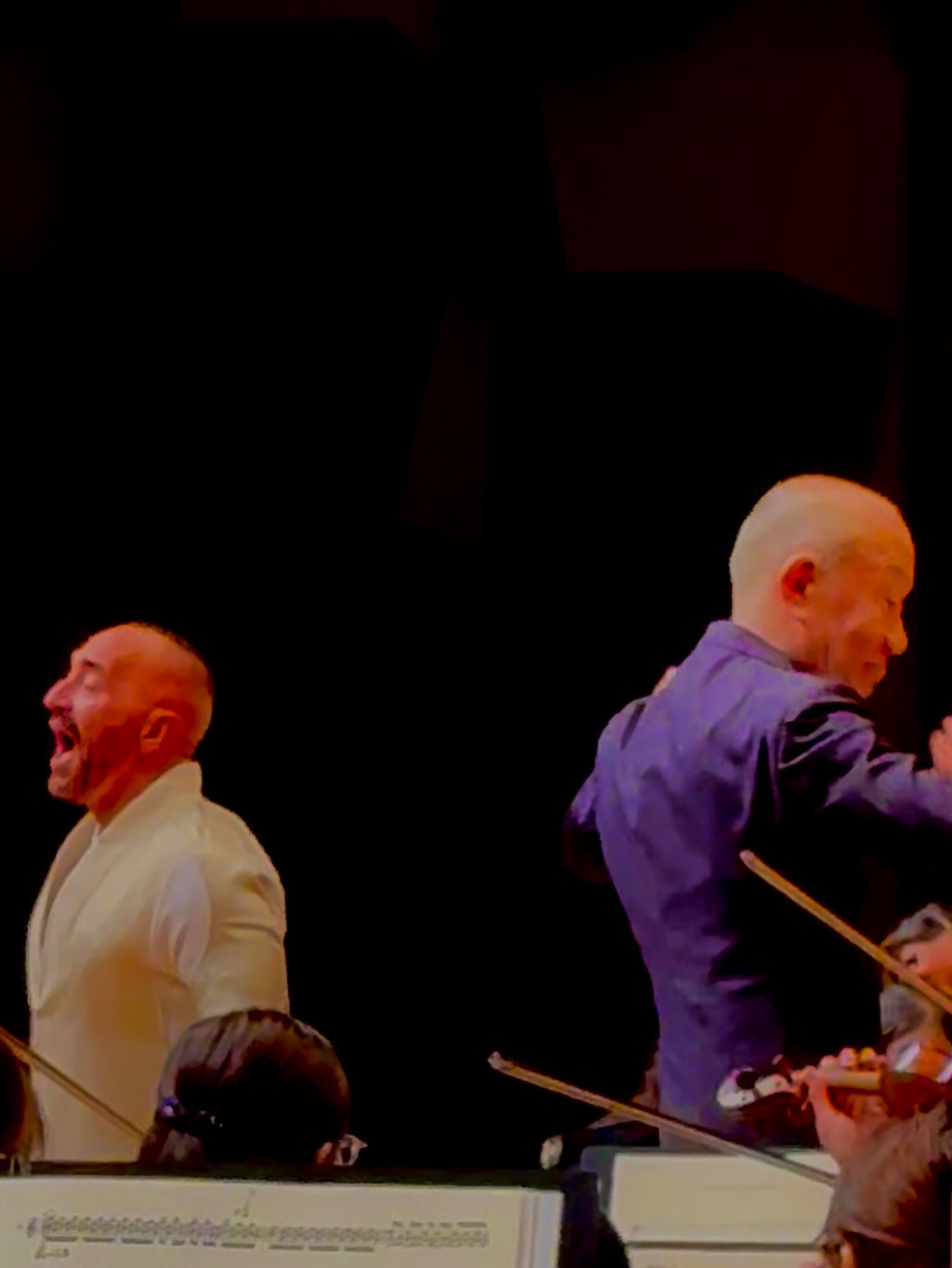

公演風景

愛知公演

大阪公演

兵庫公演

東京公演

from 久石譲コンサート2025公式X(Twitter)

https://x.com/joehisaishi2025

ほか

公演風景動画(砂漠の音楽)もあります

from 久石譲本人公式インスタグラム

https://www.instagram.com/joehisaishi_composer/

from 東京混声合唱団公式(Twitter)

https://x.com/TokyoKonsei

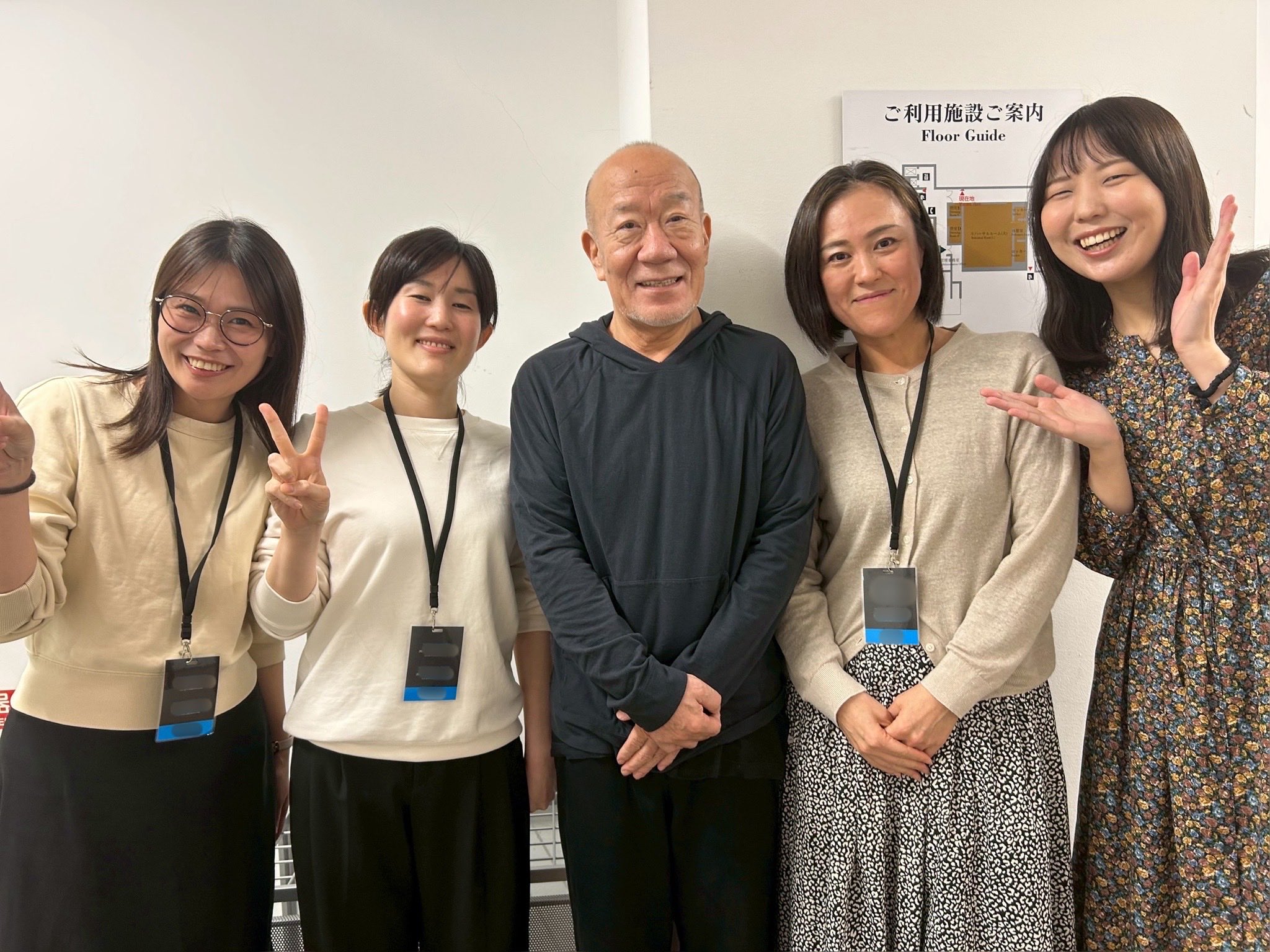

バックステージ

ほか

from テオ・ブレックマンInstagram

最後まで読んでいただきありがとうございます。