Posted on 2020/02/07

クラシックス音楽誌「レコード芸術 2020年1月号 Vol.69 No.832」(2019年12月20日発売)に掲載された久石譲インタビューです。『ベートーヴェン:交響曲全集/久石譲指揮、フューチャー・オーケストラ・クラシックス』についてたっぷり語っています。

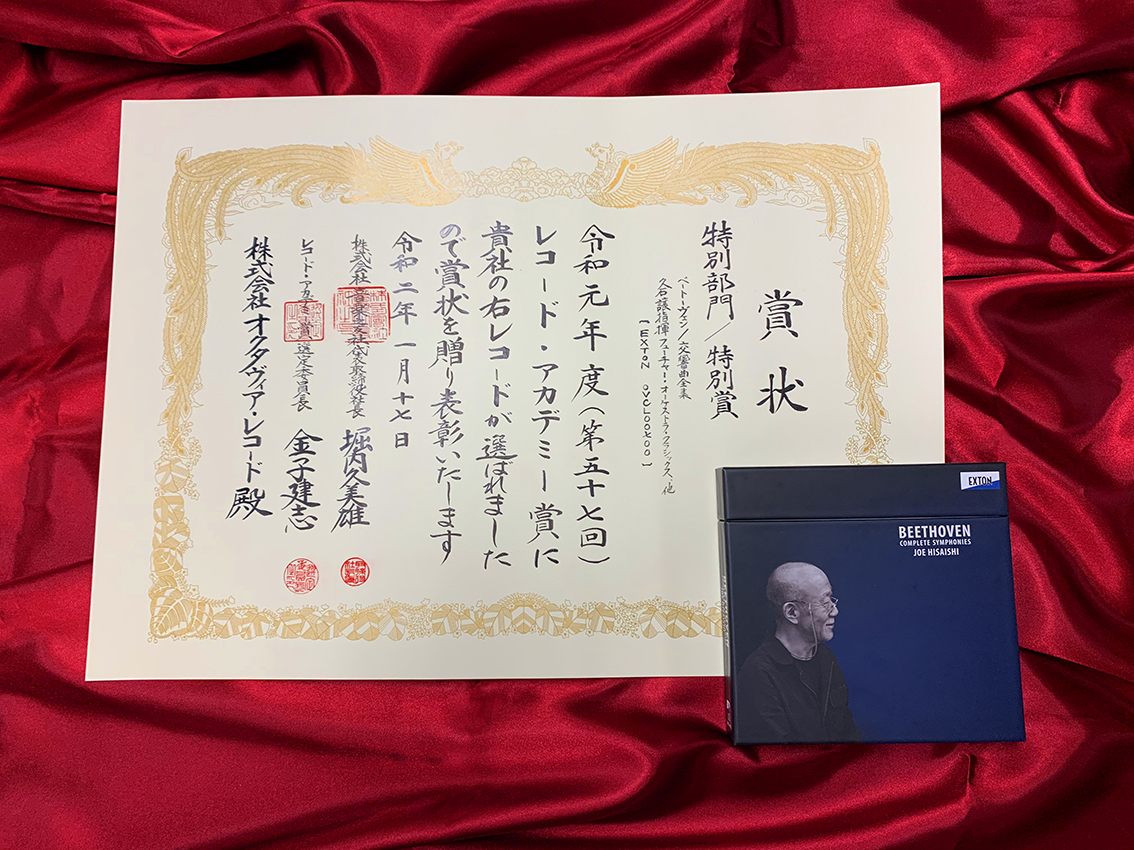

また本号は「2019年度 第57回 レコード・アカデミー賞」の特集になっています。その特別部門「特別賞」も受賞しています。このページ後半で、選定会の様子や久石譲受賞コメントもご紹介します。

作曲家の視点でスコアを立体的に捉えた衝撃のベートーヴェン交響曲全集

久石譲【作曲、指揮】

ききて・文=オヤマダアツシ

衝撃的だった。2016年7月に開館した長野市芸術館で久石譲とナガノ・チェンバー・オーケストラ(現「フューチャー・オーケストラ・クラシックス」)の演奏によるベートーヴェンの交響曲第1番を聴き、約40名で構成されるオーケストラから繰り出されたその演奏に「まだ、こういったアプローチが可能だったか」と唸ってしまったのである。基本的にテンポは快速、アタックが厳然と強めで”好奇心”という名の心の扉を叩くようなリズム等々、予測を超えてくるその演奏に驚きを隠せなかった。本誌読者の皆様はおそらく、これまでにいくつものベートーヴェン演奏を体験し、複数の交響曲全集を所有している方も多いだろう。古楽演奏の洗礼を通過した方もいらっしゃるはずだ。久石譲が作曲家としての視点で洗い直したという交響曲全集は、2年間(全7回)にわたって行われたナガノ・チェンバー・オーケストラ定期演奏会のライヴ録音であり、さらに新しい表現のベートーヴェンを希求する聴き手に問題提起をする演奏である。2019年度の「レコード・アカデミー賞」で特別賞の栄誉に輝いたこの全集について話をうかがった。

作曲家史上最高のリズムへの感覚の鋭さ

「自分も体験してきた時代ですが、戦後の日本におけるベートーヴェンの演奏はドイツ的な重い表現が主流でした。オーケストラも大編成でしたから必然的にそうした音になりますが、数え切れないほど繰り返し演奏されてきたベートーヴェンの交響曲に取り組むにあたって、すでにある表現やアプローチをしても意味がありません。そうしたことから作曲家としての視点でもう一度スコアを見直し、楽譜が何を要求しているのか、それをどう表現するのかということを考えました。ベートーヴェンのスコアではメロディ/ハーモニー/リズムという音楽の三要素が一体化していますけれど、なかでもリズムの重要性に注目したわけです。メロディを美しく歌わせるところでも、リズムがたんなる伴奏のパートに止まらず、3つの要素が切り離せないくらいの関係性を保っていますから、リズムを前面に出すことで音楽が立体的に表現できるなと思ったのです。作曲家というのは、たとえば何かの拍子にとてつもなくすばらしいメロディが浮かんでしまうと、もちろんそれを書き留めるわけですが、同時にどういったハーモニーや対旋律、リズムを合わせるとそのメロディが生きるかを考えて悩むわけです。そうなると、メロディと伴奏の音型は決して”主と従”の関係ではありませんし、すべてのラインやパートが同等だと考えれば必然的にそれは立体的になりますよね。そう考えることで、ベートーヴェンがその曲を作った時に近づき、どこに工夫をしているのかと考えることがおもしろくなるのです」

一例を挙げるなら、筆者がもっとも耳を奪われたのは交響曲第8番の第3楽章、トリオでホルンとクラリネットが主旋律を演奏するのと並行して、バス声部がリズムを強調するような音型を演奏する部分だ。実演も含めていろいろ聴いてきたつもりだが、これほどこのバス声部が明快な主張をもって聞こえてきたのは初めてだった。このようなちょっとした発見と驚きは、全9曲のあちらこちらにちりばめられていて飽きることがない。

「第6番《田園》の第2楽章は8分の12拍子で細かな音の伴奏が続く中、第1ヴァイオリンや木管が緩やかなフレーズを乗せていきますが、伴奏の音型がとても雄弁でその間をうまくメロディが流れています。これも、”主と従”ではなく、しかも一体化していて無駄がない。ここだけでもベートーヴェンはすごいなと思います。第2番の第4楽章や第8番の第4楽章も、どうしてこんなリズムが思い浮かぶのかと驚きますし、第3番《英雄》の第1楽章でも、4分の3拍子なのに2拍子のタイミングで激しい和音が繰り返されるところがあり、リズムに対する感覚があまりに鋭く、作曲家史上最高だなと感じてしまうほどですね。ですから、ベートーヴェンがどういうつもりでこれを書いているのかを読み取りたくなるのです」

ナガノ・チェンバー・オーケストラのコンサートでは『ベートーヴェンはロックだ!』というキャッチーなスローガンが聴き手の目を引いたが、それも「決してベートーヴェンはロックと同じだというつもりはなく、リズムがベースになっているロックと通じるものがあるということです」といった考え方が根底にあっての言葉だという。

ミニマル音楽の演奏と並行して楽員たちと音楽を作り上げる

そのリズムといえば、多数ある久石の作品がミニマル・ミュージックのスタイルをルーツにもち、久石自身がリズムを追求してきた作曲家だったということを無視するわけにはいかない。一般的にはスタジオジブリ作品をはじめとする多くの映画音楽などで知られる久石だが、本誌2018年3月~4月号の「青春18ディスク」で披露されたように、作品の背景にはフィリップ・グラスをはじめとするミニマル・ミュージックや20世紀の諸作品がある。ナガノ・チェンバー・オーケストラの定期演奏会でもベートーヴェンの交響曲と自身の作品、さらにはペルトやグレツキ、マックス・リヒターの作品などを組み合わせていたが、今にして思えばそれがオーケストラの楽員たちを鍛え上げ、久石の理想とするリズムに焦点を当てたベートーヴェンの実現につながったと思うほどだ。

「ミニマル系の音楽を演奏する際には、リズムをきちんと再現しないと音楽全体が崩れてしまいますし、そもそも曲として成立しません。しかも縦の線が揃えばいいという単純なことではなく、オーケストラのメンバー全員が音価をきちんとそろえて演奏し、可能であれば各楽器の発音のタイミングも考慮して演奏するという、かなり高度な能力を必要とします。正直なところ、日本の奏者でそうしたことができる人はまだ少ないです。今回は、そうしたことも踏まえて自分たちなりのベートーヴェン演奏を実現するべく、コンサートマスターの近藤薫さんが中心となって人選をしました。コンサートを重ねるごとに核となる奏者が固まっていって、フューチャー・オーケストラ・クラシックスとしての基本的なサウンドが決まっていったと思います」

メンバーには東京の各オーケストラに在籍している首席クラスの奏者も多く、ソリストや長野県出身者なども加わった。

「若い世代が中心ですけれど、いろいろな指揮者と演奏を重ねてきて経験も豊富ですし、楽器で音楽をたくさん語れる人ばかり。こちらが要求していることをキャッチして、すぐに演奏へと反映してくれます。この全集の発売を記念し、紀尾井ホールと軽井沢大賀ホールで交響曲第5番と第7番のコンサートを行いましたが、立奏による演奏を試してみました。身体が自由になるせいか開放的になって音も大きくなった反面、ピアニッシモは着席での演奏のほうがいいかもしれないと思い、ひとつの課題として残っています。しかしダイナミック・レンジが格段に広がり、演奏の可能性が広がることも事実ですから今後も模索したいですね。音だけではなく視覚的にも元気に見えますし、演奏家の表情も豊かな感じがしますから。クルレンツィスとムジカエテルナが立奏だと話題になりましたけれど、小編成のオーケストラが大きなホールで演奏する時には有効でしょう」

さまざまな可能性を追求する中、若い世代の指揮者にも関心の目を向けており、自分たちも新しい時代を作る担い手として最先端の音楽を提示していきたいという気持ちは強い。

「クルレンツィスやミルガ・グラジニーテ=ティーラのような指揮者はリズムに対するアプローチがとても新鮮で、最先端の音楽だなと感じています。繰り返し演奏されてきた曲でも新しい表現にアップデートしないと、クラシック音楽はたんなる伝統芸能になってしまうという危機感がありますし、つねに新しいアプローチを試していくことで、さらに次の世代が進化をつなげてほしいという気持ちも強いですね。自分たちもベートーヴェン、そして2020~21年はブラームスの4つの交響曲、さらにはメンデルスゾーンやシューマンなども先に見据えて新しい演奏を追求していきたいと考えているのです。作曲家ですから、これまで聴いたことのない新鮮な音楽を送り出したいという思いが基本的にあり、それはベートーヴェンやブラームスを演奏する時も変わりません」

迷いの残る《第9》のスコアに人間的な魅力を感じる

今回の全曲演奏にあたり、学生時代からスコア・リーディングの勉強にも使用していたというブライトコプフのスコアからベーレンライターのスコアに買い換え、もう一度すべての曲を勉強し直した。そうしたなかで気がついたことのひとつは、ベートーヴェンの年齢や人生と曲の関係だったという。

「どの曲もそれぞれに特徴があって凄いのですが、第5番《運命》くらいから作曲家としてのピークへと向かっていて、彼が理想とする完成度へ達したのは第8番なんじゃないかと思います。この曲はどこをとっても斬新で、驚くべき作品ですね。では第9番《合唱》はどうかというと、第8番からのブランクがあったからか、演奏者に対して明確にこうだと指示できていないところがたくさんある。おそらく写譜の段階でおきたミスが大半だと思いますが、本人の迷いを入れて約140か所以上不明部分があります。ベーレンライターのスコアでは、それについていろいろ可能性を提示してくれていて、演奏者に任されるところも多い。第9番を書いた年齢を考えると、精神的・体力的なことが影響を与えているのかもしれませんね。自分としては共感できてちょっと心が痛くなります。もっと若い頃の作品、たとえば第3番《英雄》などは才気煥発で、浮かんじゃったものを惜しげもなく使っているけれど、そのせいで長い曲になってしまい形式的にはやや無駄な部分もあると感じます。でも、その無駄だと思えるところが魅力的なのですよね。第9番はそういった勢いがない代わりに年齢に即した、論理的で破綻のない書き方をしています。今回、全曲を番号順に演奏してみて、年齢とキャリアに応じて対応しているベートーヴェンの姿を見ているような思いがしました。でも(第9番では)論理的に完璧な書き方をしているのに140か所も『どうしようかな』と迷っている部分が残されているというのは、なんだか人間的でいいなとも思えるのです」

このほかにも、第9番の第4楽章は「オーケストラに声楽という音色を加えた変奏曲」として考え、やはり最終楽章にパッサカリアという変奏形式を使ったブラームスの交響曲第4番を想起させるなど、次のプロジェクト(2020年から2021年にかけ、4回の演奏会でブラームスの交響曲4曲を演奏)を示唆する考察も。

「じつはこの前、この全集に収録されている第7番を少しだけ聴いてみたのですが、『ここ、もっと弾けるはずだな』と思ってしまうなど、リハーサルをしているような気分になってしまいました。それだけ自分もまだベートーヴェンに関しては進化し続けているということでしょうし、機会ができればさらにアップデートした演奏をお聴かせできるでしょう」

今回の交響曲全集がひとつの成果であることは間違いないものの、これからさらなる進化を遂げるであろう久石譲とフューチャー・オーケストラ・クラシックスには、まだまだ驚かせてもらいたい。

(「レコード芸術 2020年1月号 Vol.69 No.832」より)

特集 2019年度 第57回 レコード・アカデミー賞

音楽之友社主催による第57回(2019年度)「レコード・アカデミー賞」が今年も決定しました。本賞は、各年度(1年間)に、日本のレコード会社から発売されたクラシック・レコード(本年度は2019年1月号~12月号本誌月評掲載分)の中から、全16の部門において、まず「部門賞」が、各部門の担当選定委員による第一次選定会において合議によって決定されます。

その上で、4つの「特別部門」を除いた9部門の「部門賞」のディスクを、全選定委員が1ヶ月の試聴期間を設けて試聴した後、第二次選定会を行い、投票により、年間最優秀レコードである「レコード・アカデミー賞 大賞」、「レコード・アカデミー賞 大賞銀賞」、「レコード・アカデミー賞 大賞銅賞」が選定されます。

今年度の部門賞は10月27日に、そして3賞および「特別部門/企画・制作」「特別部門/特別賞」「特別部門/歴史的録音(録音の新旧を問わず、歴史的に意義のある録音等を表彰するものです)」の選定は11月24日に行われ、各賞が決定しました。

*各賞 受賞作品 (本誌にて)

ここでは、特別部門の選定座談会について紹介します。本誌で5ページにわたって選定と賞決定までの話し合いが掲載されています。そのなかなら、【特別部門/特別賞】を受賞した『ベートーヴェン:交響曲全集/久石譲指揮、フューチャー・オーケストラ・クラシックス』について話題にあがった箇所のみをいくつかピックアップしてご紹介します。全内容はぜひ本誌をご覧ください。

特別部門 選定座談会

選定=浅里公三、満津岡信育、中村孝義

浅里:

「久石/ベートーヴェン」は、日本のオーケストラの精鋭が集まって、いわば久石さんのセンスにのって、大変速いテンポで──ロック調のということなのでしょうが──これまでのベートーヴェン演奏に一石を投じるような演奏になっていたと思います。

~中略~

中村:

他には私も「久石譲/ベートーヴェン」です。~略~ とにかく「強烈な個性」という意味では、クレンペラーやカラヤンは、まさに圧倒的だと思ったのですが、久石譲さんのベートーヴェンも本当に強烈。金子建志先生が選定会の後のお話で、昔のフルトヴェングラーやワルターが、今録音したらこういう演奏になるかもしれない、とお話になられていましたが、私も同じようなことを思いました。正直に言えば、久石さんは、映画音楽などの、どちらかと言えば耳当たりのいい音楽を作っている人と思っていたので、今回は聴いてびっくりしました。決してクラシックから外れたところにある人ではなく、音楽をもっと大きくとらえている人なんですね。

~中略~

満津岡:

~略~ それから「久石/ベートーヴェン」も、これは際立って個性的な演奏でした。決して借り物ではない音楽で、自分自身でスコアを読んで、突き詰めてこういう演奏に達したということがわかるような演奏で、私も素晴らしいと思いました。

~中略~

満津岡:

ただ「久石/ベートーヴェン」も、私は彼の演奏とこのボックスがクラシック音楽界になげかけた意義と価値は、大いに顕彰すべき価値があると思います。ただし、久石さんの場合、今年の新譜は第4番と第6番ですから、本当の意味での新録音となると、この中では「アファナシエフ」でしょうか。

~中略~

満津岡:

そうなりますと、私は「特別賞」が、久石さんのディスクにふさわしいように思うのですがいかがでしょうか。本来「企画・制作」でもおかしくない内容ですし、このボックスは、本当に楽しんで聴いてもらえるものだと思います。

中村:

私も「特別賞」は「久石/ベートーヴェン」がいいと思います。彼のようなスタンスの人が、ベートーヴェンの交響曲を、自らが組織したオーケストラを指揮して、しかも全集で録音するなんて、レコード会社にとっても本当に英断だったと思います。でも虚心に聴けば、この面白さは必ず伝わるはず。

浅里:

私も異議なしです。「特別賞」はぜひ「久石/ベートーヴェン」で。

(以上、抜粋紹介)

受賞アーティストからのメッセージ

久石譲

FOCのベートーヴェン交響曲全集が特別部門特別賞に選ばれたことはとても光栄です。クラシック音楽の演奏も時代と共に進化していきます。いや、進化していくべきだと考えます。僕の場合は現代の音楽の作曲家としての立場から、リズムをベースにして(そのためRock The Beethovenというコピーまでつきましたが)スコアを組み立てました。現代のクラシック音楽のあり方に一石を投じることができたら幸いです。フューチャー・オーケストラのメンバーや関係者の皆さんに感謝します。

(「レコード芸術 2020年1月号 Vol.69 No.832」より)

from オクタヴィア・レコード公式ツイッター

- Blog. 「レコード芸術 2019年8月号 Vol.68 No.827」ベートーヴェン:交響曲全集 久石譲 FOC 最新盤レヴュー 評

- Blog. 「レコード芸術 2019年9月号」ベートーヴェン:交響曲全集 久石譲 FOC 特選盤・評

- Blog. 「レコード芸術 2019年10月号」久石譲指揮 ベートーヴェン交響曲全集 Viewpoints 内容

- Blog. 「家庭画報 2020年1月号」〈ベートーヴェンの力の源を求めて〉久石譲 インタビュー内容