Posted on 2020/02/18

久石譲のコンサート新シリーズ「久石譲 フューチャー・オーケストラ・クラシックス(FOC)」第2弾が開催されました。2016年からベートーヴェン全交響曲に3年がかりで取り組み、今回からはブラームス全交響曲に取り組んでいくシリーズ。

本公演は、久石譲コンサートとして初の試みになる生中継動画が配信されたり、先行CD販売(限定50名サイン会参加券付き)など、話題の多いコンサートとなりました。

- Info. 2020/02/13 「FUTURE ORCHESTRA CLASSICS Vol.2」久石譲コンサート ニコニコ生放送配信 決定!!

- Info. 2020/02/19 『ストラヴィンスキー:バレエ音楽「春の祭典」』久石譲指揮、東京交響楽団 CD発売決定!!

久石譲 FUTURE ORCHESTRA CLASSICS Vol.2

[公演期間]

2020/02/13

[公演回数]

1公演

東京・東京オペラシティ コンサートホール

[編成]

指揮:久石譲

管弦楽:Future Orchestra Classics

コンサートマスター:近藤薫

[曲目]

アルヴォ・ペルト:フェスティーナ・レンテ ~弦楽合奏とハープのための

久石譲:The Border 〜Concerto for 3 Horns and Orchestra〜 *世界初演

I. Crossing Lines

II. The Scaling

III. The Circles

—-intermission—-

ブラームス:交響曲 第1番 ハ短調 作品68

—-encore—-

ブラームス:ハンガリー舞曲 第4番 嬰ハ短調

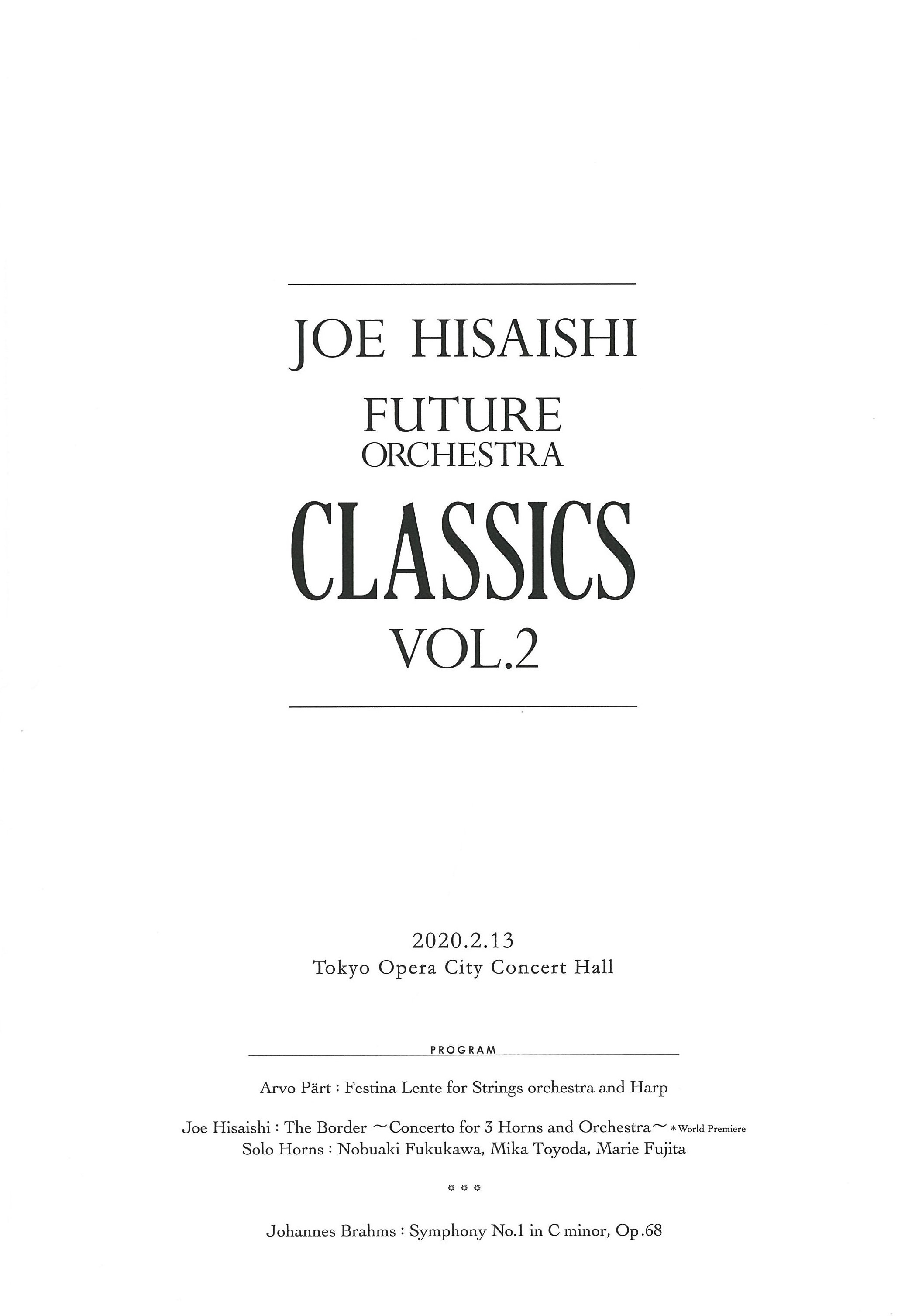

まずは会場で配られたコンサート・パンフレットからご紹介します。

”Future Orchestra Classics(FOC)”の第2回目にあたる今回からブラームス・チクルスに取り組みます。前回にチャレンジしたベートーヴェン交響曲全集がレコード・アカデミーで賞をいただき、また多くの人たちから賛辞を得たことで次のステップに行きます。FOCは現代の音楽とクラシック音楽を現代の視点で演奏していくオーケストラです。未来に向けた新しい音楽のあり方が少しでも表現できたら、そしてそれを楽しんでいただけたら幸いです。

2020年2月13日 久石譲

曲目解説

アルヴォ・ペルト:フェスティーナ・レンテ ~弦楽合奏とハープのための

Arvo Pärt:Festina lente for string orchestra and harp

1986年作曲の「フェスティーナ・レンテ」は、ローマ帝国の創始者である初代皇帝アウグストゥスも使った矛盾語法の「ゆっくり急げ」から着想したものである。このタイトルは構成だけでなく形式についても暗示している。作品は第1ヴァイオリンと第2ヴァイオリン、ヴィオラ、そしてチェロとコントラバスの3つのグループからなるカノン様式で構成され、メロディは全員同時にしかし3つの異なるテンポで演奏される。最も速いメロディは7回繰り返され、短いコーダを経て音楽は静寂の中へと消えていく。

1986年11月17日、パリでリチャード・バーナス指揮/ミュージック・プロジェクツ・ロンドン・オーケストラで初演。その後、数回の修正を経て、最終版はデニス・ラッセル・デイヴィス指揮/ボン・ベートーヴェン交響楽団でECMからリリースされたアルバム「Miserere」に収録された。

Arvo Pärt Center 作品紹介より(抜粋)

久石譲:The Border ~Concerto for 3 Horns and Orchestra~ *世界初演

Joe Hisaishi:The Border ~Concerto for 3 Horns and Orchestra~ *World Premiere

I. Crossing Lines

II. The Scaling

III. The Circles

3本のホルンと2管編成のオーケストラの協奏曲です。きっかけは4年前にホルン奏者の福川さんから依頼されたことです。去年の2月から構想を練っていたので1年がかりの作品になります。全3楽章、約24分かかる作品になりました。

”I. Crossing Lines”は16分音符の3、5、7、11、13音毎にアクセントがあるリズムをベースに構成しました。つまり支配しているのはすべてリズムです。その構造が見えやすいように音の構造はシンプルなScale(音階)にしています。

”II. The Scaling”はG#-A-B-C#-D-E-F#の7音からなる音階が基本モチーフです。ここではホルンの持つ表現力、可能性を引き出しつつ、論理的な構造を維持するよう努めました。

”III. The Circles”はロンド形式に近い構造でできています。Tuttiの部分とホルンとの掛け合いが変化しながら楽曲はクライマックスを迎えます。以前に書いた「エレクトリック・ヴァイオリンと室内オーケストラのための室内交響曲」の第3楽章をベースに今回再構成しました。ホルンとオーケストラによってまるで別の作品になりました。

久石譲

ヨハネス・ブラームス:交響曲第1番 ハ短調 Op.68

Johannes Brahms:Symphony No.1 C minor, Op.68

第1楽章 Un poco sostenuto-Allegro

第2楽章 Andante sostenuto

第3楽章 Un poco allegreto e grazioso

第4楽章 Adagio ー più Andante ー Allegro non troppon, ma con brio

19世紀後半のドイツで活動したヨハネス・ブラームス(1983-97)はロマン派時代における保守的な古典主義者と見なされることが多い。確かに彼は伝統を尊重した作曲家だった。それだけに伝統ジャンルの中でも特に高度な構築性を持つ交響曲という曲種を手掛けることは、彼にとって重い意味を持っていた。初めて交響曲の作曲を思い立ったのはまだ若き日の1855年頃、自分を世に紹介してくれたシューマンが自殺未遂を図った前後のことで、交響曲の構想を始めていることを精神病院に入院したシューマンに手紙で報告している。しかし交響曲という曲種がとりわけ重要だと思うだけに、筆は遅々として進まない。特に彼は尊敬する先人ベートーヴェンの交響曲史上における偉業に対して強い意識を持っていたので、生来の自己批判的な正確とも相俟って、交響曲の創作には慎重にならざるを得なかったのである。

もっとも、ブラームスは決して頑なな古典主義者だったわけではない。19世紀に生きていた芸術家らしく、内面的なロマン的感情表現をも重んじた作曲家だったのであり、特に恩人シューマンの妻クララに対する思慕の情は、彼の多くの作品のうちに影を落としている。そうしたロマン的な感情表現を、古典的な交響曲の論理といかに結びつけていくか──その点がブラームスにとって大きな課題となったと思われる。そうした課題の解決法を探るために長い時間を必要としたのであり、何度にもわかる創作の中断や、作曲した部分を結局やめて他の曲に転用するといった方向転換など、数々の試行錯誤と模索を繰り返しながら、彼は次第に独自の交響曲のスタイルと表現方法を見いだしていく。自信をもって完成へ向けての創作の本腰を入れるようになったのは最初の構想から実に19年もたった1974年になってからのことで、その2年後の1876年に全曲はついに完成された。初演は同年の11月4日にカールスルーエにおいてオットー・デッソフの指揮で行われたが、その後もブラームスはさらに第2楽章を大幅に書き直し、現在演奏されている決定稿がやっと仕上げられたのである。綿密な論理的書法──すなわち徹底した主題労作法(主題やその中の動機を様々に用いながら音楽を展開する方法)、暗→明という全体の構図、2管編成の無駄のない管弦楽法など──のうちに、豊かなロマン的な感情表現を湛えたその作風は、まさに長年の苦心の努力の見事な結実といえるだろう。

第1楽章 ウン・ポーコ・ソステヌート~アレグロ、ハ短調、8分の6拍子。緊迫感に満ちた序奏に始まる。その冒頭に現れる半音階的楽句は、この交響曲全体を統一するモチーフとして、以後暗い不安定な情調を生み出していくこととなる。主部は綿密なソナタ形式。闘争的な第1主題と叙情的な第2主題を持ち、半音階的な動きや錯綜した音の綾などが生み出すどこか鬱屈した雰囲気のうちにドラマティックな展開が繰り広げられる。

第2楽章 アンダンテ・ソステヌート、ホ長調、4分の3拍子。情感に満ちた3部形式の緩徐楽章。静かで穏やかな長調の主題に始まる主部に対して、中間部では感情が綾を織り成しながら高揚していく。やがて最初の主題が回帰し、独奏ヴァイオリンがホルンを伴いながら美しく主題を歌い上げる。

第3楽章 ウン・ポーコ・アレグレット・エ・グラツィオーソ、変イ長調、4分の2拍子。古典的な定石に従ったスケルツォでなく、優美な間奏曲風の楽章である。

第4楽章 アダージョ、ハ短調、4分の4拍子~アレグロ・ノン・トロッポ・マ・コン・ブリオ、ハ長調。不安な緊張の漂う序奏で開始される。その緊張がピークに達したところで、突如霧を晴らすかのようなハ長調の明るい旋律がホルンに現れる。このまさに暗から明へと転換する箇所に現れるこの旋律はブラームスがシューマン未亡人クララに贈った旋律を引用したもので、そこにはクララへの想いが秘められているのかもしれない。そして荘厳なコラールを経て、明朗な第1主題に始まる主部がダイナミックに発展、最後のコーダでは先のコラールも力強く再現され、圧倒的な高揚のうちに全曲が締めくくられる。

寺西基之(てらにし・もとゆき)

フューチャー・オーケストラ・クラシックス

Future Orchestra Classics(FOC)

2019年に久石譲の呼び掛けのもと新たな名称で再スタートを切ったオーケストラ。2016年から長野市芸術館を本拠地として活動していた元ナガノ・チェンバー・オーケストラ(NCO)を母体とし、国内外で活躍する若手トップクラスの演奏家たちが集結。作曲家・久石譲ならではの視点で分析したリズムを重視した演奏は、推進力と活力に溢れ、革新的なアプローチでクラシック音楽を現代に蘇らせる。久石作品を含む「現代の音楽」を織り交ぜたプログラムが好評を博している。2016年から3年をかけ、ベートーヴェンの交響曲全曲演奏に取り組む。2019年7月に発売した『ベートーヴェン:交響曲全集』が第57回レコード・アカデミー賞特別部門特別賞を受賞。日本から世界へ発信するオーケストラとしての展開を目指している。

(「久石譲 フューチャー・オーケストラ・クラシック Vol.2」コンサート・パンフレット より)

リハーサル風景

from 久石譲コンサート@WDO/FOC/MF 公式ツイッター

@joehisaishi2019

久石譲作品「The Border」にちなんでおそろいのボーター・ホルン奏者たち

from 福川伸陽Nobuaki Fukukawa ツイッター

@Rhapsodyinhorn

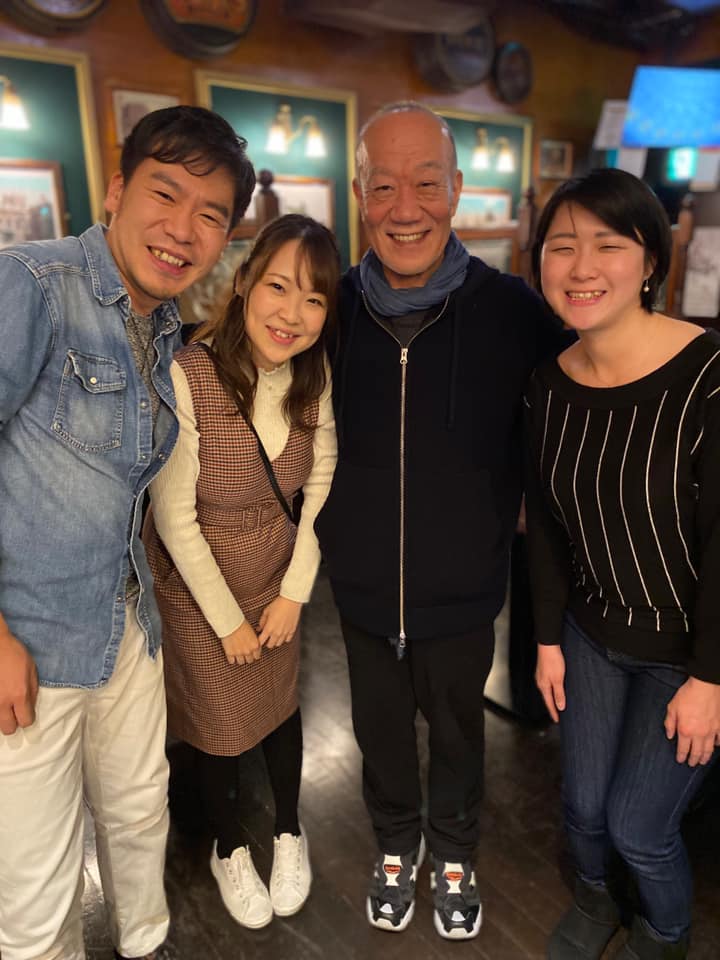

終演後

from 久石譲 Future Orchestra Classics 公式Facebook

ここからはレビューになります。

ニコニコ生放送の独占生中継は、カメラ約5台からのアングル、ステージに配置された無数の集音マイクの効果もあって、とてもクオリティの高い映像配信になっていました。

FOCでは立奏スタイルによる演奏が試みられていますが、立奏について久石譲はこのように語っています。

「若い世代が中心ですけれど、いろいろな指揮者と演奏を重ねてきて経験も豊富ですし、楽器で音楽をたくさん語れる人ばかり。こちらが要求していることをキャッチして、すぐに演奏へと反映してくれます。この全集の発売を記念し、紀尾井ホールと軽井沢大賀ホールで交響曲第5番と第7番のコンサートを行いましたが、立奏による演奏を試してみました。身体が自由になるせいか開放的になって音も大きくなった反面、ピアニッシモは着席での演奏のほうがいいかもしれないと思い、ひとつの課題として残っています。しかしダイナミック・レンジが格段に広がり、演奏の可能性が広がることも事実ですから今後も模索したいですね。音だけではなく視覚的にも元気に見えますし、演奏家の表情も豊かな感じがしますから。クルレンツィスとムジカエテルナが立奏だと話題になりましたけれど、小編成のオーケストラが大きなホールで演奏する時には有効でしょう」

(Blog. 「レコード芸術 2020年1月号 Vol.69 No.832」 久石譲インタビュー内容 より抜粋)

アルヴォ・ペルト:フェスティーナ・レンテ ~弦楽合奏とハープのための

静謐なこの作品は、曲目解説にもそのコンセプトが紹介されています。さらにわかりやすく言うと、ひとつのメロディがあって、例えば第1ヴァイオリン・第2ヴァイオリンは4分音符で演奏します。ヴィオラはその2倍の長さ2分音符で演奏します。チェロ・コントラバスはさらにその倍の全音符で演奏します。この3つのパートが同時に演奏されて進んでいきますが、例えば4部音符でメロディを奏でるのに2小節あったとして、2分音符であればその倍4小節かかります、全音符であれば8小節かかります。すごく簡単にいうと。異なる対旋律はなく、ひとつのメロディの音符長さのズレだけで、自然的にハーモニーや大きなリズムが生まれる、そんな作品だと解釈しています。こういったところにアルヴォ・ペルト作品のおもしろさ、そして久石譲が創作において共感しているところがあるのだろうと思います。チェロやコントラバス、ハープといった楽器を座って固定しないといけないものを除いて、この作品でも立奏です。

久石譲:The Border ~Concerto for 3 Horns and Orchestra~ *世界初演

ホルンのために書かれた協奏曲です。3人のホルン奏者がフィーチャーされ、ステージ前面中央で主役を演じます。その音から悠々とした旋律を奏でるイメージのあるホルンですが、この作品では、とても細かい音符をあくまでもリズムを主体とした音型を刻む手法になっていました。ずっと吹きっぱなしで、ミュートを出し入れ駆使しながら、さらにそれなしでも、おそらくは口と管に入れた手だけを調節して。ホルンという楽器にはこんなにもバリエーション豊かな音色があるんだと、感嘆しました。第2楽章では、ホルンのマウスピースだけで音とも声ともつかない音色を奏でたり。第3楽章は「エレクトリック・ヴァイオリンと室内オーケストラのための室内交響曲 第3楽章」をベースにしているとあるとおり、エレクトリック・ヴァイオリンの独奏パートがホルンに置き換えられ、1管編成の室内楽だったものが、オーケストラへと拡大されています。

生演奏で体感し、ホルンを味わい、オーケストラの重みも伝わり。この作品は、レコーディングされて、ホルンをはじめ個々のパートがそれぞれ浮き立って配置されたものをしっかりと聴けたときに、またいろいろな発見がおもしろみが感じられる。そう思っています。ホルン3奏者の役割分担や絡み合うグルーヴ、ホルンとオーケストラとのコントラスト。エレクトリック・ヴァイオリンが担っていたディストーションや重奏やループ機能までを、ホルン(単音楽器)×3へ分散させた術などなど。そんな日を願っています。

ヨハネス・ブラームス:交響曲第1番 ハ短調 Op.68

こんな演奏は聴いたことがない。このひと言に尽きます。直近では2019年にも久石譲指揮、仙台フィルハーモニー管弦楽団で共演していますが(そのときもすこぶる感動しました)、でもまるで別モノ。編成でいっても通常のオーケストラよりグッとコンパクト、弦10型(第1ヴァイオリン10人、第2ヴァイオリン・ヴィオラと少しずつ小さくなってチェロ6人、コントラバス5人)。通常オーケストラが弦14型くらいだとして、弦楽器だけで合計10人近い差があります。それでも堂々たる存在感と爆発的な臨場感で迫ってくるのは、立奏スタイルの強みでもあるといえます。

往年の名演たちが約45分はとっているこの作品、本公演では40分切るか切らないかというスピード。全体で約5分くらいかと思うかもしれませんが、体感するテンポ差は直感的にすぐわかるほどです。第1楽章冒頭から、倍速?!と思うほどで、これはどこまでいっちゃうんだろう!?と一気に手に力が入り身を乗り出してしまう感覚でした。

第1楽章から、久石譲編成においてリズムの要となっているティンパニ(木の撥 使用)の轟音は、随所で作品を引き締め、前へ進め、ソリッドなオーケストラの奏法も健在です。8分の6拍子ですが、久石譲は1拍子のようにタクトを振っていきます。この効果は絶大!

やってみよう。

タン・タン・タン・タン・タン・タンと手拍子を6回打ちます。それをしながら、口で1・2・3・1・2・3と手拍子に合わせて数えます。次に、口の1・2・3・1・2・3はそのままに、手拍子を1のところだけを(2度)打ちます。するとどうでしょう。同じテンポでも、まったくリズム感が変わって感じるはずです。前者は均一なリズムを保っているともいえるし、一拍ごとに微妙なズレも出てくることあります。後者は手拍子と1のところに強調や躍動感が生まれると同時に、口の3を言ったあと1に向かうわずかな瞬間グッと引き寄せられるようなうねりを自分に感じることができると思います。まるで軽いステップを踊っているように。

第1楽章の冒頭、多くの指揮者はティンパニの連打に合わせてダン・ダン・ダン・ダン・ダン・ダンと6回重くテンポ遅くタクトを振り下ろします。久石譲は、タンタンタン・タンタンタンと太字の2回しか振り下ろしていません。1拍子で大きくリズムをとることで、うねりを生み出している証です。

久石譲がアプローチしている1拍子の手法や、それによるリズムの強調やシンコペーションの表現というのは、やってみてもらった簡単な例の、さらに高度な積み重ねと分析からだと思います。もちろん試みられているアプローチのなかのひとつの小さな部分です。

第1楽章では「タタタ・ターン」のリズム、第2楽章では「ンタータ・ンタータ」、第3楽章では「ンタタター・ンタタター」というように、楽章ごとに特徴的なリズムが散りばめられています。これはパーカッションが叩くリズムという意味ではなく、旋律によって発生するリズム動機のことで、随所に浮き立って表現されていたように思います。ベートーヴェン交響曲 第5番「運命」に共通項をもつ作品とも言われていますが、今回はじめてその一端が少しわかったような気がします。ベートーヴェンの「ダダダダーン」というあの有名な旋律=リズム動機です。これは、おそらく久石譲アプローチがベートーヴェンからの継続性があること、久石譲指揮によって体感できた発見だと感謝とも感激ともつかない想いあふれます。

第3楽章・第4楽章は、一般的なリズム設定に近く、やや落ちつきを取り戻した感もありましたが、そのぶん第4楽章のホルン、フルート、トロンボーン、弦楽など、歌させるところはたっぷりと歌わせ、緩急豊かだからこその緊張感と臨場感がありました。もっと言えば、このメリハリの効いた第4楽章こそ、もっともエネルギーを使う指揮と演奏だったのではないか、とすら思ってしまうほど緊張感を保持したままの至極な開放感です。

今は繰り返し聴けないので残念ですが、もし本公演がCD化されたときには、第1楽章だけでも「タタタ・ターン」となっている旋律がどれほどたくさんあるか、かなり楽しく発見できると思います。

そして、ベートーヴェンからブラームスへと、久石譲が指揮するからこその表現が必ずある。作曲家ならではの視点と綿密な分析、そして指揮者として確固たる自信をもって臨む手法。そこには、固定概念をひっくり返すほどのエグ味すらあります。でも、それは決して奇をてらうことを目的としたものではない、アプローチを貫くことでのエグ味=新しい快感です。

本公演当日、これからのコンサート予定も発表されました。Vol.3からVol.5(2020-2021年)にてブラームス全交響曲を演奏していきます。またこのシリーズでは久石譲新作書き下ろしの世界初演も予定されています。新作はもちろん、研ぎ澄まされた久石譲&FOCのパフォーマンスで、「Sinfonia」「Winter Garden」「Untitled Music」ほか幾多ある久石譲オリジナル作品も聴いてみたくなります。

- Info. 2020/07/11,13 「久石譲 フューチャー・オーケストラ・クラシックス Vol.3」開催決定!!

- Info. 2021/02/04,05 「久石譲 フューチャー・オーケストラ・クラシックス Vol.4」開催決定!!

- Info. 2021/07/08,10 「久石譲 フューチャー・オーケストラ・クラシックス Vol.5」開催決定!!

ぜひ公式サイトからも最新情報をチェックしてください。

https://joehisaishi-concert.com/

이번 브람스 교향곡의 속도감은 히사이시조의 이전 앨범 “CLASSICS 2″의 수록과 비교해도 확연하네요!! 10년 사이의 큰 변화라서 눈에 띄는군요.

ほんとにそうですね。かなり進化していますね。