Posted on 2018/01/21

1月2日放送 NHK FM「真冬の夜の偉人たち」、各界の著名人たちが自分が敬愛する音楽家について語り尽くすスペシャル番組です。4人が日替わりでパーソナリティを担当、初日に登場したのが久石譲、とりあげた偉人はベートーヴェン。自身が選曲したベートーヴェン交響曲の聴きどころや作曲家ならではの解説などボリューム満点の内容です。

NHK-FM『真冬の夜の偉人たち』

放送日:2018年1月2日(火)21:00-23:00

「真冬の夜の偉人たち – 久石譲の耳福解説〜ベートーベン交響曲〜-」

久石譲、黒崎めぐみ(NHKアナウンサー)

あまりにも聞き流したくない充実した内容だったので書き起こし(お勉強の時間です)。2時間たっぷりのプログラムで各交響曲から久石譲が選曲した楽章をノーカットでオンエア。合間にベートーヴェン話に濃く深く花が咲きます。

とても勉強になったしわかりやすい。先入観なく楽しめるグッとクラシックが身近に感じられる、音楽と解説によるベートーヴェンの世界。こういう聴き方もあるのかあ、と耳を傾けるきっかけになります。

ベートーヴェン話になると楽しく饒舌な久石譲でしたが、ベートーヴェン話の向こうに久石譲も透けて見えるような秘話。作曲家としてベートーヴェンのことを語っているようでもあり、自身のことを語っているようでもあり。結果、なかなかここまで掘り下げた内容は聞くことができないんじゃないかというくらい、作曲家久石譲の貴重な講義を拝聴している気分でした。

久石譲がいろいろな理由で選曲した演奏も、気になったものは早速チェック。全楽章聴くのが楽しみです。こうやって学びは楽しくなり、耳は喜び、音楽生活が豊かになっていく。常々、クラシック音楽の指揮もする久石さんはどんな演奏盤を聴いているんだろう?それぞれの演奏をどう捉えているんだろう?と興味津々だったので、少し知ることのできるいい機会に恵まれました。

音楽専門用語も顔をのぞかせ難しい箇所もありましたが、これでまた久石譲音楽の新しい聴き方にもつながってくるかもしれません。そんなヒントがいっぱいにつまっていたように思います。

以下、「」はありませんがすべて久石譲語りです。一言一句まるまる書き起こしではありません、予めご了承ください。

真冬の夜の偉人たち – 久石譲の耳福解説~ベートーベン交響曲~ –

久石譲、黒崎めぐみ

この数年間、自分が一番聴いたあるいは譜面を見た作曲家というとベートーヴェンなんですね。長野市芸術館が新しく開館してそこの芸術監督をやっていまして、オープニングからベートーヴェン・ツィクルスのプログラムを組んで、2年半がかりで全曲演奏そしてCD化するというプロジェクトをやっています。交響曲第1番から始めてちょうど第6番まで終わったのかな、そんなこともあって一番身近でよく聴いているのがベートーヴェン、今回ベートーヴェンで特集していただこうかなと思いました。

すごく高邁な理想と下世話さが同居しているんですよ。高邁さだけだと扉の向う側ににある偉いもので終わってしまいますよね。でもベートーヴェンのなかには必ず一般の人にどううけるかというのをたえず意識しているんですよ。そこのところがすごくおもしろくて。突然下世話さが顔を出したり、瞬時にまた芸術的といいますか高邁になったりするんですよ。これが作曲家から見てるとおもしろくて仕方がないですよね。

$♪$♪$♪$♪$♪$♪$♪$♪$$♪$♪$♪$

やっぱり第1番だと第1楽章を選びたい。これを書いたのがちょうど30歳ぐらいなんですよ。非常に脂が乗りきりだしたいい時期だと思うんですね。ヴァイオリン・ソナタ「春」、ピアノ・ソナタ「月光」、ピアノ・コンチェルト、これらも交響曲第1番・第2番を書いている時期じゃないでしょうかね。ただね、ちょっとこれに関して言うとまだ世間では習作時代、ハイドン、モーツァルトの影響が抜けないと言われちゃうんですが、僕ね作曲家の初期の作品大好きなんですよ。誰から影響を受けたというのも多少わかるけど、なんといっても最初に書くときが一番つらいんですよ。なかなか若い頃チャレンジするんだけどそんなにできない。そうするといろんな思いが詰め込まれちゃってるから。やっぱりいいですね、すごく新鮮です。

長野市芸術館をやるときに芸術館の顔がいるんじゃないかと。みんなが応援するときにホールは応援しませんよね。ちゃんと顔が見えたほうがいいねということでチェンバー・オーケストラを組織する、各オーケストラのコンサートマスターや首席奏者それから長野出身の演奏家を集めてつくったんです。

どちらかというとベートーヴェンやブラームスのようなドイツの音楽というのは、非常に大きいオーケストラで重厚にやるのが正しい、と日本ではわりとなってきています。ですが初演した当時くらいの小さい編成、チェンバー・オーケストラですから約40人くらい、そうするとこういうことがあるんですよ。大きいフル・オーケストラってダンプカー、曲がろうと思ってもハンドルを切ってからずうっと曲がってく感じでしょ。チェンバー・オーケストラってスポーツカーなんですよ。スピード感、切れ味そういうところが一番聴きどころですね。

♪「交響曲第1番 ハ長調 作品21 第1楽章 Adagio molto – Allegro con brio」

/久石譲、ナガノ・チェンバー・オーケストラ

そうですね、自分の演奏はあまり聴かないんですけど、聴いてみると活きはいいですよね。重厚なドイツ音楽というよりはロックに通じるような感覚で、現代的な演奏をこのナガノ・チェンバー・オーケストラでは心がけていますね。

僕は映画音楽も書きますけども、ミニマル・ミュージックという現代音楽も作っています。これってかっちりとインテンポで弾かないと、いろんなフレーズが絡んじゃうから。クラシックの方はどうしてもフレーズで演奏しちゃうんですね、そうするとずれちゃうんですよ。だからオーケストラを指揮するときにいつも言っていることは「インテンポでね。16分音符なら16分音符そろえて」って、そういうことばかり言ってるわけ。それと同じように、ベートーヴェンを扱っていても譜面の構造がよく見えるようにするためには、あまり歌いすぎてぐちゃぐちゃにならない方向をどうしても選んじゃいますね。

$♪$♪$♪$♪$♪$♪$♪$♪$$♪$♪$♪$

これはとてもきれいな曲なんですよ。この時期のベートーヴェンは耳がかなり聞こえなくなってきて、深刻で遺書まで書いたぐらいに状況は悪化しているんですが、この第2番はすごく明るい。ここがおもしろいんですよね。作曲家って生きていくなかでいろんなプレッシャーがあって落ち込んだり苦しんでるんですけど、それがイコール作った曲と一致しないんです。メンタル的に落ち込んでいることと、今作っている曲が始まっちゃうと、それはもうある線路に乗っかっちゃったようなもので、終着まで間違えないで作りつづけるんですね。途中からは自分が作ってるんじゃなくて作らされているという。つまりいくつか音符を置いていって、フレーズになっていろいろ作っていくと、もうそれ自体がひとつの機能で動き出しますから。僕も大概そうですね、辛い時に悲しい曲を書いてるかっていうとそうじゃないですね。その辺が作曲ということのおもしろいところでもあります。この時期ベートーヴェンはクロイツェル・ソナタ(ヴァイオリン・ソナタ第9番)も書いていますし、ピアノ・コンチェルト第3番も書いている。よく言われる「傑作の森」非常にいい時期に入っているそのちょうど入り口ぐらい。交響曲第3番ではじけるんですけど、その予兆はもう十分もっていますね。

古楽器奏法、ピリオド奏法(その時代の楽器を使ってその時代の弾き方で演奏する)というのがあるんですね。ビブラートを基本的にかけない。調弦もちょっと違うんですよ。今僕らがやっている平均律のラの音が441hzだ442hzだというのと比べてかなり低いんですよ、おっと半音ぐらい違わないかと思うくらいに低いんですね。だけど、古楽器でやる独特の良さがあってノリントンさんのこの演奏はとても好きですね。

♪「交響曲 第2番 ニ長調 作品36 第2楽章 Larghetto」

/ロジャー・ノリントン、ザ・ロンドン・クラシカル・プレイヤーズ

基本的にビブラートをかけない。そうすると音は正弦波に近くなるんですね、要するにあまり波形がぐちゃぐちゃにならない。音圧感とかそういうのはなくなるんですが、非常に透き通って遠くまで音がよく届くんですね。

$♪$♪$♪$♪$♪$♪$♪$♪$$♪$♪$♪$

これは34歳のときに作曲されています。ここが難しいんですが「傑作の森」というのは第3番以降をさすケースもあるんです。というのは、作曲家って「はいここまでこれ、ここまでこれ」ってないんですよ。つまり新しい実験するんだけど、また前のスタイルに戻って、また行ったりとかしていくわけです。ですから、クロスしながらまだら模様でだんだんこう「あ、そういえば変わったなあ、おれは」みたいなそういう変更をしていくわけです。音楽の歴史というのは、行っては戻り行っては戻り、レ・ミゼラブルの行進みたいなもんですね、三歩進んで二歩下がる、ずっと行ったり来たりしながら作っていっている。

第3番は長い50分を超える。知り合いの人にも、だらだらしていて構成がよくわからん、飽きちゃうという人も結構います。ですが僕は第3番すごく好きなんですね。演奏するとき本当に皆さん遅いんですよ比較的に。でも実は第7番に通じるくらいに快活に演奏すると、すごく長さを感じないとてもいい雰囲気になる。ピアノ・ソナタ「ワルトシュタイン」を作ったり、トリプル・コンチェルト、ヴァイオリンとピアノとチェロそれとオーケストラ、そういうものを作っていて、一番なんかこうちょっと大曲志向の時期でもあったかもしれませんね。すごくおもしろいですこの辺は。

これもソナタ形式、大きく言うと三部形式なんですけども、16分音符の速いパッセージで、これもおもしろい勢いのある曲です。

♪「交響曲 第3番 変ホ長調「英雄」作品55 第3楽章 Scherzo」

/久石譲、ナガノ・チェンバー・オーケストラ

第3番は特に第2楽章の「葬送行進曲」がすごく有名なんですけども、第3楽章も本当にすごくよくできている曲なのであえてこちらを選びました。

$♪$♪$♪$♪$♪$♪$♪$♪$$♪$♪$♪$

これは36歳、第3番から2年後なんですけれども、すごく短期間で作ってるんですよ。1806年の6月くらいから始めて10月には終わっている。逆にいうと、変にひねくりまわしたところがなくてすごくストレートです。第4番は、もう第5番・第6番にいくだろうという芽は全部出てますね。

アイデアっていうのは、たとえば第3番書いているときに実はもう第4番・第5番のモチーフができていたりとかね、スケッチにあったりするんですね。作曲家のなかで浮かんだもので、そのモチーフが時期がきたら作品化している。ですから実際にその時期だけで作っているわけではないんですよね。作曲家でよく「構想10年」とかね、構想10年っていうのはね、思いついたのが10年前、で実際書くのは数ヶ月前(笑)。うん、それはやっぱり締め切りこないと誰も書かんから(笑)。だから、書こうかなー書こうかなーっていう時期が10年、実際は直前ですよ全員。こんなベートーヴェンの話してるときに、僕の話なんかしたくないですけども、20年前に作ろうと思ったやつがまだできてないのありますからね。機が熟したらとも思うし、まあいっかこれはみたいな(笑)このまま終わり、とかね。ただそういう芽が出たこと、着想が浮かんだっていうのは絶対に忘れないですよね。忘れないです、うん。

これは今もっとも僕が好きな指揮者です。今NHK交響楽団の首席指揮者でやってますね、すばらしいですね。というのは、アプローチがまずリズムをきちんと整理するところからおやりになる。非常に現代的なリズムの捉え方をされるんです。ですからこの第4番なんかは、たぶん今市販されているCD、あるいは演奏で聴けるなかでは最も速いかもしれません。ですがちゃんときちんとフレーズが作られているし、すばらしいですね。

♪「交響曲 第4番 変ロ長調 作品60 第4楽章 Allegro ma non troppo」

/パーヴォ・ヤルヴィ、ドイツ・カンマーフィルハーモニー・ブレーメン

すごいですね、速いですね(笑)。単に速いだけじゃなくて、ちゃんと歌ってるんですよね。ドイツ・カンマーって歴史があるオケですからほんとうまいですよね。こういう演奏を聴くと、あまり日頃クラシックを聴かれない方でも、あっ聴いてみようって思うんじゃないでしょうかね。先入観で聴かなくなっちゃってるよりは、もう「ロック・ザ・ベートーヴェン」ってナガノではそういうふうにわざと言ってるんですけどね、なんかそのくらい身近でいい、もっと気楽に聴いて楽しめる音楽ですよ、って言いたくなりますよね。

$♪$♪$♪$♪$♪$♪$♪$♪$$♪$♪$♪$

第1番から第4番まで聴いてきて、そんなに重い曲ではないと皆さんにもわかっていただけるかなと思うんですが。もうひとつ片側に非常にシンプルな、メロディー・メーカーとしてのベートーヴェンもいるわけですよね。この辺で、ちょっと休憩モードで聴かれたらどうでしょうか。

♪「エリーゼのために」

/アンヌ・ケフェレック

$♪$♪$♪$♪$♪$♪$♪$♪$$♪$♪$♪$

第5番はちょうど第4番から2年後、だいたいだからコンスタントに書いてますよね、38歳のときに書いてます。この次の第6番「田園」とほとんど同時に作ってるんですね。この同時というのは実はミソで、それは後ほど第6番のときに説明します。

第5番といえば誰でも知ってるしほんとに有名な曲ではあるんですが、僕は今までやってきたなかで一回もうまくいかない。難しい、ほんとにイヤですねこれ。よく指揮者の方々は第1番から第9番のなかでどれが一番難しいかっていう話になるんですけども、皆さん共通して言うのが第6番なんですね、第6番が難しいと。第5番もみんな緊張します。なんでかっていうと、この出だし「ダダダダーン」をどう扱うか、これによって第5番の性格が変わってしまうんですよ、第4楽章まで。ですから出だしの一瞬勝負、なんですよ。

というわけで、今日はいろんな人のタイプを聴いてみて、違いをわかってもらうとおもしろいかなあと思いまして、何人かの演奏を用意しています。

♭第5番 第1楽章 冒頭部分 聴き比べ

・ヴィルヘルム・フルトヴェングラー、ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団

これ重々しいでしょ。いかにもドイツだぞっていう重厚感あふれる。フルトヴェングラーはカラヤンの前のベルリン・フィル常任指揮者で非常に優れた方です。

・パーヴォ・ヤルヴィ、ドイツ・カンマーフィルハーモニー・ブレーメン

ずいぶん現代的になりますよね。演奏してると「タタタターン」と弦を伸ばしますね。弓を返していくか、ワン・ボウイングでひとつでいっちゃうかというのがあるわけですね。(伸ばす音符が)長い人だとひっぱれないので弓を返さないといけないんです。返すというのはアップ・ダウンで弓が行ってまた戻ってくる。だけどこのクラス、現代になると行って来いしないでいいんですね。「ダダダダーン」をワン・ボウイングでいけてしまう。わりと新しい方はみんなあまりひっぱりません。

・ロジャー・ノリントン、ザ・ロンドン・クラシカル・プレイヤーズ

「運命が戸を叩く」とか言って「ダダダダーン」とみんな思い入れするんですけど、この人なにもないですよね。

これだけでもアプローチがみんな違う。この入口を間違えるとあとが非常に苦しくなってしまうんですね。第1楽章と第4楽章、これが皆さんよく言う「苦悩から歓喜」あるいは「闘争から勝利」そういう図式の典型的な例で、いわゆる第5番に象徴されるスタイルが例えばマーラーの交響曲第5番、ショスタコーヴィチの交響曲第5番、みんな「5」が付いちゃいますね、「5」っていうのはそういう運命なんですかね(笑)。もっとも先駆的で典型的な例であると。

ある種僕らのやってるミニマル・ミュージックと同じくらいに、「タタタタン」という要素だけで第1楽章作っているわけです。こんなのありえないですよ、ほんとありえない。よくここまで要素を削りに削って単一要素で、もちろん第2テーマとかもありますが基本的にはこの要素で押し切った、この辺がもう究極。だから究極すぎるので、演奏で自分のカラーを出そうと思うのが非常に苦しいんですよ。そうすると今言った冒頭の「ダダダダーン」の扱いで実はすべて決まってしまう。そこが第5番の最も難しいところなんじゃないでしょうかね。

この時代の音楽というのは調性音楽なんですね。長調と短調というふたつの性格の、長三和音・短三和音です。一番最初は単旋律の音楽、バロック時代は旋律が複数になってくる。この段階でもそんなにハーモニーという意識ではない。ところがバッハ以降になってくると長音階・短音階、いろんな旋法が集約されてこのふたつにほぼ集約されてくる。そうすると、ここで何が起こるかというと感情の表現なんです。明るい・暗いというのがあります。それがもうちょっと複雑になってくると「悲しみから喜び、苦悩から歓喜」と。そういう表現にメロディ、ハーモニー、リズムという音楽の三要素が非常にくっきりと役割がわかれた音楽なんですね。これは後期ロマン派までつづきます。そのなかのいわば感情表現、あるいはプラス論理的構造のピークがこの第5番なんでしょうね。

カルロス・クライバーというのは僕のマイフェイバリット指揮者で。よくコンサートやると言ってはキャンセルばかりして。観客もまた出ないんだろうなあと思うけど買っときたいというくらいにカリスマ的な指揮者ですね。ウィーン・フィルのニューイヤーコンサートで彼が振ったときなんかも、ふてぶてしいんですよ。ポケットに手突っ込んだまま振ってますからね。でもそれがめちゃくちゃかっこいいんです。決めるところはめちゃくちゃ決めます。彼はいっぱい曲を演奏しないんですよ、限られた曲以外は振らないんですね。特に彼は第7番と第4番が得意なんですが、第5番もとてもいい演奏しています。

♪「交響曲 第5番 ハ短調「運命」作品67 第1楽章 Allegro con brio」

/カルロス・クライバー、ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団

今回選んでいるなかでは、唯一いかにもドイツ音楽のように厚いオーケストラですね。ただこのカルロス・クライバーのアプローチというのは、彼にしかできないひらめきみたいなものがあって。これはもう永遠の生命といいますかね、なんかそういう感じがして僕はとても好きなんです。

$♪$♪$♪$♪$♪$♪$♪$♪$$♪$♪$♪$

これは「田園」として有名で、第5番とほぼ同時期に作っています。(順番が)逆だっていう説もある。作曲家のおもしろいところで、同時期にまったく違う性格のものを書いているんですね。どちらかというと「田園」は情景描写が出てきたりします。なんでこういうことが起きるかというのを、学者ではないので個人的な意見で言いますとね、世の流行を無視できない。この時期もうロマン派という新しい指向の音楽も出てきています。先ほども言ったように時代がぱつっぱつっと切れるんではなくて、何人かはもっと新しい手法をとったりしている。世の流行にベートーヴェンも非常に敏感だったわけですね。情景描写、ロマン派のスタイル、古典派からロマン派何が違うかというと、単純に言ってしまうと文学が入ってくるんです。純粋な器楽曲を書いていますとね、どうしてもソナタ形式とかテーマを提示してそれをああだこうだいじくりまわしてもう一回くり返してハイ終わりというスタイルで。それを突き詰めていっちゃうと、もうやることなくなっちゃうんですね。あとから出てくる作曲家はなんにもすることがない。そのときに新しい方法として文学ですね、文学的な表現をあるいはストーリーを音楽で表現していくという。たとえば「中央アジアの草原にて」みたいに、遠くから来たのが傍まで来て遠ざかるとかね。リヒャルト・シュトラウスのように、アルプスの一日を表現する(「アルプス交響曲」)とかね。つまり文学的な表現を借りることで、ソナタ形式とか今まで使われてきた形式から脱却したい。観客が実はそれをすごく喜んでたわけだ、当時の客は。それに対してベートーヴェンも敏感だった。だから自分もやりたい。第5番で非常に突き詰めた純音楽のピークのような、切り詰めた「タタタターン」をやった。同時にそういうアプローチを自分でやりたい、それがちょうどこの第6番。ですから全9交響曲のうち第6番だけ第5楽章があったりとかね、ちょっと性格が違うんですね。

第6番は先ほども言ったように、いろんな指揮者の方が演奏一番しづらいと。しづらい理由というのは、情景「小川のほとり」とかあまり変化しないんですよ。第1楽章なんかも「タンタラランタン、タンタラランタン」とずうっと同じことやって8小節いくとまた今度セカンド・ヴァイオリンがやってとか、第1から第2にいってとかね、だけど同じなんですね。ですからみんななんとか「クレッシェンドだ」とか「アッチェル(ランド)だ」とかいろんなことやるんですよ。だけど僕はミニマル・ミュージックというのをやっていて、同じ音型のくり返し超得意ですから(笑)。だから「タンタラランタン、タンタラランタン」短いなあ、もう3分くらい僕はやってるぞみたいなね。そういう気持ちで臨んでるから、変にアプローチかけなかった、譜面どおり淡々と演奏したんですよ。そうするとすごくいいんです。なんかじわーっとゆったり動いて。だからいろんな指揮者の人が、第6番一番難しいって言ってるんだけど、それはなんとかしようとするから難しいんで、なんにもしないと決めると僕にとってはやりやすかったですね。

そのことは置いといて、第6番の最大の特徴というと情景描写になりますので、選んだのは第4楽章の「嵐」のところです。これが一番ほかと違うというのが見えると思います。正直言ってこの辺は誰が演奏してもあまり変わらないということもあって、まあ一番安定しているのを選びました。

♪「交響曲 第6番 ヘ長調「田園」作品68 第4楽章 Allegro」

/サイモン・ラトル、ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団

この時期は「歌劇フィデリオ」など劇的なものを作曲していた時期。ピアノ・コンチェルト第5番「皇帝」を作った時期でもあります。ですからいろんな意味で劇的な要素というのが彼のなかで一番強かった時期なんじゃないでしょうか。

作曲家ってやっぱり基本的に「昨日と同じ自分」でありたくないんですよね。同時に人がやったようなことじゃないことをやりたいと。新しい流行りのものが出てくる、それを多(or 単)に取り入れるんじゃなくて、無視してたら自分は過去に置いておかれてしまいます。そうすると、それを自分なりに消化したいという意欲もたえずありますね。たぶんそういうようないろんな思いで、第6番は彼にとっては最大のチャレンジだったんだと思います。第2楽章は本当にきれいですし素晴らしいし、第5楽章は天国的な美しさ、あれも素晴らしいですからね。味わい深いというか、非常にベートーヴェンらしい気質が出た交響曲ですね。

$♪$♪$♪$♪$♪$♪$♪$♪$$♪$♪$♪$

たとえば日本ですと「運命」という言葉が付いているから第5番が一番有名になります。が、海外ですと第7番が一番有名です。日本では「のだめカンタービレ」でも使われたりもして、もっとも明るくてわかりやすい。要するに全楽章ほぼリズムをベースにしていますので、非常にとっつきやすいと言いますかね、わかりやすいし明るいし。そういう意味では、一番ベートーヴェンの明るさそういういろんなところが出てますね。

第2楽章がとても有名なところなので、ここをしっかり皆さんに聴いていただこうかなと思います。

♪「交響曲 第7番 イ長調 作品92 第2楽章 Allegretto」

/ロジャー・ノリントン、ザ・ロンドン・クラシカル・プレイヤーズ

これちょっとピッチが低いですよね。やっぱり古楽器を使っているせいでしょうかね。ある種の素朴さと。逆に古楽器の演奏が古いわけじゃないんですよ。ワーグナーの影響以降の巨大化したオーケストラで大袈裟になった表現を、もう一回非常にフラットに戻す、逆にいうともっと自由自在にやるんですね。古楽器奏法を譜面どおりきちきちと弾くと、実は音楽にあまりならないんですよ。パサパサっていうか、なんていうんでしょうかね。だから、失礼な言い方なんですけどわりと日本人の演奏家の方たちで、古楽奏法をやってらっしゃる団体はいいんだけど、普通のオーケストラがピリオド奏法を真似てやると、ほんとに「あらまあ」っていう演奏になりがちなんですね。

彼(ノリントン)なんかは自由自在ですよね。彼学者でもありますからすごく音楽詳しいので、突飛なことしてるわけではなくてこういう解釈もあるというのを見事に出されますね。

$♪$♪$♪$♪$♪$♪$♪$♪$$♪$♪$♪$

音楽学者ではないので詳しくはないんだけれど、第8番のほうが早くできていた可能性があります。両方とも同じ日に同時演奏しているんですよ。倍管といいまして、フルート、オーボエ、クラリネットが2本ずつなんですけど、これを4本ずつにして、弦も第1ヴァイオリンで18人、20人、初演のときは大編成でやっているんですね。だんだんやっぱり時代で素朴なものよりは、ちょっとコテコテな観客にうけるスタイルが流行りだしたんでしょうね。なので初演のときは倍管で演奏しています。第8番に関していうと、9曲あるシンフォニーのなかでもっともシンプルなんです。余計なことをしてなくて、逆にいうと最もベートーヴェンらしい良さが出ている。わりと「はい第1テーマ、はい第2テーマ、はい終わり、展開部」みたいにさっぱりしてるぐらいに扱ってるんですが、その分だけ本質がよく出ている。

今日聴いていただく第2楽章も、ほんとにこんなにシンプルなものはないんじゃないかっていうぐらいにシンプルに作ってますね。僕が第2楽章を選んだ理由というのは、メトロノームの考案者のメルツェルさんという人がいたんですね。その人に贈った「親愛なるメルツェルさん」という曲があって、そのテーマを使って書いているんですよ。このメルツェルさんというのは結構くせ者で、実際にメトロノームを作ったのは彼じゃないらしいんですよ。大量生産してシェアを占める、商売人と言ったほうがいいんじゃないかっていう。当時の作曲家って非常に重要なことがひとつあって、今みたいにお金を得る方法がCDとかないんですよ。コンサートに行かないと無理なわけですね、音楽聴くためには。コンサートだけの収入で食べていけるかっていうといけないので、譜面の出版がいわゆる今のCDやなんかと同じ扱いになってくるわけですね。譜面の出版が非常に重要視される。同時にもうひとつの収入源は、新しい楽器の開発をしたときにみんな持ち込んでくるわけです。その楽器を広める役割を、スポークスマンをやるわけですね。だからベートーヴェンのシンフォニーで、なぜ1番のホルンではなくて4番ホルンや3番ホルンが活躍するか。新しいホルンが持ち込まれて、ピストンホルンというかいろいろいっぱいできるんですね。各地にあるオーケストラの首席の人たちはそんなのは吹いてないわけです。新曲を書いて持ち回っていろんな土地で公演する。4番ホルンだけ連れて行くわけです。それでできるっていう、そういうのもあるわけです。この場合も、メルツェルさんがメトロノームを普及するためには、どうしてもベートーヴェンという偉大な名前、有名な名前がほしい。彼が使う、イコール広まる。たぶんそういう役割をベートーヴェンもやっていて、もちろん純粋に音楽的にもこれは重要だと認識されたこと。あともうひとつは経済的な理由で、ベートーヴェンはこのメルツェルさんを重要視したらしい。これ音楽学者に間違ってたらごめんなさいといううえでの僕の解説です。

わりと第8番とか第2番とかなかなか演奏できないんですよね。コンサートでいいますと、後半のメインに置くにしては短い、前半でやるにしては重い。というわけで比較的取り上げづらいんです、第2番、第8番、第4番とかね。ですが、プロのオーケストラのプレーヤーも第8番はやりたくて仕方がないという人大勢います。

(第8番 2月公演に向けて)今ちょうどその深い森に入っているところなんで。シンプルなんだけど、実は第4楽章とかは異常に難しいです。シンプルであるということが楽だということではないんですよ。だからこそ、ちょっとした違いをきちんと消化できないとボロボロになっちゃうんですね。だから今ちょうど格闘の真っ最中です。

♪「交響曲 第8番 ヘ長調 作品93 第2楽章 Allegretto scherzando」

/パーヴォ・ヤルヴィ、ドイツ・カンマーフィルハーモニー・ブレーメン

これは演奏するのは大変ですね。このぐらいシンプルだと、誰か飛び出したりするとえらく大変だし、あぁちょっと緊張するなあなんていう感じがします。第8番全編を通して明るいんですね。明るいんですが、この時ベートーヴェンの甥カールの親権問題だとかね、非常に精神的にはきつくなってる時期なんですよ。でも明るい、さっきの第2番と一緒で、でも明るいんですよね。ものをつくるっていうことの深さを感じますね。

$♪$♪$♪$♪$♪$♪$♪$♪$$♪$♪$♪$

これはね、演奏しないとわかんないよっていうところがあります。というのは、作曲家の人たちは第9番は破綻したシンフォニーと皆さんおっしゃいます。僕もそう思ってました。なぜかというと、第1楽章から第3楽章までの非常にクオリティの高い無駄のないきっちり書いてきた、最晩年のほんとにすごいシンフォニーだなと。ところが、第4楽章になるといきなりコーラスが入って、まったく作曲のスタイルが違うと。というわけで、バランスの悪い曲だなあとわりと作曲家の人は皆さんおっしゃいますね。僕もそう思ってました。ところが演奏すると逆なんですよ。もうね第4楽章始まってから、マリオブラザーズですね。一面クリア、二面クリア、さあトルコマーチや、さあこっからフーガやど、みたいなね。すごくやっててこんなに興奮するものないですね。

僕の解釈ですと、本人困ったんだと思います。第3楽章までこんなに書いちゃうと、これ絶対うけないというか重いよこれ、なんかしなきゃなと。なんかないか新しい方法ということで、実はこの時期第10番も書こうとしてたし、それからコーラス使った曲も書こうとしていた。そのアイデアが転用されてコーラスを入れたわけですね。それまでにシンフォニーにコーラスを入れた例がないんですよ。彼が初めてそれをやった。要するに、楽器としてもっと新しい音ないかというなかでコーラスに行き着いた。これでいくことによってこの長大なシンフォニーが観客ともちゃんとうけるんじゃないかと、そういうことを考えてコーラスを入れた。しかし本人は作曲家だから当然よくわかっている。合わない、1.2.3.から4.は合わんと、絶対合わんと。それで彼が考えた手というのがオペラチックな手です。第4楽章の冒頭で各楽章のテーマを出しつつ、いやこれは違う、違う違う、これも違う、第1楽章から第3楽章を順番に出しては違うとやって、(第4楽章のテーマ)「タラリララララ~」あっ、これだ!といって始まりますね。これって、1.2.3.と4.が全く違うから言い訳、変な言い方だけど言い訳というかつなぎ。これをやらないと納得できないだろうと観客は。

それでね、いわゆるオペラ的な手法を導入することで、1.2.3.と4.をつなげると。典型的な非常におもしろい演奏というかすごい演奏しているのがあるんですよ。これは日本人が聴く第九とはまったく違うんですね。ロジャー・ノリントンさんの演奏があるんですけど、ちょっと冒頭部分聴いてみませんか。

♭冒頭部分

「交響曲 第9番 ニ短調「合唱」作品125 第4楽章」

ロジャー・ノリントン、ザ・ロンドン・クラシカル・プレイヤーズ

変わってるでしょ。大概はねすごく重く演奏するんですよ、でもこの軽さ。20年以上眠っていた、初演されたあと第九ってまったく演奏されなかったんですよ。その時にパリでこの曲を演奏したフランス人がいるんですね。それをワーグナーとかベルリオーズは聴きに行っているわけです。その時、第4楽章のコーラスができないと第4楽章をカットして、第1楽章、第3楽章、第2楽章で占めるという演奏でやってたんですね。それを聴いたワーグナーやベルリオーズは感銘を受けて、どうしてもこれを演奏すると。それでワーグナーは商売人というかすごい人ですから、第九をつくる環境をつくったわけですね。ただ同時に彼は作曲家なんで、当時は著作権概念がないからどんどん書き変えちゃうわけですよ。要するに第九を自分の楽劇と同じスタイルに変えたわけです。楽器は加えるはいろいろして、冒頭はギリシャの王様、自分の楽劇に出てくるようなギリシャの王様が出てくるように始めちゃったわけですよ。これがずっと20世紀になっても尾を引いてて、みんなこのスタイルできているわけです。

だけどさっき説明したように、冒頭でやってる人っていうのは基本的にベートーヴェンなんですよね。本人なんです、これ違う、あれ違うって。ギリシャの王様じゃないんだよコラっ、て僕はいつも言ってるわけ。だけどどうしてもやっぱり何回か第九を演奏しましたけれども、どうしても抜けないわけですよ。いやそうじゃない、ベートーヴェンだから、もっとせかせかせかせかして、これ違うあれ違う、これだ!あっこれいいっ!、ってもっと軽くやろうと言ってるんだけどなかなかうまくいかないんだなあ。このノリントンさんのノリというのがその感じなわけですよね。僕の解釈だとこれが正しい。作曲家本人でなきゃいけない。というのがあって、ちょっとこれを聴いてもらうとどうかなあと思いました。

頭のオーケストラの部分が長いところはちょっとカットして、ちょうどバリトンといいますかバスといいますか、入るところから聴いてもらえるといいかなと思います。

♪「交響曲第9番ニ短調「合唱」作品125第4楽章」

/クラウディオ・アバド、ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団

なぜか日本では12月です。ただ、僕は前に台湾で5月に第九やったことがあるんですね。すごくいいんですよ、爽やかで。ですから12月だけではなくて、一年中それぞれのシーズンでこれを聴いてもものすごく楽しいと思います。

(ベートーヴェンとは)冒頭でも言いましたけれども、非常に高邁な理念と非常に大衆的な下世話さと、両方あわせもつという、ものをつくる人間にとっての本当の手本。非常にクリアな明快なコンセプトでつくる、そういう意味ではやはり金字塔といいますか一番の頂点の人であって。やはり音楽をつくることを目指す人間は、ベートーヴェンという存在を意識しながらやってくべきではないかと、そういうふうに思っています。

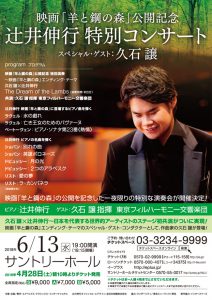

(長野市芸術館で)ちょうど2月に第7番と第8番、夏に第九を演奏することでこのツィクルスをやっと完了します。(2018年予定は)このベートーヴェン・ツィクルスのほかに、去年の6月にやったスタジオジブリの映像付きコンサート、これも結構世界各地でやったりとか、それから夏のワールド・ドリーム・オーケストラとかね、コンサートが結構多くなりました。

ありがとうございました。

(NHK FM 「真冬の夜の偉人たち – 久石譲の耳福解説〜ベートーベン交響曲〜-」 より 書き起こし)

補足です。

「第九」に関する同旨の久石譲解説は、「久石譲 第九スペシャル 2015」コンサートのプログラム・ノートでも語られています。興味のある人はぜひご覧ください。

2018年7月開催予定「久石譲、ナガノ・チェンバー・オーケストラ 第7回定期演奏会」で演奏される第九はベーレンライター版と別機会にひと言語られていました。第九の楽譜は大きくブライトコプフ版とベーレンライター版とあって、これまでの久石譲演奏会では前者だったということですね。

ブライトコプフ版(1864年刊行)、ベーレンライター版(1996年刊行)ということで、過去の多くの演奏は前者の楽譜版。ブライトコプフ版は校正の段階でオリジナルと違うかたちに仕上げてしまった箇所があると。そこへベートーヴェンの自筆スコアやオリジナル資料を洗い出し、真にベートーヴェンが意図した楽譜をよみがえらせようとしたのがベーレンライター版。これまでの「第九」の印象を大きく覆すほどのインパクトがあったそうです。もちろんベーレンライター版が決定版というわけではなく、今でも研究はつづいているようですが、刊行以降の演奏会やCD作品などはベーレンライター版が増えてきているそうです。深すぎる世界。

いろいろと調べていると、このラジオ番組「真冬の夜の偉人たち」で紹介された第9番の演奏もベーレンライター版ではないかなあと思います。アバド指揮もノリントン指揮も、確実ではないですが。

CD作品ってなかなか「◯◯版使用」とか、どの楽譜版を使っているそんな情報まではわからないことが多いです。ブライトコプフ版とベーレンライター版の違いを聴き比べてみたいと思っても、簡単な手引きはありません。1950~1980年代録音の名盤と、番組で紹介された指揮者による名盤やわりと新しく録音されたCD盤とで気になったものとを聴き比べてみる。はたまた久石譲の7月演奏会およびそのCD作品化で聴き比べてみる。もちろんそこには版の違いからくるものではない、指揮者・オーケストラのアプローチの違いによる印象の差は大きいです。ブライトコプフ版とベーレンライター版の差異も、パート楽器から指示表記や楽譜記号など多岐に及ぶようです。楽譜版の違いを聴くだけで読み解こうとするのは非常に難しい。「ギリシャの王様」か「ベートーヴェン本人」か、この印象の違いくらいはわかるように聴き分けてみたいですね。深すぎる世界。でも楽しみです。

こんなことに興味をもって想いめぐらせてみると、クラシック音楽も「過去のすでに出来上がったもの」というものではないんだなと思います。時代を遡って忠実に再現しようとすることも、新しい解釈で表現しようとすることも、結果いまこの時代と過去をつないでいる証のような気がしてきます。だからこそ今も演奏する価値があり、今も観客に愛されつづけている。感動の再現と感動の発掘ですね。