Posted on 2018/03/08

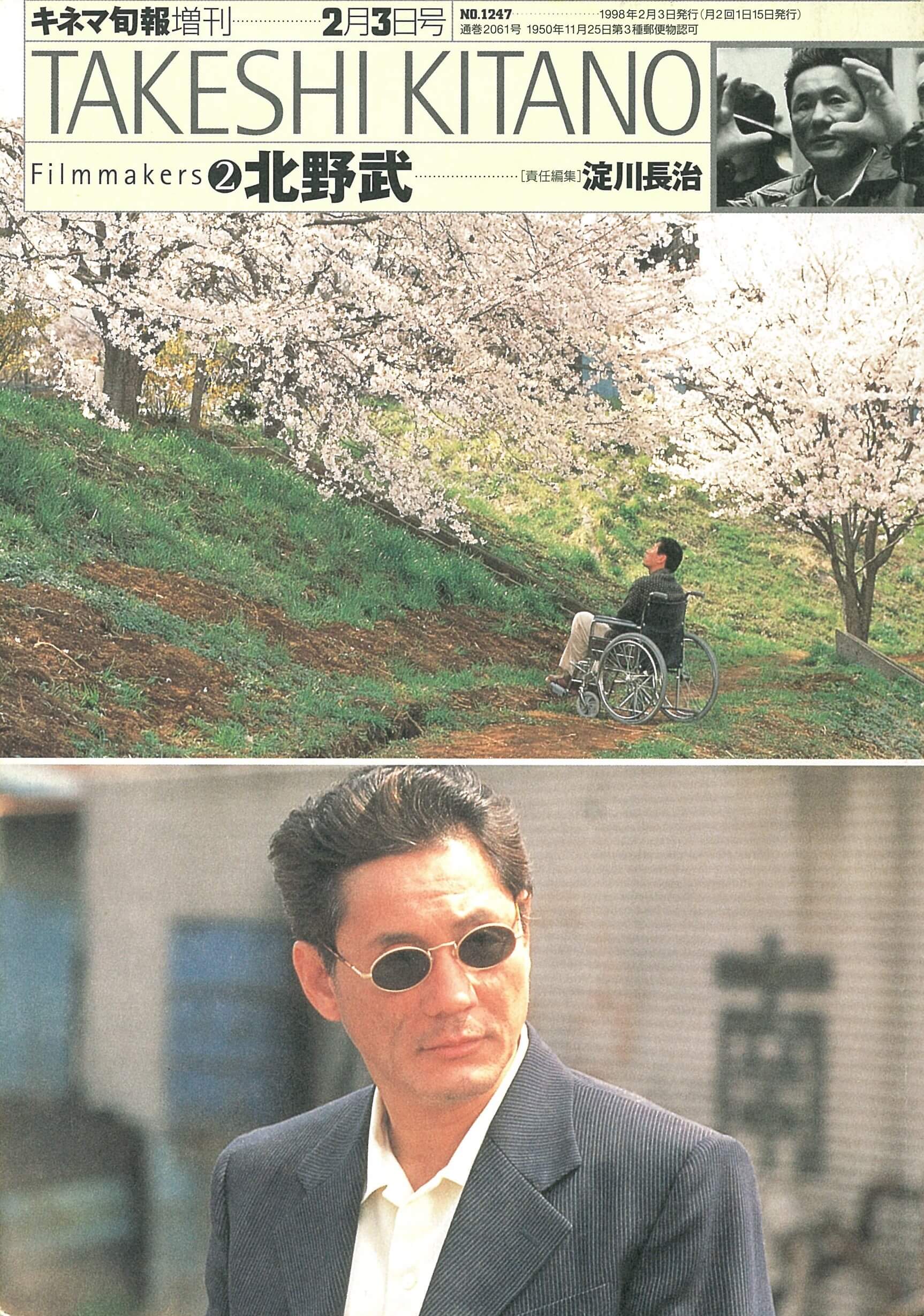

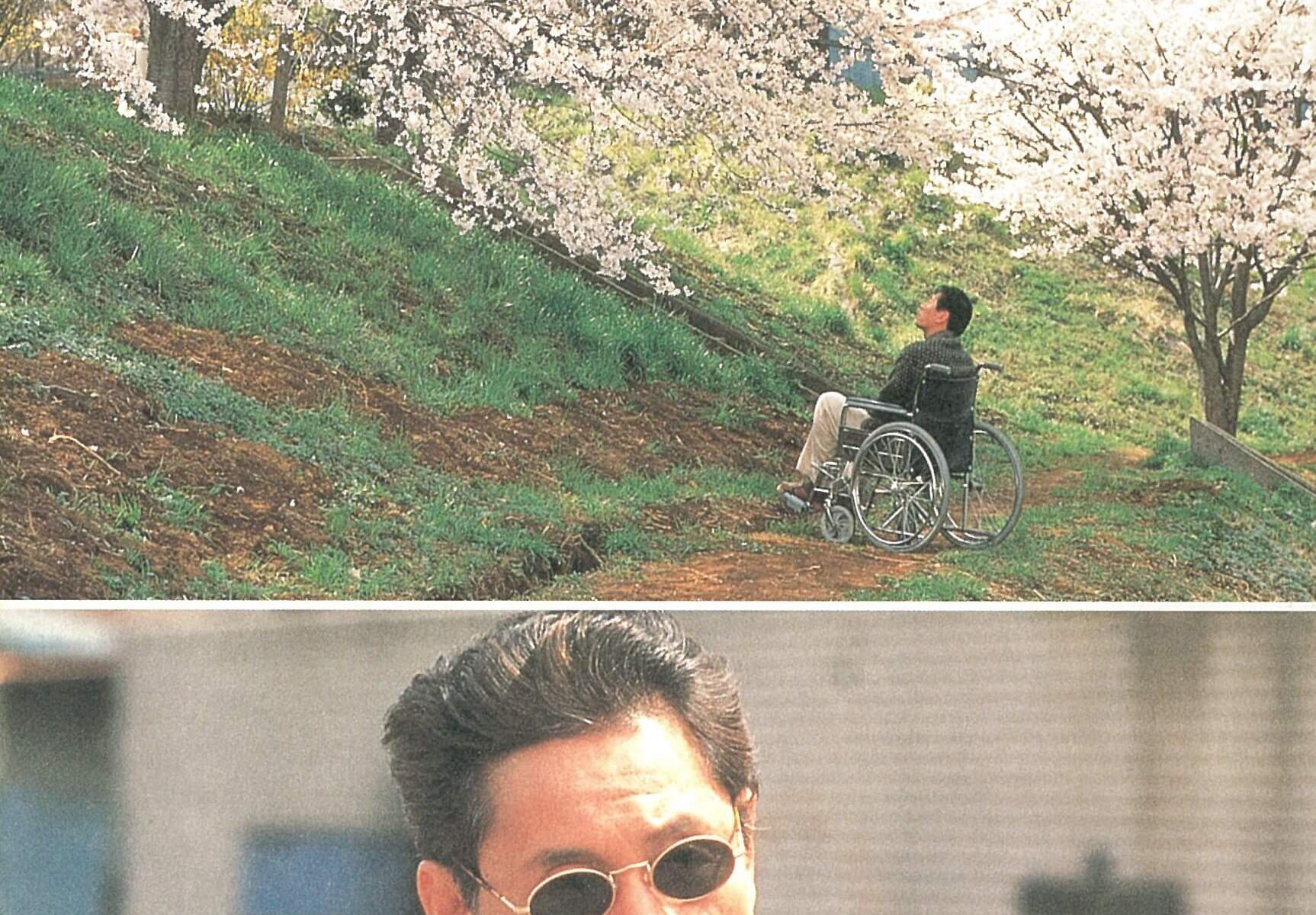

「キネマ旬報増刊 1998年2月3日号 No.1247」に掲載された久石譲インタビュー内容です。「フィルムメーカーズ 2 北野武 Filmmakers 2 TAKESHI KITANO」と題されたこの本は、北野映画総特集になっています。

北野武監督と久石譲の初タッグとなった『あの夏、いちばん静かな海。』から『ソナチネ』『キッズ・リターン』『HANA-BI』までの作品について、それぞれの作品とその音楽について振り返るように語られている貴重なインタビューです。

久石譲インタビュー

「『今回、どうします?』って聞くと、『今までうまくいってるからいいんじゃない?』としか答えてくれないんです(笑)」

-『HANA-BI』がベネチア国際映画祭グランプリを受賞、『もののけ姫』(宮崎駿監督)が空前の大ヒット。97年はこの2作の音楽を担当された久石さんの当たり年だったですね。

久石:

「うれしい1年でしたね。大変だったけど(笑)。『もののけ姫』が夜中の1時半に終わって、翌日の朝から『HANA-BI』というとんでもないスケジュールだったんですよ。ただ、『もののけ姫』は3年がかりの作品で、『HANA-BI』も去年に話しをいただいていたんです。だから事前に、いろいろ考える時間もあったので、あまり苦にはなりませんでしたね。逆に、全く世界観が違う作品だったからガラッと切り替えがきいたんですね。」

-『HANA-BI』ではどんな点に苦心されたんでしょうか?

久石:

「今までの3作はどちらかというと、シンセサイザーやサンプリング楽器を多用していましたが、今回、監督からは、ストリングスや何かを使った「アコースティックな世界で、きれいな音楽があるといいね」と事前にオファーされたんです。ただ、それだと情緒的に流れすぎる可能性があるので、そうならないために、どういうスタンスをとるかということを一番考えました。今回は北野作品ではいちばんメロディを前面に出したんですよ。今までの作品はミニマル的な、音型の繰り返しみたいなのが多かったんだけれども。ただ、画面に音楽が寄り添わないで、外して、どこでどう「すき間」をつくるか、どうやって抜くかということに気をつかいました。『もののけ姫』もそうですが、97年の僕のテーマだったんですよ。」

-北野作品の第1作は『あの夏、いちばん静かな海。』からですね。

久石:

「あのときは、ニューヨークでレコーディングをしていたときにプロデューサーから電話がかかってきて。「ビートたけしさんの映画をお願いしたいんですが」って言われて、「あ、なにかの間違いです」って思わず言っちゃったという(笑)。基本的には好きな監督だったんですよ。ただ、『その男、凶暴につき』とか『3-4×10月』をみると、僕のところに話が来ると思わなかったんですね。でも帰国してから、『あの夏、いちばん静かな海。』のラッシュをみたら、「これなら分かる」と。もっときちんとみていたら見落とさずに済んだんだけど、北野さんの作品というのはすごくピュアなんですよ。表面的には暴力があったりとかいろいろあるんだけれども、その奥の精神とか出てくる人間たちって、中途半端な屈折をしていないんですね。だからその一点で考えると、自分の音楽がなぜ必要とされるかというのがよく分かったんです。

ただ、やっぱり最初はね、台詞が極端に少ないし、劇的な要素もないし、どうしようかなと思ったんです。そしたら、北野さんが、「通常、音楽が入る場面から全部、音楽を抜きましょうか」というので、「そうですね。面白いですね」って僕も答えちゃって(笑)。それで通常音楽が入るところを極力音楽を抜いたんですよ。それがすごくうまくいったと思うんですよね。あとね、「朗々とした大きな感じじゃなくて、シンプルな、寄せてはかえすようなメロディ」と言われていて、僕としては「それはミニマルの精神と同じだから」と理解しましたね。」

-ミニマルな旋律の方が印象に残るというのは、北野作品の作風の影響なんですね。

久石:

「北野さんの場合はそうでしょうね。本人の映画も要素を多くしない世界ですから、そこで音楽が過剰にものを言い出すと、すごく浮いちゃうんでね。今まで、ミニマル的な、できるだけ短いフレーズをくり返したりとかっていう方法論をとってきたのは北野監督の作風には合うんでしょうね。」

-次に『ソナチネ』なんですが、実は個人的に大好きな作品なんです。

久石:

「僕も大好きです。フェイバリットなんですよ、実は。」

-サウンドトラックを改めて聴きますと、非常にノッてつくられている印象を受けます。

久石:

「それは鋭いですね。あの頃ちょうど僕はロンドンに住みだしたばかりで、こっち(日本)に帰ってきて録った最初の仕事なんですね。しかも、あれは石垣島のロケにも付き合ったし。石垣島の持っているなにか異様な雰囲気にひかれて……その空気感を出したいとすごく思って。そういう気持ちとロンドンでの新生活によるテンションの高さが一緒に吐き出された感じで、つくっている最中も、不思議な熱気がありましたね。

映画とか音楽ですごく大事なのは空気感だと思うんです。あの時の石垣島の空気感というのがばっちり自分の中で理解できていたんで、それをどう出すかという、それに見合う音楽をすごく考えました。単に沖縄とか石垣の雰囲気を出すために、沖縄音楽を普通に取り込むのではなく、その音楽をこっち側までひっぱりこんでつくれたから、すごくうまくいきましたね。あと、石垣島に行ったとき、貝をずいぶん拾ってきたんで、貝をぶつける音をパーカッション代わりに使いましたね。別に石垣島の貝じゃなくてもよかったんだけど、気持ちの問題で(笑)。ただ、問題なのが、あの『ソナチネ』が自分の中でうまくいきすぎたために、それ以降北野映画をやるたびに、みんな頭の中で『ソナチネ』になっちゃうんです(笑)。今回の『HANA-BI』をやる時も「ああいうのが合うのかな?」って相当悩んだんです(笑)。」

-その次が96年の『キッズ・リターン』になるわけですが、北野監督の交通事故後の復帰作ということもあってか、もっともポジティヴな印象を受けますね。

久石:

「音楽的にいうと、僕は10代・20代の子が主人公だから、音楽は元気なものでやる必要性を感じていたんで、相当リズミックにしましたね。底辺のベースにあるのはユーロビート、もっというとディスコビートみたいなもの、その上に来るのが印象に非常に残るのに、歌おうと思うと歌えないくらい、拒否しているメロディなんですよ。北野さんもあのメロディをすごく気に入ってくれて、「いや~、メロディ残るなあ。いいよこれは」っておっしゃって、すごくうれしかったですね。特にラストシーンがね、「まだ始まっちゃいねえよ」って言った瞬間に、ピストルの音をサンプリングしたんですけど、ドヒューンといって、エンドロールになりますよね。もう「この効果狙ったね」って言われるくらいハマっちゃったんでね。あそこは北野さんも喜んじゃって「あのエンドロールのために映画があったなあ」なんてね。

あれはね、不思議な話、北野さんの事故後の復帰の映画であると同時に、僕にとっても復帰作だったんですよ、こんなこと話すのは初めてなんだけど。映画音楽から離れて、自分のソロアルバムをつくったり、他人のプロデュースをしたりしていて、1年半か2年のブランクがあった。そこへちょうど偶然にも、日本を代表する二人の監督に同時に頼まれたんで、「これはもう復帰しなきゃな」と。先にできたのが『キッズ・リターン』で、その次に『もののけ姫』の準備にかかった。そういう意味で『キッズ・リターン』は相当大事にしてつくった作品です。」

-北野監督はいつも音楽については、どういう指示を出されるのでしょう?

久石:

「全然ないんです。本当に、「今回、どうします?」って聞くと、「今までうまくいってるからいいんじゃない?」って答えしか返ってこないですから(笑)。逆に言うと、すごく怖い監督ですよね。こちらがよりどころにしておくことが欲しいなと思っても、ぽーんと「はい、映像は撮ったから、後は久石さんヨロシク!」みたいな感じであずけられるから、それはすごいプレッシャーですよね。

僕は各シーンの音楽よりも、「この映画にはこの音楽だ」という確信の部分がどう決まるかだけが大事なんですね。『ソナチネ』『キッズ・リターン』だったらどの音楽かということが確信としてあること。それは音楽もきちんと主張するということですよね。そういうつくり方をして、作品にきちんとなっているから、僕の音楽は通常の劇映画のサウンドトラックよりも、多くの方に聴いていただけるんだと思います。ほかの映画でも同じなんですが、きれいなメロディを書こうという気はないんですよ。メロディがシンプルに単音で弾いても、その映画の世界観が出るくらいのものというのが自分の理想なんでね。監督が意図した世界にぴったりしたものをどう探しあてるか、どういう世界観をもってつくるかということですね。注文に応じるだけではダメで、(音楽だけで)きちんと独立してその世界が成り立たなきゃいけないんです。」

追記-

久石譲氏のソロ作品の集大成ともいうべきシリーズ『WORKS I』では、『あの夏、いちばん静かな海。』と『ソナチネ』のテーマ曲が、ロンドン・フィルの力強い演奏による装いも新たなヴァージョンで聴ける。ベネチアで北野監督も「いや~壮大になったねえ」と喜んで聴いていたそうだ。98年3月に開催される長野パラリンピックで総合プロデューサーを務め、北野監督の次回作にも参加が決定している。「スティーヴ・ライヒの『ザ・ケイブ』じゃないけれども、ヴィジュアルを取り入れたシアターピースのような作品にチャレンジしたい」と、語られた久石さん。映画音楽にとどまらない、さらなる躍進が期待できそうだ。

[1997年12月3日東京・代々木にて]

(「キネマ旬報増刊 1998年2月3日号 No.1247」より)