Posted on 2018/01/06

雑誌「新潮45 2012年6月号」に掲載された久石譲×養老孟司 対談内容です。「耳で考える」(2009年刊行)でも豊かな対談は読み応え満点でした。今回も貴重なやりとりがたくさんでてきます。12ページにも及ぶロング対話から抜粋してご紹介します。

特別対談

目と耳と脳のあいだ

久石譲(作曲家・指揮者・ピアニスト)× 養老孟司(解剖学者)

なぜ、直感の方が正しいのか、現代人はきちんと考えない。音楽家と解剖学者のスリリングで豊穣な対話。

二重に測れないものの危険さ

久石:

すごくいい天気ですね。

養老:

箱根にしばらくいると、曇りや雨の日もいいんです。あれ、この音はなんだ?

久石:

ずいぶん中途半端なサイレンの音ですね。

養老:

初めて聞きます。下の方で地震があったのかな…、ああ、山火事警報か。

久石:

いつも大地震を疑ってしまうので。大丈夫そうですね。お久しぶりです。

養老:

わざわざ遠くまで。

久石:

今日箱根湯本まで来る電車、平日なのに、ものすごく込んでいたんです。韓国と中国の旅行客が多かったですね。

養老:

それはよかった。去年は、箱根は、本当にがらがらだったんです。

久石:

わが家は世田谷なのですが、けっこう、中国人が土地を買いに来ているようです。窓から見ていると、集団で来てガヤガヤとやっています。3.11以降、全然来なくなって、最近復活したみたいで(笑)。

~中略~

養老:

だから、放射能はあやふやで危ないものなんです。測定方法がガイガーカウンターしかなくて、直感では絶対に分かりません。科学では、二重に測れないものは常に警戒しないといけないんです。全然別のやり方でもう一回測ることができないと、計器に異常があった場合はどうしようもない。いくつか違う原理の計器を使って測れれば確実なのですが、放射能ではなかなか難しい。人間の感覚で捉える方法がないので、誰かが嘘をついたらそれっきりでしょう。

久石:

第二の方法で検証できないものは、もともと危険なんですね。

~中略~

久石:

村上春樹さんの『1Q84』に、「説明しなくてはそれがわからんというのは、どれだけ説明してもわからんということだ」という一節があったのを思い出しました。

養老:

似た話かもしれません。科学をやっている人は、あまり人間の側の能力をチェックすることをしません。多くの科学者は自分が利口な者で、論理は確かなものだと思っています。だから、精密に測れば違いが出るだろうと考えがちですけど、ぱっと見てわからなきゃ、一生懸命見ても同じなんです(笑)。

久石:

音楽も同じですね。どんなに論理的によくできていても、聞いて、つまんないじゃん、と言われれば終わりです。

養老:

すべて抽象的になっていれば話は別ですけれども、物のかたちにも音楽もいったん頭の中に入りますから、感覚が関わってきます。

久石:

受け手側、感じる側の持っているアンテナをもっと信じていいんですね。

~中略~

視覚と聴覚

久石:

養老先生とは、何度か対談させていただいているのですが(『耳で考える』角川oneテーマ21)、テーマは視覚と聴覚の違いでした。視覚は空間、聴覚は時間の経過であるから、両方に入ってくる情報があまりに違いすぎて、その誤差を人間の中で一致させる「時空」という概念が必要になり、そこから「言葉」が発生するという話をされました。あの時、養老先生は、「ムソルグスキーの『展覧会の絵』というのはどうにも気に入らない(笑)。(音楽と絵画という)こんなに繋がりにくいものをなんで一緒にするんだ、どういう皮肉か」と仰っていました。

ところが、困ったことに、僕は知り合いからどうしてもと頼まれて、フェルメールの展覧会(「フェルメール 光の王国展」)に流す曲を書かざるを得なくなりました。

でも、フェルメールは、狭い自分のアトリエに籠もってほとんど同じ構図で左側から光が入ってくる光景を描いているだけだから密度が濃くて、音楽など入り込む余地が全くありません。オランダまで行って実物を見たけれど、全然やる気が起きない。断ろうとしたのですが、時間があったから、エッシャーを見に行ったんです。

エッシャーは版画ですし、時間も空間もパターン認識の形で抽象化されています。僕がやっているミニマル・ミュージックという音楽では、まず、エッシャーならば曲にできると思いました。そして、エッシャーとの比較対照からフェルメールに行けば曲ができるのではないかと考えて、無理矢理「フェルメール&エッシャー」とくっつけたんです。

結果的に、なんとか完成したのですが、なぜできたのか、すごく考えたんです。やはり目で見た情報をそのまま音楽にすることはできないんです。ところが、一度、絵画を言葉に置き換えると、自分自身も言葉で考えているわけですが、音楽にすることが可能だったんです。言葉というクッションを介入させた瞬間に、可能になったんですね。

養老:

その通りでしょう。言葉ではなくて数でもいいんです。数が一番典型的に抽象化されたものですから、一回、抽象化すればいいのです。すると、目から脳の特定の部位に入り、他の部位と繋がっていきます。目と耳はいきなり繋がっていませんから、一遍、脳味噌に入らないといけません。

動物は、目から入るものと耳から入るものを別のものと思っているはずです。脳の中で繋がないまま、目は目、耳は耳で反応しているかもしれません。人間が耳と目を一番よく繋いだんです。

~中略~

久石:

先日、気仙沼に行ってピアノを弾いてきましたが、なかなか復興は進んでいないようです。

養老:

場所が場所で、東北は過疎で人口がどんどん減っていたわけですから、さらに減らすか、あえて増やすか、どちらを復興と呼ぶのかよく分からないんでしょう。神戸ならば大都市ですから、復興という言葉も単純になりますが。

久石:

東北は自然に返せということか。

養老:

怒られるかもしれませんが、復興と言って皆さん矛盾を感じないのかしら。そもそも青写真などない土地ですし。隈研吾という建築家が言っていましたけれど、いっそ地下都市にしてしまえばいいのかもしれません。津波でも大丈夫。いざという時は密閉できるようにすれば安全でしょう。冗談みたいですけれど、可能性はいろいろ考えなければ。昔、「核の冬」が真面目に議論されていた頃、みんな地下都市を考えていたんですから。

久石:

9.11の後のニューヨークは、もともと他人に関心を持たない街だったのに、すごく優しくなりました。今、福島や宮城に行くとみんな優しくて、前よりも共同体意識がすごく強くなっています。屋台村に行って焼鳥屋に入っても、ほかの店のおいしいものを分け合って、持ってきてくれたりするんです。

養老:

やはり、自分が生き延びたのはありがたいという意識があるんじゃないですか。戦争の時もそうですよ。戦後、人があれだけ元気だったのは、死んだ人には悪いけれど、俺は元気だよ、という気持ちがあったからです。どこかで、生き残って申し訳ない、という後ろめたさもあり、だから何かやらなくちゃ、という気も起きます。大事なことです。

反応しかしない人

久石:

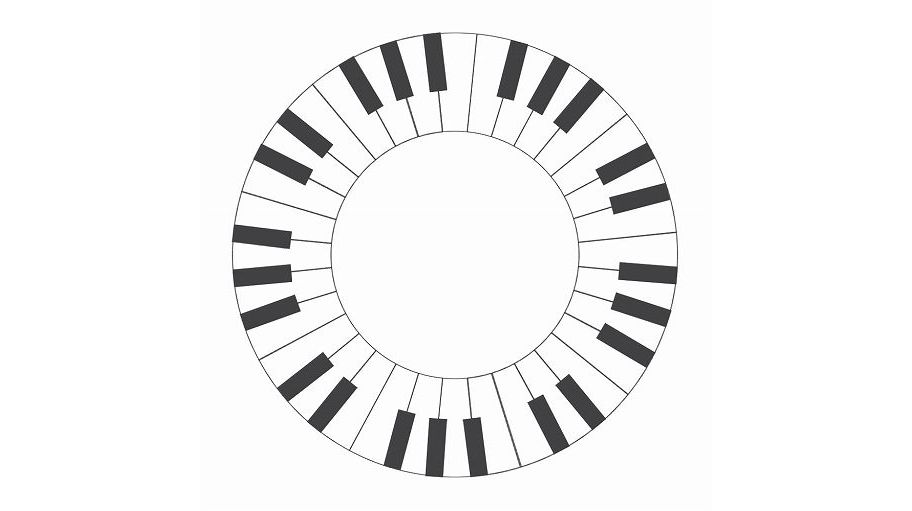

音楽家はどうしても、音楽を作ればいい、という話に集約されます。でも、材料はドレミファソラシドに半音足しても十二しかなくて、後は高い低いがあるだけです。アラブ系など半音の半音の四分音がある音楽はありますが、基本を西洋音楽でやると、十二個しかない音を組みかえているだけです。身も蓋もない言い方だけれど、僕の世界が十二個しかないと考えると、本当に寂しいです(笑)。

養老:

まさにミニマル・ミュージック。

久石:

音楽に感動したとか、人生を表現した、とか言っていると、何かが胸に詰まるんです。そんな時、養老先生にお目にかかると、しゃきっとします。

養老:

世の中に顔を見たい人と見たくない人があるんです(笑)。十秒でもいいから会うといいことありそうな気がする人と、あいつに会ったら百年目、今日は家に帰って寝る、という人もいます。

久石:

養老先生に、ラジオの対談で最初にお目にかかった時、まず、いい音楽と悪い音楽はどう違いますか、と聞いたんです。すると、速攻で、「長く聞かれる音楽、生き残った音楽、それがいい音楽です。例えばモーツァルト」とお答えになった。こんなに明確に言う人は少ないです。

養老:

単なるミニマル・アンサーです(笑)。返事は、ぐずぐず言っても仕方がない。いきなり聞かれて細かい話などできないでしょう。

久石:

どちらもミニマル好きですね。

養老:

お互い基礎から考える点が共通しています。解剖学、あるいは分類学は学問の基本です。若い頃から、どちらも学というものではないと馬鹿にされてきましたし、子供の科学ではないか、と言われてきました。確かにあまり高級なものとは言えませんが、みんなやらなすぎます。原発事故など、ほとんどささいな原因で起こった子供の事故でしょう。発電機に電気が行かないし、周囲には山ほど水があるのに、ヘリコプターで水をかけて冷やしている。ほとんど悪い冗談です。

久石:

震災以来、価値観が完全におかしくなっていますね。だから、この一年、こんな状況で音楽は何をやれるのか、すごく悩みました。十二個の音をいじってどうなる、と即物的に考えれば、物を作ることなど意味がないでしょう。

養老:

昔からずっと気になっているんですが、反応しかしない人が増えてきましたね。メディアが発達したことも大きいかもしれませんが、モンスタークレーマーと呼ばれる人たちなどは典型で、自分の世界が、何か起こったせいでこうなった、という理屈だけになっています。自分から何々しようという発想がない。

久石:

行き詰まりですね。今時の歌が全然良くない理由は、たとえばラブソングを作る場合、人を好きだ、ということしか歌っていないんです。ラブソングを作るならば、二人の状況や季節感など、さまざまな風景に自分の気持ちを託した言葉が盛り込まれるから成り立つのに、今は直感的に、相手の気持ちも関係なく「君が好きだ」で止まってしまいます。ラブソングは相手と関係性を含む、基本的に二人称の歌なのに、全部、自分の思いだけに単純化されてしまっています。反応だけ、というお話と同じですね。

養老:

当たり前の話ですが、解剖は自分でやらなくては絶対に進まないものです。学生の時、臨床をやるか解剖をやるか、ずいぶん考えたんですが、臨床をやれば楽だな、と思ったんです。臨床は患者さんという問題が向こうから来てくれるから、それを解決していけばいい。ただ、その生き方は、安易だし自分のためにならない。基礎医学は自分で問題を考えて、答えも自分で出さなければならない、と若いから馬鹿なことを考えたんです。自分から行動することのない死体をずっと相手にしていると、だんだん禅の修行をやっているような気持ちになってきます。

久石:

死体に向き合っている時間は、結局、自分に向き合うしかありません。

養老:

そうなんです。若い頃は過敏なのでどうしても反応しているんです。それは精神的にも良くない。逆に、死体を見ていると落ち着きます。変な話、解剖は全部、いわゆる自己責任なんです。

久石:

人生観がまったく変わりますね。一番、生き方として変わったのは、どういうところですか?

養老:

解剖しかやっていないので、よく分からないのですが、とにかく、どんどん鈍くなりました。昔は、心理学など他人の内面を考えるのが好きだったんですが、どんどん考えなくなりました。

久石:

とてもいいことですね。今、人間の存在は人との関係性でしか考えられなくなっているでしょう。

養老:

フェイスブックみたいなものにあまり手を出さないのは、やりとりだから、どうしても反応が入ってくるからです。それより、全く無反応がいい(笑)。僕はもともと精神科に行こうと考えていたんですが、今思えば、ほとんど患者として行こうとしていたんですね。医者と思っている患者と、患者と思っていない患者が一緒になっている場所が精神病院。どこか神経質すぎるから、死体みたいなものでブレーキをかけないといけない、と自分で感じたんです。

歌は語れ、朗読は歌え

久石:

僕は、音楽をやっていてよかったかもしれません。否が応でも、さっき言った十二しかない音に向き合い、来る日も来る日も、とにかく昼から夜まで作っています。よく書けますね、と言われますが、日常にしているから書けるだけです。本当に名曲を一曲書こうと思ったら、一年やっても十年やっても一曲もできません。生活の中で作っているから、たまたま上手く行く時もあると考えないと、曲など絶対に書けません。クラシックや現代音楽の作曲家は、命題の立て方を間違うんです。「次はシンフォニー書くぞ」と言った人間は、だいたい書けなくなります。自分のすべてを投入した巨大な、ジス・イズ・俺みたいな曲を作らなければいけないというプレッシャーがかかる。僕も一楽章で止まったままです(笑)。

僕はもともと、現代音楽をやっていたんです。考え方でいえば、幹を作る音楽で、葉も花もない。音楽の可能性を追求するようなジャンルで、聞いても理解できません。論理と意識だけが行き過ぎるから、現代音楽の作曲家同士でコンサートすると、毎晩、討論会になってしまうんです。連合赤軍のつるし上げのような話になって、とても音楽やってるとは思えなかったんです。その時、イギリスのロキシーミュージックというロックグループのブライアン・イーノなどが、現代音楽の要素を取り入れて、同じ音を繰り返したりしながら、自由な音楽をやっていたので、僕も町中の音楽家でいいや、と思って前衛をやめたんです。

通常、ロックミュージシャンは体制に対する反対や何かをぶち壊すことが目的です。でも、体制がはっきりしている時にアンチはありますが、今はロックなど存在しません。ぶち壊すべき体制がないからです。ロックは、基本的に自立した音楽ではないんです。

養老:

戦後日本は、アンチが学生運動の主流でした。反体制、反何とか、僕はつくづく嫌だった(笑)。アンチも反応ですが、反ばかりやってもどうにもならない。アンチの奴は、体制が消えれば自分がすぐ体制側になってしまうんです。

久石:

歌のことですが、作詞と作曲は陣取りゲームみたいなものです。実は、今、校歌の作曲をやっていて、谷川俊太郎さんの詩がずいぶん前から来ているんですが、論理的な構造がきちんとできていてすごいんです。まず、文字数で五、七、七、五、八、五とか完全なリズムができているし、内容も意味も過去、現在、未来が一番から三番の歌詞でばしっと決まっています。本来、作曲家と作詞家が五分五分で行けるのが理想だけれど、詩だけで十分で、僕の音楽が出る幕がないんです。悔しいからがんばるつもりですが、谷川さんみたいな人と仕事をするのは良い意味で大変です。

養老:

曲つけないで、全員で朗読すればいい。これぞミニマル・ミュージック。

久石:

それ、いいな。確かに、どこにもない(笑)。ともあれ、歌というのは難しくて、極力、オペラや歌曲には手をつけないようにしているんです。単純に言うと、いい曲で、いい演奏者で、いい録音をすれば、いいCDはできます。けれど、歌の場合は、歌は変なメロディで声もしゃがれている、アレンジも最低なのに感動する場合があります。だから、こちらはまったく計算が成立しなくて、感覚だけで勝負しなければなりません。今は、感覚に命を賭けることはできないけれど、もう少ししたらやるかな。

養老:

若い頃、飲み屋でよく人の歌を聞いていたけれど、音程は外れているし、本当に下手だと思うのに、聞いている人が泣いている。歌は上手い下手いじゃないでしょう。あれは一種の語りなのかな。

久石:

歌は語れ、朗読は歌え、とよく言います。

養老:

歌には現場がありますから、どこで歌うかで全然違ってきます

久石:

そうですね。それと、喜怒哀楽をどう伝えるかはテンポが重要になってきます。怒っている場合はテンポが上がりますし、悲哀の場合はテンポがうんと落ちます。歓喜の歌を作りたい時はテンポを上げて、音程も大ざっぱに言うと飛躍させます。ところが、悲哀、レクイエムや祈りの歌を書く時は、あまり音程も跳躍せず、テンポも遅くして作ります。これは、人間が声で喜怒哀楽を表現する方法と、ほとんど同じです。ロボットに喜怒哀楽の調子を入力して朗読させれば、案外、きちんと感情を表現できます。

養老:

若い頃はよく考えていたのですが、歌は言葉と音楽の間に入って、どっちつかずの中間領域でしょう。詩も歌になれば言葉ではありません。視覚で言えば漫画です。文字でもないし絵でもない、一番面白い領域なんです。

久石:

去年の九月、マーラーのシンフォニーの五番を振らせてもらったんです。七十分ぐらいかかるんですが、もう徹夜で何ヶ月も分析したんです。マーラーは分からない人で、あるメロディと同時にカウンターメロディや他のメロディが、四つ巴ぐらいぐちゃぐちゃに来るんです。形式感もあまりなくたらたらしていて、自分が過去に聞いた軍楽隊の音楽なんかがちょこちょこ出てきたり、大学時代から本当に嫌でした。でも、あの時向き合っていて本質的に分かったのですが、マーラーは歌曲、歌の人なんです。いろんな楽器は歌手のように使われていて、ただ横に繋がっていて浮かんでくるものが書かれています。だから、全体の構造は全然分かりづらい。ただ、なぜあんなに重いのか、正体が摑めませんでした。

兄弟が十何人もいたけどほとんどが若いうちに亡くなったとか、奥さんとうまくいってないとか、悲劇は一杯抱えていますが、それだけであの重さは生まれません。ところが、最近、養老先生と内田樹さんの『逆立ち日本論』で書かれているフランクルの『夜と霧』の件を呼んでいた時、電流が走るように分かりました。マーラーのあの世界観は、ユダヤ人だからとしか言いようがない気がします。「神に選ばれた民」だという「選民意識」があの重さを生むんだな、としか。

養老:

ユダヤ人は、個人や歴史の大きな悲劇を背負っている状態を、あまり気にしない人たちですね。

久石:

いや、演奏前に読んでおけばよかったと、ものすごく悔しかったです(笑)。

養老:

まさに音楽を体感されているわけですね。普通の人は、頭で理解するものだと思っていますが、本当の理解は身体でするものです。指揮の身体の動かし方など、その典型でしょう。

久石:

音楽も身体性ですね。だから、ピアノが一番嫌です。指揮者は自分で音を出すわけではないですし、ある指向性をしっかり打ち出せば、優秀な演奏者たちがきちんと音を出してくれます。でも、ピアノは同じフレーズを何百回練習しても、本番では弾けないケースがあるんです。ピアノは頭を経由せずに手が動くところまで行かないと難しいんです。いかに避けようかっていう日々だけれど、弾かなければならないとなったら、人と話している時でも指を動かしています。

養老:

たぶん、寝ていてもピアノを弾いています。運動選手のスランプは、練習しすぎるところから来るんです。無意識のうちに身体を動かしているから、本当の意味で休んでなくて、疲れちゃうんですよ。

対立構造が人間を動かす

久石:

考えることは止められますか?

養老:

いや、数学者の脳など、どうなっているのかよく分かりません。頭脳がほとんど自動運転みたいに動いています。

久石:

寝ている間も、ですか?

養老:

動いています。寝ている間に問題が解けたという有名な例がいくつかあります。たいてい間違いなんだけど(笑)。

久石:

なぜか数学者や医学関係の方に音楽が好きな方がすごく多いでしょう。

養老:

情動との関係ですから、一番難しいところですよ。僕がいつも言う脳の話は、大脳皮質の問題ですから、繋がりは平面上に広がっています。でも、感情はその下の部分の領域が司り、繋がりが立体的です。音楽が感情の部分に直に行くことは間違いありません。

久石:

感情の問題は大きいです。昨夜、六月にドヴォルザークを振る予定が突然ブラームスの四番に変更になり、僕は大好きだから俄然やる気まんまんです。ブラームスは論理的なものと感覚的なもの、あるいは感情的なものが全く相容れないぐらいに並立している男なんです。頭の中ではベートーヴェン的な論理構造に憧れているのに、感性は完全にロマン主義の体質です。一人の中で激しいダイナミズムが起こり、矛盾したものがそのまま音楽に表れているからすごいんです。やはり、対立構造が人間を動かす原動力になっているんじゃないですか。

養老:

ニーチェの最初の著作『悲劇の誕生』は、ギリシャ悲劇は目と耳の二項対立から生まれる、ということだけ説明した本ですが、久石さんの話と同じですね。今、話を聞きながら、僕は自分の中で、何が対立しているんだろうと考えていましたが、これだけ長く生きてもはっきりしません。だから、あまりプロダクティブじゃないんでしょう。いつも適当に折り合っていますからね。

久石:

ユダヤ人の音楽家は大勢いますが、考えてみると、みなさんプロダクティブです。シェーンベルク、バーンスタイン、アシュケナージ…。『逆立ち日本論』によると、ユダヤ人は「『遅れていることを受け容れるのと引き替えに、イノベーションの可能性を手に入れる』ということを知った集団」だそうですが、あらかじめ対立構造が生まれるテーマが与えられた人たちみたいに見えます。

養老:

ユダヤ人の文化を調べること自体がプロダクティブな行為になります。山本七平さんや内田樹さんなど、ユダヤを専門にしている人からは、今まで日本にないような思考が出てきます。

久石:

ユダヤ人抜きの西洋音楽が成り立つかどうか、知りたくなります。

~中略~

日本人は互助会方式で

~中略~

久石:

日本人が海外でコンサートやイベントをやろうとする時、保険会社が最大の問題なんです。何が起こるか分からないから、どうしても保険が必要なのですが、日本の保険会社を通すのには異常に手続が多くて、時間がかかりすぎるんです。比較的緩いのがドイツ系らしいです。日本人が感じているより、世界の中で保険はものすごく重要なんです。

養老:

今日、テレビでやっていましたが、原発に保険をかけるとしたら七百兆円かかるそうです(笑)。無理ですよ。民間が引き受けられるはずもない。

日本は今、フリーメイソン、マフィア、華僑会型を採るか、アングロサクソンの保険型を採るかという、境目のところに来ていますね。保険会社だとオープンで行くわけですが、日本人に合っているのは、むしろユダヤ型のオープンではない共同体型の保障じゃないでしょうか。大震災が起こる前から言っていたんですが、日本にも互助会方式の、保険に代わる組織が必要ですね。

久石:

互助会方式、いいな。今、西欧型の保険がこの国では成り立たなくなっていますからね。僕は長野で育ちましたが、昔は、小さな町や村の中で、お互いの助け合いが色々ありました。今は、ほぼなくなっているでしょう。

養老:

それが子供の教育に一番出ちゃったんです。昔は、共同で子育てっていう感覚で、理屈じゃなく、よその子を平気で怒っていたんです。子供がそのまま大きくなって困るのは自分、という感覚だったんです。今は、人の子だから知ったことじゃないし、親の方も、関係ない人間がなぜうちの子を叱るんだという話です。

久石:

完全に関係性が切れています。そして、清潔に、清潔になりすぎていて、転んで痛い目に遭わないようにしています。無菌状態のまま、どんなことが危険なのか分からないまま大きくなると、この子たちをどう育てる気なんだろうという感じがしています。

(「新潮45 2012年6月号」より)