Posted on 2016/1/14

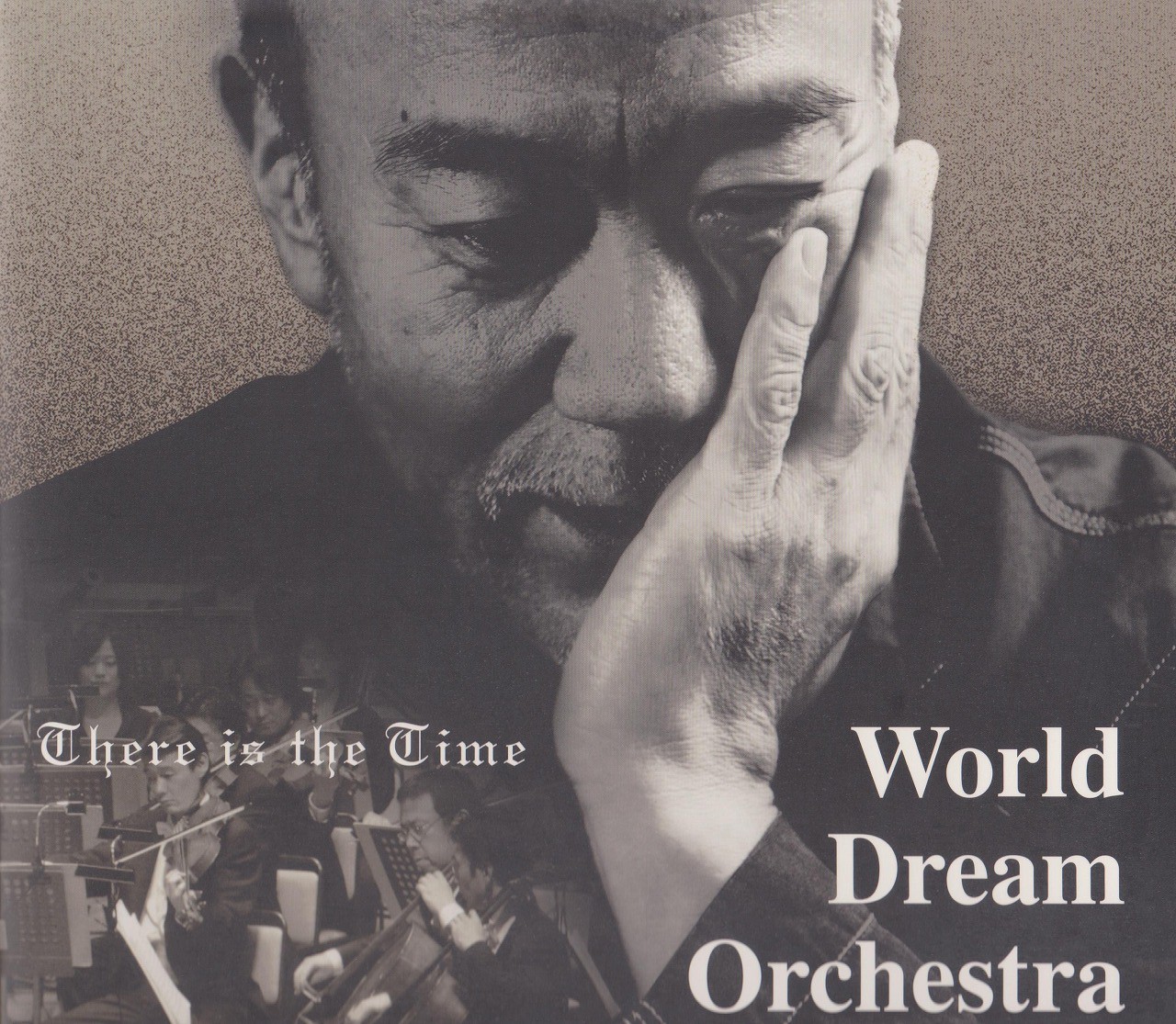

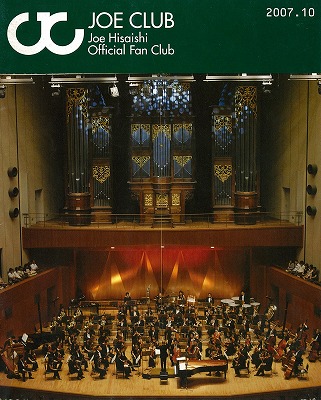

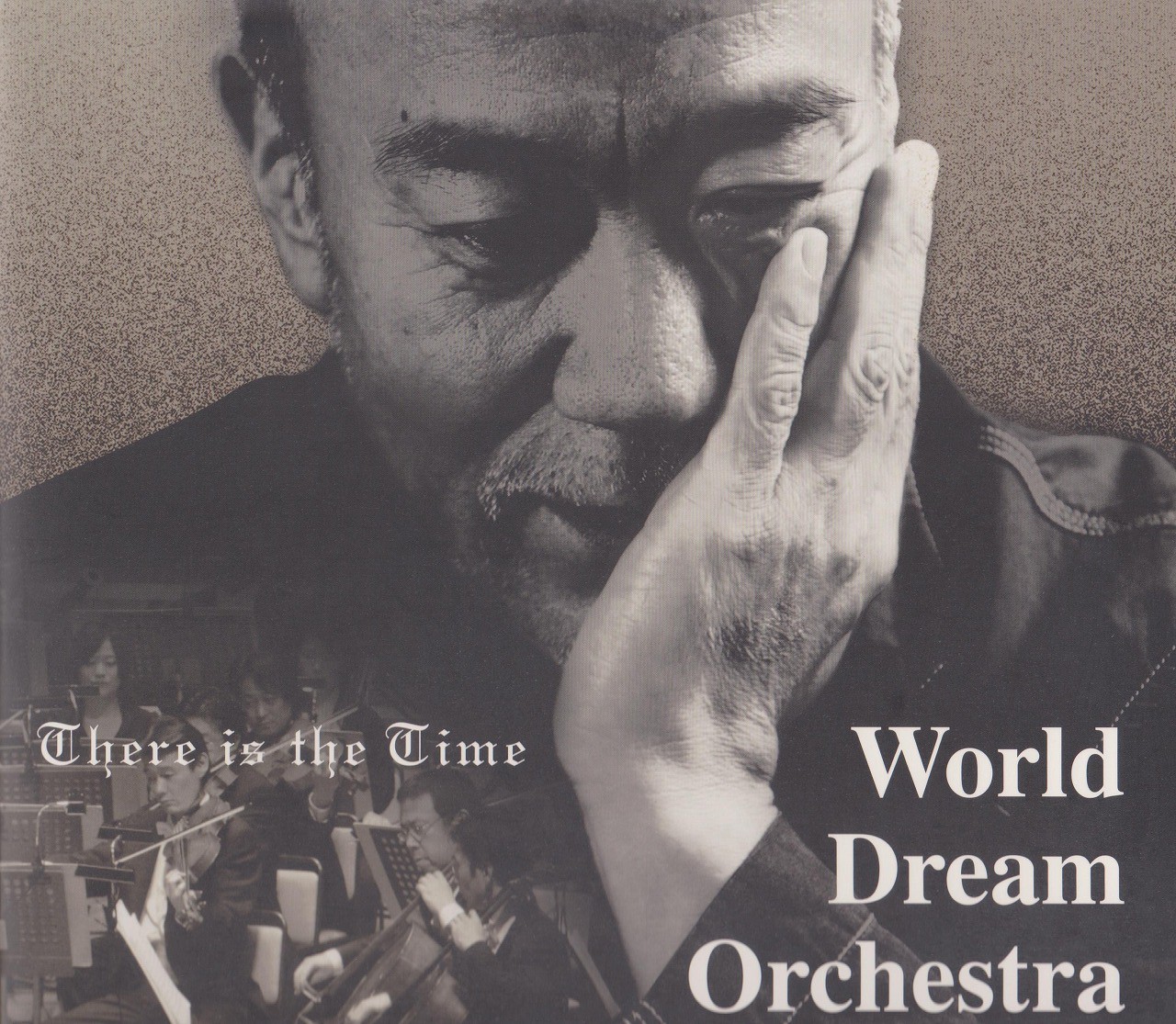

久石譲の過去コンサートから「久石譲&新日本フィル・ワールド・ドリーム・オーケストラ There is the Time」(2007)です。

Part.2 久石譲インタビュー

久石譲&新日本フィル・ワールド・ドリーム・オーケストラ There is the Time

[公演期間]

2007/08/02 – 2007/08/12

[公演回数]

7公演

8/2 大阪・ザ・シンフォニーホール B

8/3 長野・松本城内特設ステージ A

8/7 東京・すみだトリフォニーホール B

8/8 東京・東京芸術劇場 A

8/10 広島・広島県立文化芸術ホール(旧・広島郵便貯金ホール) A

8/11 愛知・愛知県芸術劇場 B

8/12 福岡・福岡シンフォニーホール A

[編成]

指揮・ピアノ:久石譲

管弦楽:新日本フィル・ワールド・ドリーム・オーケストラ

ゲストヴォーカル:林正子

[曲目]

【Program A】

World Dreams

楽劇「ニュルンベルグのマイスタージンガー」序曲 (R.ワーグナー)

[W.D.O.BEST]

パイレーツ・オブ・カリビアン (K.バデルト)

ロシュフォールの恋人たち (M.ルグラン)

24 Theme (S.キャラリー)

Mission Impossible (L.シフリン)

[久石譲 with W.D.O.] (東京・広島・福岡)

Winter Garden 1st&2nd movement

天空の城ラピュタ

For You (Vo:林正子)

遠い街から (Vo:林正子)

Quartet Main Theme

la pioggia

水の旅人

[久石譲 with W.D.O.] (長野)

Winter Garden 1st&2nd movement

君をのせて (with Chorus)

Asian Dream Song (with Chorus)

太王四神記より

Quartet Main Theme

la pioggia

水の旅人

【Program B】

World Dreams

楽劇「ニュルンベルグのマイスタージンガー」序曲 (R.ワーグナー)

[W.D.O.BEST]

パイレーツ・オブ・カリビアン (K.バデルト)

ロシュフォールの恋人たち (M.ルグラン)

シェルブールの雨傘 (M.ルグラン) ※大阪のみ

24 Theme (S.キャラリー)

Mission Impossible (L.シフリン)

[Rock’n roll Wagner]

ツァラトゥストラはかく語りき 〜 We Will Rock You (R.シュトラウス/B.メイ/久石譲編曲)

Smoke on the Water 〜 Burn (ディープパープル)

Stairway to Heaven (J.ペイジ) (Vo:林正子)

Bohemian Rhapsody (F.マーキュリー) (Vo:林正子)

楽劇「ワルキューレ」より ワルキューレの騎行 (ワーグナー)

[久石譲 with W.D.O.]

太王四神記より

Quartet Main Theme

la pioggia

水の旅人

—–アンコール—–

太王四神記より (東京A・広島・愛知・福岡)

Summer (大阪・東京B)

となりのトトロ (全会場)

ワールド・ドリーム・オーケストラの”4 Movement” (4つの動き)

1st Movement

「Duet -久石譲と新日本フィルの一期一会」

-ショスタコーヴィチの「Waltz II」やプロコフィエフの「ロミオとジュリエット」を堂々と奏でる一方で「The Pink Panther」を嬉々として演奏してしまう、意表を突いたプログラミングとしなやかな柔軟性。2004年、久石譲と新日本フィルがスタートさせたワールド・ドリーム・オーケストラは、既存の”ポップス・オーケストラ”とは明らかに一線を画していた。

久石:

作曲家である自分が関わる以上、ボストン・ポップスのような”ポップス・オーケストラ”にするのかどうするのか、まずは性格的な位置づけを明確にしたかったんです。単に”新日本フィル”でも”久石譲”でもない、ワールド・ドリーム・オーケストラという一アーティストが存在する。それをできるだけ早く世の中に伝えるためには、どうすべきか。”アーティスト”である以上、コンサートだけでなく、レコーディングもきちんと行ってCDも作りたい。そこで初めて、すべてが戦略的に新しいアーティストが誕生し得る。ワールド・ドリーム・オーケストラは、まずそういうコンセプトから始まったわけです。

-名は体を表すと言うが、”ワールド・ドリーム・オーケストラ”という名称そのものに、すでに深い想いが込められている。

久石:

個人的な流れになりますが、以前「Asian Dream Song」を作曲した時は、まだ世界が”世界(ワールド)”として形を成していた。それが冷戦構造という形であれ、何であれね。ところが9・11以後、”ワールド”ということがローカルになってしまった。”ワールド”の実体が無くなって、みんなが”違い”だけを主張し始め、民族紛争だけになってしまった。その一方、音楽の最大の良さというのは、みんながひとつの共通項に共感し、賛同できるということです。”違い”は認めた上で、みんなが一緒に道を歩むところ。コンサートなどは、まさにそうですよね。ある場所に2時間いて体験したことを、みんなで共有する。音楽が人を幸せにできる最大の部分は、実はそうした人間同士の”つながり”だと思うんです。

-その人間同士の”つながり”をメタフォリカルに示しているのが、実は”オーケストラ”に他ならない。

久石:

オーケストラには、ソリストとしても独り立ちできるような、プロフェッショナルで非常に個性的な人が大勢いる。ところがいざ演奏になると、それぞれの個性の違いや、音楽性の違いはお互い認めた上で、みんなある規律に基づいてひとつの音に集中する。それは”生きる”ということと同じだな、と思うんです。

-つまりオーケストラは”世界の理想的な縮図”(ワールド・ドリーム・オーケストラ)なのだ。

久石:

それは強く感じます。ワールド・ドリーム・オーケストラって、実はそういうことをやりたかったんだなって、すごく思いましたね。

-その意味では”久石譲”と”新日本フィル”という、それぞれに個性を持ったアーティストが出会い”つながり”を持つことができた、一期一会の運の良さも見過ごすことができない。

久石:

最初にワールド・ドリーム・オーケストラのコンサートを開くずっと以前から新日本フィルさんと共演させていただき、本当にいろいろ勉強させてもらいました。”オーケストラが並んだ時に響く音”というのは、僕の中では新日本フィルが基準なんですね。「太王四神記」の音楽を書いた時ですが、譜面を渡すと、あとはこちらが何を言わなくても、みんな弾くんですよ。ガッガッガッ…と。もう「Madness」を弾くのと同じ感じで、みんな弾いちゃうわけ。”こう来たら、こう行く”という流れを説明しなくても、弾いてもらえる。今年3月のコンサートの時も、これまで何度も演奏している「Kids Return」のような曲は、後半になると「みんな行けーっ!」という感じで弾くんですよ、こちらが何を言わなくても。そばで聴いていて、もはや自分が書いた音楽という次元を通り超え、”彼らの音楽”になっていると感じました。それは作曲家として、すごく幸せなことなんです。

-では、指揮者としての久石の目には、新日本フィルはどう映っているのだろうか。

久石:

去年の秋、アジアでいくつかのオーケストラを指揮しましたが、いろいろな要求をこなすことに(オーケストラ側が)慣れていないから、16ビートの、少しノリを要求されるような曲になると、やっぱり対応がすごく難しい。ところが、新日本フィルさんはこちらが要求すると、すぐに納得し対応していただける。これは驚きました。幅の広さというか、対応の早さ。そうした機能性も含め、やっぱりすごいオーケストラだと思いましたね。

-先ごろのワーグナーの「ローエングリン」の演奏で”ドイツ風の音”を出したかと思えば、久石の映画音楽録音を見事にこなし、ディープ・パープルとも共演してしまう新日本フィル。これほど引き出しの多いオーケストラは、おそらく日本中探しても皆無ではないか。

久石:

例えばヨーヨー・マにしても、タンゴを弾いたり、エンニオ・モリコーネのCDを出したり、「新シルクロード」を演奏したりするでしょう。そうした間口が広いほうが、もう一回クラシックに戻った時に冷静に演奏できるんですよ。”幼い時からクラシックだけ”というのは、いわば世間を全く知らないで育ったようなもの。だけど、いろいろやってみた上で、ベートーヴェンに戻った時に「やっぱり、いいなあ」と思える、間口の広さ……。新日本フィルさんというのは、そういうオーケストラだと思います。

2nd Movement

「3つのvariation (プログラム) -作曲家が振るオケ、パリへの憧れ、宗教的なるもの」

-かくして2004年夏、ワールド・ドリーム・オーケストラ(以下、W.D.O.)は「Hard Boiled Orchestra」というテーマを引っさげ、華々しくデビューを飾ることになる。

久石:

「Hard Boiled Orchestra」というテーマを思いついたのは良かったんですが、その段階ではまだ、あまりコンセプトがよく見えていなくて。「Mission Impossible」や「007 Rhapsody」をはじめ、いろいろな曲をアレンジしてみたんですが、今ひとつ納得できないところがあった。そもそも僕は作曲家だから、他人の曲のアレンジにそんな興味ないんですよ。ですから、作曲という観点からコンセプトを明快にして、楽曲を組み合わせ、流れを作ってみても、それでもまだ納得できない。いろいろ悩んでいた結果、辿り着いたのは、クラシックの定期演奏会に乗る曲以外にも、世界中にはいい音楽がたくさんある。南米にも、アフリカにも、日本にも、しかし、それはオーケストラが簡単に演奏できる形を取っていない。ですから、そういう楽曲を増やしていくことで、W.D.O.独自のカラーが出てくるのではないかと。もうひとつは、9・11テロの後だったこともありますが、単に他人の曲をいろいろ演奏するだけでなく、自分で作曲しないと気が済まないこともあって、「World Dreams」という、どちらかというと国歌のように朗々と響く曲を作ろうと。祝典序曲のように単に感情を盛り上げるのではなく、できるだけシンプルなもの、何か”品格”のようなものが必要だと。

-作曲家・久石譲が振るオーケストラ。W.D.O.のユニークな点のひとつが、実はそこにある。

久石:

作曲家というスタンスから言えば、実はそんなに他人のスコアを見ることはないんです。見ても、通りいっぺんに「なるほど」と済ませてしまう。だけど、いったんそれを演奏する身になると、ものすごく丁寧に見なければならない。ヴィオラのパートの書き方ひとつをとってみても、ざっと見るのとは違って、しっかり見る。そうすると「ああ、なるほどな」と思う部分と、世間一般に”名曲”と呼ばれている曲でも「これ、ちょっとよくないんじゃないの?」と思う部分が出てくる。指揮をするようになって、一番変わってきたのはそこですね。ですから「スター・ウォーズ」を振ってみて、楽しかったですよ。譜面見ながら「やっぱりよくかけているな…」と。クラシックも、とりあえずは立派なもので”お勉強”の対象でしかなかったものが、いったん演奏する側になると”どうするか”という問題が出てくる。そうすると、見方が変わるんです。そんな変化が生まれてきたのは、W.D.O.のおかげですね。

-翌2005年冬、W.D.O.は「American in Paris」というテーマに挑む。

久石:

苦労したのは、いくつかの相容れない要素を、相当大きなコンセプトで組み立てようとしたこと。一番やりたかったのは「シェルブールの雨傘」や「白い恋人たち」のようなフレンチムービーで、冬場に外に出たら雪が降っていてほしい、そういう状況をまず最初に考えました。ところがコール・ポーターの「ビギン・ザ・ビギン」や「ソー・イン・ラヴ」も、自分が好きで入れてしまった。これは完全に”アメリカン”なんですよ。”アメリカン”なんだけれども、片方に”フレンチ”もある。そうすると単に前半、後半で分ければいい、という問題では済まされなくなる。そこで共通項を突き詰めていった時に、昔のアメリカ人、つまり1920年代や30年代のアメリカ人というのは、お金ができて成功すると「パリに住みたい、行ってみたい」とみんな思ったわけです。つまり”人間の憧れ(ドリーム)”の現れ方が、実はパリなんだと。ところが、パリはそういうアメリカ人を受け入れたのかというと、容易に受け入れない。要するに、アメリカ人はオノボリさんにしかなれないわけです。憧れて憧れてパリに行って、お金さえあれば、そこで面白おかしく日々過ごすことはできるけど、結果的にパリに受け入れてもらえない自分というものも感じて、みんな傷ついてしまう。(作家の)フィッツジェラルドがそうだった。たぶんコール・ポーターもそうだったのかもしれません。あるいはピアソラなんかも(高名な音楽教師の)ナディア・ブーランジェに教えを請いにパリに行くが、断られてしまうのです。

-かつて「パリのアメリカ人」を書いたガーシュウィンが、弟子入りを希望したラヴェルに「君は”二流のラヴェル”になる必要はない」と断られた逸話も、そこに繋がってくる。

久石:

ピアソラにしてもガーシュウィンにしても、ブーランジェやラヴェルからの断られ方が非常に深い。つまり「クラシックのメソッドに則ってきている人ならば、その人が良くなるために教えることはできるけれども、ガーシュウィンやピアソラのような、ハナから個性の強い人をもう一回理論でがんじがらめにしてダメにするよりは、このまま自分の音楽を極めたほうがいい」という、ブーランジェなりラヴェルなりの思慮深い判断なんですね。それはそれで先見の明があったわけですが、ピアソラやガーシュウィンからしてみると、ある意味で”夢”がいったん潰れたわけですよ。だから、スティングに「イングリッシュマン・イン・ニューヨーク」があるとするならば、ずっと何かを望んで、追っかけて、結果が得られるかどうかはわからないけど…という意味での”人間の夢(ドリーム)”を「American in Paris」というタイトルに象徴させることで、ようやく自分の中で腑に落ちた。それでコール・ポーターとフレンチムービーを合体させることができたし、ラヴェルの「ボレロ」やガーシュウィンの「パリのアメリカ人」も演奏することができた。最初から、ものすごくうまく考え抜いて作っていたように思えるかもしれませんが、実際は、やりながらだんだん見つけていく感じでしたね。ただし、出だしで直感はあった。何かわからないけど、理由はわからない、頭で考えたところではわからない部分で「コール・ポーターである、フレンチムービーである」というのはもう決めていた。「きっとこっちに行ったら、何か見えるかもしれない」という直感はあったんですね。ただ、それを理論武装するのにはちょっと時間がかかる。いつものことですが(笑)。

-そして2006年夏、第3回のテーマはがらりと趣を変え、「Psycho Horror Night」と銘打った。

久石:

もともとサイコホラーの音楽って、譜面がきっちり書けているんですよ。メロディがあって伴奏があって、という単純なものでなく、不協和音を使うためには、オーケストラがちゃんと書けていないといけない。なので、サイコホラー系の音楽は想像以上にスコアがしっかりしている。埋もれさせておくには惜しい。出発点となったのは、実はハワード・ショアの「セブン」だったんですが、スコアの都合で実現できなくて。「セブン」の音楽って、映画の本編で聴くと、ほとんど聴こえるか聴こえないかぐらいに音量のレベルが下げられているから、あんまりわからないんですよ。たまたま僕はそのCDで聴いて「うまいっ!いい音楽だ」と思って。だから、そういうものをきちんと出そうと。それから「サイコ」を書いたバーナード・ハーマン、あれは古典中の古典ですよね。あの辺もキチッと演奏したいと。

-そうしたサイコホラーのスコアの中に、ヴェルディの「怒りの日」やオルフの「カルミナ・ブラーナ」が入ってくるところが、W.D.O.のユニークなところでもある。

久石:

サイコホラーのすごくいい点は、個人の人間的な感情の恨みつらみで…という話にならないこと。どちらかというと、人類が残した宗教がかったものを扱うことですね。つまりキリスト教的な要素。クラシック音楽の歴史から見ても、キリスト教はどうしても切り離せない。映画の場合でも、”絶対的なもの”に疑問を投げかけるときの手法として、サイコホラーはすごくいいんですよ。僕はホラーというものは”究極のラブロマンス”だと思っているんです。現世で叶えられない想いを、あの世からまだ未練たらしく引きずっているわけですから(笑)。

-考えてみれば「チューブラー・ベルズ」が使われた「エクソシスト」にしても、その根底にはキリスト教的な”神”の問題がある。

久石:

例えばニーチェにしても”神は死んだ”と言い切ってしまう哲学がありますね。それは(神のような)絶対的な存在があるために、みんな自分が見えなくなってしまうという状況に対して「”神は死んだ”ということを一回は言っておかないと」ということなんですね。僕らは幸いなことに八百万の神だから、宗教問題でそんなに悩むことはないですが。ただ、宗教というのは、そういう”絶対的な”枠組みで人間をある程度規制しないといけない。モーゼの十戒にしろ、仏教にしろ、真っ先に出てくる教えは単純に”殺すな”ということですね。決して”救う”ということではない。どちらかというと”やってはいけない”ということから入る。そうでないと、今の世界みたいに、連日すさまじい事件が起こってしまうわけですよ。そういう意味で、人間の側面で絶対に宗教が必要な部分があるのはわかる。僕自身は無宗教ですが、そこらじゅうでタガが外れ始めてしまうと、「ああ、これはやっぱりもう一回宗教的な力でも借りないと、本当に厳しくなるな」って思いますよね。

-W.D.O.設立当初の”9・11以後”という問題意識に対する、ひとつの解答。「Psycho Horror Night」の最後にカッチーニの「アヴェ・マリア」を演奏した必然性は、そこにある。

久石:

あれはうまく行きましたね、自分で言うのもナンですけど(笑)。作り上げるまでは大変でしたが、演奏も一回きりでしたから、逆に”一回性の良さ”というものを発揮したかった。この時しかない、というもの。それを実現させるためにはオルフの「カルミナ・ブラーナ」でコーラスも100人以上入れて、どこまでも…という形が取れたので、すごく満足できましたね。

-結果として「Psycho Horror Night」はクラシック色が強いプログラムになったが、サイコホラーという入口から始めてクラシックを楽しむ、という聴き方にも、実は大きな意義があった。

久石:

W.D.O.には、必ずそういう側面もあるんです。ある意味では挑戦的なプログラムを作っているけれども、これをきっかけにして、クラシックを含めた音楽全体を、もっと楽しんでいただきたい、自分の生活の中にもっと取り入れていただきたい、という気持ちは凄くあるわけです。クラシックは、実はほとんどの人が食わず嫌いだと思うんです。人間って自分から努力をしないと、その良さはやっぱりわからない。良さがわかってくると、もっと知りたくなりますが、そこまで行くのがなかなか大変だから、W.D.O.がきっかけとなって「ちょっとマーラー聴いてみようかな」とか「クラシックのコンサート行こうかな」とか。そういうことだけでも、僕はとっても価値があると思っています。

3rd Movement

「Aria (言葉との格闘) -Rock’n roll Wagner」

-そして4年目を迎える今年、W.D.O.は”Rock’n roll Wagner”というテーマを打ち出した。

久石:

今年は「久石譲 35mm日記」(宝島社刊)という本を出すこともあって、”言葉”と日々格闘しているんです。”言葉”と響き合うメロディをどう書くか、という課題は自分としてはこれまで避けてきたテーマなんですが、今後、その課題と向き合わなければならないプロジェクトも控えている、それも踏まえて、今年のW.D.O.のテーマは”歌”だ、と。ワーグナーを取り上げたくなった理由のひとつは、そこにあります。

-改めて説明するまでもなく、ワーグナーはオペラの作曲にあたり、自ら台本を執筆し、時には独自の歌詞の韻律まで考案して”言葉”と格闘した作曲家である。

久石:

ワーグナーの”言葉”は日本語ではありませんが、彼が格闘した”言葉”と、そこから彼が引き出した劇的な要素のメロディ。それを自分自身で体感してみたい。単にワーグナーの譜面を見てCDを聴くだけでなく、実際に指揮してみることで感じる何か。それを今の自分がいちばん欲しているんです。だから、どうしてもそれをやってみたい。結局、自分がしてみたいと思うことをすることが、ものすごく大事。そうでないと、こちらの熱意も伝わりませんし、お客さんを喜ばせることもできませんから。ですから、今回「タンホイザー」と「ニュルンベルグのマイスタージンガー」を振ることは、今からすごく楽しみにしているんです。

-ワーグナーは自ら作曲したオペラを楽劇(ムジークドラマ)と呼んだ。ワーグナーの楽劇が本質的に内包している”ドラマ性”。今回、久石はそれと正面切って向き合おうとしている。

久石:

モーツァルトのような作曲家は、みんなオペラを書いていますね。オペラを書いたら”劇的”だと。ただ、そこで勘違いしやすいのは、すごくダイナミックで激しいものが”劇的”だ、ということではない。たとえスタティックな音楽の中にも”ドラマ性”というものがある。そういう意味での”劇的”なんですね。”ドラマ性”というものは、音楽の中でとても重要な要素だと思うんです。例えば第1主題が現れ、関連調で第2主題が現れ、再現部で原調に戻って…というソナタ形式のようなフォーマットがある時は、そのフォーマットに則ってある程度作曲していくことはできる。モーツァルトがたくさん書いたようにね。ところがフォーマットが明確になりすぎると、何を書いても同じになってしまう危険が出てくる。そうすると、作曲家はみな独自性を求めるわけです。その中で「モルダウ」や「フィンランディア」のような交響詩や、あるいはシェーンベルクがリヒャルト・デーメルの詩の情景をイメージした「浄夜」のような作品が生まれてくる。マーラーの交響曲もそうですね。子供の時に彼が聴いていた歌が、突然回想のように出てくる。決して論理的な構造を持っていない。つまり、ある種の”ドラマ性”に則って、形式から脱出するわけです。そういうものを、僕はまとめて”劇的”あるいは”ドラマ性”と呼んでいる。その”劇的”な要素が一番明快に現れているのが、ワーグナーなんですね。「トリスタンとイゾルデ」などを聴いていつも思うのは、ワーグナーのメロディの裏にある、複雑な対旋律の凄さ。3つも4つも旋律が絡んでいるのに、どうして混乱しないんだろうと…。だからといって、ワーグナーが見事な交響曲を書いたのかというと、そういうわけではない。ワーグナーのテクスチュアは、自分の中のエモーショナルな部分、精神的な”ドラマ性”の中から生まれてきているんですね。

-そのワーグナーが、なぜロックと結びつくのか?

久石:

ロックというのは大まかに言って、まずリズムがあり、それから言葉が来て、言葉を乗せるためのメロディが来る。例外はありますが、優先順位でいうとそういうことになります。そうすると、単純なフレーズをリズムに乗せて繰り返す時に、言葉の持っている”強さ”が人にインパクトを与えることになる。と同時に、歌手の個性も重要なファクターになってくる。リズムと言葉と歌手。これがロックの場合には、非常に重要です。そこから生まれてくる”強さ”というのは、やはり”ドラマ性”だと思うんですよ。エモーショナルで”強い”もの。ワーグナーとロックが、僕の頭の中で直観的に結びついたのは、おそらくそういうことだったと思うんです。

-今回、久石が最終的に選んだ”ロック”は、ディープ・パープルの「スモーク・オン・ザ・ウォーター」やクイーンの「ボヘミアン・ラプソディ」、レッド・ツェッペリンの「天国への階段」など、70年代UKロックを中心としたものだ。

久石:

精神的には”ロックとクラシックの融合”のプログレなんですよ。エマーソン、レイク&パーマーの「展覧会の絵」のような。ロック・ミュージシャンでも、普通にクラシック的な要素を取り入れてしまうところが、UKの凄さ。そのあたりに関しては、日本のロックとの温度差は強烈に感じますね。

-ここで興味深いのは、ワーグナーにしろ、クイーンのフレディ・マーキュリーにしろ、ある種の”異邦人”性を自らの内に抱えながら音楽を貫いたミュージシャンだったということ。ドレスデンで革命運動に身を投じ、既成のコースを外れた生き方を貫いたワーグナー。ペルシャ系インド人の血を引き、UKでマイノリティとしての生き方を余儀なくされたフレディ・マーキュリー。そうした”異邦人”性は学生時代、ミニマル・ミュージックに熱狂した久石自身の”異邦人”性にも重なり合ってくるのではないか。

久石:

(音大生の)当時、どこに行っても何をしても歓迎されない、という感じはありましたよ。現代音楽の分野でも、クラスター音がビッシリ埋まった譜面を書くか、1時間同じ音を弾き続けるアイディア勝負のやり方か、どちらかしか道がなくて。両方とも自分には居心地が悪かったし、大学の授業に出ても「お前が出るとうるさい。うるさいから出るな」と言われましたね(笑)。結局「すでに出来た道をうまく歩いていく」というのは、僕の人生じゃない。今までにないことを、必ずやる羽目になる。木で言えば”幹”を作る作業が好きなんです。だけど、人は”幹”を見たって「きれい」とか「美しい」とは言わない。そこに葉が出て、花が咲いて、初めて「きれい」と言うわけです。「きれい」ということをやるためには、ある程度人が通った道を歩んでいくほうが楽ですよ。だけど、自分の人生にはそれがない。W.D.O.も、既存のポップス・オーケストラと違って、きちんとアルバムも発表するし、誰もやっていないことをする。前例があまりないものだから、すごく苦しむことなる。そういう気持ちが何か嗅覚のように働いて、ワーグナーやフレディ・マーキュリーに惹かれるのかもしれません。

-Rock’n Roll Wagner、それは音楽家としての久石自身の姿勢でもあるのだ。

4th Movement

「Da Capo (W.D.O. ベスト) -そして世界への夢(ワールド・ドリーム)」

久石:

もうひとつ重要なことは、今まで3回のツアーを全部異なるプログラムで演奏してきたので、そろそろ”リピート”をかけないとレパートリーとして定着しない。3回分というのは相当な量ですから、その中で作り上げてきた楽曲、譜面をもう一回きちんと聴いていただく。そういう時期に入ってきたかな、という感じもあって、今回のツアーは”W.D.O. BEST”を組んだんです。

-だが、単なる”繰り返し”のベストに終わらないところが、W.D.O.のW.D.O.たる所以でもある。

久石:

「パイレーツ・オブ・カリビアン」、あの第1作のチェロのソロから始まっていく音楽は完成度が高いですよね。今回、それをやるのはちょっと楽しみなんです。それから「24」の音楽、意外にいいんですよ。リズムとメロディがよくわからない、あの感じがすごく気に入っているので、ぜひとも演奏したい。W.D.O.では、やはりアップ・トゥ・デイトな曲目もきちんと組み込んでいかないといけない。最近の映画音楽は、ロックでも何でも既成曲を使う選曲スタイルが主流になっていますから、映画を見終わった後にメロディなり音楽なりが耳に残るケースがどんどん減っている。そうした中で「パイレーツ・オブ・カリビアン」や「24」は、近年の作品としてはきちんとそれを出していますから、W.D.O.の中で演奏すべきだと。

-ちなみに「タンホイザー」と「マイスタージンガー」は、共に”歌合戦”をテーマにしたオペラである。

久石:

つまり、もう一度”メロディ”に回帰(ダ・カーポ)する。今年は”歌”が、僕自身のテーマなんです。最終的には”歌”を書きたいし、書くことになる。そうした今の自分を聴いていただくのが自然だと。今回のツアーで演奏する僕の曲も、多くが”歌”の曲。これほど”歌”が入ったプログラムは、W.D.O.では前例がないですね。その意味では、今年はかなり燃えるプログラムになると思います。

-では、今後のW.D.O.はどうなるのだろうか?

久石:

今までW.D.O.で4年間続けてきた方法論自体は、間違っていないと思いますから、あと何回かはこのまま続けて完全に身に付けていく必要がある、今回は全国ツアーという形をとりますが、今後は(新日本フィルとフランチャイズを結んでいる)すみだトリフォニーホールで夏にW.D.O.が必ず聴けるというような、いわば根を張る作業が必要になってくると思っています。それともうひとつ。”ワールド・ドリーム・オーケストラ”と称してしながら、なぜ活動が”ドメスティック”だけなのか、ということも頭にあって。このままだと”ドメスティック・ドリーム・オーケストラ”になってしまいますから、それを飛び出したいという気持ちはとても強いです。

-そして久石自身は、あくまでも個人的なものと断った上で、こんな”夢(ドリーム)”も持っている。

久石:

W.D.O.で演奏するかどうかは別にして、「運命」「未完成」「新世界より」というプログラムだけで、指揮してみたい。クラシックの入門曲ですが、すでに”入門”になっているということ自体、実は大変な名曲ということなんですよ。”誰でも知っている”ということは、長い時間をかけて淘汰されても残る、わかりやすさがあるということです。それは本当に凄いことなんです。

-特に、シューベルトは、久石の最近のお気に入りでもあるという。

久石:

「未完成」、やっぱりいい曲ですよ。1楽章と2楽章だけで、言いたいことを全部言い切っている。構成にこだわらない自由さが、やっぱり凄い。最初は「いやに長いな」と思っていたピアノ・ソナタも、最近とても心地よく感じるんです。要するに、シューベルトは書きたいように書いたから…。「運命」「未完成」「新世界より」を指揮したい、というのはあくまでも個人的な趣味ですが、別の言い方をすれば、クラシックの指揮者が通常のクラシックのオーケストラで演奏するのとは、また違ったニュアンスが出せるかもしれない。そうなったら、すごく楽しいですね。

聞き手 - 前島秀国(サウンド&ヴィジュアル・ライター)

インタビュースチール - 山路ゆか

(久石譲インタビュー ~「久石譲&新日本フィル・ワールド・ドリーム・オーケストラ There is the Time」コンサート・パンフレット より)

Related page: