Posted on 2015/12/30

注)

長編になってしまいましたが、結びは久石譲で締めています。久石譲音楽・久石譲コンサートの新しい楽しみ方も!? どうぞご辛抱のほど。

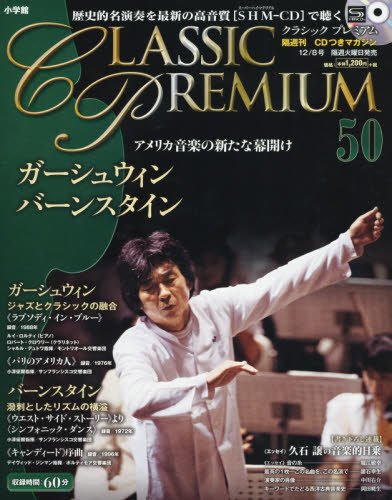

2014年1月に創刊したCD付きマガジン「クラシック・プレミアム」(全50巻)も、2年間をかけて2015年12月最終号にて完結しました。2週間に1巻のペースで刊行、毎号読んで聴いて楽しませてもらいました。

小中学校の音楽授業で必ず聴くクラシック音楽ですが、それですべてがわかるはずもなく。余談ですが、小学生がベートーヴェンの「運命」やドヴォルザークの「新世界より」を聴いてそれと答えられるのは日本人くらいだそうです。それだけ明治教育改革時に西洋音楽が教育現場に流れこみ、今日まで習慣として残っている現れとも言えます。

広く浅くしか扱えない音楽の授業で、表面的にクラシック音楽と接し、第一印象で距離をおいてしまう要因のひとつにも。日常生活で小学生が聴いているアニメソングやポップスとはあまりにもかけ離れた音楽。なにが良いのかわからないけれど、すごいと言われているからすごいんだろう、と触れることなく遠くから眺めるだけの骨董品のよう。

久石譲がここ数年クラシック音楽の指揮をすることで作曲家としての新たな次元へと試みているという点からも、やはり久石譲を語るうえである程度のクラシック音楽は知っておいたほうがいい、久石譲から飛び出すキーワード(作曲家、作品、用語など)を知っているいないでは、その真意の理解度も変わってくる、などの最もらしい理由もありますが、直感的には「久石譲エッセイ」が毎号読める楽しみということが大きなきっかけであったことは間違いありません。

そのことは最終号のクラシックプレミアム・レビューにて少し述べています。

そして見事に『クラシック音楽の洗礼』を受けました。

なんでこんなにクラシックってとっつきにくいんだろう?と考えたときに、古典である、膨大な作品群、演奏時間の長さ、そのわりに一聴して印象に残るキャッチーさの少なさ、、こういったところが一般的だと思います。もっと言えば、約1時間聴かないと作品の全体像はわからず、さらに聴いた後にはスッキリどころかハテナな難解さしか残らない消化不良な感じ。明らかにポップスをはじめとした約4-5分で完結する今日の大衆音楽とは両極に位置する芸術音楽、それがクラシック音楽です。

乗り越えるためには、どれかひとつの作品でもお気に入りを見つけられると、それが突破口となり開けていくのですが、クラシック音楽を宇宙にみたてたときに、ポーンとその広い無限空間に放り出されて、手探りしようにもどこを彷徨ったらいいやら、そんな感覚におそわれます。

ここからは、クラシック音楽を日常的に聴くことになった2年間、クラシック宇宙空間で彷徨いながら目の前に立ちふさがった洗礼の数々。整理のために書き留めておくことがテーマです。

クラシック音楽の洗礼 其の一「指揮者」

名指揮者と呼ばる人だけでも何人いるのかというくらい指揮者はたくさんいます。フルトヴェングラー、カラヤン、ワルター、ラトル、バレンボイム、バーンスタイン、挙げればきりがない。そして指揮者の個性は一番色濃く作品に反映されると言ってもいいくらい、鳴る響きも印象も大きく変わってきます。全体の構成、テンポ、どの楽章やパートに重点を置くか、どの楽器を際立たせるか、など。最も大切で核の部分「指揮者の作品解釈」です。

クラシック音楽の洗礼 其の二「演奏者」

世界にはたくさんのオーケストラ楽団やプレイヤーがいます。演奏技術に得意分野、お国柄や風土、継承された歴史や楽器、それらすべてのバックボーンが音として具現化される、大きな違いが生まれます。ウィーン・フィルとベルリン・フィルがよく比較されますがそれと同じです。シンプルなピアノ曲であっても、奏者によってまったく違う音楽世界を作りだします。

クラシック音楽の洗礼 其の三「録音時代」

「指揮者」と「演奏者」に注目して、それを手がかりにと思った矢先に待っていたのが録音時代。同じ指揮者/演奏者の組み合わせでも、50年代に録音したもの、70年代に録音したもの、まったく演奏が違う。録音環境という点は後述に置いておいて、その時代ごとの指揮者の「作品解釈」が変わっているということ、オケの団員構成(成長期/円熟期)や指揮者との関係性も影響が出ていたりする。

考えてもみれば指揮者が同作品を度々取り上げるということは、作品への想いや作品解釈が変化した、指揮者としての成長、今イメージする音楽世界を再表現したいということですから、演奏が変わってしかり。同じカラヤン/ベルリン・フィルならどの時代の録音でも大差ないだろうと構えていたら大間違い、大目玉を食らうことになります。

クラシック音楽の洗礼 其の四「録音環境」

レコーディング用のセッション録音か、コンサートを収めたライヴ録音か。緻密にレコーディングされ完成度を追求した前者のほうがいい仕上りとして当然と思いきや、ライヴ盤の一期一会の演奏にはかなわないといった名盤も数多く存在します。ただ「このライヴ盤はすごい!」と感動の逸品に出会えたとしても、録音もよかったとしても、聴衆の咳など雑音が入ったりすることの多いのが難点ではあります。

ここで一呼吸です。

ひとつの作品に名盤はたくさん存在します。「新世界より/ドヴォルザーク」で調べると、クラシック・ファンの多くの作品レビューが参考になります。でも実際に聴いてみると、なんか違う、そんなにいいかな、と自分にはしっくりこないことが多々出てきます。そこで上記「指揮者/演奏者/録音時代/録音環境」これをひとつの自分のベンチマーク(ものさし)として持っておけばいいのかと。

この指揮者は好きだな相性がいいかも、このオケは低音が響きすぎて他の管弦楽が聴こえにくい、音の細部まで聴きたいからセッション録音ものを探そう、わりと新しめの80年代以降が音質はいいかも。

そういった条件を精査していって自分なりに探していく。もちろん予想の当たり外れはありますが、むやみに自分のものさしもないままに、、、撃沈してしまう。第一印象が悪かったせいで作品の良さを理解できぬまま、結果その作品からもクラシック音楽からも離れていってしまう、なんて要因にもなりかねません。それは避けたいもったいない。

ここからは少し細かくなっていきます。

クラシック音楽の洗礼 其の五「年版/改訂版」

作曲家自身による同一作品の何年版や改訂版。当然作品構成が変化していますので、その完成版はそれぞれに異なります。楽器編成をかえて新たに再構成する場合もあります。作曲家自身によるピアノ版、弦楽四重奏版、など。

クラシック音楽の洗礼 其の六「編曲版」

クラシック音楽にももちろん編曲は存在します。編曲を経てクラシック(古典)となっている作品も多いです。ピアノ版、管弦楽版、弦楽四重奏版などと表記して区別しています。また「年版/改訂版」(作曲家)とは異なり、他者による再構成の場合をさすことが多いです。

例えば、「展覧会の絵/ムソルグスキー」はもともとピアノ曲です。オーケストラ用に編曲された管弦楽版のほうに馴染みがある場合もあります。その管弦楽版もラヴェル編曲、ストコフスキー編曲など幾多存在します。CD紹介に「展覧会の絵/管弦楽版(ラヴェル編)」とあれば、それとわかりますが、明記されていないものは聴く前にわからないこともしばしば。上の二者編曲版がそれぞれ有名ですが、はたしてこれまで自分が聴いてきて好きだと言っていたのは、どちらの編曲版をさしていたのか、実は知らなかったりなんてこともあるかもしれません。

クラシック音楽の洗礼 其の七「補筆版」

作曲家が生前に完成できなかった作品、もしくは完成しているはずだけれどオリジナル譜が保存されていない。やむを得ず他者が補筆することがあります。

例えば、モーツァルトの「レクイエム」、大きくは二人の弟子による2つの補筆版がありますが、これは「編曲」以上に聴く前には情報としてわからない場合が多い。「レクイエム/モーツァルト(XX補筆版)」なんてCD表記はあまり見たことありません。未完作品の補筆であれば、作品構成や楽器構成は大きく変わってきます。書き足された旋律や楽章も発生します。名盤といわれるものでも、どの補筆版を採用しているか、それは指揮者の判断に委ねられています。同じ指揮者で異なる補筆版を使い分けることはないのかもしれない、そのくらいの指標は成り立つのかもしれません。

クラシック音楽の洗礼 其の八「スコア版」

「補筆」に近いですが、オリジナルスコアの保管状態が良くなかったり、完全に採譜されていなかった作品などに対して、複数のスコア版が存在します。これによってどこに違いがでてくるのかは、正直理解不足なのでわかりません。スコアが異なっても結果演奏する響きは変わらないのかもしれませんし、主題などの繰り返し(コーダ)があるか否かや、パート楽器への細かい演奏指示表記かもしれません。「補筆」ほど作品構成に大きな差異が生じるものではないだろうことは確かです。当時の資料や自筆譜の発見や研修をすすめるなかで、修正されていくこともあるでしょう。

ここでひと呼吸です。

ひとつの作品にはひとつの完成版しか存在しない(楽器編成が同一の場合)、「指揮者や演奏家」によって表現方法と響きの違いを見極めれば、、と思っていたところに、様々な要因で複数の解釈版が存在するという洗礼を受けることに。これらが作品に与える影響は少なくなく、印象や感想も何版に触れるかで変わってくる、ますます迷路の深みにはまっていきます。

クラシック音楽の洗礼 其の九「楽器時代」

何百年前のクラシック作品を、現代の楽器で演奏することが今日の主流です。ところがある時代を境に、作曲家が作曲した時代、演奏した時代の楽器で演奏することを尊重する風潮が生まれました。古楽器(ピリオド楽器)と言われるものです。

弦楽器も管楽器も、ピアノも、時代とともに進化して現行楽器があります。それらを使って古典を演奏するのか、楽器も時代をタイムスリップさせて、当時の楽器で演奏することで、より作曲家の意思や意図する作品に近づけようとするのか。

とりわけ管楽器などは見た目の形状すら大きく変化していてすぐにわかり、音色としての響きも、現行楽器と弾き比べれば明らかに違うとわかるものもあります。楽器の出せる音域の幅が変化した楽器もあります。有名なモーツァルトのクラリネット協奏曲など、単一楽器に耳を澄ませらせる作品はわりと比較しやすくはなります。

CD紹介で、ピリオド楽器を使用しているのか、通常の現行楽器なのかは、作品レビューなど聴者コメントを参考にしないとわからない場合が多いです。もちろん古楽器演奏での普及に貢献した指揮者などがいますから、そこも切り口のひとつにはなります。

クラシック音楽の洗礼 其の十「楽器配置」

作曲者が指定している場合もあれば、指揮者の解釈によるものもある、演奏するときの主に管弦楽の楽器配置です。現在のスタイルは、第1ヴァイオリンと第2ヴァイオリンが同セクションとしてステージ向かって左側に集合しています。一方、第1ヴァイオリンと第2ヴァイオリンを左右対称に分ける配置もあります。「対向配置」や「古典配置」と言われるものです。そのほかにも現行スタイルなら、一番右端にコントラバスがきますが、対向配置においては、第1ヴァイオリンの奥、左奥に位置していることもあります。

これがなにを意味するのか。作品構成、作品解釈、ホールの響き、演奏会ごとに試行錯誤されていることも。配置いかんでその集合体となる管弦楽の響きは変わってきます。現行スタイルでは、弦楽器が集合している(高音から低音へ、左から右へ、1st/2nd Vnからbassへ)ため、弦の響きがまとまる効果があります。一方第1ヴァイオリンと第2ヴァイオリンが旋律をかけあう作品など、対向配置のほうがそれぞれの旋律が埋もれることなく際立つという効果があります。

また「古典配置」と言われるくらいですので、古典派・ロマン派時代は「対向配置/古典配置」が主流でした。よって作曲家も対向配置を想定して作品を書いていたことになります。現行スタイルが主流となったのは20世紀以降です。これは録音環境を優先し、管弦楽の配置全体を高音から低音へ、左から右へと流したほうが録音に適していたからと言われています。

もうひとつ、楽器の配置は演奏機会の時代変化も影響しています。演奏場所がどんどん広くホールが巨大化したときに、大きな音の塊やうねりとなる現行スタイルのほうが向いています。さらに言うと、楽器セクションごとのコミュニケーションやアイコンタクトという奏者にも影響がでてきます。対向配置をとる場合は、より指揮者がそれぞれのパートに的確な指示やひっぱっていくことが求められます。

……

これを知っている醍醐味は、やはり実際に演奏会に足を運ぶことでしょう。楽器配置とは、言わば指揮者/オーケストラの作品解釈の見える化です。どういう音を響かせたいか、どういう作品をつくりあげたいか、唯一視覚として聴衆が確認できる演奏者の意思表示、とも言えます。

これがDVD映像ならともかくCDを聴いてわかるのか、対向配置が生かされた響きになってるな、なんてわかる人はすごい耳です。後述しますが、録音技術とトラック編集によってバランスは調整できますので、、やはりCDではわからないことのほうが多いのではと。逆に言えば、19世紀でも21世紀でも、一期一会の演奏会では、楽器配置は重要なポイントだとも言えます。

クラシック音楽の洗礼 其の十一「録音場所」

「録音環境」では、セッション録音かライヴ録音かを述べましたが、それに加えて、どんな場所で演奏された録音なのかということです。セッション録音(レコーディング用)であれば、ホールもあれば教会を使用することも多く、ライヴ録音(コンサート演奏)であれば、ホールが一般的となってきます。空間が異なるため、反射した音の響きや残響は変わってきます。作品によって適した音響や空間の広さなどもあるでしょうし、編成によって小規模ステージでは収まらないといった場合も出てきます。

クラシック音楽の洗礼 其の十二「録音技術」

技術の進歩に左右されることが多く録音時代で異なってきます。アナログ録音、デジタル録音、モノラル録音、ステレオ録音といった具合です。

ただし最先端の新しい技術のほうがより優れているかといったら、そうではない場合もあります。アナログ録音時代にしか活躍していなかった名指揮者もたくさんいますし、音質や音響はいいけれど、なにか物足りない、きれいにまとまりすぎて何か訴えかけてくるものがない、ということも。

また過度の編集でエコーを効かせすぎて音粒や輪郭がぼやけてしまう、高音が鳴りすぎる、低音が歪んでる、楽器配置の意図を無視して勝手に左右を動かしてしまう。はたまた、明らかに右側か左側か一方スピーカーでしか鳴らないように極端に音を振ってしまう(パンを振ると言ったりします)。生演奏ではあり得ない、客席に座って右の耳からしか聴こえない音があるなんてこと。このあたりが録音技術者の能力やセンスに影響されてしまうのはもったいないことです。指揮者や演奏者と聴衆のあいだに、ひとつフィルターをとおしてしまう、大切な役割です。

クラシック音楽の洗礼 其の十三「周波数」

「国際標準ピッチ」というものがあります。440Hz(ヘルツ)の周波数です。ところが実際には国によって一般的となっている周波数が異なります。その経緯や良し悪しは複雑な諸事情があるとして、高いピッチのほうが「緊張感を与える、輝いて華やかに聴こえる」効果があるそうです。日本国内ホールのピアノは442Hzで調律されていることがほとんどで、同じく演奏会では440Hzよりも少し高いピッチ、442~445Hzくらいで演奏されています。取り上げる作品にもよるでしょう。

たとえばバロック時代ピッチは低めだったため落ち着いて聴こえ、ベートーヴェン時代にはかなり上がっていたとも言われています。時代ごとの作品に触れてその印象が違うのも、各国オーケストラ団体によって華やかに聴こえたり、土着的に聴こえたりするのは、こういった微細な影響もあるのかもしれません。これは聴いてわかることというよりも、無意識に心理的に影響する感覚的なものです。

「クラシックの洗礼 全十三ヶ条」(2015年版)を整理して。

答えは見つかったのか、ものさしはでき上がったのか、と言われるとまだまだ辿り着くには程遠い道半ばです。やはり作品に数多く触れることしかないんですね。そして作品の経緯や特徴を、上の条件に照らし合わせながら好みに合う愛聴盤を探していく。この繰り返しです。そうやって自分のものさしと耳を磨いていく繰り返し。

いろいろな条件を書いてきたので、そんな数ある条件をクリアした愛聴盤。クラシック宇宙空間でめぐり逢えたCD名盤の数々。そのいくつかを紹介したいと思いながらも、これ以上書き進めるボリュームに耐えられないと思い直し。また別の機会があれば。(久石譲音楽で肥やした耳が納得した!?愛聴盤なので、共感していただける人はいるかもとは思いながら…)

そもそもでいうと。

音楽という無形芸術に対して、19世紀までは楽譜に残すことしか「カタチ」にできなかった。音そのものを「カタチ」に残せなかった、元祖「オリジナル版」が存在しえない。おそらく作曲家が意図していたことはこうなのではないか、そこに向き合ってきた多くの音楽家たち、それが「カタチ」となった無数の盤。永遠に答えのない「オリジナル版」を追求しつづける作業と言えるのかもしれません。

いろいろな視点でクラシック音楽にのめりこむことで、いい発見もありました。

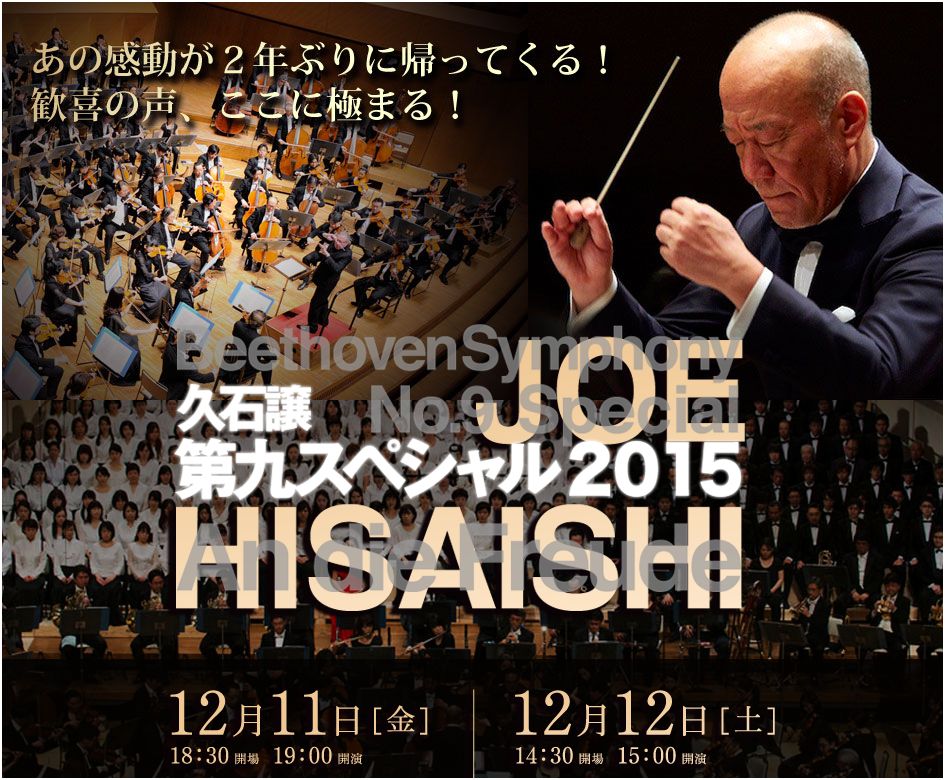

最後はもちろん久石譲で締めようと思います。

クラシック音楽の洗礼 其の一「指揮者」

指揮者:久石譲、ゆえに作品解釈は作曲家:久石譲の意図がそのまま反映される。オリジナル版にして唯一無二。

クラシック音楽の洗礼 其の二「演奏者」

日本国内のみならず海外屈指の一流オーケストラ団体との演奏録音。目指す作品世界によって、演奏団体や奏者を選別している。楽器編成や編成規模、メロディアスやミニマル、大衆作品やソロ作品、選別条件は多岐にわたる。それは作曲家:久石譲の意思や創りあげたい世界観がそのまま反映される。ピアノにおいて、久石譲作品にはピアニスト:久石譲の演奏こそ唯一無二。

クラシック音楽の洗礼 其の三「録音時代」

1990年代、2010年代など同一作品でも複数録音が存在する。ほぼ同一構成(楽器編成、アレンジ)が前提とした場合、年輪のようみ刻み込まれる時代ごとの演奏変化こそ、味わう醍醐味であり、幾重にも記録された録音の存在価値となる。

クラシック音楽の洗礼 其の四「録音環境」

セッション録音(レコーディング用)、ライヴ録音(コンサート演奏)と存在する。近年ではどのどちらをも兼ねそなえたような最新画期的な録音方法も試みている。(作品『WORKS IV』ほか)

クラシック音楽の洗礼 其の五「年版/改訂版」

改訂版、新版、第2組曲などが存在する。ピアノソロ、オーケストラ版、アンサンブル版などが存在する。いずれも作曲家自身による。

クラシック音楽の洗礼 其の六「編曲版」

一部映画サウンドトラック盤などでは存在するが、基本的にはほぼない。楽曲のオーケストレーションが他者の場合はある。アレンジ(編曲)とオーケストレーション(管弦楽法)は区別して捉えられていて、CDライナーノーツ末の制作クレジット頁に明記されている。いずれにせよ作曲家:久石譲の意思は反映された範囲、プロデュースし監修された範囲を超えることはない。(カバー作品などは趣旨を異にする)

クラシック音楽の洗礼 其の七「補筆版」

現役作曲家、現在進行形の活動のため、あり得ない。数々のオリジナル譜やオリジナル音源も保管維持に充分な現代文明社会でもある。

クラシック音楽の洗礼 其の八「スコア版」

作曲家:久石譲によるスコア監修がすなわち完全版である。オリジナル・スコアにして、唯一無二。

クラシック音楽の洗礼 其の九「楽器時代」

現代の作曲家、ゆえに現行楽器を前提として創作され、同じく現行楽器で演奏される。作品のために必要な独奏楽器・時代楽器や電子音を使用することもある。

クラシック音楽の洗礼 其の十「楽器配置」

コンサートでは現行スタイルよりも対向配置を採用していることが近年多いように思う。自作/古典クラシック作品においても。レコーディング作品では解説やメイキング映像などがない限りわかりようはない。ただし、演奏会に足を運びその後ライヴ盤CDとなった場合は、それがいかなる楽器配置だったかは知ることができる。緻密なオーケストレーション(管弦楽法)、主旋律と対旋律が交錯する久石譲作品だけに、興味は尽きない。

クラシック音楽の洗礼 其の十一「録音場所」

管弦楽など生楽器を使用した録音は、レコーディングであれコンサートであれ、ホール録音が近年多い傾向。映画音楽収録でもオリジナル作品でも。またピアノ1本の作品にホールを何日間もおさえるといった渾身作ピアノ・ソロアルバムもある。本来はオケであれアンサンブルであれピアノソロであれ予算的にもスタジオ録音が一般的であり、過去作品はこちらに属するものも多い。特に指揮活動をはじめて以降、追求したい音の響きが変化してきたという見方もできる。無人のコンサート会場を貸し切って、ライヴ盤でもないホールレコーディングという贅沢な響きである。

クラシック音楽の洗礼 其の十二「録音技術」

最先端技術を駆使していることはもちろん、ほぼパートナーとなっている技術者にミックスを託していることが多い。トラックダウン(最終編集)は必ず自身が監修している。演奏から、編集による微調整、盤に残すところまで、作曲家:久石譲の意思が忠実に反映されている。

クラシック音楽の洗礼 其の十三「周波数」

レコーディング、コンサート、わかるすべはない。ただしいずれにおいても意図しているピッチで臨んでいるであろうことは確か。コンサートDVDやライヴ盤CDを聴いたときに、レコーディング音源以上に、緊張感や臨場感、華やかな響きに感じるとするなら、それは周波数の影響なのかホール音響からくるものなのか、はたまた一期一会な演奏ゆえか。周波数を計測できる機器やソフトで判明できる場合もあるかもしれない。

いかに恵まれていることか。

久石譲(作曲)の、久石譲による(指揮・演奏)、久石譲による(録音・パッケージ化)

絶妙な演奏技術と録音技術、とりわけ『WORKS IV』(2014)を引き合いに出してもそうですが、全体を構成する太く広がりある管弦楽の線、細部を忠実に響かせる楽器パートとステレオ配置のバランス、圧巻の臨場感にダイナミックレンジ。しかもこの作品は、ライブレコーディング+リハーサルテイク計6回をミックスしていますので、高音質・最高クラスの臨場感と緻密性の両極を兼ね備えた盤という点でももっと特筆されていいほどの完成度です。

私たちは久石譲が納得した完成版を、久石譲が求めた音や響きとほぼ同等なものとして、CD作品などで味わうことができる。それになんの不思議ももたなかったことが、古典クラシック音楽と向き合い、いかにして愛聴盤にめぐり逢える大変さを身をもって体験したときに、ここに跳ね返ってきました。

過去の名指揮者/名門オケが、それぞれの作品解釈により、自信をもって残してきた盤を、現代聴衆は自分のフィルターで取捨選択する必要がある。一方、現代に生きている作曲家が、自信を持って送り出したその一枚の盤(オリジナル版)を安心して手に取りさえすれば得ることのできる感動。

時代をオーバーラップさせ見つめてみたときに、そのことに気づけたと言えるのかもしれません。そしてこれからもクラシック音楽の洗礼を繰り返し受けながら、まだまだ彷徨いつづけます。その過程で培ったものや磨きをかけた耳で、さらに久石譲音楽を楽しめていけたらと思っています。

久石譲音楽を十三ヶ条で整理してみると。

正直もっともっとと欲が出てしまうところもあります。これだけの恩恵・音楽的価値があるからこそ、もっとCDやDVDというパッケージに残していってほしいという。

音楽史を過去・現在・未来で俯瞰的にみたときに、『作品をきちんとカタチに残すことの大切さ』が一点。クラシック音楽はオリジナル版がないからこそ、解釈から演奏まで多岐にわたる開かれた音楽ジャンルとも言えます。一方で録音技術があれば、偉大な作曲家年表・名鑑は変わっていたかもしれません。

もう一点は、『久石譲という稀代な音楽家が作品を残していくことの価値』です。これは未来に対して揺るがないと確信しているほどです。

でも今は、ないものねだりや欲しがるばかりでなく、今まで届けられてきた久石譲のCDやDVD、改めてその価値を見つめなおすところから始めてもいいのかもしれません。創作家が作品を残すことも大切ですが、その価値を未来へつないでいけるのは聴衆だからゆえです。

当たり前と思っていたことに立ち止まって少しでも感謝できたなら。新しい発見があります。感動や幸福感は二倍三倍にもなります。大量商業化された音楽CD、決して安くはないコンサートチケット。値段という価値は万人に同じであっても、受け取り方や聴き方、背景や知識で、喜びも豊かさも変わってきます。

聴衆が価値を変えることもできる。価値創造は、聴衆にもできる。