Posted on 2015/2/11

2010年の久石譲Webインタビュー内容です。

「ミニマリズム」と「メロディフォニー」という、久石譲の芸術性と大衆性の両輪をそれぞれ表現した名盤。この二作品の制作を終えて語ったインタビュー、この内容は両作品のCD初回特典としてDVDにも収録されています。

世界屈指とも言える最高のレコーディング環境と、世界最高峰とも言われるオーケストラとの演奏録音。なぜイギリスだったのか?なぜ海外のオーケストラ楽団と共演する必要があったのか?渾身の大作をつくりあげたその過程や想いが、当時のインタビュー内容から伝わってきます。

2 December 2010 vol.1278

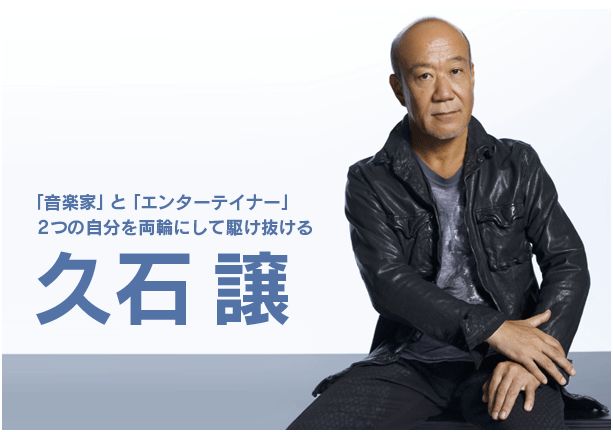

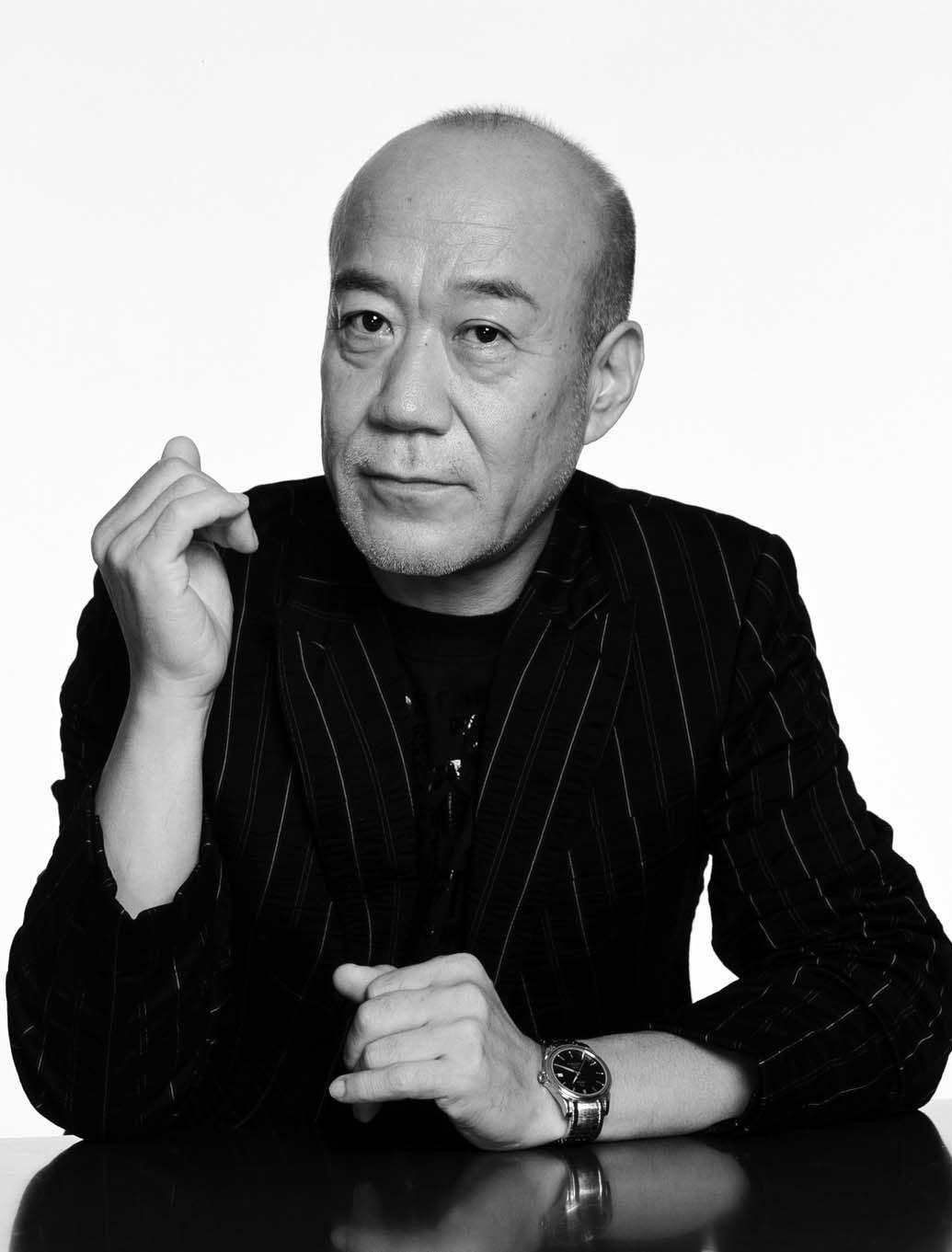

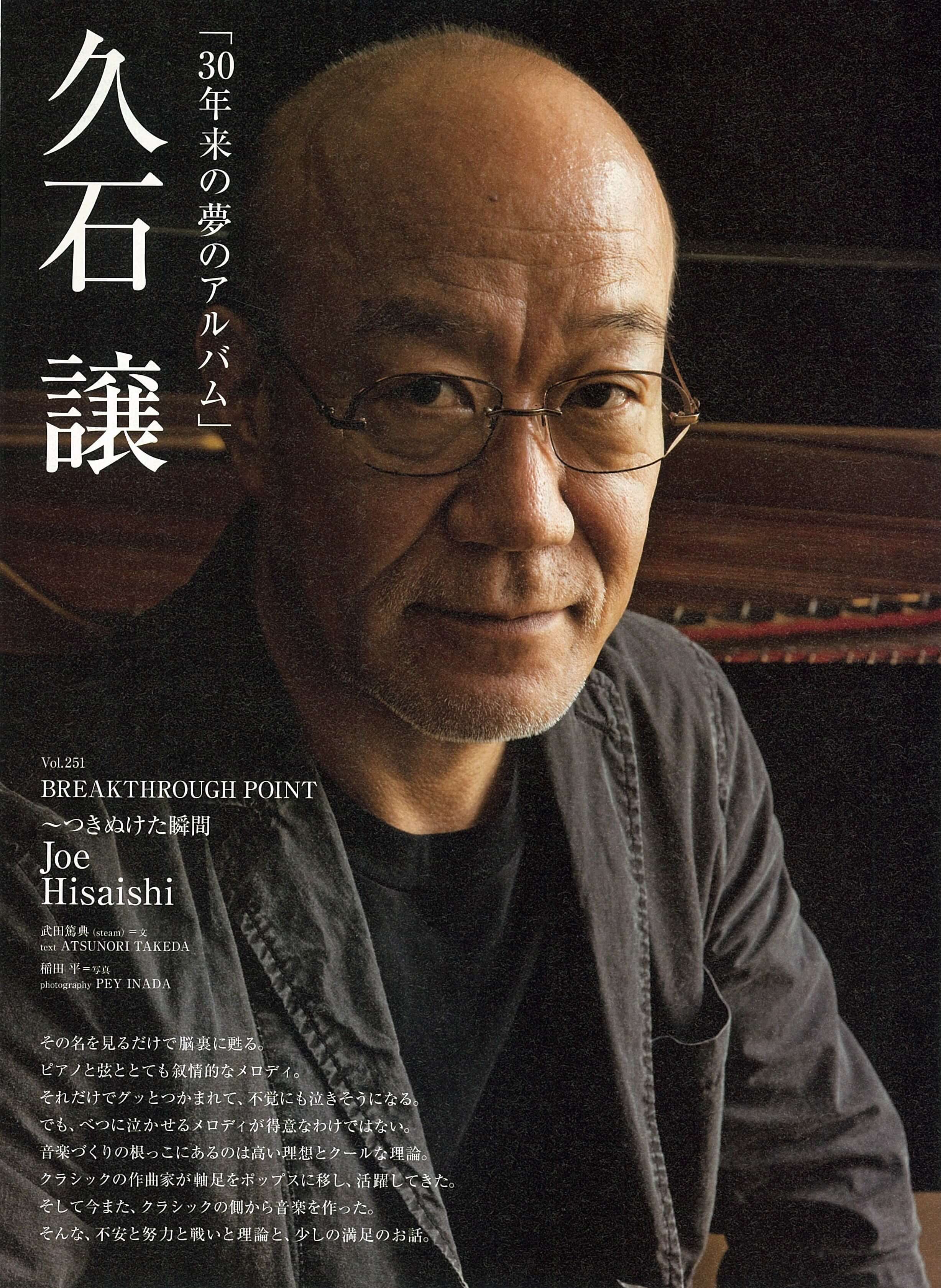

「音楽家」と「エンターテイナー」

2つの自分を両輪にして駆け抜ける 久石譲

日本の映画音楽を、芸術の領域へと押し上げた音楽家、久石譲氏。「となりのトトロ」「菊次郎の夏」「おくりびと」といった、同氏が手掛けた映画音楽の名作を集めたアルバム「メロディフォニー」が、10月末に発売された。同アルバムの録音は、ロンドンで実施。過密日程を縫ってまでして、なぜ彼はこの地に来ることを選んだのか。その素朴な疑問に対する答えの中に、音楽家としての久石氏の思想が凝縮されていた。 (本誌編集部: 長野 雅俊)

7月16日、ロンドン北部、アビー・ロード・スタジオ。ビートルズのアルバム名に使われたことでロンドンの観光名所となった通りの前に立つ録音スタジオだ。久石譲氏はこのスタジオにて、英国が誇る名門オーケストラであるロンドン交響楽団と、最新作アルバムの録音を終えた直後だった。

ビートルズの4人が練り歩くジャケット写真が撮影された有名な横断歩道を渡り、白い建物の中へと入って受付を済ませると、地下の第一スタジオへ。優に数十メートルは奥行きがあると思えるホールの中央には、椅子と照明器具、そしてテレビ・カメラが設置されている。あとは、カメラの位置や配線の具合を確認しているスタッフが数人。ここで、日本で販売される予定の、久石氏のインタビューを内容とするDVDの収録が行われることになっていた。そのインタビューの場に同席することが許されたのだ。

収録開始の時間が近付くにつれて、久石氏のマネージャーや今回の録音作業に関わるコーディネーターといった人々の姿が揃い始めた。それまでしんとしていたスタジオに、足音や話し声が響くようになる。最後にジャケット姿の久石氏が現れると、DVDの取材班に軽くねぎらいの言葉をかけた後、用意された中央の椅子に腰掛けた。準備が整い、取材班が周囲の人間に携帯電話の電源を切るよう促す。一瞬の沈黙。その静寂の中に、久石氏の言葉が響き始めた。

シビアな環境に身を置けば、 客観的な自分が見える

あまり広くは知られていないが、久石氏は、ロンドンという都市と縁が深い。生まれて初めての海外訪問でロンドンを訪れたのが、25歳のとき。このときは、世界の名作映画音楽を集めたレコードの制作に関わるために1カ月半滞在した。また40代の頃には、約2年間にわたりこの地で生活を送っている。

久石:

ある時期は、本当にロンドンでばかりレコーディングを行っていましたね。それから10年ぐらいの期間を置いて、宮崎駿監督の「ハウルの動く城」の映画音楽を手掛けた際に、またロンドンに戻ってきました。「ハウルの動く城」は、まずプラハでチェコ・フィルハーモニーとの録音作業を行ってから、ロンドンのアビー・ロード・スタジオでリミックスして。ここ4、5年は、大事な仕事はロンドンで仕上げているんですよ。

久石:

今回は、録音の段階からロンドン交響楽団にお願いしました。日本のオーケストラだって、すごく優秀です。レコーディング作業そのものだけに限って言えば、日本で行っても何ら問題はないでしょう。ただ海外で、肌が違う、言葉が違う人と接していると、自分のテンションが上がるんです。言葉も宗教も違う人たち、さらには世界有数の音楽家の人たちに、自分の音楽をどういう風に受け止めてもらえるか。そして、自分が今どういうポジションにいるか。日本にいたら、世界の人々にどのように受け止めてもらえるか、分かりずらいですよね。こういうシビアな環境に身を置けば、客観的な自分が見えてくる。

久石:

あとはやっぱり、英国って、音楽のレベルが高い国なんです。僕らは音楽家なので、それが一番ですよ。例えば日本の電化製品は優れているって言われますよね。確かにわりと一般的な、安い商品に関してはレベルが高いかもしれない。でも音楽の世界におけるレコーディングの機材って、ほとんどが英国製なんですよ。「英国製」って聞いただけでは、とてもいい加減な代物に思えてきますけどね。でも、実はみんな英国製なの。

久石:

そんな機材を作ってしまう英国人たちがまたすごいと思う。あんまり英国人って働かないっていう印象がありますよね。でも音楽業界では、世界で最高峰の機材を英国人たちが作っているんですよ。「ロード・オブ・ザ・リング」も「ハリー・ポッター」も、サウンド・トラックはロンドンで録音していますよね。ハリウッド映画だって、一番大事な音楽はほとんどロンドンで録ってるんですよ。すると、やはりここは世界で一番良い音楽環境ということになる。ロンドンでのレコーディングを続けていると、そのレベルを絶えず意識させられます。

難しいものを難しく演奏せず、あくまでも音楽的に表現する

「25歳で初めて渡英したときには、夢のまた夢だったと思いますよ」と言う、ロンドン交響楽団を指揮しての録音作業。同作業に立ち会った関係者によると、久石氏はすべて英語で指示を出しながら、非常に和やかな雰囲気の中で作業を進めていたという。

久石:

ロンドン交響楽団とは、15年くらい前に、「水の旅人 侍KIDS」という映画のテーマ音楽を録ったんですね。また昨年には、前作となる「ミニマリズム」の録音も行いました。日本以外で音楽を表現できる場として、ロンドンでの活動がまた復活したというのがうれしいですね。

久石:

去年の「ミニマリズム」のときと全く同じように、演奏あるいは指揮をしながらロンドン交響楽団の皆さんに指示を出していくわけです。今年は一段二段と高いレベルでできました。非常に良い協調というか、お互い理解し合えた。演奏はやはり、1回目より2回目の方が、音楽上のコミュニケーションが増えるんですよね。例えば前作と同様に、マリンバの演奏で、非常に難しいところがあるんです。その部分に出くわすと、皆で「ああ、去年のデジャブだ」なんて言いながら、楽しみながら演奏していました。そういう意味では、コミュニケーションが上手くなっているんだと思います。

久石:

セッションは、1曲につき大体1時間半くらいの時間で仕上げていかなければなりません。その時間枠で仕上げるものとしては、今回、演奏する曲は難易度が高い。それをこのレベルでこなしてしまうロンドン交響楽団は、本当に豊かな力を秘めていると思います。難しいものを難しいように演奏するのではなくて、それをあくまでも音楽的に表現する。やはりこの辺は、さすが世界最高峰のオーケストラなのかなと感じましたね。

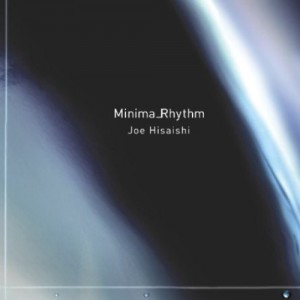

ときに難解とも受け取られる現代音楽の代表格であるミニマル・ミュージックに、音大時代からずっとこだわってきた。そのこだわりは、昨年にロンドン交響楽団との録音に臨んだアルバム「ミニマリズム」でついに具現化。そして今回、今度は映画・CM音楽の集大成となる「メロディフォニー」の録音を、再びロンドンで行った。

久石:

私には、大きな夢が2つありました。一つは、芸術家としての自分が追い求める、ミニマル・ミュージックをテーマとしたアルバムを完成させること。この目標は、昨年の時点で「ミニマリズム」というアルバムを完成させることで実現しました。ただそれだけではなくてもう一つ、これもやはり自分が長年続けてきた映画音楽やテレビ・ドラマのサウンド・トラックに代表されるメロディアスな音楽を、オーケストラを使って録りたいと去年からずっと思っていたんですよ。つまり、作家としての自分と、メロディー・メーカーとしての自分の両方を生かしたいというか。去年の「ミニマリズム」の録音時に書いていたノートを引っくり返してみると、両方の種類の音楽についてのメモを残しているんですね。年が明けて考えてみて、やはりこれは両方あってこそ自分の姿ではないか、と強く思うようになって。「ミニマリズム」と「メロディフォニー」の2つを持って、自分をすべて表現できるという気持ちです。

私にとっては、両方あって車の両輪みたいなものだから

勝手な思い込みであることは承知しながらも、久石氏にとっての2つの大きな夢がここロンドンで実現したことに、ロンドン在住者としての小さな喜びを感じた。同時に、「作家としての自分」と、「メロディー・メーカーとしての自分」という自身の2つの側面を、他人を分析するかのように、冷静に見つめているということに少し驚いた。その両極端な2つの側面を演出しようとするのであれば、対照性をより出すために、2つのアルバムを違う場所で、違うオーケストラを使って制作するという考えは浮かばなかったのだろうか。

久石:

いや、同じオーケストラを使って異なる音楽を演奏するからいいんですよ。というのも、私にとっては、ミニマル・ミュージックと、映画やテレビ・ドラマ、CMで使われることを念頭に置いて作曲した音楽の関係は、車の両輪みたいなものだから。作家性のある音楽をきちんと追求していきたいと思う自分と、エンターテインメントというか、大衆性を持つ音楽を皆さんに聴いていただきたいと願う2つの異なる自分は、いわば車の両輪なんです。ミニマル・ミュージックだけを作曲していたら、ロンドンでレコーディングする立場を築くのは正直言って非常に難しいですよ。ある意味では、エンターテインメントの分野で一般の方々からの支持をいただいているからこそ可能なことでしょう。

「メロディフォニー」収録曲の選定に際しては、インターネットでの一般投票を呼び掛けた。収録曲には、「となりのトトロ」や「菊次郎の夏」といった日本映画の名作で使われた、おなじみの作品が並ぶ。メロディー・メーカーとしての久石氏の真骨頂だ。

久石:

ほぼベストに近い音楽ができたと思います。ただ昔の作品ばかりを並べただけではおもしろくないので、できるだけ去年、今年までに作曲してきたものも網羅しようと試みました。オーケストラ演奏における楽器の色々な使い方は年々上手くなっているのに、昔の作品は、オーケストラの編成が小さいままなんです。だから、そうした部分を変えたりしました。また映画音楽として作曲したときに、映画のサイズになったままの曲があるんです。それを今回まとめて、一つの音楽作品として聴けるようにするのも狙い。例えば「坂の上の雲」といった現在進行形でオンエアされているテレビ・ドラマの曲も、11~12分の曲としてまとめ直しました。あるいは「魔女の宅急便」。個人的には1回もきちんとレコーディングしていないんですね。けれども今回は、ロンドン交響楽団と合体する形で録音し直すことができました。

疲れが限界を超えたときは、変に休まないで続ける

ビートルズの曲名にかけて、ロンドンでの日々を「『A Hard Day’s Night』だった」と振り返るほどの過密日程。録音作業は、文字通り、朝から晩まで続けられた。その中でも久石氏は、寸暇を惜しんでピアノの練習を行っていたという。

久石:

レコーディングでこちらに来る直前まで編曲作業などを行っていたので、ピアノを触る時間が1日に1時間もなかったんですよ。ピアノは間違いなく練習量が比例してくる楽器ですから。通常だと1日7、8時間は練習するのに、今回は1時間くらいしかできなかった。

久石:

3日間にわたってオーケストラとのレコーディングがあり、その後に迎えたピアノ演奏の収録の日は、朝から別の録音作業を始めて、午後は50人くらいのコーラスを指揮して、疲労もピーク。それからピアノの演奏をするのは少し厳しいんじゃないかと思っていたんですが、その中でも実は起きていたんで。限界を超えているときは、変に休まない。確か夜中に4時間くらいぶっ通しでピアノを弾いてました。疲れているときは、ピークを超したらひたすら集中する。休まずにもうひたすらそこに向かったのが、良い結果になったのではないかと思いますね。

作曲家であり、指揮者であり、演奏家でもある久石氏は、ときに一人で何役をも同時にこなすことを求められてしまう。そうした音楽活動を、何十年にもわたって続けてきたのだ。朝早くからのレコーディング作業を終えた後、夜10時過ぎになってもピアノを弾き続ける久石氏の姿を見ていたというDVD取材班の一人が、「その意欲はどこから生まれるのですか」と尋ねた。

久石:

それは、あの、やりたいことがあるから。そして、一つやりたいことができたと思うと、必ずその次に何かが起きるんです。あそこがもうちょっとだったなあとか。そう思ったときに、コマーシャル音楽や映画音楽の作曲だったり、コンサートだったりといった仕事を利用しながら、自分のやりたいことを追求できる。たぶんコンサートを成功させることを目的としてやっていても、個人的に自分が音楽家として抱えている問題を解消しようともしているんですよ。

久石:

だから、休む必要がないんじゃないですかね。例えば今回のロンドン録音でも、僕はピアノのレコーディングが終わったら2日間お休みになったんですね。でも、休んでなんかいません。あれはもう、数カ月後に行われるクラシックのオーケストラ演奏の準備のための時間だと思っていましたから。次にやらなければいけないことを時間的に逆算すると、今はどの位置にいるかという目安が常に見えるし、今回はここを絶対にクリアするという課題は絶えずありますよね。それをこなす、チャレンジしていくという気持ちの方が強い。

久石:

もっと完成されたものを考えたい、もっとレベルの高いものをという思いはいつも根底にはあるのですが、結局はディテールの積み重ねなんですよ。一つひとつの仕事を区切りにしながら、一個一個調整をしていく。指揮者としてもきちんとしたものができるようになりたい。もちろん作曲家としても。そういうようなことを僕は考えちゃいますね。

DVD取材班によるインタビュー収録を終えた久石氏は、束の間のコーヒー・タイムを取った後、またすぐに別のスタジオへと向かっていった。そして、改めて挨拶をしようと私たちがこの場所を訪れたときにはもう、同氏はレコーディングの編集作業に取り掛かっていた。自身の音楽活動を車の両輪に例えた彼は、その車輪をフルスロットルで回転させて、次の地点へと走り始めていた。

(出典:英国ニュースダイジェスト 久石譲インタビュー より)

「Melodyphony」

Melodyphony世界最高峰のオーケストラ、ロンドン交響楽団の演奏で収録した久石譲のベスト・アルバム。インターネットの人気投票を参考に収録曲を久石氏自身が選んだ。「メロディー+シンフォニー」から生まれたタイトル「メロディフォニー」の通り、メロディアスな美しい楽曲がラインナップ。昨年発表した現代音楽の作家としてミニマル・ミュージックを強く意識したアルバム「ミニマリズム」の対とも言える作品。

1. Water Traveller

(映画「水の旅人」メイン・テーマ)

2. Oriental Wind

(サントリー「伊右衛門」)

3. Kiki’s Delivery Service

(映画「魔女の宅急便」より「海の見える街」)

4. Saka No Ue No Kumo

(NHKスペシャル・ドラマ「坂の上の雲」)

5. Departures

(映画「おくりびと」)

6. Summer

(映画「菊次郎の夏」メイン・テーマ/トヨタ「カローラ」)

7. Orbis

(サントリー1万人の第九)

8. One Summer’s Day

(映画「千と千尋の神隠し」より「あの夏へ」)

9. My Neighbour TOTORO

(映画「となりのトトロ」 より「となりのトトロ」)

Disc. 久石譲 『ミニマリズム Minima_Rhythm』

Disc. 久石譲 『メロディフォニー Melodyphony ~Best of Joe Hisaishi〜』