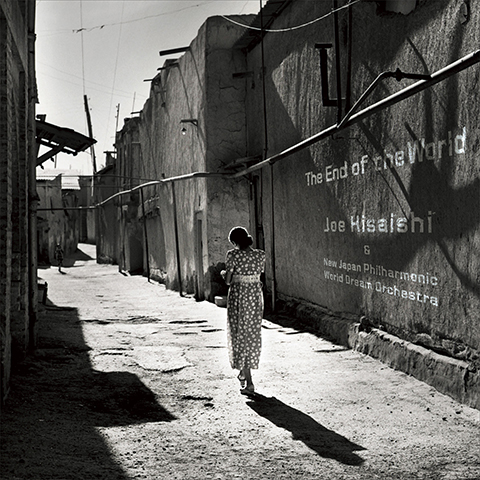

2016年7月13日 CD発売 UMCK-1545/6

2016年7月27日 LP発売 UMJK-9062/3(完全限定生産)

大迫力のコンサート「久石譲&ワールド・ドリーム・オーケストラ2015」を完全収録!壮大な交響詩として生まれ変わった完全版「Symphonic Poem NAUSICAÄ 2015」も初音源化!

戦後70周年の特別な年に開催された「久石譲&W.D.O.2015」。「The End of the World」(声楽と管弦楽のための)+(久石 譲リコンポーズド「The End of the World」-ヴォーカルナンバー 「この世の果てまで」)の壮大な交響作品をはじめ、日本への想いを込めて書き下ろした「祈りのうた」(ピアノ+弦楽合奏+チューブラー・ベルズ版)、そして長年の時を経て壮大な交響詩として生まれ変わった「Symphonic Poem NAUSICAÄ 2015」(映画『風の谷のナウシカ』より)の完全版が満を持して音源化。

根強いファンをもつ「il porco rosso」「Madness」(映画『紅の豚』より)、「Dream More」(サントリー ザ・プレミアム・モルツ マスターズ・ドリーム CMテーマ曲)、さらにアンコール曲「Your Story 2015」(映画『悪人』主題歌より)、「World Dreams」(W.D.O.テーマ曲 合唱付き)まで約2時間を超える迫力のコンサートの模様を完全収録!

(メーカーインフォメーションより)

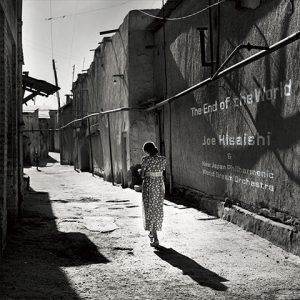

アルバム『The End of the World』に寄せて

鎮魂の鐘で始まり、希望の鐘で終わる──。2015年8月に開催された久石譲&新日本フィル・ワールド・ドリーム・オーケストラ(以下、W.D.O.)の全国ツアー(以下、W.D.O.2015)と、その演奏曲を完全収録した本盤『The End of the World』の内容を要約するならば、ズバリその一言に尽きる。戦後70周年という特別な年にふさわしい、練りに練られたプログラム。ただし、そこにたどり着くまでは、約1年にも及ぶ準備期間と、絶え間ない試行錯誤の繰り返しを必要とした。

2014年、すなわちW.D.O.結成から10年目の節目の年、久石は3年ぶりのW.D.O.のコンサートを指揮した。「ジャンルにとらわれず魅力ある作品を多くの人々に聴いてもらう」という結成当初からのコンセプトはそのままに、10年の間に飛躍を遂げたW.D.O.はポップス・オーケストラというカテゴリーの枠を大きく越え、”本物の音楽”を志向するオーケストラに成長していた。しかもW.D.O.は、日本人にとって特別な意味をもつ夏-広島・長崎の原爆投下と8月15日の終戦記念日を含む夏-という季節に限定してコンサートを開催する。そこで久石は、W.D.O.2014のテーマを「鎮魂の時」と位置づけ、クシシュトフ・ペンデレツキ作曲《広島の犠牲者に捧げる哀歌》、J・Sバッハ作曲《G線上のアリア》、それに太平洋戦争に関連する久石の映画音楽作品-アルバム『WORKS IV』にも収録されている《ヴァイオリンとオーケストラのための「私は貝になりたい」》《「風立ちぬ」第2組曲》《小さいおうち》の3曲-を演奏した。このW.D.O.2014の演奏会は大きな反響を巻き起こし、演奏終了直後、久石は聴衆の前で翌年のW.D.O.ツアー開催を宣言した。久石とW.D.O.が提示したメッセージが見事に伝わり、これまでになかったようなシリアスなプログラムでも聴衆に受け入れてもらえる、という確信が得られたからである。

その翌月、久石は30年来の夢だった「現代のすぐれた音楽を紹介する演奏会」、すなわち「Joe Hisaishi presents MUSIC FUTURE」第1回演奏会(MF Vol.1)を開催し、かねてから彼が敬愛するホーリー・ミニマリズムの作曲家、ヘンリク・グレツキとアルヴォ・ペルトの作品を演奏・紹介した。祈りに満ちた彼らの音楽は、第2次世界大戦のホロコーストの悲劇や、冷戦時代の恐怖政治の抑圧と密接な関わりを持っている。ゴレツキとペルトの演奏は、来たる2015年にやってくる戦後70周年を久石に強く意識させることになった。

MF Vol.1の演奏会が成功裏に終わったその夜、久石は早くもW.D.O.2015の実現に向けて構想を練り始め、プログラムのテーマを「祈り」とする基本方針を固めた。ツアー開催地には、久石の強い希望で広島と仙台が含まれることが決まった。言うまでもなく、2015年の原爆投下70周年と、2011年東日本大震災から立ち直りつつある東北地方を意識しての決定である(奇しくも広島公演は、8月6日の原爆の日に開催されることになった)。その際、久石が強調していたのは「単に”追悼”や”鎮魂”を掲げるのではなく、そこから先の未来に向けたメッセージも伝えなくてはならない」という点だった。それが出来なければ、W.D.O.は真の意味で「ワールド・ドリーム」を名乗る資格がない──そのような強い決意のもと、久石はW.D.O.2015のプログラミングに着手した。

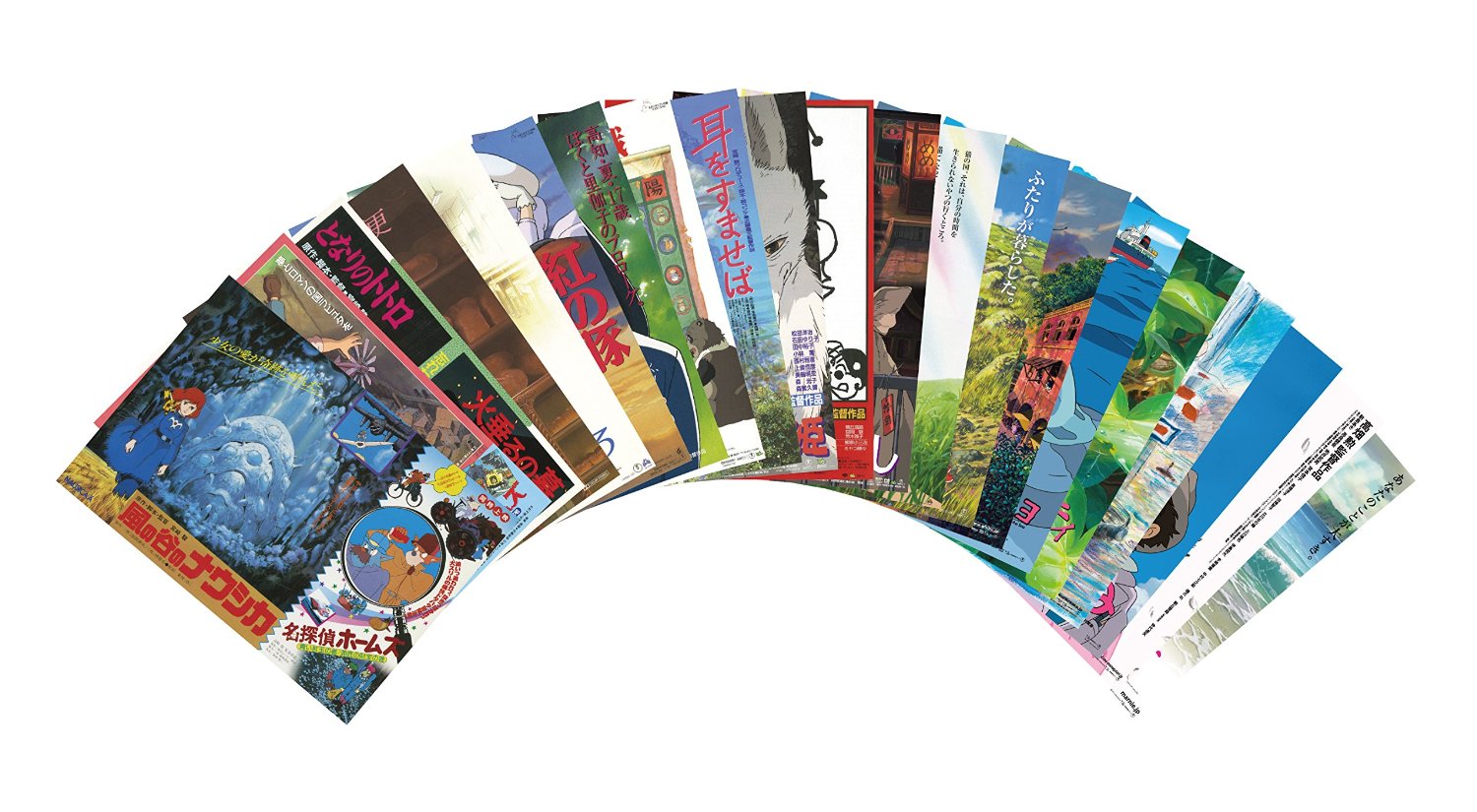

プログラムの中で最初に決まったのは、《Symphonic Poem NAUSICAÄ 2015》である。久石の映画音楽作品、特に宮崎駿監督作品のための音楽は、日本のみならず海外でも演奏頻度が飛躍的に高まり、ここ10年は久石以外の指揮者に演奏を委ねる機会も増えてきた。そこで久石は、宮崎作品のオーケストラ譜を完全版(Definitive Edition)の形で整え、W.D.O.で順次初演していくという計画を立てた。その先陣を切る作品としては、やはり『風の谷のナウシカ』がいちばんふさわしい。宮崎監督と久石が初めてタッグを組んだ記念すべき第1作という歴史的意義に加え、『ナウシカ』が描いている”破壊と再生”というテーマがW.D.O. 2015のプログラムにふさわしいと、久石は判断した。

では、他の曲をどうするか? どうしたら、戦後70周年にふさわしく、かつW.D.O.らしいプログラムを組み立てることが出来るか? ここから、久石の長い格闘が始まった。ある段階では、第2次世界大戦の戦没者や犠牲者のために書かれたクラシック曲、あるいはもっと広い意味で”追悼”をテーマにしたクラシック曲なども、演奏の可能性がかなり真剣に検討された。しかしながら、W.D.O.は既存の常設オーケストラと異なり、クラシックだけを演奏する団体ではあに。レクイエム(鎮魂ミサ曲)のような作品ばかり並べた”追悼演奏会”にしたのでは、W.D.O.らしさが失われてしまう。そうは言っても、W.D.O.2015はヒロシマと東北に向けたステートメントをきとんと伝えなくてはならない──。このような雁字搦めの状況の中、ありとあらゆる可能性が候補に挙がり、また破棄されていった。

そうした中から生まれてきたのが、久石が2008年に作曲した《The End of the World》を、W.D.O.2015のプログラムの中で演奏するというアイディアである。もともとこの作品は、久石が2001年同時多発テロ(9.11)に着想を得て作曲したといういきさつがある。そして、W.D.O.のテーマ曲である《World Dreams》も、久石が9.11を強く意識して作曲した作品だ。原爆投下70周年と東日本大震災、これだけでも非常に大きいテーマであるが、久石はそこに9.11を加えることで、戦後70年のあいだに我々日本人が何を体験し、何を感じてきたか、その重みを世界全体の普遍性の中で捉え、《The End of the World》に集約して表現しようと考えた。そのアイディアと軌を一にする形で、東北に向けた新作をW.D.O.2015で演奏するというプランも生まれてきた。久石が《祈りのうた》を作曲したのは、そのプランが生まれてからすぐのことである。

かくして、”祈り”をテーマにしたW.D.O.2015のプログラムは《祈りのうた》《The End of the World》《ナウシカ》の3曲を中心にして構成する、という全体の骨格が固まった。原爆投下70周年の2015年8月6日に広島で演奏しても、東日本大震災の記憶が残る仙台で演奏しても、全く恥ずかしくないプログラムである。まさに「世界の終わり」を垣間見るような重量級の内容だが、そこまで徹底的に突き詰めてこそ、W.D.O.が振り子を揺り戻すようにエンタテインメント性豊かな音楽を演奏することの意味が生まれてくる。その部分に関しては、2015年の久石の新作《Dream More》と、宮崎作品の《紅の豚》を演奏することで万全を期した。

この間、久石は2015年2月の台湾公演と4月のイタリア公演、5月の新日本フィル演奏会(ペルトの交響曲第3番など)、アルバム『Minima_Rhythm II』の準備とリリース、それらと並行して山田洋次監督作『家族はつらいよ』をはじめとする数々のエンタテインメント音楽の作曲など、凄まじいスケジュールをこなしながらW.D.O.2015の準備を進めていった。特に《The End of the World》に関しては、「祈り」というテーマにふさわしい演奏にすべく、作品の構成そのものが大幅に見直された。試行錯誤の結果、《The End of the World》はリハーサル開始まであとわずかというギリギリのタイミングで、ようやく最終的な楽章構成が確定した。

2015年8月5日の大阪公演を皮切りに、全国5都市計6回の公演がもたれたW.D.O.2015。筆者はそのうち、東京公演2回を聴いたが、プログラム第1曲の《祈りのうた》がチューブラー・ベルズで始まり、最後のアンコール曲《World Dreams》の最終和音がチューブラー・ベルズで閉じられるのを聴いて、言葉では表現しようのない感動に打ち震えた。鐘で始まり、鐘で終わるW.D.O.2015。2つの鐘は、同じではない。最初は鎮魂の鐘、最後は希望の鐘だ。この2つの鐘が象徴しているように、W.D.O.2015はプログラム全体にわたり、「鎮魂から希望へ」というトータル・コンセプトが見事に貫かれていた。これほど考え抜かれたコンサートは、久石と言えども、そうそう作り上げることが出来るものではない。だからこそ、本盤『The End of the World』のリリースに際しては、アンコールを含むW.D.O.2015の全演奏曲が1曲も割愛されることなく完全収録されることになった(収録フォーマットの関係上、CDとLPでは曲順が若干異なる)。戦後70周年にふさわしい、久石譲&W.D.O.の歴史的名盤がここに誕生した。

楽曲解説

祈りのうた -Homage to Henryk Górecki-

原曲は2015年1月、三鷹の森ジブリ美術館オリジナルBGMのピアノ独奏曲として書かれた。久石がホーリー・ミニマリズム(聖なるミニマリズム)の様式で初めて作曲した楽曲である。本盤に収録されているピアノ+弦楽合奏+チューブラー・ベルズ版はW.D.O.2015のプログラム第1番として演奏され、その際、「ヘンリク・グレツキへのオマージュ Homage to Henryk Górecki」という副題が付加された。グレツキは、アウシュヴィッツ強制収容所の悲劇-ヒロシマと共に第2次世界大戦を象徴する悲劇-をテーマにした《交響曲第3番「悲歌のシンフォニー」》で知られるホーリー・ミニマリズムの作曲家である。冒頭、チューブラー・ベルズが弔鐘のように鳴り響くと、最初のセクションでピアノ独奏が透明感あふれる三和音のモティーフを導入し、中間部のセクションでピアノとヴァイオリンが悲しみに満ちた和音を演奏した後、嗚咽がこみ上げるような弦楽合奏が加わり、最初のセクションが再現されるという構成になっている。

The End of the World for Vocalists and Orchestra

I. Collapse - II. Grace of the St. Paul -

III. D.e.a.d - IV. Beyond the World

原曲は、久石が2007年秋にニューヨークを訪れた時の印象を基に作曲された。当初《After 9.11》というタイトルが付けられていたように、2001年同時多発テロ(9.11)による世界秩序と価値観の崩壊が引き起こした「不安と混沌」をテーマにした作品である。この楽曲は2008年の初演から本盤のW.D.O.2015ヴァージョンまで、かなり複雑な変遷をたどっているので、以下にその過程を列挙する。

(A)コンサート・ツアー『Piano Stories 2008』初演ヴァージョン(12本のチェロ、コントラバス、ハープ、パーカッション、ピアノのための)

I. Collapse - II. Grace of the St. Paul - III. Beyond the World の3楽章からなる組曲。

(B)アルバム『Another Piano Stories~The End of the World』(2009年2月リリース)収録ヴァージョン

上記(A)に後述のヴォーカル・ナンバー《The End of the World》(ヴォーカルは久石)を加えた4楽章の組曲版。

(C)アルバム『Minima_Rhythm』(2009年8月リリース)収録バージョン(合唱と管弦楽のための)

3楽章版(A)を大幅に加筆してフル・オーケストラ化。併せて第3楽章〈Beyond the World〉では、(A)の構想段階で終わっていた合唱の導入が初めて実現した。

(D)本盤収録のW.D.O.2015ヴァージョン(声楽と管弦楽のための)

(C)の〈Grace of the St.Paul〉と〈Beyond the World〉の合間に、新たな楽章〈D.e.a.d〉を追加。終楽章〈Beyond the World〉の後、ヴォーカル・ナンバー《The End of the World》が続き、全5楽章の組曲のように演奏される。

I. Collapse

グラウンド・ゼロの印象を基に書かれた楽章。冒頭、チューブラー・ベルズが打ち鳴らす”警鐘”のリズム動機が、全曲を統一する循環動機もしくは固定楽想(idéefixe)として、その後も繰り返し登場する。先の見えない不安を表現したような第1主題と、より軽快な楽章を持つ第2主題から構成される。

II. Grace of the St.Paul

楽章名はグラウンド・ゼロに近いセント・ポール教会(9.11発生時、多くの負傷者が担ぎ込まれた)に由来する。冒頭で演奏されるチェロ独奏の痛切な哀歌が中近東風の楽想に発展し、人々の苦しみや祈りを表現していく。このセクションが感情の高まりを見せた後、サクソフォン・ソロが一種のカデンツァのように鳴り響き、ニューヨークの都会を彷彿とさせるジャジーなセクションに移行する。そのセクションで繰り返し聴こえてくる不思議な信号音は、テロ現場やセント・ポール教会に駆けつける緊急車両のサイレンのドップラー効果を表現したものである。

III. D.e.a.d

原曲は、2005年に発表された4楽章の管弦楽組曲《DEAD》(曲名は”死”と、D(レ)E(ミ)A(ラ)D(レ)の音名のダブル・ミーニング)の第2楽章〈The Abyss~深淵を臨く者は・・・・~〉。原曲の楽章名は、ニーチェの哲学書『ツァラトゥストラはかく語りき』に登場する一節「怪物と闘う者は、その過程で自分が怪物にならぬよう注意せねばならない。深淵を臨くと、深淵がこちらを臨き返してくる」に由来する。今回、新たに声楽と弦楽合奏のために再構成され、久石のアイディアを基に麻衣が歌詞を書き下ろした。声楽パートをカウンターテナーが歌うことで、歌詞が特定の事件(すなわち9.11)や世俗そのものを超越し、ある種の箴言のように響いてくる。

IV. Beyond the World

「世界の終わり」の不安と混沌が極限に達し、同時にそれがビッグバンを起こすように、「生への意思」に転じていくさまを、8分の11拍子という複雑な変拍子と、絶えず変化を続ける浮遊感に満ちたハーモニーによって表現した壮大な楽章。アルバム『Minima_Rhythm』録音時に、久石自身の作詞によるラテン語の合唱パートが付加された。楽章の終わりには、チューブラー・ベルズの”警鐘”のリズム動機が回帰する。

Recomposed by Joe Hisaishi The End of the World

原曲は、ポップス歌手スキータ・デイヴィスが1962年にヒットさせたヴォーカル・ナンバー(邦題は《この世の果てまで》)。歌詞の内容は、作詞者のSylvia Deeが14歳で父親と死別した時の悲しみを綴ったものとされている。このヴォーカル・ナンバーは、上述の組曲《The End of the World》の作曲にも大きなインスピレーションを与えた。本楽曲のメロディーの美しさをかねてから高く評価していた久石は、アルバム『Another Piano Stories』の時と同様にヴォーカル・ナンバーをリコンポーズし、それを組曲のエピローグとして付加している。交響曲の中に世俗曲や民謡を引用した、グスタフ・マーラーの方法論にも近いと言えるだろう。〈D.e.a.d〉とは正反対に、愛する者を失った悲しみをエモーショナルに歌うカウンターテナーと、その嘆きを暖かく包み込む崇高な合唱。その背後で静かに鳴り響くチューブラー・ベルズのリズム動機は、もはや恐ろしい”警鐘”ではなく、祈りの弔鐘”へと優しく姿を変えている。かくして9.11の悲しみは、誰もが共感し得る私たち自身の悲しみに昇華して普遍化を遂げ、戦後70周年にふさわしい世界観を獲得することに成功している。

紅の豚

il porco rosso - Madness

世界大恐慌のイタリアを舞台に、豚の姿に変わった伝説のパイロット、ポルコ・ロッソの活躍を描いた宮崎駿監督の冒険ロマン。物語の時代が1920年代後半に設定されていたため、久石の音楽も1920年台のジャズ・エイジを強く意識したスコアとなった。本盤収録の2曲のうち、前半の〈il porco rosso〉はイメージ・アルバムで《マルコとジーナのテーマ》と名付けられていた、《帰らざる日々》のテーマ。ジャージーなピアノが、マルコ(ポルコの本名)と美女ジーナの”ロマンス”をノスタルジックに演出する。後半の〈Madness〉は、ポルコがファシストたちの追手を逃れ、飛行艇を飛び立たせるアクション・シーンの音楽。もともとこの楽曲は、小説家フィッツジェラルドをテーマにした久石の1992年のソロ・アルバム『My Lost City』(アルバム名はフィッツジェラルドのエッセイ集のタイトルに由来)に収録されていたが、宮崎監督の強い要望で本編使用曲に決まった、という逸話がある。大恐慌直前のジャズ・エイジの”狂騒”と、1980年代後半のバブルの”狂騒”を重ね合わせて久石が表現した〈Madness〉。その警鐘に耳を傾けることもなく、日本のバブルは『My Lost City』リリースと『紅の豚』公開の直後、崩壊した。

Dream More

サントリー「ザ・プレミアム・モルツ・マスターズドリーム」のCMテーマとして作曲された、2015年の久石の新作のひとつ。CM発表会見にて、久石は「ノスタルジックで感傷的なメロディー」を「いろいろな味わいのする多重奏」に仕上げたと語っている。本盤に収録されているのは、W.D.O.2015で世界初演されたフル・ヴァージョン。《Dream More》という曲名には、現状に満足せず、さらなる夢(ドリーム)を追い求めていこうとする久石とW.D.O.の飽くなきチャレンジ精神が込められているように思われる。

Symphonic Poem NAUSICAÄ 2015

(a)風の伝説 – (b)遠い日々 – (c)ナウシカ・レクイエム – (d)メーヴェとコルベットの戦い –

(e)谷への道 – (f)蘇る巨神兵 – (g)遠い日々 – (h)鳥の人 – (i)風の伝説

最終戦争「火の七日間」が勃発し、巨神兵が破壊の限りを尽くして崩壊した巨大産業文明。それから1000年後、荒廃した世界の中で暮らす少女ナウシカは、戦乱の中で自然との共生を強く訴えかけ、自ら命を投げ出すことで世界に奇跡を起こす。久石と宮崎監督がタッグを組んだ記念すべき第1作にして、久石の代表作のひとつでもある『風の谷のナウシカ』の音楽は、久石自身のコンサートに限っても、これまでさまざまな編成によって演奏されてきた。演奏会用の管弦楽曲に関しては、メインテーマ〈風の伝説〉の単独演奏ほか、すでに2つの組曲が交響詩の形で演奏されている。すなわち、アルバム『WORKS I』収録の1997年ヴァージョン(a, b, c, d, e, g, h, i)と、BD&DVD『久石譲 in 武道館』およびアルバム『The Best of Cinema Music』収録の2008年ヴァージョン(a, b, c, d, g, h, i)である。今回の演奏に際しては、久石は『ナウシカ』のために作曲した素材をすべて検討し直し、完全版となる新たなヴァージョンを作り上げた。この完全版は、近く楽譜出版が予定されている。

(a)風の伝説

本編オープニングタイトルの音楽。衝撃的なティンパニで始まる導入部の後、久石のソロ・ピアノが万感の想いを込めてメインテーマを演奏する。そのメロディーの冒頭部分は、あたかも1980年代の映画音楽のトレンドに真っ向から抵抗するかのように、コード進行をほとんど変えない形で作曲されている。ミニマル・ミュージックの作曲家ならではのストイックな音楽的姿勢と、文字通り身を削るようなナウシカの壮絶な生きざまが重なって聴こえてくるのは、筆者ひとりだけではないだろう。

(b)遠い日々

「ラン・ランララ・ランランラン」の歌詞で知られるモティーフを、オーケストラのみで扱った部分。軽やかな木管がモティーフを提示した後、バロック風のフーガが続く。このフーガは、チェロとピアノのために書かれた《「風の谷のナウシカ」より組曲5つのメロディー》第4曲のフゲッタを発展させたものである(蛇足だが、曲のイメージと本編の印象から、「ラン・ランララ・ランランラン」のモティーフを〈ナウシカ・レクイエム〉と表記する解説がしばしば見受けられるが、それらはすべて誤り。正しくは〈遠い日々〉のモティーフである)。

(c)ナウシカ・レクイエム

自らの命を犠牲にして、虫たちの暴走を止めたナウシカを人々が嘆き悲しむシーンの音楽。バロックの作曲家ゲオルク・フリードリヒ・ヘンデルにも通じる力強い楽想が、聴く者に強い印象を与える。日本武道館で演奏された2008年ヴァージョンより、この部分の音楽には合唱パートが付加され、レクイエム(鎮魂ミサ曲)の〈怒りの日〉のラテン語歌詞を歌う。歌詞と訳は次の通り。「Dies iræ, dies illa 怒りの日が到来する時/solvet sæclum in favilla この世は灰燼に帰すだろう/teste David cum Sibylla ダビデとシビラの予言のように/Quantus tremor est futurus その恐ろしさは如何ばかりか」。

(d)メーヴェとコルベットの戦い

小型飛行機メーヴェを操るナウシカがトルメキア軍の大型戦闘機コルベットの追撃をかわすシーンの、ダイナミックな音楽。

(e)谷への道

サントラ録音に先立ち、久石が宮崎監督の絵コンテを基に作曲・録音した『イメージアルバム 鳥の人…』および『シンフォニー 風の伝説』に収録されていた楽曲。本編では未使用に終わったが、『ナウシカ』の世界観を表現するのに欠かせない重要な音楽のひとつである。当初からチェロの音色を意識して作曲されたという経緯もあり、本盤に聴かれる演奏でも、チェロがモティーフに豊かな膨らみを与えている。

(f)蘇る巨神兵

今回、初めて交響詩の中に組み込まれたモティーフ。不気味なグリッサンドを歌う合唱パートが新たに付加され、巨神兵の恐怖を強調する。

(g)遠い日々

本編のクライマックス、絶命したはずのナウシカが蘇る感動的なシーンの音楽。サントラ録音時、まだ4歳だった久石の娘・麻衣が「ラン・ランララ・ランランラン」を歌い、絶大な効果を上げた逸話はあまりにも有名である。W.D.O.2015の演奏に先立つリハーサルでは、「オペラ歌手のように朗々と歌わず、あくまでも気負わないで」と久石が指示を与えていたのが印象的だった。

(h)鳥の人

上の(g)に続き、人々がナウシカの再生と平和の到来を喜ぶラストの音楽。壮大な合唱が「ラララン・ランランラン」と歌い、音楽は歓喜の頂点に達する。

(i)風の伝説

オーボエが〈風の伝説〉のモティーフをしみじみと回想した後、本編エンドロールの音楽を凝縮したエピソードで全曲が閉じられる。

Your Story 2015

原曲は、第34回日本アカデミー賞最優秀作品賞、最優秀音楽賞ほか5部門に輝いた李相日監督『悪人』の主題歌。W.D.O.2015のアンコールで、テナーとカウンターテナーのための新ヴァージョンが披露された(本盤の演奏では、高橋淳が両方の声域にまたがる形で歌唱を披露している)。2011年、東日本大震災の3ヶ月後に開催されたチャリティ・コンサートでは、久石が撮影してきた被災地のスチール写真の投影と共に《Your Story》が演奏され、聴衆に深い感銘を与えた。そこには「Your Storyとはあなたたち、わたしたち日本人のストーリー」という言外の意味が込められていたように思われる。以上のような文脈を考慮し、別掲の歌詞日本語訳は、サントラ盤所収の日本語訳とは異なる形で訳出した。

World Dreams for Mixed Chorus and Orchestra

2004年、久石と新日本フィルがW.D.O.を立ち上げた歳に書き下ろした、W.D.O.テーマ曲。「作曲している時、僕の頭を過っていた映像は9.11のビルに突っ込む飛行機、アフガン、イラクの逃げまどう一般の人々や子供たちだった。『何で・・・・』そんな思いの中、静かで優しく語りかけ、しかもマイナーではなくある種、国家のような格調のあるメロディーが頭を過った」。本盤では、2011年に麻衣が作詞した歌詞を合唱が歌うヴァージョンが演奏されている。久石とW.D.O.が奏で続ける”世界の夢”(ワールド・ドリーム)を象徴した、崇高なメロディー。そこに込められた”希望の力”を、チューブラー・ベルズが心に刻みこむよういして静かに鳴り響き、W.D.O.2015の幕となる。

2016年5月27日、オバマ大統領広島訪問の日に

前島秀国 Hidekuni Maejima

サウンド&ヴィジュアル・ライター

(寄稿・楽曲解説 ~CDライナーノーツより)

World Dreams

作曲:久石譲 歌詞:麻衣

遙かなるこの大地 朝日を浴び

澄み渡る青い空 時の歩みをうつす

世界の声は 希望の力

時を越え響き渡れ 愛を歌おう

哀しみにつまずけば 自由がみえる

歓びの灯が消えても 共に歩き続けよう

世界の夢よ 全ての人に

届けようこの歌声 愛を信じて

夢をみるひとすじの小さな光

千年の時を経て 明日を照らし続ける

愛を歌おう

遙かなるこの大地 朝日を浴び

澄み渡る青い空 時の歩みをうつす

世界の夢よ すべての人よ

誇り高きこの夢に 愛を誓おう

永久(とわ)に誓おう

(「World Dreams」歌詞 ~CDライナーノーツより)

※他作品歌詞もすべてライナーノーツ掲載あり

「The end of the World」について

-《The End of the World》は2008年に初めて発表したものを進化させ、楽章を増やしていますね。

久石:

この曲を作った直接的なきっかけは2001年に起こったアメリカ同時多発テロです。ニューヨークの世界貿易センタービルに飛行機が突っ込んだ映像をずっと自分の中で引きずっていて、グラウンド・ゼロを訪れたりする中で確実に世界の有り様が変わったのを感じていました。それが今に通じているところがあると思い、今回のツアーで演奏しようと思ったわけですが、もともとの3楽章に加え、さらに深いところに入っていけるような《D.e.a.d》という楽章を加えました。以前書いた《DEAD for Strings , Perc. , Harp and Piano》という組曲が《The End of the World》と通じる部分があったので、《DEAD》の第2楽章の弦楽曲をもとに新たに楽章を加え、全体を再構築しました。

-《The End of the World》は冒頭から鳴る鐘の音が印象的です。

久石:

鐘の音はまさに警鐘を意味しています。全楽章であのフレーズを通奏していますが、象徴しているのはいわば”地上の音”。それに対して入ってくる声は、人間を俯瞰で見るような目線です。地上にいる人間の業に対し、遠くから「どうなっていくんだろう」という問いかけをしているんです。

-前半の最後にはスキータ・デイヴィスのヒット曲でもある同名曲《The End of the World》も登場します。

久石:

この曲が最後にくることによって《The End of the World》を全部で5楽章と捉えられるような構成にしたいと思いました。”あなたがいなければ世界が終わる”というラブソングですが、”あなた”を”あなたたち”と解釈することもできて、そう考えるとこれは人類に対するラブソングでもある。だからといってそこにあるのは救いじゃないかもしれない。冒頭で示した鐘の音による旋律も入ってくるし、不協和音も漂っている。それをどう感じてもらえるかがポイントになってくると思います。

(「久石譲&ワールド・ドリーム・オーケストラ 2015」公式パンフレット インタビュー より)

「実は、直前まで決定するのに苦しんでいて、やっと「The End of the World」というタイトルに決まったんです。この「The End of the World」には同名のスタンダード曲も存在して、「あなたがいないと私の世界が終わる」というような意味のラブソングです。でも、この曲のあなたを複数形でとらえ、あなたたちが存在していなければ、世界は終わってしまうといった、もっと広い意味で捉えると、たぶん今、僕が考えている世界観にとても近いんじゃないかと感じて、敢えてこの同じタイトルを用いた理由です。楽曲は、1楽章は4分の6拍子から始まり、最終楽章が8分の11拍子という、大変難しい曲。おまけに、絶えずピアノが鳴らす基本リズムがあり、それに他の楽器が絡み合う、本当に”世界のカオス”、まさに”混沌”を表現するような、アンサンブル自体がカオスになってしまうんじゃないかというくらいの難曲になってしまいました。」

(Blog. 「久石譲 ~Piano Stories 2008~」 コンサート・パンフレット より)

「Symphonic Poem NAUSICAÄ 2015」について

久石譲インタビュー:

オーケストラでのコンサートをずいぶんやってきましたが、映画音楽を演奏しようとすると一部分になってしまうことが多かったので、大きな作品として聴いてもらえるものを作りたいという思いがずっとありました。「風の谷のナウシカ」の組曲は以前に「WORKS I」というアルバムを作った時に、ロンドン・フィルハーモニック管弦楽団の演奏で録音したバージョンがあったのですが、それをベースに映画で使われているものを継承しながらさらにスケールアップさせようと思って取り組みました。ただ、いざやり始めてみると大変。映画自体が破壊と再生というテーマを持っていて、前半のプログラムと通じているところが多く、精神的に苦労しました。

これを機会に宮崎さんの作品を交響組曲として表現していくプロジェクトを始められたらと思っています。世界中のオーケストラから演奏したいという要望もありますし、今後続けられれば嬉しい。ただ、僕は毎回のコンサートを「これが最後」という気持ちで臨んでいるので、今回きちんと成功してやっと次が見えてくるんだと思います。

(「久石譲&ワールド・ドリーム・オーケストラ 2015」公式パンフレット インタビュー より)

◆CD「The End of the World」

【DISC_1】

1. 祈りのうた -Homage to Henryk Górecki-

The End of the World for Vocalists and Orchestra

2. I. Collapse

3. II. Grace of the St. Paul

4. III. D.e.a.d

5. IV. Beyond the World

6. Recomposed by Joe Hisaishi The End of the World

【DISC_2】

1. il porco rosso

2. Madness

3. Dream More

4. Symphonic Poem NAUSICAÄ 2015

5. Your Story 2015

6. World Dreams for Mixed Chorus and Orchestra

※初回生産限定スペシャルパッケージ(スリーブ付仕様)

All Music Composed, Arranged and Produced by Joe Hisaishi

(DISC 1 Track-6 Music Recomposed and Produced by Joe Hisaishi)

Conducted:Joe Hisaishi

Performed:New Japan Philharmonic World Dream Orchestra

Concert Master:Yasushi Toyoshima

Piano:Joe Hisaishi (DISC 1 Track-1 / DISC 2 Track-1,2,4,5)

Countertenor / Tenor:Jun Takahashi (DISC 1 Track-4,6 / DISC 2 Track-5)

Chorus:Ritsuyukai Choir (DISC 1 Track-5,6 / DISC 2 Track-4,6)

Chorus Master:Takuya Yokoyama (Ritsuyukai Choir)

Live Recorded at The

Symphony Hall, Osaka (5th August, 2015)

Suntory Hall, Tokyo (8th August, 2015)

Sumida Triphony Hall, Tokyo (9th August, 2015)

Mixed at Bunkamura Studio

Recording & Mixing Engineer:Suminobu Hamada (Sound Inn)

Photograph:Ryoichi Saito

and more…

◆LP「The End of the World」

【Side_A】

1. 祈りのうた -Homage to Henryk Górecki-

The End of the World for Vocalists and Orchestra

2. I. Collapse

3. II. Grace of the St. Paul

【Side_B】

The End of the World for Vocalists and Orchestra

4. III. D.e.a.d

5. IV. Beyond the World

6. Recomposed by Joe Hisaishi The End of the World

【Side_C】

1. Symphonic Poem NAUSICAÄ 2015

【Side_D】

1. il porco rosso

2. Madness

3. Dream More

4. Your Story 2015

5. World Dreams for Mixed Chorus and Orchestra