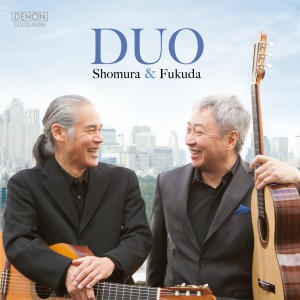

2015年8月5日 CD発売 UMCK-1518

2018年4月25日 LP発売 UMJK-9081/2

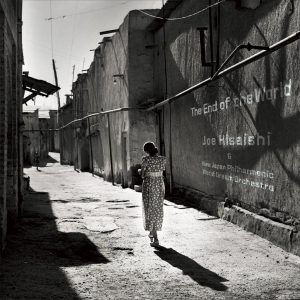

久石譲の真骨頂、ソリッドなサウンドで贈るミニマリズム・シリーズ第2弾。

”現代”(いま)を感じさせるアルバム、ついに登場。

ロンドン・シンフォニー・オーケストラとの『ミニマリズム』から6年ぶりのとなる本作は、よりソリッドで現代的なサウンドに生まれ変わった室内楽作品集。エッシャーのだまし絵からインスピレーションを得た「String Quartet No.1」や、マリンバ2台のための「Shaking Anxiety and Dreamy Globe」、すべて単音だけで構成された「Single Track Music 1」、そして戦後70周年を迎えたこの日本のために書かれた「祈りのうた for Piano」などを収録。

(メーカーインフォメーションより)

久石譲 『Minima_Rhythm II』 に寄せて

”ミニマリズム” から ”アニマリズム” へ

「不協和音ばかりに偏重してしまった現代音楽の中でも、ミニマル・ミュージックには調性もリズムもあった。現代音楽が忘れてしまったのがリズムだったとするならば、それをミニマル・ミュージックは持っていた。(中略)もう一回、作品を書きたいという気持ちが強くなったとき、自分の原点であるミニマル・ミュージックから出発すること、同時に新しいリズムの構造を作ること、それが自分が辿るべき道であると確信した」。このように久石譲が宣言し、アルバム『Minima_Rhythm』(ミニマル・ミュージックのMinimalとリズムRhythmの造語)を発表したのは2009年のことであった。本盤『Minima_Rhythm II』は、前作から実に6年ぶりとなる続編だが、当然のことながら6年の間に久石の音楽はさらなる深化を遂げ、新しい方向を目指して現在進行形で深化を続けている。それがいったい何なのか、具体例を挙げてみたい。

本盤冒頭、ピアノソロによって収録された《祈りのうた》の最初のセクションを、久石はわずか6つの単音のモティーフで始める。天上からの呼びかけを思わせる「ド、ラー」という2音と、それに対する地上の応答のような「ミラドミー」の4音(音楽を少し勉強したリスナーなら、使われている「ラ・ド・ミ」が三和音だとすぐにわかるはずだ)。呼びかけと応答は、何度か繰り返されるうちに音程が変わったり、あるいは音符の数が足されていったりと、少しずつ変化を遂げていく。さらに、同じくピアノソロで演奏されている《WAVE》においては、「ラ・ド♯・ミ」という三和音から生まれた分散和音の波が、繰り返しを重ねながら少しずつ変化を遂げていく。この「少しずつ」という要素が、実はミニマル(最小限)ということに他ならない。

もしもリスナーが、同じ音形を機械的に繰り返していく音楽(いわゆるパターン・ミュージック)だけを「ミニマル・ミュージック」と考えておられるとしたら、《祈りのうた》や《WAVE》はそういう意味での「ミニマル・ミュージック」ではない。これら2曲で久石が重きを置いているのは、音の素材を最小限に限定し、その素材をあるシステムによって「少しずつ」発展させていく、そういう意味での「ミニマル」だ。筆者の知る限り、久石がここまで音の要素を禁欲的に限定して音楽を書いたことは、ほとんどなかったのはないかと思う。

急いで付け加えたいのは、この《祈りのうた》や《WAVE》のような作品は、あくまでも生身の人間が演奏してはじめて意味が生まれてくる音楽という点だ。つまり、漠然と流れる時間の中から《祈りのうた》という曲名に相応しいテンポ感を──広い意味での「リズム」と言っていいだろう──見つけ出し、もしくは《WAVE》という曲名に相応しい潮の満ち引きの「リズム」を見つけ出し、その結果、これ以上ありえないほどシンプルな音の動きに相応しい繊細な音色がピアノから紡ぎ出されることで、ようやく作曲意図が感じられるようになる。別の言い方をすれば、これは躍動感あふれる生命のリズムを持った人間でないと、演奏できない音楽なのだ。それは、本盤に収録された他の3曲についても共通して言える点である。筆者はそれを、ミニマリズムMinima_Rhythmから生まれたアニマリズムAnima_Rhythm──アニマはラテン語で「生命」「魂」の意味──の音楽と呼びたいのだ。

ミニマル・ミュージックからポストクラシカルへ

本盤は作曲家として、また演奏家としてミニマル・ミュージック(必ずしも自作に限らない)と積極的に関わり続けてきた久石の、現時点での最新活動報告的な意味合いも込められている。その意義を理解するためには、ミニマル・ミュージックの歴史についてある程度予備知識があったほうがよいと思うので、要点を掻い摘んで書いておこう。

広い意味でもミニマル・ミュージックは「曲の素材を最小限に限定した音楽」と説明されることが多いが、一般的には、1960年代に登場した4人のアメリカ人作曲家ラ・モンテ・ヤング、テリー・ライリー、スティーヴ・ライヒ、フィリップ・グラス(2015年現在、4人とも音楽活動を継続中)が、反復とズレを基に作り上げた音楽を指すことが多い(これら4人の音楽を、特に「アメリカン・ミニマル・ミュージック」と呼んで区別することがある)。一方、1970年代に入ると、旧ソ連政権下のエストニアやポーランドからも、やはり曲の素材を最小限に限定した音楽を書くアルヴォ・ペルトやヘンリク・グレツキのような作曲家が登場し始めた。この2人にイギリス人のジョン・タヴナーを加えた3人は、教会音楽と関係の深い音楽を多く書いていることから、現在では「ホーリー・ミニマリズム(聖なるミニマリズム)」と呼ばれている。これら7人をミニマル・ミュージックの第1世代の作曲家だとすると、それに続くジョン・アダムズ、マイケル・ナイマン、ルイ・アンドリーセンといった作曲家が第2世代ということになる(一時期、これらの作曲家の音楽は一括してポスト・ミニマリズムと呼ばれていた)。

第2世代よりやや若い世代に位置する久石は、学生時代に出会ったアメリカン・ミニマル・ミュージック(特にテリー・ライリー)に衝撃を受け、1981年作曲の《MKWAJU》や1985年作曲の《DA・MA・SHI・絵》(両曲の改訂版が『Minima_Rhythm』に収録されている)あたりまで、現代音楽作曲家としてミニマル・ミュージックを書いていた。ところが『風の谷のナウシカ』(84)以降、映画音楽を中心とするエンターテインメント側に活動の主軸が移ったため、たとえ本人が書きたくてもミニマルの新作を書く時間的・物理的余裕がまったくなくなってしまったのである。

この間、欧米ミニマル・ミュージックは先に述べたような作曲家を除くと、20世紀末まで後続の傑出した作曲家がなかなか芽を出さない状態が続いていた。この状況を、かつてフィリップ・グラスは「自分たちの名前があまりに大きくなり過ぎて、新人の出る余地がなくなってしまった」と筆者に説明していたが、そうした状況に大きな変化が見られるようになったのは、21世紀に入ってからである。具体的にはニコ・ミューリー、ガブリエル・プロコフィエフ、ブライス・デスナーといった若手作曲家がミニマルを基本としたクラシック作品を発表し、iTunes/You Tube世代のリスナーから大きな支持を獲得するようになったのだが、彼ら若手の音楽を総称して「ポストクラシカル」と呼ぶことが多い。

ポストクラシカルの作曲家たちに共通しているのは、ほぼ全員がミニマルの洗礼を例外なく受けていること、音楽大学などできちんとクラシックの教育を受けていること(つまりアレンジャーに頼らず自分でオーケストレーションが出来ること)、はじめはロックなりテクノなりのポップスフィールドで叩き上げられて才能を開花させていること、その後、改めてクラシックに戻って(ポップス的な感性を活かしながら)演奏会用作品を書いていること、という特徴である。察しのいいリスナーなら、そうした特徴が実は久石についてもそのまま当てはまることに気づくだろう。『風の谷のナウシカ』以降、四半世紀近くも現代音楽から遠ざかり、回り道をしてきたように思える久石だが、実際のところは誰よりも早くポストクラシカル的な道を歩み始めていたのだ。そうした意味において、2014年から久石が始めた『Music Future』というコンサートシリーズ──その第1回公演では本盤に収録された《String Quartet No.1》と《Shaking Anxiety and Dreamy Globe for 2 Marimbas》に加え、ペルト、グレツキ、ミューリーの作品も併せて演奏された──は、アメリカン・ミニマル・ミュージックからホーリー・ミニマリズムを経てポストクラシカルへと進化を続けている久石の軌跡そのものなのである。本盤に収録された5曲を注意深く聴いていくと、その軌跡──ミニマルからポストクラシカルに到る”単線の軌跡”と言い換えてもいい──から見えてくる、さまざまな風景が走馬灯のように流れていくのを確認できるはずだ。

躍動する生命(アニマ)のリズム

アルバム『ジブリ・ベスト・ストーリーズ』所収の拙稿にも少し書いたが、久石の音楽において、ミニマル的な表現は「根源的な生命(力)の存在」と結びつくことが多い。それはミニマル的な表現が、音楽の最も基本的な要素のひとつである「リズム」をどう捉えるか、という問題と深く結びついているからだ。音楽を時間芸術として見た場合、「リズム」「メロディ」「ハーモニー」「音色」という音楽の4大基本要素の中で最も重要なのは、言うまでもなく「リズム」である。リズムのない音楽、時間を感じさせない音楽は死に等しい。つまり「リズムが命」ということである。ミニマルは、そうした音楽の本質を書き手・聴き手の双方に意識化させる、文字通りの最小限の表現手段なのだ。そういうところから久石が音楽を始めている以上、彼の音楽にある種の強度──生命力の強さ、生命力の多様さ──がもたらされるのは、当然の結果と言えるだろう。

先に触れた《祈りのうた》や《WAVE》とは逆に、《String Quartet No.1》 《Shaking Anxiety and Dreamy Globe for 2 Marimbas》それに《Single Track Music 1 for 4 Saxophones and Percussion》には複雑な変拍子が用いられているが、久石の目的は何も作曲上・演奏上の超絶技巧的な凄さを開陳することではない。シンプルなフレーズがズレを見せ、変容を見せ、時にはまったく異なった相貌を見せることで、いかに多様な生命力を獲得し得るか。つまり「リズムの躍動=生命の躍動」を表現したいがために、そうした手法を用いているのである。必ずしも正確な喩えではないかもしれないが、たったひとつの細胞が増殖し、それが重なり集まることで組織が生まれ、器官が生まれ、総体としてひとつの生命が生まれていくダイナミックな過程を「生命の躍動」とするならば、久石の音楽はまさにそうした意味での「生命の躍動」を表現していると言えるだろう。

幸運なことに、筆者は《Single Track Music 1 for 4 Saxophones and Percussion》の録音リハーサルに居合わせることが出来たが、そこで間近に見たものは、久石の音楽が持つ「生命の躍動」に4人のサクソフォニストとパーカッショニストが文字通り「息を吹き込む」、崇高な誕生の瞬間だった。単音から24音まで増殖していくフレーズ(音列)がユニゾンで提示された後、そこから特定の音が残り、引っ掛かり、強調されていくことで、得も言われぬグルーヴ感が生まれてくる。それは時にはジャズ的であったり、琉球音楽的であったり、あるいはロック的であったりするのだが、演奏者たちはそうしたさまざまなリズムの風景──曲名を踏まえて言えば、単線の軌道を走る列車の車窓から見えてくるさまざまな音風景──を目ざとく見つけ、それを楽しみながら生き生きと表現すべく、あらん限りのテクニックとエネルギーを演奏に投入していく。これをPlay(演奏=遊戯)の醍醐味と呼ばずして、何と呼ぼうか。

それは、ミニマリズムMinima_Rhythmという原点を持つ久石の音楽が、高度な技量を備えた本盤の演奏家たちという理解者を得て、躍動する生命(アニマ)のリズムを讃えるアニマリズムAnima_Rhythmの高みに到達した瞬間でもあった。

文:前島秀国

(以上、CDライナーノーツ 寄稿文より)

【楽曲解説】

1. 祈りのうた for Piano (2015)

初演(予定):2015年8月5日、ザ・シンフォニーホール

「久石譲&ワールド・ドリーム・オーケストラ(W.D.O.) 2015」

2015年1月作曲。三鷹の森ジブリ美術館の展示室用音楽として、一足先に聴かれたリスナーも多いかもしれない。世俗の日常を超越した崇高な時間感覚を紡ぎ出す、拍節感の希薄なテンポ。”祈り”の余韻をいっそう純化する、息の長いペダルの使用。久石自身が「僕が初めて書いたホーリー・ミニマリズムの曲」と述べているこの楽曲は、機能和声や調性システムからいったん脱却し、シンプルな三和音という最小限(ミニマル)の構成要素に回帰したアルヴォ・ペルトのティンティナブリ様式(鈴鳴り様式)との親近性を強く感じさせる。本盤に収録されたピアノ版の構成は、ごく大まかに(1)透明感あふれる三和音のモティーフを右手が導入する最初のセクション、(2)悲しみに満ちた和音からなる中間部のセクション、(3)左手の伴奏を伴った最初のセクションの再現、という三部形式と見ることが可能である。

《祈りのうた》という曲名に関して、久石は具体的に誰のための「祈り」か明言していない。ただし2014年暮、すなわち本作作曲直前の時期にW.D.O.2015公演のプログラミングを練っていた久石は、東日本大震災の悲劇について何らかの音楽的ステートメントを盛り込みたいと構想していたので、それが作曲の間接的なきかけになった可能性はある。

//////////////////////////////////////////////

2015年1月、三鷹の森ジブリ美術館オリジナルBGM用のピアノソロ曲として作られた。久石の作家人生の中でも初のホーリー・ミニマリズム作品として書かれたこの曲は、極めてシンプルな3和音を基調とし、極限まで切りつめられた最小限の要素で構成されている。今回演奏される《祈りのうた》は、核をなすピアノに加え、チューブラベルズ、弦楽合奏が加えられた。厳かな鐘の鳴り響く中、静かに訥々と語りかけるように始まるピアノの旋律が印象的である。久石が敬愛するホーリー・ミニマリズムの作曲家ヘンリク・グレツキに捧げられている。

(Blog. 「久石譲&ワールド・ドリーム・オーケストラ 2015」 コンサート・レポート)

//////////////////////////////////////////////

/////////////////////////////////////////////

毎年正月、三鷹の森ジブリ美術館で使うために宮崎(駿)さんに曲を贈っているのですが、今年出来たのがこれだったんです。昨年、ヘンリク・グレツキやアルヴォ・ペルトに代表されるような教会旋法を使ったホーリー・ミニマリズムを演奏してきた影響もあり、シンプルでありながらエモーショナルであることを追求したくなっていたんです。人間は前進しようとするとより複雑なものを求めがちですが、あえてシンプルにいきたかった。そうして出来上がったら自然と《祈りのうた》というタイトルが浮かびました。

(Blog. 「久石譲&ワールド・ドリーム・オーケストラ 2015」 コンサート・パンフレットより)

/////////////////////////////////////////////

2. Shaking Anxiety and Dreamy Globe for 2 Marimbas (2012-2014)

初演:2014年9月29日、よみうり大手町ホール 「Music Future Vol.1」

原曲は、2台のギターのために書かれたHakujuギター・フェスタ委嘱作 《Shaking Anxiety and Dreamy Globe》(2012年8月19日Hakuju Hallにて初演)。曲名は、ダグラス・ホフスタッターの古典的名著『ゲーデル、エッシャー、バッハ』20周年記念版の序文に出てくる「揺れ動く不安と夢の球体」というフレーズに由来する。このフレーズは、著者のホフスタッターがアメリカの詩人ラッセル・エドソンの詩「The Floor」の一節を引用した部分「teetering bulb of dread and dream」を訳したものだが、「揺れ動く不安と夢の球体」という日本語表現を気に入った久石は、敢えて原文の文脈にとらわれず「shaking anxiety(揺れ動く不安)and dreamy globe(夢の球体)」という英語に逆変換し、新たな造語を作り上げた。久石自身はこの造語の意味するところを「生命が生まれる瞬間」と説明している。躍動感あふれるミニマル音形の反復と複雑な変拍子を用いた原曲の構成を踏襲しつつ、本盤に収録されたマリンバ版では第1奏者がグロッケンシュピールを、第2奏者がヴィブラフォンを兼ね、より多彩な音色を獲得。特に「dolente(悲しみを込めて)」と記されたセクションでは、繊細かつ精麗な響きを奏でるグロッケンとヴィブラフォンが印象に残る。

3. Single Track Music 1 for 4 Saxophones and Percussion (2014-2015)

初演(予定):2015年9月24日・25日、よみうり大手町ホール「Music Future Vol.2」

原曲は、毎年ウィンド・アンサンブルの新作を委嘱初演する浜松市の音楽イベント「バンド維新」のために書かれた吹奏楽曲(2015年2月22日アクトシティ浜松にて初演)。久石自身の解説によれば、単音から24音まで増殖するフレーズがユニゾンで演奏され、その中のある音が高音や低音に配置されることで別のフレーズが浮かび上がってくるという、シンプルな構造で作られている。

アメリカン・ミニマル・ミュージックの作曲家たち、特にスティーヴ・ライヒはミニマル特有のズレ(とそこから生まれる変化のプロセス)を生み出すため、バッハ以来おなじみのポリフォニック(多声音楽的)な書法、具体的にはカノンのような手法で声部を重ね合わせる実験を試みたが、本作において久石は、そうしたポリフォニックな手法に頼らず、あくまでも単旋律のユニゾンにこだわりながらズレを生み出す試みにチャレンジしている。つまり多声という”複線”を走るのではなく、あくまでもユニゾンという”単線”を走り続けるわけだ。鉄道の”単線”を意味する《Single Track》という曲名はそこに由来しているが、その際、フレーズ内の音が高音や低音に配置されることで生まれる別のフレーズは、車窓から見えるビルの窓ガラスや川の水面に映る自分の反射した姿(の変形)と考えると、分かりやすいかもしれない。

本盤に収録された演奏において、パーカッショニストがヴィブラフォンを演奏するセクションから中間部となるが、そこに聴かれる和音らしき響きは、あくまでもフレーズの持続音(サステイン)が伸びた結果生まれたものであって、決して意図したものではないという。喩えて言うならば山間部を走る列車の走行音や警笛がこだまし、それが偶発的なハーモニーを生み出すようなものである。

ユニゾンのフレーズの音が時間軸上でズラされることで生まれるさまざまな音風景は──久石は本作を鉄道の標題音楽として書いているわけではないが──車窓から見える多種多様な光景が自分の中のさまざまな記憶を呼び起こしていく、そんな自由連想的な聴き方をリスナーに許容している。最初のユニゾンのフレーズが、民謡のようにもジャズのようにも、あるいはわらべ唄のようにも聴こえてくる面白さ。そういう面白さを実現するためには、最初のフレーズが思わず口ずさみたくなるような親しみやすさを持ちながら、同時に高度な可塑性に耐えうる可能性を潜在的に秘めていなけれなならない。こういうフレーズは、ポップスフィールドで感性を徹底的に鍛え上げられた、久石のような作曲家でなければ絶対に書けないフレーズだと思う。そういう意味で本作は、久石のポストクラシカル的な在り方をこれまでになく明瞭に示した楽曲と言えるだろう。

4. WAVE (2009)

初演:2009年8月15日、ミューザ川崎シンフォニーホール

「久石譲 オーケストラ コンサート 2009 ~ミニマリズム ツアー~」

アメリカン・ミニマル・ミュージック(特にフィリップ・グラス)の功績のひとつは、西洋音楽において単なる伴奏音形とみなされていた分散和音(アルペッジョやアルベルティ・バス)に音楽表現の主体を置くことで「旋律=主、分散和音=従」の関係を逆転させ、分散和音から旋律が発展してく手法を確立・普及させた点である。本作の場合、イ長調の主和音から始まる分散和音は、《WAVE》という曲名が示す通り、寄せては返す波のように何度も繰り返されていくが、渚を洗うひとつひとつの波が決して同じではないように、ひたひたと寄せる分散和音は繰り返しごとに色あいを微妙に変えていく。そして、その色あいの変化の中から、ちょうど波間に浮かぶ小舟のように、1本の旋律がくっきりと上声部に浮かび上がってくるのである。ミニマル作家としての久石譲と旋律作家としての久石譲が、高度な次元で融合した名曲というべきであろう。2009年1月に作曲後、三鷹の森ジブリ美術館展示室用音楽の形で初めて公にされたが、この作品に格別な思い入れを抱く久石は、これまでアンコールなど特別な機会のみに演奏を限定してきた。リリースは本盤が初となる。

5-8. String Quartet No.1 (2014)

初演:2014年9月29日、よみうり大手町ホール「Music Future Vol.1」

2012年に東京で開催された「フェルメール光の王国展」のために久石が書き下ろした室内楽曲《Vermeer & Escher》から4曲を選び、弦楽四重奏曲として新たに構成・作曲し直した作品。作曲活動の初期から、オランダの画家マウリッツ・エッシャーのだまし絵(錯視絵)がもたらす錯視効果と、ミニマル・ミュージック特有のズレがもたらす錯聴効果の類似性に強い関心をいだいていた久石は、1985年に《DA・MA・SHI・絵》という作品を発表しているが、それから約30年、弦楽四重奏だけで構成された本作では、エッシャー特有の線的構成がいっそう強調されることになった(ただし久石は、エッシャーの作品を標題音楽的に表現しているわけではない)。参考までに、作曲にあたって久石がインスパイアされたエッシャーの原画のデータを以下に挙げておく。※割愛

第1楽章:Encounter

冒頭のユニゾンで提示される主題を基にした、ユーモアにあふれるズレの遊戯。

第2楽章:Phosphorescent Sea

グリッサンドの弦の波、それに夜のミステリアスな音楽で表現された「燐光を発する海」の情景。

第3楽章:Metamorphosis

厳格かつ対位法的な音楽で表現される、ズレの「変容」の過程。

第4楽章:Other World

13/8拍子という珍しい拍子を持ち、オクターヴを特徴とする反復音形が中心となる終楽章。オリジナル版では全音階の希望に満ちたモティーフが静かに登場した後、コーダを迎える形をとっていたが、本盤に収録された弦楽四重奏版ではそのモティーフを中心とする新たなクライマックスが築き上げられ、その後、反復音形が再現して余韻を残したコーダを迎える形に改訂されている。

2015/06/18

前島秀国 サウンド&ヴィジュアル・ライター

(【楽曲解説】 ~CDライナーノーツより 抜粋)

補足)

近年の久石譲オリジナル・アルバム(ベストアルバム含む)のほとんどのライナーノーツを手掛けている前島氏。本作品でも「久石譲 『Minim_Rhythm II』に寄せて」と題し、楽曲解説以外にも4ページにわたって、久石譲を紐解いている。本盤に至る経緯、久石譲の現在地を独自の視点で捉えていてより一層引き込まれる。楽曲解説項から溢れた収録曲の解説もそこで述べられており、本作品を聴くための手引きとなるにふさわしい。そして聴覚から得る印象と視覚から得る言語、まさに感覚性と論理性によって本作品の真髄を受け止めることができる。

耳でも、そして言葉でも、久石譲を、久石譲の現在(いま)を、『Minima_Rhythm II』を深く味わいたい方は、ぜひ本作品CDを手にとってほしいと願いを込めて。

「2曲とも宮崎駿監督の誕生祝いとして書いた作品です。〈WAVE〉(2009年作曲)は”メロディ”と”ミニマル”という2つの要素をシンプルな形で結びつけた曲ですが、当初収録を予定していたピアノ・ソロアルバムがなかなか完成せず、リリースの機会を逸してしまいました。一方の〈祈りのうた〉(2015年作曲)は、戦後70年の節目を意識して書いた曲。以前から音数(おとかず)の少ない、内省的な作品を書きたいと思っていたのですが、これもなかなか機会に恵まれなくて。ところがここ数年、ペルトやグレツキの作品を(指揮者/ピアニストとして)演奏したことで、ホーリー・ミニマリズムと呼ばれる彼らのスタイルから刺激を受けました。”なるほど、できるだけ切り詰めた要素で作曲していくには、こういう方法もあるのか”と」

(Blog. 雑誌「CDジャーナル 2015年11月号」久石譲 インタビュー内容 より抜粋)

「宮崎駿監督とはもう長い付き合いですからね。年に一回、宮崎さんのために正月に曲を書いて持って行くんです。持って行かない年は1年を通して調子が悪くて(笑)。ゲン担ぎみたいなものですね。「祈りの歌 for Piano」は今年の正月に持って行った曲です。正月の3日に作って、4日にレコーディングしてその日に持って行って。なんだか出前みたいですけど(笑)。この年頭の習慣が、意外と大事なんですよ。お正月だから、暗い曲を持って行くことはしないし(笑)、新年最初に心休まる曲を一曲作る、というのは、すごくいいなと思っていて。ジブリ美術館では、僕の曲を今でも使ってくれているみたいですね。」

(Blog. 「月刊ぴあの 2015年12月号」 久石譲 インタビュー内容 より抜粋)

「結局、音楽って僕が考えるところ、やはり小学校で習ったメロディ・ハーモニー・リズム、これやっぱりベーシックに絶対必要だといつも思うんですね。ところが、あるものをきっちりと人に伝えるためには、できるだけ要素を削ってやっていくことで構成なり構造なりそれがちゃんと見える方法はないのかっていうのをずっと考えていたときに、単旋律の音楽、僕はシングル・トラック・ミュージックって呼んでるんですけれども、シングル・トラックというのは鉄道用語で単線という意味ですね。ですから、ひとつのメロディラインだけで作る音楽ができないかと、それをずっと考えてまして。ひとつのメロディラインなんですが、そのタタタタタタ、8分音符、16分音符でもいいんですけど、それがつながってるところに、ある音がいくつか低音にいきます。でそれとはまた違った音でいくつかをものすごく高いほうにいきますっていう。これを同時にやると、タタタタとひとつの線しかないんだけど、同じ音のいくつかが低音と高音にいると三声の音楽に聴こえてくる。そういうことで、もともと単旋律っていうのは一個を追っかけていけばいいわけだから、耳がどうしても単純になりますね。ところが三声部を追っかけてる錯覚が出てくると、その段階である種の重奏的な構造というのがちょっと可能になります。プラス、エコーというか残像感ですよね、それを強調する意味で発音時は同じ音なんですが、例えばドレミファだったらレの音だけがパーンと伸びる、またどっか違う箇所でソが伸びる。そうすると、その残像が自然に、元音型の音のなかの音でしかないはずなんだが、なんらかのハーモニー感を補充する。それから、もともとの音型にリズムが必ず要素としては重要なんですが、今度はその伸びた音がもとのフレーズのリズムに合わせる、あるいはそれに準じて伸びた音が刻まれる。そのことによって、よりハーモニー的なリズム感を補強すると。やってる要素はこの三つしかないんですよね。だから、どちらかというと音色重視になってきたもののやり方は逆に継承することになりますね。つまり、単旋律だから楽器の音色が変わるとか、実はシングル・トラックでは一番重要な要素になってしまうところもありますね。あの、おそらく最も重要だと僕が思っているのは、やっぱり実はバッハというのはバロックとかいろいろ言われてます、フーガとか対位法だって言われてるんですが、あの時代にハーモニーはやっぱり確立してますよね、確実に。そうすると、その後の後期ロマン派までつづく間に、最も作曲家が注力してきたことはハーモニーだったと思うんです。そのハーモニーが何が表現できたかというと人間の感情ですよね。長調・短調・明るい暗い気持ち。その感情が今度は文学に結びついてロマン派そうなってきますね。それがもう「なんじゃ、ここまで転調するんかい」みたいに行ききって行ききって、シェーンベルクの「浄夜」とか「室内交響曲」とかね、あの辺いっちゃうと「もうこれ元キーをどう特定するんだ」ぐらいなふうになってくると。そうすると、そういうものに対してアンチになったときに、もう一回対位法のようなものに戻る、ある種十二音技法もそのひとつだったのかもしれないですよね。その流れのなかでまた新たなものが出てきた。だから、長く歴史で見てると大きいうねりがあるんだなっていつも思います。」

(Single Track Music 1について)

「この時、シングル・トラックをやろうって、そんなひとつの自分の方法をまだ全然考えてなかったんですよね。なんでかっていうと、ミニマルって必ず二つ以上ないと出来なかったんですよ。ズレるってことは元があってズレるものがないといけない。そうすると必ず二声部以上必要になりますね。大元のパターンがある、一緒にやってるが一個ずつズレていく、それがだんだん一回りして戻ると。そうするとね必ず二ついるんですよ。僕もそれが一拍ズレ、半拍ズレた、二拍ズレたとかってよくやるんですが、必ず元に対してズレがあるっていう方法をなんとか打破できないかと。単純に。ミニマルっていうのはこうやってもう何かがズレるんだと、いやこんなことやってたら永久に初期のスティーヴ・ライヒさんとかフィリップ・グラスさんとかがやってた方法と変わんだろうと。なんか違う方法ないかっていうときに、自分でズレるっていうか、二つがあって相対的にズレるじゃなくて、自分自身がズレていくような効果を単旋律で出来ないかって作った実験的なのがこれが最初でしたね。」

(Shaking Anxiety and Dreamy Globeについて)

「地球ですね。これね、自分で付けたタイトルなんだけど、今でも言えないんですよ。シュールなタイトルなんですけどね。音が一個一個こう生まれていって、それが一つの有機的な作品になるっていうことは、ちょうどこう細胞が分裂していって一つの生命が宿る、それと同じということでちょっとシュールにこういうタイトルを付けてみました。」

「はい、もともとはギター2本で書いた曲なんですね。それをこう、非常にアップテンポで構造が見えるようにやりたいなと思ってマリンバに直したんですね。」

(Blog. NHK FM「現代の音楽 21世紀の様相 ▽作曲家・久石譲を迎えて」 番組内容 より抜粋)

同日、ショット・ミュージックより「弦楽四重奏曲第1番 – String Quartet No.1」 オフィシャル・フルスコアおよびパート譜も発売されている。

2018年4月25日 LP発売 UMJK-9081/2

完全生産限定盤/重量盤レコード/初LP化

1. 祈りのうた for Piano (2015)

2. Shaking Anxiety and Dreamy Globe for 2 Marimbas (2012-2014)

3. Single Track Music 1 for 4 Saxophones and Percussion (2014-2015)

4. WAVE (2009)

String Quartet No.1 (2014)

5. I. Encounter

6. II. Phosphorescent Sea

7. III. Metamorphosis

8. IV. Other World

All Music Composed & Produced by Joe Hisaishi

Piano:Joe Hisaishi 1. 4.

<<M1>>

Piano: Joe Hisaishi

<<M2>>

Marimba / Glockenspiel: Momoko Kamiya

Marimba / Vibraphone: Mitsuyo Wada

<<M3>>

Soprano Saxophone: Kazuyuki Hayashida

Alto Saxophone: Wataru Sato

Tenor Saxophone: Yui Asami

Baritone Saxophone: Ryota Ogishima

Percussion: Mitsuyo Wada

<<M4>>

Piano: Joe Hisaishi

<<M5~8>>

Violin 1: Kaoru Kondo

Violin 2: Satoshi Morioka

Viola: Hironori Nakamura

Violoncello: Wataru Mukai

Recorded at

Bunkamura Studio [Track-1]

Victor Studio [Track-2,3,5-8]

Wonder Station [Track-4]

Minima_Rhythm II

1.Song for Prayer for Piano

2.Shaking Anxiety and Dreamy Globe for 2 Marimbas

3.Single Track Music 1 for 4 Saxophones and Percussion

4.WAVE

5.String Quartet No.1 – I. Encounter

6.String Quartet No.1 – II. Phosphorescent Sea

7.String Quartet No.1 – III. Metamorphosis

8.String Quartet No.1 – IV. Other World