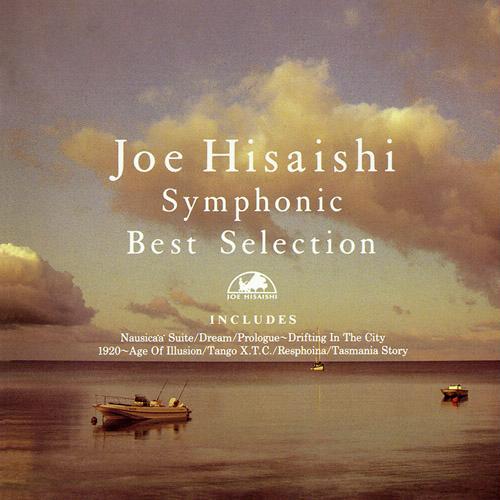

1992年7月25日 CD発売 TKCA-30596

1992年7月25日 CT発売 TKTA-20245

1997年5月21日 CD発売 TKCA-71156

2020年3月11日 LP発売 TJJA-10023

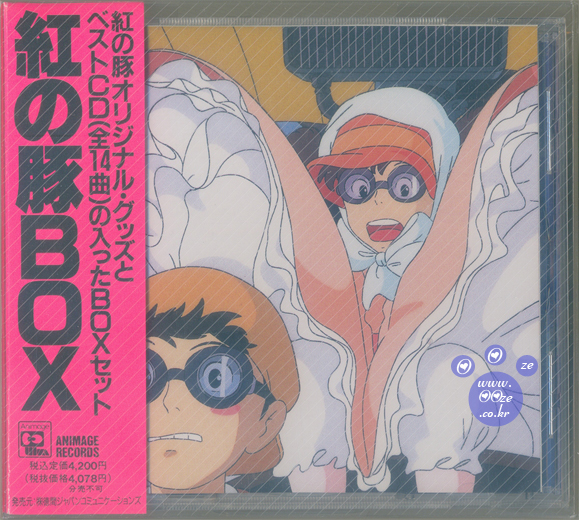

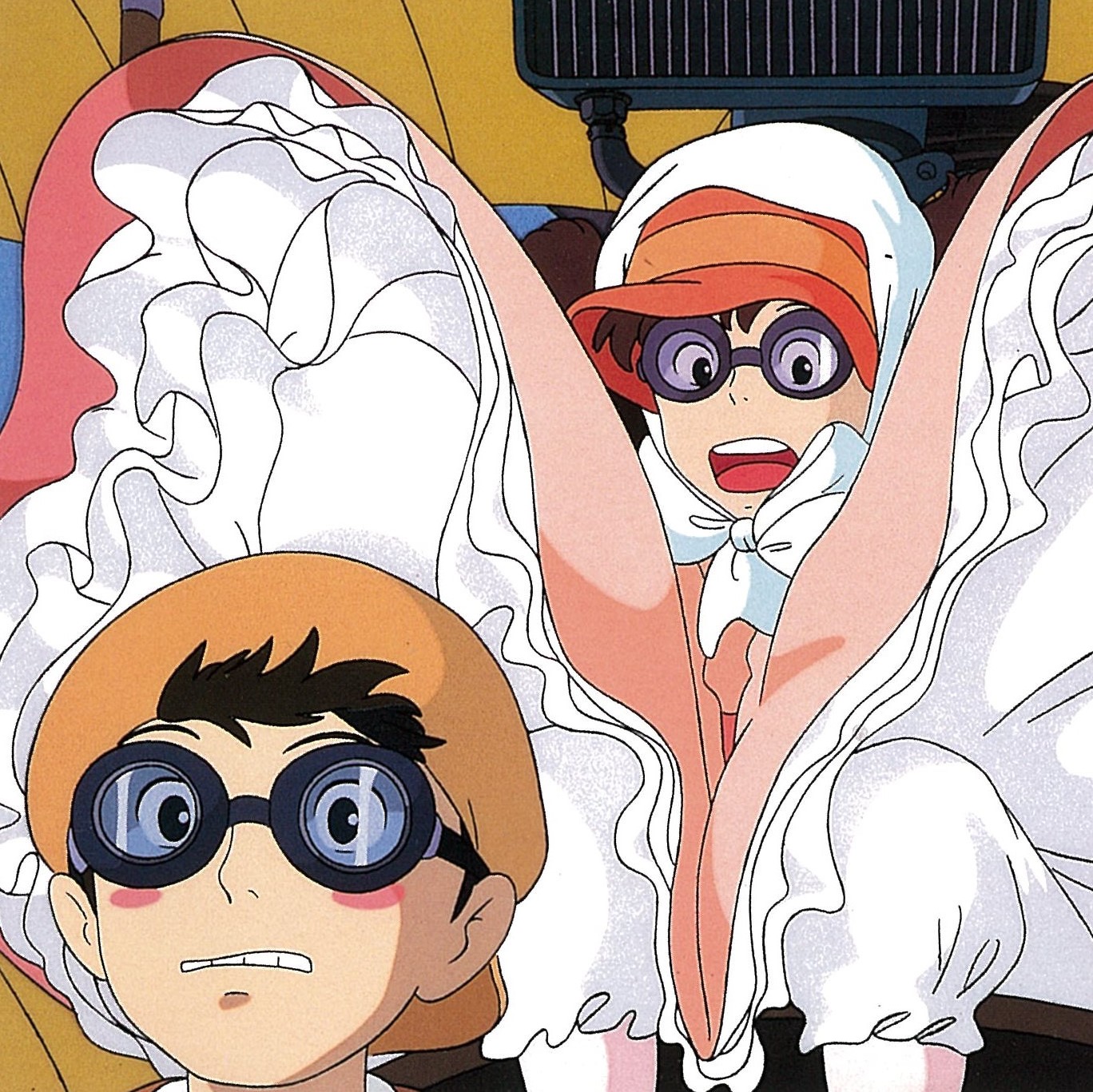

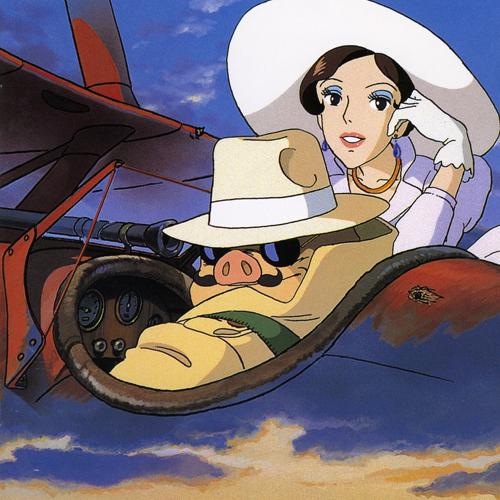

1992年公開 スタジオジブリ作品 映画「紅の豚」

監督:宮崎駿 音楽:久石譲

映画本編で使用された楽曲を収録したサントラ盤。アコースティックなサウンドにこだわり、ほぼ70名のフルオーケストラで録音。収録は1992年5~6月に行われた。加藤登紀子の歌2曲も収録。本作から、LPの発売は行われなくなった。

同時代に生きるアーティストとして

音楽監督・久石譲

「紅の豚」は、宮崎監督との仕事では「ナウシカ」から数えて、もう5作目になります。最初の打ち合わせでちょっと驚いたのは、映画の舞台が1920年代末期だという事。というのは、そのとき制作中だったソロアルバム(「My Lost City」 東芝EMI)でテーマにしていたのが、1920年代、アールデコの時代だったんです。同じ時代を生きるアーティストとして、どこか通じるところがあったのかも知れません。

ただ、通じ合ったということがイコール、音楽のレベルに結びつくとは限らない。たとえば「トトロ」ですが、自分の得意とする分野ではないのですが、それがかえって客観的かつ冷静に作れたせいか、思わぬ?レベルに達していてとても気に入っています。

そういう意味でいうと、今回もすべてスムーズに行ったというわけではありません。僕も宮崎監督も、お互いに妥協することが嫌いな方ですから(笑)。しかし、それによってこちらのテンションも上がったし、それがより高いレベルでの仕事につながったと思います。また今回はアコースティックなサウンドにこだわって70名のフルオーケストラでほぼ録音しました。

とにかく幸運にも、5作品も一緒に仕事をしてくると、毎回毎回が真剣勝負ですね。

1992年6月4日、アオイスタジオにて談

(CDライナーノーツより)

久石:

宮崎さんの個人的な思いが結構強く出てる映画ですよね。宮崎さんが前面に出てくるときの音楽のあり方っていうのは、僕はあんまりうまくなかった。どちらかというと、うんと引いてやるべきだったんだけれども、舞台がアドリア海で空飛ぶっていうので、ちょっと活劇調に振りそうになる部分と、そうじゃなくてほんとにパーソナルな思いっていうところで、たぶん僕があんまりこの作品を理解していなかったのかもしれない。今でもちょっとそれは反省してるんですよね。

鈴木:

いや、でも素晴らしかった。忘れもしない、久石さんにスタジオに来てもらって、宮崎の注文は「恥ずかしい曲を作ってください!盛り上げてください!」。いろいろな映画を観るとここで盛り上げるっていうときにほとんどの曲が盛り上がらない、そんな曲ばかり聴いてるとうんざりすると。でも久石さんなら、そこでほんとに高々に盛り上げてくれる曲、それをやってほしい、見事に期待に応じてくれたんですよ。だからあの曲ができたときに、宮崎が大喜びしたのを覚えています。

久石:

個人的にはある種映画「カサブランカ」のようなイメージで。ノスタルジックなんだけど男のかっこよさみたいな、そんなのが出たらいいなあっていう感じです。

鈴木:

ほんと一発で宮崎が気に入りましたから。(マルコとジーナのテーマを口ずさむ)久石さんのピアノで弾くところが宮崎が好きだったんですけどねえ、実にそれがうまくいって、絶賛でした。

(Blog. NHK FM 「今日は一日”久石譲”三昧」 番組内容 -トーク編- より抜粋)

「嬉しかったのは、宮崎さんが舞台を1920年代の末に設定してこの映画を作り、そのことをまったく知らない状態で、僕も1920年代にこだわって『My Lost City』を作っていたことだ。およそ10歳、ワンジェネレーション離れている宮崎さんと僕が、同じ時期に、同じ時代のことを想定しながら、自分のいちばん大切なものを同時に作っていた。そのことにとても運命的なものを感じた。同じ時代を想定して作ったせいもあるだろう、宮崎さん自身も、僕の『My Lost City』をとても気に入ってくれた。「あの曲が全部欲しい、全部『紅の豚』に欲しい」と言っていたほどだ。事実、オープニングの曲は、『My Lost City』の「1920~Age of Illusion」を想定したものを書いて欲しいという依頼で作ったし、壊れた飛行機をもう一回作り直して、細い運河から飛び立つシーンは、『My Lost City』の「狂気」をそのまま使っている。」

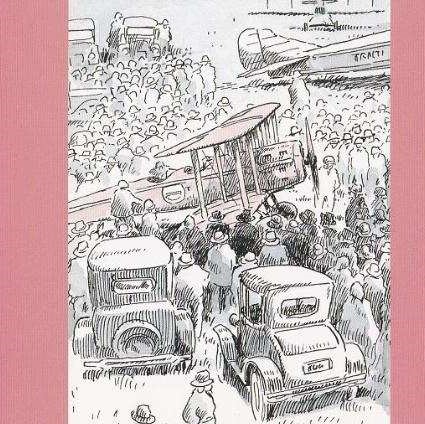

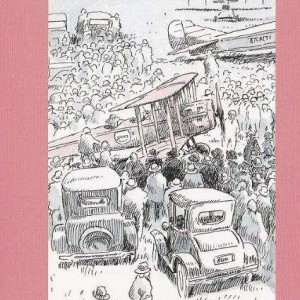

(映画『紅の豚』 宮崎駿監督が久石譲に渡した詩の世界)

「時には昔の話を」(宮崎駿・加藤登紀子著)は、映画『紅の話』のエンディング用に宮崎駿監督が描き下ろした22枚の絵や、加藤登紀子さんとの対談、たくさんの詩がおさめられた大人の絵本的な作品。その本には5つの詩も収められている。「飛行艇乗りのタンゴ」「上昇」「黄昏のアドリア海」「夜間飛行」「秘密の庭」「メリーゴーランド」=詩/宮崎駿 これらの詩は映画『紅の豚』の音楽を久石譲にお願いするにあたり、音楽作りのヒントとして手渡されたものである。

なおこの本に収録されている22枚のイラストからの一部抜粋や、宮崎駿と加藤登紀子さんによる対談内容は、「ジブリの教科書 7 紅の話」にも収録されている。宮崎駿監督の6つの詩は本著のみ収録。

2020.03 Update

2020年発売LP盤には、新しく書き下ろされたライナーノーツが封入された。時間を経てとても具体的で貴重な解説になっている。

1 .時代の風 -人が人でいられた時-

2. MAMMAIUTO(マンマユート)

3. Addio!(アディオ)

4. 帰らざる日々

5. セピア色の写真

6. セリビア行進曲(マーチ)

7. Flying boatmen

8. Doom -雲の罠-

9. Porco e Bella(ポルコ エ ベッラ)

10. Fio Seventeen

11. ピッコロの女たち

12. Friend

13. Partner ship

14. 狂気 -飛翔- (「My Lost City」より)

15. アドリアの海へ

16. 遠き時代を求めて

17. 荒野の一目惚れ

18. 夏の終わりに

19. 失われた魂 -LOST SPIRIT-

20. Dog fight

21. Porco e Bella -Ending-

22. さくらんぼの実る頃 歌:加藤登紀子

23. 時には昔の話を 歌:加藤登紀子

Porco Rosso (Original Soundtrack)

1.The Wind of Ages – When a Human Can be a Human

2.Mammaiuto

3.Addio!

4.Bygone Days

5.A Picture in Sepia

6.Serbian March

7.Flying Boatmen

8.Doom – Trap of Clouds

9.Porco e Bella

10.Fio – Seventeen

11.Women of Piccolo

12.Friend

13.Partnership

15.To the Adriatic Sea

16.In Search of the Distant Era

17.Love at the First Sight in the Wildness

18. At the End of the Summer

19.Lost Spirit

20.Dog Fight

21.Porco e Bella – Ending

*Track.14はデジタル収録されていない

Porco Rosso

(France, 1995) LBS 10 950602

1.L’EPOQUE DU VENT – Le temps où l’Homme était un Homme

2.MAMMAIUTO

3.ADDIO

4.LES JOURS SANS RETOUR

5.LA PHOTO COULEUR SEPIA

6.SERIVIA MARCH

7.FLYING BOATMEN

8.DOOM-LE PIEGE DES NUAGES

9.PORCO E BELLA

10.FIO-SEVENTEEN

11.LES FEMMES DE PICCOLO

12.FRIEND

13.PARTNERSHIP

14.VERS L’ADRIATIQUE

15.A LA RECHERCHE DU TEMPS PASSE

16.COUP DE COEUR DANS LE DESERT

17.LA FIN DE L’ETE

18.LOST SPIRIT

19.DOG FIGHT

붉은 돼지 Original Soundtrack

(South Korea, 2004) PCKD-20158

1.시대의 바람 -사람이 사람다울 때-

2.MAMMA AIUTO

3.Addio!

4.지난날

5.세피아 색의 사진

6.세르비아 행진곡

7.Flying Boatmen

8.Doom -구름의 덫-

9.Porco e Bella

10.Fio – Seventeen

11피코로의 여인들

12.Friend

13.Partner ship

14.광기 비상 –

15.아드리아해를 향해

16.머나먼 시대를 찾아서

17.황야에서의 첫 만남, 그리고 사랑

18.여름의 끝자락

19.잃어버린 영혼 -LOST SPIRIT-

20.Dog fight

21.Porco e Bella -Ending-

22.체리가 익어갈 무렵

23.때로는 옛 이야기를