Posted on 2020/01/22

ふらいすとーんです。

前回は、《映画は音楽によって真実に近づく》を結びにして、「映像から音を削る 武満徹 映画エッセイ集/武満徹 著」から、ひとりの作曲家の映画論・映画音楽論を紐解きました。そこから広がり、時代やジャンルの異なるプロフェッショナルたち(宮崎駿・高畑勲・鈴木敏夫・久石譲)の語ったことも紹介することで、共鳴すること・よりくっきりと違うこと、そんなことも見え隠れしたのなら、と思っています。

今回は、同じ本から扱いながら、より私たちの日常生活に近いテレビ・テレビ音楽にまでぐっとフォーカスし、はっと気づかされる警鐘の言葉たちをご紹介していきます。

![]()

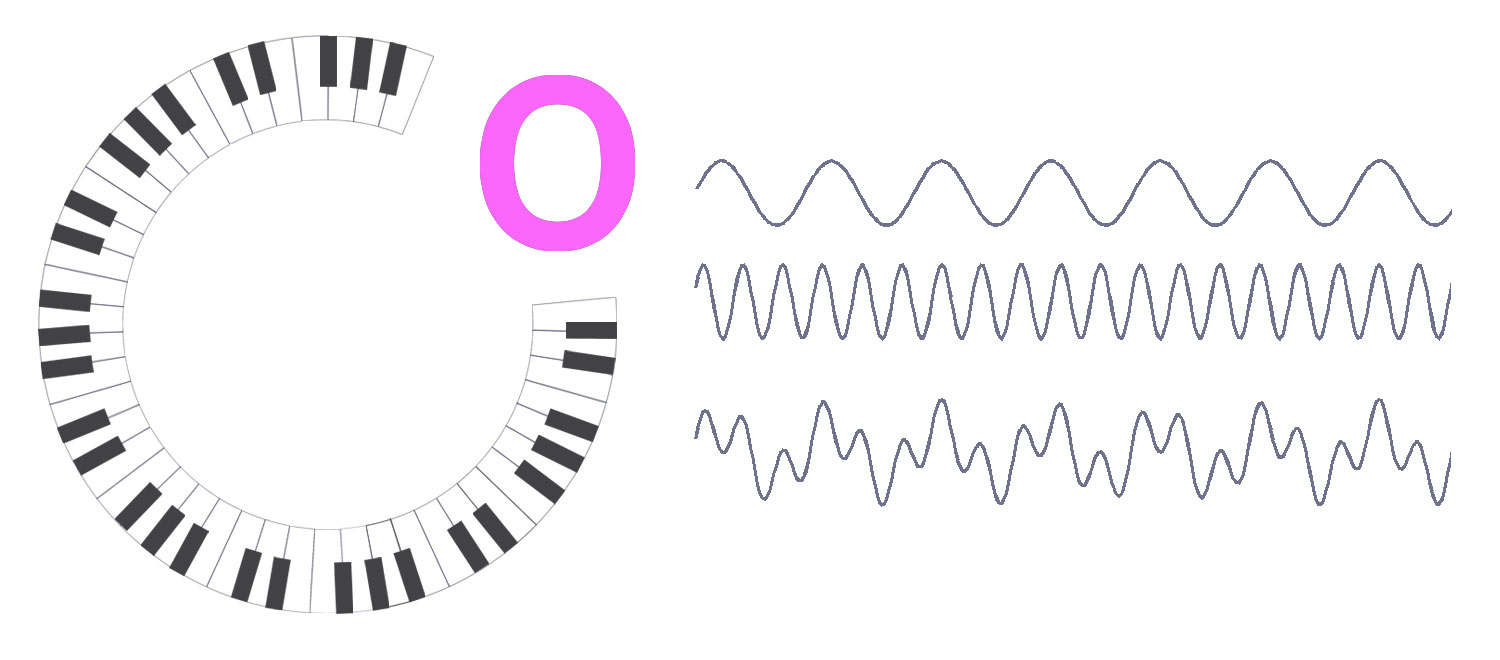

テレヴィと感性の鈍磨

テレヴィとは何と落ち着きのないものだろう。絶えず音を発している。それにテレヴィ出演の常連たちは、なぜいつもああ切羽詰まったような昂ぶった調子で喋るのだろう。たぶんあれはコマーシャルで寸断されるのを怖れて、その前に少しでも多く自分の存在を印象づけようとするからだろうか。知らぬ間にそれは習慣になり、また相互にそれが助長されて、騒ぎはいっそう大きくなる。

そうしたなかでいささか気になるのは、事実を正確に報せればすむニュースの背景にまで音楽が流されたりすることである。そこに、私は、過剰な意図が感じられて、嫌な気分になる。伝えられている内容にはたぶん嘘はないだろうが、音楽がそれを誇大にし、その煽情的効果が事実を著しく歪めてしまっているように感じられる。しかもその音楽の効果は事実の重みを消してしまい、ニュースがまるで虚構の劇を見ているようで、見る側の反応を一様にしてしまいはしないかと、不安になる。視聴者のそれぞれの判断が及ぶ前に、既に解答は用意されているのだ。それは正しい報道の在り方であろうか? 芸能人のゴシップに関するインタビュー等でも、答えは予め準備されていて、ひとの真意を訊くのではなく、ほとんど誘導尋問に近いものが多い。それにしても、ニュースの背景にまで音楽を流す必要などない、と思う。それも一種の情報操作で、そのことは、私に、かつてナチズムが音楽を巧みに利用したことを憶い出させる。ちなみに、アメリカでは、報道番組の背景に音楽を流すことは禁止されているようだ。

世の中は音楽の垂れ流しで、それが私たちの耳の感受性を鈍くしている。たぶん、目も同じだろう。

映像技術は、ヴィデオやコンピューターによって、その可能性を著しく拡大して、私たちの目の歓びも昔よりずっと増したはずだが、新技術を謳ったドラマ等が、結局、その技術を使いこなす感性は旧態依然で、目新しさにかまけて、反って内容を稀薄なものにしている。最近、私もそうした類のドラマの音楽を担当して、後から辛い、嫌な思いを味わった。意見を言わずにすました自分を反省している。仕事の選択は、思う以上に難しいものだ。

テレヴィといえば、最近NHKから放送されたドキュメンタリーがかなり厳しい世論の批判を浴びたが、テレヴィがこれほど生活に入りこんでいる現状を考えると、その影響力の大きさからしても、私たちは、自分の「目」と「耳」を、常に、フレッシュに保つ必要があるだろう。

テレヴィのフレームにきりとられた現実は、既に実際の現実とは別のものであって、そのことを私たちは意識しなければならない。ドキュメンタリーとはいっても、それは作られたものであり、再構成された事実である。そこで大事なのは作者の批評精神であり、再構成された事実がいかに表現の真実にまで高められているかが問題だろう。したがって、ドキュメンタリーには、言葉によって定義することが可能な一定の様式や方法論等は無いとさえ言えよう。あるべきは、真実へ迫る作者の倫理的な姿勢である。

~中略~

テレヴィは、これまでの伝統的なメディアである教会の説教、本、ビラ、映画、ポスター、新聞、ラジオ等とは全く異なる手法を用いている。つまり、映像の視覚に作用する直接性を利用して、それに音声やコメント付すことで、それがいかにも真実であるかのような一種の幻想を産み出すことができる。また、「世界中の出来事や現実世界を自分たちのリビングに直接運んでくれるという幻想」に、私たちを浸らせてしまう。そして、それに対して「かつてなかったほど”自由”に、不偏不党の立場で判断を下せる」という危険な錯覚に私たちを陥れる。

だが、湾岸戦争の際に見られたように、いまでは周知の事実だが、都合のいい情報操作がいとも簡単に行える。「映像は、恣意的にカットされ、その前に途中に後に、論理的には無関係な別の映像をつなぐため、それらの映像はお互いに意味が無くなってしまう。その結果、映像は、巨大な空白、思考の欠如しか」私たちに、もたらさない。ジュフロワは、幾多の事例を挙げて、支配的な経済商業権力や、国家権力による情報操作の危険性を指摘している。そうした、力による情報操作の怖さは言うまでもない。だが私には、普段の何でもないワイドショー番組等にみられる、興味本位に事実を伝えようとするあまりに、必要もない音楽をやたらに背景に流したりする無神経さや、またそれに慣れてしまっている私たちの感性の鈍磨も、かなり恐ろしいものに思える。

(映像から音を削る 武満徹 映画エッセイ集「テレヴィと感性の鈍磨」項より 抜粋)

*初出 1993年

私たちの耳は聞こえているか

さて、映画も概ねそうであるが、それにしてもテレヴィの音の扱いの無神経さは、日本の場合、酷すぎるように思う。ニュース報道の背後にまで全く関連性がない音楽や音響が流されて、徒らに視聴者の気分を煽ろうとする。また、私たちもいつしかすっかりそれに馴らされてしまっている。こんな状況が永く続くようなら、私たち(日本人)の耳の感受性は、手の施しようが無いまでに衰えてゆくだろう。

その時、耳は、もはやなにものをも聴き出すことはない。

(映像から音を削る 武満徹 映画エッセイ集「私たちの耳は聞こえているか」項より 抜粋)

*初出 1994年

![]()

いつの時代のことなんだ?

上の文章たちは、1990年代に新聞などに掲載されたインタビューを本に所収したものです。もちろん過剰さの程度の差こそあれ、この30年の時を経て、あまり状況は変わっていないのかも、というのが感じたところです。こうやって声あげて警鐘を鳴らしていた人がいたんだ、驚きとはっと気づかされる発見があります。

もう一度引用すると。

「伝えられている内容にはたぶん嘘はないだろうが、音楽がそれを誇大にし、その煽情的効果が事実を著しく歪めてしまっているように感じられる。しかもその音楽の効果は事実の重みを消してしまい、ニュースがまるで虚構の劇を見ているようで、見る側の反応を一様にしてしまいはしないかと、不安になる。視聴者のそれぞれの判断が及ぶ前に、既に解答は用意されているのだ。」

ここで一例。

とある町で殺人事件が起きました。とても不可解で謎の多い事件。それを伝えるテレビのなかでは、神妙そうなキャスターの声と、おどろおどろしい怪談を語るようなナレーション。なんの変哲もない(ように見える)現場の映像のうえに塗られる血のしたたるような字体のテロップ、そこにかぶさる「Sonatine」(映画『ソナチネ』メインテーマ)の音楽。To be Continueよろしく、チャンネルを替えさせまいと茶の間を心理巧みに引き込もうとする演出。事実〉殺人事件が起こった。犯人はまだつかまっていない。 演出〉それを伝えるための手段すべて。 用意された解答〉とても恐ろしい事件でしょ。まるで映画やドラマのようですね。

ああ、こんな番組、ぞんぶんにあったなあ(今でもある)、ちょっと笑ってしまいそうですが、そこには笑えない危険も潜んでいるということですね。さすがに、正当なニュース番組(報道番組?)ではここまで露骨なものはないのかもしれません。ただ、昨今、ニュースなのかワイドショーなのかわからない、どららの性格をもふくむ番組も多いからこそ、より一層の危険も含んでいるとすら思ってしまいます。

音楽による過剰な演出、知らず知らずのうちに心理的コンロールされて受け取っていることも、もしかしたら多いのかもしれない。一辺倒なわかりやすい世論の流れや、読解力の低下なども、視覚的・感覚的・第一印象そのままに容易に受けとってしまうテレビ映像の功罪。影響力のあるメディアだからこそ、音楽を慎重に取り扱ってほしい、無神経に興味本位な道具として使ってほしくない、そんなことを強くはっきりと思いました。

![]()

さて、百聞は一見に如かず、ここでひとつ動画をご紹介します。

for Overtone No.28 1/5 pic.twitter.com/D7iO95ykC1

— 久石譲ファンサイト 響きはじめの部屋 (@hibikihajimecom) January 21, 2020

for Overtone No.28 2/5 pic.twitter.com/3j1vGfXgBl

— 久石譲ファンサイト 響きはじめの部屋 (@hibikihajimecom) January 21, 2020

for Overtone No.28 3/5 pic.twitter.com/pJInu5zLbJ

— 久石譲ファンサイト 響きはじめの部屋 (@hibikihajimecom) January 21, 2020

from テレビ朝日系「題名のない音楽会」(2019年4月20日放送回より 抜粋)

こんな日常的な光景も、音楽だけで印象が変わります。

そういえば、久石さんも昔テレビ番組で同じような実験をしていました。

for Overtone No.28 4/5 pic.twitter.com/1E4Ro9OCHC

— 久石譲ファンサイト 響きはじめの部屋 (@hibikihajimecom) January 21, 2020

for Overtone No.28 5/5 pic.twitter.com/gYFEj0mtLL

— 久石譲ファンサイト 響きはじめの部屋 (@hibikihajimecom) January 21, 2020

from テレビ東京系「たけしの誰でもピカソ」(2001年1月19日放送回より 抜粋)

そういうことです。

![]()

もう一度、映画に範囲をもどして。

久石譲が語ってきたこともいくつかご紹介します。当時は読み流していたことも、ここまでの話から眺めかえすと、気づかなかったことや新しい発見があるかもしれません。

「あまり気にしてないですよ。あくまで作品に対して自分がどう思うか、同時に、作品からイマジネーションをどれだけ豊かにできるか、そこが一番大切。宮崎さんのアニメーションであろうと、なんであろうと、僕の中では普通にやっているんです。でも、幅はありますよね。ひとりの人間の中にもいろんな顔がありますから。心温まる作品のときは、必然的にメロディ・ラインが大事になってきますし、突き放したような映画のときには、自分の中にもそういう部分はありますから、極力音楽がでしゃばらないように作る。共通するのは、画面をなぞるような音楽は作らない、ということ。あくまで、もしかしたら絵で表現しきれなかったものを表現する、というようにしています。音楽って非常に怖いんですよ。世界観とかムードを決定してしまうところがありますから。」

(Blog. 映画『壬生義士伝』(2003) 久石譲 インタビュー 劇場用パンフレットより 抜粋)

「でもね、音楽っていうのは、映像にかぶせると実はとっても怖いんですよ。だって映像がものすごく丁寧に、きめ細かくその世界をつくったところに、音楽がどんとペンキを塗るように重なってくるわけですから。特に北野監督の映像というのは、エモーショナル(感情的)な部分、例えば俳優が汗を垂らして演技しているような部分を削っていってしまうんですね。セリフも極力少なくしてあるし。そんな映画で音楽がトゥーマッチになると、しらけてしまう。それで音楽も極力引いた形でつけたいんだけど、生の弦(楽器)などをつけると、どうしてもエモーショナルになってしまうんです。それが北野監督の世界を壊してしまうのではないかと、すごく怖いんですよね」

「格調のある音楽。つまり感情を変に盛り上げるのではなく、一歩引いたところから格調高い、しっかりとメロディがある音楽をつくり上げる。その一点をどうにかすればどうにかなる。それが北野映画を通して学んだことと言えるかもしれない」

(Blog. 「NHK『トップランナー』の言葉 仕事が面白くなる!」 久石譲 インタビュー内容 より抜粋)

「まさにそうですね。今存在している「竹取物語」は不完全なもので、その裏側に隠された本当の物語があるんじゃないかという仮説を思いついてしまったんです。だから真実の裏ストーリーを作れば、かぐや姫の気持ちはわかるだろうと。ただわかるんだけど、見る人が自分と主人公を同一視していくような感じではなく、距離を持って見つめる方がじわっとくると思いました。“思い入れより思いやり”と言っているのですが、自分がぞっこん惚ほれ込んで思い入れてしまうより、想像力によって他人の気持ちがわかる映画にしたかったんです。」

(高畑勲 談)

(Blog. 久石譲 「かぐや姫の物語」 インタビュー ロマンアルバムより 抜粋)

「確かに、多くの人が映画音楽をムードで作ってしまっています。本来はちゃんとした理論が作れるはずですが、そういうのがまったくありません。なんとなくのイメージでやっている。それでも通用できてしまう世界でもあるから、問題なんですけどね。」

(Blog. 「東洋経済オンライン」 久石譲 Webインタビュー内容 より抜粋)

「だいたい映画のなかで音楽が流れるなんて嘘ですから。現実生活では、愛を語ったからって音楽は流れてくれないでしょう。映画音楽は、つまり虚構中の虚構なんです。けれど、そもそも映画自体がフィクションなわけです。フィクションだからこそ真実を語れる。それが映画の面白さ。そういう意味ではもっとも映画的なのが映画音楽ともいえる。映画の構造自体が、音楽と密接に関わっている」

(Blog. 「GOETHE ゲーテ 2013年7月号」映画『奇跡のリンゴ』久石譲インタビュー内容 より抜粋)

「映画音楽は、映画のなかでもっともウソくさい。例えば、恋を語っている時に現実に音楽が流れるわけがない。流れるわけがないウソを映画音楽はやっている。もっともフィクション。映画自体はフィクションなわけで、そのなかでフィクションである映画音楽がもっとも映画的とも言える。その代わり、使い方を間違うと超陳腐になる。」

(Blog. 「NHK SWITCH インタビュー 達人達 久石譲×吉岡徳仁」 番組内容紹介 より抜粋)

![]()

うむ、深く考えさせられます。

前回(Overtone.27)ご紹介した武満徹さんの言葉のなかにもありました。

「もちろん、映画音楽は、独立した楽曲として鑑賞に耐え得るだけの、質的にも高いものであるにこしたことはないが、それ以上に映画音楽の需要さは、音楽が映画全体のなかでどのように演出され、使われるかということだ。そのために、音楽の扱いには、常に、冷静さと抑制を失ってはならないはずだ。だが少なからず最近の映画音楽は、抑制を欠いた、無神経なものが多い。こけ脅しの誇張や説明過剰が概ねであり、観衆の想像力を少しも尊重することがない。また、いつの間にか観衆もそれに慣らされてしまっている。」

(映像から音を削る 武満徹 映画エッセイ集「映画音楽 音を削る大切さ」項より 抜粋)

ここから思い返したのが、高畑勲監督の姿勢でした。映画『かぐや姫の物語』で久石譲へオーダーした音楽こそ「登場人物の気持ちを表現しないでほしい」「状況につけないでほしい」「観客の気持ちを煽らないでほしい」といったものでした。つまり、観客をその世界に無理やり引きずり込むような主観(さも自分がいまその世界のなかにいるような)ではなく、客観的に、観客のほうに寄っている音楽がいいと。

過度な意図をもって、音楽がそれを誇大し、観客を煽り、ひとつしかない解答をねじ込む。こうした常套手段が通例しているなか、あくまでも観客の想像力を尊重したあり方で、イマジネーション豊かに観客それぞれの受け取り方をしてもらうための音楽。

今思うと、高畑勲監督の意図や意志は、自らのこだわりという範囲にとどまらない、現代社会の映画・テレビ・ニュース・インターネット動画などメディア全般における映像と音楽の関係への警鐘だったのかもしれない。時代の流れにメスを入れたからこそ、これから未来へ向けて普遍的な作品への品格を手に入れているのかもしれません。

![]()

僕は、正直にいって、久石譲の映画音楽を公平にジャッジすることはできません。映像に対して強いのか、音楽が前に出過ぎているのか、雄弁に語りすぎているのか、はたまた逆に…。なぜか? まずもって耳が敏感に音楽をキャッチするように染みついてしまっているからです。音楽から(音楽を目的やきっかけにして)映画を鑑賞するスタンスができあがってしまっている。だから、このシーンの音楽いいなあとか、すごく映像とマッチしてるなあと思うことは多くても、このシーンに音楽はいらないなあと思うことはないしできない。実際には、音楽の鳴らない沈黙もふくめて音楽構成は綿密にされているでしょうし、久石さんは別のインタビューでも「ファンタジーの要素が強いと音楽は多くなるし、逆に現実に近いものほど音楽は少なくなる」とも語っています。

公平さを自分のなかに少しでも持ちたいと、いろいろな映画や映画サウンドトラックにふれたいとは思っています。こんな音楽なんだ、こういう使い方してるんだ、うるさいな、と思う映画。ずっと鳴ってるわりには全然聴こえない、サウンドトラックを聴いて音楽はとても丁寧に書かれているのにもったいない、と思う映画。いろいろ触れてみるからこそ、久石譲の映画音楽の魅力がみえてくるのかもしれませんね。ああ、もしこの映画の音楽が久石さんだったらという空想もまた楽しい。

”映画音楽とはこういうものだ” というかくたる正解はありません。だからこそ、いろいろな方法論があり、ひとつひとつの作品ごとに向き合い”ふさわしい”音楽を追求していくプロフェッショナルたち。過去から受け継ぎ、学び、いまの時代や社会に提示するもの。そう思い巡らせると、その挑戦や葛藤にただただ頭がさがります。

まとめることができないので、ふせんをペタペタ貼るようにメモします。いつかまた、ここから広げたり掘り下げたり、新しいものを見つけたり。メディアに流されない馴らされない受け手になれるように。映画作品をさらに楽しむことができる観客になれるように。受け手側の学びや成長こそ作り手への感謝と未来へのレガシーと信じて。

memo

- なぞるような音楽

- 映像と音楽の対位法 相乗効果や緊張感

- 効果音のような音楽

- 全体からではなく部分につけてしまう音楽

- 音楽が情報化している

- 感情や理解をたすけるための音楽

- 映像ではもたないところにつける音楽のあり方

- 音楽がないと映像の意味がわからないというあり方

- ライトモチーフ/登場人物につける

- ライトモチーフ/登場人物のいないシーンでも関連・連想させる

- ほかの映像や作品に替えのきかない音楽

- 世界観につける音楽

- 音楽のないシーンにいかに音楽を感じるか

![]()

映画から飛躍してテレビまで広げてきました。映画にはフィクションもあればドキュメンタリーもあります。でもドキュメンタリーもまた再構成された作りものです。テレビも枝葉細かく、ニュース・スポーツ・ドラマ・バラエティ・ドキュメントなど、あらゆるジャンルのなかでフィクション性とノンフィクション性が混在しています。さらに映像媒体は、インターネットにまで拡がり、発信者がパーソナルかつインターナショナルという、もうメディア宇宙の様相を呈しています。

どんなメディア発信であっても、これは事実なのか、これは真実なのか、このふたつの違いの見極めはとても大切です。フィクションを元にした映画のほうがリアリズム(真実)をもっていたり、事実を元にしたニュースのほうがよりフィクションへと歪められたり。音楽が好きだからこそ、音楽の使われ方というものにもう少し敏感にありたいですね。音楽によって真実に近づいているのか、遠のいているのか。

久石さんの音楽もよくテレビで使われますね。まあ、耳にするとうれしい自分もいるわけですが。これなんだっけ?と頭の中ぐるぐるしていたら、画面の内容から追いつけなくなっていたり。なんでもかんでも、久石さんの音楽をむやみやたらに使わないでほしいと言うつもりはありません。まじめなニュース番組、シリアスな報道では使ってほしくないです。映像を誇張するものであっても、映像をやわらげるものであっても。よろしくお願いします。

映画は音楽によってより真実に近づき、ニュースは音楽によってより真実から遠ざかる。

それではまた。

ループ

こんな文章もあります。監督、作曲家、そして小説家。言わんとする核心は同じだと思います、おもしろいですね。

「エリア・カザンに『ブルックリン横丁(A Tree Grows in Brooklyn)』という古い映画があります。主人公の12歳くらいの女の子が、学校の先生に物語について教わるところがあります。先生は彼女に言います。「真実を伝えるために必要な嘘があります。それは嘘ではなく、物語と呼ばれます」。細かい台詞は忘れたけど、たしかそんなだったと思います。その女の子はそれを聞いて「私は作家になろう」と決心します。僕がとても好きなシーンです。 ~中略~ 小説家といわれる人はそのようにして「真実を伝えるために必要な嘘」をリアルに立ち上げていくことができるのです。」

(村上さんのところ /村上春樹 著 より 抜粋)

reverb.

イメージ(image)には”映像”という意味もあるけれど”根源”という意味もあります。イメージアルバム♪

*「Overtone」は直接的には久石譲情報ではないけれど、《関連する・つながる》かもしれない、もっと広い範囲のお話をしたいと、別部屋で掲載しています。Overtone [back number]

このコーナーでは、もっと気軽にコメントやメッセージをお待ちしています。響きはじめの部屋 コンタクトフォーム または 下の”コメントする” からどうぞ♪