Posted on 2022/09/20

ふらいすとーんです。

怖いもの知らずに大胆に、大風呂敷を広げていくテーマのPart.4です。

今回題材にするのは『村上春樹 雑文集/村上春樹』(2011)です。

村上春樹と久石譲 -共通序文-

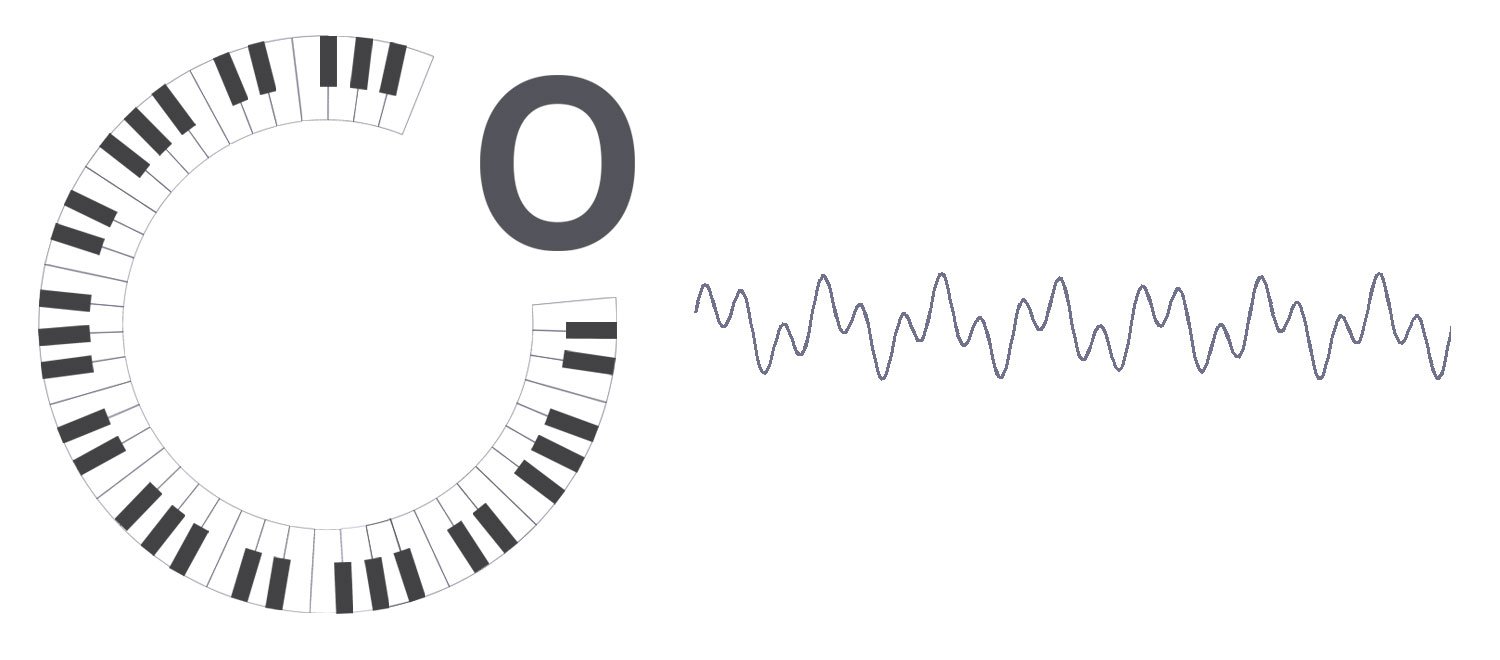

現代を代表する、そして世界中にファンの多い、ひとりは小説家ひとりは作曲家。人気があるということ以外に、分野の異なるふたりに共通点はあるの? 村上春樹本を愛読し久石譲本(インタビュー記事含む)を愛読する生活をつづけるなか、ある時突然につながった線、一瞬にして結ばれてしまった線。もう僕のなかでは離すことができなくなってしまったふたつの糸。

結論です。村上春樹の長編小説と短編小説と翻訳本、それはそれぞれ、久石譲のオリジナル作品とエンターテインメント音楽とクラシック指揮に共通している。創作活動や作家性のフィールドとサイクル、とても巧みに循環させながら、螺旋上昇させながら、多くのものを取り込み巻き込み進化しつづけてきた人。

スタイルをもっている。スタイルとは、村上春樹でいえば文体、久石譲でいえば作風ということになるでしょうか。読めば聴けばそれとわかる強いオリジナリティをもっている。ここを磨いてきたものこそ《長編・短編・翻訳=オリジナル・エンタメ・指揮》というトライアングルです。三つを明確な立ち位置で発揮しながら、ときに前に後ろに膨らんだり縮んだり置き換えられたり、そして流入し混ざり合い、より一層の強い作品群をそ築き上げている。創作活動の自乗になっている。

そう思ったことをこれから進めていきます。

![]()

今回題材にするのは『村上春樹 雑文集/村上春樹』(2011)です。

”デビュー小説『風の歌を聴け』新人賞受賞の言葉、伝説のエルサレム賞スピーチ「壁と卵」(日本語全文)、人物論や小説論、心にしみる音楽や人生の話……多岐にわたる文章のすべてに著者書下ろしの序文を付したファン必読の69編! お蔵入りの超短編小説や結婚式のメッセージはじめ、未収録・未発表の文章が満載。素顔の村上春樹を語る安西水丸・和田誠の愉しい「解説対談」付。”

とBOOKデータベース紹介のとおり、あらゆるところから雑多に集めた、カテゴリーごとにきれいに腑分けされた本です。ずいぶん前に、音楽について書かれたものからOvertoneで取り上げたことあります。

自分が読んだあとなら、要約するようにチョイスチョイスな文章抜き出しでもいいのですが、初めて見る人には文脈わかりにくいですよね。段落ごとにほぼ抜き出すかたちでいくつかご紹介します。そして、すぐあとに ⇒⇒ で僕のコメントをはさむ形にしています。

”自分の作品が他言語にトランスフォームされることの喜びの一つは、僕にとっては、こういうふうに自分の作品を別の形で読み返せるというところにある、と言ってもいいでしょう。日本語のままでならまず読み返さなかったはずの自作を、それが誰かの手によって別の言語に置き換えられたことで、しかるべき距離を置いて振り返り、見直し、いうなれば準第三者としてクールに享受することができる。そうすることによって、自分自身というものを、違った場所から再査定することもできる。だから僕は、僕の小説を訳してくれる翻訳者たちにとても感謝しています。たしかに僕の本が外国の読者の手に取られるというのも、非常にうれしいことなのだけれど、それと同時に、僕の本が僕自身に読まれる──これはいまのところ残念ながら英語の場合に限られているのだけれど──のも、僕にとってはなかなかうれしいことなのです。

すぐれた翻訳にいちばん必要とされるものは言うまでもなく語学力だけれど、それに劣らず──とりわけフィクションの場合──必要なのは個人的な偏見に満ちた愛ではないかと思う。極端に言ってしまえば、それさえあれば、あとは何もいらないんじゃないかとさえ、僕は考えます。僕が自分の作品の翻訳に、何をいちばん求めるかと言えば、まさにそれです。偏見に満ちた愛こそは、僕がこの不確かな世界にあって、もっとも偏見に満ちて愛するものの一つなのです。”

~(中略)~

⇒⇒⇒

久石譲作品もまさに近年翻訳される機会がますます増えています。原典となる公式スコアの提供環境さえ整えば、自らの手を離れて指揮される側になります。村上春樹作品が翻訳されることで自身の小説を再査定することができるように、指揮されることで距離をおいて見えてくることも多いのだろうと思います。あるいは、以前に「僕よりもうまくとなりのトトロを指揮していた」そんなことをユーモアに語っていたこともあります。

テーマにそって翻訳=指揮としていますが、もちろん一般的なトランスクリプション(楽器の置き換えによる演奏や編曲)もありますね。なによりも村上春樹さんが”偏見に満ちた愛”と語っているとおり、その作品への愛情表現のかたちです。多いほど深いほど、その作品は残っていくことになります。

![]()

”優れた古典的名作には、いくつかの異なった翻訳があっていいというのが僕の基本的な考え方だ。翻訳というのは創作作業ではなく、技術的な対応のひとつのかたちに過ぎないわけだから、さまざまな異なったかたちのアプローチが並列的に存在して当然である。人々はよく「名訳」という言葉を使うけれど、それは言い換えれば「とてもすぐれたひとつの対応」というだけのことだ。唯一無二の完璧な翻訳なんて原理的にあり得ないし、もし仮にそんなものがあったとしたら、それは長い月日で見れば、作品にとってかえってよくない結果を招くものではないだろうか。少なくとも古典と呼ばれるような作品には、いくつかの alternative が必要とされるはずだ。質の高いいくつかの選択肢が存在し、複数のアスペクトの集積を通して、オリジナル・テキストのあるべき姿が自然に浮かび上がってくるというのが、翻訳のもっとも望ましい姿ではあるまいか。『キャッチャー・イン・ザ・ライ』は既にそのような「古典」の範疇に入っていると僕は考える。野崎氏の訳は言うまでもなく優れた訳だが、野崎氏が訳されてから長い歳月が経過しているし、日本語自体もそのあいだに大きく変化している。我々のライフスタイルも変化した。そろそろ新しい見直しがあってもいいはずである。伝え聞くところによると、野崎氏自身も既訳に自ら手入れすることを考えておられたようだが、惜しむらくはその前に亡くなられてしまった。そこで僕が及ばずながら、僭越ながら、いまひとつの選択肢を提供することになったわけだ。

ただ中高年世代にとって、野崎氏の翻訳『ライ麦畑でつかまえて』は、既にひとつの「定番」となっており、いわば「刷り込み」として機能しているところがある。ある程度それは覚悟していたのだが、そういう刷り込みの深さは、こちらの予測を遥かに超えたものだった。そのような世代にとって(実を言えば僕もそのうちの一人なのだが)、僕の新訳は極端にいえば「聖域侵犯」みたいに感じられたようだ。そういうところからくる心理的反撥みたいなものは、正直言って少なからずあった。もちろんこれは野崎氏の翻訳が素晴らしいから生じる現象なのだが、考えようによっては、これは──ひとつの翻訳とオリジナル・テキストが長年のあいだにここまで一体化してしまうというのは──いささか恐ろしいことであるかもしれない。僕としても(一人の翻訳者としても、また自分の作品が外国語に翻訳される小説家としても)、いろいろと考えさせられるところはあった。”

~(中略)~

⇒⇒⇒

具体的でわかりやすいです。複数の翻訳が存在することの意義や魅力、一方ではひとつの翻訳しか存在しないことの功罪。ここはとても興味深かったです。聖域化されてしまったものは、新しい挑戦や解釈も生まれることなく、そのまま化石化の一途をたどります。なぜ、時代とともに新しい風を送りつづけるのか。今という時代の風のなかで触れてほしいからこそ、翻訳される指揮される作品があって、だから心を打つ。変えてはいけないものと、変えなくてはいけないもの。社会も政治も文化も人も、まことにむずかしい。

![]()

”僕は翻訳というものは家屋にたとえるなら、二十五年でそろそろ補修にかかり、五十年で大きく改築する、あるいは新築する、というのがおおよその目安ではないかと常々考えている。僕自身の翻訳についても、二十五年目を迎えたものは少しずつ補修作業に入っている。もちろん家屋と同じように、それぞれの翻訳によって経年劣化に多少の差があるのは当然だが、五十年も経過すれば(たとえ途中でいくらかの補修があったにせよ)さすがに、選ばれた言葉や表現の古さがだんだん目につくようになってくる。

言葉ばかりではなく、翻訳の方法そのものをとってみても、そこには大きな変遷がある。翻訳技術も着実に進化している。またインターネットの登場以来とくに顕著に言えることなのだが、他文化や他言語についての情報量も、また作家や作品の背景についての情報量も、昔と今とでは圧倒的に違う。そういう意味では、僕がこんなことを言うのは僭越に過ぎるかもしれないが、この『ロング・グッドバイ』の新しい訳を世に問うには、今はまず妥当なタイミングであると言えるかもしれない。具体的な経緯を述べるなら、二年以上前のことになるが、早川書房編集部から本書を翻訳してみる気持ちはないかという打診があり、僕としても前々からやりたいと思っていたことなので、二つ返事でお引き受けした。

もうひとつ、僕があえて再訳に挑戦してみたいと思った理由として、清水氏の翻訳『長いお別れ』ではかなり多くの文章が、あるいはまた文章の細部が、おそらくは意図的に省かれているという事実がある。これは、長年にわたって、チャンドラーの小説を愛好する多くの人が、少なからず不満とするところでもあった。清水氏がどのような理由や事情で、細かい部分をこれほど大幅に削って訳されたのか、僕にはその理由はもちろんわからない。それが出版社の意向であったのか、あるいは訳者自身の意向であったのか、それも知るところではない。しかし一九五八年に時点においては(アメリカでの刊行後まだ四年しか経っていない)、文章家としてのチャンドラーの価値が、少なくとも日本では、まだじゅうぶんに認められていなかったし、そのことがおそらくは「文章が全体的に短く刈り込まれた」ひとつの大きな要因になっているのではないかと推測される。あるいはもっと一般的な意味で、「ミステリ小説はそれほど細かいところまで正確に訳す必要はない、筋と雰囲気さえちゃんとわかればいい」という通念が当時はあったのかもしれない。半世紀を経た今となっては、そのへんの事情は謎に包まれている。

ただ、清水氏の名誉のために声を大にして言い添えておくなら、清水訳が「たとえ細部を端折って訳してあったとしても、そんなこととは無関係に、何の不足もなく愉しく読める、生き生きした読み物になっている」ということは、万人の認めるところだし、氏の手になる『長いお別れ』が日本のミステリの歴史に与えた影響はまことに多大なものがある。その功績は大いにたたえられて然るべきものだし、僕としても先輩の訳業に深く、率直に敬意を表したい。なにしろ僕も清水さんの翻訳で初めてこの小説を読んで感服してしまったわけなのだから、個人的にも感謝しないわけにはいかない。いずれにせよ、古き良き時代ののんびりとした翻訳というか、あまり細かいことに拘泥しない、大人の風格のある翻訳である。

しかしそれはそれとして、今日におけるレイモンド・チャンドラーという作家の重要性を考慮するとき、そして彼の作品群の中におけるこの作品の位置を考えるとき、「完訳版」というべきか、いちおうひととおり細かいところまで訳され、現代の感覚(に近いもの)で洗い直された『ロング・グッドバイ』が清水訳と並行するかたちで存在していいはずだし、また存在するべきであろうというのが僕の考え方である。基本的なことを言えば、同時代作品としていきおいをつけて訳された清水訳と、いわば「準古典」としてより厳密に訳された村上訳という捉え方をしていただいてもいいかもしれない。言うまでもないことだが、「できることなら完全な翻訳を読みたい」と考えるか、あるいは「多少削ってあっても愉しく読めればいい」と考えるかは、ひとえに個々の読者の選択にまかされている。あるいは両方の翻訳を併せて楽しみたいという熱心な読者も中にはおられるかもしれない。実際にそうしていただければ、僕としてはとても嬉しいのだが。”

~(中略)~

⇒⇒⇒

かなり長い引用になってしまいました。翻訳業界で過去に起こってきた一連がとてもわかりやすいので、そのままたっぷり引用させてもらいました。そういえば、『ラフマニノフ:交響曲第2番』も1950年代は冗長すぎるとカットされた短縮版が主流でした。1970年代にアンドレ・プレヴィンが全曲完全版を演奏して以降、一気にこちらが主流となります。今日録音されるほとんどすべての盤は完全版です。なぜカットされていたのか? いつぞやの指揮者の改変がずっと尾を引いていたのか? ついに完全版が存在することも忘れられていたのか? 同じような時代背景が見え隠れしてくるようです。文化の成長、人々の文化への理解の歩みあってこそ、今僕たちが受け取ることができているものは多いです。

改悪のことはまた最後に。

![]()

”これまでずっと翻訳をやってきてよかったなあと思うことは、小説家としていくつかある。まず第一に現実問題として、小説を書きたくないときには、翻訳をしていられるということがある。エッセイのネタはそのうちに切れるけれど、翻訳のネタは切れない。それから小説を書くのと翻訳をするのとでは、使用する頭の部位が違うので、交互にやっていると脳のバランスがうまくとれてくるということもある。もうひとつは、翻訳作業を通して文章について多くを学べることだ。外国語で(僕の場合は英語で)書かれたある作品を読んで「素晴らしい」と思う。そしてその作品を翻訳してみる。するとその文章のどこがそんなに素晴らしかったのかという仕組みのようなものが、より明確に見えてくる。実際に手を動かして、ひとつの言語から別の言語に移し替えていると、その文章をただ目で読んでいる時より、見えてくるものが遥かに多くなり、また立体的になってくる。そしてそういう作業を長年にわたって続けていると、「良い文章がなぜ良いのか」という原理のようなものが自然にわかってくる。

そしてまたある時から、僕にとっての「翻訳」は両方向に向けたモーメントになっていった。僕がほかの作家の作品を日本語に翻訳するだけではなく、僕の書いた小説が多くの言語に翻訳されるという状況が生まれてきたからだ。今では四十二の言語に翻訳され、僕の作品を外国語で読む読者は驚くほど増えている。外国を旅行して書店に入り、自分の作品が平積みにされているのを目にすることも多くなった。それは本当に嬉しいことだ。もちろんどんな作家にとってもそれは嬉しいことであるに違いないが、とりわけ翻訳というものに深く携わってきた僕のような人間にとって、自分の本が「翻訳書」としてそこに並んでいるのを目にするのは、実に感慨深いものがある。

まだまだ先は長いし、翻訳したい作品もたくさん残っている。そしてそれは、小説家としての僕にとってもまだまだ成長する余地が残されている、ということでもあるのだ。”

~(中略)~

⇒⇒⇒

実際にやってみて気づくこと、実際に体験してみないとわからないことってあります。久石譲の曲を聴いて、久石譲の演奏している姿を見て、自分もピアノを弾きたいと思った人や習うきっかけになった人は多いと思います。聴いていただけのときよりも、難しさがわかったり、弾けるけど同じようには弾けなかったり、片手だけ弾いてみたら気づいたことあったり。どんな道にも、やってみてその奥深さがわかります。……聴くだけもそうですね。聴くことにゴールってありません。いつまでもどこまでも深く味わっていける。

話を戻して。もし同じように、久石譲の作品が(たとえば久石譲交響曲が)四十二のバラエティに富んだ録音盤が並ぶような日がきたときには、感慨ひとしおです。

![]()

”そのときに思ったのは、「もし音楽を演奏するように文章を書くことができたら、それはきっと素晴らしいだろうな」ということだった。

小さい頃にピアノを習っていたから、楽譜を読んで簡単な曲を弾くくらいならできるが、プロになれるような技術はもちろんない。しかし頭の中に、自分自身の音楽のようなものが強く、豊かに渦巻くのを感じることはしばしばあった。そういうものをなんとか文章のかたちに移し替えることはできないものだろうか。僕の文章はそういう思いから出発している。

音楽にせよ小説にせよ、いちばん基礎にあるものはリズムだ。自然で心地よい、そして確実なリズムがそこになければ、人は文章を読み進んではくれないだろう。僕はリズムというものの大切さを音楽から(主にジャズから)学んだ。それからそのリズムにあわせたメロディー、つまり的確な言葉の配列がやってくる。それが滑らかで美しいものであれば、もちろん言うことはない。そしてハーモニー、それらの言葉を支える内的な心の響き、その次に僕のもっとも好きな部分がやってくる──即興演奏だ。特別なチャンネルを通って、物語が自分の内側から自由に湧きだしてくる。僕はただその流れに乗るだけでいい。そして、最後に、おそらくいちばん重要なものごとがやってくる。作品を書き終えたことによって(あるいは演奏し終えたことによって)もたらされる、「自分がどこか新しい、意味のある場所にたどり着いた」という高揚感だ。そしてうまくいけば、我々は読者=オーディエンスとその浮き上がっていく気分を共有することができる。それはほかでは得ることのできない素晴らしい達成だ。

このように、僕は文章の書き方についてほとんどを音楽から学んできた。逆説的な言い方になってしまうが、もしこんなに音楽にのめり込むことがなかったとしたら、僕はあるいは小説家になっていなかったかもしれない。そして小説家になってから三十年近くを経た今でも僕はまだ、小説の書き方についての多くを、優れた音楽に学び続けている。たとえば、チャーリー・パーカーの繰り出す自由自在なフレーズは、F・スコット・フィッツジェラルドの流麗な散文と同じくらいの、豊かな影響を僕の文章に与えてきた。マイルズ・デイヴィスの音楽に含まれた優れた自己革新性は、僕が今でもひとつの文学的規範として仰ぐものである。

セロニアス・モンクは僕がもっとも敬愛するジャズ・ピアニストだが、「あなたの弾く音はどうしてそんなに特別な響き方をするのですか?」と質問されたとき、彼はピアノを指してこう答えた。

「新しい音(note)なんてどこにもない。鍵盤を見てみなさい。すべての音はそこに既に並んでいる。でも君がある音にしっかり意味をこめれば、それは違った響き方をする。君がやるべきことは、本当に意味をこめた音を拾い上げることだ」

小説を書きながら、よくこの言葉を思い出す。そしてこう思う。そう、新しい言葉なんてどこにもありはしない。ごく当たり前の普通の言葉に、新しい意味や、特別な響きを賦与するのが我々の仕事なんだ、と。そう考えると僕は安心することができる。我々の前にはまだまだ広い未知の地平が広がっている。開拓を待っている肥沃な大地がそこにはあるのだ。”

~(中略)~

⇒⇒⇒

よく語られる内容で同旨あります。

- Overtone.第66回 長編と短編と翻訳と。~村上春樹と久石譲~ Part.1

- Overtone.第67回 長編と短編と翻訳と。~村上春樹と久石譲~ Part.2

- Overtone.第73回 長編と短編と翻訳と。~村上春樹と久石譲~ Part.3

(以上、”村上春樹文章”は『村上春樹 雑文集』より 引用)

![]()

翻訳の改悪について。

本書にもあったとおり、オリジナルテキストをカットしてしまうこと。ほかにも、わからないところはみんなそっくり省いてしまったり、勝手に作り替えてしまったり、物語の流れから必要ないと勝手に判断されてしまったりと。

指揮の改悪について。

上に書いたオリジナルスコアをカットしてしまう短縮版があります。勝手な作り替えってあるんでしょうか? 答えは、あるようです。ここはティンパニを足したほうがより迫ってくるとか、この楽器だけじゃ弱いからあの楽器もかぶせちゃえとか。スコア版による違いではなくて、まあ、指揮者の独断とその連鎖(右にならえ)による。今はそんなこともあまりないようです。

演奏の解釈について。

作曲家は、テンポだったり強弱だったりこう演奏してほしいという思いを譜面で記号に託しています。久石譲は楽譜に書かれてあるとおり提示部をくり返します。「ドヴォルザーク:交響曲第9番《新世界より》」も「ブラーム:交響曲第1番」も、第一楽章の提示部を(決して短くはない3~5分ほど演奏時間が変わるひとパート)まるまるくり返します。

この譜面にあるくり返しをしている演奏って、あまりないんです。CDを10枚聴いたとしても1,2枚見つけられるかくらいかもしれません。たとえばこの2作品では。指揮者の判断に委ねられてきた部分が大きくくり返さない派が今の主流です。

くり返さない派…必要性を感じない、ソナタ形式の慣習化や形骸化からくるリピートで必然性はない、流れがとまる、リピートして戻ったときに唐突な調性の変化になってしまって自然じゃない etc

くり返す派…必要性・必然性がある、展開部や次楽章に広がっていくまえに何回か聴いて覚えてもらう、印象が薄くなってしまう etc

さすがに、演奏時間が長くなる・間延びするからという意見は見なかったです。それを言ってしまったら大変なことになります。「ベートーヴェン:交響曲 第3番《英雄》」は演奏時間としても長大な作品です。しっかり提示部のリピート指示もあるしカットされたこともない。…作品ごとに吟味したのか、神格化された作曲家との扱いに差があるのか…文化ってむずかしい。

久石譲が作曲家として、作曲家が譜面にそう書いているからくり返すと尊重することは自然です。村上春樹が小説家として、小説家が書いたものはカットしたり改悪したりすることなくオリジナルテキストに忠実に翻訳したいと尊重することと同じです。

クラシック音楽も、自筆譜や歴史的資料の発見や研究で新しくアップデートされる名曲たちもたくさんあります。ときには、作曲家じゃない手によって変更がかかっていたものを原典に戻したりなど。また、音楽も小説もひとつの作品だけじゃなくて、系譜的に作品を並べてみたときに、その作家のスタイルがわかってきて、それが細かい修正の説得力につながってくるなんてこともあるのかもしれません。この人はこういうことするとかしないとか…あの作品での手法と同じように捉えるべきだとか…。翻訳も指揮も、時代ごとに検証されることって大切なんですね。人によって文化は成長する、はたまた、文化によって人は成長する。

今回とりあげた『村上春樹 雑文集/村上春樹』。目次をながめると、【序文・解説など】【あいさつ・メッセージなど】【音楽について】【『アンダーグラウンド』をめぐって】【翻訳すること、翻訳されること】【人物について】【目にしたこと、心に思ったこと】【質問とその回答】【短いフィクション】【小説を書くということ】とまとまってカテゴライズされています。

本文から引用したものは、そのほとんどが【翻訳すること、翻訳されること】項からだと思います。ほかのカテゴリーも読みごたえおもしろさ満載な一冊です。

-共通むすび-

”いい音というのはいい文章と同じで、人によっていい音は全然違うし、いい文章も違う。自分にとって何がいい音か見つけるのが一番大事で…それが結構難しいんですよね。人生観と同じで”

(「SWITCH 2019年12月号 Vol.37」村上春樹インタビュー より)

”積極的に常に新しい音楽を聴き続けるという努力をしていかないと、耳は確実に衰えます”

(『村上さんのところ/村上春樹』より)

それではまた。

reverb.

久石譲公式スコアによる演奏会とそうじゃないもの…それはまた別の論争♪

*「Overtone」は直接的には久石譲情報ではないけれど、《関連する・つながる》かもしれない、もっと広い範囲のお話をしたいと、別部屋で掲載しています。Overtone [back number]

このコーナーでは、もっと気軽にコメントやメッセージをお待ちしています。響きはじめの部屋 コンタクトフォーム または 下の”コメントする” からどうぞ♪