今年11月にニューヨークと東京で開催する

「Joe Hisaishi presents MUSIC FUTURE VOL.5」より

作曲家デヴィット・ラング氏のインタビュー動画をアップいたしました。

こちら>>>

久石譲YouTube公式チャンネル

(久石譲オフィシャルサイト より) “Info. 2018/09/05 「ミュージック・フューチャー Vol.5」デヴィット・ラング インタビュー動画公開” の続きを読む

今年11月にニューヨークと東京で開催する

「Joe Hisaishi presents MUSIC FUTURE VOL.5」より

作曲家デヴィット・ラング氏のインタビュー動画をアップいたしました。

こちら>>>

久石譲YouTube公式チャンネル

(久石譲オフィシャルサイト より) “Info. 2018/09/05 「ミュージック・フューチャー Vol.5」デヴィット・ラング インタビュー動画公開” の続きを読む

Posted on 2018/09/02

8月9日から8月21日まで国内9都市で開催された「久石譲&ワールド・ドリーム・オーケストラ 2018」コンサートツアー。9月9日中国公演も控えています。昨年につづきABふたつのプログラムを引き下げ、宮崎駿監督作品の楽曲を交響組曲にするプロジェクトは第4弾「千と千尋の神隠し」。さらには「交響幻想曲 かぐや姫の物語」、久石譲ミニマル作品も披露するなど、今年のW.D.O.も熱い夏。

予定プログラムが変更されたりAB会場が変更されたりと、珍しい慌ただしさは直前まで続きましたが、すべてはベスト・パフォーマンスのために!オール・プログラム久石譲作品は圧巻、各会場スタンディングオベーションで熱気と感動に包まれました。

まずは演奏プログラム・アンコールのセットリストから。

久石譲&ワールド・ドリーム・オーケストラ 2018

JOE HISAISHI & WORLD DREAM ORCHESTRA 2018

[公演期間]

2018/08/09 – 2018/09/09

[公演回数]

10公演

8/9 岩手・岩手県民会館 A

8/10 東京・サントリーホール A

8/13 岡山・岡山シンフォニーホール B

8/14 香川・レクザムホール B

8/15 大阪・フェスティバルホール B

8/17 群馬・ベイシア文化ホール A

8/19 石川・石川県立音楽堂 A

8/20 東京・サントリーホール B

8/21 東京・すみだトリフォニーホール B

9/9 中国・深圳湾体育中心(Shenzhen Bay Sports Center) B

[編成]

指揮・ピアノ:久石譲

管弦楽:新日本フィル・ワールド・ドリーム・オーケストラ

[曲目]

【PROGRAM A】 All Music by Joe Hisaishi

[Minima_Rhythm]

Links

Encounter

DA・MA・SHI・絵

DEAD for Strings, Perc.,Harpe and Piano

1. D.e.a.d / 2. The Abyss ~深淵を臨く者は・・・・~ / 3. 死の巡礼 / 4. 復活 ~愛の歌~

—-intermission—-

[Melodies]

Dream More

The Path of the Wind 2018 *改訂初演

Kiki’s Delivery Service 2018 *改訂初演

Spirited Away Suite /「千と千尋の神隠し」組曲 *世界初演

Original Orchestration by Joe Hisaishi

Orchestration by Chad Cannon

—-encore—-

Oriental Wind 2018

World Dreams

【PROGRAM B】 All Music by Joe Hisaishi

[Minima_Rhythm]

Links

Encounter

DA・MA・SHI・絵

Symphonic Fantasy “The Tale of the Princess Kaguya” /交響幻想曲「かぐや姫の物語」

—-intermission—-

[Melodies]

Dream More

The Path of the Wind 2018 *改訂初演

Kiki’s Delivery Service 2018 *改訂初演

Spirited Away Suite /「千と千尋の神隠し」組曲 *世界初演

Original Orchestration by Joe Hisaishi

Orchestration by Chad Cannon

—-encore—-

Le Petit Poucet

World Dreams

さて、個人的な感想はひとまず置いておいて、会場にて販売された公式パンフレットより紐解いていきます。

PROGRAM NOTE

今年も「久石譲&ワールド・ドリーム・オーケストラ 2018」の夏がやったきた。

久石譲がプログラムの魅力を語った。

-開幕を飾るのは「Links」。

祝祭性があってメロディアスな曲。『ミニマリズム』というアルバムでロンドン・シンフォニーとレコーディングしたこともある評判の良い曲なので、1曲目に持ってきました。

-続く「Encounter」はもともと弦楽のために書かれた曲ですね。

エッシャーのだまし絵からインスピレーションを得た「String Quartet No.1」という4楽章からなる弦楽四重奏曲の第1曲目です。それを後に、長野のチェンバー・オーケストラのために書き直しました。リズミックで、ちょっとブラックなユーモアのある曲。マーラーもシューベルトの弦楽四重奏曲を弦楽合奏用に直していますが、厚くなる部分と、ソロの部分をうまく活かしてよりダイナミックに作っている。僕もそこが一番大事だと思っています。

-続いてAプロは「DEAD」組曲。折々で演奏されてきた大事な曲だと思いますが、改めてタイトルの意味も含めて教えていただけますか。

「DEAD」はもちろん「死」を意味しますが、そのスペルはディー(D) イー(E) エー(A) ディー(D)。これを音階に置き換えるとレ・ミ・ラ・レとなります。そのレミラレの4つの音だけで作った曲なんです。ある部分は非常に現代音楽的で不協和音の官能的な世界。一方、そのレミラレを使ったメロディアスな部分も出てくる。音楽的にいうとミニマル的なやり方とある種映画音楽的なアプローチが両方あるんです。両側に振り幅を持っていて、まとまりがあるのかないのか、絶えず疑問に思ってしまう一方、最も自分らしい曲でもあると言えますね。

-Bプロは「交響幻想曲『かぐや姫の物語』」。

昨年(2017年)、この曲をチェコのプラハで演奏した際、すごく反応が良かったんです。いかにも日本的、ということをやっていないのに、結果的にモダンな日本の美みたいなものを感じて喜んでくれた。その時にこの組曲は世界に通用すると思ったんです。それでぜひ今回再演しようと決めた矢先に高畑さんがお亡くなりになってしまいました。追悼という意味を込めて、今年は大切に演奏したいと思っています。高畑さんの書いた「わらべ唄」のメロディーも入っていますし、全部が僕の曲ではなくて、高畑さんとの共作だと思っています。

-最後は宮崎駿監督の作品を交響組曲にするシリーズ最新作『千と千尋の神隠し』より「Spirited Away Suite」。

アメリカのアカデミー賞長編アニメーション賞を獲った作品で、海外からも一番これを演奏してほしいという要望が強いんですよね。すごく強いのですが、なぜかチャレンジをずっと避けていた曲なんです。今年本格的に取り組んでみて、思った以上に激しい曲が多くて驚きました。人間世界から異世界に迷い込んで、千尋という名前が千に変わり、両親が豚に変えられたりする中で、様々な危機が来る。当然、音楽も激しくなるわけです。一方でこの作品には「六番目の駅」に代表されるような、現実と黄泉の世界の狭間が色濃く表現されている。宮崎さんが辿り着いた死生観が漂っている気がします。でもだからこそ生きていることが大事なんだ、ということをちゃんと謳っている。その思いが伝わればいいなと思っています。

久石譲

(「久石譲&ワールド・ドリーム・オーケストラ 2018」コンサート・パンフレット より)

*変更プログラムの楽曲紹介は掲載していません。

パンフレットには「久石譲×高畑勲 映画と音楽、その”到達点”へ。」対談も収載されています。原典は2013年11月25日 読売新聞に掲載、その後書籍にも収められています。パンフレットは読みやすいよう再編集されたものになります。

さて、久石譲本人による楽曲解説で充分にコンサートの雰囲気は伝わると思います。補足程度に感想や参考作品、アンコールもまじえてご紹介していきます。

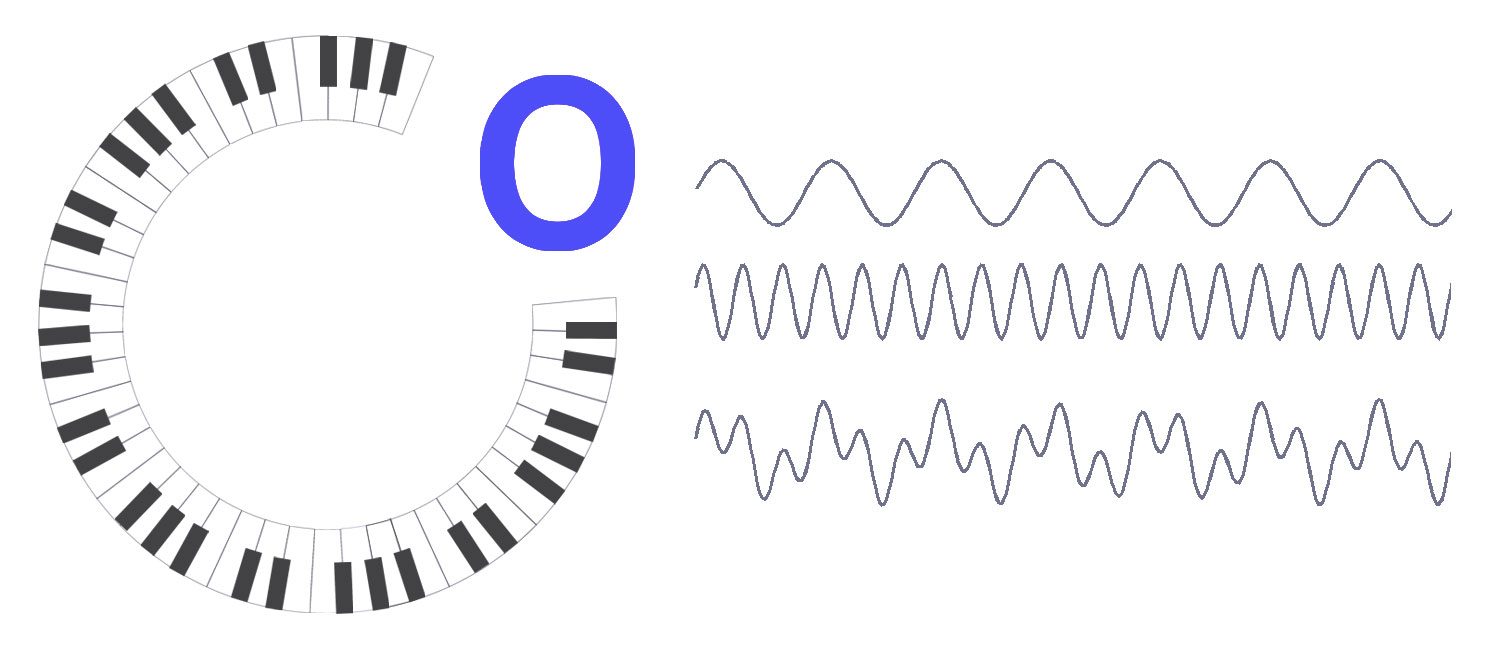

[Minima_Rhythm]

Links 【AB】

久石譲 ”Minima_Rhythm”(ミニマル・ミュージックの「Minimal」とリズムの「Rhythm」を合わせた造語)の代名詞ともいえる楽曲。変拍子のもつ独特のグルーヴ感と華やかな祝典序曲のような品格で人気があります。後半の重厚感と高揚感の加速は、やもすると感情的にテンポをあげたり横揺れしそうな演奏になるところを、あくまでもエモーショナルをおさえたところで迎える最高潮。楽譜でいう縦のライン、リズムや音粒をきっちりそろえることで到達しうるミニマル小宇宙。そんな演奏にしびれました。

Disc. 久石譲 『Minima_Rhythm ミニマリズム』

Encounter 【AB】

ひとつのモチーフをもとに展開する楽曲。弦楽器のみで奏されるなか、主旋律の楽器を変えたり、ピッチカートなど奏法を変えたり、ユニゾンや合奏で厚みをましたり。それと並行して進行するミニマルのズレ。コンサート会場ならではの、音の前後左右、高低差、厚みや濃淡。決して聴きやすい楽曲ではないかもしれないけれど、おもしろいがつまった曲。

シューベルト:弦楽四重奏曲第14番「死と乙女」も、最小限に削られ磨かれた四重奏版と、マーラーが編成を拡大し編曲した弦楽オーケストラ版。オリジナルを損なわない核は保ちつつ、作品の新しい持ち味や可能性を引き出しています。久石譲自身による「Encounter」のふたつの版も同じことが言えます。それは「厚くなる部分と、ソロの部分をうまく活かしてよりダイナミックに作っている。僕もそこが一番大事だと思っています」と久石譲が語っているところからも、追求したかったこと、具現化された自信や納得のようなものを感じます。はやく音源化されたものが聴きたい作品です。

Disc. 久石譲 『Minima_Rhythm II ミニマリズム 2』

*弦楽四重奏版収録

DA・MA・SHI・絵 【AB】

2009年以来の国内披露となったこの曲は、とても印象深いものでした。音楽構成はほぼ同じはずなのにとても新鮮に聴こえてくる。そのキーワードは、久石譲が推し進める”現代的アプローチ”ということになるのですが、それは久石譲本人が語ったものから後述します。

すべての楽器においてフレーズにおいて、きちんとそろえられた音価。一音一音の大きさも長さも均等に、約8分の楽曲を緊張感を持続して奏しきる。圧巻のパフォーマンスでした。なかでも印象的だったのが、金管楽器によるロングトーン。曲の展開や転調するタイミングで、トランペットやトロンボーンが一つの音を長く持続して吹いています。これがすごい。あれ、こんなにインパクトあったかなと指折り数えていたら、4小節間ノンビブラートにまっすぐ吹きっぱなし(奏者間の吹き直しの連携はあるでしょう)。5拍子の楽曲なので、拍数にして20拍分。いま手で数えてみてもその長さがわかります。久石譲が指揮をしている姿を見ても、ここにすごく神経を使っていたのがわかるほどでした。あれ、こんなにアクセントになってたかなとCDを聴き返したところ、音が消えていく印象もあるでしょう、ロングトーンがはっきりと聴こえるのはそれぞれ3小節くらい。ロンドン・シンフォニーとのCD盤は、まさに演奏が踊っているような躍動感があります。そして、今回W.D.O.で披露されたアプローチはポーカーフェイス。オーケストラが自ら躍ることのない一歩引いたところ、決して躍ることを強要していない俯瞰な響き。だからこそ聴く人は思い思いに覚醒させられてしまう。神の視点のような演奏に鳥肌ものでした。ミニマルの啓示のような……ちょっと!早く!また!聴きたい。

Disc. 久石譲 『Minima_Rhythm ミニマリズム』

ここまでの [Minima_Rhythm] コーナー、久石譲が語る”現代的アプローチ”とは…

「それともう一個あったのは、必ず自分の曲なり現代の曲とクラシックを組み合わせてるんです。これは在京のオーケストラでもありますね、ジョン・アダムズの曲とチャイコフスキーとかってある。ところが、それはそれ、これはこれ、なんですよ、演奏が。だけど重要なのは、ミニマル系のリズムをはっきりした現代曲をアプローチした、そのリズムの姿勢のままクラシックをやるべきなんですよ。そうすると今までのとは違うんです。これやってるオケはひとつもないんですよ。それで僕はそれをやってるわけ。それをやることによって、今の時代のクラシックをもう一回リ・クリエイトすると。そういうふうに思いだしたら、すごく楽しくなっちゃって、やりがいを感じちゃったもんですから、一生懸命やってる(笑)。」

「ワールド・ドリーム・オーケストラは新日本フィルさんとやってるやつなんですけど、これはもうベージック・エンターテインメントなんですよ。ですから映画だったり、それからやっぱり前半にはいくつかこういう音楽もあるんだよというのをお客さまに見てほしいから、ちょっとミニマル的なものがある。」

「一緒に考えるということですよね。たとえばミニマル系の現代曲をといっても、実は譜面どおりに弾くなら日本の人はうまいんですよ。すごくうまいんですよ、その通りに弾く。たぶん外国のオケよりもうまいかもしれない。だが、それを音楽にするのがね、もう一つハードル高いんですよね。たとえば、非常にアップテンポのリズムが主体でちょっとしたズレを聴かせていくってなると、リズムをきちんとキープしなければならない。ところが、このリズムをきちんとキープするっていうこと自体がすごく難しいんですよ。なおかつオーケストラになりますと、指揮者と一番後ろのパーカッションの人まで15メートル以上離れてますね。そうすると、瞬間的にザーンッ!だとかメロディ歌ってやるのは平気なんだが、ずっとリズムをお互いにキープしあわないと音楽にならないっていうものをやると、根底からオーケストラのリズムのあり方を変えなきゃいけなくなるんですね。もっとシンプルなことでいうと、ヴァイオリンを弾いた時の音の出る速度と、木管が吹くフルートならフルートが吹く音になる速度、ピアノはもう弾いたらすぐに出ますね、ポーンと出ますよね。みんな違うんですよ。これをどこまでそろえるかとかっていう。これフレーズによってもきちっとやっていかなきゃいけない。ところがこれって、そういうことを要求されてないから一流のオケでもアバウトなんですよ。だからミニマルは下手なんです。で、結局これって言われないと気がつけませんよね。0.0何秒でしょうね。こういうふうにもう全然違っちゃうんですよ。そういうことを要求されたことがない人たちに、いやそれ必要なんだよって話になると、自分たちもやり方変えなきゃいけなくなりますよね。で、その経験を積ませないと、この手の音楽はできない。ということを、誰かがやってかなきゃいけないんですよ。と思って、それでできるだけ、日本にもそういう人がいるっていうのを育てなきゃいけない、そういうふうに思ってます。」

(Blog. TBSラジオ「辻井いつ子の今日の風、なに色?」久石譲ゲスト出演 番組内容 より抜粋)

DEAD for Strings, Perc.,Harpe and Piano 【A】

1. D.e.a.d / 2. The Abyss ~深淵を臨く者は・・・・~ / 3. 死の巡礼 / 4. 復活 ~愛の歌~

13年ぶりにコンサート披露となった久石譲オリジナル作品。エンターテインメント業界で映画音楽やTVCM音楽の第一線を走りつづけた久石譲が「自分の作品を書きたい、自分の作品を残したい」と強い意志をもってうまれた2005年作品。昨年W.D.O.2017にて完全版として姿を現した「ASIAN SYMPHONY」よりも前に書かれた、現代作曲家・ミニマル作曲家という原点を強く追求しはじめたエポック的作品です。

今でこそクラシック音楽の指揮活動も活発で、近年オリジナル作品ではその語法や方法論も反映されている、と思います。と思っていましたが、今回改めてDEADを聴いて考えを改めました。レミラレの旋律やその音型は、第1楽章の冒頭で、ユニゾンつまりレミラレのフレーズを楽器を重ねて高低重厚感を増しながら堂々と4回くり返します。第2楽章では官能的に、第3楽章ではミニマル色を強く打ち出し、第4楽章ではレミラレが愛の歌旋律になります。同じモチーフ(主題)を楽章をまたいで登場展開させることを、クラシック音楽では循環主題といったりします。第1楽章では短調だった旋律が、第4楽章では長調に変化することで豊かにドラマティックになるチャイコフスキー作品などのように。

実はこのDEAD、初映画監督作品『Quartet/カルテット』の前に撮る予定だった映画のために書いた曲でもあります。つまり映画のように一貫したテーマ、映画音楽のようにイマジネーションをかきたてる、なんともくるおしい世界観。第3楽章でも途中に第4楽章愛の歌メロディが登場し、それを打ち消すかのようなミニマルの渦。

楽器編成も久石譲らしい前衛的なもので、この作品を表現するにはこれしかないと言えるほど。現代的な不協和音とミニマル・ミュージック、そして高々に謳いあげるメロディメーカー紡ぐ愛の歌。そう、久石譲のミニマルとメロディがもっともストレートに詰まった作品それがDEADです。「自分の作品を書きたい」分岐点となった第一作目で、現代作曲家としてすでに極まってるじゃないか!そう改めて見つめなおしながら聴き染みていました。もっと聴いてほしい、もっと演奏してほしい、久石譲オリジナル作品です。発表当時、これまでの久石譲イメージを覆すにたる衝撃を与えたCD盤は、本公演と同じ新日本フィルハーモニー交響楽団との共演でレコーディングされたものです。

Symphonic Fantasy “The Tale of the Princess Kaguya” /交響幻想曲「かぐや姫の物語」 【B】

高畑勲監督追悼の想いもあるなか、実は当初から予定されていた、なにか運命的なものを感じるプログラムです。海外公演でも反応が良かったという久石譲コメントは、この作品が映像はもちろん音楽も世界に通用する、日本の誇れるものとして大きな手応えになったことがうかがえます。実際に、国内でも『千と千尋の神隠し』に勝るとも劣らない『かぐや姫の物語』への期待と喜びは、コンサート前から多くの声が飛び交い、コンサート後の感想でもそれは同じでした。

日本的な旋律を奏でながら、日本人が聴いても古めかしさを感じない、日本昔ばなしにならないのは、現代的で複雑な響きを散りばめた久石譲だからこそ。日本人が思い描く原風景、今でもたしかにある原風景のように、懐古だけではない受け継がれ生きつづける日本の象徴のようなもの、それを音楽にしているようです。「天人の音楽」も、日本人がイメージするあちらの世界を180度変えてしまうほどのインパクト、価値観の転換点となっていくのかもしれない。多くの日本人にとっても海外からみた日本においても。とんでもない大きなものを提起し遺した高畑勲×久石譲。高畑勲監督の「わらべ唄」と久石譲の「なよたけのテーマ」が紡ぎ合う冒頭と終部は何度聴いても感慨深いものがあります。「超ドメスティックはインターナショナルになる」(久石譲)ことをまたひとつかたちにした記念碑的作品です。

[Melodies]

Dream More 【AB】

サントリー「ザ・プレミアム・モルツ・マスターズドリーム」CM曲。ノスタルジックなメロディと味わいのある多重奏をコンセプトに作られた楽曲は、コンサートでオーケストラ版が幾多披露される新しい定番曲となっています。久石譲の旬が詰まった楽曲は、華やかでリズミカルでありながら中間部には優美なヴァイオリンソロも堪能できる、聴かせどころの多いところも魅力。切れ味のいいオーケストレーションはソリッドで、リズムを担うパートはとても緻密で複雑。たとえばメロディの後ろで刻むリズム的フレーズも、フレーズとしてはひとかたまりなんだけれど、細かく見聴きすると高中弦楽器から中低弦楽器へスムーズに受け渡すようになっていたり。しかも細かい休符をはさんだリズミックなフレーズを軽やかに。メロディは優雅に歌うように流れていくなか、バックではかなり難易度の高いことを要求されている楽曲なのかもしれません。久石譲がこの作品で追求していることは、メロディアスのフリをしながら、音楽構成におけるリズム・演奏におけるリズム、とことんリズムを追求しているような気がしてきます。エンターテイメントの顔を装いながら、音楽的にやりたいことが実現できている。ゆえに近年の定番曲なのかもしれませんね。LiveCD盤として収録された2015年の演奏よりも、テンポをあげたものが定着しオーケストレーションも精巧に修正されている。ぜひCDとW.D.O.2017スカパー!TV放送版を聴き比べてみてください。このふたつ、30~40秒間くらい違います。

The Path of the Wind 2018 【AB】

ピアノとヴァイオリンを基調に弦楽オーケストラが包みこむ「風のとおり道」。久石譲の弾き振り(ピアノを弾きながら指揮もする)も奏者たち音たちに緊張感と楽しさをリードしているようでした。映画『となりのトトロ』のもうひとつのテーマとして人気高いこの曲、こんなにも新しく生まれ変わるんだ!というほどの衝撃と新鮮さでした。とりわけストリングスのオーケストレーションがすばらしい。とても現代的でここまでくるともうそれは芸術の域。大きいくすの木が風に吹かれて揺れている音、そんなイメージが浮かびます。

「久石さんの音楽で僕が感心したことがあるんです。それは『となりのトトロ』で「風のとおり道」という曲を作られたのですが、あの曲によって、現代人が“日本的”だと感じられる新しい旋律表現が登場したと思いました。音楽において“日本的”と呼べる表現の範囲は非常に狭いのですが、そこに新しい感覚を盛られた功績は大きいと思います。」(高畑勲)

高畑勲監督が絶賛していたこの曲を、W.D.O.2018でプログラムすることも、なにか想いがあったのかもしれません。ツアー期間中8月9日にTV NHK「ジブリのうた」でも五嶋龍さんとのピアノ&ヴァイオリン版をうっとりするくらいの極上デュオで聴かせてくれました。2018版は同じ構成をベースにしながらも、コンサートマスター豊嶋泰嗣さんとのかけあいに、新しいストリングスの調べ。決してデュオ版が物足りなくなるとかではないんですね。こんなにも素敵なプレゼントをふたつももらっていいんですか!そんな気持ちです。

『Melodies for Piano and Strings』(仮・夢盤)、昨年のW.D.O.2017でも披露されたピアノ&ストリングス・コーナー、【mládí】「Summer」「HANA-BI」「Kids Return」、【Hope】「View of Silence」「Two of Us」「Asian Dream Song」、そして今年の「The Path of the Wind 2018」。こんな名曲たちが一枚のアルバムに集ったら……『Melodyphony』に匹敵するんじゃないか! ベストアルバム的な選曲はもちろんですが、久石さんの熟成された今のピアノ演奏、久石さんの現在進行系が色濃いストリングス。シンフォニーをコンセプトにした『メロディフォニー』とはまたひと味もふた味もちがう『Melodies for Piano and Strings』夢盤です!

Kiki’s Delivery Service 2018 【AB】

映画『魔女の宅急便』から「海の見える街」フルオーケストラ版。『WORKS IV』(2014)に収録されたヴァージョンはクラシカルにヨーロッパに、2018版は管楽器やパーカッションがより活躍するゴージャスなものに。中間部のスウィングするパートはジャジーさが増し、ホーンセクションやドラムスのシンバルが印象的でした。少し大人になったキキがパーティーを楽しんでいるような新しい魅力です。カスタネットやタンバリンも前面に押し出したスパニッシュさに、『ロシュフォールの恋人たち』や『ラ・ラ・ランド』『美女と野獣』のようなミュージカル・タッチの雰囲気も。そうミュージカル映画のワンシーンのよう。華やかで大人の魅力つまった魔女の宅急便でした。アメリカを向いているというのかな、久石譲音楽とミュージカルがつながったことは新鮮な驚きで、、ちょっとこれはこの先これがこうなってああなったら、、おもしろいなあ、いやそんな可能性もあながち、、(うまく言葉にできない)。ミュージカル音楽だけが持ち得る歌心・華やかさ・優美さ・ドラマティックさ・リズム感ってあると思うんです。セリフ歌のかけあいとかもそう。そういったものがこの楽曲から感じとれるとは!どこまで新しい魅力を秘めているんだろう。現代の室内交響曲にも通じるような、斬新で遊び心ある活き活きした音づくり、あっという間のひとときでした。

”2018” 楽曲について…

”2018”と銘打って演奏された「The Path of the Wind」「Kiki’s Delivery Service」「Oriental Wind」。キーワードは ”ソリッド” ”現代的なリズミック” 。近年の音楽活動をみたときに、ミュージック・フューチャー・コンサート、ナガノ・チェンバー・オーケストラ、これらの創作活動や指揮活動がなければ生まれなかったヴァージョンだったんじゃないかなと思っています。モダンなストリングス・オーケストレーションは、これまでのエンターテインメント音楽で施してきたものとは一線を画する「The Path of the Wind」、現代の室内交響曲のように固定概念にとわられない遊び心つまった「Kiki’s Delivery Service」、メロディや伴奏をリズミックに配置して新鮮味をあたえた「Oriental Wind」。この3つの作品で表現された音楽は注目です。2018版での実験や進化は、きっと次の作品につながってくるはず。そうワクワクしています。

Spirited Away Suite /「千と千尋の神隠し」組曲 【AB】

今年のW.D.O.は“あの夏へ”がやってくる。──このキャッチコピーのとおり、目玉となるジブリ交響作品化シリーズ第4弾。2001年映画公開年に組曲化した「Super Orchestra Night 2001」収録版を遥かに超える完全版が巨大な姿を現しました。多種多彩な音楽を盛り込んだオリジナル・サウンドトラック盤から、ストーリーにそって展開される組曲。「あの夏へ」「夜来る」「神さま達」「湯屋の朝」「底なし穴」「竜の少年」「カオナシ」「6番目の駅」「ふたたび」「帰る家」映画のシーンを象徴する10楽曲です。今、このサントラ楽曲たちをプレイリストで一気に流してみても圧巻ですが、フルオーケストラ版でヴァージョンアップした組曲は、まさにオーケストラのフルスペック。映像化・音源化されるその日まで多くを語ることができません。海外からも一番要望の強い作品、きっとこれを聴いたら度肝を抜かれるでしょう。

強く思ったこと。ファンタジー音楽の金字塔。たとえば『ハリーポッター』が西洋ファンタジーをうまく表現していたときに、『千と千尋の神隠し』は東洋ファンタジーとして誇れるものです。映像と音楽を切り離しても『ハリーポッター』は西洋ファンタジー音楽の魅力がつまっています。同じように『千と千尋の神隠し』は東洋ファンタジー音楽の象徴のようです。これってすごいことだな、と改めて思ったわけです。ファンタジーならではの夢・異世界・冒険・活劇・希望。ここに日本やアジアのエッセンスを見事に盛り込んでファンタジー音楽にしている。日本のアニメーションはすごいと言われます。でも、あえて言うなら、もっと大きな枠でファンタジーと言ってもいいんじゃないか。海外からも一番要望の強い作品、それは宮崎駿作品だから、日本アニメーションだから、それだけかな、ファンタジーとして評価されているんじゃないかな。そして久石譲が築きあげた音楽は、東洋ファンタジー音楽の象徴として熱望されているんじゃないかな。実写やアニメーションという枠をとっぱらって。そんなことを強く思いました。だから僕は、『千と千尋の神隠し』音楽はファンタジー音楽の金字塔、と言いたい。

”あの夏へ”にはじまり”あの夏へ”におわる。久石譲ピアノにはじまり久石譲ピアノにおわる。”One Summer’s day”のメロディは世界中のファンをうっとり魅了します。ピアノの音がゆっくり空気に包まれていく余韻まで、久石譲が鍵盤から指をはなして静止した数秒間まで。日本の”間”をたっぷりと感じとってほしいエンディングです。

—-encore—-

Oriental Wind 2018 【A】

「サントリー緑茶 伊右衛門」CM曲としておなじみの楽曲。久石譲代名詞のひとつ。余談ですが、「伊右衛門も久石譲だったのか」という声を耳にすることも少しだけ増えたように思います。時間の流れを感じると同時に、それは今でも現役バリバリに多くの曲を送り出しているからでもあります。ということでここらで一発!この楽曲も映像化・音源化してほしかった(過去形ではないんですが…)。2004年発表当時から一貫したそのメロディは、2018年CM版では旋律配置や変拍子を巧みに交錯させ、安心する懐かしさにみずみずしい新鮮味を与えてくれます。爽やかなCMヴァージョンが2コーラス奏され(1コーラス目ピアノメロディ~2コーラス目フルートメロディ)、「WORKS III」オーケストラ版イントロへ。中間部のサクソフォンパートはカットし、転調してクライマックスへ。現代的なアプローチで進化した2018版。そのCMヴァージョンが聴けたのもうれしいですが、中間部をカットしたこともあり「タリラリラ~ン」のメロディが始まりから終わりまで怒涛のようにたたみかけてきます。飲むごとに美味しいヴァージョンです。

Le Petit Poucet 【B】

2001年フランス映画『Le Petit Poucet』(邦題:プセの冒険 真紅の魔法靴)からメインテーマ。日本未公開DVD化されている映画ですが、まさかこの曲が!と往年ファンの心をくすぐる隠れた名曲です。いくつかのCDにそれぞれのヴァージョンが収録されています(「Super Orchestra Night 2001」「パリのアメリカ人」他)。本演アンコールで演奏されたのはオリジナル・サウンドトラック盤に近かったかなと思います。Track-2. Le Petit Poucet (Main theme) の前半 ~ Track-17. “La lune brille pour toi” (Générique de fin) の後半で構成されたようなフル・オーケストラ版。ザ・久石メロディともいえる美しい曲ですが、ハーモニーが独特でどこか異国情緒を漂わせています。『千と千尋の神隠し』も2001年作品、同時期の作品としてなにか共鳴するものがあったのか、驚きと喜びのサプライズ選曲でした。

World Dreams 【AB】

2004年「久石譲&ワールド・ドリーム・オーケストラ」発足に合わせて書き下ろされた曲。まさにW.D.O.コンサートのテーマ曲ともいえる大切な一曲です。毎年演奏されながら全公演で演奏されながら、CDの焼きましにはならない一期一会の音楽。キメにいくところで長くたっぷりとタメたり、悠々と高々に謳いあげたり、その会場だけのとっておきの演奏。ツイッターなどを見ても「毎年、4年ぶり、十数年ぶり」、コンサートに足を運ぶ頻度は違えどこの曲には必ず出会える。「音楽と記憶は直結する」と言ったのは久石譲。まさにW.D.O.コンサートの思い出づくりには欠かせないギフトです。

当初予定されていた「World Dreams I,II」は見送りとなりました。とても残念です。でも、そういう構想があるんだ!そんな進化する可能性を秘めているんだ!、それがわかっただけでもファンとしては胸躍るうれしさです。いつの日か、満を持して世界初演される日を夢みて、未来への楽しみがまたひとつふえました。

今年も昨年につづきコンサート・パンフレット&CDのセット販売。CDは慣例化しつつある前年W.D.O.コンサートの音源化。今終わったばかりのコンサート余韻にひたりながら、一年前のコンサート感動が甦ってくる。もちろんコンサートには行ってなくても、久石譲音楽を日常に持って帰れる。各会場販売コーナーは長蛇の列で大盛況、SNSでパンフレットと一緒に感動を投稿している人も年々増加傾向にあるようです!

お礼が最後になってしまいました。

ツアーコンサートだからこその膨大ツイートをランダムに集めさせてもらいました。期待と感動の勢いそのままに封じこめられた久石譲音楽への溢れる想い。圧巻のツイート・スタンディングオベーション!

ファンサイトではコンサート・レポートも募集、とても具体的な楽曲解説と臨場感あふれる感想を届けてくれました。コンサートでもらった感動を!コンサートのありがとう!を。久石さんや新日本フィルのみなさんへめぐりめぐって届きますように。こんな輪がもっと広がって感動や感想が刻まれていきますように。

新日本フィルハーモニー交響楽団公式ツイッターでは、ツアー期間中会場ごとのコンサート風景やリハーサル風景がリアルタイムに写真付き公開されていました。毎日楽しみにしていた人も多いと思います。コンサート日を待ち遠しく指折り数える人、コンサートの感動に包まれる人。速報性のあるSNSならではのうれしい演出です。

リンク先:新日本フィルハーモニー交響楽団 公式ツイッター

またオーケストラ楽団員からみたコンサート、これもまたツアー期間中発信されていました。普段は知ることのできない貴重な準備過程や、コンサートで感じたことなど。いくつかチョイスさせてもらいました。好きな楽器や奏者の方から、音楽の楽しみを広げるのもいいですね。

荒川洋(フルート)

https://twitter.com/nekoranpa2/status/1027915015880245248

https://twitter.com/nekoranpa2/status/1028979562783301633

https://twitter.com/nekoranpa2/status/1029377001520414720

https://twitter.com/nekoranpa2/status/1029644144455471106

https://twitter.com/nekoranpa2/status/1030018847024144386

https://twitter.com/nekoranpa2/status/1030425857582452736

https://twitter.com/nekoranpa2/status/1031105246531969024

https://twitter.com/nekoranpa2/status/1031527662668283904

https://twitter.com/nekoranpa2/status/1031531513853009921

https://twitter.com/nekoranpa2/status/1031914804791762945

高橋ドレミ(ピアノ/チェレスタ)

https://twitter.com/si_doremi21/status/1026818020826443776

https://twitter.com/si_doremi21/status/1031935562813329415

石川晃(ファゴット)

https://twitter.com/fg_akira/status/1031097266793107456

https://twitter.com/fg_akira/status/1031525319289626624

映像収録も音源収録もしっかりとされていたコンサート。次の朗報が待ち遠しいですね!

2019.1.7 追記

Related Page:

お気軽にコメントやメッセージをお待ちしています。響きはじめの部屋 コンタクトフォーム または 下の”コメントする” からどうぞ♪

最後まで読んでいただきありがとうございます。

posted on 2018/08/31

ふらいすとーんです。

8月9日岩手を皮切りに国内9公演で開催された「久石譲&ワールド・ドリーム・オーケストラ 2018」コンサートツアー。各会場ともにスタンディングオベーションの大盛況!

今回ご紹介するのは、久石譲ファンの一人、ふじかさんのコンサート・レポートです。初日公演、まさに世界初演幕開けの瞬間、とても臨場感あふれる感想です。

久石譲&ワールド・ドリーム・オーケストラ 2018

[公演期間]

2018/08/09 – 2018/09/09

[公演回数]

10公演

8/9 岩手・岩手県民会館 A

8/10 東京・サントリーホール A

8/13 岡山・岡山シンフォニーホール B

8/14 香川・レクザムホール B

8/15 大阪・フェスティバルホール B

8/17 群馬・ベイシア文化ホール A

8/19 石川・石川県立音楽堂 A

8/20 東京・サントリーホール B

8/21 東京・すみだトリフォニーホール B

9/9 中国・深圳湾体育中心(Shenzhen Bay Sports Center) B

[編成]

指揮・ピアノ:久石譲

管弦楽:新日本フィル・ワールド・ドリーム・オーケストラ

[曲目]

【PROGRAM A】 All Music by Joe Hisaishi

[Minima_Rhythm]

Links

Encounter

DA・MA・SHI・絵

DEAD for Strings, Perc.,Harpe and Piano

1. D.e.a.d / 2. The Abyss ~深淵を臨く者は・・・・~ / 3. 死の巡礼 / 4. 復活 ~愛の歌~

—-intermission—-

[Melodies]

Dream More

The Path of the Wind 2018 *改訂初演

Kiki’s Delivery Service 2018 *改訂初演

Spirited Away Suite /「千と千尋の神隠し」組曲 *世界初演

Original Orchestration by Joe Hisaishi

Orchestration by Chad Cannon

—-encore—-

Oriental Wind 2018

World Dreams

【PROGRAM B】 All Music by Joe Hisaishi

[Minima_Rhythm]

Links

Encounter

DA・MA・SHI・絵

Symphonic Fantasy “The Tale of the Princess Kaguya” /交響幻想曲「かぐや姫の物語」

—-intermission—-

[Melodies]

Dream More

The Path of the Wind 2018 *改訂初演

Kiki’s Delivery Service 2018 *改訂初演

Spirited Away Suite /「千と千尋の神隠し」組曲 *世界初演

Original Orchestration by Joe Hisaishi

Orchestration by Chad Cannon

—-encore—-

Le Petit Poucet

World Dreams

WDO2018 盛岡公演の模様をレポートさせて頂きます。

2018年8月9日 岩手県民会館 19:00開演

久石さんの岩手県での公演は2010年の「ハートフルコンサート2010」以来、8年ぶりの公演となりました。

会場に入ると、ステージ上ではさっそく木管パートの演奏者の方が練習をしておりました。『Links』や『DA・MA・SHI・絵』のメロディがところどころ聞こえて本番へのわくわくが止まりません。指揮台の脇にはすでにピアノが設置されていて、前半から弾き振りが行われるのかな?と期待でいっぱいです。

開演時間と同時に他の楽団の皆様がステージに登壇し、チューニングがはじまると同時に会場の照明が落とされました。ほどなくして、久石さんが笑顔で登場。いよいよコンサートがはじまります。

『Links』

8分の15拍子という変拍子と、短くてもメロディアスな要素を様々な楽器で繋いていくこの楽曲は、このコンサートにふさわしい1曲目となりました。今回の演奏は『Minima_Rhythm』収録のものに比べてテンポが少しゆっくりな気がしました。よりはっきり聴こえる、それぞれの楽器の音色。そして曲が進むごとに増してゆくグルーブ感。最終パートへ向けての疾走感は生演奏で聞くと本当に病みつきになってしまいます。

『Encounter』

以前発表の弦楽四重奏曲第1番の1楽章を独立させた楽曲ということでしたが、今回初めて聴くことができました。ストリングオーケストラの編成に装いあらたに披露されています。カルテット編成のときは、より鋭く聴こえた音色が、ストリングの人数が増えるとことで柔らかみが増しました。コントラバスが新たに加わることによってより土台がはっきりとした印象を受けました。主題を提示→ピチカート変奏→音域を広げて演奏→弦楽8重奏→フィナーレパートと、同じメロディを執拗に繰り返し、発展させていく様子は迫力がありました。久石さんは指揮棒を持たず、手のみで指揮をしていて、細かいニュアンスを指示していたものと思われます。

『DA・MA・SHI・絵』

生演奏で聞くのは2009年のミニマリズムツアー以来でした。様々な要素を繰り返し、増やし、音をずれさせ、発展させていくこの楽曲はまるで「音のおもちゃ箱」という感じを聴くたびに思います。途中のトランペットソロの音程が怪しくてちょっとハラハラするところもありましたが…(^_^;) これも生演奏の醍醐味ですよね!

『DEAD for Strings,Perc.,Harpe and Piano』

1. D.e.a.d / 2. The Abyss ~深淵を臨く者は・・・・~ / 3. 死の巡礼 / 4. 復活 ~愛の歌~

今回はこの楽曲を生で聴きたいが為に盛岡公演を選びました。

1楽章から始まる[レ・ミ・ラ・レ]の音型の提示。死への恐怖心を表すような1楽章は不協和音の要素もあり、とても迫力がありました。

2楽章ではWDO2015で『The End of the World』での3楽章の影響もあり。どうしてもカウンターテナーがほしくなってしまいました。途中で現れる4楽章のフレーズがとても美しいです。

3楽章の刻みのリズムの繰り返しはミニマルミュージックの醍醐味ですね!こちらでも後半で現れる4楽章のメロディが、リズムの刻みの中、突如として現れるので、4楽章への期待が高まります。

そして4楽章。久石さんが、指揮台から降りてピアノへ。イントロのソロから本当に美しかったです。同じ[レ・ミ・ラ・レ]の要素なのにここまで琴線に響くメロディに発展させてしまう久石さんは恐ろしいですね 笑 シンプルなのにとても切なく、美しい。ナウシカの『風の伝説』のソロメロディに通ずるものがあるような感じがします。

この組曲内でも久石さんは指揮棒を持たず指揮されてました。そして、初めて聴く方が多かったのか、楽章ごとに拍手も入りました。

ここで休憩です。

休憩中も木管パートの方が練習されてました。魔女の宅急便のメロディや千と千尋のメロディがちらちらと聴こえました。

『Dream More』

ここ数年のWDOでの定番曲となりつつありますね。華やかな楽曲ではありますが、郷愁を誘うメロディ、個々の楽器の音色の美しさを堪能できる楽曲でもありますよね。今回中間部で、チェロの副旋律が追加されているような気がしましたが、CDでは聴こえない音だったのでしょうか? 豊嶋さんのソロパートも堪能できました。

『The Path of the Wind 2018』

となりのトトロより『風のとおり道』ですが、今回は新たにアレンジが加わっていました。同日NHKで放送された「ジブリのうた」内でのアレンジが基調になっていて、豊嶋さんのソロヴァイオリンと久石さんのピアノ、それにオーケストラが全体をつつみこむようなアレンジに変更されていました。この曲では1曲まるまる久石さんもピアノ演奏で参加していて、とても贅沢な時間でした。

『Kiki’s Delivery Service 2018』

『WORKS Ⅳ』ではクラシカルな装いで披露された楽曲ですが、今回は新たに金管パートが追加されていたのと『メロディフォニー』でのパーカッションパートも継承されて、より華やかな進化をとげていました。後半のスパニッシュワルツの部分は、よりジャージーな要素も加わり、とてもお洒落な印象を受けました。

『Spirited Away Suite』

今回のコンサートの目玉。「千と千尋の神隠し」組曲です。まず、サントラの曲名で構成を報告します。「あの夏へ(弾き振り)→夜来る→神さま達→湯屋の朝→底なし穴→竜の少年→カオナシ→6番目の駅(弾き振り)→ふたたび(指揮のみ)→帰る家(弾き振り)→One Summer’s Dayの終結部」という構成でした。

久石さんの分散和音から始まる『あの夏へ』。後半はあの世界へといざなうドライブのシーンもオーケストラで完全再現です。いままでコンサートで披露されてこなかった楽曲もふんだんに取り入れられていて、圧倒されました。『カオナシ』までもが完全再現で演奏されとは思いませんでした。大迫力です。これまでの交響組曲の中でも久石さんがピアノ演奏する場面もかなり多かったです。『6番目の駅』での不安を表すようなアルペジオと浮遊感のあるメロディ。とても繊細でした。『ふたたび』でフィナーレかな?と思ってましたが、まさか『帰る家』まで組まれているとは思いませんでした。『あの夏へ』と『帰る家』は同じメロディですが、映画を見ても思いますが、全然雰囲気が異なる印象を受けてしまいます。最初では不安とさみしさを感じさせるのですが、最後では思い出と希望を持ち帰る感じがします。それを今回の生演奏でも感じられて感無量でした。そして最終的に『One Summer’s Day』のアウトロに結びつきました。今回もかなりのクオリティの交響組曲に仕上がっていて、かなり感動しました。

拍手喝采のなか、アンコールへと進みます。

『Oriental Wind 2018』

事前のプログラムで変更されて、消えてしまった楽曲でしたが、まさかのアンコールでの初披露となりました。しかも2018年のCMでのアレンジが冒頭で2コーラス繰り返されて、いままでの『Oriental WInd』に繋がる構成になっていました。中間部はカットされ、そのまま最後の転調後の大サビへ。

『World Dreams』

そして最後は恒例のこの曲でコンサートは締めくくられます。この日の演奏はCDよりも少しテンポアップな印象。祝典序曲のような希望のメロディがこの日も高らかに唄われていましたよ!最後のチューブラーベルズの鐘の音でこの日の演奏はフィナーレを迎えました。

この後カーテンコールが何度か行われたあと、初日なのに関わらず会場はスタンディングオベーションへ!観客も大興奮でこのコンサートは終わりました。

以上で盛岡公演のレポは終わりです。

初めてのコンサートレポで読みにくい上に、誤字脱字もしていると思いますm(__)m

他公演の様子はどうでしたか?皆様で譲報共有していきたいです!

ふじか

後日談) by ふじかさん

いつもはコンサートに行ったきりになってしまってたので、今回はゆっくりと思い返す時間になり、よかったです(^^)

人それぞれ感じ方も違いますし、どこが特に良かったのか気になるので、僕もいろいろな人のコンサートレポは読みたいところです。

新日本フィルハーモニー交響楽団 公式Twitterより

【久石譲&WDO】マエストロもオーケストラも無事に盛岡に到着し、リハーサルを開始しました!本日の岩手公演は予定通り開催します。台風情報に注意してご来場ください。

https://twitter.com/newjapanphil/status/1027462651561955328(写真あり)

久石譲&ワールド・ドリーム・オーケストラ初日、盛岡の熱いお客様のスタンディングオベーションで幕を閉じました!明日は東京に舞い戻りサントリーホールにてツアー2日目です。

https://twitter.com/newjapanphil/status/1027557951958016001(写真あり)

8月9日付

ツアー期間中、各会場のコンサート風景やリハーサル風景がリアルタイムに投稿されています。

「行った人の数だけ、感想があり感動がある」。やっぱりいいですよね、いろいろな人の感想がみれるのって。会場ごとにプログラムが違うことはもちろん、演奏や雰囲気だって違う。盛岡公演に行けたような得した気分です。

Twitterに放たれた無数のコンサート感想もランダムに集めさせてもらいました。その勢いには圧倒されますし、時をへて読み返したい久石譲&ワールド・ドリーム・オーケストラへのありがとうの寄せ書きです。同じように、もっとフォーカスして一人のファンとしてたしかに存在する具体的な声。こんな輪がもっと広がりますように。

ふじかさんとは今年7月にはじめた「久石譲ファンサイト 響きはじめの部屋」ツイッターでつながりました。一期一会の出会いに感謝です。いろんな出会いのきっかけがあって、全国各地の久石譲ファンとつながれて、これからも一緒に久石譲音楽を楽しんでいく。いい時代です。次はコンサート会場でリアルにお会いしたいですね!

reverb.

ツイッターってアカウントなくても見るだけOK♪ 毎日ファン同士のコミュニケーション飛び交ってるから、ついつい参加したくなりますよ!(^^)

*「Overtone」は直接的には久石譲情報ではないけれど、《関連する・つながる》かもしれない、もっと広い範囲のお話をしたいと、別部屋で掲載しています。Overtone [back number]

このコーナーでは、もっと気軽にコメントやメッセージをお待ちしています。響きはじめの部屋 コンタクトフォーム または 下の”コメントする” からどうぞ♪

2018年8月29日 CD発売 UMCK-1606

TBS系 日曜劇場 「この世界の片隅に」

原作:こうの史代

脚本:岡田惠和

演出:土井裕泰、吉田健

音楽:久石譲

出演:松本穂香、松坂桃李、村上虹郎、二階堂ふみ、尾野真千子、伊藤蘭、田口トモロヲ 宮本信子 他

放送期間:2018年7月15日 ~ 2018年9月16日(全9回)

ヒロイン・すずを演じる松本穂香が歌う「山の向こうへ」(作詞:岡田惠和 作曲:久石譲)を含むドラマを彩る音楽が収録されたオリジナル・サウンドトラック。

劇中歌「山の向こうへ」は8月12日先行配信リリースされる。

■ 久石譲コメント

このお話をいただいて原作を読み「あ、いい話だな」と思いました。監督やプロデューサーとの最初の打ち合わせでもありましたが、“すずのやさしさ”を感じられる音楽にしたいと思い、久しぶりにメロディを中心に作っていきました。昭和の時代ですから、ちょっと日本的なものとモダンなものがうまく組み合わされるといいなと思い、そのあたりも意識しました。呉や尾道、広島はよく行っていましたので、雰囲気はよくわかります。そういう点は少し影響があるかもしれませんね。自分としてはとても満足した仕上がりになっています。

私が音楽を提供して、その作品ができ上がって、うまく見てくれる人に伝わる、その手助けになればいいなと思います。

■ 松本穂香コメント

レコーディングは初体験なので、すごくドキドキしました。終わってほっとしました(笑)。

久石さんの曲と岡田さんの歌詞がとても合っていて、すずさんたちが暮らしている広島の江波や呉のちょっと昔の風景がふっと浮かぶような、優しい歌だなと思いました。

何度か歌わせていただいたのですが、最後のほうは、スタッフさんやみんなの顔を思い浮かべながら歌いました。歌っていて自分自身、優しい気持ちになれました。

久石さんが作ってくださった曲も、ドラマ全体の雰囲気も、とても優しく穏やかな時間が流れています。ぜひ、この歌を聞いて、ドラマもご家族そろって見ていただきたいです。

■ 佐野亜裕美プロデューサーコメント

子守唄のようにも、わらべ唄のようにも、労働歌のようにも聴こえる、ドラマオリジナルの劇中歌をつくりたい、その想いからスタートしました。

久石さんが素晴らしい曲をつくってくれ、岡田さんが素敵な詞をつけてくれました。松本穂香さんが一生懸命歌ってくれました。

この歌が皆さんの心に残って、いつまでも響いてくれるといいなと思います。

久石譲曰く「メロディを中心に作った」とあるとおり、とても親しみやすい聴いていて心おちつく楽曲が並んでいる。素朴なメロディを活かした素朴な音色たち。フルオーケストラではない小編成アンサンブル編成をとりながら、ティン・ホイッスルやリュートなど印象的な楽器が世界観をつくりあげる大きな効果になっている。また楽器そのものの音(音色ではなく楽器が音を出すためにうまれる音)がしっかり入っているものいい。呼吸感や空気感のようなもの音が生きている。ちゃんと存在している、だからこそリアルさが迫ってきてさらにせつない。

メロディを最大限活かすために、久石譲の持ち味のひとつ緻密な音楽構成がこの作品では極力おさえられている。メロディと複雑に絡み合う複数の対旋律を配置することなく、あくまでもメロディが浮き立つように構成されている。

また見逃してはいけないのが、通奏和音が少ないということ。わかりやすくいうとコード進行やコード展開をなるべく印象づけない方法がとられている。ストリングスでずっとハーモニーが鳴っている、ベース低音通奏と合わせて和音になる、これらを避けている。音楽としてはシンプルで余白のある聴き手がそのスペースにすっと入っていける心地よさがある(前のめりな音楽ではなく)。またメロディやひとつひとつの楽器を浮き立たせる効果もある。映像と音楽がうまく絡み合う効果もある。もっと突っ込んで考えてみると、テレビドラマ音楽に必要な切り取り使用つまり楽曲をあてる編集がしやすい。場合によっては数秒・数十秒しか使われないそのシーンにつけるドラマ楽曲。小節にしたら4小節から10小節程度ということもある。でも、この作品の楽曲たちはミニマル・ミュージックではなくメロディ中心。和音やコード進行といったハーモニー感を極力おさえることで、曲が展開している途中で楽曲が切り取られたという印象を与えない。このことに集中してドラマを見返してみたけれど、あれ、曲がぶつっと切れたなと思った箇所はほとんどない。

もっと言う。でもメロディがしっかりしているなら、メロディが途中で切れたっていう印象は受けるのでは? そう思って聴き返す。「この世界の片隅に」「すずのテーマ / 山の向こうへ」を例にとっても、なるほどすごい!メインテーマ「この世界の片隅に」は、ABCというシンプルなメロディ構成になっている。Aパートが1コーラスだけ流れることもある。Bももちろん。注目したのはメロディの最後の音、旋律の流れを追うと音が上がっていかない。音が駆け上がっていく旋律であれば、次に続いていく印象をうけるし、音が下がって終わっていれば一旦ここでひと呼吸、終われます着地できますとなる。挿入歌にもなっている「すずのテーマ / 山の向こうへ」は、ABというシンプルなメロディ構成で、これまたサビ(B)に行くまえのメロディの音は下がって終わっている。さあ、ここから盛り上がりますよ、という音が駆け上がってはいかないし膨らみを助長しない(伴奏もふくめて)。そんななか、二楽曲ともちゃんと盛り上がって終わりましたという印象を受けるのはCとサビ(B)がしっかり音域が高く広がって終わっているから。そう、どこを切り取られれても大丈夫なメロディ展開になっていたのは、パートごとに一旦ここでひと呼吸終われますよ着地できますよ、というかなり高度なテクニックがあったからではないか、そんな発見ができたならうれしい。

シンプルで素朴、高揚感をおさえる、聴き手に押し売りしない寄り添ってくれる音楽たち。この作品の音楽的世界観は、楽器や音楽設計によるものだけではない、メロディ一音一音に、パートごとの終止音となめらかなパートつながりによって成立している。

これはおそらく過去の久石譲テレビドラマ音楽とは一線を画する。24年ぶりのテレビドラマ音楽担当、その音楽的進化は計り知れない。なぜ今回この仕事を引き受けたのか。劇伴になりやすい(短い尺・効果音のような使われ方)、切り取られる編集に不満、そのくせ楽曲必要数が多い。以前なら頭をもたげていた懸念材料に自ら解決策を導きだしたという進化。ドラマ音楽につきまとう問題を払拭し見事クリアしてみせる技と自信があったから、テレビドラマ的使われ方をしたとしても”久石譲音楽”としてしっかりと世界観を演出できるという確信があったからだと思うと、末恐ろしくふるえる。ほかのテレビドラマ音楽にはない画期的な職人技。映画『かぐや姫の物語』やゲーム『二ノ国 II レヴァナントキングダム』などの音楽を経てその点と点がつないでいる線であるように思う。

「平和な日々」、軽快でコミカルな楽曲。重くなってしまう作品の世界を緩和するだけでなく、そこにはその時代活き活きと生活している人たちが確かにいた、ということを示してくれる。こういったサントラのなかでは味つけ的な楽曲も、場面やシーンの空気感や温度感によって、どの部分を切り取って使われてもいいように、楽器変え変奏まじえ、短いモチーフが効果的に展開している。

「愛しさ」、主要テーマ「すずのテーマ」の変奏版ともとれる双子性ともとれる楽曲。ドラマでどういった場面や人によく使われていたかあまり覚えていないが、すずに使われていただろうかリンに使われていただろうか。人物としての共通性や二面性、どちらがどちら側になってもおかしくなかったその時代の表裏一体。愛しさと哀しさが溢れてくる楽曲。

「不穏 ~忍び寄る影~」、とても重厚な楽曲だが、序盤の数小節だけ巧みに使われるなど、こちらもシーンによってうまく活用できる構成。また「不穏 <打楽器&弦バージョン>」は、打楽器パートだけを効果音のように使い良い意味での無機質・無表情な印象づけをしながら、緊迫感・緊張感・不穏な予感の演出に一役かっていた。映画『家族はつらいよ』シリーズ(山田洋次監督)の音楽でも随所に見られる、パーカッションを効果音のように使いながら旋律をもった楽曲として成立させる手法のひとつ。

「すずのテーテ / 山の向こうへ」、いろいろなバリエーションで聴くことができる主要曲。口ずさみたくなるような、鼻歌で歌いやすい音域で旋律流れるAメロと、感情をこめて歌いうたいあげたいBメロ(サビ)。このふたつの構成のみという潔いシンプルさながら、胸うつせつなさや印象に残るインパクトはすごい。誰が聴いても日本的、昭和の日本を感じるのはなぜだろう。ここあるのはザ・久石メロディと言われるもの、これこそが久石譲が長い年月培ってきたアイデンティティのひとつ。裏を返せば、「風のとおり道」も「Oriental Wind」も、久石譲が紡いできたメロディこそが日本人の涙腺にふれる日本的なものである、と言えてしまうことになる。またこの楽曲では、メロディとかけあう対旋律に五音音階的なフレーズを配置することで、モダンさを巧みに演出しているように思う。

テレビドラマに使われてサウンドトラック盤未収録の楽曲もある。「山の向こうへ <インストゥルメンタル・バージョン>」に近いバージョンだが、ピアノとギターのみで2コーラス奏される。1コーラス目はピアノメロディ、2コーラス目も1オクターブ高くピアノメロディ。第4話中盤、第5話冒頭、第6話序盤、第7話終盤、第8話終盤、第9話序盤。短縮なしで一番たっぷり聴けるのは第6話。「山の向こうへ <インストゥルメンタル・バージョン>」の冒頭部に近いけれど、譜面の上で他楽器を抜いてピアノとギターだけにしたというものではなく、メロディも伴奏も奏で方が異なる。短いシンプル曲だけど、サントラ完全収録してほしかった一曲。

この音楽作品をレビューするにあたって、聴いてうける感情や印象をどう分解できるのか、どう言葉で表現できるのか。少しマニアックに掘り下げたところもあるけれど、それはひとつの回答。頭で聴く音楽の楽しみ方もあるし新しい発見や聴こえ方もある。でも、純粋に心で聴いて素晴らしい音楽。

公式ピアノ楽譜集も発売される。

1. この世界の片隅に ~メインテーマ~

2. 平和な日々

3. 絆

4. すずのテーマ

5. 家族

6. この世界の片隅に ~時代の波~

7. 愛しさ

8. 不穏 ~忍び寄る影~

9. すずのテーマ ~望郷~

10. 愛しさ 2

11. 恐怖

12. 山の向こうへ <インストゥルメンタル・バージョン>

13. 不穏 <打楽器&弦バージョン>

14. この世界の片隅に <ピアノソロ・バージョン>

15. 山の向こうへ (唄:松本穂香)

ボーナストラック

16. 山の向こうへ <カラオケ>

All Music Composed, Arranged and Produced by Joe Hisaishi

Conducted by Joe Hisaishi

Performed by

Flute:Mitsuharu Saito

Oboe & English Horn:Ami Kaneko

Clarinet:Hidehito Naka

Bassoon:Tetsuya Cho

Horn:Yoshiyuki Uema

Trumpet:Kenichi Tsujimoto

Trombone:Hikaru Koga

Timpani:Atsushi Muto

Percussion:Akihiro Oba

Harp:Kazuko Shinozaki

Piano, Celesta & Solo Piano:Febian Reza Pane

Lute:Hiroshi Kaneko

Tin Whistle:Akio Noguchi

Guitar:Go Tsukada (Track-15,16)

W.Bass:Yoshinobu Takeshita (Track-15,16)

Strings:Manabe Strings

Recorded at Victor Studio, Bunkamura Studio

Mixed at Bunkamura Studio

Recording & Mixing Engineer:Hiroyuki Akita

and more…

Posted on 2018/08/28

ピアニストの辻井伸行さんを育てられた辻井いつ子さんがパーソナリティを務めるラジオ番組「辻井いつ子の今日の風、なに色?」に、8月のゲストとして久石譲が出演しました。

全4回の放送は、映画音楽について、CM音楽について、指揮活動について、現代的アプローチ、音楽になるということ、などなど。普段からあまりメディアやインタビュー登場することないだけに、とても濃く深い貴重なお話ばかりとなりました。一挙書き起こしご紹介します。

「辻井いつ子の今日の風、なに色?」

放送局:TBSラジオ(AM954kHz、FM90.5MHz)

放送日:2018年8月 毎週日曜日 朝7:15頃-7:25

◇第1回:8月5日 ~映画音楽の話~

プロフィール紹介

-映画音楽をはじめたきっかけは?

久石:

「『風の谷のナウシカ』のイメージアルバムをレコード会社から言われてつくって、それを宮崎さん高畑さんが気に入られて、そのまま映画のほうもやらないかという話ではじめたということですね。高畑さんは音楽に詳しいので、音楽プロデューサーとしての立場も兼務して、それで音楽の話をしてたんですけれども。ナウシカのときはたしか2日間か3日間毎晩夜中まで喧々諤々話した覚えがありますね。」

-映画音楽をつくるときのはじまりは?

久石:

「依頼受けて台本読んで、「あ、こういう世界だったらこうしようかなあ」とかっていうイメージはもって。それから撮影の途中ラッシュ(まだ完成していないシーンごとのフィルム)を見せてもらって。監督のテンポってあるんですね。ドアを開けて入って椅子に座るだけでも、監督によって全然違うんですよ。すごい遅い人と、もうドア開けたら全部カットして座ってればいいという人と、いっぱいいますから。監督の生理的なリズムというのがあるので、それをまず掴むというのが僕にとっては大事かもしれないね。それで打ち合わせをして、だいたいこういう世界にしましょうという話。それでオケでいくのかもうちょっと小さい編成でいくのかその段階で決めまして。あとは2、3回ラッシュを見て仕上げていくっていう感じですかね。ファンタジーだとやっぱり音楽の量っているんです。これ実写系でも同じなんですね、どうしても音楽の量がいる。ところが非常にシリアスな現実に起こっていることあるいはそれに近いことをリアルに表現したい、その場合音楽の量はものすごく減らします。音楽が入ると嘘っぽくなっちゃうから極力少なく、あまりメロディも出さずにとかね。それはもう内容によってアプローチは全く変わります。」

ー映画音楽と出会ったのはいつ頃?

久石:

「4歳くらいのときに年間300本くらい映画観てたんですよ。5-6年かな、ずっと観てまして。うちの父親が学校の先生で、当時高校生は映画館行っちゃいけなかったから、その補導に幼稚園の僕はくっついて行ってた。当時映画盛んだったですから、僕が育った町も映画館2つあったんですね。週替りなんですよ、3本立ての週替りということは週6本ですよね、そうすると月に24~25本。あとは巡回映画とかも来ますから一年でだいたい300本ですよね。それを観てたんで、映画音楽を書くことになったとき、どうやって書こうとか、HOW TO、映画音楽の作り方みたいな、そういうものは一切やった覚えがない。当然書けるもんだと思ってやってたから、映画音楽をやるための書き方のお勉強なんてしたことがない。当時実は一番音がよかったのも映画館だったんですよ。家庭にそんな大きなステレオがある家なんてないですからね。だから映画館の暗いなかに座って何時間か過ごすということが、今のベースをつくったんじゃないかなと思います。絶えず接していたというのがすごく強かったと思いますね。」

-じゃあ、お父様に感謝ですね

久石:

「そうですね(笑)」

-むずかしいことはなんですか?

久石:

「本を読んで一番おもしろいアイデアが出た時が最高なんですね。で、仕事を進めていくにしたがってどんどんそれは落ちてくるんです。これは僕が言った言葉じゃなくて、アメリカで最も売れてる映画音楽の作曲家が「映画の仕事はとにかく日々落ちていく仕事である」と言ってるのね。それはよくわかる、そのとおりだと思うし。逆に映画音楽がクリエイティブであり続けるのは今の時代すごく難しいと思います。デジタル機材が発達するでしょ、そうすると簡単にみんなシミュレーションしてくるわけだから。今までは素人の人は口が出せなかった。だからある程度作曲家に任せないと出来なかった。だけど今は誰でも適当に音楽くっつけて、映像だって自分たちで編集ができる時代になってる。そうすると、こんな感じでいいんじゃないいいんじゃないみたいなことが多くなるから、映画の音楽も効果音の延長のような、効果音楽、走ったら速い音楽、泣いたら悲しい音楽、とかね、ものすごいバカみたいに単純な音楽が増えているから。あんまり明るい未来はないなあと思ってます。まだ自分のなかではクリエイティブであってほしいから、そういう努力はつづけますけど、世界的にやっぱり非常に映画音楽の状況はどんどん悪くなってますね。」

(書き起こし)

補足)

別の機会に語っていたことです。

映像編集の段階で音楽を仮でつけている。自分が思うイメージに合うものとかを。そうすると編集作業をしながらその音楽もすり込まれてしまっているなかで、こちらが曲を書くと、何か違うあまり釈然としないような、非常にやりにくくなる。以前もこんなイメージでと既存の曲を挙げられることはあったけれど、デジタル機器の発達で自分たちで音楽も簡単に当てはめてみることができるようになった弊害のひとつ。(要約)

シーンごとに音楽を付ける。そのシーンだけ切り取れば効果的な音楽かもしれないが、映画全体から見たときには一貫性のないちぐはぐな音楽構成になってしまう。(要約)

◇第2回:8月12日 ~作品づくりについて~

-いつ頃から作曲家になろうと?

久石:

「中学生のときですね。吹奏楽とかいろいろやっていた時に、自分で譜面を書いて持って行ってみんながそれを演奏その音を出してくれるとすごくうれしかったんですね。だから、自分で演奏することよりは、自分が作ったものをみんなが音を出してくれるほうが好きな自分をおもいっきり発見しまして。あっ、それって作曲家だね、ということですね。それで作曲を志しました。」

-楽器はなにを?

久石:

「その時は、最初はトランペットで、結構ね県予選大会とかでソロ吹いたりとかね、2年生の時には完全にソロを吹いてましたから。あのー、うまかったんですよ(笑)。中学生の後半ぐらいから現代音楽を聴くようになっちゃって、だからいつかそういう作曲家になるんだと思ってたから。ただ、問題なのはある時期から(現代音楽は)人に聴いてもらうというベーシックなラインを忘れちゃったんですね。自分の頭の中だけで作る自己満足の世界になっちゃった。当然お客さんは離れる。ポピュラー音楽っていうのは、もともと多くの人が喜んでもらうための音楽です。こちらは基本的にメロディ・和音・リズムなんですね。ポップスはもっとそれが象徴的に非常にわかりやすくメロディとリズムと和音と。なおかつ20世紀に入ってからは、アメリカにアフリカのリズムが入りました。ジャズ、それがロックだとかいろんなポップス音楽のベースになった。ものすごくわかりやすい方法論なんですね。で、今でもそれがそのまま続いている。ですから、多くの人が敷居が高くないので誰でも入れる、それが良さなんです。現代音楽はまったくそれを忘れた。そのために誰も聴かないと(笑)。」

-CMと映画音楽の作曲の違いは?

久石:

「映画は約2時間ぐらいだとすると、音楽を入れるところと入れないところをつくることも仕事なんですよ。2時間でひとつのまとまった世界をつくるのが自分の仕事になるんですね。コマーシャルっていうのは15秒なんですよ、基本は。しかも映画館というのは自分でお金を払って来て観る態勢に入っている。だけどテレビは茶の間ですから、嫌だったらすぐ替えちゃうし。主婦の方はお仕事してる時に、どうやって振り向かせるか、はっ?!って振り向かせるには頭7秒が勝負なんです。7秒でキャッチャーに、耳をこっちに持ってこさせる。そうやるにはどうするかなあ、というのが一番神経を使ってるところですね。つまり、15秒ぐらいっていうことは、メロディをたっぷり聴かせることはできないんです。1フレーズとか2フレーズぐらいになってしまう。そうすると、もっと耳に瞬間で飛びつくキャッチーな方法、キャッチコピーみたいなものですよね、音楽の。その能力がコマーシャルでは必要ですね。だから(映画音楽とは)やり方が全然変わっちゃう。」

-伊右衛門の音楽はどういうふうに?

久石:

「あれはね、大河、大きい川が流れているようにゆったりしたメロディの曲を書こうっていうのがコンセプトにしてて。お茶ですからね。そうするとこれも出だし勝負なんですよね。「タリラリラン、タリラリラン」っていってしまえば、耳に残ればこっちが勝つからという。だから細かいことごちゃごちゃやるよりは、ドッ!と大きいメロディでまずつかもうというのがあの時のコンセプトでしたね。(MC:どのぐらいで?) 20分ぐらいだと思います。えっと、何をやろうかなって考えるのはすごくかかるんですが、作りだすと早いんで。20分、でオーケストレーションしてだから一日仕事ですかね。(MC:それがこれだけ知らない人がいない曲になっていく) それを言ったらもうナウシカだって30分ですからね、作ったのはね。ラピュタの「君をのせて」にいたっては15分だった。(MC:逆に出てこなかったというような曲もあるんですか?) ん、あの、すさまじくあります(笑)。出てこない時は1ヶ月かかってもダメですね。おそらくボタンを最初にかけ違えちゃったんですね。そうすると、しばらくそれでもいいやと思って進むんだけど、行けば行くほど見えなくなってきて。で、もう1回じゃあ入口まで戻る勇気ってなかなかないんですよ。ある程度出来ちゃってるから。なんとかそれをつじつま合わせようとやりだすと、これは泥沼のような作業になる(笑)。これも、ほんとにイヤですけどあります、よく、よくでもないけど、ありますねえ、うん。」

-一日のスケジュールは?

久石:

「すごく決まってます。僕は作曲家としてはミニマル・ミュージックの作曲家なんで。ミニマル・ミュージックってこうパターンですからね。例えば、今ツアーがあるから、この時期って朝ピアノ弾かなきゃいけないでしょ。あのう、ピアノだけはねえ、困ったことに。僕のように季節ピアニストって言ってるんですけど(笑)、必要に迫られたら弾かなきゃいけない。そうすると朝10時ぐらいから、12時半、13時ぐらいまで弾いて、それからご飯食べて、夏場は毎日泳いで(笑)、それから仕事場に行って夜の場合によっては0時近くまで作曲します。できたら21時ぐらいには終わりたいんですが、それから帰ってきて一呼吸置いてから、明け方の4時ぐらいまで振らなきゃいけない曲のクラシックの勉強。ベートーヴェンとかね。特に現代曲振らないといけないケースが多いんで、これはもうお勉強にものすごい時間かかるんですよね。だいたいそういう感じですね。」

(書き起こし)

◇第3回:8月19日 ~作曲家以外の音楽活動について~

-映画「羊と鋼の森」辻井伸行さんとの共演について

久石:

「ほんとに楽しかったです。ストイックなまでしっかりと覚えられて、演奏してても呼吸が合うというんですかね、とってもいい経験でしたね。辻井くんは非常にメリハリの効いたいい演奏で、想像した以上素晴らしかったと思います。」

-呼吸が合うというのは大事?

久石:

「たとえばコンチェルトをやるにしても、ピアニストが腕を振り下ろすのを見て指揮をやってたら、これもう0.0何秒以上完全に遅れてますから。それはもう見ないでも合うぐらいな、なにかこうあうんの呼吸みたいなものがないと音楽ってなかなか成立しないんですよね。最初は、自分の曲もかなり現代曲としてミニマル・ミュージックなんで難しいんで完璧に振りたいなあと思ってて。だけど80人とか100人のオケを指揮するんだったら、せめて「運命」「未完成」「新世界」ぐらいは振れたほうがいいよなあみたいな、非常に軽い気持ちで始めたんです。だけど思った以上に大変で、大勢の人をまとめるというのはこんなに大変なことかと。それがだんだんわかってきたときに、正当な指揮の勉強をしたいと。だから結構歳をとってから秋山和慶先生に3年ぐらいずっとついて一から全部教わって。」

「それから、作曲家としてもう一回クラシック音楽を再構築したいっていうふうになるわけですね。どういうことかというと、指揮者の人が振る時の指揮の仕方って、やっぱりメロディだとかフォルテだとかっていうのをやっていくんだけど、僕はね作曲家だから、メロディ興味ないんですよ。それよりも、この下でこうヴィオラだとかセカンド・ヴァイオリンがチャカチャカチャカチャカ刻んでるじゃないですか。書くほうからするとそっちにすごく苦労するんですよ。こんなに苦労して書いてる音をなんでみんな無視してんだコラっ!みたいなのがある。そうすると、それをクローズアップしたりとか。それから構成がソナタ形式ででてるのになんでこんな演奏してんだよ!と。たとえばベートーヴェンの交響曲にしてもね。そうすると、自分なら作曲家の目線でこうやるっていうのが、だんだん強い意識が出てきちゃったんですよね。そして、それをやりだしたら、こんなにおもしろいことないなあと思っちゃったんですよ。たとえば、ベートーヴェンをドイツ音楽の重々しいみたいな、どうだっていいそんなもんは、というふうに僕はなっちゃうんですよ。だって書いてないでしょ、譜面に書いてあることをきちんとやろうよ、っていうことにしちゃうわけです。そうするとアプローチがもうまったく違う。ドイツの重々しい立派なドイツ音楽で聴きたいなら、ベルリン・フィルでもウィーン・フィルでも聴いてくれよと。僕は日本人だからやる必要ないってはっきり思うわけね。そういうやり方で迫っていっちゃうから。」

「それともう一個あったのは、必ず自分の曲なり現代の曲とクラシックを組み合わせてるんです。これは在京のオーケストラでもありますね、ジョン・アダムズの曲とチャイコフスキーとかってある。ところが、それはそれ、これはこれ、なんですよ、演奏が。だけど重要なのは、ミニマル系のリズムをはっきりした現代曲をアプローチした、そのリズムの姿勢のままクラシックをやるべきなんですよ。そうすると今までのとは違うんです。これやってるオケはひとつもないんですよ。それで僕はそれをやってるわけ。それをやることによって、今の時代のクラシックをもう一回リ・クリエイトすると。そういうふうに思いだしたら、すごく楽しくなっちゃって、やりがいを感じちゃったもんですから、一生懸命やってる(笑)。」

「(MC:久石譲指揮のベートーヴェン交響曲第7番・第8番を聴いたんですけど、もうロックなんですね、まさに) はははっ(笑)もしかしたら当時もこうだったんじゃないかっていう。今みたいに大きい編成じゃなくてね、非常に明快にやってたはずなんですよ。だから、ある意味ではベートーヴェンが目指したものを、今という時代にもう一回実現する方法として、長い間クラシックの人がいっぱい演奏してきたそのやり方を全部捨てて、新たな方法でやれれば一番いいかなとちょっと思いましたね。(ナガノ・チェンバー・オーケストラは)在京のN響・読響・都響・東フィル、全部の首席あるいはコンサートマスターがどっと集合してて、もうスーパー・オーケストラですね。ここで僕もすごく育ててもらったんだけど。すごくね毎回やっぱり怖いんですよね、イヤなこともあって。イヤなことっていうのは、たとえば自分のミニマルの現代曲とベートーヴェン一緒にやりますね、チャイコフスキーでもいいです。そうするとね、長い時代を経て生き残った曲って名曲なんですよ。もう本当に永遠の名曲。それに対して自分ごときの曲が一緒にやるってなった時に、ほんとにつらいですよね。うあ、すまないなあって気持ちにいつもなるんですよ(笑)。逆にいうと、作曲家としてもっとがんばれよっていう、ほんとにそう思いますよね。」

-ワールド・ドリーム・オーケストラは?

久石:

「今年は『千と千尋の神隠し』やったりしますね、はじめて、本格的に。ワールド・ドリーム・オーケストラは新日本フィルさんとやってるやつなんですけど、これはもうベージック・エンターテインメントなんですよ。ですから映画だったり、それからやっぱり前半にはいくつかこういう音楽もあるんだよというのをお客さまに見てほしいから、ちょっとミニマル的なものがある。でもトータルでいうと、これはエンターテインメント。で、ミュージック・フューチャーは、アメリカ系のミニマル・ミュージックだとか、ニューヨークなんかすっごい若くて優秀な人大勢いるんだが、まったく日本では演奏されないんですよ。そういう曲を日本で初めて演奏したりとか、それを通じてそれを演奏できる人を日本で育てなきゃいけないと思って。」

(書き起こし)

◇第4回:8月26日 ~人の育て方について~

-人を育てるアプローチとは?

久石:

「一緒に考えるということですよね。たとえばミニマル系の現代曲をといっても、実は譜面どおりに弾くなら日本の人はうまいんですよ。すごくうまいんですよ、その通りに弾く。たぶん外国のオケよりもうまいかもしれない。だが、それを音楽にするのがね、もう一つハードル高いんですよね。たとえば、非常にアップテンポのリズムが主体でちょっとしたズレを聴かせていくってなると、リズムをきちんとキープしなければならない。ところが、このリズムをきちんとキープするっていうこと自体がすごく難しいんですよ。なおかつオーケストラになりますと、指揮者と一番後ろのパーカッションの人まで15メートル以上離れてますね。そうすると、瞬間的にザーンッ!だとかメロディ歌ってやるのは平気なんだが、ずっとリズムをお互いにキープしあわないと音楽にならないっていうものをやると、根底からオーケストラのリズムのあり方を変えなきゃいけなくなるんですね。もっとシンプルなことでいうと、ヴァイオリンを弾いた時の音の出る速度と、木管が吹くフルートならフルートが吹く音になる速度、ピアノはもう弾いたらすぐに出ますね、ポーンと出ますよね。みんな違うんですよ。これをどこまでそろえるかとかっていう。これフレーズによってもきちっとやっていかなきゃいけない。ところがこれって、そういうことを要求されてないから一流のオケでもアバウトなんですよ。だからミニマルは下手なんです。で、結局これって言われないと気がつけませんよね。0.0何秒でしょうね。こういうふうにもう全然違っちゃうんですよ。そういうことを要求されたことがない人たちに、いやそれ必要なんだよって話になると、自分たちもやり方変えなきゃいけなくなりますよね。で、その経験を積ませないと、この手の音楽はできない。ということを、誰かがやってかなきゃいけないんですよ。と思って、それでできるだけ、日本にもそういう人がいるっていうのを育てなきゃいけない、そういうふうに思ってます。」

「でね、これはリズムの話で今こういう話をしました。もう一つあるんですよ。たとえば日本の優秀なオーケストラでやってても、すごく宮崎さんの映画音楽のようなシンプルなもの、彼らなら楽に弾けます。ところがね、そういう音楽は中国のオーケストラだったりヨーロッパのオーケストラのほうが上手いんですよ。歌うんですよ。先週か先々週、伊右衛門の話がでましたね。「タリラリラ~ラリラ~リラ~」(出だしのメロディ)というのを、日本のオーケストラはそこそこ上手いです。ほんとにリズムも縦もちゃんと合うし。ところが中国のオケでやったときに、ほんとにリズム悪いし、もうほんとに指揮棒投げつけて帰ろうかなと思うぐらいに下手なんだが。2、3日のリハーサルの後「タリタリラ~」って歌ったのが、ほんとにこう中国の黄河が流れてるように、メロディが大っきいんですよ。これ指導してできることじゃないんですよ。そうすると、あっやっぱりこう大きい国で育ったこの人たちの大きいなにか出ちゃうんだなあ。と思うと、うーん音楽ってむずかしいって思っちゃうんですよね。その瞬間って、日本は何をしてきたんだろうって思っちゃうんですよ。教育が、音楽をする喜びとか、なにか歌うってこういうことだ、みたいなことの前に、縦をそろえなさい音程をそろえなさい絶対音があったほうがいいよとかさ、いろいろやってきた教育は一体何をしたんだって、思いません? (辻井:思います。ピアノだったらもう絶対ハノンとバイエルからっていう。もう決まりがありすぎですよね。) ありすぎます。そうすると、大半の人はその段階でめげてやめちゃいますよね。 (辻井:はい、私もそうでした。バイエルでも挫折して。ですから、息子にはバイエルさせなかったです。) 偉い!そりゃ素晴らしいですね。これはお世辞でもなんでもなくて、伸行くんがいい点は、彼音出す喜びが絶えずあるんですよ。これが日本の演奏家に少ないんです。音が出た瞬間から、さっき音楽になるっていう言い方しました、音が出ることの喜びみたいなもの僕らに伝わるんですね。で、オーケストラも実はそうでなきゃいかん!、のだがあ、足りないんですよ。」

「そう、5月の頭に香港フィルハーモニー、香港フィルって非常に優秀なオケで半分以上は白人系の外国人なんですね。だからヨーロッパのオケですね、基本。でここがアンコールでやったトトロがね、もう今までやったなかのベストでしたね。もうあの、僕が書いた譜面が音になるんじゃなくて、もう別ものなんですよ、生きてて。うあ!そこまでいくんだ!みたいに。もうこっちは指揮しながら、こんな楽しいことないなあ、って思えた。なんかそういうことを一緒に体験していけたらいいかなあ、とかって思ってますね。」

-作曲家としてはどうですか?

久石:

「僕は全部ひとりで自分でやってきたと思ってるんで。ちゃんとした先生についてるとは思ってない。ただ一番良かったのは、音大で島岡譲先生って和声の理論で世界的な権威なんですけど、この人はがちがちな理論家ですから、そのがちがちの理論家から教わったことっていうのは、自分のなかでも実は今でもあります。理論は絶対理論としてやんなきゃいけない。で、それから感覚でやる部分の作曲っていうのを、だから基本ができてなかったらムードでやるなってことですかね。それはすごい教わったね。」

(書き起こし)

久石さん 賢治楽曲語る イーハトーブフェスティバル プレート贈呈式も【花巻】

詩人で童話作家の宮沢賢治の魅力を探るイベント「イーハトーブフェスティバル2018」(賢治フェスティバル実行委員会主催)は25日、花巻市高松の宮沢賢治童話村で始まった。各界で活躍するアーティストの生演奏やトーク、映画上映などで盛り上がった。26日まで。 “Info. 2018/08/27 「イーハトーブフェスティバル2018」久石譲スペシャルトーク&生演奏 (Webニュースより)” の続きを読む

Posted on 2018/08/05

2018.08.26 Update!! “Info. 2018/08/25-26 [TV] 日本テレビ系「24時間テレビ41 愛は地球を救う」久石譲出演・指揮 【8/26 Update!!】” の続きを読む

8月9日から8月21日まで国内9都市で開催された「久石譲&ワールド・ドリーム・オーケストラ 2018」コンサートツアー。全会場スタンディングオベーションの大熱狂・大盛況!

コンサート・レポート大募集

〆切:9月2日(日) “【お知らせ】「久石譲&ワールド・ドリーム・オーケストラ 2018」コンサートレポート大募集!” の続きを読む

Posted on 2018/08/25

8月9日岩手を皮切りに国内9公演で開催された「久石譲&ワールド・ドリーム・オーケストラ 2018」コンサートツアー。9月9日中国公演も予定されています。

今回の特集は、Twitterに綴られた一人一人の声、コンサートへの想い。各公演のコンサート前・コンサート後ツイッターに放たれた言葉たちです。期待と感動の勢いそのままに封じこめられた久石譲音楽への溢れる公開ファンレター。ツアーコンサートだからこその膨大ツイートをランダム集計、圧巻のツイート・スタンディングオベーション!

Tweet at

久石譲&ワールド・ドリーム・オーケストラ 2018

JOE HISAISHI & WORLD DREAM ORCHESTRA 2018

[公演期間]

2018/8/9 ~ 2018/9/9

[公演回数]

10公演

8/9 岩手・岩手県民会館 A

8/10 東京・サントリーホール A

8/13 岡山・岡山シンフォニーホール B

8/14 香川・レクザムホール B

8/15 大阪・フェスティバルホール B

8/17 群馬・ベイシア文化ホール A

8/19 石川・石川県立音楽堂 A

8/20 東京・サントリーホール B

8/21 東京・すみだトリフォニーホール B

9/9 中国・深圳湾体育中心(Shenzhen Bay Sports Center) B

[編成]

指揮・ピアノ:久石譲

管弦楽:新日本フィル・ワールド・ドリーム・オーケストラ

[曲目]

【PROGRAM A】 All Music by Joe Hisaishi

[Minima_Rhythm]

Links

Encounter

DA・MA・SHI・絵

DEAD for Strings, Perc.,Harpe and Piano

1. D.e.a.d / 2. The Abyss ~深淵を臨く者は・・・・~ / 3. 死の巡礼 / 4. 復活 ~愛の歌~

—-intermission—-

[Melodies]

Dream More

The Path of the Wind 2018 *改訂初演

Kiki’s Delivery Service 2018 *改訂初演

Spirited Away Suite /「千と千尋の神隠し」組曲 *世界初演

Original Orchestration by Joe Hisaishi

Orchestration by Chad Cannon

—-encore—-

Oriental Wind 2018

World Dreams

【PROGRAM B】 All Music by Joe Hisaishi

[Minima_Rhythm]

Links

Encounter

DA・MA・SHI・絵

Symphonic Fantasy “The Tale of the Princess Kaguya” /交響幻想曲「かぐや姫の物語」

—-intermission—-

[Melodies]

Dream More

The Path of the Wind 2018 *改訂初演

Kiki’s Delivery Service 2018 *改訂初演

Spirited Away Suite /「千と千尋の神隠し」組曲 *世界初演

Original Orchestration by Joe Hisaishi

Orchestration by Chad Cannon

—-encore—-

Le Petit Poucet

World Dreams

Posted on 2018/08/24

8月15日(水)久石譲の魅力をジブリ作品を中心に9時間にわたって紹介する生放送番組、NHK FM『今日は一日“久石譲”三昧』が放送されました。出演は久石譲、鈴木敏夫、奥田誠治、藤巻直哉ほか。番組ではリクエスト募集もありメッセージとあわせて紹介されました。

「風の谷のナウシカ」から「かぐや姫の物語」まで。スタジオジブリ作品全11作の音楽を手がける久石譲が、作品ごとに鈴木敏夫プロデューサーらと語ったエピソードは貴重なものばかり。さらに、ミニマル・ミュージック、ベートーヴェン、ジブリ作品以外の映画音楽まで、多岐にわたる久石譲インタビューや対談はボリューム満点。番組オンエア当日は「久石譲&ワールド・ドリーム・オーケストラ 2018」ツアー大阪公演日、事前収録となっています。

9時間全64曲に勝るとも劣らないエピソードの宝庫。今回はそんなインタビューや対談のなかから約7割くらいを書き起こしご紹介します。既出エピソード、初公開エピソード、縦横無尽に交錯する永久保存版です。

▽風の谷のナウシカ

▽天空の城ラピュタ

▽ミニマル・ミュージック/ベートーヴェン

▽となりのトトロ

▽魔女の宅急便

▽紅の豚

▽もののけ姫

▽千と千尋の神隠し

▽ハウルの動く城

▽北野武監督作品

▽山田洋次監督作品

▽滝田洋二郎監督作品

▽NHKスペシャル ディープオーシャン

▽崖の上のポニョ

▽風立ちぬ

▽かぐや姫の物語

▽スタジオジブリ作品 次回作

▽9時間全64曲

Blog. NHK FM 「今日は一日”久石譲”三昧」 番組内容 -プレイリスト編-

鈴木:

イメージアルバムというのは高畑さんの発案。当時の日本映画って映像が出来てから慌てて音楽をやる。しかも期間にして1日か2日、それで映画音楽をつけなきゃいけない。つまり音楽を重視してこなかったんですよ。それを高畑勲という人は、その歴史を変えようと。音楽にたっぷり時間を作ろうと。最初自由にイメージして音楽を作ってもらう。それで図々しいこと考えたんですよ。作ってもらったなかに作品に合う良いものと悪いものがある。そうすると映画音楽を当てはめるまでに2回チャンスがある、音楽が充実する。それが高畑さんの考えだった。

数多くいる候補の中から「久石さんがいい」って高畑さんが言い出した。高畑さんの決め手は「久石さんは教養がある。要するにクラシック音楽の勉強をしてる。その基礎があると、映像に音楽を合わせてもらう映画音楽をつくるのにその教養が役に立つに違いない。それがないと注文しにくい。」って言ったんですよ。音楽を聴いて高畑さんはそれを発見するんですよ。周りの人たちがみんな反対するなか、そこが高畑勲のすごさ。ここで決まっちゃうんですもん、宮崎・久石コンビ。

イメージアルバムを作るときに、高畑さんが宮崎に頼んだのが、タイトルとイメージを文章にして渡すこと。こんな感じの曲があるといいというのを10個くらい書いた。だからこれも高畑さんが考えたこと。イメージアルバムを最初に聴いたのは僕と高畑さん。高畑さんは「いける」って言ったんですよ。その後宮崎に聴いてもらって一発で気に入った。当時はカセットテープ、宮崎はそれを一日中大音量で聴くわけですよ。しかも朝9時から午前4時まで同じテープを延々鳴りっぱなしなんですよ、周りは静かに作業してるなか。

久石:

当時はあまり時間がなくてスタジオにこもって作ってたんだけど、実は原作難しくて理解できなかった。今考えると逆に素晴らしいことなんだけど、いい映画ってそうなんだけど、説明を結構省いているから。これは何なんだろうと思ったことを徳間の関係者の人がその都度、これはこうです、これはこうです、って説明もらって。それで一応かたちになったっていう。

鈴木:

忘れちゃいけないのが、高畑さんは「オーケストラでやりたい」と。当時、日本の映画音楽でオーケストラなんてなかったですよ、編成小さかったですもん。結局、イメージアルバムと本編のサントラ、加わった楽曲もあるけれど基本は変わらなかったですもんね。それでいうと、最初からもう気に入っちゃったんですよ。

久石:

イメージアルバムの時が、当時流行りの打ち込みの音で作ってた曲もいっぱいあった。高畑さんはそこから、これがオーケストラに変わればもっといいというのを見抜かれたんですね。

久石:

「ナウシカ」をやった直後に同じ徳間で「アリオン」ってアニメーション大作やったんですよ。その音楽を担当してたから、「ラピュラ」を作ってるのは知ってたけど、まあ自分はないなあと100%諦めてました。

鈴木:

当時宮崎駿には久石譲という考えはなかったですね。それはラピュタによって決定づけられるんですよ。いろんな人の作品をもう一度聴き直して、結果久石さんしかいないと。高畑さんがおもしろいこと言ったんですよ、「宮崎駿と久石譲は似てる」って。「二人とも熱血漢、すごい率直、すごい無邪気ですよ」って。意外にいなんですよ、謳いあげてくれる人って。それはいろいろ聴いてよくわかりました。

久石:

「ラピュラ」の時すごく考えてたのは、音楽的にまとめたオーケストラベースのものをできたらいいなあと。ただあの曲がメインテーマになるとは思わなかった。一応もうちょっと違ったやつを作ったはずなんですが、こういうのもあっていいやと夜の23時半ぐらいから20分ぐらいで作った曲。それで渡したら、これをメインテーマにしましょうと。あれぇ、全部ひっくり返ったぞと、そういう記憶があります。だからその「君をのせて」はメロディが先にあった曲。それに宮崎さんの言葉を当てはめていく作業。そこに足りない言葉を補っていく、これは僕と高畑さんとでやった。あの作業はとても楽しかったですよね。

鈴木:

これが主題歌になるとは思ってなかったですよね。とはいえね、宮崎のメモは大きいんですよ。あの地平線~ でしょ。高畑さんに言われてなるほどと思ったのはね、「わかります?鈴木さん。あの地平線、要するに目線がもう空にいる」って。多くの人は地上から空を見上げる。ところが宮さんの詩は、もう自分が空の上にいてそれで語ってる、それを中心にすれば歌になりますよって。なるほどおと思ってね。

久石:

「たくさんの灯が」っていうのが、まあ普通は言わないんですよね。プロの作詞家では絶対に書けない言葉。宮崎さんの言葉にはいつもそういうのがいっぱいあって、それが曲をかたちづくってる原点にはなってます。

鈴木:

「ラピュタ」の企画を決めた日、宮さんは5分で「ラピュタ」のストーリーを話したんですよ。びっくりして、「なんだ宮さん、考えてたんですか」って。そしたらね、小学校5年生の時に考えたストーリーって、だから全部覚えてるって。

西村:

(ミニマル・ミュージックやジョン・ケージについて)

久石:

(ミュージック・フューチャー・コンサートは)今年でちょうど5回目になる。去年から若い作曲家の曲を募集するコンペティションをやっていて、西村さんにもその審査員をやっていただいているんですよ。(コンサート・シリーズを始めたきっかけは)ちょっと日本で演奏されていない曲が多すぎたと。しかも若い音楽家の動きがまったく日本では見えなかった。そういうものを今日的に届けられるコンサートをしっかりやったほうがいいんじゃないかということで始めたんです。

僕が大学生の時にテリー・ライリーの「A Rainbow in Curved Air」を聴いた時に、もうすごいショック受けて3日間ぐらい寝込んじゃって。それまでは不協和音とか現代曲を書いてて、そこでミニマルの洗礼を受けて。ところが人間そんなに変われないんですよ。最初のミニマルっぽい曲を書くのに最低3年かかったかな。それでも全然曲になってないんですよ。20代はほとんど挫折、いろんなコンサートで曲を発表するんですが全然かたちにならない。当時のコンサートは作曲家が4~5人集まって曲を持ちあって個展を開くんですよ。客席ははっきりと隙間だらけなんですよ。塊が5つぐらいあって、ここはあいつの親戚、ここはうちの親戚、そういう感じなわけで(笑)。向上心もあって燃えてたんだけど、その仲間が集まって話してると、相手を論破することに専念しだすわけですよ。いかに自分の理論武装が正しいか。でも、そのことと出てる音が違うだろうおまえたち!っていうのがだんだん強くなってきた。その世界は何をしたいのかって思うようになってきて。その時にふっとポップスのフィールドを見たんですよ。そしたらイギリスのロキシー・ミュージックとかあって。フィル・マンザネラとかブライアン・イーノとかね。ロックなのにミニマルのパターンの要素をうまく取り入れている。みんな楽しそうにやってるわけよ、あっちいいなあと思ってね。その時にタンジェリン・ドリームだとかマイク・オールドフィールドの「チューブラー・ベルズ」だとか、これはのちに映画「エクソシスト」のメインテーマになる、全部そういうパターン的なもの。これらがドーンと出たときに、もういいやと、芸術家であることをやめた。ポップスフィールドにいくって決めて、まずはソロアルバム作ろうと。そうすると現代音楽にいた時の自分ががんじがらめになって自分の思い通りのものが一つも書けなかったのが、ポップス・フィールドに行った瞬間書いた曲のほうがよっぽど前衛的だったんですよ。なんかね、その瞬間吹っ切れて。それは「ナウシカ」よりもずっと前だったんですけれど、そこから20年・30年ずっとポップス・フィールドに本籍を置きながら音楽をやってきたわけです。

僕はあんまり器用な作曲家じゃないんで、メロディ・メーカーだとは思ってなかったんですよ。ミニマルをずっとやってた、食べていくためにも映画とかTVの仕事もしないといけない、そのときに要求されるのはやっぱりメロディだったですよね。「風の谷のナウシカ」も一生懸命作った。でもあれも実は、ほとんど頭Cmのコードから全く離れないんですよ。まだミニマリストっていうプライドがあって、やっと途中で和音が変わっていく程度にがんばってた。たえずメロディとミニマルっていうのが両輪にあって、メロディ色を強くするか、ミニマル色を強くするかだけで、あんまり器用じゃないんで、自分がやってきた仕事って基本的にそういうことなんだよね。ところが、時間が経つにしたがって映画の仕事をしてても、ミニマル的なアプローチをどんどんしたくなっちゃうんですよね。そうするとギリギリまできちゃって、これ以上いくとエンターテインメントの枠に入るんだろうか、ギリギリまできちゃった時があって。それでもう一回現代音楽のほうを見てみたら、もちろんずっと聴いてましたけど、なんか状況がかんばしくないんですよ。お客さんどんどん離れちゃうし、なんか元気ないし。もう一回戻ろうかなあ、ちょうどその時クラシック音楽を振りだしたことも大きいんですよね。当初は自分が書いたオーケストラ曲くらい自分で振れなきゃと思ってて。でもどうせ振るならせめて「運命」「未完成」「新世界」ぐらいは振れたほうがいいなっていう軽い気持ちだったんですけど。だんだんやりだすとほんとにおもしろくなっちゃって。オーケストラでクラシックをきちんとやって、自分でオーケストラで書いたミニマル曲やなんかを演奏しだすと、心から喜んでいる自分があるんですよ。30代に入ったところで完全に現代音楽家からエンターテインメントに移って、ポップスの作曲家になるって20年以上がんばった。ところが最後の最後はやっぱり本籍を戻そうと。もう一回クラシックに本籍を戻して、そこからやれることをちゃんとやろうと。そう思って作ったのが「ミニマリズム」あたりからですね。

久石:

(11月開催予定「ミュージック・フューチャー Vol.5」について)

久石:

最近自分がすごく感じてることなんですけど、たとえば東京であるいは日本中でいろいろなオーケストラが、とにかく現代の曲を取り上げてくださいと。古典芸能ではないから、きちんと今アップトゥデートのものをやってほしいといつも思ってたんです。自分がやれるんだったら、必ず現代の曲と古典を組み合わせたオーケストラのコンサートをやろうとしてました。実際そういう演奏会はあるんですよ、各オーケストラが実施していた。ただ、一番大事だと思ったのは、現代の曲にアプローチしてる感覚のまま古典にアプローチした演奏がないんです。つまり古典音楽とはいえ、時代が変わってきたらそれに対する新しいアプローチがあっていい。たとえば僕の場合でいうと、ミニマルをやってます、ミニマルってやっぱりリズムですから、そのリズムのアプローチのままたとえばベートーヴェンに挑んだらどうなるのか。そういうアプローチをかけようと思ったわけですね。そうするとベートーヴェンをリズミックにいく、新しいベートーヴェンをつくれたらいいなあと、それを今試みています。指揮者から教わるやり方ってある、それとは別のところ、作曲家がよむ譜面のあり方ってありますよね。その視点からもう一回見直して、リズムのアプローチを思いっきりかけたらどうなるのか、リズムを中心にしてもう一回ベートーヴェンを組み立てたらどうなるかな、そういうチャレンジをしてみたかったんですね。ベートーヴェンってあれだけ情動を煽るぐらいな激しさはあるのに、構成もかなり強くできている。そのへんの不思議さってありますよね、下世話さと高邁さが同居する。今年の夏「第九」やったんですよ、僕の「第九」ちょうど57分、すべてのくり返しやって57分ちょっとだった。(フィナーレのマーチのところのテノール)最初合わせの日にやりたいテンポでやったら目丸くして緊張してて。ゲネプロでちょっと遅くしたんですね、そしたらちょっと安心したんですよ。当然本番はテンポ上げました(笑)。(ベートーヴェン交響曲第5番「運命」平均の演奏時間が34~35分、久石さんの演奏は29分36秒)、速いね、別にアスリートじゃないんだから速けりゃいいって問題じゃないよね(笑)。でもね、いつも僕も「何分かかった?!」って聞くもんだから、みんな「30分切りましたよ!」とかねえ、わけわかんない会話(笑)。

久石:

ここで初めて高畑さんとセパレイトした。高畑さんは「火垂るの墓」を作っていたので、この時はじめて一から十まで音楽のことすべて宮崎さんと話した。それまでも宮崎さんから指示もいっぱいあったんでしょうけども、高畑さんという窓口があった。それが今回からはダイレクトになった。それが一番大きいかもしれない。

鈴木:

これまでは高畑さんに任せれば音楽はなんとかなる、ところが今回は自分でやらないといけない、困ってましたよねえ、「どうしたらいいの?」って(笑)。音楽をどうするか、悩みはなかったんですよ、もう久石さんに頼むっていう。ただどうやって音楽をやっていくか、宮さんが「歌のアルバムをつくりたい」と。じゃあ作詞をどうするってなって、宮さんと僕がふたりで一致したのが「いやいやえん」をかいた中川李枝子さん。児童書なんですけども、二人とも彼女の大ファンだったんですよ。ほんとに子供の目線で詩を書かれる方なんですよね。その詩を持って久石譲さんの事務所に宮さんと二人でいった。宮さんにとっては初めてのことで、自分が音楽もやらなければいけないっていう武者震いだったと思う。自ら出向いて、自分としては子供たちのため歌をつくりたいということで。ただ、久石さんはなかなか作ってくれない、すごい時間かかったんですよ(笑)。

久石:

実はね、ジブリで打ち合わせしたときに、今も残ってると思うけど、絵コンテの裏に五線譜ひいて「さんぽ」は浮かんだんですよ。ミソド~ソラソ~って、詞がもうリズム持ってるから、これはもういけるかなあと思ったんだけど、そこからがなかなか進行しなくて(笑)。1年弱ぐらい音信不通でしたよね。

鈴木:

ほんとにそうですよ。僕は内緒でスパイを送り込んで、久石さんがどういう状態に陥ってるかなんとなく知ってたんですけどね(笑)。こういうときは催促するなって言ったんですよ。覚えてるはずだから、なにしろ宮さんと僕と二人で出かけて発注したわけでしょ、その答えがないんだもん(笑)。久石さんは素晴らしい曲を天才的にお作りになるでしょ、でもその影には意外に努力家の面もあるっていう。当時いろんな曲を聴くチャンネルがあってそれをすごく勉強されてて。そうか、簡単に思いついてるわけじゃないんだなあって(笑)。

久石:

(「となりのトトロ」は)お風呂に入っているときに。トトロって言葉がさがるから音型も同じように、ソミド、そしたら次はソファレ……あ、これでいけるっていう。お風呂です(笑)。

鈴木:

「となりのトトロ」って宮崎駿の詞、僕が覚えてるのは1番しかなかった。2番がないんですよ。そしたら催促がきたんですよ。で、宮さんがね、「いいよそんなの!おれは忙しいんだ!」って。大変だったんですよあれ(笑)。それで2番のダミーを僕らで作るんですよ。作ってそれ見せたら怒るだろうから(笑)。これ絶対採用しないだろうみたいな歌詞を書いて、「じゃあ、これでいきますよ」って言って、それを見てカァっときてそれに手を入れるっていう。

鈴木:

【インタビュー同旨引用】

映画監督にはそういうところがあるものですが、一番大事なシーンに音楽を挿れずに画だけで見せたがる。『となりのトトロ』でサツキがトトロに出逢う雨のシーンがそうでした。子どもはトトロの存在を信じてくれるけど、大人まで巻き込むにはどうしようかと考えて、あのバス停のシーンが重要だと。それなのに宮さんは「画だけで」と言って。それを聞いた久石さんも「ハイ」と答える。

そこで、トトロの横で『火垂るの墓』を制作中の高畑さんに相談。音楽にも久石さんのことも詳しい彼は「あそこには音楽があったほうがいいですよ。ミニマル・ミュージックがいい。久石さんの一番得意なものができる」とアドバイスしてくれました。その高畑さんが言ったことは内緒にして久石さんに頼みに行きました。「でもここは宮崎さんはいらないって言ったけど、そんなことしてイイの?」と言う久石さんに、僕は言いました。「宮さんは、いいものができれば気が付かないから」。そして作曲してもらった。ジブリで完成した曲を聞く日、宮さんは「あっ、いい曲だ!」と喜び、あの幻想的なシーンが完成しました。

(同旨引用 ~Blog. 「オトナの!格言」 鈴木敏夫×久石譲×藤巻直哉 対談内容紹介 より抜粋)

鈴木:

宮崎・久石コンビが誕生したとはいえ、それまでは冒険活劇でありファンタジー。今回の魔女は一人の少女の話でしょ、そうすると久石さんがどうなるか。高畑さんは映画「Wの悲劇」久石さんの音楽を絶賛したんですよ。「なんで久石さんに少女の心がわかるのか」これ高畑さんの言葉なんですよ。これで、少女ものは久石さんの得意ジャンルだっていうことになるんです。それまで誰も指摘してなかったんですよ。ほんと高畑さんってすごかったですよね。だから堂々と久石さんにそれを頼めばいいんだって。

(そのほか キキはなぜ飛べなくなったか?/ウルスラ登場/映画ポスター エピソード)

久石:

宮崎さんの個人的な思いが結構強く出てる映画ですよね。宮崎さんが前面に出てくるときの音楽のあり方っていうのは、僕はあんまりうまくなかった。どちらかというと、うんと引いてやるべきだったんだけれども、舞台がアドリア海で空飛ぶっていうので、ちょっと活劇調に振りそうになる部分と、そうじゃなくてほんとにパーソナルな思いっていうところで、たぶん僕があんまりこの作品を理解していなかったのかもしれない。今でもちょっとそれは反省してるんですよね。

鈴木:

いや、でも素晴らしかった。忘れもしない、久石さんにスタジオに来てもらって、宮崎の注文は「恥ずかしい曲を作ってください!盛り上げてください!」。いろいろな映画を観るとここで盛り上げるっていうときにほとんどの曲が盛り上がらない、そんな曲ばかり聴いてるとうんざりすると。でも久石さんなら、そこでほんとに高々に盛り上げてくれる曲、それをやってほしい、見事に期待に応じてくれたんですよ。だからあの曲ができたときに、宮崎が大喜びしたのを覚えています。

久石:

個人的にはある種映画「カサブランカ」のようなイメージで。ノスタルジックなんだけど男のかっこよさみたいな、そんなのが出たらいいなあっていう感じです。

鈴木:

ほんと一発で宮崎が気に入りましたから。(マルコとジーナのテーマを口ずさむ)久石さんのピアノで弾くところが宮崎が好きだったんですけどねえ、実にそれがうまくいって、絶賛でした。

久石:

本格的な日本が舞台の、しかも非常にスケールの大きい映画で、すごいこの時は大変でした、正直言って。で、これは思想というかこっちの考え方も理論武装しないとちょっと太刀打ちできないなと思ったので。実はそれまで司馬遼太郎さんの本読んだことなかったんですよ。この作品をやるって決まった時から司馬さんの作品読み出しまして。というのが、宮崎さんが司馬さんと対談されたりしてて、いろいろお話されてるの知ってたので、半年ぐらいの間に10作品20作品ぐらい読んで。それから堀田善衛さんの本読んで。

鈴木:

話の腰折って悪いんですが。宮さんは「坂の上の雲」しか読んでないんですよ。自分と重ねてたんですよね。流行作家でしょ、司馬遼太郎さんって。自分もそうだから、だいたい書くものはわかるからって。

久石:

やっぱりね、宮崎さんの作品やるって、そのぐらいこっちは命がけというか、作家生命かけるような、一本一本勝負なんで、ほんと4年に1回でいい。それ以上多いとほんと困るんですよ。なぜかっていうと、その瞬間自分はひとつずつワンステップ上がれるんですね。特にこの「もののけ姫」の時は、かなり自分でもハードル上げましたよね。ここで向き合わないといけないのが、どうしても日本だったんですよ。日本というときに、単純に言うと音楽でやるんだったら和楽器使えばいいわけですよね。たとえば、尺八だとか琵琶だとか三味線だとか琴とか使えばいいんだけど。だけど宮崎さんもそうだし中国の監督もそうなんですが、自分の国の民族楽器はみんな極端に嫌がります。なんでかっていうと、たとえば尺八が鳴るだけで竹やぶが見えちゃうじゃないですか。そうするとイマジネーションを限定させるから、多くの監督はすごく嫌がります。この時も宮崎さんはすごく嫌がった。そのときにどうしたかっていうと、メロディがあって3度とか4度ハモらせるときに、上に南米のケーナの楽器、下に日本の龍笛とか。だから最後はぜんぶ使ってるんですよ、使ってるんだがいわゆる誰しも感じる和というものは一切表面に出さないようにして作った。どこか押し付けがましくない和は必要。

(そのほか 映画タイトル決定/予告編 エピソード)

久石:

どう展開していくのか息をのむような話なんですよね。ですがベースは一人の少女の成長譚みたいな話なので。そこのところの表現、いろいろな神々が出てきて異世界に入ったりするところの音楽のあり方と、あくまで一人の少女が一歩一歩成長していく過程っていうのをどうやって音楽でつくるか、そこに一番苦心したかもしれない。それともう一個、普通でいうファンタジーのあっちの世界っていうのを通り越して、結構具体的なこの世界とあっちの世界みたいな違いが、宮崎作品のなかでもだんだん強く出てくる。それはのちのポニョにつながってくると思うんですが。「6番目の駅」っていう曲があるんですけど、ちょうど海を渡っていくところ。あれはある種もう黄泉の世界にいくんじゃないかみたいな、この世界とあっちの世界その境みたいなものが行き来する、そういうのをどうやって表現するかなあというのをすごく考えましたね。

(そのほか 興行/千尋のモデル/企画決定/NHKふるさとの伝承 エピソード)

久石:

主人公が18歳から90歳までどんどん変わっていくので音楽は同じテーマがいいという注文でした。

鈴木:

昔は、映画音楽ってある一曲をいろんなアレンジ聴かせる、そういう映画って多かったんですよね。

久石:

「ムーン・リバー」とか「第三の男」とか、一つの曲がいろいろなかたちで出て、それが第三の登場人物みたいになって、それが鳴るとなにかひとつあると。そういうイメージはあったんでしょうね。

久石:

イメージアルバムが一番お金かかっちゃったんですよ(笑)。チェコまで行ってチェコ・フィルハーモニーでイメージアルバム作ったんですよ。何考えたんでしょうね、自分でもよく覚えてないんですけど、これはもうチェコフィルでやるって決めちゃって。ところが、レコーディングで飛び立たないといけない2週間前まで1曲も出来てなかったんですよ。それでリゾートスタジオにこもって1週間で10曲作って、慌ててそれを全部オーケストレーションして、そのまま持って行って録ったんですよ。はっきり言って、かなり危ない状態でしたね(笑)。なおかつ笑えるんだけど、その段階で「人生のメリーゴーランド」はできてない。自分でもなんかこう輪郭は作ったけど顔はないなあみたいな感じで、釈然としなかったときに、やっぱりもうちょっとテーマ必要なんじゃないかなあっていう、鈴木さんかな言われて、そうですよねえって。3曲ぐらいデモテープ作って持って行って、1曲目はいかにもで、2つめはワルツで。僕は緊張してて宮崎さんと鈴木さんの前で弾いたんだけど、「こういう映画にこういうワルツはない」ってすごく喜んでくれて。それでその曲に決まりました。

久石:

鈴木さんにはわざわざスタジオに来てもらって、チェコフィルで録ったやつ聴いてもらって。宮崎さんに聴かせる前に鈴木さんの意見聞こうと思って。「どうですか?鈴木さん」って、1曲目「うん、これは宮さん喜びます」。で2曲目かけるんですよ、「うん、これも宮さん気に入ると思います」ってね、鈴木さん絶対自分の意見で言わないんですよ。これ世の中の人みんな見習うといいよね。今この曲を聴いてるのは自分の意見を求められてるけど、何にとって必要なのかっていうのを鈴木さんはその時くり返し言って、自分の意見を言わなかった。その時にね、世界でこんなに優れたプロデューサーいないなあと思ったんですよ。だって「いやあ、これ僕好きですよ」とかって言っていいはずなんだけど絶対言わない。もう全部「これ宮さん気に入ります」「これ宮さんどうかなあ」そういう言い方しかしなかった。ちょっとその時にね、聴いてもらってることっていうよりも、目の前にいる人はほんとすごい人なんだなって、僕はそっちのほうですごくショックを受けた覚えがある。

久石:

あのチェコの録音はなんだったんでしょうねえ(笑)。もっと言うと、もっとまずいのはすごくお金かけすぎちゃって本編録る費用が足りなくなっちゃったのと、チェコで録ってそこでトラックダウンすればいいものを、何考えてたんでしょうねえ、わざわざイギリスのアビーロード・スタジオまで持って行ってそこでトラックダウンやった。だから、チェコで録ってロンドンで落として、それで持って帰ったんだけどメイン曲がなかったっていうさあ(笑)。

鈴木:

でもねえ、僕すごくわかるのはねえ、宮崎駿、自分が作品作ってて苦しんでる時あるじゃないですか。そうするともっと大きな無理難題を作るんですよ。だから「紅の豚」をやってた時は、今のスタジオを作ろうとかね。映画作るよりスタジオ作るほうが大変なわけですよ。それによって今目の前のことが軽くなるんですよね。常に彼はそうでしたね。だから久石さんもたぶん、そういうことをやればちょっと観点が変わるじゃないですか。それって大事なことですよね。

久石:

あ、それすごく似てる。今目の前にあるやつってものすごく大変じゃないですか。そうすると、その大変っていうのをもっと大変なことが来ることによって、これって少し減るんだよね。

(そのほか 宣伝をしない宣伝 エピソード)

久石:

北野監督って映画の撮り方を変えたんですよね。世界的にも結構影響を与えた。それはどういうことかというと、しゃべっている台詞のある人以外の人たちが、いかにもそこにいるような演出を一切しなかったんですね。みんな家族写真のようにただそこにいるだけにさせた。普通演出の人は、いかにも自然のように演出して動かす。それをしなかった。そのやり方っていうのはその後世界中の若い監督に影響を与えて。要するに、無理やりに演技らしいことはしないんでいいんだと。それをつくった画期的な監督でしたね。

久石:

どちらかというと、引き算の映画。どんどん加えていくんじゃなくて、結果無駄なものを全部外していった。そういう意味では非常にミニマルな映画ですよね。

久石:

個人的な区分けでいうと、初期のほうは宮崎さんの映画は基本的にメロディ中心だったんですよ。北野さんのほうはミニマルをベースにしたんです。ですからやり方をすごく変えて臨んでた。途中からちょっとメロディを増やしましたけれども。フランスとかでインタビュー受けていると必ず聞かれるんですよね。まずあり得ないと。映画音楽で宮崎さんのような作品をやっている人が、どうしてバイオレンスの映画を担当しているのかが、同じ人間がやってるのが想像できないと。インタビュー受けるたびにそういう質問ばっかりだったんですよね。僕のほうからすると、なんにも不自然じゃないんですよ。なんでかっていうと、片側にミリマリストとしてやってきたこと、もう一方にメロディメーカーとしてやってきたこと、それを実はちょっと使い分けてやっていた。そういうやり方だけだったんですよ。あれ風これ風でやるのは本物にはならないからね。だから自分がいいと思うことしかやらない、ということですかね。

久石:

北野さんの映画は、表面上ではバイオレンスとかいろいろあるんですが、根底には人間の儚さとか哀しさがあったんですね。その辺で僕もすごく共感して作っていたところがあります。

久石:

(「家族はつらいよ」)「東京家族」と出演メンバーも同じで、最初1回かなあと思ってたらどんどんシリーズ化されて。喜劇というのはすごく難しいんですよね。喜劇の音楽の書き方は大変難しいんです。どちらかというと色の濃い映画のほうが書きやすいんです。ラブストーリーとか戦争ものとか超悲劇とかね。そうするとこれは音楽も非常に色のはっきりしたものが書けるんだけど、普通の家族をテーマにすると、色をできるだけ薄めなきゃいけないんですよ。でないと音楽が浮いちゃうからね。なので喜劇は映画として撮るほうもすごく難しいんですよ。音楽も非常に難しい、なぜなら陳腐になりやすい。映画のほうでいうと、喜劇と悲劇は同じなんです。たとえば悲劇は、目の前で起こっている大変なことを大変だねって撮れば悲劇になる。ところがこれを喜劇にするときは、同じことを俯瞰で見て、バカな人間どもがああだこうだやってるねって笑い飛ばす方法をとって作らないと、本当の喜劇ってできないんですよ。喜劇って笑わせるんじゃないんですよ。悲劇と同じぐらいなものすごい深いものを抱えてるのを、笑い飛ばして見せるんだけども、観る人は感じさせるっていうね。だから喜劇は最も技術と能力がいる分野じゃないでしょうかね。その意味では山田監督はもう傑出している。今年86歳になられるんですが、考え方がどんどん若くなってて、しかももっと精鋭化してるというかどんどん変化してますね、素晴らしいです。そのエネルギーにつられて、こっちが作ってるって感じかな。(中略)オープニングのタイトルバックを作っているのが横尾忠則さん、毎回アーティスティックなとても素晴らしいオープニングを作ってますよね。

久石:

(「おくりびと」)映画を製作している途中ですぐ気づいたのは、これ絶対世界的に評価される。その理由は簡単なんですよ。主人公の納棺師が東洋の美そのものなんですよ。エンターテインメントであって、ある種そのチェロを弾いていた人がやめてその世界に行った、奥さんともぎくしゃくするんだけれども、死人を化粧をすることによって送り出すという。これって大変に世界に通じる、つまりアメリカ・ヨーロッパの人たちが感じる東洋の美学のエッセンスがあって、しかもエンターテインメントだった。正直あの時、国際的に通じると思っているスタッフはあまりいなかった。だけど僕はそう思っていて、海外に出品したらどんどん賞を獲っていたんですよ。(アメリカのアカデミー外国語映画賞も)これ獲れるって確信してたんですよ。

久石:

ドキュメンタリーは個人的に大好きなんですよ。ディープオーシャンの話をいただいて、深海シリーズですね。すごく宇宙と同じぐらい海の中って広がりがあるんだなというので。どの作品も一生懸命作りますけれども、これももちろん一生懸命作って。ディープオーシャンは最終シリーズになるのかな、これに関していうと、初めてと言っていいぐらい全編ミニマルで推したんですよね。テーマのところから全部ミニマルで推した。深海シリーズの1、2はちゃんとしたメロディの普通だったんですが、ディープオーシャンの最後のシリーズに関しては完全にミニマルで推したんですよ。それがね、自分が想像した以上にナレーションといろんな映像とのマッチングがすごく良かったんですよ。なかなか自分の新しい挑戦がね、ちゃんとかたちになるケースって少ないんですけど、これはすごくかたちになった。やったあ!これで新しい音と映像の世界ができた!これからいっぱいそういう注文くるかなあと思ったけど1回も来ないねえ(笑)。なんかこうミニマルの仕事いっぱい来るかなあと思ったけど、なんもこないです(笑)。

鈴木・久石・藤巻:

【インタビュー同旨】

Blog. 「文春ジブリ文庫 ジブリの教科書 15 崖の上のポニョ」 より 主題歌エピソード

最初の打ち合わせの時すぐにポニョのメロディが浮かんだというエピソードや、誰が歌うか聞いたとき「……本気?」つまりは納得していなかったというエピソード。久石譲は本気で怒っていてレコーディングも途中で帰ってしまうほど!?会見の日も口をきかないほど!?に。そして記者会見の場で三人の歌声と会場の雰囲気を見たとき、鈴木プロデューサーに「今日初めて理由がわかった」と伝えるエピソード。

鈴木:

(台詞も効果音も音楽もモノラル録音だった)これは別に僕が言い出したわけじゃなくて宮崎駿ですよね。たしかに今の技術って進化していろいろなことができるようになった。でもそのいい面もあるけれど、そうじゃない面もある。僕が一番感じてたのが、録音スタジオにおけるスタッフの緊張感のなさ。いくらでもやり直せる。モノラルって専門的なことだから難しいんだけど一発勝負なんですよ。一箇所崩れたら全部やり直し。そうすると緊張が持続するんですよ。その効果は出ましたね。

久石:

あとね、実はドルビー・サラウンドっていうのは劇場の中でも真ん中の数メートル以外関係ないんですよ。(4人だけ、)そこで聴かない限りは完全なサラウンドってわからないんですよ。どちらかに寄っちゃうから。ところがモノラルって一番隅でも一番前でも後ろでも右でも左でも、まったく同じなんですよ。だからそういう意味でいうと、モノラルっていうのは本来、実は「ナウシカ」がモノラルだったですよね公開、でもそんなの誰も感じない、すごくいいんですよ。ところがその技術がもうなくなっちゃって、モノラルレコーディングを全然体験していない人たちでモノラルを作るわけだから、これ逆に言うと非常に労力がかかる。だってその技術は廃れてなくなってたはずなんだよね、それをあえてモノラルでいくってなると、そのための準備がまたすごくかかった。(効果音には人の声も使った)ちょっと音程があったんで一部直してもらったんですよね。声でやっちゃうとどうしても音程が出ちゃうところがあったんで、直してもらって、それで全体がわりと音楽となじむようにしてもらうっていう経過はあります。

久石:

(バラライカ、バランなどの民族楽器を使ったのは)これは鈴木さんのアイデアなんですよね。「ドクトル・ジバゴ」でしたっけ、ちょっとね全体にああいうロシア的な匂いをさせたらどうかみたいな話があって。僕も、大きい大河ドラマのように動いてる話なんだけど、個人にスポットを当てるような話なので、そこで翻弄されるでもなく、ちゃんと自分を保ってる個人の人間にスポットを当てるっていったときに、音楽はどういうところに焦点絞るかなっていうところで、それはわりと鈴木さんとよく話し合いましたね。で、ちょっとロシア調にしようか、みたいなのはちょっとありました。

鈴木:

宮崎が好きだと思ったんですよ。音色に弱いから(笑)。

久石:

宮崎さんと僕は、30何年間、一回もご飯食べたことないんですよ。今年は高畑さんの告別式の会みたいなもので初めて今年ご飯一緒に食べたぐらいで(それも二人でじゃなくてみなさんと一緒に)。

鈴木:

僕だって久石さんとちゃんとお食事したのは、去年だか一昨年だか。あれなんですよ、久石さんとこれだけうまくやってきたでしょ。それってある距離がある、それ大事だと思ってたんですよ。おいおまえになっちゃうと、やっぱり仕事としてだれてくる。ということは、ある緊張感のなかで関係を続けたかったんですよね。

久石:

宮崎さんと鈴木さんとは、距離をとるっていう言い方は変なんだけど、やっぱり緊張感を持つために、持続ですよね、それをすごく気を使ったというか、自然にそうなったというかね。だから、この関係で奇跡的に30数年やってこれた、これはほんとにありがたいなあと思うんですよ。

鈴木:

僕にとってヒントは高畑と宮崎の関係なんですよ。ほんとに親しかったでしょ。でも二人がついぞ一緒に食事に行く、ゼロ。そして最後までお互い丁寧語。おいおまえなんて言わなかった。だから常に55年間緊張があったんですよ。それが参考になった。ちゃんと仕事ができるんですよね。そっちのほうがおもしろいんですよ。

久石:

今日最初からねえ、「ナウシカ」から始めました。その段階で音楽プロデューサーとして高畑さんと仕事をした。最後に一緒に「かぐや姫の物語」をできたのはほんとに喜びです。

鈴木:

これ本当に大変だったんですけどねえ。というのは、当初「風立ちぬ」と「かぐや姫の物語」は同じ日に公開しようと思ってたんですよ。「風立ちぬ」はもう久石さんってことでやってたでしょ。そしたら突然高畑さんのほうから「かぐやを久石さんでやりたい」。同じ日でしょ、両方とも久石さん。宮さんに言いに行くわけですよ、「高畑さんからこういう要望が出ている」。そうすると、宮さんという人はいつもだと「いや、そんなことは久石さんが決めればいいよ」っていうそういう言い方をする人なんですよ。ところがその時だけは、「え?両方とも久石さん? ほかに誰もいないと思われちゃうじゃん!まずいよそれはあ!」って(笑)。それが、良かったのかなんなのかいろいろあったんですけど、「かぐや姫の物語」が遅れて公開がずれる、それで久石さんが再浮上。というか、ずうっと高畑さんねえ、これに関しては「久石さんでやりたい」ずうっと言ってたんでねえ。だからそれが実現できたのは、高畑さんにとってもほんとに嬉しかったんじゃないですかね。

鈴木:

それと僕が声を大にして言いたいのは、この「かぐや姫の物語」の映画音楽、大傑作ですよね。高畑さんと日常的にいろいろなこと話してたから、高畑さんは実をいうと、好みもあったんでしょうけれど、「ラピュタ」の音楽、大絶賛してたんですよ。そうするとね、高畑さんのなかにあったのは、全然違う作品なんだけれど映画音楽として、どういうものをやっていくかというときに、「ラピュタ」に勝ちたい、どっかにあったんじゃないかなあ。それを僕は実現したと思ったんですよね。明らかに久石さんの新たな面も見れたし、この人すごいなと思ったんですよ、まだ成長するんだって(笑)。

久石:

忘れもしません、暮れの28日に鈴木さんと西村プロデューサーが二人会いに来て、「かぐややってください」って言われて。それで年明けて5日くらいかなあ、一緒に高畑さんと会って。だってさっきも言いましたけど、宮崎さん一人やるのにほんとに4年に1回でいいんですよ。オリンピックでいいんです。それがオリンピック年に2回やるようなもんですから。もう大変、だからあの年はちょっと死にそうというか。なぜかっていうと、こちらが中途半端だと宮崎さんのような天才を受けとめるだけで精一杯なんですよ。それを二人分受けとめるわけじゃない。ものすごく言葉ではちょっと言えないくらいに重圧がくるんですよ。要求してるレベルがわかるからね。両方に応えるのはかなりきつかったんだけれど。でも、一番すごかったなあと思うのは、高畑さんがずっと僕に対する信頼を維持されてたってことでしょうかね。人間って不思議ですよね、信頼されてるって思うとがんばれる。僕の場合でいうと、褒められるのが大好きなんですよ(笑)。なんでもいいんだけど、あんまりうまくないピアノでもね、「いやあ、いいですね!」って言われると、「あっそう!?そう!?」ってなるんです僕は(笑)。これは宮崎さんもそうなんです。いつもこっちに信頼をおいたうえでやってくれるから、長くやってこれた最大の理由は、二人のこちらに向ける目線のおかげでやってこれたっていう感じかな。

久石:

映画音楽って基本的にいうと、登場人物の心情につけるか状況につけるかっていうのがベースになります。ところがそれを両方あまりやってほしくないと。どちらかというと観客の目線にたって、観客が感動するのを補助する程度にしてほしいというような注文をされたんですね。そうすると音楽が得意技としてる部分は結構禁じ手にちかくなるわけです。なかなか書くのが難しくなるんだけど、僕この直前に「悪人」っていう映画をやって、それを高畑さんが非常に気に入られてて。それのような距離のとり方をしてくれっていう注文があったんですよね。高畑さんとその話をしてて、それが結構うまくいって。僕はこれで何を学んだかというと、映画の音楽のあり方、ここからがらっと変わったんですよ。ある種の劇伴と言われる音楽ではないんだけれど、方法論としてはそれに近くなるくらいに、すごく引いた音楽を書くようになりましたね。ですから、感情も煽らない、状況も説明しない、第三者の目線でいるっていう方法をとるようになって。実は高畑さんと一緒に「かぐや姫の物語」をやって学んだことが、山田監督の次の仕事をやるときに非常に役に立ちました。

久石:

(「天人の音楽」)わりと一番最初の頃にラッシュを見せてもらった時に、「これまだプロデューサーに言ってないんだけど」って高畑さんがほんとにこやかな子供のような笑顔で笑いながら、「ここのラストのシーンはサンバでいきたいんです」って言われて。普通に考えると育てのお爺さんお婆さんと別れて月に帰らないといけない、ドラマティックな一番クライマックスの悲しいシーンなわけですよね。ここをサンバでいきたいって言われたときにびっくりして「えっ、サンバですか?!」ってなっちゃったんですけどね(笑)。それはよく考えれば、月の世界というのは悩みもなにもないと、みんな楽しいんだと。そこからの使者が音楽を奏でながらやって来るわけだから、これは楽しい音楽。しかもかぐや姫も月に帰ったら、地球上で起こったこと全部忘れて幸せになると。とするならば、その時奏でる音楽はいったい何なのかと考えると、地球上で考えたらサンバのような音楽、そういう注文だったんですね。いやあ、大変な仕事を受けちゃったなあと思いました、その時は。

鈴木:

でもあれは、高畑さん聴いて一発でこれって、すごく喜んでた。それもさることながら、かぐや姫が都に行って初めて宮殿にのぼる。そうすると、こんなに着物があるのとか喜び勇むでしょ。でもそこでね、喜んでいるかぐや姫がこの先どうなっていくのか、ある種の予感、それを曲に、あれは良かったですよねえ。あれはほんとなかなかないですよね。そうすると観てる側が、なんかいろいろ考えちゃうっていうね。あれは見事に実現。

久石:

鈴木さんの言葉ってすごく重みありますよね。たまたま今鈴木さんの「禅とジブリ」を読んでいるんですよ。これが人生の教訓書みたいでね、こんなおもしろい本ないと思って読んでて。「かぐや姫の物語」もそうなんだけど、ある種の哲学を誰にでもわかりやすく説明してるんですね。お坊さんとの対話集なんですけどね、日本的なものってあるということと、日本の哲学、生きるために必要だっていうのは両方とも共通でもってますよね。だから、宗教ではないんだけれども、人間の生き方学ぶっていうのが「かぐや姫の物語」のなかにも高畑さんの知恵が溢れてますよね。

鈴木:

(高畑さんから一番学んだことは)ひと言ですよ、自分勝手にやる(笑)。だって言い出したら聞かないもん。変えないんだもん、しょうがないですよね。82歳の最後まで、こんなふうに生きられたら幸せですよねえ。公表してるから言っちゃいますけど、癌で亡くなっちゃうんですけどね、僕が最後に見舞った時「医者が間違ってる」って言うんですよ。これなかなか、ねえ、そうなんですよ。だから自分の意志の力で治そうとしてましたねえ。最後まで前のめりに生きましたよね、やりたいこといっぱいあるんですよって、それでなぜ僕は死ななきゃいけないのかって。まさにこういう喋り方なんですけどね。

鈴木:

今絵コンテを描いていて、実際に作画も入ってて、もう2年も経ったんですけど、ここから先まだかかる。そういうなかにあって、高畑監督の早すぎる死があったんですけど。僕は横にいてなんとなくわかってたんですけど、この映画「君たちはどう生きるか」、ちょっといろいろあるから話しちゃって構わないと思うんだけど、主人公は宮崎駿、それを導いてくれた高畑勲、そういう映画になる予定だったんですよ。亡くなっちゃたでしょ、「死んじゃったからもうやめる」って言い出したんですよ(笑)。もうだいぶん出来てるんですよ、半分以上、もうみんな絵描いてるんですよ。そこから方針変更なんですよ。「やっぱりもう状況が変わったんだから、鈴木さんいつまでもこだわってしょうがないよ!」って。そこへ今突入してます。なんていう人だろうと。だからギア切ったんですよ。もうすごいですね。この人の凄まじさ。予定どおりに作らないんだもん。「死んじゃったからしょうがないじゃん!いつまでも引きずっちゃだめだよ鈴木さん!」って。ということでした。

久石:

すごいなあ。ますますパワーアップしたすごい作品になるんだろうなあと。今の話聞いてても一番思うのがね、高畑さんっていう存在はお亡くなりになっても、今いろいろな人に影響残してるんですよ。どれだけ強い人だったのかなと思いますね。鈴木さん、ほんと今日はありがとうございました。

鈴木:

がんばってください。あ、最後にとっておきのニュース。「君たちはどう生きるか」、音楽は久石さんです。(藤巻:全然とってきのニュースじゃない(笑)みんなそう思ってますよ)、みんなそう思ってるけども、わかんないもん、それは伝えないといけない、はい。

(NHK FM「今日は一日”久石譲”三昧」より 書き起こし)

*語り口調そのまま一言一句ではありません。オリジナルのニュアンスを損なわないよう努めました。

今日は一日“久石譲”三昧

8月15日(水)

午後0時20分~午後6時50分

午後7時30分~午後9時30分

あらゆるジャンルの映画音楽を作り、一方で15秒のCM音楽にも心血を注ぎ、かと思うと完全オリジナルアルバムやクラシック音楽を手がけられる。そして毎年世界中でコンサートもおこなう。音楽界の「超人」、それが、久石譲さんです。今回の三昧は、そんな久石譲さんの魅力を、ジブリ作品を中心にたっぷりとお届けします。

〈司会〉

久保田祐佳アナウンサー

出田奈々アナウンサー

〈インタビュー〉

青池玲奈アナウンサー

〈出演〉

久石譲

鈴木敏夫(スタジオジブリプロデューサー)

奥田誠治(元日テレ 映画プロデューサー)

藤巻直哉(崖の上のポニョ主題歌 ボーカル)

タイムテーブル

12:20~ リクエスト

13:00~ ジブリ映画音楽① 出演:久石譲、鈴木敏夫

14:15~ リクエスト

14:30~ ミニマル・ミュージック & ベートーベン 出演:久石譲、西村朗

15:20~ リクエスト

ジブリ映画音楽② 出演:久石譲、鈴木敏夫

16:20~ リクエスト

16:35~ ジブリ映画音楽③ 出演:久石譲、鈴木敏夫、奥田誠治

~18:50

19:30~ ジブリ以外の映画音楽

20:00~ リクエスト

20:15~ ジブリ映画音楽④ 出演:久石譲、鈴木敏夫、藤巻直哉

21:00~ リクエスト

~21:30

公式サイト:NHK 今日は一日”久石譲”三昧

http://www4.nhk.or.jp/zanmai/343/

公式サイト:NHK 今日は一日○○三昧(ざんまい) プレイリスト

http://www4.nhk.or.jp/zanmai/65/