Posted on 2018/09/15

ふらいすとーんです。

音楽は音楽をつないでくれる。

フルートにスポットをあてて数珠つなぎです。

つながった流れをまとめると、ファンサイト・ツイッターを始める→W.D.O.2018コンサート関連ツイートを楽しむ→荒川洋(フルート)さんとつながる→荒川洋さんのCD作品があること知る→CDを買う→いろいろなことを発見して驚愕! これが結論です。

シンプルな流れ、そんなこともあるだろうという感じですが、これがすごかった。最終的には”久石譲” ”荒川洋” というキーワードで縦横無尽に飛び交い、Back to the Future こんなにも音楽でつながってたんだ!と広いOvertoneになります。先に流れを書いたのは、このとおりに話を進めたら脱線・枝葉、大変なことになる。気持ちを落ち着かせていきましょう。

🎼 CD紹介

🎼 久石譲へ贈る「夢をかなえる人へ」

🎼 プロフィール紹介

🎼 荒川洋参加 久石譲CD作品「Winter Garden」「花戦さ」

🎼 荒川洋参加 久石譲コンサート「WDO」「NCO」

🎼 荒川洋参加 久石譲CM音楽「Oriental Wind 2018」

久石譲ファンつながり、ツイッターつながりで知ることができた荒川洋さんのCD作品です。魅力的なコメントだったのもあって俄然興味、好奇心は止められない、すぐにCDを買いました。

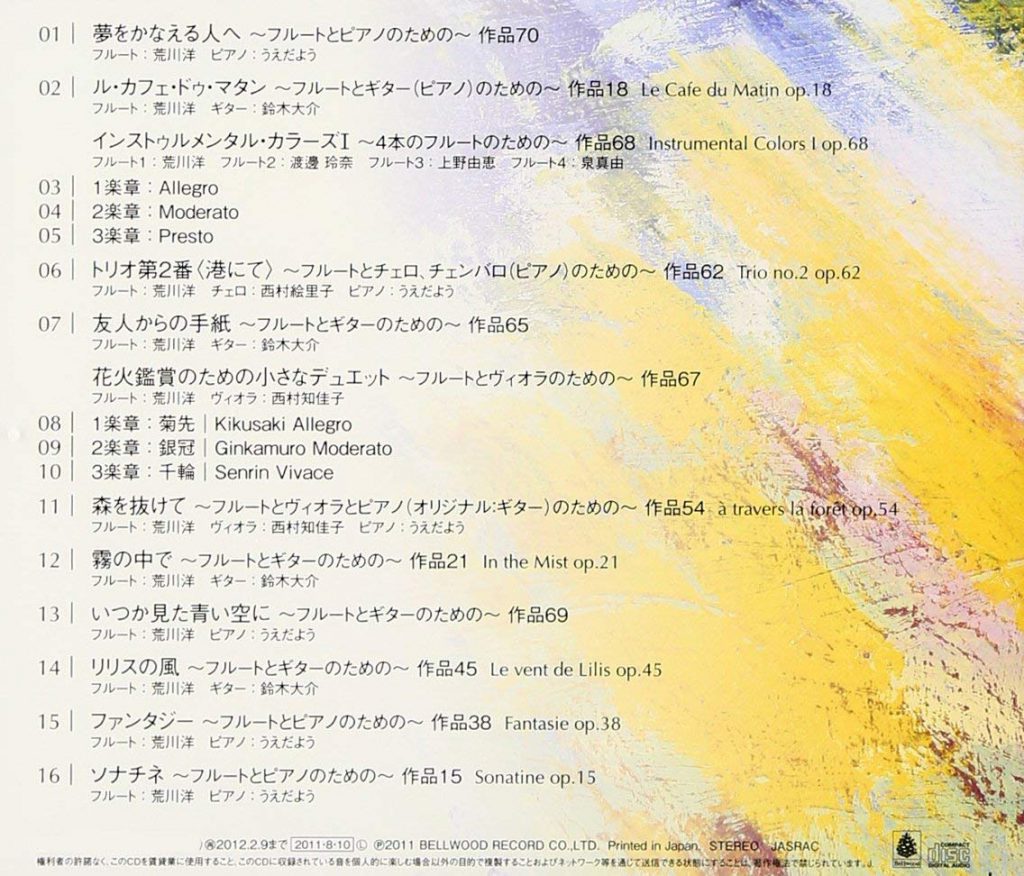

『インストゥルメンタル・カラーズ ~荒川洋フルート作品集~』、CD帯には新日フィル首席 荒川洋が描く自作自演集とあります。作曲家の宮川彬良さんが「切なくなるほど純粋なテクニシャン」というコメントを寄せています。そしてライナーノーツには荒川洋自身による曲目解説が掲載されています。それぞれ曲のカラーを届けてくれてイメージを豊かにふくらませてくれます。

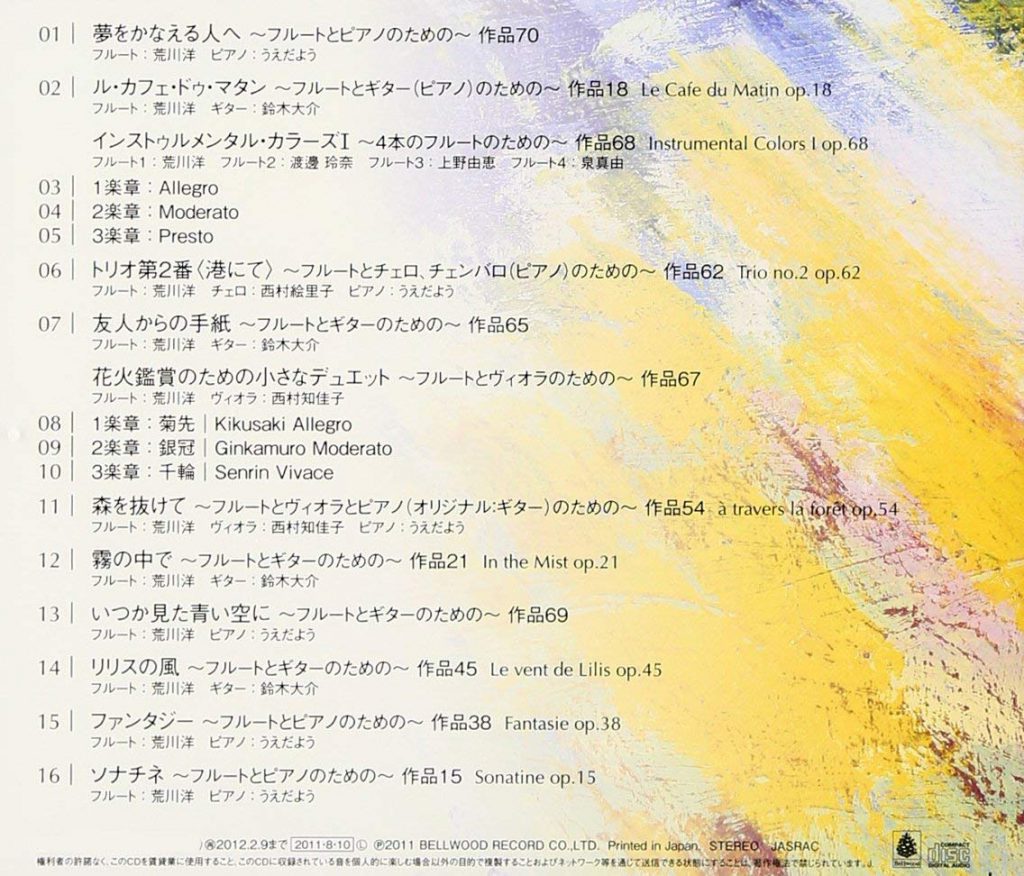

フルートとピアノ、フルートとギター、フルートとヴィオラ、フルートとチェロとピアノ、フルート四重奏というように、デュオや室内楽編成となってます。フルートが主役、曲想を活かした楽器とのアンサンブル、それぞれの楽器の音色が心地よいです。とても上品で身近に感じる、楽しいひとときを演出してくれる音楽たち。休日にとっておきのコーヒーと本を読みながら至福の時間、旅のおともにもいいですね。爽やかで風が吹いて、カラフルなんだけれど透明感いっぱいで、軽快なんだけれどちょっぴりノスタルジックで。そう、とっても情景的な音楽がつまっています。

曲名を見ただけでも聴いてみたくなりますね。曲ごとに感想を綴りたいところですが、荒川洋さんよる曲目解説をすべて紹介したいところですが、、ぐっとこらえて。朝珈琲を飲んで良い一日のおまじない「2. ル・カフェ・ドゥ・マタン」、フルート・カルテットのハーモニーと技巧が堪能できる「3-5. インストゥルメンタル・カラーズ I」、港とコンサートホールという文化が交流する場のイメージを重ねた「6. トリオ第2番 <港にて>」、花火大会鑑賞ディナーコンサートのために書き下ろし好きな花火を題材に描いた「8-10. 花火鑑賞のための小さなデュエット」などなど。

いつもはオーケストラのなかでフルートらしい音域で大活躍する楽器ですが、CDでは低音から高音まで豊かで広がりのある音色、テクニックさえ優雅に流れていく極上の調べ。聴いている時間が場所がパッと明るくなる、とっておきの一枚です。

インストゥルメンタル・カラーズ ~荒川洋フルート作品集~ (2011)

INSTRUMENTAL COROS

HIROSHI ARAKAWA plays HIROSHI ARAKAWA

1. 夢をかなえる人へ ~フルートとピアノのための~ 作品70

2. ル・カフェ・ドゥ・マタン ~フルートとギター(ピアノ)のための~ 作品18

3. インストゥルメンタル・カラーズ I ~4本のフルートのための~ 作品68 1楽章:Allegro

4. インストゥルメンタル・カラーズ I ~4本のフルートのための~ 作品68 2楽章:Moderato

5. インストゥルメンタル・カラーズ I ~4本のフルートのための~ 作品68 3楽章:Presto

6. トリオ第2番 <港にて> ~フルートとチェロ、チェンバロ(ピアノ)のための~ 作品62

7. 友人からの手紙 ~フルートとギターのための~ 作品65

8. 花火鑑賞のための小さなデュエット ~フルートとヴィオラのための~ 作品67 1楽章:菊先 | Kikusaki Allegro

9. 花火鑑賞のための小さなデュエット ~フルートとヴィオラのための~ 作品67 2楽章:銀冠 | Ginkamuro Moderato

10. 花火鑑賞のための小さなデュエット ~フルートとヴィオラのための~ 作品67 3楽章:千輪 | Senrin Vivace

11. 森を抜けて ~フルートとヴィオラとピアノ(オリジナル:ギター)のための~ 作品54

12. 霧の中で ~フルートとギターのための~ 作品21

13. いつか見た青い空に ~フルートとギターのための~ 作品69

14. リリスの風 ~フルートとギターのための~ 作品45

15. ファンタジー ~フルートとピアノのための~ 作品38

16. ソナチネ ~フルートとピアノのための~ 作品15

作曲:荒川洋

演奏:

荒川洋(フルート)

鈴木大介(ギター)

渡邊玲奈(フルート)

上野由恵(フルート)

泉真由(フルート)

うえだよう(ピアノ)

西村絵里子(チェロ)

西村知佳子(ヴィオラ)

1. 夢をかなえる人へ ~フルートとピアノのための~ 作品70

CDライナーノーツを見ながらのほほん心地よく聴いていたら鳥肌が立ちました!この一曲だけは解説を紹介させてもらいます。

「久石譲さんの還暦祝いパーティーでの演奏のために作った曲。たくさんの「夢」を叶えていき、前へ歩んでゆく人への敬意の念を込めて作曲した。」

作曲:2010年11月23日 久石譲のために

初演:2010年11月26日 サントリーホール・ブルーローズ

演奏:荒川洋(フルート)、うえだよう(ピアノ)

アルバム1曲目に収録されたこの曲は久石さんへ贈られたものだったんです。震えますね、感動しますね。1曲目からいい曲だな~と思って聴いていたけれど、こんな”意味付け”をされてしまったらもう!輝きかたがちがってきてしまいます♪

とてもキャッチーなメロディで心躍る曲です。映画音楽に使われても印象的でしょうし、CM音楽としてどこを切り取ってもOKなほど活き活きギュッとつまった曲です。日曜美術館、世界遺産、美の巨人たち、文化やアートを紹介するTV番組テーマ曲としても勝手に太鼓判です。ほとばしるみずみずしさ、満ち溢れるエネルギー、手をかざしたくなる煌めき。

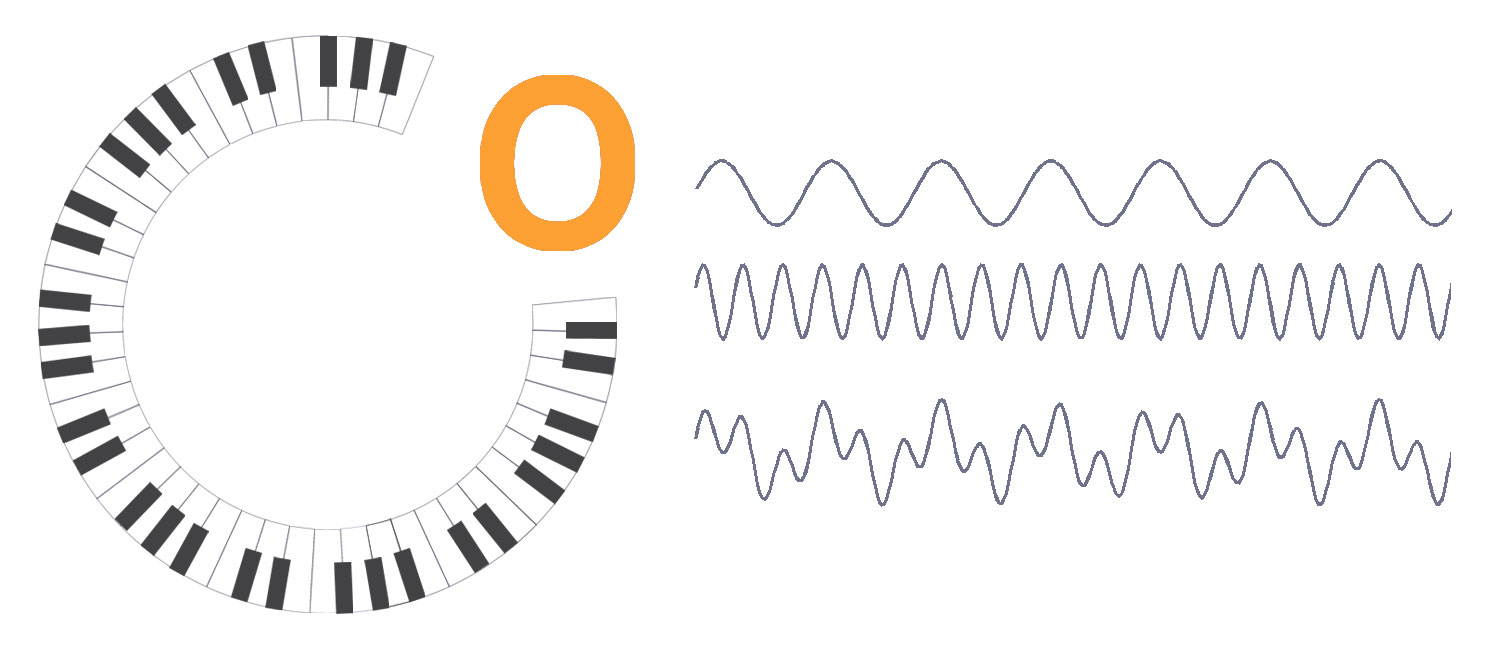

めまぐるしく展開する曲だなあと思って、エンドレスリピート聴いていたら、メロディや構成はそんなに複雑じゃない。むしろシンプル上品フォーマル。あれ、変拍子だからかなあと思ったら、ベースは4/4拍子。はて?

とっても素敵なメロディなんです、ほんとうに。膝をうちながらトントン聴いてたら、リズムは4拍子でメロディに3連符が散りばめられています。そしてさらに、ピアノ伴奏には5連符や6連符のフレーズが散りばめられています。なるほどー!4拍子の曲(偶数)に3連符6連符(奇数)はもちろん、そこに5連符(2拍のなかに音符5つ分)を入れられたら、拍子感覚が狂うわけだ。メロディを追っていけば4拍子を刻んでいけるんですけど、ピアノに集中して拍子を刻もうとするとかなり難しい。このメロディと伴奏の拍子的交錯がクセになります。聴き飽きない魅力にもなっています。これはすごい!魔法のようなリズムエッセンス!

と、分析チックはここまでにして。…でも、これを知って聴いたとしても、頭で聴いて楽しめないウンチクな音楽にはなりません。さらに曲の魅力がアップして、僕にはとびきり華やかな一曲になっています。

ぜひ久石譲ファンには聴いてほしい!

https://itunes.apple.com/jp/album/insuto-urumentaru-karazu-huang/id458524928

Apple iTunesのアルバム紹介・試聴ページです。▶(再生)か曲名をクリックしてください。1分半も聴けるなんて。この曲の魅力は十分に伝わると思います。そして気に入ったらフルで聴いてほしいです。(PC)

2010年11月26日「久石譲 60歳誕生パーティー」初演となっているこの曲。パーティーでは「ハウルの動く城より~空中散歩~」も荒川洋さんフルートで披露されたようですね。鈴木敏夫プロデューサー、大林宣彦監督、ゆず、平原綾香、大橋のぞみと藤岡藤巻、N響メンバーなど錚々たる顔ぶれと素敵な音楽をそれぞれ披露した盛大なパーティー。コンサートに集めることも至難なほど豪華なメンバー。当時ファンクラブ会報「JOE CLUB Vol.15」にパーティー詳細や写真が8ページ紹介されていました。ここに「夢をかなえる人へ」が披露されたことも書いてあったんですけれど、、。

パーティーの翌年2011年リリースされていたなんて。もっと早く知っていればと後悔しそうなほどですが、ツイッターで教えてもらえたことに感謝!時を越えて出会えたことに感謝!CDを手にしてから毎日聴いている一曲うれしいです。これからはずっと聴ける未来うれしいです。

「夢をかなえる人へ」タイトルも素敵です。”夢をかなえる人=久石譲”、自分もまた夢をかなえる人になりたいなあ!そんな勇気と希望を湧きあがらせてくれるキラキラまぶしい一曲です。

荒川洋 プロフィール

国立音楽大学在学中に、故アラン・マリオン、イダ・リベラ女史の薦めにより、パリ国立高等音楽院に入学。1997年、同音楽院フルート科をプルミエ・プリ(第一位)で卒業。

第14回日本管打楽器コンクール入賞。1998年帰国後、小澤征爾に認められ、同年6月より新日本フィルハーモニー交響楽団フルート副首席奏者として就任後、2009年4月より同交響楽団首席フルート奏者に就任。

これまでに、1997年チェコ共和国での第6回ヤング・プラハ国際音楽祭に招待され、リサイタルや、プラハのオーケストラとの共演、2006年ヴェネツィア室内合奏団、2009年クリスティアン・アルミンク指揮、新日本フィルハーモニー交響楽団、2010年カール=ハインツ・シュッツ、クララ・アンドラーダ、森岡有裕子(村松楽器主催公演「世界のトップ・プレーヤーによるフルートの競演」にて)、2010年渡辺香津美とシンガー・ソングライターのShanti(渡辺香津美スペシャル・ジャズLIVEにて)と競演、2007年より仙台クラシックフェスティバルに毎年参加。ソロ活動のみならず、川上徹(チェロ)、藤原亜美(ピアノ)と共に、室内楽アンサンブルグループ「Trio Liberte」を結成するなど、幅広く活動を展開。東京パリアンサンブルメンバー。ナガノ・チェンバー・オーケストラフルート首席奏者。

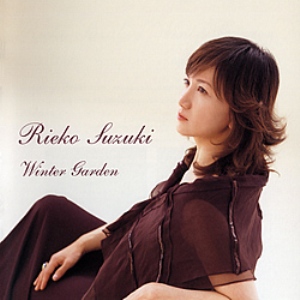

録音にも多数参加しており、久石譲プロデュースによる鈴木理恵子(ヴァイオリン)のアルバム「Winter Garden」(2006年)、羽毛田丈史の手がけた「ジャッジ」、「ROOKIES」、「西洋骨董洋菓子店」、「ジャッジ2」、映画「ハナミズキ」、「獣医ドリトル」のサウンドトラックへの参加や、宮崎駿監督作品「千と千尋の神隠し」、「ハウルの動く城」、「崖の上のポニョ」の劇中音楽にも、久石譲作曲・指揮、新日本フィルハーモニー交響楽団として参加している。

CDは、林光伴奏によるデビューアルバム「花のうた~荒川洋林光フルート作品集」(2002年)、林光、江口玲など10人のピアニストとの共演によるソロアルバム「フレンチ・コンポーザーズ」【2008年・ベルウッド・レコード】(レコード芸術2009年3月号特選盤)、竹田恵子共演のCD「林光作品集 喜寿の林で」【2009年・コジマ録音】(レコード芸術2009年4月号特選盤)、「インストゥルメンタル・カラーズ ~荒川洋フルート作品集」(2011年)、「しあわせの木(荒川知子とファミリーアンサンブル・プロデュース)」(2016年)、「1867」(2017年)、「フルート名曲31選」など発表。

2010年NHK宮川彬良出演番組「どれみふぁワンダーランド」、2011年NHKBS1「地球テレビエルムンド」に出演。

作曲活動にも力を入れており、自作品ライブを定期的に開催。2011年クラリネット作品コンクール(日本クラリネット協会創立30周年記念事業」にて、自作品「ソナタ~モンマルトルの丘~クラリネットとピアノのための(作品66)」が第三位に入賞。現在106曲公表している。

(CDライナーノーツより + 以降経歴 一部追加)

華々しい経歴と多種多彩な音楽活動です。演奏活動も録音活動もとても幅広い。CDはもっと探せばあると思います。レコード芸術特選盤にもなったソロアルバム「フレンチ・コンポーザーズ」も聴いてみました。フルート&ピアノ デュオによるクラシカルで奥深い作品です。試験用に使われる曲も多いらしく、より技巧やテクニックを堪能できる選曲。実際に練習用のお手本としてフルート愛好家にとっては欠かせないプロフェッショナルな一枚のようです。

公式ウェブサイトでは、近況活動をメインに、ぎっしりつまったコンサートスケジュール、作品一覧からの紹介、楽曲動画まであって、プロフィールにあったクラリネット作品コンクール入賞曲「ソナタ~モンマルトルの丘~クラリネットとピアノのための(作品66)」も聴けてしまいます。映画『君の名は。』メドレーもコンサート用編曲、Fl/Cl/2Vn/Va/Vc/Cb/Perc.という室内楽編成、聴いてみたい。

荒川洋さんフルートを追いかけたい人、スケジュール確認してコンサートに足を運びたい人、いろいろな作品を聴いてみたい人。僕が今回はじめて知ることが多かっただけで、これまでも今もそんなフルートファンはたくさんいるんだろうなあと思います。

荒川洋公式ウェブサイト:

https://www.hiroshiarakawa.com/

荒川洋ツイッター

https://twitter.com/nekoranpa2

荒川洋フェイスブック

https://www.facebook.com/nekoranpa

そして僕はまた驚愕します!

プロフィールを眺めながら一瞬とまるところ満載。

久石譲プロデュースによる鈴木理恵子(ヴァイオリン)のアルバム「Winter Garden」(2006年)にも参加されていたなんて。こんなところからすでに久石譲と荒川洋のコラボレートはあったんですね。

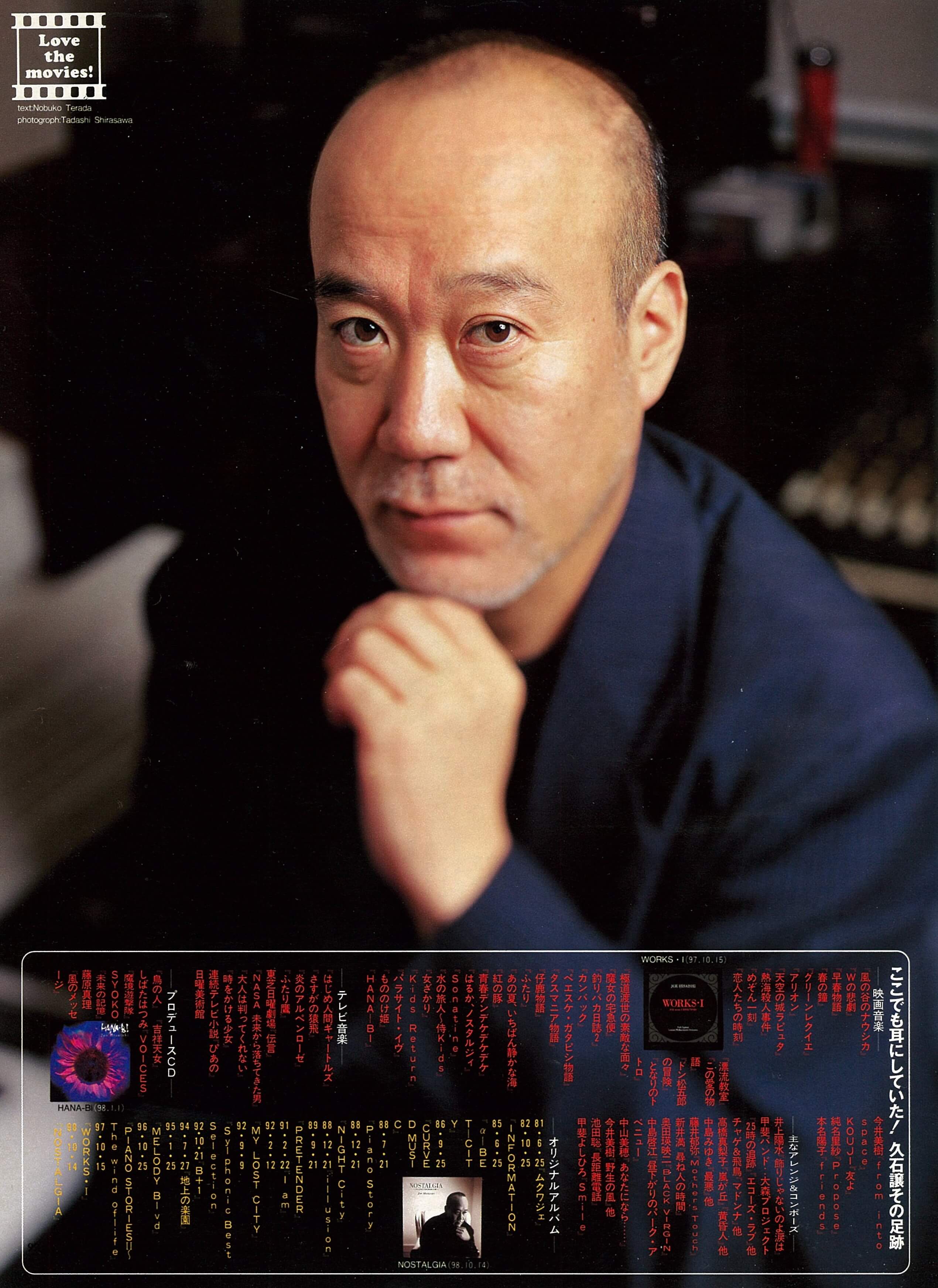

13.メディア MEDIA / 久石譲

国立音楽大学在学中、卒業演奏会にて初演された楽曲。久石の音楽的志向がミニマルへと移行してゆく以前の貴重なスコアをこのアルバムの為に初録音した。

(CDライナーノーツより)

とっても現代音楽な貴重作品。ヴァイオリン、フルート、ピアノという編成で前衛的な音楽。聴き方によっては東洋をも思わせる世界観で、フルートも西洋的な奏法から、さながら尺八のような息の太い奏法まで。それが荒川洋さんだったとクレジットを改めて確認しました。

えー、こうなったら他にもあるんじゃないの?!と俄然調べます。データベースを検索したらありました!

CDライナーノーツに ”Flute & Piccolo:Hiroshi Arakawa” とクレジットあります。メインテーマ「23.花戦さ」をはじめサウンドトラック収録曲の随所に荒川洋さんのフルート・ピッコロが登場します。「8.花の力や」では慎ましく美しいフルートの音色がメロディを奏でています。「21.赦し」奥深さをつくる大切なパートですが、久石譲オリジナル作品「ASIAN SYMPHONY 4.Absolution」としてものちに組み込まれた重要な楽曲です。W.D.O.2017コンサートで世界初演、1年後待望のCD化されたばかりです。原型の「赦し」~発展型の「Absolution」。この楽曲の録音と演奏すべて荒川さんのフルートが奏でていると思うと感慨深いです。

荒川洋さんは新日本フィルハーモニー交響楽団の首席フルート奏者です。スタジオジブリ作品『千と千尋の神隠し』『ハウルの動く城』『崖の上のポニョ』のサウンドトラック録音は久石譲指揮・同楽団演奏によるものです。

「ふたたび」(千と千尋の神隠し)も、「空中散歩」「星をのんだ少年」「人生のメリーゴーランド」(ハウルの動く城)も、「深海牧場」「グランマンマーレ」「フィナーレ」(崖の上のポニョ)も、フルオーケストラで彩られた映画音楽のなかに必ずフルートの音色を聴くことができます。首席フルート奏者ということは、第1フルート、第2フルート…とつづくなかでトップです。二管編成のときはユニゾンしたりハモっていたりすることもあるでしょう。でも、フルートソロパートはもちろん、一番前面に出るのは第1フルート、首席奏者です。サウンドトラックを聴きながらフルートの音が聴こえてきたとき、それは荒川さんの音色だと思って、、大丈夫だと思います。

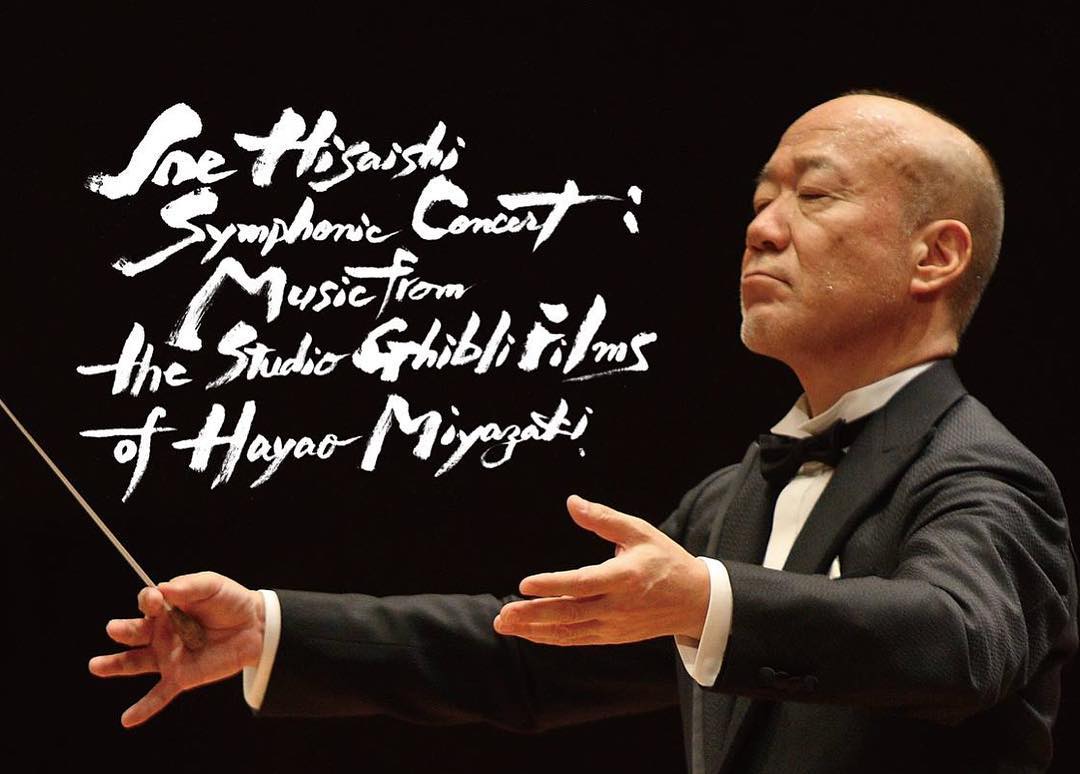

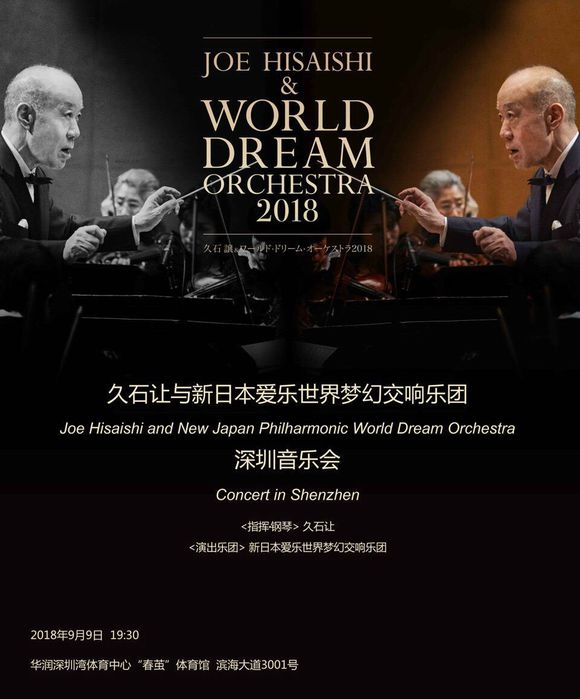

久石譲&ワールド・ドリーム・オーケストラ(W.D.O.)は、2004年に久石譲と新日本フィルハーモニー交響楽団で発足した夢のオーケストラです。たくさんのコンサート、レコーディングCD作品、ライヴCD作品をのこしています。2015年からのジブリ交響作品化プロジェクトの演奏・録音も担っています。

W.D.O.2018コンサートで世界初演された第4弾「千と千尋の神隠し 組曲」。コンサートではフルート1編成ながら、オーケストラに埋もれることなくきらびやかな音色をくっきりと、すごいなあと印象的でした。そしてこの作品もサウンドトラック盤から交響組曲まで。新日本フィル=W.D.O.によるもの、2001年に吹き込んだ「千と千尋」と2018年に披露した「千と千尋」、来年以降CD化されるであろう「千と千尋」、そこには荒川洋さんフルートがあります。

想い巡らせるとすごいことだなあと思います。サウンドトラック録音時は完成映画を観ていない状況。映画公開されて数々の記録を打ち立てて、人々の記憶に刻まれて。そして今、交響組曲として甦って。約20年間の時代の変化・社会の変化・心境の変化、作曲家と同じように演奏家のみなさんも一緒に歩んでいる。作品への想いもひとつのフレーズの表現も、久石譲と共鳴しながら”今だからこそ”の演奏を届けてくれるワールド・ドリーム・オーケストラ。

新日本フィルハーモニー交響楽団で探せば…

「BROTHER」「オーケストラストーリーズ となりのトトロ」「めいとこねこバス」「SUPER ORCHESTRA NIGHT 2001」「空想美術館」「太王四神記」もっともっとたくさんあります。

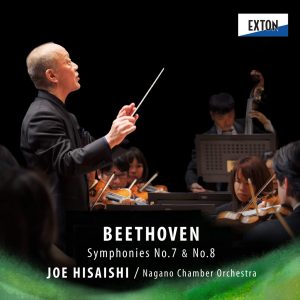

久石譲指揮ベートーヴェン全交響曲演奏シリーズ、久石譲のもとに結集したナガノ・チェンバー・オーケストラ(NCO)。2018年7月「第7回定期演奏会」にて有終の美を飾ったプロジェクトですが、第3回から同オーケストラ首席フルートを務めていたのも荒川洋さんです。交響曲第3番以降第9番「第九」まで、久石譲がアプローチしたいベートーヴェンを一緒に磨きあげたキーパーソンです。現在LiveCD化継続中です。

ちょうど8月は「久石譲&ワールド・ドリーム・オーケストラ 2018」コンサート。ツアー期間中発信される新日本フィルや奏者のみなさんのツイートを楽しんでいた日々です。そこには荒川洋さんのツイートもたくさんありました。移動中・リハ・舞台裏・公演後、発信されなければ知ることのできないファンにはうれしい貴重なものばかりです。

そのなかにこんなツイートがありました。

「久石譲さんの新バージョンの曲の伊右衛門CM。僕が吹いておりますが、ツアー中に何処かで演奏するかも。」

そうなんだっ!の連続です。おなじみのメロディ2018版を演奏していたのは荒川さんのフルートだったんだ!コンサートでも演奏してくれる?! そして「Oriental Wind 2018」コンサートアンコールで披露してくれました。CMオリジナル版と同じ曲想で同じ奏者によって。感無量です。

私ですっ!って名乗ってもらわなかったらほぼ知るよしもないこと。久石譲CM音楽のようにCD化されないものも多い楽曲は特に。だからこそ、本当にうれしいツイートでした。

サントリー緑茶 伊右衛門『こころの茶屋 ずっこけ』篇 30秒

サントリー公式チャンネルより (*公開終了)

久石譲音楽に生命を吹きこんでくれる一人、フルート奏者荒川洋さん。

今回ご紹介しただけでなく、もっとたくさんあるかもしれません。いつも聴いているCDが上にあったなら、あっ!このフルートは荒川洋さんだったのか!となりますし、WDOコンサートに恒例足を運んでいる人なら、ステージでフルートを響かせてくれていた人が、このCDのなかにも音色を吹き込んでいる!となります。ぐっと身近に感じてもらえたらうれしいです。

久石譲音楽が好きなのは、いつもCD聴いているしコンサートに行ったことあるし。じかに見て体感してもっと好きになる。同じように、お気に入りの奏者や楽器があったなら、もっと親近感がわきますよね。音楽がかようって、人がかようことです。日常に聴いているこの音楽はあの人が演奏してるんだあの時コンサートで届けてくれた人なんだ、と思えるとその一曲はどんどん輝いていきます。

次に荒川洋さんのCDが出る時は、情報をキャッチしてすぐに聴きたい、楽しみがまたひとつ。もっといろんな奏者や楽器とちゃんとつながれて向き合えるようになったら、もっともっと僕の音楽感受性は豊かになっていけるのかなあ。音楽が溢れるってうれしい、CD棚が溢れるって…しょうがない。少しずつ学んでいこう、楽しい音楽の時間。

久石譲音楽を表現する荒川洋ではない、久石譲へ贈る荒川洋自作「夢をかなえる人へ ~フルートとピアノのための~ 作品70」。

久石譲ファンには聴いてほしい!

https://itunes.apple.com/jp/album/insuto-urumentaru-karazu-huang/id458524928

Apple iTunesのアルバム紹介・試聴ページです。▶(再生)か曲名をクリックしてください。1分半も聴けるなんて。この曲の魅力は十分に伝わると思います。そして気に入ったらフルで聴いてほしいです。(PC)いいんですよー♪ 体かるくなる、心おちつく、つながった音楽に感謝!

それではまた。

reverb.

洋楽みたいにDEGITAL BOOKも買えるようになったら、CDみたいにライナーノーツも楽しめようになるのに☆彡

2018.9.18 追記

「夢をかなえる人へ ~フルートとピアノのための」【楽譜・ダウンロード販売版】がリリースされました。

公式サイト:サウンドテラスネットショップ | 夢をかなえる人へ

https://soundterrace.shop/?pid=112710162

*「Overtone」は直接的には久石譲情報ではないけれど、《関連する・つながる》かもしれない、もっと広い範囲のお話をしたいと、別部屋で掲載しています。Overtone [back number]

このコーナーでは、もっと気軽にコメントやメッセージをお待ちしています。響きはじめの部屋 コンタクトフォーム または 下の”コメントする” からどうぞ♪