2016年7月29日 世界初演

Symphonic Suite PRINCESS MONONOKE

宮崎駿監督が構想16年、製作日数3年を費やして完成された『もののけ姫』から。タタリ神によって死の呪いをかけられた青年アシタカは、呪いを解くために西の地に向かい、タタラ場の村に辿り着く。そこでアシタカが見たものは、エボシ御前が率いる村人たちが鉄を鋳造するため、神々の森の自然を破壊している姿だった。そしてアシタカは、森を守るためにタタラ場を襲う”もののけ姫”サンの存在を知る。サンと心を通わせていくうち、アシタカは人間と森が共生できる道が存在しないのか、苦悩し始める。

本日世界初演される「Symphonic Suite PRINCESS MONONOKE」は、昨年初演された「Symphonic Poem NAUSICCÄ 2015」に続き、宮崎監督作品の音楽を交響組曲化していくプロジェクトの第2弾。楽曲構成は次の通り。まず、アシタカが登場するオープニング場面の「アシタカせっ記」。アシタカがタタリ神と死闘を繰り広げる場面の「TA・TA・RI・GAMI」。大カモシカのヤックルに跨ったアシタカが、エミシの村から西の地に向かう場面の「旅立ち」(ここで「もののけ姫」のメロディーが初めて登場する)。負傷した村人を背負って森の中を進むアシタカが、森の精霊コダマと遭遇する場面の「コダマ達」。傷ついたアシタカを森のシシ神に癒やしてもらうため、サンがアシタカをシシ神のもとに連れて行く場面の「シシ神の森」。サンの介抱によって体力を回復したアシタカが、人間と森の共生をめぐり、犬神のモロの君と諍う場面で流れる主題歌「もののけ姫」(本日は、ソプラノ歌手によって歌われる)。エボシ御前とサンの争いを仲裁したアシタカが、自ら負った瀕死の重症を顧みず、サンを背負って森に向かう場面の「レクイエム」。そして、久石のピアノ・ソロが登場する「アシタカとサン」は、シシ神の消えた森に緑がよみがえり、アシタカとサンが互いの世界で生きていくことを誓い合うラストの音楽である。

(楽曲解説:前島秀国 ~「久石譲&ワールド・ドリーム・オーケストラ2016」コンサート・パンフレットより)

Symphonic Suite PRINCESS MONONOKE 【A】

スタジオジブリ作品の交響組曲化シリーズ第2弾です。まずは作品の軌跡を紐解きます。

2016年版

a) アシタカせっ記

b) TA・TA・RI・GAMI

c) 旅立ち

d) コダマ達

e) シシ神の森

f) もののけ姫 (vo)

g) レクイエム

h) アシタカとサン (vo)

『交響組曲 もののけ姫』(1998)

映画公開翌年、久石譲がチェコ・フィルハーモニー管弦楽団とともに完成させた作品。サウンドトラック盤の楽曲群を、映像やストーリーから解き放たれた音楽作品へ再構成した、もののけ姫交響組曲全8章です。今回の2016年版の原型ともいえるものです。あえて記すと、「もののけ姫」も「アシタカとサン」もフル・オーケストラによるインストゥルメンタル・ヴァージョンであり、2016年版 d)コダマ達 は、未収録楽曲でこのときには構成されていません。交響組曲もののけ姫歴史の始まりであり骨格をなす50分大作。

a) アシタカせっ記

b) TA・TA・RI・GAMI

c) 旅立ち

f) もののけ姫 (inst.)

e) シシ神の森

g) レクイエム

h) アシタカとサン (inst.)

『WORKS II』(1999)

『交響組曲 もののけ姫』から4楽曲を選りすぐり、短縮なく忠実に再現したLiveヴァージョン。

a) アシタカせっ記

f) もののけ姫 (inst.)

b) TA・TA・RI・GAMI

h) アシタカとサン (inst.)

『真夏の夜の悪夢』(2006)

W.D.O.一夜限りのスペシャルコンサートを収録したLiveヴァージョン。『交響組曲 もののけ姫』より3楽曲を抜粋再構成した《もののけ姫組曲》として約8分半の作品に。主題歌の旋律はヴァイオリンをフィーチャー。

a) アシタカせっ記

b) TA・TA・RI・GAMI

f) もののけ姫 (inst.)

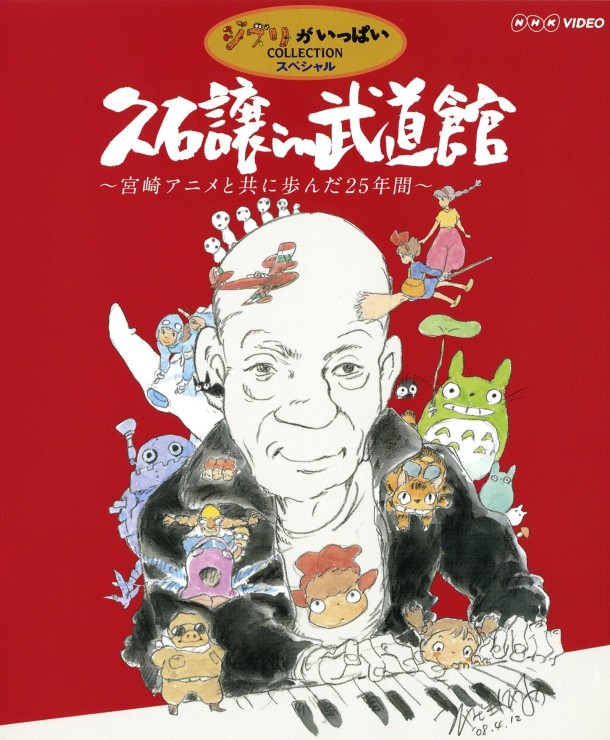

『久石譲 in 武道館』(2008)

『真夏の夜の悪夢』で披露した組曲構成をほぼ継承したLiveヴァージョン。主題歌が林正子さんのソプラノによって歌われました。3楽曲すべてに迫力のあるコーラスが編成されています。

a) アシタカせっ記

b) TA・TA・RI・GAMI

f) もののけ姫 (vo)

*a) ~ f) with Chorus

またアンコールに、合唱版が初披露され大きな話題となりました。

h) アシタカとサン (chorus)

『The Best of Cinema Music』(2011)

『久石譲 in 武道館』を継承した構成で、主題歌は英語詞によるヴォーカル・ヴァージョンが披露されています。合唱編成あり。東日本大震災のチャリティーコンサートを収めたLiveヴァージョンです。

a) アシタカせっ記

b) TA・TA・RI・GAMI

f) もののけ姫 (vo) English ver.

*a) ~ f) with Chorus

『久石譲 in 武道館』での記憶が甦る日本語合唱版も披露されました。

h) アシタカとサン (chorus)

以上、《Symphonic Suite PRINCESS MONONOKE》の軌跡をたどりました。

《Symphonic Suite PRINCESS MONONOKE》2016年版

a) アシタカせっ記

b) TA・TA・RI・GAMI

c) 旅立ち

d) コダマ達

e) シシ神の森

f) もののけ姫 (vo)

g) レクイエム

h) アシタカとサン (vo)

2016年版では、f) もののけ姫 でのソプラノ歌手にくわえ、h) アシタカとサン においても久石譲によるピアノ演奏とソプラノ歌手による歌唱でフィナーレを迎えます。どちらも日本語詞で歌われ、h) アシタカとサンは『久石譲 in 武道館』(2008)の同歌詞(作詞:麻衣)です。d) コダマ達 は、これまでサウンドトラック盤のみに収録されていた楽曲で、太古の森をオーケストラによる弦楽ピッツィカート・木管・鍵盤打楽器・打楽器を中心に表現されていました(サウンドトラック盤はオーケストラ+シンセサイザープログラミング)。

a) アシタカせっ記のオープニングからすでに高揚感はピークに達し、b) TA・TA・RI・GAMIに象徴されるけたたましい金管と和太鼓の響きに圧倒され、久石譲ファンのなかでは秘めたる名曲として名高いc) 旅立ち もめでたく交響組曲に組み込まれました。e) シシ神の森では緊張感と威厳のある重厚さに、コントラバスなどの弓を弦に強くぶつけて発せられる効果音的演出。g) レクイエムは、『交響組曲 もののけ姫』(1998)収録の同曲が、あますところなく盛り込まれていました。曲後半はサウンドトラック盤にはない新たに築かれた世界観であり、それが2016年版に引き継がれたことは、もののけ姫の世界を一層壮大にしています。

久石譲が宮崎駿監督との約30年の歴史を経て、新たに取り組んでいるジブリ交響作品シリーズ。国内外からのニーズに応えるべく楽譜出版も並行される同企画は、まさに久石譲が未来へつなげる音楽と言えます。ジブリ作品は日本屈指のエンタテインメントであり、やはりそこには歌の持つ力が重要視されているようにも思います。聴かれつづけること、演奏されつづけること、そして歌い継がれること。久石譲が古典的オーケストラ編成に固執することなく、あらゆる独奏楽器・特殊奏法、そして歌による声や歌詞。音楽的素材を総動員することで、もうひとつのジブリ作品を築きあげる。豊かな表現、巧みなオーケストレーション、そして作品構成力。これは総決算とは決して言いたくない、今なお進化しつづける久石譲音楽です。

(Blog. 「久石譲&ワールド・ドリーム・オーケストラ 2016」 コンサート・レポート より抜粋)

2018.10 追記

2021.07 追記

「久石譲&ワールド・ドリーム・オーケストラ 2021」にて 交響組曲「もののけ姫」2021 として構成楽曲新たに披露された。

Symphonic Suite “Princess Mononoke” 2021

1997年のアニメーション映画「もののけ姫」に書いた音楽をもとに交響組曲として再構成した。数年前にW.D.O.で取り上げたのだが、何かしっくり来なかったので、今回再チャレンジした。

大きく変えた箇所は新たに世界の崩壊のクライマックスを入れたこと、それとスタジオジブリフィルムコンサート世界ツアーで使用しているオーケストレーションを関連楽曲に導入したことなどである。再構成したことでより宮崎さんが目指した世界に近づけたように思え、僕は満足している。

(「久石譲&ワールド・ドリーム・オーケストラ 2021」コンサート・パンフレットより)

構成楽曲およびレビュー

2022.07追記

アルバム『Symphonic Suite “Princess Mononoke” 2021』に収録された。