2021年3月24日 弦楽版 初演

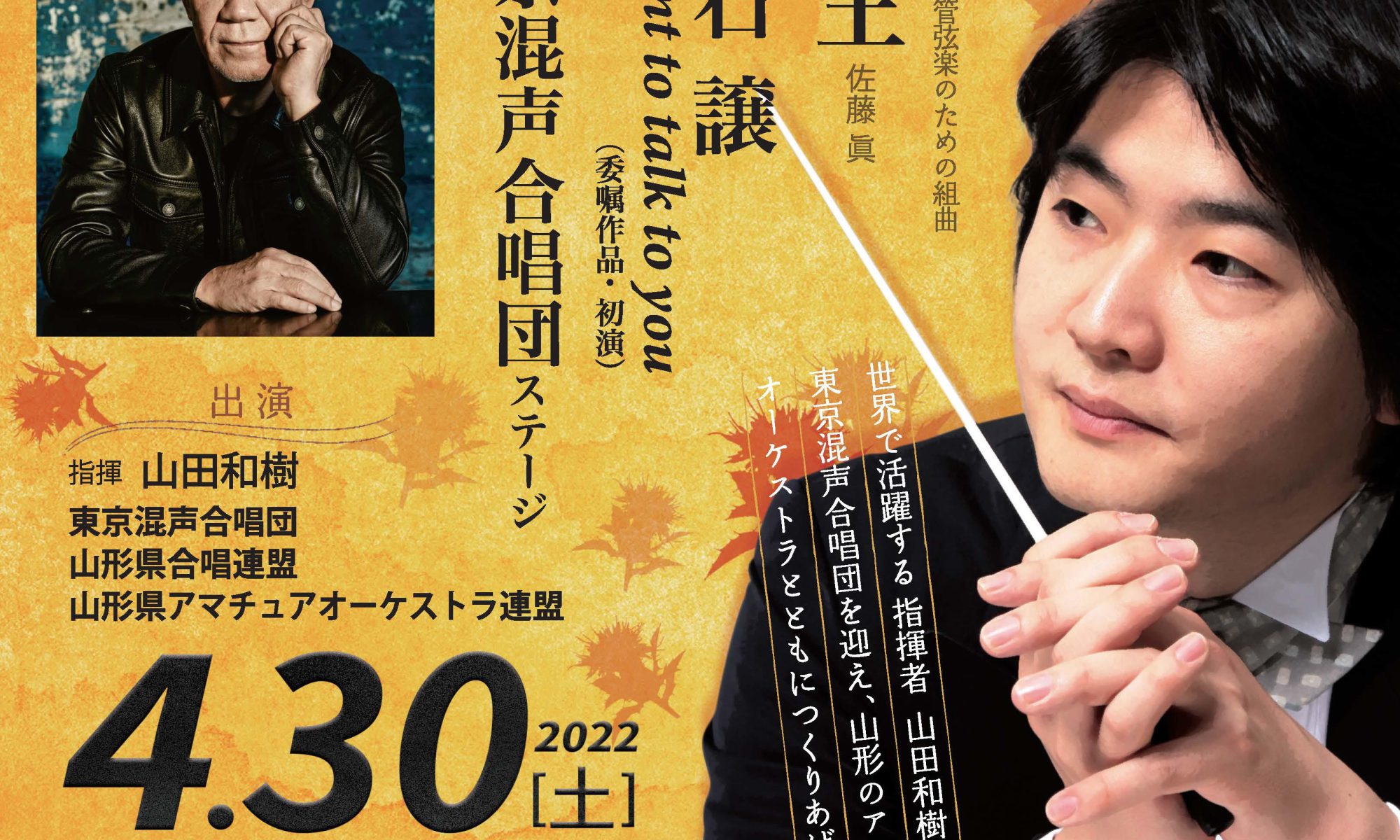

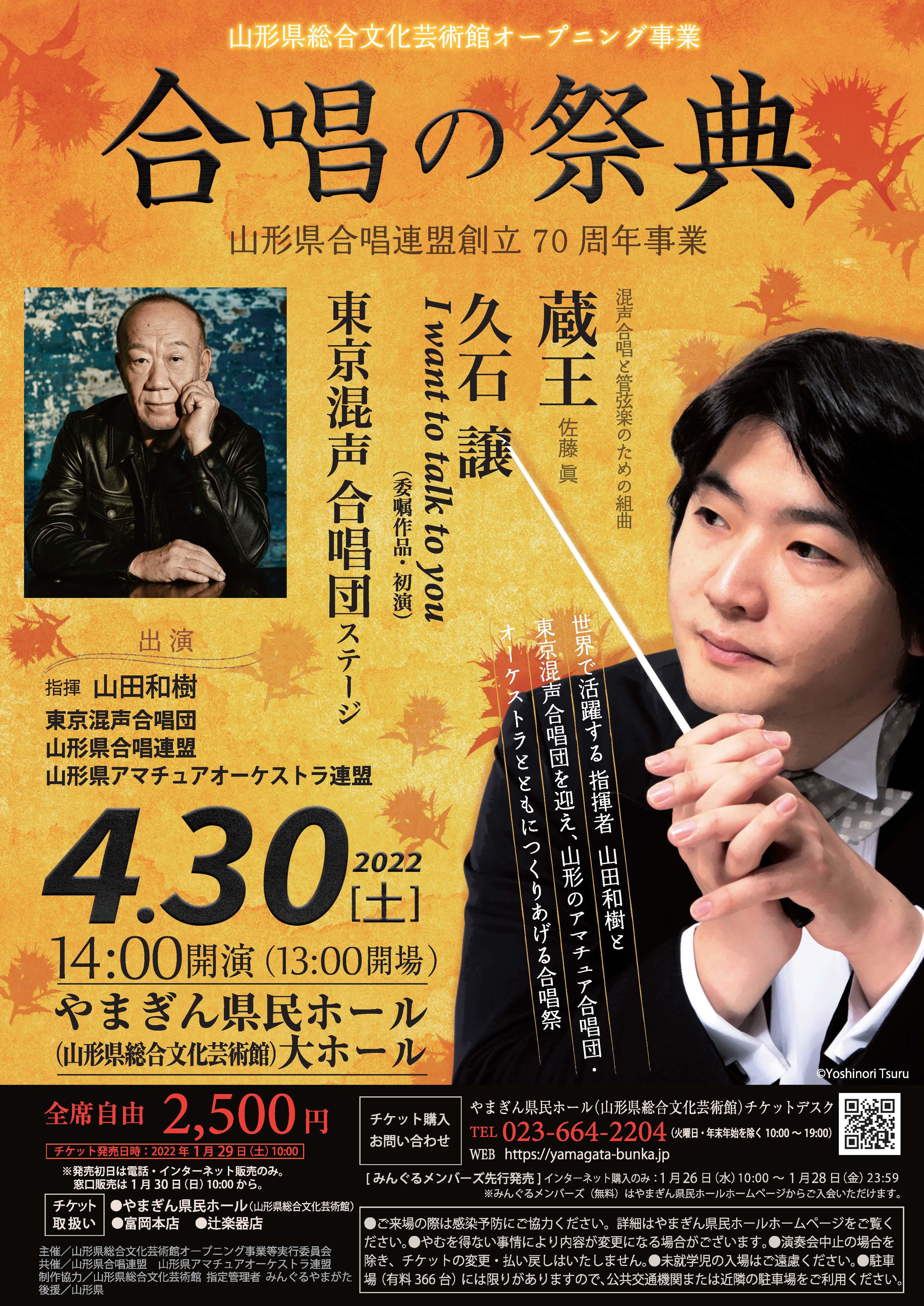

2022年4月30日 合唱版 初演

作品について

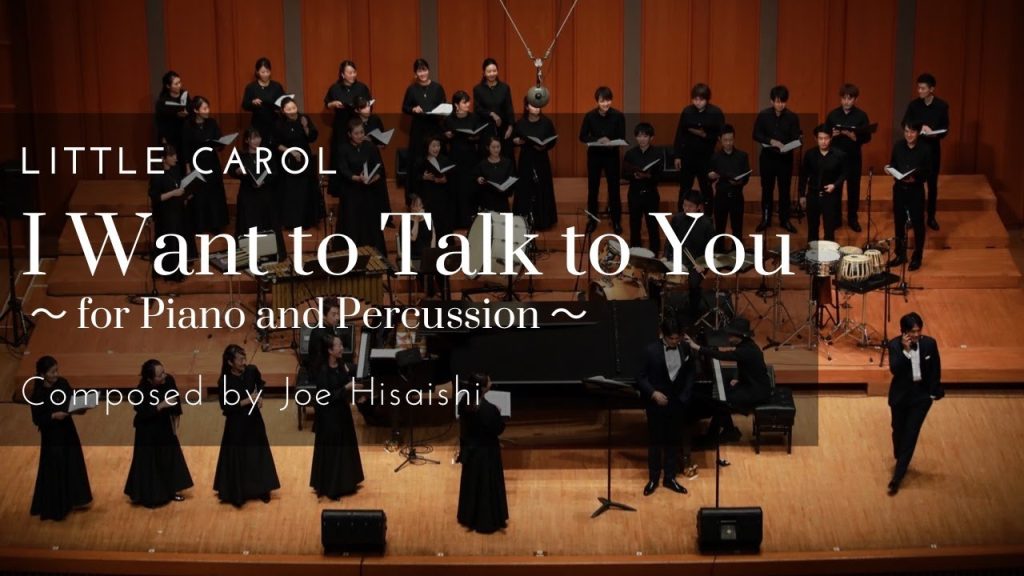

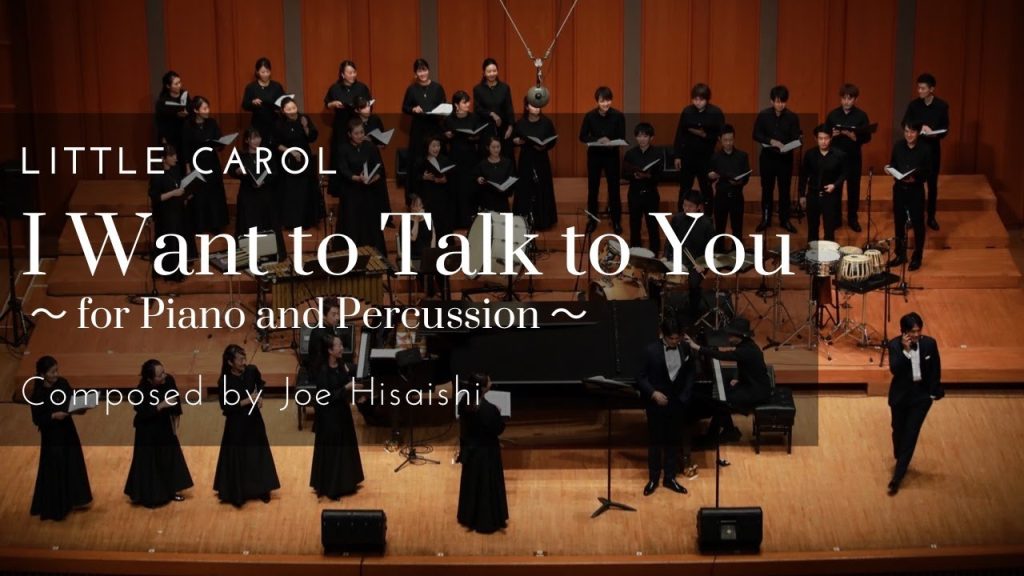

合唱版

I Want to Talk to You 〜for Piano and Percussion〜

作曲:久石譲

1. I Want to Talk to You 作詞:麻衣、久石譲

2. Cellphone 作詞:久石譲

弦楽版

I Want to Talk to You ~ for string quartet, percussion and strings ~

作曲:久石譲

楽曲解説

「I Want to Talk to You」は、2020年5月に山形県山形市で行われる予定だった合唱の祭典コンサートで演奏するために山形県から委嘱されて作曲した。僕の作品としては初めての書き下ろし合唱作品になるはずだったがCovid-19の世界的パンデミックのため何度か順延され、2年後の2022年4月にやっと初演される運びになった。

当初は街を歩いていても、店に入っても電車の中でも人々は携帯電話しか見ていない。人と人とのコミュニケーションが希薄になっていくこの現状に警鐘を鳴らすつもりでこのテーマを選んで作曲したが、その後の人と人との接触を控えるこの状況では、携帯電話がむしろコミュニケーションの重要なツールになった。別の言い方をすると世間という煩わし い人との関係性から逃れる便利なアイテムが最小限の人との接触のアイテムになった。なんとも皮肉なことだが、それだけ携帯電話が人々にとって必須なものになったということだろう。

2019年12月から作曲を開始し、2020年3月に一応の完成を見たが、合唱が行われる状況にはほど遠くしばらく放置せざるを得ないと思ったが、作曲の過程で思いついた弦楽四重奏と弦楽オーケストラの作品にするアイデアが現実味を帯び、2021年3月の日本センチュリー交響楽団とのコンサートで弦楽バージョンとして演奏した。

作詞はいくつかのキーワード、例えば「Talk to you」をコンピューターで検索し関連用語やセンテンスを抜き出し、音のイメージに合う言葉を選んでいった。最終的には1.I want to talk to youは娘の麻衣が詩としてまとめ、2. Cellphoneは僕がまとめた。約20分の作品になり、小合唱グループと大合唱グループ、それに2台のピアノとパーカッションという編成となった。

作品としてはこれで完成しているが、僕としては日本語で聞きたいと思っている。つまり日本語バージョンであり、そこには弦楽オーケストラが演奏していることも想定できる。山形の皆さんにはこれが終わりではなく、これからも機会があるたびに進化していくこの 作品を聞いていっていただきたいと思っている。

2022年3月31日 久石譲

(2022年3月 山形・やまぎん県⺠ホール「合唱の祭典」プログラムノートより)

プログラム歴

合唱版

2022年4月 「合唱の祭典」(山形) *初演

2022年10月 「リトルキャロル26周年コンサート」(東京)**映像

2021年3月 日本センチュリー交響楽団(大阪)*初演 **映像

2021年7月 Future Orchestra Classics(東京、長野)**映像

2023年4月 シンガポール交響楽団(シンガポール)

『I Want to Talk to You』作品についてはまとめている。上記演奏会の詳細やコンサート・レポート、ライブ動画の紹介もしている。

合唱版を聴く機会に恵まれず、このたび2023年5月に公開されたライブ動画によって全貌に触れることができた。本来であれば作品レビューとしてDisc.ひとつにまとめたいところだが分けることにした。合唱版と弦楽版を比較しながらその魅力に迫りたいと新しいページに記した。それぞれの映像と音源は下を参考にしている。

初めてこの作品に触れる人にはとても親切じゃないレビューになっている。そこは映像や音源を何回も聴くことをおすすめする。また上記Discページにリンクのある初めて聴いたときのコンサート・レポートなどで入口の感想に触れてほしい。

I Want to Talk to You 合唱版/弦楽版 について

『I Want to Talk to You』は2楽章からなる約25分の作品。そのうち「I. I Want to Talk to You」は合唱版のちに弦楽版の二つが存在する。「II.Cellphone」は現時点において合唱版のみが存在する。

I. I Want to Talk to You

楽曲の骨格(全体構成、時間)はほぼ同じになっている。

楽器編成について

合唱版:小合唱(女声、男声ソリスト2人)、大合唱(女声、男声)、ピアノ2台、ビブラフォン、グランカッサ(大太鼓)

弦楽版:弦楽四重奏、弦楽合奏、ビブラフォン、マリンバ、グランカッサ(大太鼓)*弦楽版は弦10-12型を規模とし弦楽四重奏は立奏(チェロ除く)

ここからライブ動画の映像と音源で比較していくと、まずとても大きな枠組みで言うと、小合唱(女声)=弦楽四重奏(第1,第2ヴァイオリン)、小合唱(男声ソリスト2人)=弦楽四重奏(ヴィオラ、チェロ)、大合唱(女声)=弦楽合奏(第1,第2ヴァイオリン)、大合唱(男声)=弦楽合奏(チェロ、コントラバス)と同じパートを受け持っているようにみえる。ヴィオラ合奏は大合唱(女声or男声)どのパートに属しているのか、または時々で役割を行き来しているのかくっきり判別できるほどはわからなかった。

この全体的な見取図からしても楽曲の骨格はほぼ同じと言える。しかし、実際にはもっと緻密に声部の配置替えがされているように思う。男声ソリスト2人=弦楽四重奏のヴィオラ・チェロとするなら、楽曲開始3分半くらいからしかソリストは登場しない。合唱版ではそうだが弦楽版ではその前すでに弦楽四重奏の第1,第2ヴァイオリンの奏しているときに色合いを追加するように一緒に奏している。楽曲開始から2分あたりまでの弦楽四重奏パートは小合唱(女声)が歌い分けている、という感じになっている。

ピアノ2台は、合唱版では至難な16分音符の細かい動きを加味し、弦楽版では同じフレーズではないが16音符の粒の細かさは弦楽器が発揮している。また舞台配置から見て2台ピアノはそれぞれ大合唱(女声、男声)の音程を支えている役割もあるのかもしれない。ビブラフォンは特殊奏法含めて共通だが、弦楽版は後半マリンバに移行している。これにもいくつかの理由がありそうだ。ひとつは、合唱版の音像の豊かさ(混声)と対比して同系の音像に統一される弦楽版に色彩を加える効果。もうひとつは、弦楽版にはピアノがないのでピアノ的なアタックの強いパートを加える効果。特に転調時の瞬間的にハーモニーを切り替えるピアノとマリンバの役割は大きい。そう解釈した。

ここまで、楽器編成を起点に映像と音源を確認しただけでも、2つの作品には独立性がある。同じスコアを使って楽器や声のパートをただスライドさせたのとは違う、合唱のための/弦楽のための作品として堂々たる姉妹作品になっている。

合唱版の効果

歌詞をもった作品であるということ。言葉が旋律にのる、グループの大小・高低のバリエーションで迫ってくる。それだけでもう充分なアイデンティティを持った楽曲である。人の声にはそれぞれの声質・表情がある。ゆえにソリストもそれぞれの性格を持ったものとして声部も浮かびあがってくるし、大合唱も女声と男声とでくっきり分かれた音像になる。ドラマティックという表現が曖昧になるなら、合唱版は劇的、生身の音(声)としてのリアリティがある。

躍動するパートの転調による切り替わりが曖昧だとも感じた。かなり近いキーの転調なので声だとすぱっと頭から安定した音程が出にくいのか、基音となっている声部がたまたま映像からは聴こえにくかったのか。転調で一瞬にしてトーンが変化する持ち味もあるこの作品、弦楽のほうが切り替わりが明瞭に感じた。もちろん微細に移り変わっていく転調箇所もあるのだが。

弦楽版の効果

合唱版に比べて単色である、とは言いたくないけれど、弦楽器で覆われた統一感がある。また合唱に比べても強いアクセントを与えることができる。鋭く刻む弦は中間部で展開するところなど聴きどころになっている。ピアノ箇所でも書いたが、合唱は8分音符まで、弦楽器ではより細かい16分音符の躍動を与えることができる。弦楽四重奏パートでもメロディがズレて奏される妙、あるいはメロディを受け渡したり少し重なったりで奏される妙。男声ソリストだと各単独で聴こえるところも、弦楽四重奏は一体感で溶け合っている。スタイリッシュという表現が曖昧になるなら、弦楽版は多重奏、耳を研ぎ澄ませる機微がある。

合唱版/弦楽版の融合(可能性)

久石譲の楽曲解説にこうある。「作品としてはこれで完成しているが、僕としては日本語で聞きたいと思っている。つまり日本語バージョンであり、そこには弦楽オーケストラが演奏していることも想定できる。」

いま2つの作品をようやく聴くことができて、そうかもしれないと思った。単純に合体できそうな気もするなというのが最初の印象だ。でも聴き続けていくうちに、どうだろう?と思いだした。合体したらごちゃごちゃになるんじゃないかと。そんな勝手な素人不安は気にしなくていいこと。キーファクターになっているのは「日本語で」じゃないだろうか。日本語にするなら音符ひとつに言葉ひとつの手法をとるだろうからかなり言数が減ると想像できる。楽曲はじまりの「I Want to Talk to You」(仮に言数14つ)を歌うのに音符7つ、日本語にしたら7つきれにはまる言葉を選ぶだろう。そうすると旋律的にも言葉的にも動きが減る、メロディを紡いでいく抑揚や高揚のようなものが減る。動的な動きの補助や合唱とユニゾンさせ厚み的な補助を弦楽が担う、、、そうなるともうそれはクラシックでいう合唱編成したオーケストラ作品と同じ密度高い構築物になっていく、、、第九やカルミナ・ブラーナのように。合唱版では歌詞をともなわないスキャットでハーモニーやリズムを担っているパートもある。融合版のときには、歌われる言葉、多重奏、合唱と弦楽とで役割が分担されたり補完しあったりするのかもしれない。ここでは「I. I Want to Talk to You」に関してのみ記したので「II. Cellphone」のところでもっと可能性は膨張していくことになる。

II. Cellphone

合唱版のみが存在するかたちになっている。楽曲レビューと融合版への可能性について記していく。

楽器編成について

合唱版:小合唱(女声、男声ソリスト2人)、大合唱(女声、男声)、ピアノ2台、グロッケンシュピール、ドラムセット、タブラ

「I. I Want to Talk to You」に比べて小合唱と大合唱の独立した役割が判別できなかった。それは弦楽版として聴き分けれていたものがあるか否かの経験もあるのかもしれない。

楽曲について

音楽は前楽章と切れ目なく演奏される。冒頭いろいろな着信音が舞台設置スピーカーから会場中に鳴り響く。団員たちはどこで鳴っているのと互いをきょろきょろ見合う。そして一斉に口元に人差し指を立て、静かにのポーズをとると着信音は一旦鳴りやむ。が、また違う種類の着信音たちが鳴り始める。止める。そのやり取りを数度繰り返すうち客席からは笑いも起こる。といった演出が1分間ほど続いたあと楽器は始まる。

スネアとピアノによるリズミックなイントロのあと歌が始まる。歌詞は「Cellphone」という単語を基調にくり返される。バックに鳴るピアノやグロッケンシュピールの速いパッセージの粒たちはまるで着信音を模しているようにもとれる。その一方で、ドラムセットを使ったパーカッション群、団員たちは足の踏み鳴らしや手で太股あたりを叩いてリズムを刻むボディーパーカッション、そこへハンドクラップも加わりとても大地的な躍動感を感じる。視覚的にも迫力が伝わりやすくおもしろい。ここでひとつイマジネーションを広げてみる。前者のピアノやグロッケンシュピールが着信音とするならば、後者の打楽器やボディーパーカッションは原始的コミュニケーションともとれるのではないか。なんとも風刺が効いているとは個人の解釈だ。

けたたましく鳴るピアノとグロッケンシュピールに幾重にもスキャットするパートなどは、電波の混線やコミュニケーションの飽和、ボーダレスの膨らみを感じさせる。それを経て、「Hello」「Good Morning」「Good Evening」「チャオ」「ニーハオ」など世界のあいさつ語が一斉に交錯する。声部ごとにジェスチャーを伴いながら各あいさつ語を発する。そのうちの「チャオ」「ニーハオ」は大合唱(女声)が担っていたが、大合唱(男声)のあいさつ語を聴きとることができなかった。

その後展開部に入り、「I. I Want to Talk to You」のハーモニーが導入される。雰囲気でそうかなと気づける印象かもしれない。その土台のうえに「I want to touch you」「I want to see you other time」と歌いだされる。リアルに触れたい会いたいというメッセージは、体全身を使ったボディーパーカッションやボディーランゲージの演出を経てきた今、切実に迫ってくるようだ。声だけじゃない、人の身振り手振り表情から伝わることも多いのだ。そうしてはっきり前楽章「I Want to Talk to You」と同じ旋律と歌詞が登場してくることになる。私はあなたと話したいから、私はあなたと対面して話したいへの強い変化が込められているように思う。終盤は、「Cellphone」の反復とボディーパーカッションとドラムとで力強く歌いあげられる。締まった!

、、と思ったら、会場からも拍手が起こり出すなか、間髪入れずに着信音が鳴り響き男声ソリストが応答し会話を始めてしまう。スピーカーもヘッドセットマイクもあるので拍手にかき消されて着信音に気づかないということはないし、会話も明瞭に聞こえる演出になっている。そして歩きスマホしながら舞台袖にはけていく。つづけてもう一人の男声ソリストも同じように着信に応答し会話しながら退場していく。それを見ていた残された団員たちは一斉にはぁっとため息交じりに大きく肩を落とす。この演出までで作品は終演となる。当公演においてはこのような演出だったが、別公演(山形)では指揮者がそうだったようで演出パターンはバリエーションを持っているようだ。会話の内容も決まった設定ではない、公演ごとに新鮮でタイムリーなものが考案されているのだと思う。そこには一気に日常生活感に引き戻させるシークエンスが必要だと言いたげに。大きなメッセージを帯びた楽曲の直後に起こる下世話さ、その風刺までを作品に内包させているような気がする。

合唱版/弦楽版の融合(可能性)

久石譲の楽曲解説にこうある。「作品としてはこれで完成しているが、僕としては日本語で聞きたいと思っている。つまり日本語バージョンであり、そこには弦楽オーケストラが演奏していることも想定できる。」

いま2つの作品をようやく聴くことができて、疑問も生まれる。久石譲はどこまでを指して言ったのだろうか。「I. I Want to Talk to You」についての構想なのか、全2楽章をふまえた構想なのか。だから、ここから書くことは根拠をもった可能性ではない、個人の願望でしかない。

創作時の久石譲の警鐘と、別軸で起こった実社会でのパンデミック、考えさせられる文明の表裏一体。込められた風刺と込められた希望、ツールに侵されることとツールを豊かに使いこなすこと。もし現代社会や世界の中でこの作品を考えるなら、それはもう管弦楽作品に昇華してほしいというひとつの願望にたどり着く。『THE EAST LAND SYMPHONY』(交響曲第1番に相する)にも風刺の効いた楽章が歌詞とともに盛り込まれてもいる。

第九プログラムと並列させてはどうだろうとも想像した。歌詞と旋律をはっきりと持たせたソプラノからバスまでのソリスト4人に合唱と管弦楽、そういった発展もあるのではないか。現時点では小合唱グループ(女声・男声ソリスト)はともに歌詞をのせる役割と器楽的な役割とその両方を果たしている。だから今のままで第九第4楽章のような作品構成にできる話でもない。それはわかっているつもり、でも魅力的な可能性だとは感じてしまう。

合唱版の全2楽章を聴きながら、久石譲が本格的にオペラを書いたらこんな感じになるのかなと思うところもあった。ミュージカルではないから団員による演出のことを言っているわけではない。オペラは役者のような演技はしない。台詞・歌・演技が同居しているのがミュージカルだ。高らかに歌いあげる独唱、かけあうソリストたち、そこに広がる合唱たち、そして管弦楽。久石譲はこの作品『I Want to Talk to You』のあと『I was there』という合唱作品第2弾も発表している。今後、合唱作品が増えていくという予測よりも、将来的なオペラ作品へいくための布石となってくる、そんな作品群と位置づけられるのかもしれないと想像している。

最後に、ひとつの願望は「I Want to Talk to you ~ for Vocalists, Chorus and Orchestra」に結ばれる。ソリストと合唱をもった管弦楽作品として聴いてみたい。あるいは合唱と管弦楽そう『Orbis』などのように。もちろん合唱版/弦楽版の融合でもいいけれど。今回2023年5月に合唱版の全貌を聴くことができた。これを予習としてWDO2023でバージョンアップという伏線的な未来予想図はないだろうか。今年の交響組曲は『崖の上のポニョ』とある。そこへもし合唱が編成されるのなら。ソリストはいないが『The End of the World』のようにオーケストラと合唱で高らかに響きわたるこの作品を、いつか聴いてみたい。