【さよなら平成 2週連続スタジオジブリ】「平成狸合戦ぽんぽこ」(高畑勲監督)「風立ちぬ」(宮崎駿監督)2週連続ノーカット放送決定! “Info. 2019/04/05,12 [TV] 金曜ロードSHOW! 「さよなら平成 2週連続スタジオジブリ」『平成狸合戦ぽんぽこ』『風立ちぬ』放送決定” の続きを読む

Info. 2019/03/06 久石譲ニューヨーク公演(Nov. 2018)NYAFF インタビュー動画公開

2018年11月2~3日、久石譲によるスタジオジブリ宮崎駿監督作品演奏会がアメリカ・ニューヨークにて開催されました。

このたび公開されたインタビュー動画は、ニューヨーク公演主催New York Asian Film Festival (NYAFF)によるもので、コンサート直後に取材されたものだと思われます。海外メディアの貴重なインタビューです。ぜひご覧ください。 “Info. 2019/03/06 久石譲ニューヨーク公演(Nov. 2018)NYAFF インタビュー動画公開” の続きを読む

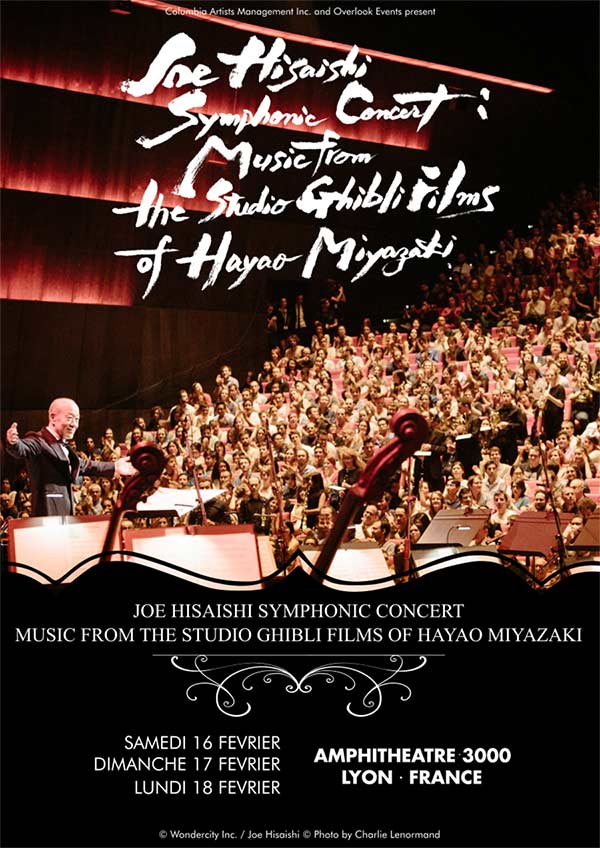

Info. 2019/02/22 「宮崎アニメの作曲家、久石譲の賑やかなコンサート」リヨン公演 現地Web記事

2月16-18日、久石譲によるスタジオジブリ宮崎駿監督作品演奏会がフランス・リヨンにて開催されました。コンサート風景はご紹介しています。

ここでは現地Web記事をご紹介します。 “Info. 2019/02/22 「宮崎アニメの作曲家、久石譲の賑やかなコンサート」リヨン公演 現地Web記事” の続きを読む

Info. 2019/02/19 《速報》「久石譲 シンフォニック・コンサート スタジオジブリ宮崎駿作品演奏会」(リヨン) プログラム 【2/20 Update!!】

Posted on 2019/02/19

2019年2月16-18日、久石譲によるスタジオジブリ宮崎駿監督作品演奏会がフランス・リヨンにて開催されました。

2017年6月パリ世界初演、「久石譲 in パリ -「風の谷のナウシカ」から「風立ちぬ」まで 宮崎駿監督作品演奏会-」(NHK BS)TV放送されたことでも話題になりました。 “Info. 2019/02/19 《速報》「久石譲 シンフォニック・コンサート スタジオジブリ宮崎駿作品演奏会」(リヨン) プログラム 【2/20 Update!!】” の続きを読む

Blog. 「月刊アピーリング 2004年10月号」久石譲スペシャルインタビュー “ハウルの動く城” 内容

Posted on 2019/02/19

ローソン限定販売「月刊アピーリング 2004年10月号」から、久石譲のインタビューです。雑誌表紙も『ハウルの動く城』、久石譲のぎっしり2ページに及ぶインタビュー、写真やプロフィールも含めると4ページ・オールカラー掲載。『ハウルの動く城』の音楽ができるまで、宮崎駿監督との打ち合わせからレコーディングまでの制作過程と、充実の内容です。

appeal+ing 巻頭インタビュー

久石譲

久石譲の映画音楽、新境地 『宮崎駿さんとは、最初から生理的なリズムが合っていたから20年一緒に仕事が出来たと思うんです。』

(目次より)

Interview with 久石譲

宮崎駿監督作品のみならず

様々な分野で才能を発揮する

日本を代表する音楽家

「鬼才」久石譲

スペシャルインタビュー

今から15年ほど前、モスクワに旅した友人が街角でサックスを吹いている老人と出会った。老人は『お前、日本人ならこの曲を知っているか?』と吹いてみせたのは黒澤明監督の「七人の侍」のテーマ曲だったという。おそらく日本のことなどさほど知らないモスクワの老人にも、映画音楽は言語の壁を越えて心に刻まれている。今だとその老人が生きていれば、サックスで吹くのはヴェネチア国際映画祭でグランプリを受賞した北野武監督の「HANA-BI」か、ベルリン国際映画祭グランプリ受賞作である宮崎駿監督の「千と千尋の神隠し」のテーマ曲かもしれない。この2本の映画音楽を作曲したのが、久石譲。宮崎駿、北野武などの映画を始め、大林宣彦、澤井信一郎といった監督たちとのコラボレーションで知られる彼の音楽は、今や世界的にも親しまれている。その久石譲が、今秋公開される宮崎駿の新作「ハウルの動く城」の音楽を手掛けた。二人のコンビは、「風の谷のナウシカ」以来8本目。実に20年に渡る名コンビとなる。

「今回の映画で面白いことがあったんです。『ハウルの動く城』のイメージアルバム用に作った曲を、『ちょっと、画に当ててみますか?』と宮崎さんに言ってみたんです。映画の中では顔のカットやシーンが変わったりしますね。僕の曲にもリズムが変わる部分が当然ある。でもその画と曲タイミングが、全部合っていたんです。これには非常に驚きました。その時、『20年も一緒にやっているから合うんだね』と言った人がいます。僕もそうかなと最初は思ったんですが、実は逆なんですよん。何年一緒にやっていても合わない人とは合わない。つまり宮崎さんとは、最初から生理的なテンポ感がどこかで一致していたから、20年続いた。そういう気がするんです。ですから宮崎さんとは大変幸運な出会いだったと思いますし。その出会い自体が嬉しいことですね。」

宮崎作品の映画音楽が、サウンドトラックとして完成するまでにはプロセスがある。映画に使われる楽曲を作る前に、まずイメージアルバムが作られるのが「風の谷のナウシカ」以来、恒例化しているのだ。通常の場合、イメージアルバムはシンセサイザーやピアノで音を録り、それがサウンドトラックを録音する段階でオーケストラ演奏として完成されていく。だが今回の「ハウルの動く城」では初めてイメージアルバムから、約90人編成のオーケストラを使った。

「このところ、自分の仕事の中でオーケストラとの仕事が多いこともあって、表現として一番それがフィットしていると思ったんです。映画音楽を書く場合に自分が音楽家として、その時にいいと思っているものは何かが一番大事なんです。その時に自分が興味を持っていて、絶対に琴線に触れるものがありますよね。僕はそれを、極力映画の方へ持ち込むようにするんです。音楽は文章のように、論理的に組み立てるだけではできない部分がある。そこで本人が、これがいいんだと強く思うことが大事だと僕は思っているんです。今回ではそれが、オーケストラを使うことだったんですね。」

イメージアルバムとは具体的に、どのようにして生まれるのだろう。作業を行ったのは昨年9月。その段階では、勿論映画本編は完成していない。ヒントになるのは絵コンテや監督の宮崎駿から発せられる言葉だという。

「基本的には音楽の内容の説明なんですが、宮崎さんから『今回はこんな風に行きたい』といった説明があるんです。他にソフィーやハウルといった登場するキャラクターのイメージなどですね。そこから曲のテーマとなる題材をもらって、考えていくんです。またこの映画は、舞台設定がヨーロッパと明確に出ている。これは『魔女の宅急便』以来のことです。ただそのヨーロッパにしても、実在の世界ではなく宮崎さんの作り出したヨーロッパなんです。それだけに、どこか場所柄を限定する音楽ではありたくはない。あくまで宮崎さんがやろうとしている世界観を持って如何に音楽で表現するか。それを考えるんです。そこで今回はヨーロッパにもエスニック音楽はあるんですが、そういうローカルカラーはあまり出す必要がないと。色の強い特殊な楽器も使わないで、出来るだけストレートなオーケストラの音にしようと思いました。」

イメージアルバムの曲作りは、書き出すまではかなり難産だったという。

「最初は『ダメだ、これは無理だろう』と思ったくらいです。とにかく2、3曲でもできればいいという形で入っていったんですが、八ヶ岳の麓にあるリゾートスタジオに篭ったらいきなり書けたんです。1日1曲のペースで8日間に8曲書きました。しかも単なるメロディーではなく、オーケストラ・アレンジまでの譜面をですよ。普通は40分強のアルバムを作る場合、3ヶ月から半年はかかるんです。でもこの時は、1ヶ月で10曲出来た。ですから書き出すまでは難産でしたが、作業が始まってからは非常にスムーズなペースでしたね。」

イメージアルバムに収められた曲は、そのまま映画に全部使われるわけではない。実際に映画のシークエンスに合わせて、登場人物の心情や場面の状況を表現するのがサウンドトラックだとすれば、イメージアルバムは作品全体を作曲家が大掴みに捉えたものと言える。

「どちらかと言えば、僕のイマジネーションを羽ばたかせて作る感じですね。イメージアルバムは、あまり作品と整合性のあるものをやってはいけない。むしろ、ちょっと離れた方がいい場合もあると思っているんです。言い方は変ですが、いい加減なほうがいい(笑)。全曲をサウンドトラックで使うわけではないですから。その中で宮崎さんのイメージにフィットした曲があれば、そこから次の段階のサウンドトラックを考えていけばいいんです。ところが今回はオーケストラを使ったことで、精神的には少しサウンドトラックの方へ入り込んでいた部分がある。『もののけ姫』でも一緒に仕事をしたチェコ・フィルハーモニーに演奏してもらうということもあって、チェコ・フィルまでいってあんまりみっともないスコアでは演奏をしたくなかったし。ですからアルバム自体に完成度を求めたところがあるんです。そういう意味で、イメージアルバムとしてはいいやり方ではなかったのかなと思っているんです。」

完成度を意識したことで、イマジネーションを飛翔させるイメージアルバム本来の目的とのズレを感じたらしい。しかし、それがまたサウンドトラックという完成品を生み出す前段階の習作とも呼ぶべきイメージアルバムを、ひとつの作品にすることにも繋がった。

「あのイメージアルバムは、オーケストラ作品として凄いと思うんです。かつてプロコフィエフが書いた『ロミオとジュリエット』というバレエ曲がありました。あの曲は最初、注文主のバレエ団から『こんな曲は最低だ』と評価されて、まったく上演できなかった。その曲を組曲にしたものがアメリカで上演され、楽曲が評判になったことからバレエ上演へと繋がったんです。今や『ロミオとジュリエット』はバレエの名曲になっています。それと似たような意味で、このイメージアルバムに収められた交響組曲はこのままイメージアルバムだけで終わらせるのはマズイと思っています。自分なりに集中力を持って作った世界なので、実際の映画『ハウルの動く城』のサウンドトラックとは別かもしれないけれども、ひとつのオーケストラ作品として今後もアピールしていきたい。個人的にそう思っていますよ。」

イメージアルバムが完成して、いよいよ「ハウルの動く城」のサウンドトラックを作ることになった時、宮崎駿監督からひとつの提案があった。

「いつも宮崎さんは凄いなと思うことがあるんですが、今回は『徹底的に、ひとつのテーマ曲でいきたい』という提案があったんです。これは最初から最後まで変わらない、強固なこだわりでした。映画の中で主人公のソフィーは18歳の少女になったり、90歳のお婆さんになったりする。それを音楽ではひとつのテーマ曲で見せていきたいんだと。通常の場合は、映画1本で30曲ぐらい書くんです。その中でメインテーマ系は4、5ヶ所ですね。しかしこの作品では、メインテーマが17ヶ所以上ある。そうするとバリエーションを書くのが、とても大変なんです。すべてが同じ音楽であればいいのではなくて、主人公の心情が変わっていくのに合わせてひとつひとつのテーマ曲を変えなくてはいけない。それは非常にテクニックを要するんです。同じメロディーを使っているんだけれども、ほとんど違うようにも聴こえるバージョンから、ドラマの核心ではテーマ曲本来のメロディーを聴かせるバージョンまで、全部作らなくてはいけなかった。音楽的には大変でしたね。レコーディングのときには、来る日も来る日も『まだ同じ曲をやっている』という感じでした。でもこういうことにチャレンジしたのは、いい経験になりましたよ。宮崎さんが相当強い意志で、『1テーマ曲でいきたいんだ』とハッキリおっしゃっていましたから。僕だけだったら、とてもここまでひとつのテーマ曲にこだわる作り方は出来ない。きつくて逃げちゃいますよ(笑)」

そのテーマ曲を決定する時にも、今回はちょっと違うやり方をした。これまでは候補曲を何曲かシンセサイザーで音を作って、デモテープの形にして宮崎監督の所へ持っていく。しかし今回は、デモテープを作らなかったという。

「僕がその場で、ピアノで弾いてみせるというやり方をしたんです。候補曲は3曲用意したんですよ。その中で『これは、一番違うかな?』と思っていた曲に、プロデューサーの鈴木敏夫さんが真っ先に反応したんです。宮崎さんもその曲がいいと言いました。僕としては、持って行った3曲の中で一番薦めたい曲ではあったんですが、違うと言われる可能性が最も高いと感じていたんです。というのもワルツですから、今までの世界と一番違う感じの曲なんです。そのワルツをお二人が選んだのには、ビックリしました。と言うのも何本か一緒に仕事をしてくると、予定調和じゃないですけれど『こういう音楽なら上手くいくだろう』というのが、僕自身見えるんですね。勿論そういうタイプの曲も作りました。ただもうひとつ冒険的なものを用意して、そっちをお二人がいいと言ってくれた。そのことが凄く嬉しかったんです。今回の作品のように、これは恋愛物ですと謳っている映画は初めてです。そうすると、こちらとしても何か違うものにチャレンジしたかったですからね。」

宮崎監督が作ろうとしている世界を汲み取りながら、音楽家として新たな表現を模索する。映画音楽は作曲者の意志だけで自己完結するものではないだけに、実際に画と音楽を合わせる時には互いの間に葛藤がある。

「サウンドトラックを録っている時に宮崎さんが、ある曲を僕がつけようと思っていた場面と違う所につけたいと思ったんです。宮崎さんは作業をしながらどんどん考えていく方ですから。その時、宮崎さんは悩まれたらしいですね。思っている所と別のシーンに曲を使ったら、僕が怒り狂うということを宮崎さんは知っていますから(笑)。オーケストラの音録りをしている間中、『ウ~ン』と唸っていたと聞きました。僕は離れた場所にいますから、そんなことは知らなかったんですが。それでとりあえず、宮崎さんが使いたいという場面にその曲をあててみたんです。これがキッカケの部分が音楽的にズレることも全然なくて、いいんですよ。ものを作る人間同士ですから、ぶつかり合うことや毎回いろんなことがありましたけれども、20年やれてこれて良かったと思いますね。画と音が生理的にシンクロすることも含めて、いい意味でここまで来れたんだなあと実感しました。どんな作品でも苦しみますから、最後は早く終わればいいと思うんです。でも『ハウルの動く城』に関しては、もう半年この仕事をやっていたいと思いました。」

私はプロデューサーの鈴木敏夫と何度か会う機会があったが、彼は宮崎駿に関して『「紅の豚」以降、宮崎さんは作品に自分を出すようになった』と言っていた。これはいわゆる観客のニーズを第一に考えたエンタテインメントの作り方から変貌し、自らの主張や嗜好を作品の中に意図的に刷り込ませてきたということである。そういう意味で最近の映画は、よりパーソナルな宮崎駿の作家性が強まっている感じがある。こういう宮崎監督の変化に関して、20年間作品作りの併走者となってきた久石譲はどのように感じているのだろうか?

「ほとんどの作家はその域に行きつけないんだけれども、特に『もののけ姫』以降の宮崎さんは表現の上で自由になったんじゃないですかね。これは大変なことですよ。とても僕は、自由になりきれない。例えばオーケストラの曲を書くと、それが古今東西の名曲の譜面に劣っているのは嫌だと思う。その劣っているのは嫌だと思う気持ちと、いい音楽を書くということはまた別ですけどね。作業をしていると自分のエゴやいろんなしがらみに、どうしても縛られる部分がある。『自分がいいと思うものさえ作ればいいんだ』という心境には、とてもじゃないけれどもなりきれません。そういう意味で『もののけ姫』以降の宮崎さんは、表現の上で本当に自由になった。その域まで辿り着いたという感じがします。」

このように言う久石譲ではあるが「ハウルの動く城」のサウンドトラックを作っている時には、宮崎駿とは違う形でキッチリと計算された表現よりも、ある種の自由さを持っていたようだ。それを彼自身は『ファジー』という言葉で語る。

「元々音自体に関しては、シンセサイザーとかいろんなものを使って、枠にはめない作り方をしてきたんです。『千と千尋の神隠し』ではバリ島や沖縄、アフリカのリズムを、現地の人が叩いたリズムをサンプリングしてオーケストラと融合させた。そういう音がアバンギャルドであるのは、僕にとっていいことなんです。ただ音の入れ方に関しては、これまでクリックを作ってかっちりと画にはめ込んでいたんです。ただ今はもっとファジーにやってもいいかなと。つまり多少音は伸びたとしても、そこに心がこもっていれば微妙なニュアンスが伝わるほうを選ぶ。これは自分がオーケストラの指揮をするようになって、変わったんだなと思うんです。音やリズムの正確さだけではなく、そこでもう一歩踏み込んだ表現をして次にいく。『ハウルの動く城』のレコーディングでは、そのニュアンスを大事にしました。とは言えちゃんとしたクリックも用意したんです。ただアクシデントでレコーディングの時に機械が故障して、曲の終わりを示すマーカーも無しに勘だけで3分ぐらいの曲をお尻がピッタリ合うようにしなくてはいけなくなって。それでも大体は合うものなんですよ。ちょっとしたズレが音楽的なニュアンスになって、映画の余韻にもなっている。作曲者の意図としては、画面が変わった瞬間に音がガンと入るとか、設計図を書いて組み立てていく。それでしっかりした演奏さえすれば、レコーディングはOKなんです。でも今回のように生の演奏をしていくと、自分が思ったテンポと実際にいい音楽になるテンポは違うんです。演奏者がいい気持ちになって朗々と演奏をすると長くなりますね。その長くなったことで成立するニュアンスの方を大事にして、その分をどこかで調整しようと努力する。こういうやり方をしていくと、映像が呼吸するように音楽も呼吸をしだすんです。がっちりしたものを作るよりも、音のニュアンスを活かす。これは僕にとって大きな方向転換なんです。ただ、最初からファジーでいいというのではない。きっちりと作り上げておいて、レコーディング本番で崩す。今回はそれが、いい効果を上げていると思います。僕にとっては新鮮で、凄く興奮するレコーディングでしたよ。」

現在、久石譲は秋のコンサートツアーと新作アルバムのレコーディングに追われている。

「ツアーは新作アルバムに引っ掛けた形のものになると思います。カナダから女性だけの弦楽アンサンブルを呼んで、彼女たちと僕のピアノで構成する形になります。『ハウルの動く城』で使われた曲は、映画のオーケストラとは違う、ピアノ・ソロで聴かせるバージョンのテーマ曲を入れようと思っています。アルバム制作は遅れているんですが、年末か来年の頭には完成させたいです。テーマは、今は皆がいろんなしがらみの中で生きているけれども、その大きな壁を作っているのは個人だろうと。もっと個人が自分の中で自由な気持ちを取り戻せたら、きっと楽に生きられるんじゃないか。そういう思いを込めているんです。ただアルバム自体は、難しい感じではなくて『伊右衛門』や『ベネッセ』のCMのために書いた曲も入れて、明るい感じにしようと思っていますね」

自分がツアーとアルバムのために掲げたテーマと、今は格闘している真っ最中だとか。こちらでは宮崎駿とのコラボレーションとは違った、音楽家・久石譲独自の表現が示されるはずだ。そのアルバムの完成を楽しみに待ちたい。

(文・金澤誠)

(月刊アピーリング 2004年10月号より)

Info. 2019/02/18 「Joe Hisaishi – Paris 2019 – Concert Summary」久石譲パリ公演 現地レポート記事

2月9日、10日、「久石譲 シンフォニック・コンサート」パリ公演が開催されました。

現地取材、プログラム、コンサート風景(写真・動画)、コンサート・パンフレット、カンファレンス動画、現地コラムなどはまとめてご紹介しています。 “Info. 2019/02/18 「Joe Hisaishi – Paris 2019 – Concert Summary」久石譲パリ公演 現地レポート記事” の続きを読む

Info. 2019/02/11 《速報》「久石譲 シンフォニック・コンサート」(パリ) プログラム 【2/18 Update!!】

Posted on 2019/02/11

2月9日、10日、「久石譲 シンフォニック・コンサート」パリ公演が開催されました。

このコンサートは、2月6日から10日までパリ管弦楽団の本拠地フィルハーモニー・ド・パリ(Philharmonie de Paris)で開催される「ジャパン・ウィークエンド」という日本文化イベントに含まれた企画のひとつ。久石譲とのカンファレンス(10日15時、入場無料)あり、直前には10日夜公演が追加されるなど、久石譲の海外人気は熱狂的です。 “Info. 2019/02/11 《速報》「久石譲 シンフォニック・コンサート」(パリ) プログラム 【2/18 Update!!】” の続きを読む

Info. 2019/02/17 [TV] 音楽特番「ジブリのうた」NHKワールドJAPAN 放送決定 【2/18 Update!!】

音楽特番「ジブリのうた」がNHKワールドJAPANにて放送されます。

昨年夏に放送され、大好評を博した音楽特番がNHKワールドJAPANにて放送されることになりました。数々の作品から、中でも世代を超えて愛され続ける音楽を主役に、素晴らしいアーティストの皆さんが集結。作品の世界観が表現された空間で、楽しく、感動的なパフォーマンスを披露してくださいます。また、作品誕生にまつわるエピソードや名シーン、昨年4月5日に多くの方々に惜しまれ亡くなった高畑 勲監督の偉大な足跡も余すことなく紹介しています。ジブリ音楽の魅力を、世代や国境を越えて世界にお届けする45分間です。どうぞご期待ください。 “Info. 2019/02/17 [TV] 音楽特番「ジブリのうた」NHKワールドJAPAN 放送決定 【2/18 Update!!】” の続きを読む

Info. 2019/02/15 《速報》「久石譲 シンフォニック・コンサート スタジオジブリ宮崎駿作品演奏会」(ブリュッセル) プログラム

Posted on 2019/02/15

2019年2月14日、久石譲によるスタジオジブリ宮崎駿監督作品演奏会がベルギー・ブリュッセルにて開催されました。

2017年6月パリ世界初演、「久石譲 in パリ -「風の谷のナウシカ」から「風立ちぬ」まで 宮崎駿監督作品演奏会-」(NHK BS)TV放送されたことでも話題になりました。

1984年公開の「風の谷のナウシカ」から2013年公開の「風立ちぬ」まで、宮崎駿監督と久石譲コンビが手がけた全10作品の音楽を演奏するスペシャルなジブリフィルムコンサート。巨大スクリーンに映し出される映画の名シーンと共に奏でられるオーケストラの迫力の音楽。指揮・ピアノはもちろん久石譲、共演オーケストラはシンフォニア・ポップ・オーケストラ。 “Info. 2019/02/15 《速報》「久石譲 シンフォニック・コンサート スタジオジブリ宮崎駿作品演奏会」(ブリュッセル) プログラム” の続きを読む

Info. 2019/02/16 [TV] NHKスペシャル「サメ」「ダイオウイカ」再放送

明日、2月16日(土)NHKスペシャルの深海シリーズから久石が音楽を担当した「サメ」「ダイオウイカ」の2本が続けて再放送されます。久々の深海シリーズの再放送です。ぜひご覧ください。 “Info. 2019/02/16 [TV] NHKスペシャル「サメ」「ダイオウイカ」再放送” の続きを読む