Posted on 2018/10/07

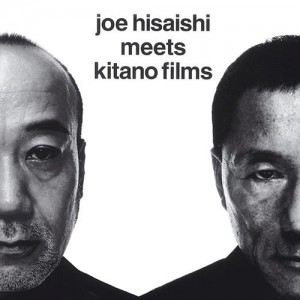

SWITCH SPECIAL EDITION「秋元康大全 97%」大型本(2000)に収載された秋元康と久石譲による対談です。

2000年公開映画『川の流れのように』(監督:秋元康/音楽:久石譲)の話題を中心に多岐にわたります。作家性、クリエイティブ、エンターテインメント、時代を牽引しつづける二人のプロフェッショナルが語り合う内容は、どこかセンテンスを選んでも選んでも溢れてしまうほど。A4サイズ大型本(計8ページ/文面5ページ)にじっしり詰め込まれた言葉たち。超ロング対談のため抜粋してご紹介します。ぜひゆっくりかみしめるように読んでほしい内容です。

一番向こうのドア

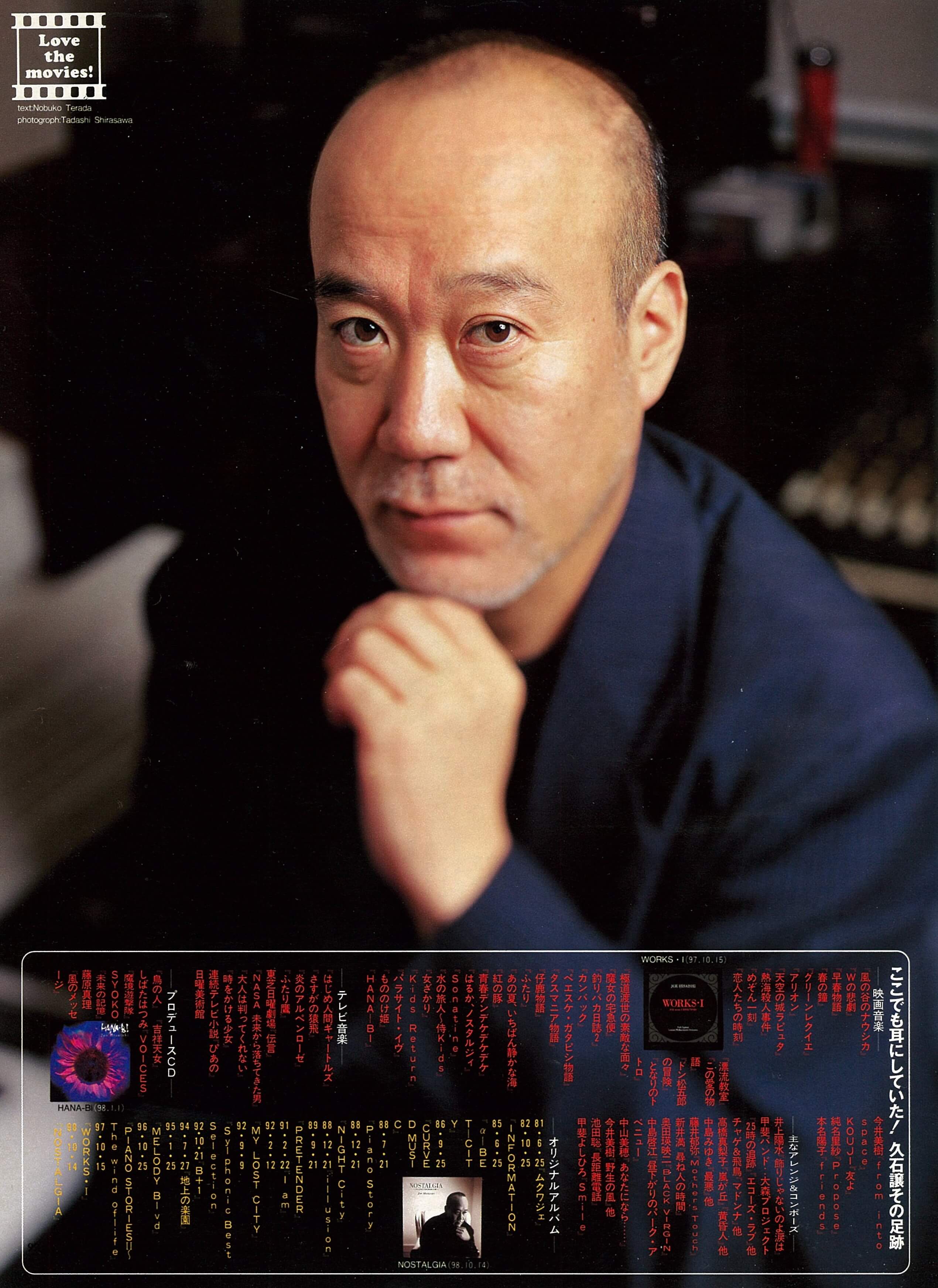

ある日ラジオから流れてくる音楽を聴いて、ふいに脳裏に映像が甦ったことはないだろうか。映画音楽とはそういう力を持つものだ。映像をより象徴的に印象づけるものとして、映像と同じ比重で絡み合いながら存在すべきもの。

久石譲は宮崎駿、北野武など日本が誇る映画監督たちに才能を乞われ、新しくも懐かしい不思議な音楽を提示しつづけてきた第一人者である。常にその旋律は、記憶のどこかに眠っていた情景や匂いや手触りを喚起させてくれる。最新作『川の流れのように』で念願の彼を音楽監督として迎えた秋元康が繙く、クリエイターの”ドア”の存在について。

久石:

今日は映画『川の流れのように』の反省会ですか?(笑)

秋元:

いや、次回作の打ち合わせですよ。今回久石さんには音楽監督として参加していただいたわけですが、これは久石さんのキャリア的にも珍しい試みだったんですよね。というのも、本来久石さんは脚本を読み、映像を観て、まったくゼロから音楽を作りあげていく方法をとられているのに、今回は「川の流れのように」という美空ひばりさんの曲があった。そういうのは今までやったことがないと伺って、だからみんなでがんじがらめにしようと思っていました。

久石:

以前、秋元さんと食事をしながら、この『川の流れのように』という映画を一緒にやらないかと言われた時に、一番大変だなと思ったのは、『川の流れのように』というタイトルだと、一般の人に美空ひばりさんの伝記映画だと思われる可能性があるのではないかという危惧でした。この「川の流れのように」という日本で一番愛されてる曲の根底に存在する世界と、森光子さんたちが演じる老人の話を重層的ないい形でドッキングさせるということ、それが今回音楽監督としての最大のテーマだったわけです。一歩間違えれば深い内容を持った映画が歌謡映画に観られてしまう危険性がありましたね。それはものすごく損なことなので、どうバランスを取るのかというのが一番の課題でした。

秋元:

「川の流れのように」はひばりさんのはからずも最後の曲になってしまったことで、ある意味一人歩きしている部分があると思うんです。だから最初に久石さんに依頼しておきながらも、それをどう加工するのかというのはすごく難しいだろうなと思っていたんですね。

久石:

結局その会食の後、帰りの車の中ですぐ思いついたんですけどね。まず僕は、曲をただアレンジしたものをエンディングに流すということに大きな抵抗があった。ならば、この映画の世界観を湛えたストーリーの終盤に、美空ひばりさんの歌が乗ればいいんだと思ったんです。となると、今はマルチレコーディングの時代だから、トラックから美空ひばりさんのヴォーカルチャンネルだけを抜いて、映画の世界と同じサウンドに乗せればいい。ナット・キング・コールの「アンフォゲッタブル」に、ナタリー・コールがデュエットした時みたいにね。そこからヒントを得て、10年前にお亡くなりになった美空ひばりさんと自分が競演するかのような、そういう曲を作ることができれば大丈夫なんじゃないかと思ったのです。その時に全体像が見えたんですね。

秋元:

別れて30分でプロデューサーに電話をいただいて、一言「見えた」って。

久石:

そう、速かったですね。

秋元:

久石さんとの一番最初のお仕事は純名里沙さんの曲でしたよね。次に西田ひかるさんのアルバムの構想を練っていた時に、今度こんな映画をやりたいんだっておっしゃっていて。実は一番初めにお仕事する予定だったのは『魔女の宅急便』だったんですよ。すごくやりたかったんですが、僕がその時海外に行っていて、どうにもスケジュールが合わなくてとても残念だった。帰ってきて次はぜひということで、二回目が純名里沙さんだったわけです。

久石:

その間に長野のパラリンピックのプロデュースをやらせていただいてたのですが、そこでトリビュートアルバムを作りたくて歌い手さんを探していた時に、猿岩石さんを紹介していただいた。お忙しいのにあっという間にスケジュールを取っていただいて。秋元さんとはいろいろといいお仕事をさせていただいています。

秋元:

その時に、「次回、僕が監督作品をやる時は絶対久石さんにやってほしい」とお願いした。当初はラブストーリー。『ピアノ・レッスン』みたいな作品を構想していたんですが、最終的には全然違っちゃいましたね。

~中略~

久石:

僕は4歳からヴァイオリンを弾いていたんですけど、同じ頃、親父が高校の化学の先生だったんです。うちの近所に映画館が二つあって、両方とも当時は女子高の生徒は入っちゃいけないということで、先生が巡回に行くわけですよ。僕は幼稚園だったんですけど、親父にしょっちゅう連れていかれて、年間300本ぐらい観てました。3本立てなので、週に6本、月に24本。4年間ぐらいそれが続きました。その時の体験が大きかった。それこそ恋愛映画からアクション映画まで、洋画邦画問わずに観てましたから。それに当時は今ほどではないとしても、映画館は一番大きくていい音が聴こえる場所でしたからね。その暗いところで座っているというのが僕の重要な原体験な気がします。それからずっと映画が好きですね。音楽も映画もすごく好きで、両方一遍にやれるのが映画音楽ですから。

秋元:

久石さんを見ててプロだなと思うのは、音のこぼし方ですね。カットが変わった時の音のこぼし方。普通は、一つのシーンで音楽を入れるとすると、そのシーンとともに音楽は終わるじゃないですか。例えば次は外に出て車に乗るシーンだとしたら、そこには別の音楽が、あるいは車の騒音を入れるとか。でも久石さんはそこへ微妙に前の音楽を落とす。そうすることによって、絵がなめらかになるし、言葉は終わっているんだけど音楽が続いているから余韻が残るんですよね。またはせつなさが残ったり。僕は映画監督志望や脚本家志望の人が持ち込んでくるシノプスをよく読むんですが、あまり驚かないんですよ。自分が作る立場にあるから、「僕だったらこうするな」とか考えてしまう。だから僕は久石さんから映画のアイデアを聞かされた時にとても衝撃を受けました。というのも久石さんは音楽が主軸の人じゃないですか。だから『巴里のアメリカ人』とか、日本だったら『七変化狸御殿』みたいなミュージカルものか、イギリスものなら『ブラス!』のような作品をお作りになるのかと思っていたら、実はエンタテインメント性の高いアイデアだったのでびっくりしました。

久石:

映画というのは一人の作家の想いで作るものであると同時に、人に観てもらわなければいけないというのが根底にありますよね。だからある程度の作家性は保ちたいけれど、エンタテインメントというフィールドは外れられない。人に観てもらって楽しんでもらうというのが基本。でもディズニー映画みたいに、終わって「ああ、楽しかった」と外に出るけど、心に何も残っていないというのはやりたくない。なにか一つでもプラスになるものがないとダメだと思うんです。音楽にしてもそうですけど、僕は”芸術家”ではないですから。町中の音楽やってるわけですから。

秋元:

世間は完全に芸術家だと見てますけどね。

久石:

やっぱり人に楽しんでもらうというのが基本にある。自分が観る映画にしてもそうですね。例えば昔のATG系の作品も好きなんだけど、敷居をまず高くして、観る人だけ観なさいという雰囲気は好きじゃないですね。

秋元:

以前「これ映画になるよね」と久石さんが話してくださった話でおもしろかったのは、オーケストラってみんな一緒に全国を回るじゃないですか。それでギャラも一緒なんですけど、シンバルの人は1カ所しか打つところがないんですよね。なのに、大抵間違えるという(笑)。

久石:

そうなんですよ。あの誰でも知ってるドヴォルザークの「新世界」、あの四楽章に1カ所だけ合わせシンバルがあるんです。でもギャラも、費用もみんな一緒なんですね。それでシンバルの人は30分ぐらいひたすら待ってるわけです。「あ、一楽章終わった」「二楽章終わった」「三楽章終わった」「そろそろ出番だ」と腕まくり始めて「さあ叩くぞ」なんて思ってるうちに、過ぎちゃうんですよ(笑)。結局一回も叩かずに終わっちゃう。それをやっちゃったら大変なんです。「おまえ、何やってたんだよ!」とかみんなに責められて。

秋元:

それ、すごいおもしろいですよね。

~中略~

久石:

秋元さんにはいっぱい切口がありますよね。作詞もそうですし、映画もテレビ番組も、次から次へとこの世に出している。世間から見るとすごいマルチで、こんなにいろんな仕事して大変じゃないかと思っているでしょう。でも実は、ご本人は意外と最初のアイデアとソースを考えるだけで、そんなにいろんなことに手を延ばして収拾つかなくなっているという感じではないんですよね。

秋元:

そう、料理と同じで、出される方はイタリアンからフレンチからベトナム料理から変わったものがどんどん出てくるなあと思うけど、こちらは素材を見て、「これだったらフレンチがいいな」とか「和食にしてみようか」とか考える。要するに料理法なんですね。それが映画だったり、テレビだったりするだけ。あまり自分の中ではいろんなものに手を出してるつもりはないんです。それを素材として最大限生かすためにやる。例えば森繁久彌さんっていいなあと思うじゃないですか。映画もいいけど、舞台で『屋根の上のバイオリン弾き』に続くものがあればおもしろいだろうなと考えますよ。でも久石さんも守備範囲が広いというか、年末のコンサートを見せてもらいましたけど、やりたいことがいっぱいあるみたいですね。例えば映画音楽だけやろうとは思わないでしょう?

久石:

思わないですね。僕は映画音楽が三本続くと嫌になるんですよ。なぜかというと、あくまで映画は監督のものだと思うんです。自分が考える世界と監督の世界を、こう台本を挟んでやりあうわけですね。すると自分一人でできる世界じゃないので、監督の要求に応えていくうちに思わぬ自分が出たりするんです。あくまで他の人との関わり合いで自分の表現をしなくてはいけない。でもそうすると意外な面も出てくるし、もちろん苦しい部分もありますけど、確かにすごくおもしろい。ただし、そのもう片方にソロアルバムやコンサートがある。これは自分がすべてやるわけなんですけど、絶えずこればっかりやるとそれはそれで辛いんですよ。やっぱりどんどんダメになっていく。だから一番いいのは映画のようにいろんな人と一緒に仕事して、こっちはこっちで自分のことをする。その幅を行ったり来たりすることでバランスが取れるんですね。例えば秋元監督と『川の流れのように』という映画をやる。これは確かにいい話で、老人たちももっと元気が出る。そこでいい話だからいい音楽を書こうと普通は思いますよね。いいメロディーを書いて心温まる音楽を作ろうと。でもそうすると監督の視線と一緒になりすぎてしまって、単になぞるだけじゃないかと考えてしまうんです。例えば映画の冒頭のシーン、主人公が伊豆に何十年ぶりかに帰ってきた。そこに、いかにも帰ってきましたという美しくせつない音楽をつけてしまうと、全体のトーンがベタベタになってしまうんじゃないかと思うんです。台本を読んだ時から考えていたんですが、ブルガリアン・ヴォイスを使ってみたらどうだろうかというアイデアが浮かんだ。いったいどこの国の音楽だろうと観た人が不思議に思うような。ただそのまま使うと、よくありがちな奇を衒ったものになってしまう。それでオーケストラとブルガリアン・ヴォイスをミックスした。ある種のミスマッチなものは絶対ダイナミックに広がっていくし、もう一カ所ポイントになるものを使えば全体の音楽的な筋は通るんじゃないかと思った。まあ秋元さんとやらせてもらってるからこそ、そういうアイデアが出てくるんですけどね。

秋元:

奇を衒ってしまう部分と、だからといってコンサバティブにいけばいいわけじゃなくて、そのバランスが難しいんですよね。確かにあの音楽は見事でしたね。映画というのは監督のものだとは思うんですけど、結局監督が役者とホンと音楽と一体にならないと絶対ダメなんですよね。

久石:

映画が成立してる最終的な意志みたいな部分は監督のものなんだけど、映画がなぜこんなに楽しいかというと、本当に音楽から美術からいろんなもの、いろんな人の力が総合されるからなんですよね。最近、日本の映画はなぜこんなにつまらないんだろうと思うんですが、根底に日本の映画人って古くなってるんじゃないか。現場はそれでもいい。きちんと対応できる技術さえあれば。要は脚本なり監督なりプロデューサーなり、ヘッドになる部分がもっと真剣に悩みぬいたものを作っていかないと。ハリウッドみたいに車を壊したり家を爆発させたりというお金をかけることは日本ではできないわけだから。使えるのはアイデア、要するにヘッドワークですね。それが中途半端だから、どうしても弱い。

秋元:

僕らはよくいろんな方とコラボレーションをするじゃないですか。ドラマでも映画でも悲しいメロディーというと、普通の音楽監督というのは聴いただけで悲しい曲を書いてきてくれる。でも驚かないんですよ。脚本でも音楽監督でも役者でも、やっぱり一緒にやった人が自分が投げたアイデア以上ものもを返してくれて、お互い驚きあいながら作っていかないとダメなんですよね。今回はそこが非常におもしろかった。日活の会議室で初めてブルガリアン・ヴォイスを聴いた日、久石さんが曲を流す前に「いっちゃっていいですか?」と訊ねられて、曲を聴いたら本当にいっちゃってた(笑)。すごくいいなあと思った。作詞でもそうなんですけど、どこまで奇を衒っていいかを判断するのは難しいんですよ。ただ奇を衒ってるだけだと単なる企画もの、イロモノになっちゃう。だから微妙に奇を衒っている新しさ、そこが一番難しいんですよね。

久石:

単に奇を衒うというのはできるんだけど、それがどう主題に関わってくるかですね。それができたのはやはり秋元さんに対する信頼です。受け止めてもらえるというのがあったので。こちらが窮屈にならずに持っているアイデアをぶつけられたんです。

秋元:

いや、それはプロの技ですよ。ブルガリアン・ヴォイスから嵐のシーンのオーケストレーションまで幅が広い。ブルガリアン・ヴォイスだけのアイデアを出せる人はブルガリアン・ヴォイスのテイストで最後までいっちゃうんですね。そうすると今度は映像と音楽が分離してしまう。それにしてもラッシュの音がない時に比べて数百倍良かったです。

久石:

日本映画としては本当にお金を出してもらったんですよ。ホールでオーケストラをきっちり録れるなんてまずないですから。これだけの規模でできたからこそなんです。

秋元:

オーケストラというと、それだけの人数と楽器を集めて、ホールまで借りるのは、すごくお金がかかる。だから大抵みんな打ち込みでやるんですけど、久石さんがホールでモニータに映像を流して同時に録ろうとおっしゃった。すごく贅沢ですよ。アメリカではそういうシステムが整っているけど、日本ではなかなかできない。

久石:

設備が整ったところで録るわけではないので、レコーディング機材を全部運び込まなくてはいけなくて、ものすごく大変なんです。しかもいろいろトラブルがあるし。

秋元:

我々も、いつもああいうことができると思ってはいけないんですね。

久石:

でもこの先デジタルになったら、もっとああいうやり方の重要性が出てきますよ。ホールのアンビエントがそのまま再現されるから、とても奥行きが深くなる。

秋元:

あと、公会堂のシーンなんて品があっていいですよね。音楽というのは何をもって品がいいというのかよくわからないけど、とにかく品が必要だと思う。

久石:

そうですね。同じマイナーを書いてもゴールデン街が浮かんでしまうマイナーの書き方になっちゃう人と、そうじゃない人といるんですよ。日本の映画はどうしてもやっぱりゴールデン街が浮かんでしまう。

秋元:

僕も偉そうなこと言えませんけど、なんて言うか、粘りだと思うんですよ。僕らのエンタテインメントの世界というのは、いつも一番近いところのドアが開いているんです。ここから出ればすごく楽。脚本作るのも映画作るのも、一番手前のドアはね。でもそのドアを選ぶと、大抵予定調和に陥ってしまう。例えば公会堂のシーンなら普通はピンクパンサーみたいな音楽を選ぶと思う。でも久石さんが一番向こうのドアを開けてくださった。何でもそうなんですけど、手前のドアではなく一番向こうのドアを開ける、そこがふんばりどころですよね。

久石:

苦しいですよね。でも、ものを作る時は必ずあることですよね。音楽をやっていても、毎回リセットしてゼロから作ってるつもりなんですけど、やはり覚え慣れた方法論というのがいくつかある。それだと大量に作れるのがわかるんですけど、ゼロにしてまだ開けたことのないドアを開けようとする、そこまでが大変ですよね。一番近いドアを開け続けるとやっぱり枯渇していくし、悪いほうへ向かっちゃいますね。昔ジョン・ウィリアムズがやった『スターウォーズ』と『スーパーマン』と『E.T.』は全部同じメロディーじゃないかと言われてたのね。ほとんどの人はそう言った。でも僕はその時擁護したんです。なぜかと言うと、ジョン・ウィリアムズは自分の音楽を突き詰めて、突き詰めて、その結果自分の音楽はこうだと言い切ったんです。自分をきちんと突き詰めていない人間だと、ジャズ風、クラシック風、ロック風と簡単に書き分けることができる。それはオリジナリティがないということです。でも最後まで自分を突き詰めた人は、似ていてもいいんです。そうしないと、彼も音楽家としてのアイデンティティがなくなってしまう。彼は自分の曲がどれも似ているというのを誰よりもよく知っているはずだし、でもそうせざるを得なかったというところに作家性を感じる。毎回違うことをやろうとした結果、同じような音が生まれたとしても、それは次に発展することだからオーケーなんだと思う。

~中略~

久石:

そうですよね。先週もそういうことがありましたね。テレビドラマでバジェットも小さいし、でもたまにはテレビもやってみようかなと思って曲作りを始めたんです。でも「今日は3曲以内に収めよう」とかいろいろ考えていても、スタジオ入っちゃうとダメなんですよね。いつの間にか真剣になっちゃって、3曲どころか結局28曲も作ってしまいました(笑)。やっぱりどんなものでも監督さんとかスタッフの方々が真剣にやっているのが見えると、自分も発奮するというか、いくところまでいかないと終わらないですね。

秋元:

僕もそうですよ。「これはもう30分で書け、30分で書いて次の楽しいこと考えよう」といって本当に30分で書くんですけど、終わって「やっぱりなあ」と思うと、その後結局2時間ぐらいかけちゃうんですよ。だったら最初からそうすればいいんだけど(笑)。

久石:

ものを作るのってそうですよね。全力を出し切ると「ああ、勿体ないな」なんて一瞬思うんだけど、本当は勿体なくないんですよ。やっぱりいいものができた時は嬉しいですからね。

~中略~

秋元:

そういうことを考えるのが好きなんですよ。今回の映画もプロの映画監督だったら最後の森光子さんが歌う「川の流れのように」のところはフルコーラスじゃなくてワンハーフにしますよね。実際、みんなに反対された。でも異業種監督としてやるんだったら、あれはやらないでしょうということをやらないと、ダメだと思うんですよ。だから、今度久石さんが映画監督をする時は普通はやらないようなことを期待してます。

久石:

僕も普通に考えて、森さんがワンコーラス歌ってそこから美空ひばりさんの方へ乗り換えていくのだろうなと想像していました。秋元さんがツーハーフ粘られたということを聞いて、それならいかに聴きやすくするかを考えるわけですけど、それがなかなかできなかったんですよ。森光子さんの歌に弦楽器を入れてだんだん盛り上げていこうかとか。

秋元:

僕はまるで音がないところにツーハーフでもいいんじゃないかと思ってたんだけど、久石さんが音楽を作ってくださって、上手くこぼれているじゃないですか。それはそれですごく良かった。

久石:

ギリギリのところでね。ドーンと来るところは下手にデコレーションしないで、ストレートに入口だけ弦を入れてちょっとこぼして、あとは歌に委ねてしまって正解だったと思いますね。

秋元:

僕らは職人ではないわけですからね。職人だったらあそこはワンハーフにするんでしょうけど、僕らはどこかに作家性があって、だからやりたいことがどこかにないといけないと思うんです。もちろん観客を観ながらなんですが「これが訴えたい」というものを入れないと。例えば武さんの『菊次郎の夏』は井手らっきょさんとグレート義太夫さんがふざけてばかりいるんだけど、それは武さんの作家性なんですよね。それを編集してカットして、もっと子供をフィーチャリングして泣ける作品にするのなら、武さんである必要がなくなってくる。山田洋次さんだったらあれはやらないだろうし、それをあえて残すところが武さんらしくていいなと思うんですよね。

久石:

迷ってたのは、ラストまで「川の流れのように」の曲を出していないんですよね。途中で一回インストで流して前振りを作ったほうがいいのかとずっと考えていた。でも結局やめた理由は、曲が始まった瞬間に観客が「川の流れのように」だと気づいて予定調和になってしまうから。ラッシュを観た時、出さなくて良かったと思いました。その分、森光子さんのツーハーフ、そしてラストのひばりさんの歌が生きた。

秋元:

ホンの段階でも迷ったんですよ。普通は主人公の大好きな歌が「川の流れのように」だと、例えばラジオから流れてきて涙するとか、友達に会った時にカラオケで歌うとかね。つまり最後になぜあの歌が入るかという必然性を入れる。でも必然性を入れれば入れるほど強引に「川の流れのように」を説明していることになるので、それをばっさり切ってラストに突然入れた。映画というのは、どこを省略するかが一番重要なんですよね。タランティーノの『レザボア・ドッグス』でも銀行強盗のシーンをばっさり抜いてあるけど、それは「想像してください」ということじゃないですか。僕もそういうつもりだったんですけど、アンケートでは見事に「なぜあの歌が唐突に出てくるのかわからない」というのがいっぱいあって。普通は初めにふってあるんですよね。部屋にCDが置いてあって「この曲好きなんだろうな」と悟らせるとか。でも久石さんと同じ理由で、あの曲はあまりにも有名だから途中で触れない方がいいと思ったんですね。

久石:

潔いですね、予定調和を段取りに持ち込まなかったというのは。

秋元:

例えば、あんな妊婦を船で運んでいいのかとか、たかだかトンネル一つ潰れたというだけで道が通れなくなることなんて日本ではないじゃないかとか。でも、そういうのをものともせずに、そういうものなんだと言い切る。

久石:

次回が楽しみですね。次はラブストーリーですよね。『マンハッタン・キス』のような世界の次に『川の流れのように』がきて、次はどう裏切ってくれるのか、楽しみです。

秋元:

でも好きなことをやると当たらないんですよ。もし久石さんが今後ご自分で映画を作る時は、やっぱり当たる当たらないということを考えるんですか? まあ、でも久石さんならもうある種のステータスがあるから芸術作品に仕上がりそうですけど。

久石:

いや、それは考えますよ。一度撮ってみないことにはわかりませんが、大変でしょうね。頭で考えるのと現実は違いますし、甘くないだろうというのはわかっていますから。

秋元:

早く久石監督の映画を観たいですね。

(SWITCH SPECIAL EDITION「秋元康大全 97%」 より)