Posted on 2015/1/10

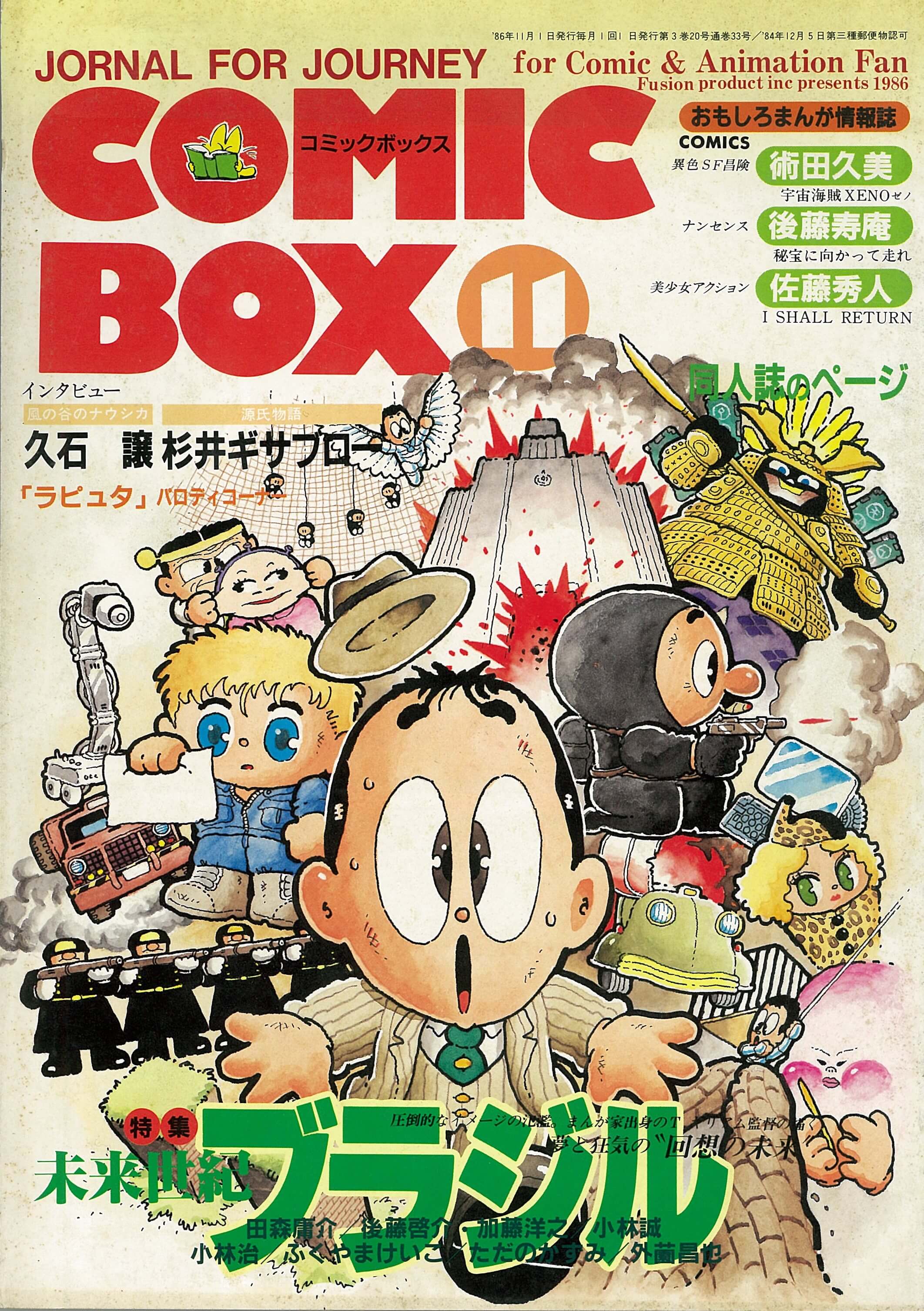

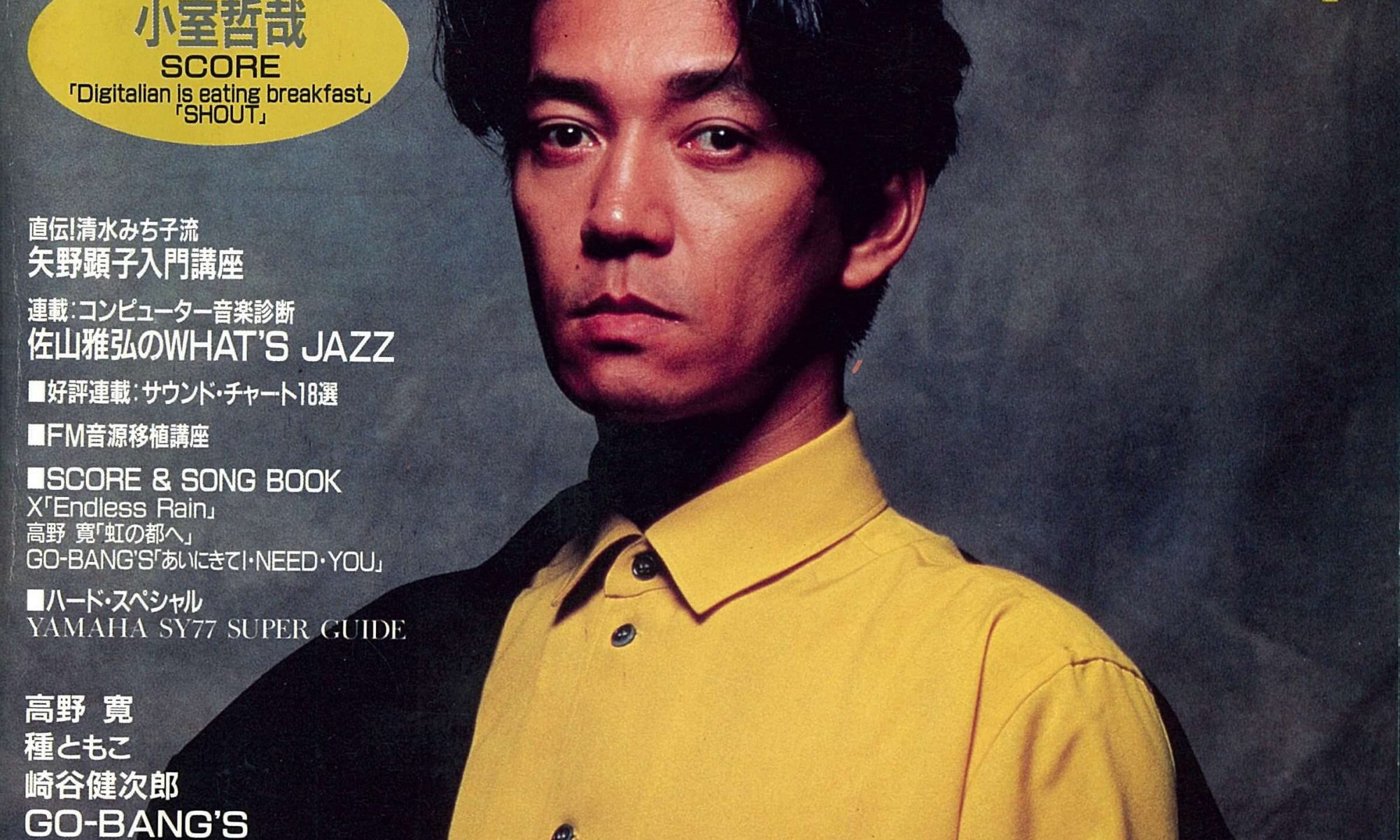

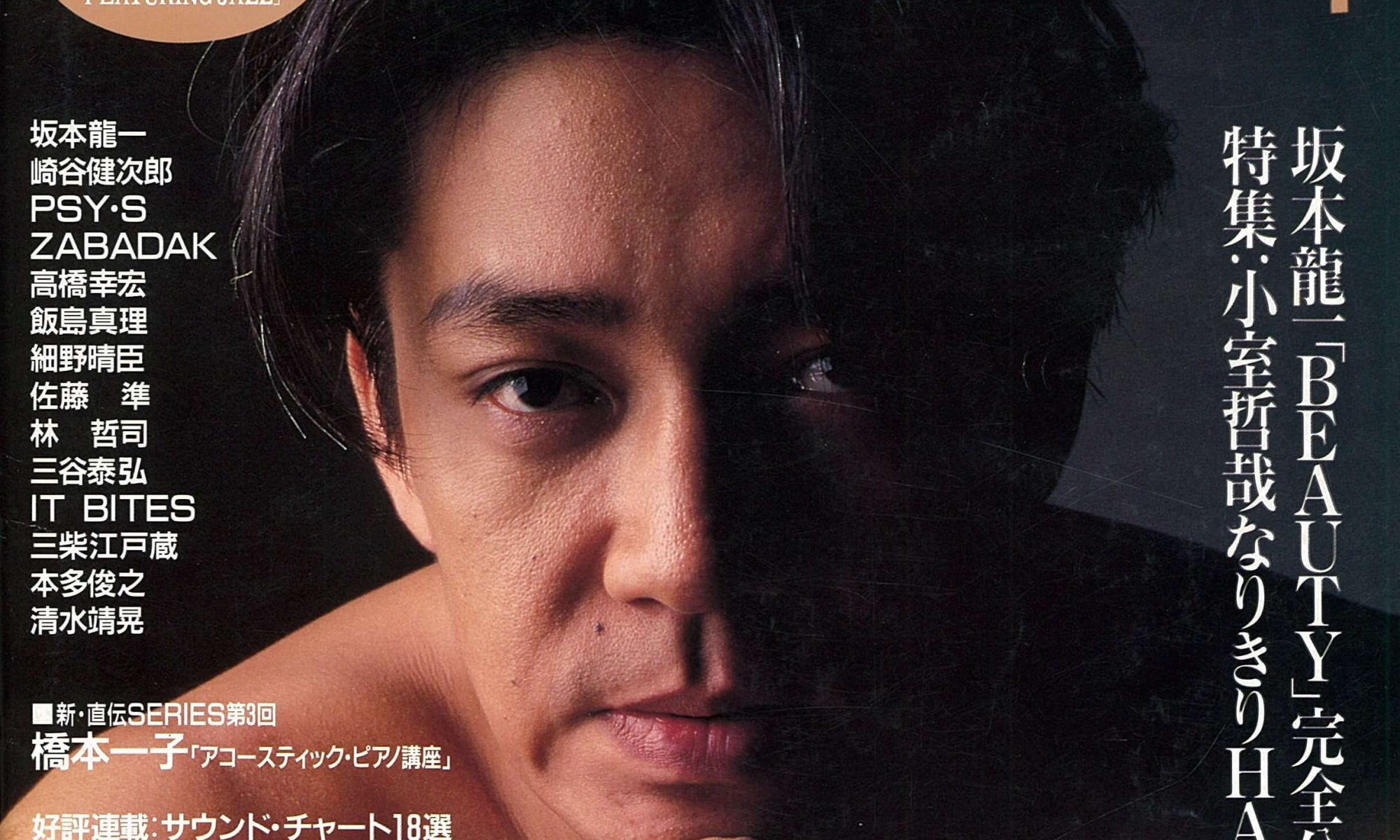

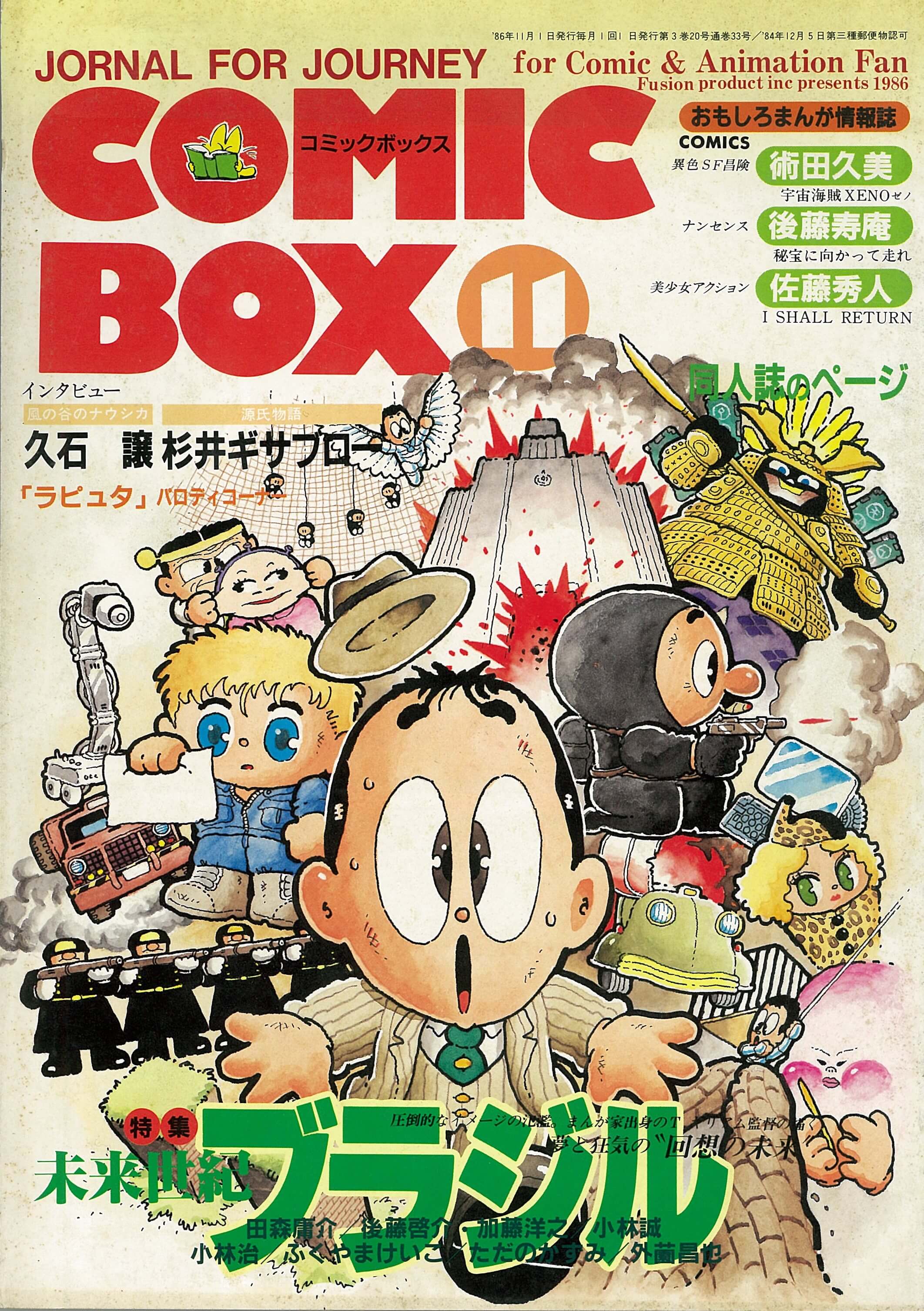

雑誌「COMIC BOX コミックボックス 1986年11月号 vol.34」に掲載された久石譲インタビュー内容です。

今年いちばん苦しんだ仕事は「ラピュタ」

プロデューサー・監督・音楽家という関係ではまず理想に近いものでした

「天空の城ラピュタ」の感動をふりかえってみると、「風の谷のナウシカ」と同様に、音楽がとてもよかったということに気づきます。

ロボットが破壊を続けている要塞側と、シータ救出におもむくパズーのフラップター側との、かけあいのような音楽、シータが「放して!」とロボットがいうとおりにする時の曲の変化……画面を思い出すと音楽も一緒に浮かんできてしまいます。そして、ラストに流れる主題歌♬映画を見たなァという満足感と、ひとつ別の人生を生きたような充実感とで、心地よい疲労を味わいつつ帰路についたのは、僕だけではないでしょう……。

というわけで、今回は「Wの悲劇」「めぞん一刻」なども手がけて、アニメというより”映画音楽”界の鬼才として大活躍中の作曲家、久石譲さんのスタジオにおじゃまして、お話をうかがいました。(『ナウシカ』『ラピュタ』のサントラ盤を出している徳間JAPANの制作担当の渡辺さんも同席しています。)

◎原体験

-久石さんが子供のころ聞いてた音楽というと、何ですか?

久石:

「童謡ですね、やっぱり(笑)。ただ、僕なんかが小っちゃいころって、映画がまだ全盛だったんですよね。で、オヤジが高校の先生で、映画キチガイで──当時、高校生って映画見ちゃいけなかったんで──あの、見張りみたいな感じで映画館に行くたんびに、幼稚園の時、連れてってもらったんですよ。ふたつの映画館あって、それぞれが週がわりの3本立てなんですよ。3本ずつだから6本で、月24本になるんです(笑)。それから3年間か4年間、小学校の下ぐらいまで続きましたから、怪談映画から洋画から「愛染かつら」まで、とにかく全部見てしまった。」

-アニメでは?

久石:

「「ピーターパン」とか、よく覚えてますよ。それで、今は最低になっちゃったけど、当時、とりあえず、映画館が一番、音良かったんです。そういう意味でいうと面白い環境っていうかね、面白い体験したんだなって、最近になって感じます。この2・3年、映画の仕事を増やした段階で、何かそういう時の体験って、生きてるんじゃないかな。」

◎論理的作曲法

渡辺:

「サントラ盤を作曲する時、まず時間を計るんですよね。秒数から──」

久石:

「音符の数、割り出して、どのぐらいのテンポでやるとどのくらいって、途中の変わり目まで何分何秒何コマまで、という感じで計算してやるんですね。」

-素人目からだと、文学的にというか詩的にというか、たとえば海なら”海”というイメージから曲を作るというのなら想像しやすいんですが。

久石:

「あのね、それすごくわかるの。僕の音楽、わりと視覚的に映像浮かびやすい音楽とかいわれるでしょ。これ初めていうけど、逆に一番論理的な方法とってるんだよね。論理的な方法って、そういう曖昧さ許さないわけ。それでやってる自分が一番視覚的っていわれるのが面白いよね。」

-それはもともと持ってらっしゃったものが、論理の中に出ちゃうんでしょうか。

久石:

「というか、あの、過剰な感情表現ていうのは、あんまり好きじゃないんですよ。」

-泣かせようとか、楽しくさせようとかって動機は──

久石:

「ないですね。だからたとえば映画やってても、泣かすシーンに必ず泣かす音楽とかね、走ったら速い音楽とかね、あんまりやってないんですよ。感情にはつけてない場合が多い。」

-じゃ、とっかかりになるものは何でしょう。

久石:

「んとね…アニメの場合、TVの連続の30分番組とかありますよね。3年ぐらい前まで、引きうけてたころって、とにかく苦痛でしたね。何が苦痛かっていうと、ようするに最初に打ち合わせね、キャラクターなんか見せられて、絵もパイロット・フィルムも見られない状態で、Mの数70とか80のメニューが出てくるわけです。1分くらいのやつが30くらいで、30秒がどれぐらいで、5秒が…ってね。で、「ドキッ おどろき」とかね、「あれ?」とかね(笑)。「とんだ はねた」とかって書いてあるメニューがあるわけですよ。それで「はーい」って書かなきゃならない。そうするとね、これ、全然クリエイティヴな仕事じゃないわけですよ、はっきりいって。」

-効果音を作ってるみたいな。

久石:

「劇伴屋でね、MEなんですよね、ミュージック・エフェクトなんです。音楽ではないんですよ。そうした時に、けしてこれはクリエイティヴな仕事ではないと思ったんで、一切やめちゃったのね。」

-作りっぱなしで、それが具体的にどう使われてるのかってのは──

久石:

「わかんない。あとは選曲屋が全部やるわけでしょ。だからね。自分でそれはもう見るのが苦痛なわけね。「何だこれは何だこれは」ってのが多いから。結局、最初の一回見ただけで、あと二度と見たことないです。あれは、予算の問題とか、やっぱり今の現状でできたシステムだと思うんですよ。外国、どこいってもあんなシステムないものね(笑)。何も浮かばないところに70曲作って、しかも4時間か5時間で全曲録音するんでしょ。わーっととって、ハイ次、ハイ次でとってくんですよ。あれやるとね、正直いって、つらい。

「ナウシカ」とか「アリオン」「ラピュタ」とやらせてもらって、”映画”ってとらえ方してたんですよ。ただ、実写ものよりも表現はオーバーにできますよね、ある意味で。人間が動かないぶんだけね。実写ものって「Wの悲劇」もそうだけど、アニメの時みたいに音楽がぐわーっとやっちゃうと、ちょっと浮いちゃう。日常のテンポに近いからね。だから「もうちょっとおさえた表現に…大きな違いでいうと、それぐらいですよね。」

◎映画音楽定義

-高畑さんとは?(高畑勲=プロデューサー)

久石:

「ええ、というか音楽監督は僕と高畑さんでやってるようなもんで。高畑さんは音楽的にすごく鋭いヒトですから。」

-方針というのは…

久石:

「「ナウシカ」の時は、高畑さんと僕ですごいやりあってね。昼の1時から始めて、ぐるっとまわった明け方までっていうのが、二回かな、ありましたね。」

-どのへんが争点なんですか。

久石:

「あの時はね、けっこうすごかったんですよね。僕の音楽のつけ方と通常のと違うから。あと、具体的な話ですよね。」

-どの絵のところから音楽が入って、どこで終わるとか?

久石:

「ていうことの前に、音楽は何で、何のために入れるのか(笑)。そこからなっちゃうわけね。そうすると、人物につけるのは僕はキライだからやんない、”誰々のテーマ”っぽいものはやめる、って始めちゃうと入れるとこがなくなってくるでしょ(笑)。ふつうはだいたい、感情が動いたらつけるとか、走ったらつけるとか決まってるんだけど、そういうつけ方、一切やめたから。もうたいへんだったんですよ。それが最初にいろいろ話合いして、お互いに理解して、それからやっと、どこに何の音楽って話に入ったから(笑)。

「ナウシカ」の出だしのほうで、王蟲に追われて、ユパですか、あれを助けて、谷に帰るっていうんですよね。それで、谷に帰るっていった瞬間から谷に着くまで、音楽がフル・ヴォリュームなんですよ。ターリララ~♪とメインテーマに近くでかい音で鳴らしちゃって。みんなふつう、そう考えないんですよね。あそこは単にツナギなんだからと思うところが、あそこ僕は一番ヴォリュームが欲しいとか、そういうつけ方してっちゃうんで。そのへんの争点がけっこうありましたね。

基本的には、ストーリーが動いているところには音楽をつける必要がないんですよね。言い切っちゃうと語弊はあるんだけど、一応そういうとらえ方していると、ああいうシーンというのは、シーンを楽しむためのシーンだから、そういうところに音楽ってすごく要るような気がするんですよね。毎回、ある程度違いますけど。かなり話してたのが、今回の「ラピュタ」でもいい形でやっぱり出てきてますよね。」

-理解が前提になって、先へ進めたと。

久石:

「僕のほうが出したのがね、とにかくアニメとしてとらえないから、”映画”としてやるから、長い音楽つけたいと。ひたすら長い音楽つけたいっていう希望出したわけです。で、打ち合わせ終わったあとも大変でしたね。そのシーンにつける段階になって、やっぱり秒数が、定尺出てないからね。コンピューターで、何秒何コマまでいっちゃうから、あとで「ちょっとつまみました」っていうのは許されないわけですよ。その音楽死んちゃうから。確認につぐ確認で作っていってね。」

才谷:

「宮崎さんの方から注文は。」

久石:

「宮崎さんからは、ひじょうに感覚的な注文も含めてね、いろいろいただきました。だけど、けっこうそのへん信用していただけたせいか、具体的な話ってのは高畑さんと進めてるのが多くて、宮崎さんは「ここもっとパーッといく」とか「いいなァこの感じ」(笑)。とかの会話ですんでたからラクでしたけどね。「ナウシカ」で徹底的にやっちゃってる部分があるから、お互いに信頼感ってすごくあったんですよ。最後の、主題歌の選定の時からかなり和気あいあいとやってたから、こんなにうまくいっていいんだろうかと思うぐらいうまくいってましたね。」

渡辺:

「あの主題歌に関しては、ほんとにすばらしい進行だったんですよ。」

-主題を歌っている主題歌らしい、いい曲で、あれを聞いて映画館を出てくると、やっぱり歌いたいって気になりましたね。詞もすごい素直で…。

久石:

「そうですね。やっぱり宮崎さんと高畑さんもそう思われたんじゃないですかね。映画を見始めたところから見終わるところまでを責任もって提出したい、そう思った時にやっぱり歌も自分たちで作らざるをえないというか、作りたい、それはすごく素直な発想だと思うんですよね。」

◎ベストワーク・ラピュタ

久石:

「1年間に2作、本気で「アリオン」「ラピュタ」ってやるのは、ほんとにつらかったですね。安彦さんもやっぱりすばらしい人だし、宮崎さんはもう神様みたいな人だし、そうすると、あの…期間があまりにもなかったんですよ。音楽的にいっちゃうと僕は「アリオン」のほうがラクなんです。ああいうスペクタクル・ロマンのようなやつって、子供向けにやさしくとか考えないでいいから、自分の今もってるサウンドをストレートにぶつければ、けっこうそれなりになってっちゃう。ところが、「ラピュタ」やった時はね、テーマが「愛と夢と冒険」と、これはね、何が一番くるかというと、メロディー・ラインが、あったかい。メロディー・ライン聞いただけで夢をもてなきゃ意味がないってことがくるんですね。これが苦手なの。もうちょっとハスにかまえたようなものが多かったせいか(笑)。あんまりこうストレートにやんなきゃいけないってのは、つらかったのね。死ぬほどこっちが苦労してて、出てくる音はできるだけカワイイ音が出てくるようにするわけでしょ。今年で一番苦しんだ仕事ってったら「ラピュタ」のイメージアルバムでしたね。サントラでは、まったく苦しみはなかったですね、1時にスタジオに入って明け方5時、1日15時間というのを日曜祭日なしで2ヶ月間ぶっ続けでやってた。というのは、映画の「めぞん一刻」とか自分のソロ・アルバムもあって…。」

才谷:

「「ラピュタ」一本だとどれぐらいですか?」

久石:

「本格的につめてレコーディングに入った段階では、1日15時間の10日前後なんです。150時間なんですよね。ところがその前後、テーマの選定とか考えるとすごい時間かかってますよね。」

才谷:

「それは他の映画音楽の時と、だいたい同じようなパターンなんですか。」

久石:

「いや、こんなにかけません。4日から1週間。ラッシュ、2回ぐらい見て、それでオール・ラッシュ、最後の打ち合わせして、それからビデオをもらってスタジオに入るという形態で1週間。」

才谷:

「久石さんの理想とする音楽のつけ方といいますと…僕なんかだと、黒澤明・早坂文雄さんのように、撮影に入る前のアイデアの段階から、お互いの理解ができているのがいいのではないかと…。」

久石:

「今回の映画で、高畑さん、宮崎さんと僕がやれた会話というのは、おそらく、その黒沢さんたちのあとでいったら、一番理想的なんじゃないでしょうか。というのは、「ナウシカ」で、あれだけやってお互いのことがわかりあってて、打ち合わせの段階で「イメージ・アルバム」という素材が全部出てるわけですよ、テーマの。もうある素材だから、すごい具体的に突っ込んだ会話ができる、と。これは他の映画でもできないですよ絶対に。もう、イメージ・アルバムの段階で、かなりのクオリティで作りましたからね。今回なんかは、プロデューサー・監督対音楽家という関係では、まず理想に近いですね。

で、映画の中の段階になってくると、もうちょっと期間が欲しい。ビデオを、かなり完成されてから欲しい。それから、今回はドルビーだったんで比較的許せるけれども、これがモノだったら悲惨でしょうね。やっぱり日本の劇場は、できるだけ早く、せめて35ミリでドルビーできる体勢をとって欲しい…。」

◎英国的曲想共感

-「ラピュタ」ですが、イギリス風とか特に意識されたことは?

久石:

「ていうかね、僕のメロディーがね。イギリス人のローカル・ミュージックみたいなメロディー・ラインが多いんですよ。アイルランドとかスコットランド民謡みたいな。「グリーン・スリーブス」だとか…。素直にやると、そのへんいっちゃうんですよ。だから…難しいんですよね。それいっちゃうと「Wの悲劇」もまったく同じですから。タララン、タララ♪で、もう「早春物語」もそうだし、「アリオン」もそうだし、今度の「ラピュタ」がそうで。こりゃもう自分の、仕方がないねっていう感じがする部分でもあるんですけど。ロンドンに行くと、イヤなくらいになじむのね。わかる!(笑)」

◎熱烈待望WITH宮崎

才谷:

「今後、組んでみたい監督というと…」

久石:

「…けっこう巨匠が多いんですよね。だから、もうちょっとね、若い人っていうか、と、そろそろやりたいなって気分があります。それと、一作やったぐらいじゃ、ジャブの応酬で終わっちゃうんで、一度だけじゃなく…。」

才谷:

「久石さんの宮崎観って…さっき”神様”とおっしゃいましたけど。」

久石:

「もうね、まったくそう思って。あれだけ子供でいられるっていうのは、すごいことだと思うんです。世界を持ってて、それで輝いている。これだけの、あんまりよくない時代だど、斜にかまえるってのは、やれば誰でもなっちゃうんだよね。その時にやっぱりあえて「愛と夢と冒険」と、って、それはすごいと思う。」

-久石さん自身も、子供らしさを持ってらっしゃるというか、持ち続けたいわけですね?

久石:

「それはすごくあるけど、宮崎さんほど純粋じゃないかもしれない(笑)。だからね、さっき今後やりたい人って聞かれた時、まっさきに宮崎さんていおうと思ったんだけど…。宮崎さんとやりたいですね。ただ、ずっとやるとマズイから、一、ニ作、他の人とやってもらって、また僕に戻って欲しい(笑)。」

「いいアニメで、音楽もよかった」などといった次元でなく、傑作となるべくしてなったのだということが、実によくわかります。ところで、ここに収録したお話は、実はほんの一部にすぎず、「ナウシカ」についてや映画音楽について、音楽と数学の関係、「アマデウス」、イギリスのロック……などなど、他にもたくさん興味深いお話をうかがっているのです。

それらのお話が取材した3人の頭の中にだけあるというのは、これはもうリッパな犯罪行為ですので、次号でインタビューのロング・ヴァージョンをお送りしたいと思います。取材の3人が垣間見た、久石さんの才能、知性、優しさ、スケール…といった魅力の一部でも伝わってくれると嬉しいのですが…。

(COMIC BOX コミックボックス 1986年11月号 vol.34 より)