2025年8月8日 配信リリース

2026年5月29日 CD発売 UMCK-1790(予定)

2026年5月29日 LP発売(予定)

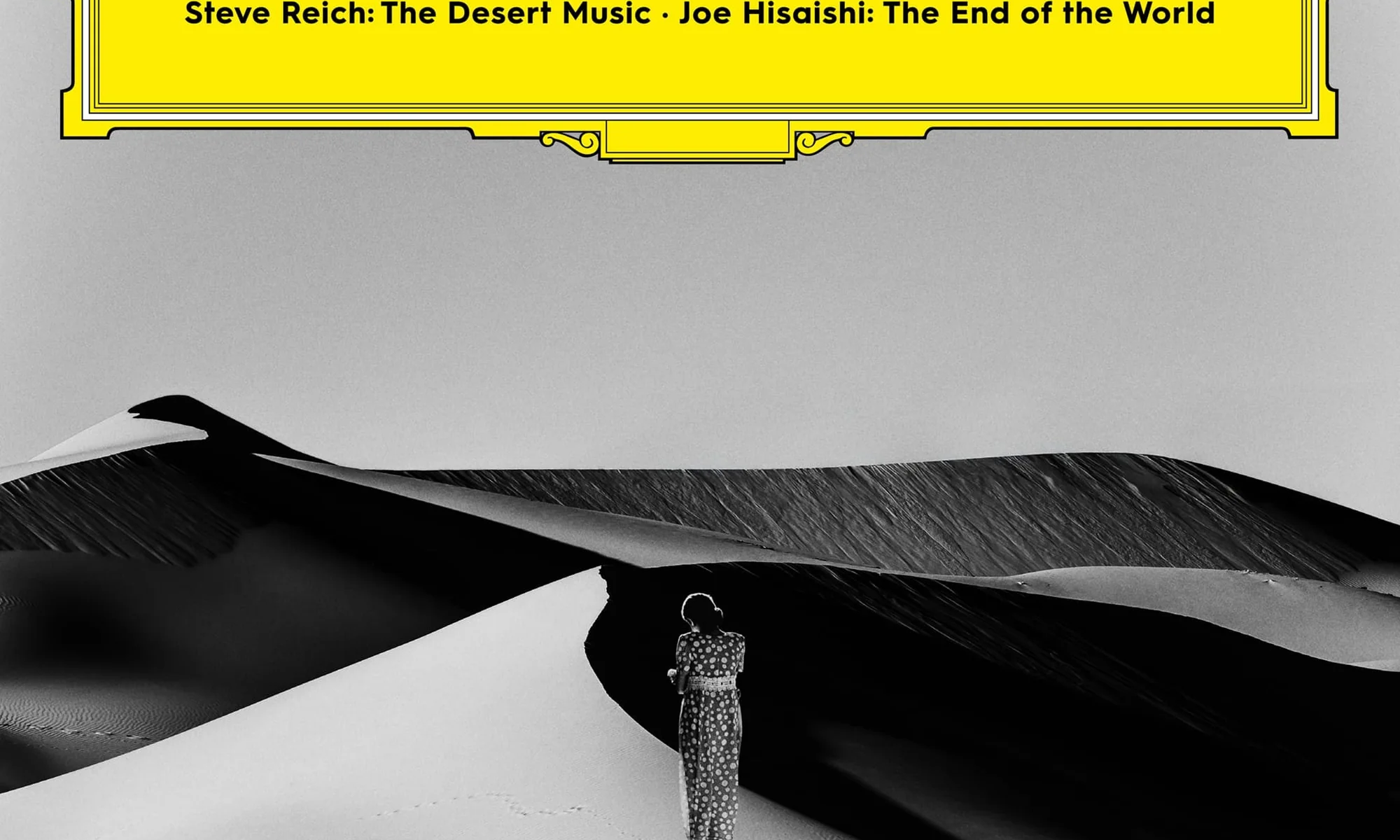

久石譲が作曲家の視点でクラシック曲の新たな魅力を引き出すシリーズ「JOE HISAISHI Future Orchestra Classics vol.7」を収録したライブ盤。

ニューヨークの同時多発テロ(9.11)の発生現場を訪れた際の衝撃がきっかけとなって作曲を始めた「The End of the World」は2015年以来9年ぶりとなる再演を収録。

また、ミニマル・ミュージックの巨匠にして現代最高の作曲家のひとりであるスティーヴ・ライヒの「砂漠の音楽」【※オリジナル編成版(1984年)全曲】は世界初演から40年間、日本での演奏が実現していなかった難曲。今回久石譲の手により日本初演となり、各所から絶賛を浴びた演奏である。

・デジパック仕様

・日本語解説書封入

(メーカー・インフォメーションより)

Joe Hisaishi – The End of the World (Version for Soprano): III. D.e.a.d (Visualizer)

from Deutsche Grammophon YouTube

Joe Hisaishi:The End of the World

久石譲:ジ・エンド・オブ・ザ・ワールド

久石譲が2007年秋にニューヨークを訪れた時の印象がきっかけとなり、2008年から作曲に着手した組曲《The End of the World》は、2001年同時多発テロ(9.11)による世界秩序と価値観の崩壊が引き起こした「不安と混沌」をテーマにした作品である。もともとは《After 9.11》という仮タイトルが付けられていたが、久石はカントリー歌手スキータ・デイヴィスが1962年にヒットさせたヴォーカル・ナンバー《この世の果てまで The End of the World》にインスパイアされ、組曲全体を《The End of the World》と命名した。2008年に、〈I. Collapse〉〈II. Grace of the St.Paul〉〈III. Beyond the World〉の3楽章からなる組曲として初演された後、この作品は一種のワーク・イン・プログレスとしてさまざまな変遷をたどり、2015年のW.D.O.(ワールド・ドリーム・オーケストラ)公演において、上記3楽章に〈D.e.a.d〉を挟み込んだ4楽章+久石がリコンポーズした《この世の果てまで》の計5楽章(4+1)の組曲として演奏された。本日演奏されるのは、そのW.D.O.2015公演で初演されたヴァージョンである。

I. Collapse

ニューヨークのグラウンド・ゼロの印象を基に書かれた楽章。冒頭、チューブラー・ベルズが打ち鳴らす”警鐘”のリズム動機が、全曲を統一する循環動機もしくは固定楽想(イデー・フィクス)として、その後も繰り返し登場する。先の見えない不安を表現したような第1主題と、より軽快な楽想を持つ第2主題から構成される。

II. Grace of the St. Paul

楽章名は、グラウンド・ゼロに近いセント・ポール教会(9.11発生時、多くの負傷者が担ぎ込まれた)に由来する。冒頭で演奏されるチェロ独奏の痛切な哀歌(エレジー)がオリエンタル風の楽想に発展し、人々の苦しみや祈りを表現していく。このセクションが感情の高まりを見せた後、サキソフォン・ソロが一種のカデンツァのように鳴り響き、ニューヨークの都会を彷彿とさせるジャジーなセクションに移行する。そのセクションで繰り返し聴こえてくる不思議な信号音は、テロ現場やセント・ポール教会に駆けつける緊急車両のサイレンを表現したものである。

III. D.e.a.d

もともとは、2005年に発表された4楽章の管弦楽組曲《DEAD》の第2楽章〈The Abyss~深淵を臨く者は・・・・~〉として作曲された。《DEAD》(”死”と、レ・ミ・ラ・レの音名のダブル・ミーニング)の段階では器楽楽章だったが、本日演奏されるW.D.O.2015ヴァージョンに組み込まれた際、久石のアイディアを基に麻衣が歌詞を書き下ろした声楽パートが新たに加えられた。原曲の楽章名は、ニーチェの哲学書『ツァラトゥストラはかく語りき』の一節「怪物と闘う者は、その過程で自分が怪物にならぬよう注意せねばならない。深淵を臨(のぞ)くと、深淵がこちらを臨き返してくる」に由来する。ソリストが歌う歌詞が、特定の事件(すなわち9.11)や世俗そのものを超越し、ある種の箴言(しんげん)のように響いてくる。

IV. Beyond the World

3楽章版の《The End of the World》が2009年のアルバム『Minima_Rhythm』に収録された際、久石自身の作詞によるラテン語の合唱パートが新たに加えられた。「世界の終わり」の不安と混沌が極限に達し、同時にそれがビッグバンを起こすように「生への意志」に転じていくさまを、11/8拍子の複雑な変拍子と絶えず変化し続ける浮遊感に満ちたハーモニーで表現する。楽章の終わりには、第1楽章に登場したチューブラー・ベルズの”警鐘”のリズム動機が回帰する。

組曲としては、以上の4つの楽章で一区切りとなり、最後に《この世の果てまで》のリコンポーズ版がエピローグ的に演奏される。

Recomposed by Joe Hisaishi:The End of the World

原曲《この世の果てまで》の歌詞の内容は、作詞者シルヴィア・ディー(Sylvia Dee)が14歳で父親と死別した時の悲しみを綴ったものとされている。久石がこのヴォーカル・ナンバーを組曲の終わりに付加した理由のひとつは、この曲のメロディーが持つ美しさを久石が高く評価していたからである。このように、パーソナルな思いを表現した世俗曲や民謡のメロディーを、シンフォニックな大規模作品の中に引用する手法は、久石が敬愛するマーラーの作曲の方法論に通じるものがあると言えるだろう。愛する者を失った悲しみをエモーショナルに歌うソリストと、その嘆きを温かく包み込むコーラスの背後で、チューブラー・ベルズのリズム動機がかすかに聴こえてくるが、その響きは今までの恐ろしい”警鐘”から、祈りの”弔鐘”へと変容を遂げている。最後に、チューブラー・ベルズが”希望の鐘”を静かに暗示しながら、全5楽章の組曲全体が安らかに閉じられる。

楽曲解説:前島秀国

Steve Reich:The Desert Music

スティーヴ・ライヒ:砂漠の音楽

スティーヴ・ライヒが1982年から83年にかけて作曲した《砂漠の音楽》は、アメリカの詩人/医師ウィリアム・カーロス・ウィリアムズ(1883-1963、以下WCWと表記)の詩をテキストに用いて作曲された、ライヒ最大の編成を持つ作品である。かねてからWCWを敬愛してきたライヒは、詩集『砂漠の音楽 その他の詩』(1954年出版)と『愛への旅』(1955年出版)に収められた詩を選択・抜粋・編集した上で、本作品の歌詞に用いている。

WCWの詩以外に、ライヒは次の3つの「砂漠」から作曲のインスピレーションを得た。まず、旧約聖書の出エジプト記に登場するシナイ半島の砂漠。2つめは、ライヒ自身が何度か往復したことがあるカリフォルニア州ハーヴェの砂漠。そして3つめが、人類初の原爆実験を含む多くの核実験が行われた、ニューメキシコ州アラモゴートの砂漠である。そこでライヒは、WCWがヒロシマとナガサキ以降の時期に書いた3篇の詩を意図的に選択し、詩人の関心とライヒ自身の関心を音楽の中で合致させようと試みた。ライヒは筆者との取材の中で、次のように《砂漠の音楽》を解説している。「私の曲に限りませんが、どんな音楽でも歌詞がある場合には、その言葉に含まれるサウンドと意味を大切に扱わなければいけません。もちろん、歌詞に用いるテキストは自分で選びましたが、歌詞の存在によって、普段の自分だったら絶対にしないような作曲をせざるを得なくなります。《砂漠の音楽》では、WCWの詩が原爆を扱っているので、今までの自分の曲になかった暗さを音楽で表現する必要があったんです」。

今回日本初演される1984年初演版のオーケストラ(4管編成)でとりわけ注目すべきは、ライヒのアンサンブル作品で中心的な役割を果たすマレット楽器が指揮台を囲むように配置され、視覚的にも聴覚的にもリズム(パルス)がこの曲の中心だとライヒが強調していること、そして弦5部が3声のカノンを頻繁に演奏するため、3つの小グループに分割されて配置されているという点である。

全5楽章はABCBAのアーチ構造で構成され、中間のCの第3楽章はそれ自体がABAのアーチ構造を内包している。それぞれの楽章は和音のサイクル(循環)に基づいて作曲され、第1楽章と第5楽章、第2楽章と第4楽章、第3楽章がそれぞれ固有のサイクルを持つ。さらに、第2楽章と第4楽章、第3楽章の両セクション(IIIAとIIIC)は、それぞれ同じ歌詞が用いられている。かくして、切れ目なく演奏される全曲は、第1楽章でパルスのリズムと和音のサイクルを提示し、第3楽章中間のIIIBで折り返し地点に達した後、それまでの往路を復路として帰っていくように逆行し、第5楽章の最後で冒頭のパルス音と和音のサイクルに回帰する。

このような構造に加え、先に紹介したライヒの発言にもあるように、音楽にはテキストの内容が色濃く反映されている。具体的を挙げると、第2楽章と第4楽章の歌詞は、ライヒ自身の音楽とその聴取態度を自己言及的に表現したテキストとして歌われる。合唱が「半分ほど目を閉じてみよう。目で聴くわけではないのだから」と歌うのは、1970年代にライヒの音楽に対して貼られた「睡眠音楽」「トランス音楽」というレッテルに対する反論である。これに対し、半音階を多用した暗い第3楽章では音楽外の問題、すなわち原爆が扱われている。それを端的に表しているのが、第3楽章のIIIAとIIICで歌われる「ようやく願望を実現した以上、人類は願望を変えるか滅びるしかない」という黙示録的な歌詞であり、IIICでヴィオラが演奏するサイレン音すなわち”警報”である。そして、合唱がIIIBで「音楽の基本はテーマの繰り返しだ」と歌い始めると、音楽は”カノン地獄”と呼びたくなるような凄まじい対位法(カウンターポイント)に突入し、やがてカノンは「現状の解決」すなわち「解決すべき現実の諸問題 the facts to be resolved」という言葉を扱い始める。つまり、「繰り返し」を続けるライヒのミニマル・ミュージックと同様、たとえ難しくても、人類は「諸問題」に厭くことなく向き合っていかなければならないという言外の意味がそこに込められている。

なお、最後の第5楽章の歌詞に関して、ライヒはWCWのテキストを編集することで「最も先に光を届ける」人が具体的に誰なのか、敢えて明示を避けている。WCWの原詩ではトルストイ、孔子、ブッダ、リンカーンなどの人物が挙げられているが、原詩の文脈とライヒの作曲意図を踏まえ、歌詞の拙訳では「偉人」と曖昧にしておいた。

楽曲解説:前島秀国

(「JOE HISAISHI FUTURE ORCHESTAR CLASSICS Vol.7」コンサート・パンフレットより)

CD

スティーヴ・ライヒ: 砂漠の音楽

01. I. fast

02. II. moderate

03. IIIA. slow

04. IIIB. moderate

05. IIIC. slow

06. IV. moderate

07 V. fast

久石譲:The End of The World

08. I. Collapse

09. II. Grace of the St. Paul

10. III. D.e.a.d

11. IV. Beyond the World

12. Recomposed by Joe Hisaishi: The End of the World

レコーディングデータ

録音年:2024年7月31日、8月1日

録音場所:東京・サントリーホール

指揮者:久石譲

コンサート・マスター:近藤薫

ソプラノ:エラー・テイラー

合唱:東京混声合唱団

楽団:FUTURE ORCHESTRA CLASSICS