Posted on 2021/11/04

2020年開館、新都市型水族館『Xpark』(台湾)の館内音楽は久石譲書き下ろしによるものです。このたび、久石譲インタビュー動画が公開されました。そして、2021年11月から音楽は新しいバージョンになるそうです。ぜひご覧ください。 “Info. 2021/11/04 「Xpark」台湾水族館 久石譲 インタビュー動画公開 【5/4 Update!!】” の続きを読む

Posted on 2021/11/04

2020年開館、新都市型水族館『Xpark』(台湾)の館内音楽は久石譲書き下ろしによるものです。このたび、久石譲インタビュー動画が公開されました。そして、2021年11月から音楽は新しいバージョンになるそうです。ぜひご覧ください。 “Info. 2021/11/04 「Xpark」台湾水族館 久石譲 インタビュー動画公開 【5/4 Update!!】” の続きを読む

Posted on 2022/05/01

2022年4月28,29日、久石譲コンサート「HISAISHI DIRIGUJE HISAISHIHO」がチェコ・ブルノにて開催されました。久石譲指揮は初登場、久石譲作品は二度目となります。SNSがきっかけで各方面を賑わせたニュースなコンサートでした。そのことも記録しています。そのことに翻弄される前に、めくりかえすとこのコンサートまでしっかりとつながっていたこともありました。 “Info. 2022/05/01 《速報》「HISAISHI DIRIGUJE HISAISHIHO」久石譲コンサート(ブルノ)プログラム” の続きを読む

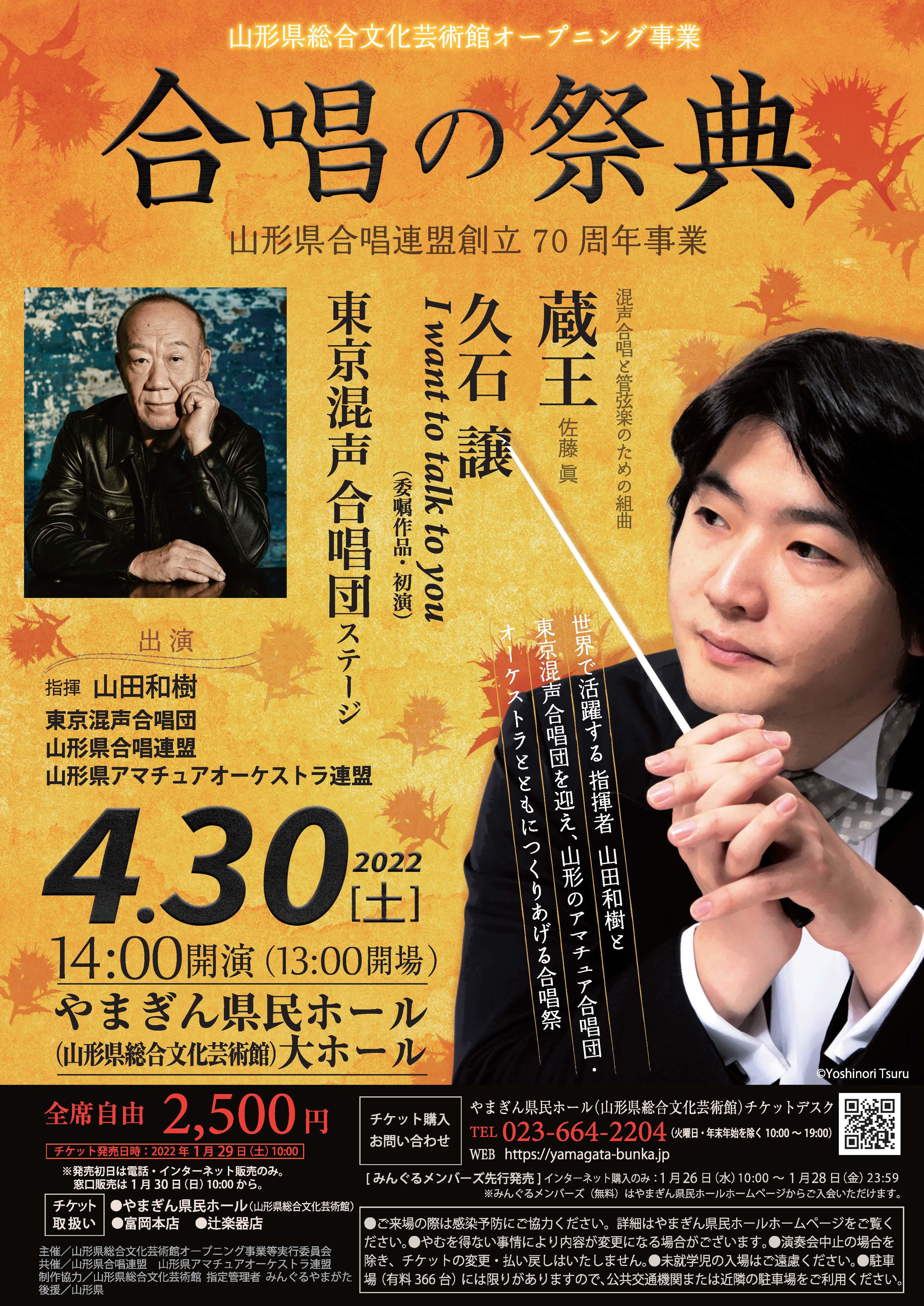

2022年4月30日 世界初演

山形県合唱連盟創立70周年事業

山形県総合文化芸術館オープニング事業

「合唱の祭典」

2020年5月10日開催予定されていたものの、新型コロナウィルスの影響に伴い延期・中止のスケジュールを経てようやく2年越しの振替公演となった。また、久石譲の新作が自身の指揮やコンサートによって初演を迎えるのではないかたちは近年の中で珍しいケースといえる。

I Want to Talk to You (委嘱作品・初演)

作曲:久石譲

1. I Want to Talk to You 作詞:麻衣 久石譲

2. Cellphone 作詞:久石譲

指揮:山田和樹

パーカッション:大場章裕、和田光世

ピアノ:鈴木慎崇、今村尚子

合唱指揮:水戸博之、鈴木義孝、柿﨑泰裕

合唱:東京混声合唱団、山形県合唱連盟、合唱団じゃがいも、合唱団Pianeta、鶴岡土曜会混声合唱団

楽曲解説

「I Want to Talk to You」は、2020年5月に山形県山形市で行われる予定だった「合唱の祭典」で演奏するために山形県から委嘱されて作曲した。僕の作品としては初めての書き下ろし合唱作品になるはずだったが、Covid-19の世界的パンデミックのため何度か順延され、2年後の2022年4月にやっと初演される運びになった。

当初は、街を歩いていても、店に入っても、電車の中でも人々は携帯電話しか見ていない、人と人とのコミュニケーションが希薄になっていくこの現象に警鐘を鳴らすつもりでこのテーマを選んで作曲したが、その後の人と人との接触を控えるこの状況では、携帯電話がむしろコミュニケーションの重要なツールになった。別の言い方をすると世間という煩わしい人との関係性から逃れる便利なアイテムが最小限の人との接触のアイテムになった。なんとも皮肉なことだが、それだけ携帯電話が人々にとって必須なものになったということだろう。

作詞はいくつかのキーワード、例えば「Talk to you」をコンピューターで検索し関連用語やセンテンスを抜き出し、音のイメージに合う言葉を選んでいった。最終的には、I. I Want to Talk to Youは娘の麻衣が詩としてまとめ、II. Cellphoneは僕がまとめた。約20分の作品になり、少合唱グループと大合唱グループ、それに2台のピアノとパーカッションという編成になった。

作品としてはこれで完成しているが、僕としては日本語でも聴きたいと思っている。つまり日本語バージョンである。そこには弦楽オーケストラが演奏していることも想定している。山形の皆さんには、これが終わりではなく、これからも機会があるたびに進化してくこの作品を聴いて(歌って)いっていただきたいと思っている。

久石譲氏からのプログラムノート

(「合唱の祭典」コンサート・パンフレットより)

ここからはSNS情報による。

・演出には携帯電話の呼び出し音、指揮合図による音の消音など。また最後は、着信の入った電話を渡された指揮者がスマホ片手に話しながら退場する、という演出もある。

・I. I Want to Talk to You、ビブラフォンを低弦楽器の弓で弾く特殊奏法もある。

・II. Cellphone、クラッピング(手拍子)やストンプ(足を踏み鳴らす)も取り入れられている。

・久石譲からのビデオレターも流された。同期間の海外公演先チェコにて撮影したもの。

・作詞を手がけた麻衣も会場に駆けつけた。

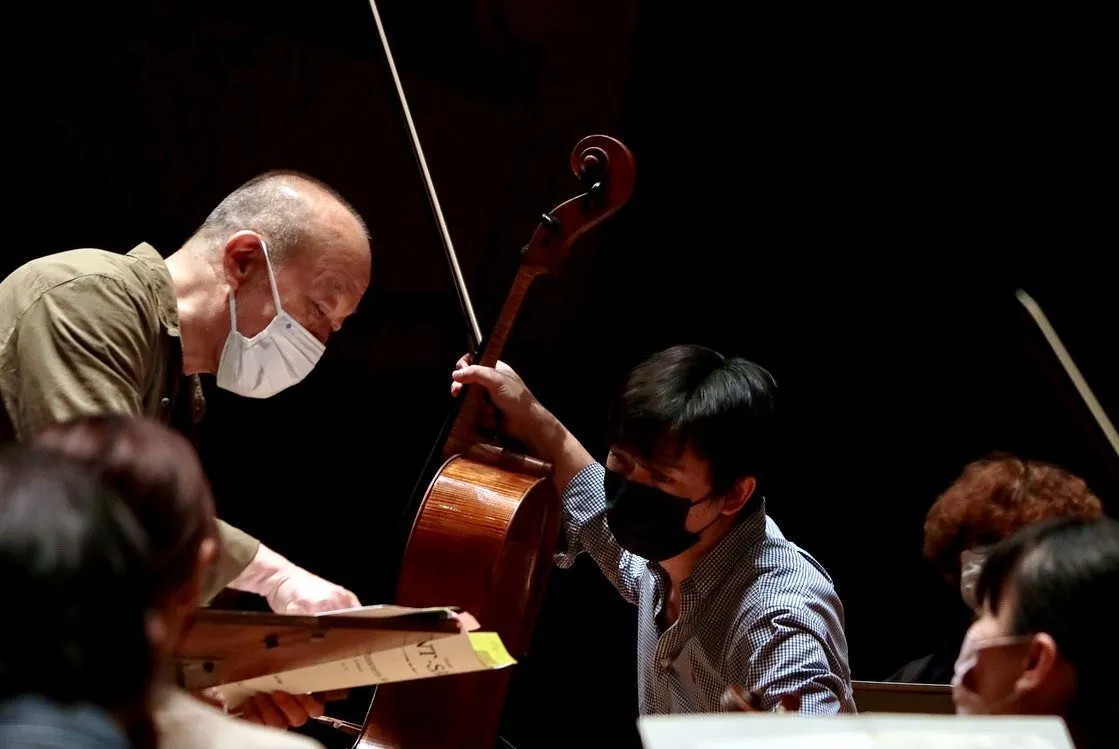

リハーサル風景

from 東京混声合唱団 公式ツイッター

https://twitter.com/TokyoKonsei

2022.10 追記

2022年10月30日開催「リトルキャロル 26周年コンサート」にてプログラムされた。

I Want to Talk to You ~ for string quartet, percussion and strings ~

2021年3月開催「久石譲コンサート 2021 in ザ・シンフォニーホール」にて世界初演。2020年5月開催予定だった合唱版の順延によって、ほぼ同時期に構想された弦楽バージョンが先がけて披露された。久石譲指揮、共演は日本センチュリー交響楽団。

2021年7月開催「久石譲 FUTURE ORCHESTRA CLASSICS Vol.3」にてプログラム。久石譲指揮、FOCの以心伝心タッグで披露された。

この弦楽バージョンは久石譲公式チャンネルなどから特別配信されている。

2023.6 追記

合唱版のライブ映像公開にともないレビューを新しく記した。

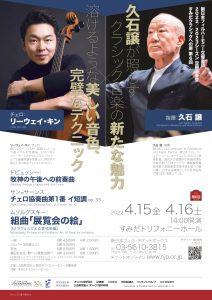

Posted on 2022/04/28

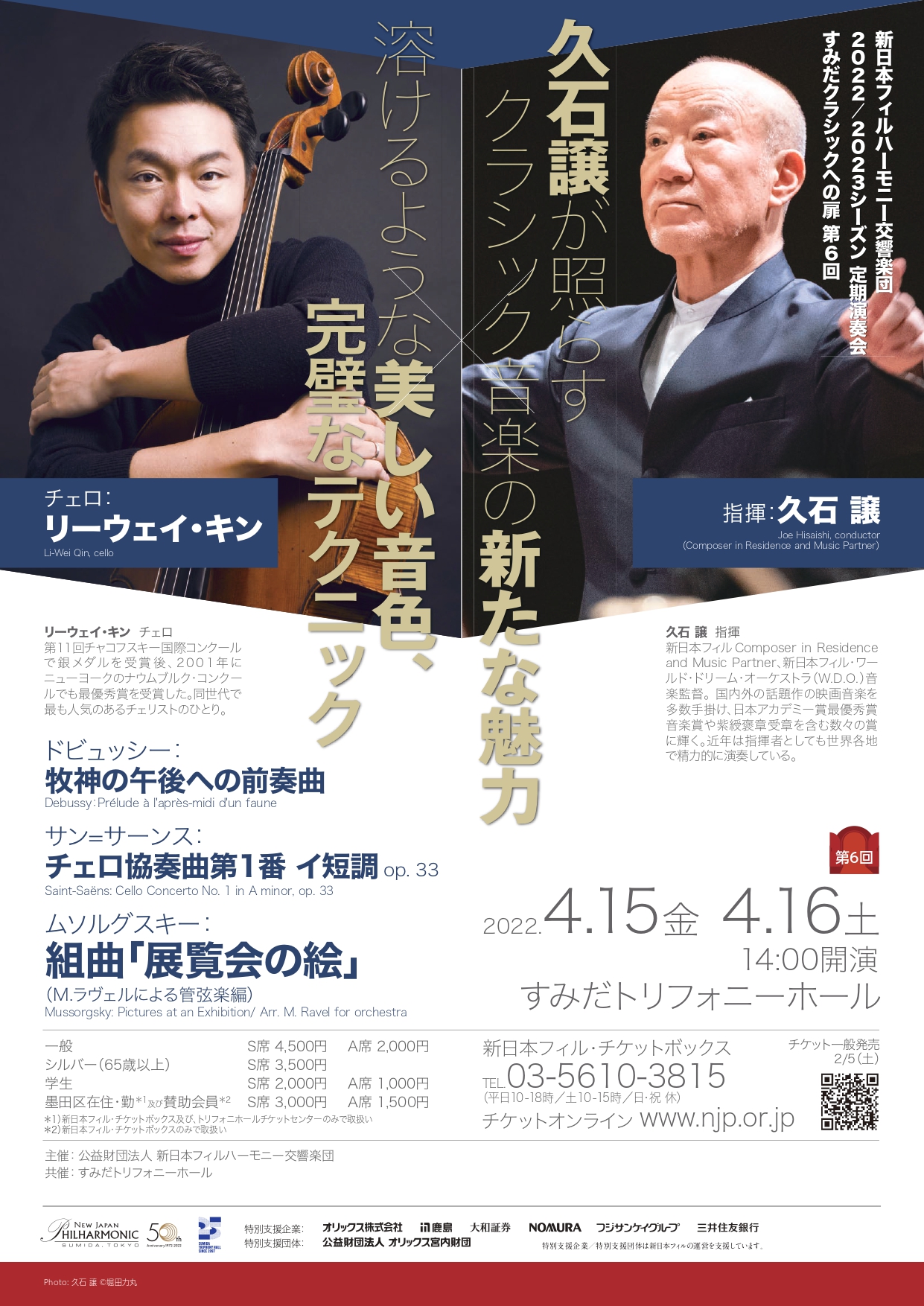

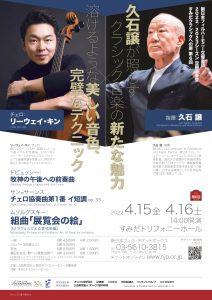

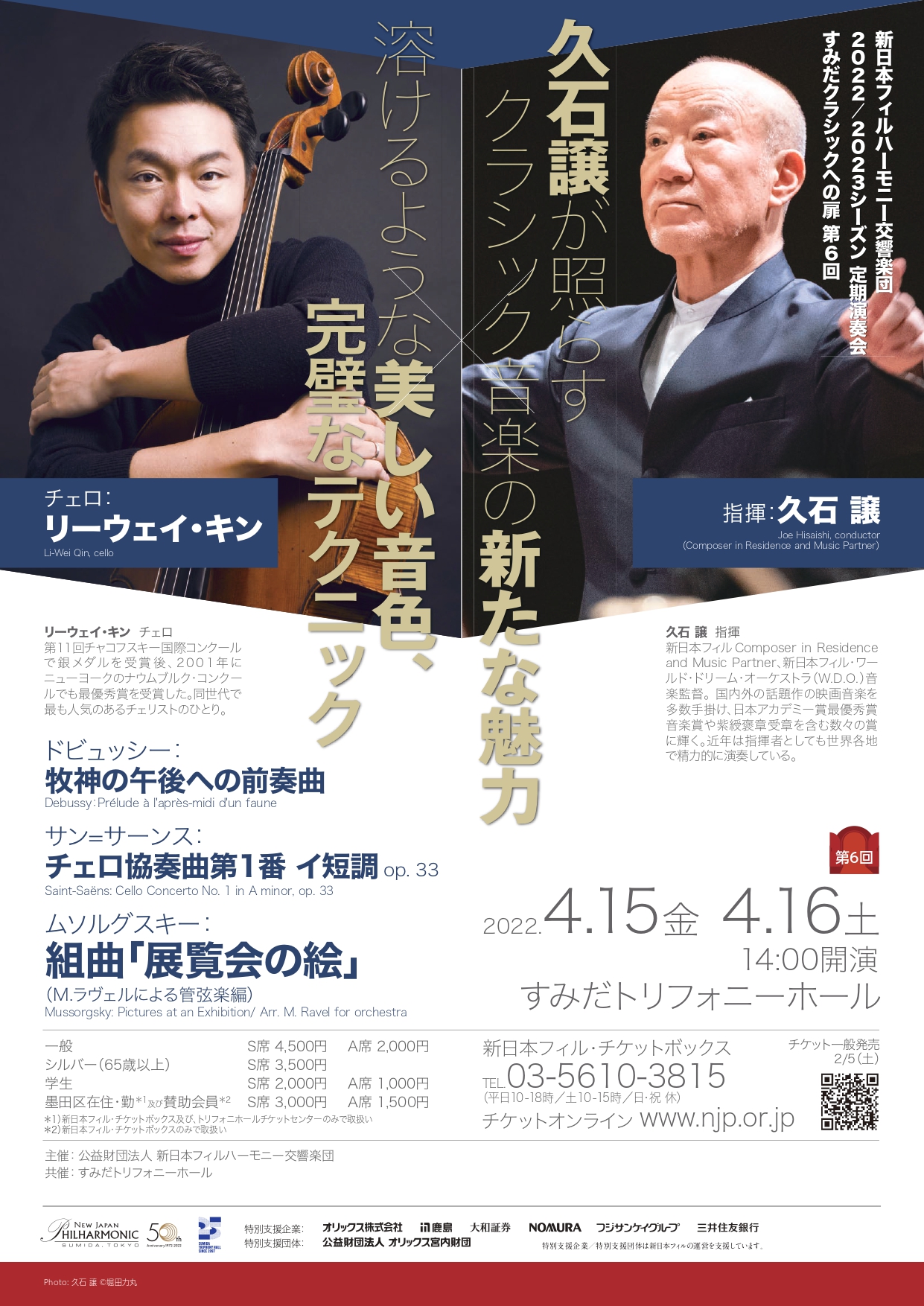

4月15,16日開催「新日本フィルハーモニー交響楽団 すみだクラシックへの扉」です。2020年9月から新日本フィルハーモニー交響楽団 Composer in Residence and Music Partnerに就任した久石譲は、定期演奏会・特別演奏会といろいろなコンサート共演を広げています。「クラシックへの扉」シリーズへの登場は2015年以来です。

今回ご紹介するのは、ふじかさんです。いつもありがとうございます。「展覧会の絵」は原曲となるピアノ版と編曲されたオーケストラ版と、どちらもしっかり聴いて予習していたそうです。「展覧会の絵」も「チェロ協奏曲」も、すべての作品で楽章ごとに構成曲ごとに丁寧にレポート描かれています。それはまるで、ディティールまで解像度の高い、一枚の大きな音楽会の絵を眺めているようです。どうぞお楽しみください。

新日本フィルハーモニー交響楽団 すみだクラシックへの扉 #6

[公演期間]

2022/04/15,16

[公演回数]

2公演

東京・すみだトリフォニーホール

[編成]

指揮:久石譲

チェロ:リーウェイ・キン ◇

管弦楽:新日本フィルハーモニー交響楽団

[曲目]

ドビュッシー:牧神の午後への前奏曲

サン=サーンス:チェロ協奏曲 第1番 イ短調 op.33 ◇

—-Soloist encore—-

ジョバンニ・ソッリマ:アローン (4/15,16)

バッハ:無伴奏チェロ組曲 第4番より サラバンド (4/15)

プロコフィエフ:子供のための音楽 op. 65より第10曲 行進曲 (4/16)

—-intermission—-

ムソルグスキー/ラヴェル編曲:組曲「展覧会の絵」

—-Orchestra encore—-

ラヴェル:亡き王女のためのパヴァーヌ

久石譲指揮 新日本フィルハーモニー交響楽団 定期演奏会

すみだクラシックへの扉 第6回のレポートをさせて頂きます。

2022年4月16日 すみだトリフォニーホール 大ホール 14時開演

今回のコンサートは、久石さんの自作曲が一切無い、完全なクラシックの演奏会。近年指揮者としての活動を充実させている久石さんが、「指揮者 久石譲」としての活躍をしっかり見ることができるのもある意味貴重だと思うとともに、以前から生演奏で聴いてみたかった『組曲 展覧会の絵』がプログラムされていたのも手伝って今回のコンサートへ行くことにしました。

チケットもぎりを過ぎ、会場へ入ると、なんとなくいつもの久石さんのコンサートとは異なる雰囲気。久石さんのCD販売が無いからなのか、新日本フィルのファンのお客様が多いのか…?

着席して、ステージを見ると弦は14型の久石さん指揮での鉄板の対向配置。ステージの後ろの方に見えるパーカッションの多さや、ハープなどから近年のオーケストラ編成の印象を強く受けます。

14時過ぎに続々とステージに楽団員の方が登場。今回のコンマスはチェさん。久石さんとの共演は去年の9月以来でしょうか?チューニングののちに、久石さんが登場。いよいよコンサートが始まります。

・Claude Debussy『牧神の午後への前奏曲』

久石さんが合図をしてから最初のフルートソロの音色が流れるまで、時間としては短かったはずなのに、とても間が長く感じました。ピリッと静まった空気感のある会場に、淡くて夢幻のようなふわふわしたメロディが流れてきました。そこから入ってくるハープと金管の音色。久石さんは指揮棒を持たず、ところどころ「うん、うん」と頷きながら、ゆったりと指揮をされていました。

途中で力強いヴァイオリンのメロディが入ってくるところでは、久石さんが笑顔で1stヴァイオリンを見ながら待ち構えているような仕草を見せるシーンも。旋律が大きく動くところでは大きく身体を動かし、全体で表情豊かにこの美しい曲を表現していきました。

3月の三重公演では、ロマン派での重要な作品とさせるベルリオーズの『幻想交響曲』、そして今回は印象派での重要とされているドビュッシーの『牧神の午後への前奏曲』をそれぞれ今を生きる作曲家の久石さんを通して聴くことができたのはとても有意義でした。

演奏が終わり、一通り拍手が終わると、大きく舞台替えへ。次の『チェロ協奏曲』用へとコンパクトなオーケストラへと衣替えとともに、ソリスト用の台が用意されました。その後、久石さんとソリストのリーウェイさんが登場しました。

・Camille Saint-Saens『チェロ協奏曲第1番 イ短調 op.33』

1楽章 Allegro non Troppo

全体をダン!という大きな和音から始まった直後に、上から下へと駆け巡るようなチェロのソロがなだれ込んできます。リーウェイさんがかなり身長の高い方の為か、チェロが割と小さく見える印象でした。そのチェロから流れる音色は力強く、時には色っぽく、チェロの音域のせいか、まるで男性が歌を歌っているような雰囲気も感じられました。主旋律がフルートに変わるところでは、サッとサブメロディへ移るシーンもスマートでカッコよかったです。

2楽章 Allegretto con Moto

1楽章と雰囲気も一変。軽やかなで上品な3拍子の弦楽のメロディとソロチェロの音色が美しく交差していきます。中間部で現れる小さなカデンツァもちらっと超絶技巧も垣間見えて、ワクワクしました。再度主題が現れて、より華やかな雰囲気と次の楽章へ繋がるような少し暗い雰囲気も感じさせながら、3楽章へと向かいました。久石さんはあまり大きな振りをせず、優しく寄り添うような指揮をしていました。

3楽章 Molt Allegro

1楽章のメロディが木管で流れたのちに、ソロチェロで演奏。その後、テンポが速くなるところでは大きなうねりを感じさせるようなパワフルな演奏となりました。ですが、途中木管のフレーズが小さく美しく響くところでは、久石さんもオケ全体に抑えて!抑えて!というような指示も。終盤、盛り上がりのあるパートでは、リーウェイさんがコンマスや久石さんと随時アイコンタクトを取り、楽しそうに演奏していました。ワクワクが客席に伝わってくるようなとてもエネルギッシュな演奏!熱気は客席へと十分伝わり、演奏が終わると大きな拍手に包まれました。

何度かのカーテンコールのちに、ソリストアンコールへと進みます。

・Giovanni Sollima『Alone』

重厚な和音を奏でるともに、弦を指ではじいてピチカートのような音色も同時に出していました。冒頭が終わると、一気に速くて、心地よいビート感のある中間部へ。まるで2人組チェロユニットの2 CELLOSの演奏を聴いているかのような、緊迫感・緊張感。とてもチェロのソロだけで演奏しているとは思えないような、複雑で超絶技巧が光る1曲でした。

さらにもう1曲アンコールを披露してくれました!

・Sergei Prokofiev『こどものための音楽 Op.65-10 行進曲』(チェロ編曲 ピアティゴルスキー)

今度は雰囲気一転、軽快に大股でずんずん歩いていくような行進曲。途中で聴こえてくるドーシラソーというフレーズが耳に残ります。短い曲でしたが、遊び心のある小品に心が弾みました。

ー休憩ー

・Modest Petrovich Mussorgsky(arr.Mrurice Ravel)『組曲 展覧会の絵』

プロムナード

美しく、華やかなトランペットのソロから始まり、全体を包み込むようなホルンやチューバ等の金管の音色が絵画の旅へと誘います。

1.グノームス

雰囲気は一変、低音弦が怪しいメロディを奏でます。今回座っていた座席が1st ヴァイオリン側の前から2列目で、その後ろのコントラバスの音がザクッザクッと刻むと、その音が身体の芯まで揺れるような感じがしました。途中のパチンっという打楽器の音を出す直前には、久石さんも大きな振りを見せてくれました。最後は『DEAD組曲』の1楽章の終わりのような雰囲気で終わります。

プロムナード

続いてのプロムナード、ホルンのふくよかな音色で演奏されます。主旋律に寄り添うオーボエの音色も美しかったです。このプロムナードを演奏しているときの、フルート主席の方が笑顔で聴いていた様子がとても良かったです。

2.古城

哀愁の漂うサックスの音色が印象的な一曲。久石さんは、全体を抑えるような演奏にする時は、ソロリソロリと慎重に。メロディが動いてくると身振りをどんどん大きくしていっていました。

プロムナード

再びトランペットのメロディで再現させるプロムナードですが、チューバやコントラバスなどの低音楽器が力強い伴奏が加わります。

3.チュイルリーの庭

オーボエやフルートのいたずら心溢れる音色が響く、可愛らしい一曲。久石さんもリズミカルな可愛らしい指揮をしていました。

4.ビドロ

牛がノッシノッシと重そうに歩く様子がすぐに目に浮かぶような曲で、チューバの音色がよく響きます。しかし、全体は重たいだけではなく、抑揚も大きくオーケストラのダイナミックレンジの広さを改めて感じます。

プロムナード

いままで3度演奏されてきたプロムナードとは若干雰囲気が変わり、フルートが物悲しくテーマを奏でます。

5.卵の殻をつけた雛の踊り

こちらも『チュイルリーの庭』のように木管の音色が印象的ですが、スピード感もありスリリングな曲でもありました。

6.サムエル・ゴールデンベルクとシュムイレ

この曲の冒頭のチェロ主体のメロディが、久石さんの『坂の上の雲』のサウンドトラック3枚目の『孤影悄然』のような雰囲気があってお気に入りの曲です。中間部のトランペットの連符もかなり耳に残ります。

7.リモージュ・市場

雰囲気は一転、賑やかで華やかな、日常を感じさせます。こちらも久石さんの曲で例えると『二ノ国2』のサウンドトラックから『ネズミ王国の城下町』の感じがします。

8.カタコンベ

一気に重くて暗い、金管による和音が炸裂します。久石さんも深刻そうな顔で指揮していました。

死せる言葉による死者への呼びかけ

冒頭の弦のトレモロに木管のメロディが加わり、いままで4回演奏されてきた『プロムナード』よりさらに物悲しく、重たい雰囲気に。後半に入ってくるハープの音色にどこか光も感じます。

9.鶏の足の上に立つ小屋(バーバ・ヤガー)

久石さんの得意とするミニマル的なアプローチも合っていた楽曲だと思いました。全体の激しく、スピード感ある構成に吠える金管隊。かなりテンポ感も速く、キレッキレでカッコいい演奏でした。曲の最後では、久石さんも屈むような姿勢を取り、次なる楽曲へ向けてパワーを貯めている感じしました。

10.キエフの大門

そして、前曲から途切れることなく、一気に華やかな音色が会場を包み込みます。打楽器が力強く入る部分では、久石さんも左手をヒラヒラとさせてもっと!もっと!というような指示を出していました。中間部のコーラル風の部分は祈りを感じさせるような、荘厳な音色に。終盤の直前に再現される『プロムナード』のメロディが流れると、一気に鳥肌が立ちました。その後は、大音量で壮大に表現される『キエフの大門』。昨今の情勢に、希望と祈りを込めたような、エネルギッシュで叫びのような演奏に思わず目頭が熱くなりました。

凄まじい演奏に圧倒されたホール内からは一瞬の静寂後、割れんばかりの拍手が鳴り響きました。久石さんも満面の笑みで拍手に応えます。その後は恒例の楽団メンバー紹介。途中、トロンボーンセクションと一緒にチューバ奏者が立ってしまい、あなたはまだだよ!次だよ!次!というようなジェスチャーを送る久石さんも見ることできました。

Encore

・Mrurice Ravel『亡き王女のためのパヴァーヌ』

美しいホルンのソロから入る、オーケストラ版の『亡き王女のためのパヴァーヌ』久石さんは指揮棒を持たず、ゆったりと指揮をしていました。対向配置の為、1stヴァイオリンがメロディを奏でて2ndヴァイオリンがピチカートを鳴らすシーンでは、音色のメリハリがしっかり聴いていてとても楽しめました。レクイエムのようなしっとりとした演奏。最後は希望の光を感じさせるように、静かに輝くように楽曲が終わりました。

再び割れんばかりの大きな拍手。何度かのカーテンコール後、こちらも恒例となっている久石さんと弦楽の方達との腕合わせ。その後、深々とお辞儀をしてコンサートが終わりました。

1曲も久石さんの楽曲が無いのに、まるでWDOコンサートに来たような満足感でした。『展覧会の絵』は、クラシックの作品ながら、プロムナードがアレンジを施して何度も演奏されるなど、どこかサウンドトラック的な一面も感じます。さらに今回のオーケストラの編成が久石さんのオリジナル曲演奏時の編成に近いものもあり、それらからもWDOの雰囲気を感じたかもしれません。

今後のスケジュールはまだ発表されていませんが、再び久石さん×新日本フィルの定期演奏会を楽しみにしています。

2022年4月25日 ふじか

そうだそうだ、そんな感じだった。そんなこともあったかな。それは気づかなかったな。というオンパレードで一気読みしました。いつも焼き付けかたがハイスペックだなと感じます。

「展覧会の絵」で「坂の上の雲」がつながるなんて。当日お話しているときに少し話題にあがったので、帰り道にどの曲のことだろうと探したりしていました。さらに「二ノ国」か、なるほど!楽しいですね。久石譲音楽のバックボーンというか影響うけているかもしれないと感じられる。久石さんファンだからこそできるクラシック音楽の聴きかたってありますね。より楽しくなります。

コンサート終わって「よかったですねー!」「よかったですねー!」とお互い言いながら歩いている間に、すぐ隣にある駅に着いてしまいました。瞬間最大共感はあっという間でした。今回もありがごうとございました。

こちらは、公式リハーサル/公演風景写真の紹介もあわせて、いつものコンサート・レポートをしています。

公演風景(追加分)

from 新日本フィルハーモニー交響楽団公式ツイッター

「行った人の数だけ、感想があり感動がある」

久石譲ファンサイト 響きはじめの部屋 では、久石譲コンサートのレポートや感想、いつでもどしどしお待ちしています。応募方法などはこちらをご覧ください。どうぞお気軽に、ちょっとした日記をつけるような心もちで、思い出をのこしましょう。

みんなのコンサート・レポート、ぜひお楽しみください。

reverb.

さて、次はみなさんいよいよWDO2022ですね!!

*「Overtone」は直接的には久石譲情報ではないけれど、《関連する・つながる》かもしれない、もっと広い範囲のお話をしたいと、別部屋で掲載しています。Overtone [back number]

このコーナーでは、もっと気軽にコメントやメッセージをお待ちしています。響きはじめの部屋 コンタクトフォーム または 下の”コメントする” からどうぞ♪

Posted on 2022/04/27

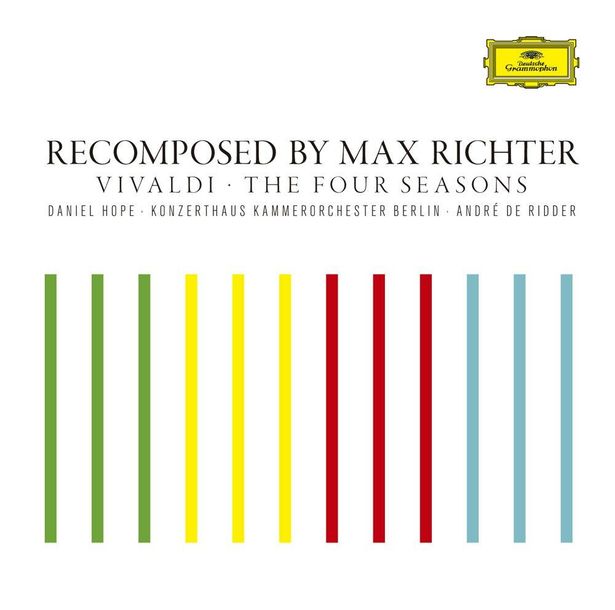

ふらいすとーんです。

シリーズ マックス・リヒターです。

マックス・リヒターの6枚目のオリジナル・アルバム「25%のヴィヴァルディ Recomposed By マックス・リヒター」です。ヴィヴァルディ《四季》の原曲から素材の25%だけを抽出して再構築した作品です。言葉にするとなんだか難しくて理解できるかな? という印象かもしれませんが、大丈夫です、聴けば一瞬にして不安は吹き飛ぶと思います。

クラシック通なリスナー界隈で、マックス・リヒターが認知されはじめたきっかけです。クラシック音楽を題材にしていることも大きいと思いますが、本盤は2014年発売時に日本盤もリリースされた初作品でもあるようです。そういった点でも、マックス・リヒターCDを初めて手にとりやすかった一枚ということもあるのかもしれません。

極めて斬新!ヨーロッパやUSで話題沸騰。

映画・ドラマ・ライヴとオールラウンドに活躍するヨーロッパで人気のコンポーザー、マックス・リヒターがおよそ300年前に作曲されたヴィヴァルティの超有名曲を現代風に“リメイク”。あらゆるジャンルの音楽に影響を受けミニマル音楽を手掛けてきた音の魔術師、マックス・リヒター。誰もが知る名曲《四季》から25パーセントの音楽要素を抽出し、それをループさせ新たな旋律をプラス、斬新なミニマル音楽として再構築しました。クラシックに馴染みがない人にとってはより聴きやすいマイルドなサウンドに生まれかわり、あたかも極上のホテル・ラウンジに居るかのようなラグジュアリーな空間を再現。クラシック通にはミニマル・ミュージックの要素を取り入れたコンテンポラリー・サウンドが興味をそそり、楽曲を熟知した人ほどマックス・リヒターからの「25%の謎解き」に魅せられることでしょう。このマックス・リヒター版《四季》はドイツはもとより世界中で話題となり大ヒットを記録中。その話題のリ・コンポーズド《四季》がついに日本に上陸!

(メーカー・インフォメーションより)

《四季》の原曲の楽譜を検討した結果、リヒターは既存の音源を使うのではなく、音符単位でリメイクしたほうがと判断。その結果、原曲の75%にあたる素材を捨て、残りの25%の素材に基づきながら新たに楽譜を書き下ろし、ヴァイオリン独奏と室内アンサンブルで演奏可能な”新作”を完成させた(本盤の邦題『25%のヴィヴァルディ』はそこから来ている)。編成はヴィヴァルディの原曲とやや異なり、弦楽五部(4型)とハープからなる室内アンサンブルに、ヴァイオリン独奏とモーグ・シンセサイザー(エレクトロニクス)が加わる形をとっているが、ライヴでの演奏時は演奏効果を高めるため、通奏低音のチェンバロが追加される。(前島秀国ライナーノーツより)

(メーカー・インフォメーションより)

25%のヴィヴァルディ RECOMPOSED BY マックス・リヒター

RECOMPOSED BY MAX RICHTER: VIVALDI FOUR SEASONS

1. Spring 0

2. Spring 1

3. Spring 2

4. Spring 3

5. Summer 1

6. Summer 2

7. Summer 3

8. Autumn 1

9. Autumn 2

10. Autumn 3

11. Winter 1

12. Winter 2

13. Winter 3

Electronic Soundscapes by Max Richter

14. Shadow 1

15. Shadow 2

16. Shadow 3

17. Shadow 4

18. Shadow 5

DANIEL HOPE, VIOLIN

MAX RICHTER, MOOG SYNTHESIZER

KONZERTHAUS KAMMERORCHESTER BERLIN

ANDRE DE RIDDER

![]()

音楽の授業で初めてふれたクラシック音楽。そんな人もいるかもしれませんね。僕もたぶん、季節の音楽からどんな情景が浮かびますか? 春・夏・秋・冬どれが好きですか? そんな音楽の時間が小中学校の頃あったような気がします。四季感のはっきりした曲想と親しみやすい旋律は、クラシック音楽をぐっと身近に感じます。行事音楽や校内BGM(朝・掃除・休み時間など)でも流れていたかもしれません。もちろんTVやCMでも清純なイメージをまとってくれる優等生です。

季節ごとに3楽章ずつあります。

各季節ひと楽章聴きくらべです。

春

Vivaldi: Concerto In E Major “La primavera”, Op. 8, No. 1, RV 269 – 1. Allegro

from Daniel Hope Official YouTube

あまり古い録音を持ってきても音質的違いも助けになってしまうと思い。ダニエル・ホープ(ヴァイオリン)同じ奏者による、録音時期も近い(2016年)ものからです。出だし聴くと、《春》ってこんな曲だったね、もっと広く《ヴィヴァルディの四季》ってこんな曲だったね、と名刺代わりのポピュラーな一曲です。

Recomposed by Max Richter – Vivaldi – The Four Seasons, 1. Spring (Official Video)

from Deutsche Grammophon – DG

すごい、ちゃんと春っぽさを引き継いでるね。ん??でもこんな曲だった?こんなメロディだったかな? 原曲のどの素材が使われているかというと、出だしからの超有名メロディではなく、その次(原曲00:30~)から流れる旋律が使われています。音楽の授業だったら、「はいっ!小鳥のさえずりみたいですっ!」と元気よく発表していた約10~15秒間のパートですね。

抜き出した素材をループさせながら、同じ旋律がズレて展開しています。ミニマル・ミュージックの手法です。マックス・リヒターは、ここに低音シンセサイザーを加えるなどの原曲にはない楽器編成と、モダンなハーモニーになるコード進行も加えています。これこそが、編曲という枠を越えて再構築(リコンポーズ)と銘打つゆえんです。

さらには、独奏ヴァイオリンがあることで、ただの単調な繰り返しミニマル音楽にはならない、エモーショナルな風を生み出しています。風に揺れる春の息吹です。原曲からある活き活きとした独奏ヴァイオリン、単調の回避、だからこの作品を選んだ時点ですでに勝ってる。そんなセンスすら感じます。

夏

Vivaldi: Concerto In G Minor “L’estate”, Op. 8, No. 2, RV 315 – 3. Presto

こう改めて聴くと、原曲もかっこいい。優雅なバロック音楽の印象を覆すほど、攻めてる音楽だなとも感じます。演奏が現代的アプローチだからかな? いずれにしても古さを感じさせない曲とパフォーマンスです。

Summer 3 – Recomposed: Vivaldi’s Four Seasons (2012)

from Max Richter Music Official

春第1楽章に比べると、原曲からの抽出割合が多いような気もしますね。また、春第1楽章の手法とは逆に、ハーモニーには新しく手を付けていないようです。とすると、原曲からしっかりと和声が効いていた、高揚感を誘発するコード進行のようなものがこの時代からあった。そうひっくり返して発見できたような気もします。

秋

Vivaldi: Concerto In F Major “L’autunno”, Op. 8, No. 3, RV 293 – 3. Allegro

Richter: Recomposed By Max Richter: Vivaldi, The Four Seasons – Autumn 3

ザ・収穫祭。こちらは春第1楽章の手法に近いですね。出だしのメロディではなくて、その次(原曲00:40~)から流れる旋律が使われています。大きく開けたハーモニーも印象的です。

冬

Vivaldi: Concerto In F Minor “L’inverno”, Op. 8, No. 4, RV 297 – 1. Allegro non molto

Winter 1 – Recomposed: Vivaldi’s Four Seasons (2012)

弦楽が鋭く刻む印象的なメロディ(1:15~)は、変拍子になるだけで、こんなにも新鮮になるんだ。18世紀の人たちはこのグルーヴ感にどんな反応するだろう? 戸惑うかな、湧くかな? モダンなリズミック手法です。

全曲とおして。原曲《四季》を最大にリスペクトした再構築です。元がわからなくなるような改悪はないです。お目当ての素材を抜き出し、そこに新しい味付けも加えていく。部分的なはずなのに、こじんまりとはおさまらない。変幻自在に色彩感豊かに、広がっていく曲想。潤いみずみずしい、新しい息吹きです。今を感じる生楽器のソリッドな音像や、シンセサイザーもブレンドした音響世界も効果大きいと思います。

Richter: Recomposed By Max Richter: Vivaldi, The Four Seasons – Shadow 1

本盤には《四季》のあとに、「Shadow」という5曲が収録されています。四季にまるわるエレクトロニック・サウンドスケープです。鳥のさえずりなどの自然音と電子音で構成された環境音楽のような曲たちです。1-5まで、それぞれ「春第1楽章」「夏第3楽章」「秋第2楽章」「秋第3楽章」「冬第1楽章」のかすかな素材を残像させているかのようなアンビエントな音響です。各トラックで聞かれる自然音が、おのおのの季節ともリンクしているのかまではわかりません。原曲の残像、景色の残像、季節の残響、余韻のようなもの、なのかな。

「Shadow」というタイトルに込めたニュアンスってなんだろう? そう思ってウェブ辞書で調べてみました。すると、”影、映像、面影、幻影、まぼろし、分身、ほんのわずか、ごくわずか、前兆、気配、気味、かすかに感じさせるもの、ほのめかす、名残”……。なんとも示唆に富んたネーミングだなとイメージ膨らみます。影くらいの語彙しか持っていなかったので、ちょっと豊かになりました。どれも多面的に当てはまるような気がしてきます。なるほどなー、おもしろいなー。

![]()

Max Richter – Recomposed: Vivaldi, The Four Seasons (Album trailer)

約2分半のプロモーション動画です。いいとこ取りでいろいろなフレーズ聴けます。《四季》にはこんなメロディもあったな!と。

MAX RICHTER | Recomposed: Vivaldi – The Four Seasons

ミニドキュメンタリーのような約7分半の映像です。レコーディング風景とインタビューで構成されています。

Crystal Pite The Seasons’ Canon ( Autumn )

バレエ音楽としても使われています。フィギュアスケートの演技曲としてもあったと思います。芸術性を魅せるスポーツ、新体操やアーティスティックスイミング(旧シンクロ)などで使われていてもおかしくないですね。アート方面では、美術館や展示BGMなんかにもうれしい音楽ですね。もちろんテレビBGMでもよく耳にします。映画もあるでしょう。調べきれずに想像で書いたところもありますが、そんなに的外れでもない気もしますね。芸術表現を高めてくれる、アート×エンタメ×スポーツまで大活躍の現代版《四季》です。

![]()

マックス・リヒターが語ったこと。

”ヴィヴァルディの《四季》はもともと子どもの頃に聴いて大好きになった作品なんだ。でも大人になるにつれて、街中や広告、そこら中でこの曲を耳にするようになって、それがあまりにも多すぎて、一時期はこの曲を嫌いになってしまったこともあった。それでもやっぱりもう一度この曲を好きになりたい、個人的にこの曲を愛したい。そんなパーソナルな思いから始まったプロジェクトだったんだ。別のやり方で新しい発見を求めて、このリコンポーズド・ヴィヴァルディを作ったんだ。”

“そうだね。いろんな意味でこの作品はビッグチャレンジだったと思うよ。私も暴力的にオリジナルの文脈を崩してはいけないという気持ちが強くあった。でもヴィヴァルディの四季と自分の語法には「パターンミュージック」という共通点があったんだ。一つのモチーフを繰り返しながら展開していく音楽のスタイルは、遠からず近からず私のやり方と共通していた。その視点からリコンポーズすることで、ヴィヴァルディを最大限リスペクトしながらも作ることができたよ。”

(話題は広がり、こんなことも。)

“ポストクラシカルという言葉を生んだのはちょうど私が2作目、《ブルーノートブック》を書いたときだね。そのときからたくさんの人がこぞって「この音楽はなんてジャンルなんだ?」と聞いてくるようになったんだ。クラシックなのか? エレクトロニカなのか? という風に。当時の私には答えようがなかったんだ。本当に新しいものだったからね。でも自分の作品を説明するための言葉がやっぱり必要だと感じたんだ。たとえ言葉が真意を指していなくてもね。最初は冗談めいたアイデアだったけれど、そこで生まれた言葉が「ポストクラシカル」だったんだ。”

“そう、それは自分にとってとても大事なことなんだ。作曲家の世界には、いつも暗黙のルールが存在している。「複雑で難解な音楽はいい音楽である、そしてシンプルな音楽は悪い音楽だ、だから作曲家は皆複雑な作品をつくるべきだ」みたいなね。でもそこで私が思うのは、音楽の本質はリスナーとの対話であるということなんだ。複雑で難解な音楽は、リスナーが入り込む余地がない、あるいは理解できない。それでは意味がない。誰かと会話をするのと同じだよ、コミュニケーションが取りたければ、相手はあなたの言葉を理解しないと始まらない。そうしなければ一方通行の押し付けになってしまうからね。そのために、私は自分の言葉(音楽)が誰にでも理解できるようにとシンプルに削ぎ落としていったんだ。同じ空間を共有したいんだよ。”

出典:ONTOMO|ポストクラシカル最重要人物、マックス・リヒターが、ジャンルの壁を超えて投げかける音楽 2019.04.22 より一部抜粋

https://ontomo-mag.com/article/interview/maxrichter-20190408/

![]()

ミニマル・ミュージックの合流。

マックス・リヒターがダニエル・ホープに提供した小曲があります。

Richter: Berlin By Overnight

ヴァイオリンと少しのベースからなる約1分半の曲です。ひとかたまりのフレーズを音階を移動しながらひたすらにくり返しています。

Berlin By Overnight (CFCF Remix)

これはそのリミックス版です。エレクトロニクスを駆使したミニマル・ミュージックになっていると思います。いろいろな方面から眺めてみるとおもしろいですね。

なにが言いたいかというと…マックス・リヒターが語ってくれています。

”そういう文脈の中で私はミニマルと出会い、小さなブロックから成り立っているパターン・ミュージックに興味を覚えたのです。私の場合は大学でクラシックの訓練を受けたり、ルチアーノ・ベリオに師事したりした後でミニマルと出会いましたが、いまの若い世代は、そういうクラシックの経験なしに、コンピューターから直接パターン・ミュージックを作っているのではないかと思います。つまりダンス・ミュージックやエレクトロ・ミュージックで使われている、シーケンサーの影響ですね。私のようなミニマルに影響されたパターン・ミュージック、それからシーケンサーに影響された若い世代のパターン・ミュージック。その2つの流れの合流点が、現在の「ポスト・クラシカル」の状況ではないかと思っています。”

出典:udiscovermusic.jp|マックス・リヒター「Sleep」インタビュー より一部抜粋

https://www.udiscovermusic.jp/classical-features/max-richter-sleep-interview

![]()

久石譲とリコンポーズ。

久石譲が現代作品をプログラムするコンサート「久石譲&フューチャー・オーケストラ・クラシック(FOC)」に、マックス・リヒター版《四季》は予定演目されていたことがあります。Vol.3(2017年2月)冬開催だったからなのか、選ばれていたのは《四季より冬》です。諸般の事情があったのでしょう、実現は叶いませんでした。聴いてみたかったですね。久石譲もしっかりと注目していた作品、そう言われるともっと興味わいてきましたか? (その時の新プログラムは「久石譲:Encounter for String Orchestra」)

また、久石譲が他作品をリコンポーズしたひとつに、「フィリップス・グラス:TWO PAGES」があります。原曲は、2ページの譜面だけで成り立った曲、音型をズラして変形して約10分以上反復をつづけるオルガン曲です。

さまざまな楽器で演奏可能なこの曲は、世界中で演奏され、ミニマル・ミュージックの研究素材にもなっているほどの古典曲です。編成を室内アンサンブルに増幅させたブライス・デスナー版なんかもあります。

Two Pages (for Chamber Ensemble)

ブライス・デスナー版と並べると、久石譲版「2 Pages Recomposed」の特徴もまたわかりやすくなるかもしれません。久石譲が推し進めている単旋律(Single Track Music)手法のことや、楽器を出し入れすることカラフルさを演出し変化を推進していることなど。久石譲らしさの照らしかえしみたいなものが見えてくるかもしません。ぜひ聴いてみてください。

![]()

入り口はどこからも。

大きな収穫は、この機会にあらためて《ヴィヴァルディ:四季》を聴きなおしたことです。もう知ってしまった昔の曲で遠くなっていたものを、再び引き寄せるという行動を起こしたこと。リコンポーズ版で新しい感動をおぼえ、原版になかった感触や新鮮さを運んできてくれた。充分すぎるほど浴びてしまったようです。

Jポップでもありますよね。カバー曲で初めて知ることになるオリジナル曲。時代のズレのおかげで順番は逆になってしまったけれど、魅力的なカバーのおかげで、知らなかった見えていなかったオリジナルの良さやすごさを発見することもありますね。

そんな軽さでいいと思います。いまさらバロック音楽なんてしっかり聴けない。そんな人もいるでしょう。どんなに名曲多いビートルズであっても今聴く音楽じゃないなと思う人がいるように。でも、これをビヨンセ?アリアナ・グランデ?ビリー・アイリッシュ?なんかが歌っていたら、聴いてみたいと思うでしょう。入り口はどこからでも。そして、なんか素敵だな、なんかかっこいいな、と思ったら。出口もまたたくさん広がっています。

バッハやバロック音楽とミニマル音楽の親和性を感じる作品でした。小さなモチーフ(音型・旋律)を組み立ててつくる音楽だからこそ、パターンの反復という手法とも相性がいい。一度ばらしてしまうという点でも脱構築が効果を発揮します。

リコンポーズとは原曲を再構築することです。アレンジ版とは少し違う、もっと根本的に新しい魅力をつくりだすようなもの。原曲から枝分かれしてかつ並列できるほどの魅力をもったもの。源流からの分流なんだけど勢いを失わなうことなく流れるさま。リコンポーズとは再創造ともいえると思います。

from スタジオジブリ公式提供 場面写真 より

ハウルの動く城も、巨大で複雑な建造物として登場します。そしてすべてが崩れ落ちまた新しく再構築されます。解体と変容。必要な素材だけを残して、新しく必要な素材を加えて。それは空も飛べるような再創造でした。

リ・コンポーズとは、原典をリスペクト継承しながらも、時代や環境の変化を感じながらその時にもっとも適しているかたちでリ・クリエイトすること。もっとも現代に響くかたちで再創造することなのかもしれませんね。

それではまた。

reverb.

『ヴィヴァルディ/久石譲 編:ラ・フォリア / パン種とタマゴ姫 サウンドトラック』もありますね♪

*「Overtone」は直接的には久石譲情報ではないけれど、《関連する・つながる》かもしれない、もっと広い範囲のお話をしたいと、別部屋で掲載しています。Overtone [back number]

このコーナーでは、もっと気軽にコメントやメッセージをお待ちしています。響きはじめの部屋 コンタクトフォーム または 下の”コメントする” からどうぞ♪

Posted on 2022/04/22

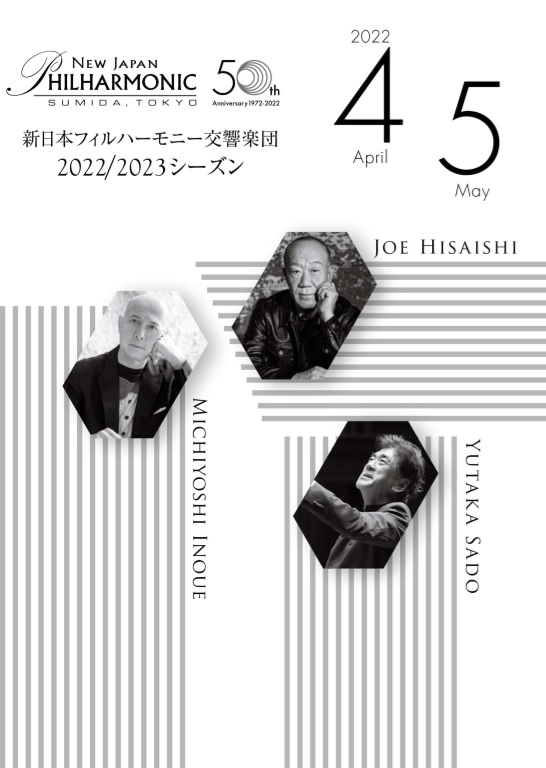

4月15,16日開催「新日本フィルハーモニー交響楽団 すみだクラシックへの扉」です。2020年9月から新日本フィルハーモニー交響楽団 Composer in Residence and Music Partnerに就任した久石譲は、定期演奏会・特別演奏会といろいろなコンサート共演を広げています。「クラシックへの扉」シリーズへの登場は2015年以来です。

今年だけでも、「久石譲指揮 新日本フィルハーモニー交響楽団 特別演奏会」(三重・3月)、「RaiBoC Hall オープニング記念コンサート 新日本フィルハーモニー交響楽団」(埼玉・4月)、本公演、そして「久石譲&ワールド・ドリーム・オーケストラ 2022」(5都市・7月予定)と、名実ともに揺るぎないミュージック・パートナー、久石譲×新日本フィルです。

新日本フィルハーモニー交響楽団 すみだクラシックへの扉 #6

[公演期間]

2022/04/15,16

[公演回数]

2公演

東京・すみだトリフォニーホール

[編成]

指揮:久石譲

チェロ:リーウェイ・キン ◇

管弦楽:新日本フィルハーモニー交響楽団

[曲目]

ドビュッシー:牧神の午後への前奏曲

サン=サーンス:チェロ協奏曲 第1番 イ短調 op.33 ◇

—-Soloist encore—-

ジョバンニ・ソッリマ:アローン (4/15,16)

バッハ:無伴奏チェロ組曲 第4番より サラバンド (4/15)

プロコフィエフ:子供のための音楽 op. 65より第10曲 行進曲 (4/16)

—-intermission—-

ムソルグスキー/ラヴェル編曲:組曲「展覧会の絵」

—-Orchestra encore—-

ラヴェル:亡き王女のためのパヴァーヌ

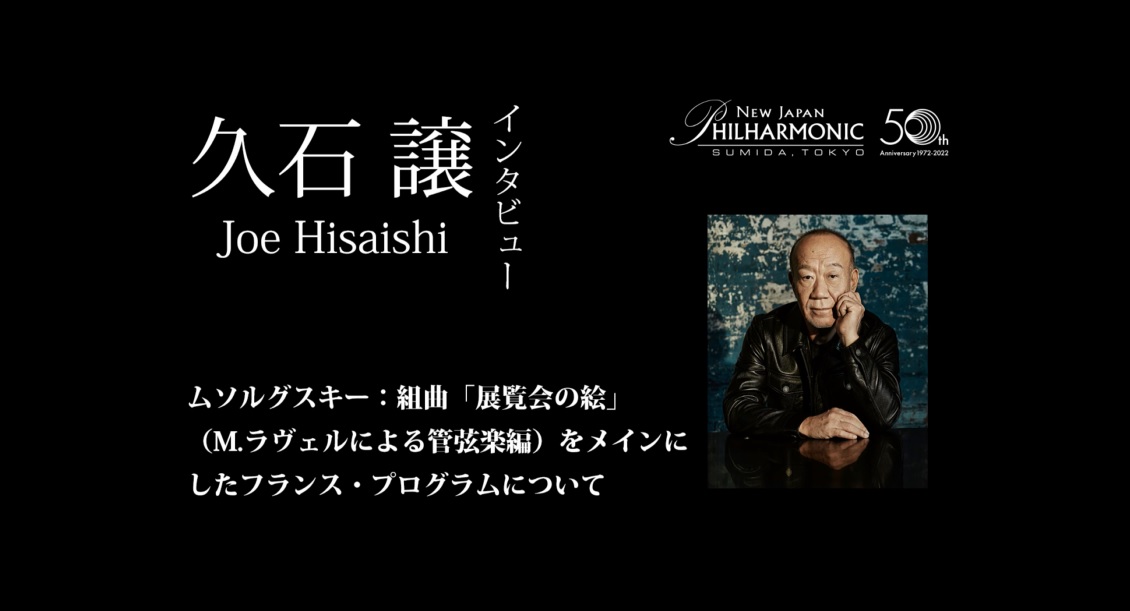

会場でも配られたプログラム・ノート(小冊子)は、コンサート前日にはウェブ閲覧できるこまやかさでした。コンサート前にゆっくり読めて、ゆっくり聴けて、楽しみふくらんで。そんな心配りうれしいですね。対象期間中しか公開されていないと思います。早めにPDFはこちらへ。

公式サイト:新日本フィルハーモニー交響楽団|2022年4月・5月定期演奏会のプログラムノートを公開

https://www.njp.or.jp/magazine/27140?utm_source=twitter&utm_medium=social

プログラム・ノートは音楽評論家によるもので、本公演について久石譲が語ったものは先がけて動画公開されました。フランス音楽のプログラム構成、作曲家視点での作品紐解き、とても興味深いです。ぜひご覧ください。

ここからはレビューになります。

久石譲作品ないのに、久石譲感のたっぷり味わえたコンサート。感想はこのひと言にまとめあげられます。そのくらい久石譲指揮の魅力、久石譲音楽への影響、久石譲のやりたい音楽表現、これらがこのうえなく満ちたコンサートでした。

今回はとことん久石譲視点でレビューできたらと思います。もし、おもしろいと思ってもらえたら、久石譲指揮のクラシック演奏会にもぜひ気軽に楽しみに足を運んでみてくださいね。

ドビュッシー:牧神の午後への前奏曲

久石譲が語ったことから。

Q.久石さんは“作曲家”として「ドビュッシー」をどのように とらえていますか?

久石:

この曲は小節数にするとそんなに長いものではないんですが、この中に今後の音楽の歴史が発展するであろう要素が全部入っていますね。音楽というのは基本的に、メロディー・ハーモニー・リズムの3つです。メロディーというのはだんだん複雑になってきますから、新しく開発しようとしてもそんなに出来やしないです。そうすると「音色」になるわけです。この音色というのは現代音楽で不協和音をいっぱい重ねて特殊楽器を使ってもやっぱり和音、響きなんですね。そうするとそっちの方向に音楽が発達するであろう出だしがこの曲なんだと思います。20世紀の音楽の道を開いたのはこのドビュッシーの「牧神」なんじゃないかなと個人的にすごく思いますね。

(Blog. 「読響シンフォニックライブ 2012年8月15日」 放送内容 より一部抜粋)

もっといろいろな文献があった気もするほど、この作品はお気に入りであり音楽史のなかの重要な点と線と見ていると思います。2018年台北コンサートでもラヴェルのピアノ協奏曲とプログラムしています。

思いめぐらせると、フランスや印象派といった音楽からの影響は、初期の久石譲から、いや初期の久石譲曲ほど如実に香りたちこめています。『PIANO STORIES』(1988)からは「A Summer’s Day」「Lady of Spring」「Green Requiem」など。『My Lost City』(1992)「Cape Hotel」など。『PIANO STORIES II』(1997)「Rain Garden」など。

サウンドトラックにも、そのエッセンスは気づく気づかないたくさん散りばめられていると思います。また『映画 二ノ国 オリジナル・サウンドトラック』(2019)「清めの舞」、映画音楽のオーダーだからこその大胆な印象派オーマージュも聴いていて楽しいです。

久石メロディが花開き久石ハーモニーが磨き上げられていく創作系譜にそって、フランスや印象派といったバックボーンは影を潜めていった、そんな印象もまたあります。印象派だと感じるのはやはりハーモニーからくるところが大きいような気がします。雰囲気として感じるハーモニー。自分の作品になじませようとしてもどうしてもその影を薄めにくいのもまた印象派の音楽の特徴でしょうか。だからたとえば、『イメージ交響組曲 ハウルの動く城』(2004)「シークレット・ガーデン」なんて、印象派のエッセンスを取り込みながらもしっかりとした久石譲のハーモニーとミニマル手法をもってして昇華させた曲。そんなふうに聴くこともできませんか。(※これはレビュー上の個人の解釈です)

オリジナル作品から『WORKS III』(2005)「DEAD for Strings,Perc.,Harpe and Pianoより II.The Abyss 〜深淵を臨く者は・・・・〜」、『Minima_Rhythm III』(2015)「THE EAST LAND SYMPHONYより II.Air」、そして2022年2月待望のFOC披露「Winter Gardenより 2nd movement」。クラシック音楽の歴史のなかで先達から影響を受けたものを、久石譲は久石譲のフィルターを通すことで現代作品として新しく結実させた。そんな聴こえかたもできませんか。(※これはレビュー上の個人の感想です)

ほかにもきっとたくさんありそうですね。あったら教えてください。安易に印象派のラベルをつけたいわけじゃない。今までまったく別物と思っていたものが、急に親近感わいてくることってありますね。ドビュッシーのこの作品には一切触れませんでしたけれど、同じように「牧神の午後の前奏曲」の聴きかたも変わってくるような気がしませんか。いや、久石譲ファンとして愛おしく感じてくる作品です。

サン=サーンス:チェロ協奏曲 第1番 イ短調 op.33 ◇

とにもかくにも聴き惚れてしまうチェロでした。作品はかなり技巧的な演奏を求めているチェロパートですが、リーウェイ・キンさんは軽々と難しいパッセージをこなしてしまう。ソリストというと大きく強く表現をと力むところもありそうですが、なんのそのどこまでも自然体で流麗に観客を引き込んでしまいます。コンサート・マスターと旋律のかけあい楽しそうに会話したり、久石譲指揮ともアイコンタクトをとりながら、まぶしい主役でした。

久石譲はシューマン:チェロ協奏曲(2012・金沢)、ドヴォルザーク:チェロ協奏曲(2017・宮崎,台北)、レポ・スメラ:チェロ協奏曲(2021・大阪)、そして本公演のサン=サーンス:チェロ協奏曲(2022・東京)となります。弦楽協奏曲のなかからチェロをフィーチャーした作品を一番多くプログラムしているような気がします。もちろんそれだけチェロ協奏曲のレパーリーが充実しているということもあるでしょう。

現代の弦楽協奏曲をコンプリートしてほしいです。「Winter Garden(ヴァイオリン協奏曲)」「チェロとオーケストラのための おくりびと」「ヴィオラ協奏曲(仮)(2022 MF Vol.9 初演予定)」「コントラバス協奏曲」とあります。作曲のために指揮をしているスタンスを基盤にしている久石譲です。新しいオリジナル作品として現代のチェロ協奏曲が誕生する日がくると強くうれしいです。

ジョバンニ・ソッリマ:アローン (4/15,16)

バッハ:無伴奏チェロ組曲 第4番より サラバンド (4/15)

プロコフィエフ:子供のための音楽 op. 65より第10曲 行進曲 (4/16)

こんなにもメインディッシュくらい強烈な印象を浴びせるソリスト・アンコールは初めて経験しました。もうデザートなんて言わせない、ちょっとしたサービスなんて言わせない。2公演とも1曲目に演奏した「アローン」は見ているのに耳を疑いました。ゆっくりとした弓の動きで歌うメロディに、ハープのような合いの手が入るんです。一人で弾いているとは思わない一瞬惑うほどです。ハープのようにポロロンとではなく、旋律を伸びやかに弾きながら、伴奏の合いの手のように単音でポンポンと自らピッツィカートもやっていたんです。こんなこともできるんだ!っていうか、リーウェイ・キンさんはそんなことも涼しい顔して、ときにエキゾチックに魅惑して。チェロ協奏曲でも独奏パートのときなんかに発揮できそうな手法です。すでにそんな作品ちゃんとあるのかな古典から現代まで。「Alone Li-wei Qin」で公式音源サブスクすぐに探せると思います。チェロの表現力、新しい世界でした。

—-休憩—-

ムソルグスキー/ラヴェル編曲:組曲「展覧会の絵」

久石譲指揮で「展覧会の絵」が聴ける。それだけで動機としては十分すぎるほどでした。そして、今まで聴いてきたなかで一番圧倒的でした。初生演奏でしたけれど、初めてがこの公演で幸せでした。感動しました。いつもはコンサート終わったあと振り返るように聴きかえしたりするのですが、今回のこの印象を失いたくなくて上書きしたくなくて、あれから一切の円盤聴いていません。そこまで鮮明に憶えていないしこれから忘れていくことも多いけれど、できるだけこの余韻をのこしたい。

オーケストラは久石譲といえば対向配置です。弦14型(第1ヴァイオリン14,第2ヴァイオリン12,ヴィオラ10,チェロ8,コントラバス7)とはいえコントラバスが多めなのも久石譲編成の特徴です。3管編成(フルート3ほか木管楽器)にホルンやトランペットが4本ずつ。パーカッショニスト5も多い、サクソフォンもいます。とても近現代的なオーケストラ編成です。いま日常に聴いている映画音楽などにも近いカラフルな楽器たちのオーケストレーション。この作品の親しみやすい魅力のひとつですね。そして、それぞれの楽器の見せ場も多く用意されている、演奏素晴らしかったです。

久石譲指揮の魅力をまた一歩小さく。

久石譲指揮クラシック演奏会で「ジブリをイメージした」「さすがジブリ作曲家」みたいなSNS感想をたまに目にします。もちろん好意的な感想としてなんですけれど、それは僕も共感するところあります。ジブリ交響組曲を聴いてるような躍動感やダイナミクスを体感するからです。まったく違うクラシック作品なのにどうしてそう感じるのか? 本公演を聴きすすめながら頭のなかで飛び交っていたキーワード[メリハリ、リズム、作曲家視点のパート譜、構成力、プロデュース型指揮]こんなことを支離滅裂を抑えられないまま、なるべく丁寧に記していきたいと思います。

メリハリ

ジブリ交響組曲は、物語のめまぐるしい展開にあわせて曲想もテンポも緩急豊かに進んでいきます。これを作曲した久石譲ですから、絶妙なテンポバランスでスピーディーに駆け抜けて、たっぷりタメて、のびやかに歌わせて。そんなのお手のものに決まっています。久石譲指揮は得意に実現できてしまいます。

リズム

現代的なソリッドなアプローチというのは、決してテンポの速い遅いだけではありません。決してリズムの縦のラインを揃えるだけでもありません。旋律のアクセントの付け方が久石譲ならでは独特だったり、歌わせ方に抑揚やグルーヴを感じさせたり。人によっては平坦に見えるスコアを、高低差くっきりに活き活きと。旋律の表現方法においてもリズムを生み出す、そんなアプローチをしてるんだと思います。

作曲家視点のパート譜

スコアを眺めてすべての音は必要がある、とその必然性や関係性を紐解いているのだろうと思います。すべての音に意味がある、だから意味があるように鳴らす。これをメロディはもちろんそれ以外の旋律にも細かく効かせる、だから立体的になる。ディテールごとに光を当てていく。それらがパート譜の数だけ絡みあうことで、複雑なリズムやうねりを生み出している。光と影の照度が広がり深まり、遠近豊かな音像を響かせている。

構成力

絵画的な鮮やかさよりも、音色的な色彩感よりも。表現のヴィヴィッドさ、込める想いのヴィヴィッドさがピカイチでした。順路にそってゆっくり絵を眺めてるなんてとんでもない、「展覧会の絵」という音楽作品の世界観と現代の世界観を生々しくシンクロさせているようでした。この作品の解説は別でしっかり見てもらうとして、「第4曲 ビドロ」のまるで戦時下のような不穏さと恐怖感など、今の世界情勢としてヒリヒリとリアルに感じるものがありました。

「第10曲 キエフの大門」についてはしっかり記しておきたい。スリリングな第9曲で音楽は最高潮に達し、その勢いで高らかに第10曲が開始されるのが一般的です。というかそれしか知りえません。今回久石譲は、第10曲の導入をぐっと抑えていました。ファンファーレのようにトランペットがパーンと弾けるイメージはそこにはありません。それは厳かに始まる国歌のようでした。こう言ってよければ、僕は「君が代」の導入にと聴いた瞬間すぐに結びつきました。これはウクライナの首都キーフ(キエフ)を象徴するように、まるでウクライナ国歌に仕立てて響かせたのではないか。そしてフィナーレに向かうにつれて音楽は力強く。どこまでも力強くなっていく。そうして勝利を手にした終わりではない、力強く生きていくことへの悲痛なまでの力強い願いのようなものが集まっているように感じました。圧倒されました。感動しました。心を揺さぶられました。

プロデュース型指揮

久石譲にはしっかりと表現したいものがある、クラシック演奏会のどのプログラムを聴いてもそう思います。メリハリ、リズム、作曲家視点のパート譜、構成力と考えてきましたが、これらをまとめてあわせてプロデュース型な指揮だと思います。実際に、耳の肥えた常連のクラシックファンからも、SNS感想の感触は極めて良好でした。「新鮮、斬新、こんな演奏は初めて」と聴き馴染んだ作品への満足な反応をみる機会もますます増えています。

久石譲が振れば、久石譲らしい表現になる。ここに書いてきたことは、久石譲音楽が染みこんでいるファンだからこそ、久石譲と生理的テンポが合ってしまっているファンだからこそ、きっときっと肌で体感できると思います。だから、クラシック演奏会でも期待して楽しみに足を運んでみてくださいね。

ラヴェル:亡き王女のためのパヴァーヌ

オーケストラ・アンコールは、フランスつながりラヴェルからです。タイトルから誤解されますが、この曲は葬送の哀歌ではなくノスタルジアを表現した作品です。久石譲もよくあるしっとりゆっくりしたテンポではなく、舞踏(パヴァーヌ)のように軽やかなテンポで進められました。

だから、表面的には追悼のようには感じませんでした。それよりも、未来の平穏さや安らかな日々をイメージした祈りのように感じました。ラヴェルは晩年の病床で「誰だ、こんなに美しい曲を書いたのは」と言ったエピソードもあります。もし、この曲をレクイエムに見立てるなら、夢見心地で安らかな死を迎えられない今の戦時下の人々への悲痛な祈りのようですらありました。アンチテーゼな軽やかなステップだからさらに悲痛です。今は悲しみに浸るノスタルジーになってしまっていて、未来には幸せに振り返るノスタルジーになってほしい。平穏に生き安らかに眠りにつく権利を凶悪に奪われている。だから、最後のこの曲を祈りと聴きました。

話は変わります。

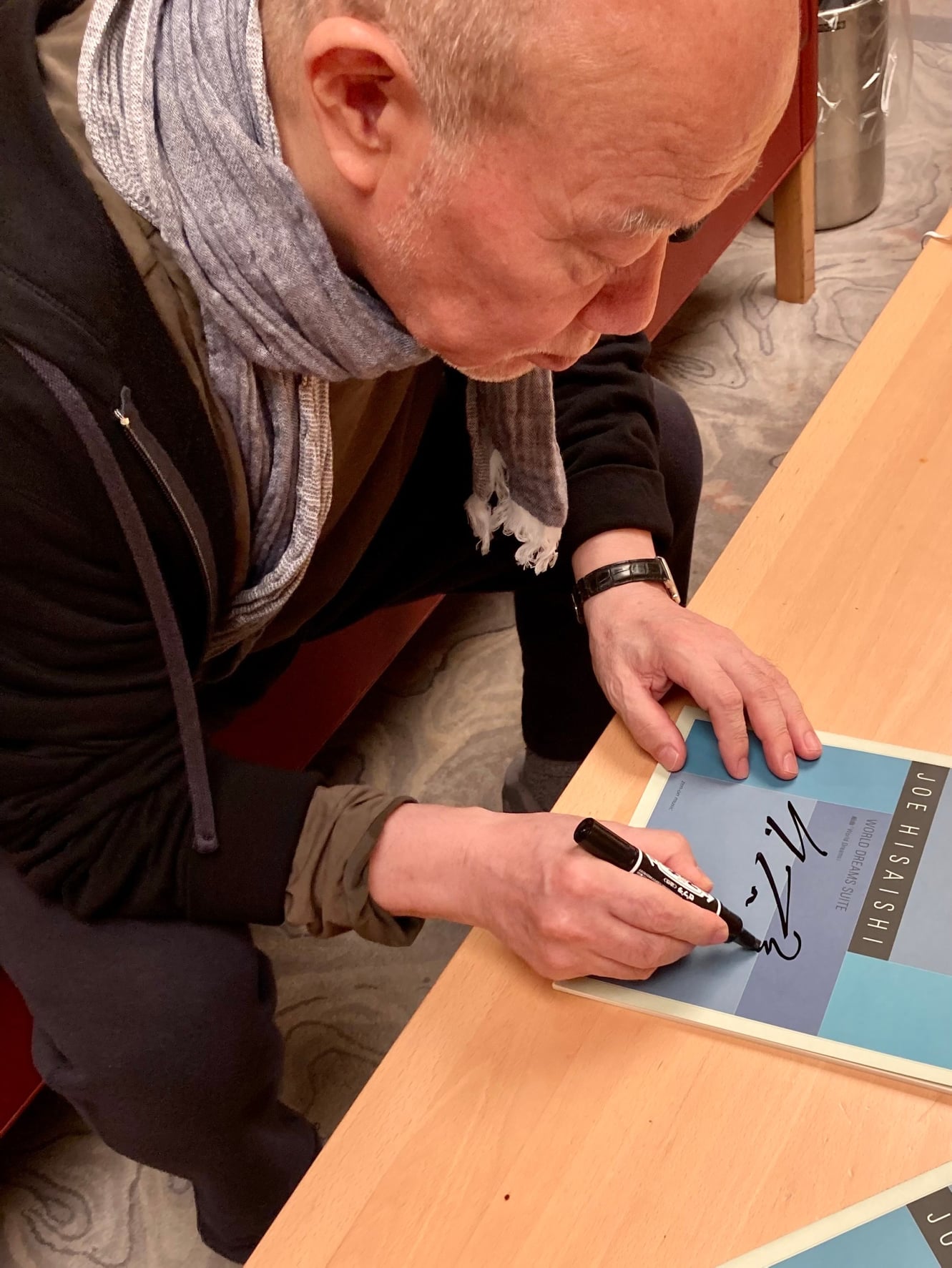

サイン入りスコア販売

関係者のみなさまへ

久石譲サインをあなどってはいけません。クラシック演奏会であれ一定の久石譲ファンは必ず来場します。久石譲サインは最強の販促です。最高のギフトです。サイン会もできない状況はさらに千載一遇のチャンスになっています。WDOや久石譲作品公演であれば若い観客も多いです。直前のSNS発信であってもきっともっと多くの人がつめかけます。混雑やトラベルを避けるためにも、楽しい機会となるためにも。もしこういった企画をまた提供いただけるならお願いあります。

一例です。開場時間の1時間前、その時点で並んでいる人に先着で整理券を配る。もしくは並んでいる人数が多い場合は、人数分の抽選券にしてその場で当落(アタリハズレくじ)わかるようにするなど。開場時、多くの人が一気に特設販売コーナーへ押しかけないようにする。ゲットできる人たちは、開演前や休憩時間を使って密を避けて落ち着いて購入できる。開場の1時間前でも来る、そこまでして欲しい人はいます。

関係者のみなさま、どうぞご検討のほどよろしくお願いいたします。つたない思いつきのひとつです。そして、またこういった機会を提供いただけることを、コンサートがワクワクな一日になることを、楽しみにしています。

……

これまでの前例をみると。FOCやMFのコンサートサイン会でもわりと多くの人に整理券が用意されています。コアな「MUSIC FUTURE」新譜CDであっても、高額な「ベートーヴェン交響曲全集」であっても、連日50人70人と列をつくったサイン会盛況ぶりです。それはチャンスあるなら欲しいです!とびきりのコンサート記念にもなります。

今回はというと。コンサート前日にSNS発信されたうれしいサプライズでした。数量限定でどのくらい用意されていたのか、1日目が優先的だったのか両日均等に準備されていたのか、このあたりのことはわかりません。2日目に限っては幸運な7-10人がゲットできました。それ目当てに開場時間よりも早くから並んでいた人もいると思います。土曜日ということもあって都合つけて狙いに行けた人も多いかもしれません。しかも、これがまたとない組曲「World Dreams」のスコアですからね。それはもうみんな欲しいです!

……久石さんも指揮してピアノしてサインして……WDOなら会場ごとに100名分でもすぐに争奪戦のにぎわい……そんなこと軽々しくもお願いできない……地方公演でもチャンスほしい……またいろいろな機会に恵まれますように!

直近の久石譲×新日本フィル コンサート・レポート

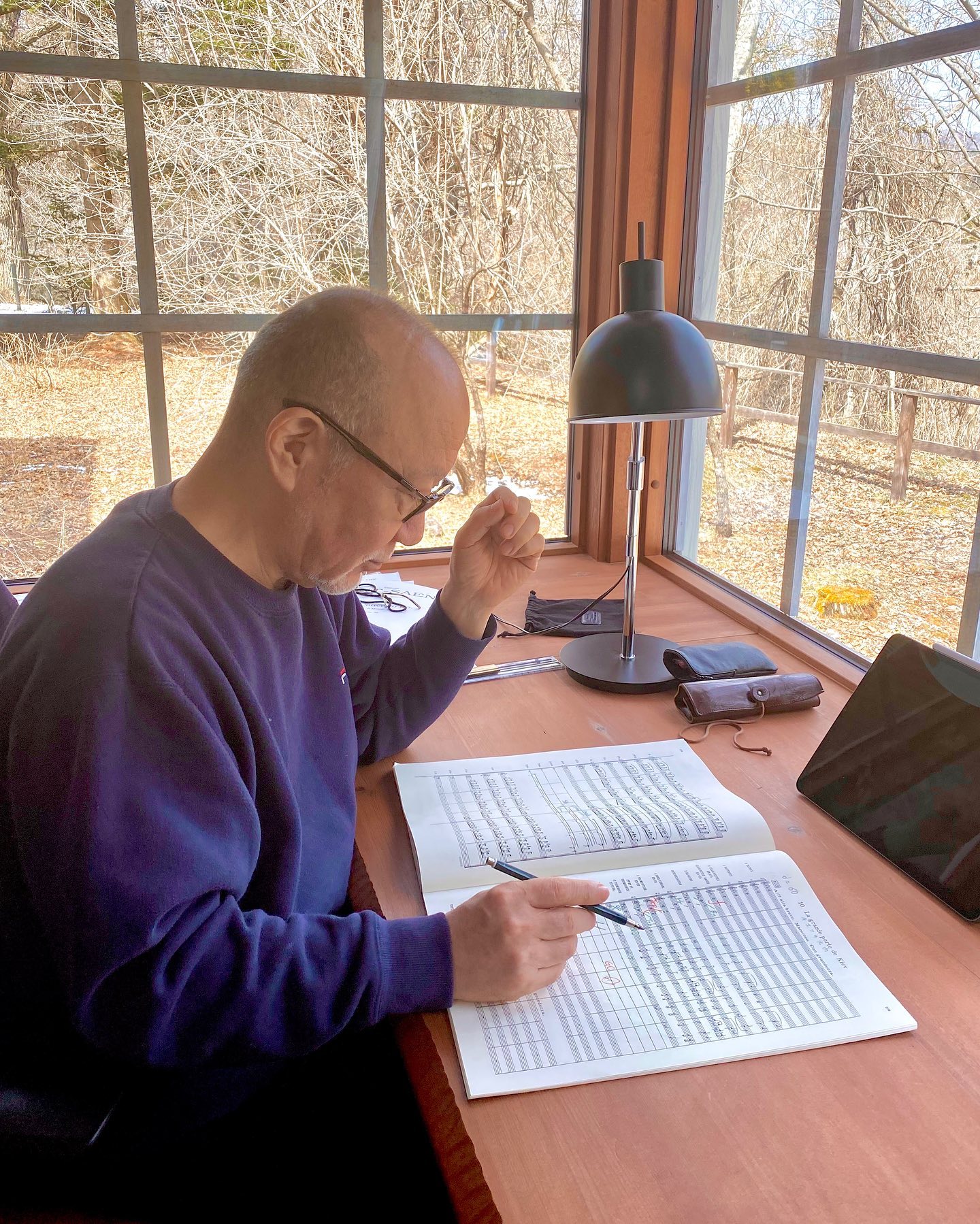

久石譲オフィシャル、新日本フィルハーモニー交響楽団オフィシャル、各SNSでリハーサルから終演後までワクワクする投稿が溢れていました。たくさんの写真のなかから少しセレクトしてご紹介します。今後のコンサート情報や日頃の音楽活動など、ぜひ日常生活のなかでいろいろチェックしていきましょう。

勉強中 at March, 2022

from 久石譲本人公式インスタグラム

リハーサル風景

from 新日本フィルハーモニー交響楽団公式Twitter/Facebook

ほか

from 久石譲本人公式インスタグラム

公演風景

from 久石譲本人公式インスタグラム

from 新日本フィルハーモニー交響楽団公式Twitter/Facebook

from 久石譲公式Twitter/久石譲公式Facebook

久石譲公式ツイッター

https://twitter.com/official_joeh

久石譲本人公式インスタグラム

https://www.instagram.com/joehisaishi_composer/

久石譲公式フェイスブック

https://www.facebook.com/JoeHisaishi.official

新日本フィルハーモニー交響楽団公式ツイッター

https://twitter.com/newjapanphil

新日本フィルハーモニー交響楽団公式フェイスブック

https://www.facebook.com/newjapanphil/

最後まで読んでいただき、ありがとうございます。

2022年4月20日 CD発売 COCQ-85580

2022年4月20日 ハイレゾ配信 COKM-43809

天翔る歌声が、永遠の時を奏でる

(CD帯より)

ジブリ作品への参加でも知られるヴォーカリストの麻衣が音楽監督を務める、女性のみのコーラスグループ、リトルキャロル。その一体感のあるハーモニーは、各地のイベントなどで好評を博しています。現在、感染症や気候変動など、様々な状況の中で、分断され、傷つけられた人々の心を癒やす究極のハーモニーを届けるために、麻衣が、リトルキャロルをフィーチャーして新たにプロデュースしたアルバムが、この「Beautiful Harmony」です。日本を代表する作曲家である久石譲や村松崇嗣が紡ぎ出した心に残るメロディーなど、全11曲を集め、麻衣の透明感溢れる声とリトルキャロルの美しいハーモニーが、ポストクラシカルな世界を奏でるアルバムです。

(メーカーインフォメーションより)

アルバムに寄せて

ウィルスが世界を震憾させてから、3年目になる2022年、まだまだ終わりがみえない日々のなかで、このアルバム制作はわたしの光となりました。

このアルバムの大きな鍵は、女声合唱リトルキャロルです。私は5歳からNHK東京児童合唱団で合唱の基礎を学び、卒団後、同級生たちとこの合唱団を立ち上げました。今年で活動26年目になります。合唱団時代を合わせると、38年も一緒に歌い続けている人たちもいます。26年間、ほぼ毎週練習を続けてきた仲間との絆や歴史は、私のかけがえのない財産です。

合唱は、どれだけ個人を消せるかが勝負、一方で自分が輝ける場所を探していくという、追求するときりがない世界で、だからこそ、この感覚を持ち合わせている同じ感性の人たちと、この長い間合唱を続けて来られていると思います。

この何年間で失われてしまっているのは、喜びの感情と誰かと一緒に時間を過ごすことだと思います。毎日、懐かしい場所を探しているような気分になりました。なので、、、1人でいる時でも、誰かのことを思って、どこか懐かしさを感じられるアルバムにしたいと思いました。

どんなことが起こっても、世の中には素敵なことがたくさんあり、いつでも帰って来られる場所がある、そう思えることがどんなに幸せだろう、と思います。私にとってはそれがリトルキャロルであり、その喜びが、このアルバムを通じて、みなさまに少しでも伝われば、こんなに嬉しいことはありません。

麻衣 2022年春

児童合唱のようなピュアさと、大人の奥行きをもった表現力

「合唱」「コーラス」という言葉を耳にしたとき、咄嗟にどんな音楽をイメージするだろう? たとえば、学校の合唱コンクール、社会人によるアマチュア合唱団、結婚式の聖歌隊、ゴスペルのコーラス……等など。これらは音楽のスタイルも雰囲気も様々だが、歌い手の気持ちがひとつになった”力強さ”や”祈りの力”が、合唱ならではの魅力として共通している。年末の風物詩「第九」が象徴的だが、多くの日本人にとって合唱は、特別な機会にコンサートホールや教会で聴く”非日常”の音楽として定着しているのではないだろうか。

しかしながらコーラスの起源であるヨーロッパでは、キリスト教文化と密接に結びついているため、生活のなかで最も身近な音楽のひとつが合唱なのだ。たとえ一緒に声を発さなくても気持ちさえ共鳴すれば、合唱は聴き手の心を力づけ、癒やすことが出来るし、複数の声が重なっているからこそ、直感的に「自分はひとりじゃない」と感じさせてくれる音楽にもなりうるのだ。

では、現代の日本で「あなたはひとりじゃない」と寄り添ってくれる合唱があるとしたら、どのようなものなのだろう? その答えとなるのが、このアルバム『Beautiful Harmony』だ。今年で活動26周年を迎えたリトルキャロルは、児童合唱のようなピュアさと、大人の奥行きをもった表現力を両立した稀有なコーラスグループである。ポップスとクラシックを融合させた独自のスタイルを追求してきた結果、2019年にはQueenの「Bohemian Rhapsody」を歌い、女声合唱のイメージを刷新するような圧巻のパフォーマンスを披露している。

2020年にコロナ禍となってからも、毎週末にリモートでの練習を欠かさなかった彼女たちは、タイムラグがあって声を合わせることが困難な状況を逆手に取って、これまで以上に個々人のレベルアップに着手。ところが個人の能力が上がっても、久々に対面で歌ってみると”ハモり”が悪いことに自分たちでも驚いてしまう。あらゆるスポーツと同様、単に上手い人々が集まったところで良いチームにはならないのだ。

様々な理由によって分断され、共通する心の拠りどころが失われつつある日本において、リトルキャロルのリーダー麻衣とも関わりの深いスタジオジブリは、年代を越えて日本の原風景となりつつあるように思える──平成や令和生まれが『となりのトトロ』を通して、昭和の田舎風景を知っているように。これからも世代と地域にとらわれることなく、日本で歌われ続けるであろう音楽を、最上級の『Beautiful Harmony』で包み込んだ本盤は、多くの人々の”日常”に長く寄り添ってくれるはずだ。

小室敬之(音楽ライター)

(CDライナーノーツより)

楽曲解説

1.ひこうき雲

もともとは雪村いづみが若い世代の音楽を歌うという企画のため、荒井由実(後の松任谷由実)が高校時代に身近で体験した”ふたつの死”を題材にして作詞作曲した歌。雪村の録音が1990年までお蔵入りとなってしまったため、作者自身の歌唱で1973年にリリース。それが40年後に『風立ちぬ』(2013年/監督 宮崎駿)の主題歌に選ばれたことで、若い世代にも知られるようになった。本盤全体を貫くテーマ「祈り」が込められた1曲である。

2.風のとおり道

『となりのトトロ』(1988年/監督 宮崎駿)では、オープニングの「さんぽ」とエンディングの「となりのトトロ」がメインテーマとなっているが、作曲者久石が裏テーマとみなしていたのが、この曲だ。劇中ではインストゥルメンタル(歌なし曲)として流れるが、映画完成前に作られた『イメージ・ソング集』では杉並児童合唱団が歌っている。宮崎と共にジブリを背負ってきた名匠・高畑勲監督はこの曲について「現代人が”日本的”だと感じられる新しい旋律表現が登場したと思いました」と評している。

3.ひまわりの家の輪舞曲

『崖の上のポニョ』(2008年/監督 宮崎駿)の『イメージアルバム』の最後に収録された楽曲である。麻衣は、父・久石譲が作曲した歌が録音される際に、いわゆる仮歌(デモ音源用に録る歌)を担当することが多いそうなのだが、この曲は最終的にそのまま麻衣が歌うことになったのだという。その純粋無垢な歌声には、作詞をした宮崎自身も涙ぐんだほどだ。なお「ひまわりの家」というのは映画本編に登場する高齢者向け介護施設の名前だ。劇中では歌詞こそ付いていないが、やはり麻衣がヴォカリーズ(母音唱法)でこの旋律を歌っている。

4.いのちの歌

連続テレビ小説『だんだん』(2008年9月~2009年9月)は、マナカナこと三倉茉奈と三倉佳奈が『ふたりっ子』以来、2度目となる主演を務めたことで話題になった朝ドラだ。劇中でマナカナが演じる双子のヒロインは、カバー曲を歌う双子デュオとして全国デビューを果たすも解散。デュオとして唯一のオリジナル曲が、この曲という設定だった。村松崇継が手掛けた劇伴の1曲「母なる宍道湖」に歌詞を付けたもので、作詞者Miyabiの正体がドラマで主題歌とナレーションを担当していた竹内まりやだったことは後に明かされた。

5.The Prayer

もともとはワーナー・ブラザースのアニメ映画『魔法の剣 キャメロット』(1998年公開)のために、1970年代以降のポップ・ミュージックシーンを席巻した人気作曲家のデイヴィッド・フォスターが書き下ろした楽曲である。映画の評判は芳しくなく現在では振り返られることはなくなってしまったが、セリーヌ・ディオンとアンドレア・ボチェッリによって歌われたこの曲だけはその後も世界中の名歌手によって歌い継がれている。麻衣とリトルキャロルが歌うと男女デュエットと異なるイメージが喚起されるはずだ。

6.わたしの光

1998年10月の放送開始以来、NHKEテレで20年以上愛されているアニメ『おじゃる丸』(原案:犬丸りん)。通常の1話10分よりも長いスペシャルがこれまでに4回放送されているのだが、戦後70年記念で作られた『おじゃる丸スペシャル わすれた森のヒナタ』(2015年8月14日放送)の主題歌として作られたのがこの曲だ。記憶を失った少女ヒナタとの出会いと別れを描いた物語で、作詞も担当した麻衣は「別れはつらいけれども、誰かと心を通わせた思いは、自分の中で光となって残ってゆく」というメッセージを込めたと語っている。

7.君をのせて

『天空の城ラピュタ』(1986年/監督 宮崎駿)のメインテーマとして知られる楽曲である。もともと、イメージアルバムの段階では「天空の城ラピュタ」という題の付いた別のメインテーマがあったのだが、久石とこの映画のプロデューサー高畑で、どの場面にどのメロディをあてがうのか検討していった結果、「シータとパズー」という別の曲の旋律をメインテーマに抜擢することに。高畑の指示で曲が作り直され、宮崎の詞がつけられたのが「君をのせて」である。

8.Sleeper’s Prayer

久石は、米国のテリー・ライリーの音楽との出会いがきっかけとなり、以来(シンプルな音型の反復で作られる)ミニマル音楽から大きな影響を受けている(『風の谷のナウシカ』などの映画音楽もミニマルの影響が大きい)。ミニマルのようにリズム反復に依拠しつつも、それ以外の要素を自由に加えていった音楽はポストミニマルと呼ばれることが多いのだが、ラングはその代表格だ。麻衣はニューヨークで彼の音楽に出会ってご本人に声をかけたところ、後にラングの娘が久石のファンだったことが分かり、以来家族で親交を持つように。2016年に作曲され、2019年には合唱にもアレンジされたこの曲は、ユダヤ教徒の就寝前の祈りを題材にしている。

9.聖フランシスの祈りの歌

1960年代前半に行われた第2バチカン公会議によって、カトリックの典礼音楽でラテン語以外の言語が使用できるようになった。南アフリカに生まれ、英国を経て、米国に渡ったテンプルはカトリックに改宗。自らギターを弾き語るフォーク風のスタイルで典礼音楽を作曲し、1967年に『Happy the Man』というアルバムを発表。この中に収録された1曲が”聖フランシスの祈り”に音楽を付けた「Make Me a Channel of Your Peace」である(ただし、この詞は聖フランシス本人によるものではなく、1912年に匿名で出版されたもの)。1997年、ダイアナ妃の葬儀で歌われて世界的に有名になった。

10.たがいによろこび

現存する資料としては17世紀半ばに遡ることが出来る、イギリスの古いクリスマス・キャロルだ。いま一般的に知られている旋律は19世紀半ばの楽譜に基づいている。当時書かれたチャールズ・ディケンズの小説にも登場していることからも、その頃から人気だったことがうかがえる。

11.Stand Alone

2009~11年の年末に放送されたNHKスペシャルドラマ『坂の上の雲』(原作:司馬遼太郎)のエンディングテーマとして作曲された歌。2009年放送の第1部(全5話)ではミュージカルの世界で一世を風靡した歌姫サラ・ブライトマン、2010年の第2部(全4話)では日本を代表するオペラ歌手の森麻季、そして2011年の第3部(全4話)では麻衣が歌唱を担当していた。「ひとりの祈りが心をつないでいく」という歌詞は、麻衣とリトルキャロルがこのアルバムに込めた思いを象徴するものだといえるだろう。

(楽曲解説 ~CDライナーノーツより)

麻衣

東京生まれ。2歳からピアノを始める。4歳で、父、久石譲が音楽を手がけた、映画『風の谷のナウシカ』の劇中歌「ナウシカ・レクイエム」を歌う。6歳からNHK東京児童合唱団に所属。2005年韓国映画『トンマッコルへようこそ』テーマ曲によってソロ活動を本格化。2007年日産スカイラインCM曲「I will be」では作詞も手がける。2008年宮崎駿監督『崖の上のポニョ』のイメージアルバム収録「ひまわりの家の輪舞曲」を歌う。また、この都市リリースされたDAISHI DANCEのハウスミュージックアルバム『the ジブリset』に、麻衣がうたう「君をのせて」が収録。2011年7月に全世界で公開された映画『ハリー・ポッターと死の秘宝 Part2』のオープニングテーマを、同年12月のNHKスペシャルドラマ『坂の上の雲』第3部主題歌「Stand Alone」を歌う。『マレフィセント』日本語版主題歌「Once Upon a Dream ~いつか夢で~」、『シンデレラ』日本語版エンドソング「夢はひそかに(Duet version)」と、ディズニー映画の作詞を手がける。長野県中野市音楽親善アンバサダー。1996年に結成された女声合唱団リトルキャロルを主宰。2017年パリから始まった「Joe Hisaishi Symphonic Concert: Music from the Studio Ghibli Films of Hayao Miyazaki」世界ツアーにソリストとして参加。2022年には、ニューヨーク Radio City Concert Hall、ロンドン Wembly Stadium、シアトル公演他を予定している。

リトルキャロル

1996年、現NHK東京児童合唱団の卒団生により結成された女性コーラスグループ。現在、約30名のメンバーで構成され、ポップスとクラシックが融合した独自の世界観を築き上げている。クリスマスシーズンを中心に数々のコンサートやイベントに参加しており、日本ユニセフ協会主催のチャリティイベント「ハンド・イン・ハンド」、久石譲&新日本フィル・ワールド・ドリーム・オーケストラのコンサート、六本木ヒルズアリーナで行われている「クリスマスコンサート」に出演など、さまざまな舞台で幅広く活動している。単独コンサートも行っており、2006年は東京オペラシティコンサートホールにて、2009年からは紀尾井ホールにてクリスマスコンサートを開催し、26周年になる今年も、10月にコンサートを予定している。これまでワンダーランドレコードより3枚のアルバムを発売。全音楽譜出版社より日本語で歌える女声合唱作品「女声合唱とピアノのためのくるみ割り人形」の楽譜もリリース。メンバーは多岐分野で活躍する逸材が集結したバラエティにあふれる顔ぶれ。“歌うこと”に出会っていなければ接点がなかったかもしれない仲間たちが集結し、“歌う喜び”を感じながら日々練習に励んでいる。

個人的に難しかったのは「風の通り道」ですね。私のソロは一瞬だけですが、その一瞬だけのワンフレーズでもとっても難しく。何度か歌っているんですが、もともと器楽的なメロディで歌用に作られていないんです。収録したのは初めてで、やっぱりこの器楽的メロディを歌うのは至難の業だなと感じました。

出典:ヴォーカリスト・麻衣にインタビュー 音楽監督を務める女声コーラスグループ、リトルキャロルと東京・長野でコンサート開催 | SPICE – エンタメ特化型情報メディア スパイス より一部抜粋

https://spice.eplus.jp/articles/316899

“Stand Alone”を最後にしたのは明日に向かっていける希望が感じられるのがいいし、明治の歴史を彷彿させて、“凛として旅立つ”という歌詞に背筋がピシッとする思いがするからです。最後は、頑張ろうという感じで終わりたかったので、この曲にしました

出典:シンガー麻衣が四半世紀を共にしてきた女声合唱団リトルキャロルと届ける、困難を超えてこその〈祈り〉 | Mikiki by TOWER RECORDS より一部抜粋

https://mikiki.tokyo.jp/articles/-/31536

あと、「ひまわりの家の輪舞曲」という曲も、生と死を考えさせられる曲です。もともとは宮崎駿監督のお母さまがご病気になられたときに、ずっと「お料理したい、お洗濯をしたい」とおっしゃられていたそうで、そんな想いを歌詞に込められたそうなんです。「♪おむかえはまだこないから その間に一寸だけ歩かせて」という歌詞があるんですが、この「おむかえ」はお出かけしていてのお迎えとかではなく、天からのお迎えという意味なんですね。ただ、私がこの曲を初めて歌ったのはおそらく14~15年前だったかと思うんですけど、当時は今よりも若かったので、そういう私が歌うと「おむかえ」があんまり暗くならずに、幼稚園のお迎えとかそういう感じに聴こえたようなんですね。今、お聴きになるとどうなるか分からないですけど。そもそもこの歌詞は、曲を作る際にもかなり議論があったところで、「おむかえ」という表現が具体的すぎるんじゃないか、その時はまだ来ないから、とかオブラートに包んだ方がいいんじゃないか、と論争があったんですね。でも私が歌うことで、印象が明るくなったから「おむかえ」で行きましょう、となった部分だったんです。「おむかえ」は人間であれば誰しもが通らなくてはならないこと。そこに向き合いながらも、ポジティブにとらえられるこの曲は、改めていい曲だなと感じました。そういう感じで、1曲1曲にすごい発見がありましたよ。それに、これだけ合唱が入ると私がひとりで歌うよりも良いな、と感じることも多かったです。

出典:【インタビュー】麻衣 with リトルキャロル Beautiful Harmony|クラシックのチケット ローチケ[ローソンチケット] より一部抜粋

https://l-tike.com/classic/mevent/?mid=687602

ひまわりの家の輪舞曲(崖の上のポニョ)麻衣×リトルキャロル

わたしの光(おじゃる丸)麻衣×リトルキャロル

The Prayer(魔法の剣 キャメロット) 麻衣×リトルキャロル

Stand Alone(坂の上の雲)麻衣×リトルキャロル

from Little Carol / リトルキャロル YouTube

レビュー

やさしい光のようなアルバムだった。美しいハーモニーのための澄んだアレンジにのびやかな合唱。ここには安心して老若男女におすすめできる、やさしい風のように耳におすすめできる、そんなメロディやハーモニーがたっぷり込められている。

空の恋しくなる「ひこうき雲」、神秘的な音色とコーラスワークの溶け合った「風のとおり道」、オリジナル・レパートリーともいえる「ひまわりの家の輪舞曲」、このバージョンでNHKみんなのうたにリバイバルされていいと思えるほど純粋感涙な「いのちの歌」など、収録曲の序盤から美しい音楽に包みこまれる。

「君をのせて」、麻衣はプロフィールにあるとおりDAISHI DANCEのふたつのアルバムでハウスアレンジの同曲を英語詞・日本語詞でそれぞれ歌いあげている。本盤に収録された無伴奏合唱つまりアカペラ・バージョンは、麻衣がリードボーカルを務め、リトルキャロルがハーモニーをのせる。すぐに『天空の城ラピュタ サウンドトラック 飛行石の謎』(1986)に収録された「ラピュタの崩壊 (合唱/杉並児童合唱団)」を思い浮かべる。対極にあるともいえるふたつのアカペラ版は、その世界観はもちろん深みのある声部の充実へと、たしかな印象の違いを届けてくれている。

「Sleeper’s Prayer」、「久石譲 presents MUSIC FUTURE Vol.5」(2018)コンサートにおいて日本初演された「prayers for night and sleep 1. night / 2. sleep」の第2曲にあたる。麻衣は自身のコンサートステージでもこの曲をプログラムしている。ここにリトルキャロルとともに音源化されたことは動向を追ってきたファンとしてこよなくうれしい。

アルバムタイトルは「ビューティフル・ハーモニー」、美しいハーモニーは隠しようもなく美しいメロディを味わえる曲が選ばれている。歌を愛する人のためのスタンダード・アルバムになってほしい。

1.ひこうき雲 (映画「風立ちぬ」主題歌)

作詞・作曲:荒井由実

2.風のとおり道 (映画「となりのトトロ」より)

作詞:宮崎駿 作曲:久石譲

3.ひまわりの家の輪舞曲 (映画「崖の上のポニョ」より)

作詞:宮崎駿 作曲:久石譲

4.いのちの歌 (NHK連続テレビ小説「だんだん」より)

作詞:Miyabi 作曲:村松崇継

5.The Prayer

作詞:Carole Bayer Sager 訳詞:吉元由美 作曲:David Foster

6.わたしの光 (NHKおじゃる丸スペシャル 「わすれた森のヒナタ」主題歌)

作詞:麻衣 作曲:村松崇継

7.君をのせて (映画「天空の城ラピュタ」より)

作詞:宮崎駿 作曲:久石譲

8.Sleeper’s Prayer

作詞・作曲:David Lang

9.聖フランシスの祈りの歌 Prayer of St. Francis: Make Me a Channel of Your Peace

作詞者不詳 日本語詞:麻衣 作曲:Sebastian Temple

10.たがいによろこび God Rest You Merry, Gentlemen 聖歌128番

作者不詳

11.Stand Alone (NHKスペシャルドラマ「坂の上の雲」エンディング曲)

作詞:小山薫堂 作曲:久石譲

編曲:篠田大介 (1,2,3,4,5,8,9,11)、村松崇嗣 (6)

コーラス編曲:麻衣 (3,6,7,9,11)、篠田大介 (1,2,4,5)

Posted on 2022/04/15

久石譲オフィシャルYouTubeチャンネルに、新しいミュージックビデオ「“Merry-Go-Round of Life (from Howl’s Moving Castle)” – Keyboard Visualizer」が公開されました。キーボード・ビジュアライザー版です。見ながら聴きながら、久石譲音楽のメロディやハーモニーの秘密をのぞけるでしょうか? たくさんの音からひとつの曲ができている、感覚的にも視覚的にも楽しい一曲です。 “Info. 2022/04/15 久石譲「Merry-Go-Round of Life – Keyboard Visualizer」Music Video公開” の続きを読む

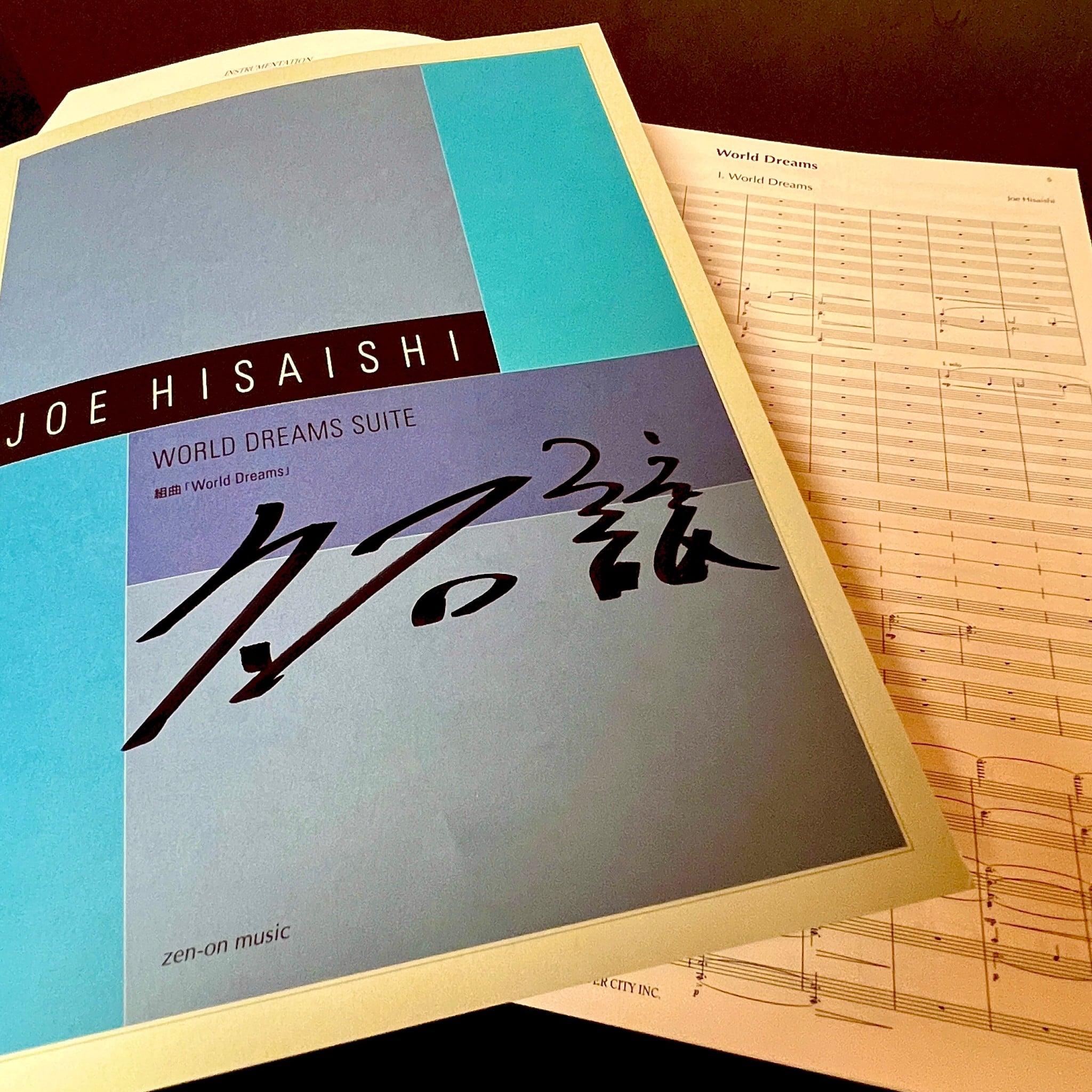

2022年4月15日 発刊

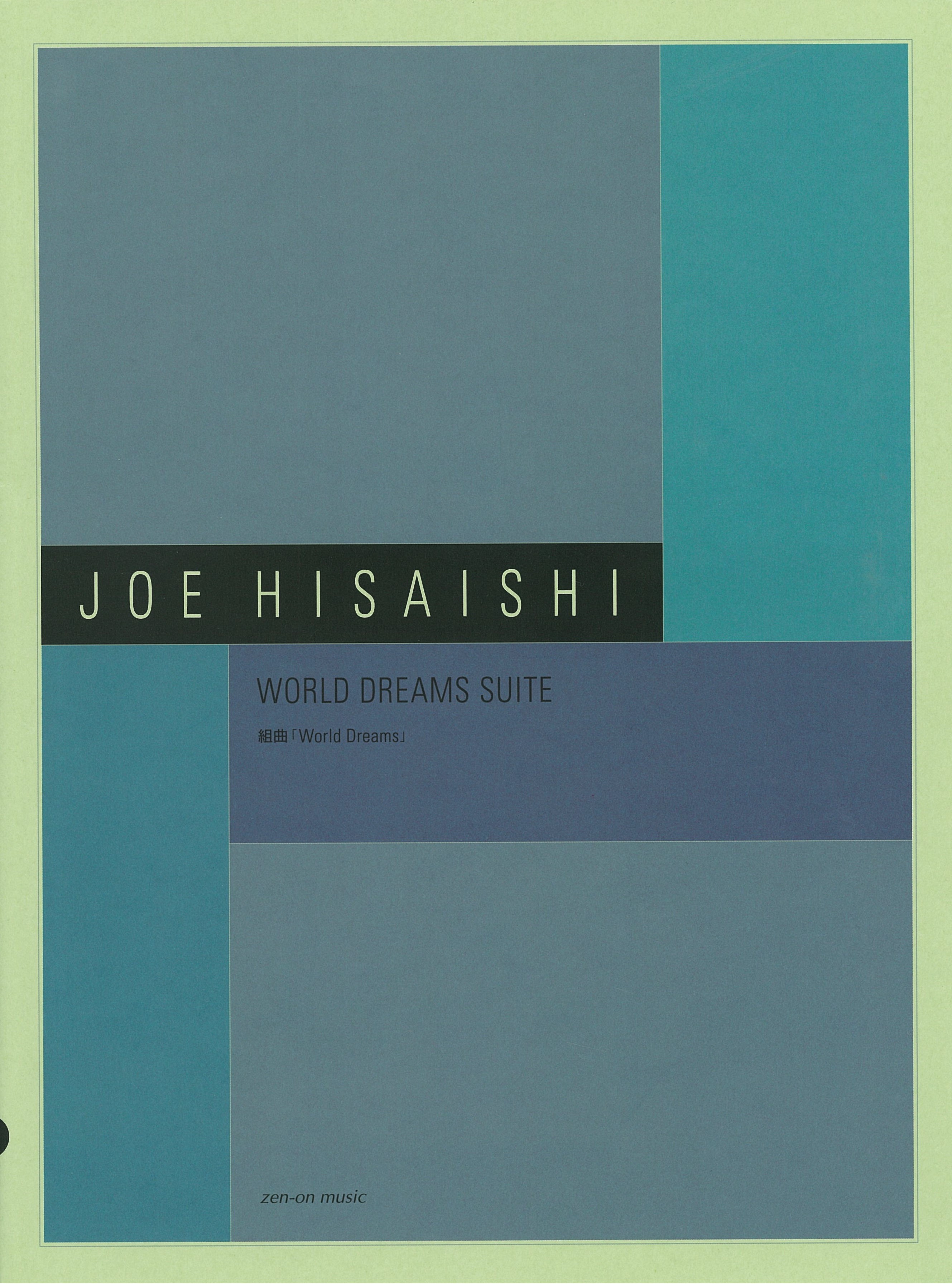

久石譲のオフィシャル楽譜。作曲者本人が「世界中の人々が違いを言うのではなく、世界を一つの国として捉えるような曲、つまり国歌のような朗々としたメロディーの曲を作りたいと思った。」(序文より引用)と語る「World Dreams」を冒頭楽章に据えた、3曲からなる組曲のオーケストラ・スコアです。

(発行元インフォメーションより)

World Dreams Suite

組曲「World Dreams」

「World Dreams」は、2004年に新日本フィルハーモニー交響楽団と活動を始めたWORLD DREAM ORCHESTRA(W.D.O.)のために作曲した。

2001年に9.11(米同時多発テロ)が起きてから、世界はバラバラになり、今までの価値観ではもうやっていけなくなるという感覚が自分の中で強くあった。だからこそ、世界中の人々が違いを言うのではなく、世界を一つの国として捉えるような曲、つまり国歌のような朗々としたメロディーの曲を作りたいと思った。

作曲していた当時、頭を過っていた映像は、ビルに突っ込む飛行機、アフガンやイラクの逃げまどう一般の人々や子供たちだったが、2022年の現在、それはウクライナの人々に変わっただけで世界は何も変わっていなかった。世界はどこに行くのか? 絶望的な気持ちになるが、それでも僕は”世界の夢”(World Dreams)である平和な世界(もしそういうものがあるとしたら)がいつか訪れると信じたい。

その「World Dreams」の組曲を作りたいという構想はずっとあったが、2019年に、様々な仕事で書き溜めた楽曲をもとにした3管編成(約90人)の約13分の組曲として完成した。3曲からなり、上述の1.World Dreams、ミニマル的で軽快な曲となった2.Driving to Future、そして、3.Dairyはやはり国歌に通じる厳かな楽曲になった。

初演は、2019年のWORLD DREAM ORCHESTRA Tourで、作曲者本人の指揮で行った。

久石譲

(「World Dreams Suite」スコア より)

補足)

上記文章は、英文併記されています

編成表 収載

including INSTRUMENTATION

WORLD PREMIERE

August 1-12, 2019

“Joe Hisaishi & World Dream Orchestra 2019”

Joe Hisaishi, conductor

New Japan Philharmonic World Dream Orchestra

II. Driving to Future

アイシン・エィ・ダブリュ株式会社 50周年記念事業映像のためのメインテーマ

III. Diary

日本テレビ「皇室日記」テーマ曲

久石譲:組曲「World Dreams」

I. World Dreams / II. Driving to Future / III. Diary

演奏所要時間:約13分/パート譜はレンタル

出版社:全音楽譜出版社

スコア/菊倍判/64頁

ISBN: 978-4-11-899717-9

価格:3,520円(税込)

発売日:2022年04月15日

※レンタルパート譜の取り扱いは、全音までお問い合わせください。

全音 レンタル楽譜はこちら>>>

https://www.zen-on.co.jp/rent/flow/

◎音源は久石譲&新日本フィル・ワールド・ドリーム・オーケストラ『Symphonic Suite “Kiki’s Delivery Service”』(UMCK-1665)に収録されています。

Posted on 2022/04/11

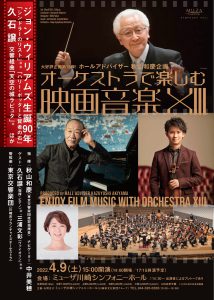

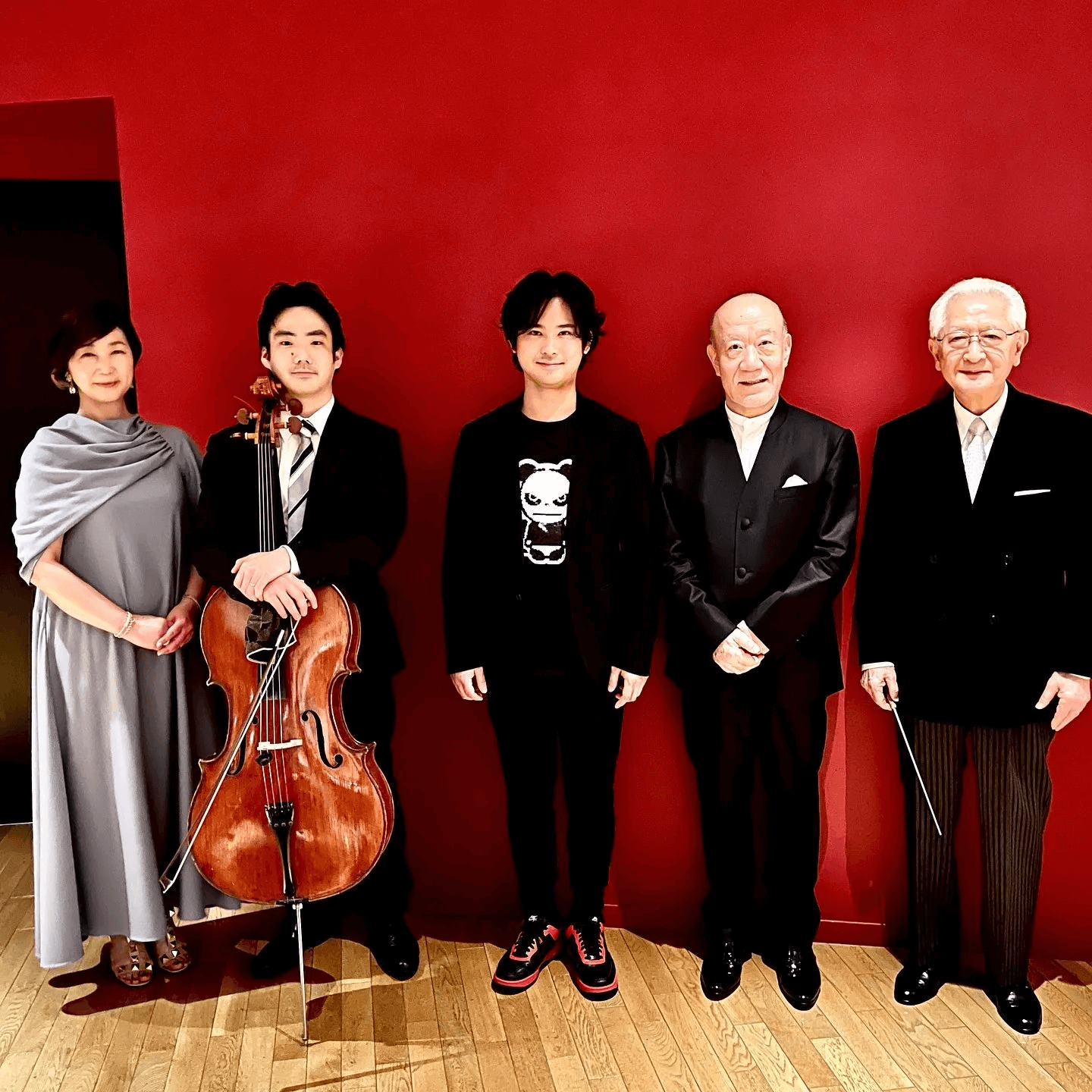

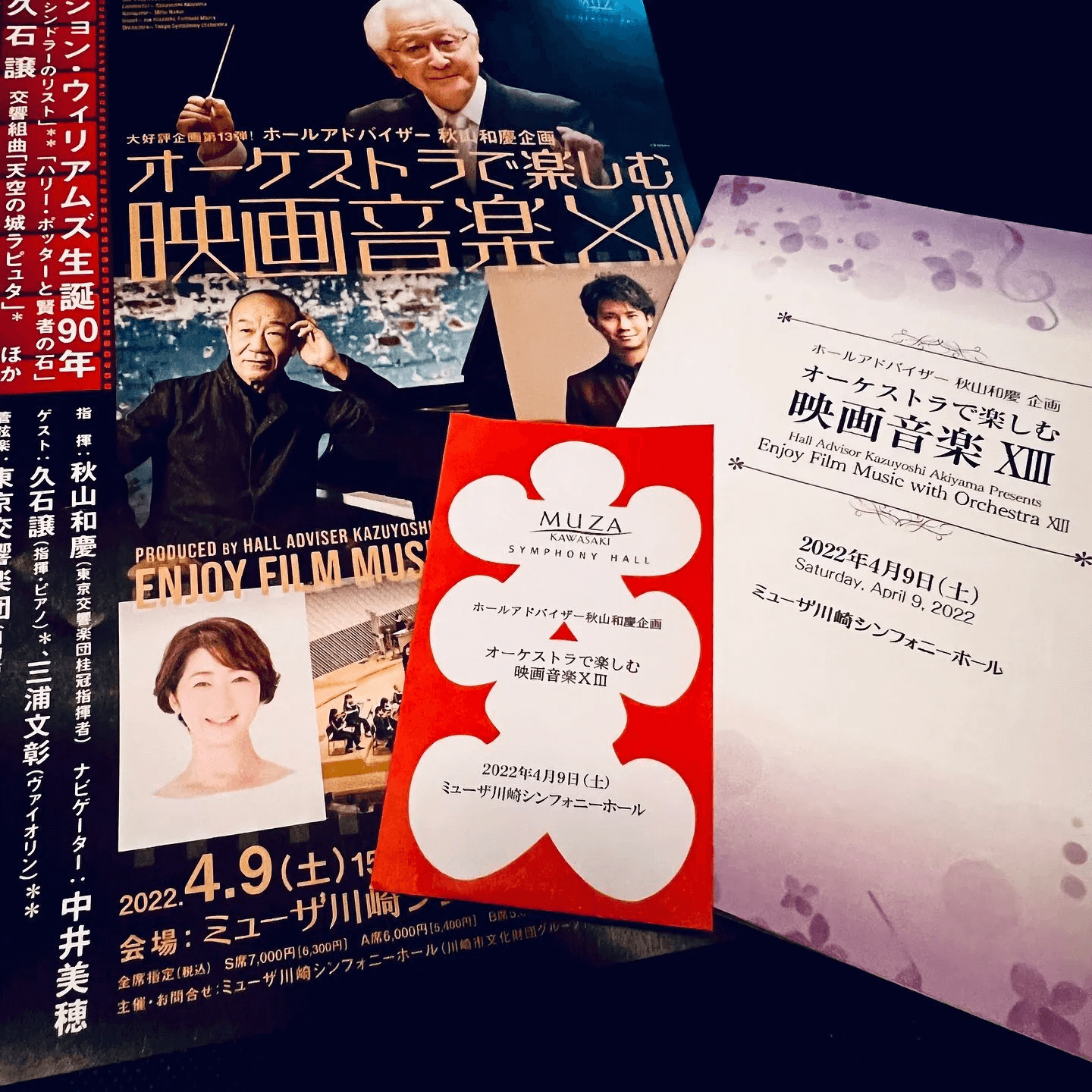

4月9日開催ホールアドバイザー秋山和慶企画「オーケストラで楽しむ映画音楽 XIII」コンサートです。久石譲がゲスト出演という珍しいかたちでのコンサートです。西洋と東洋を代表する現代のキング・オブ・映画音楽、ジョン・ウィリアムズと久石譲を特集するプログラムはとても魅力的です。

オーケストラで楽しむ映画音楽 XIII

[公演期間]

2022/04/09

[公演回数]

1公演

神奈川・ミューザ川崎シンフォニーホール

[編成]

指揮:秋山和慶

ナビゲーター:中井美穂

ゲスト:久石譲(指揮・ピアノ)◆

三浦文彰(ヴァイオリン)◇

管弦楽:東京交響楽団

[曲目]

プレトーク

秋山和慶・三浦文彰・久石譲

(開演前 ナビゲーター×各1名登壇)

ジョン・ウィリアムズ生誕90年

『インディー・ジョーンズ』より レイダース・マーチ

『シンドラーのリスト』から3つの小品 ◇

『ハリー・ポッターと賢者の石』より ヘドウィグのテーマ

『E.T.』より フライング・テーマ

—-intermission—-

久石譲 作品集

チェロとオーケストラのための『おくりびと』

(チェロ独奏:伊藤文嗣 東京交響楽団 ソロ首席チェロ奏者)

ヴァイオリンとオーケストラのための『私は貝になりたい』◇

交響組曲『天空の城ラピュタ』◆

—-encore—-

One Summer’s Day (for Piano and Orchestra)

指揮:秋山和慶

ピアノ:久石譲

管弦楽:東京交響楽団

[参考作品]

今回は、コンサート・レポートを書かないつもりだったので、演奏会後に感想ツイートをたて続けにしてめでたく終わりのつもりでした。一口レポと言いながら19コも書いていましたけれど。コンサート・レポートとしてきちんと書きのこしてないことが何かもやもやと居心地わるくて、習性ってこわいですね。数年後にめくりたくなるかもなあとか、ツイッター見てない人いるしなあとか、欲深くなってしまいました。

ということで、コンサート・パンフレットからの紹介は省略させていただき、ここからはレビューになります。

プレトーク

14時会場、14時20分からプレトークでした。司会進行のもと秋山和慶、三浦文彰、久石譲の順番で一名ずつ登壇してインタビュー形式でした。トータル約25分くらい、終わったら開演15分前、意外にギリギリまでたっぷりあったなという印象です。指揮台を挟むように広めのディスタンスを保っていたステージは、本来全員登壇であればもう少し時間短縮できたのかもしれませんね。「最後にひと言」とか同じような質問もありますしね、流れるように進められるところも、お一人お一人になります。

久石さんは、ジョン・ウィリアムズについて、直近のウィーン・フィルとベルリン・フィルで開かれたコンサートについて語られました。パッケージ化のときにコメントを寄稿しているのと同旨になります。

それから、ハンス・ジマーが語ったことを引き合いに「映画音楽というのはどんどん落ちていくもの」という話。ソースが見つけられないので要約すると、アイデアが浮かぶ~監督の意向~セリフや効果音がかぶるなどの工程を経てどんどん音楽的には作曲家の意向や純度が落ちていく、そんなふうに解釈しています。「それでも映画音楽は世界中の人に聴いてもらえるから、今はやりたがる作曲家とても多いです」と締めていらっしゃいました。

ジョン・ウィリアムズ生誕90年

ジョン・ウィリアムズと久石譲が同じプログラムに並ぶ。はいドン!前半と後半でみっちりジョン・ウィリアムズ×久石譲。はいドン!久石譲作品で作曲家自ら指揮とピアノを披露。こんなにアツいことありますか!?と思ってチケット・ワンクリック楽しみに心待ちしていました。企画バンザイな映画音楽祭りです。

『インディー・ジョーンズ』より レイダース・マーチ

オープニングにふさわしい華やかな曲です。映画を越えてエンターテイメントやバラエティ番組にも使われているほどキャッチーです。そんななか、中間部のあまりにも甘美な気品のある旋律は、往年の名作やフィルム映画のよき時代へと陶酔させてくれるようでした。ゆっくりめに進められるテンポもあいまってうっとりです。ほんときれい。

プログラムごとにMCが入ります。この時間を使って舞台替えもしています。弦14型を基本としながら、次の作品はヴァイオリン協奏曲なので弦10型くらいと人数がぐっと減ってるのもあったり、金管楽器もそんなに登場しないし、などなど。言っちゃうとMCありきの時間ではあります。演奏会としての統一感や緊張感は半減してしまいますけれど、オーケストラ・コンサートとしての距離感は近くなりますね。そういえば照明もあまり落としていなかった気もします。親しみやすさを趣向していたのかもしれませんね。そういう意味ではもっと子供たちに聴いてほしかったコンサートだったとも思います。

『シンドラーのリスト』から3つの小品 ◇

メインテーマだけではなくて演奏会用に3つの曲をまとめたもの。「I. Theme from Schindler’s List」「II. Jewish Town」「III. Remembrances」トータル15分ほどです。I. III.の単曲は聴いたことあるけれど、このバージョンはなにかCDになってたりするのかな、ジョン・ウィリアムズ名義では録音なかったような。もうすぐ5月に、ヨーヨー・マ×ジョン・ウィリアムズのアルバムが出ます。チェロ版のシンドラーのリストなんて涙ものです。そのなかにこの3つの小品バージョンが収録されます。こっそり要チェックしているのです。

CDで聴くような艶加工(エコー)を控えたヴァイオリンの音は、生音そのもので、リアリティをもって心に訴えかけてきます。くしくも、『私は貝になりたい』もまた戦争をテーマにした作品、そして今。久石さんがときおり語る”あらかじめ予定されていたこと”のように時代と共振したプログラムとなりました。慈しむ、悼む、レクイエム、いろいろな感情ありますけれど、最悪な事態が現在進行中の今、まだまだ追悼するほど落ち着いたときにもなっていない、切実な戦争悲劇を感じながら聴いていました。一日も早く終わってほしい、それしかないと。

『ハリー・ポッターと賢者の石』より ヘドウィグのテーマ

記念すべき第一作『ハリー・ポッターと賢者の石』から公開20周年を迎える今年、聴きたかった一曲です。ジョン・ウィリアムズが音楽から離れて以降もシリーズ全作で登場するメインテーマです。映像が出来てから曲を書くやり方をしているなか、この曲は原作をお気に入りにしていたこともあり、映像にあてるかたちじゃない、原作を読んだイメージから純粋に書き下ろされたまさに渾身の一曲です。聴くほどにイマジネーション豊かに羽ばたくようです。

冒頭のチェレスタというキラキラした音は、ジョン・ウィリアムズによって魔法を連想させる代名詞となったほどだと感じます。流れをみると、チャイコフスキー:くるみ割り人形、それを使用したディズニー映画『ファンタジア』があります。そしてジョン・ウィリアムズがここに作曲したもの。チャイコフスキーに聴かせてみたかった。きっと喜びそうな気がしますね。今もこれからも、チェレスタという楽器を紹介するときに、ちょっと弾いてみるフレーズは、チャイコフスキーかジョン・ウィリアムズ。たぶんそうでしょう。すごいですね。

『E.T.』より フライング・テーマ

「地上の冒険」という約10分ほどにまとめたものもありますが、「フライング・テーマ」はほぼメインテーマで構成された約5分の曲です。秋山和慶さんの指揮は、全作品とも丁寧にゆっくり進められ、たっぷりと味わうことができました。ハリー・ポッターもそうですけれど、咆哮するホーンセクションが魅力のジョン・ウィリアムズ作品。実際には、第1,第2ヴァイオリンをはじめとした弦楽器が、とても細かいパッセージを高度に刻んでいるのをまのあたりにできます。風や翼がぶるぶる震えているような高揚感と推進力。ジョン・ウィリアムズが”飛翔”を得意としている秘密を少し肌で感じられた気がします。宮崎駿・高畑勲のスタジオジブリ作品にも”飛翔”はテーマとして描かれていますね。久石さんはまた違ってどういうアプローチをしているのか、聴きわけて発見する楽しみもまたありそうですね。

ジョン・ウィリアムズ作品集についてはいくつか記しています。時代とともに一緒に聴いてきた感もまあまああります。抜けてる時代もまあまああります。僕が唯一ファンクラブに入っていたのが久石譲とジョン・ウィリアムズです。インターネットで情報収集できない当時(1990年代初頭?)は、ましてや外タレ(死語?)なジョン・ウィリアムズなんて、毎月(隔月?)届く会報を見ながら、次やる映画やサントラ情報をチェックしていました。こんなことろでアピールすることでもないですけれど。あったんですよ、日本国内向けファンクラブっていうのが。ライナーノーツや音楽誌くらいサントラのレビューや解説も詳しかったような記憶です。それを参考にしながらお小遣いから次買うサントラの優先順位をつけていましたね。なつかしいおわり。

おまけ

休憩後MC

久石譲再登壇。司会者の一問一答で5分ほどありました。ミューザ川崎ホールの印象や設計者とお知り合いなこと、東京交響楽団とはストラヴィンスキー:春の祭典などで共演していること、ラピュタは宮崎駿監督・高畑勲監督との共同作業だったことなど。

ここで初出エピソードだったのは「必殺9時間寝」です。かいつまんで言いますね。ここまで前半から待っている間は何されていましたか?という質問に”寝てました”と笑いを誘う久石さん。地方公演や海外公演では外に出れないとき何もすることなくてホテルにずっといる。だから9時間近く寝ちゃうとリラックスするのかテンポが速くなる。それを知ってる団員なんかは9時間寝たって言うとうぅって構えるみたい。今日は7時間半だから大丈夫だと思います。と、そんなエピソードだったと思います。

チェロとオーケストラのための『おくりびと』

こちらもタイムリーなプログラム、映画『ドライブ・マイ・カー』がアカデミー賞国際長編映画賞を受賞したばかりです。同賞は映画『おくりびと』以来13年ぶりの快挙だったというつながりがあります。

起伏の少ない丁寧な演奏でした。裏を返せば、抑揚ひかえめな平面的な演奏に聴こえてしまったりもします。これはもうしょうがない。久石さんのそれを普段から聴きなじんでいるから、久石さんの生理的テンポに合ってしまっているから、染みついちゃってるから、これはもうしょうがない。

だったらなにがどう違うのか、どう違うと感じるのか、それをピンポイントに言い当てられるのか、説明できるほど言語化できるのか。そうやって自分を鍛える楽しみにもっていきます。まあこれは自分に課したトレーニングのようなものです。そう思考回路をスイッチしたほうが初めて気づくこと発見できることもあったりして楽しいですね。なんかもっともらしく言ってますけど全然うまくできていませんからね。マネるな危険!です。純粋に楽しみましょう。

【おくりびと。気になる点あったからCD聴き返し。4:10-くらいからのテーマの盛り上がりはオーケストラが悠々と歌っていますが、コンサートでは弦楽おさえてチェロがメロディをリードしていたような気がします。ん?って思ったからたぶん。】

【おくりびと。6:47-からの約10秒間のチェロパート。たぶんなかったと思います。そのあとにつづくメロディと超絶パートはありました。ん?って思ったからたぶん。】

とふたつツイートしていました。コンサート後にわりと時間をおかずにメモを振り返りながらCDを聴き返したのでたぶん鮮明だと思います。CD音源と同じスコアを使いながらも、チェロをより引き立たせる演出にしたのだろうひとつめと、手堅くいったふたつめと。クライマックスこんなにチェロ休んでたかなあと思うくらい手をとめている印象があったから。チェロをチェロの音をきれいに聴かせたい、そんな今回のアプローチだっんじゃないでしょうか。けれど、僕の記憶違いかもしれないということは添えておきます。

ヴァイオリンとオーケストラのための『私は貝になりたい』◇

【私は貝になりたい。リハーサルの時間が足りなかったのでしょうか。素晴らしい演奏でしたけど、もったいない演奏でもありました。指揮者×オーケストラ×ソリストの呼吸が乱れそうな箇所が一瞬ありました。一瞬だけ。演奏会はナマモノです。持ち直すところもふくめて体感できる醍醐味ですね】

とツイートしたままです。ヴァイオリンが前面に出てくるパートの入りのタイミングが合わなかったんですね。たぶん曲を知らない人でも雰囲気を察知できるほどに。ヒヤッとどうなるんだろう。ちょうどヴァイオリンの旋律がリズムを刻んでいるようなパートだったこともあって、そこにオーケストラがついていくかたちですぐに持ち直しましたよ。そのあと引きずることもなかったですよ。

完成度は期待していますけれど、完璧は求めていませんからね。もちろん演奏者も観客も最高のパフォーマンスだったと共有できることが一番うれしいです。でも、録音には残さないような多少荒い演奏が生演奏のときにはぐっと伝わる、そんなこともあります。ライヴを減点方式で採点するのはなにかもったいない気もします。もちろん度合いにもよりますけれど。そして起こったハプニングもまた事実、どうやって軌道修正したかというプロフェッショナルたちを体感したのもまた事実です。この話はまた最後に。

交響組曲『天空の城ラピュタ』◆

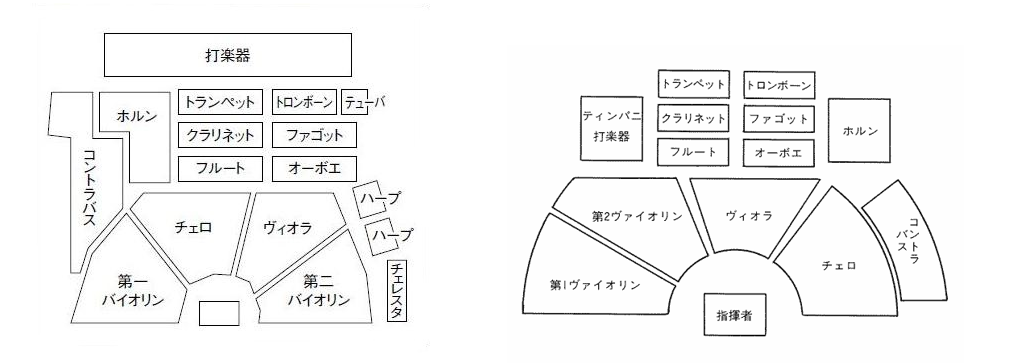

ここでようやく久石譲登場です。今回のコンサートはオーケストラ通常配置になっていて、久石さんのときどうするんだろう移動するのかな?なんて思っていたらそのまま続けられました。久石譲×対向配置じゃないパフォーマンスはレアだと思います。対向配置ってなに?よかったら下記のぞいてみてください。

(左)対向配置、(右)通常配置

そうだもんだから、たとえば「空から降ってきた少女」も「大樹」も、第1ヴァイオリンと第2ヴァイオリンがメロディをユニゾンで歌う箇所なんてわかりやすかったです。ステレオのように左右からバランスよく均等に聴こえる対向配置と、中央やや左寄りから固まって聴こえる通常配置と。こう聴こえるんだと新鮮でした。ほかの楽器配置のことまで聴き分けれるほどの耳は持っていませんので、これ以上はピックアップできないのが残念なところです。

もちろん、久石さんは対向配置を前提にこの作品も交響組曲化していると思います。久石譲指揮=対向配置なので、それはオリジナル作品ふくむ全てにおいて作曲の時点から念頭に作られていると思います。でも、どちらの配置をとるかは指揮者に委ねられています。

ベートーヴェンやブラームスも対向配置を念頭に書いていたと言われていますが、コンサートホールでの演奏会が定着した20世紀のほとんどは通常配置で演奏されてきています。最近では対向配置をとっている場合もあったりします。久石さんも現代作品・古典作品すべて対向配置で臨んでいます。じゃあ、ジョン・ウィリアムズは?というと本人ふくむ多くの指揮は通常配置です。僕が知っているかぎりドゥダメル指揮は対向配置でした。でもそのくらいしかすぐに思い出せないくらい少ない気がします。今回の秋山和慶さんも通常配置を採用しています。

おもしろいですよね。スコアにいろいろな音楽指示をのこすのに配置には触れないんですね。久石譲オフィシャルスコアにも編成表に対向配置での演奏を推奨するなんてありませんもんね。配置による音響の差異って選択基準として大きなウェイトを占めないものなのか、指揮者の志向性によるものなのか、おもしろいですね。これから久石譲作品も対向配置・通常配置どちらでも聴ける機会がふえていくでしょう。そう巡らせると、スコアとセットで音源化していることはとてもいいことですよね。対向配置による響きや効果を事前確認できるわけだから。「DA・MA・SHI・絵」や「Links」(こちらは対向配置ver.未音源化である!?)なんて、対向配置だからこその醍醐味を感じたらどの指揮者もよし対向配置でやってみようとなるんじゃないかな、…とことん話が逸れてとことん素人目線ですいません。

交響組曲『天空の城ラピュタ』ですね。どれだけCDなんかでたくさん聴いても、やっぱり生演奏でしか聴けない表現ってありますね。歌と同じで、今日はこうきたかとか歌い方変えてきたな、みたいな。そんなワクワク感とやられた感あります。とてもよかったです!

印象的だったのは、ゴンドアの思い出。まるでおばあちゃんがシータとお話をしているような、ボリュームの緩急がすばらしかったです。やさしくおなじないを教えているおばあちゃん、くり返すシータ、その掛け合いというか温かいシーンそのままのようでした。

ここは恥ずかしながらお伝えします。どれだけ好きな作品で何回も聴いていると自負していても、あれっ?今回新しくなってる?と勘違いすることってあります。たとえば(言いたくない)、「ドーラおばさん(Gran’ma Dola)」歌い出しのメロディは金管低音のイメージが強くて、今回フルートが一緒に鳴ってることに新しく注目して[ドーラフルート?]とかメモしているわけです。たとえば(言いたくない)、「大樹(The Eternal Tree Of Life)」グロッケンやフルートのイントロ部分、久石さんが「イノセント(Innocent)」のピアノから指揮へ戻るところです。ゆっくり余裕をもって戻れるように1小節分多くなっているように感じたから[大樹1多い?]とかメモしているわけです。でも、どちらもCD聴き返したら僕の勘違いだったとわかります。

そのくらい、生演奏で味わう印象って錯覚させるものがあるというか、やっぱりそのときにしかない聴こえ方ってあるんですね。一曲のなかでも、よりどこかのパートがどこかの楽器が記憶との違和感で強調されることもあるし。だから全ての感想に正解はないというか、いろいろな感想があっていいと思うんですよね。この話はまた最後に。

【ラピュタ。Innocentに感動したなんて一口もレポするにおよびません。ありがとうございました!!】とツイートしたままです。

ーアンコールー

One Summer’s Day (for Piano and Orchestra)

もしも、秋山和慶(指揮)久石譲(ピアノ)東京交響楽団(管弦楽)のアンコールなんてあるとしたら何の曲だろう。「Oriental Wind」かな、でも映画音楽にちなんだ曲じゃないよね、灯台もと暗しでした。答えは「あの夏へ」でした。ここでもタイムリーに、映画『千と千尋の神隠し』は今年初舞台化されただいま公演巡回中ですね。

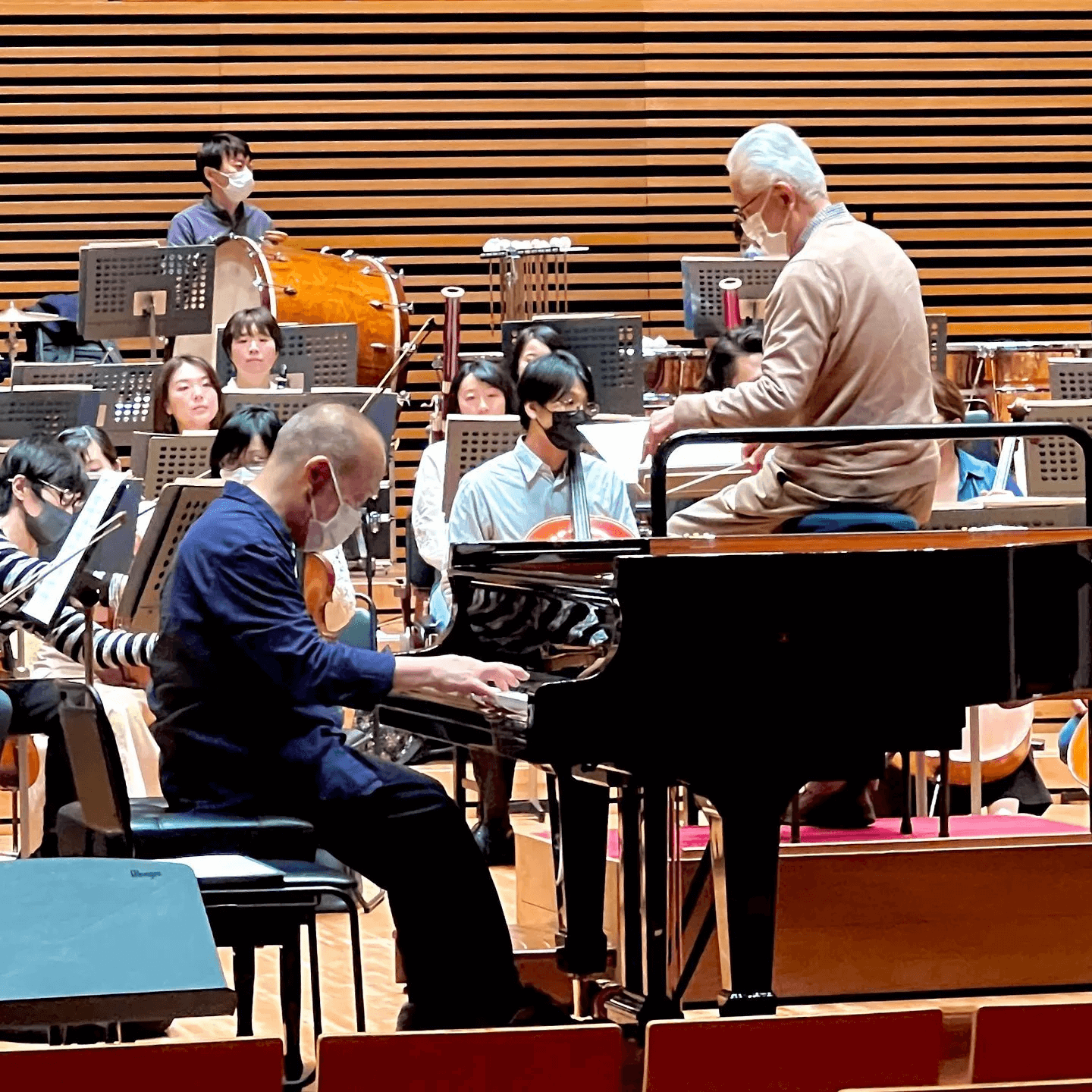

久石譲の指揮の先生でもある秋山和慶さんと、ピアニスト久石譲という夢のコラボレーションが実現するなんて。スペシャルの極みです。ピアノ演奏に徹した久石さんのお姿を見れるなんて何十年ぶりでしょうか!?

秋山和慶さんの経歴や久石さんのことにも触れたロングインタビューもぜひご覧ください。とても新しい記事です。

日本センチュリー交響楽団ミュージックアドバイザー秋山和慶、大いに語る!(2022.02.26)

https://spice.eplus.jp/articles/299247

Joe Hisaishi – One Summer’s Day

from Joe Hisaishi Official YouTube

このミュージックビデオを見てもらったらわかるとおり、けっこうピアノが主役で出ずっぱりです。そしてこれと同じように久石さんエア弾き振り状態でした(笑)それはそうですよね、もう演奏と指揮と一体になって染みついてしまっていますから。秋山先生の邪魔にならないように、なるべくオーケストラのほうを振り向かないようにして、あるいは指揮者とコンタクトをとるようにして、身振り手振り動いていました。うん、とってもレアな光景でした。うれしい。

カーテンコール

交響組曲『天空の城ラピュタ』の終わりも、久石さんソロを務めたトランペットやファゴットを指して立たせて拍手浴びさせたり、いつものように両手広げて観客の大きな拍手にこたえるもんだから、あれっ、いつのまにか久石譲コンサートになってる(笑)っておかしくて。笑みがこぼれまくります。

アンコール「One Summer’s Day」も弾き終わって立ちあがってお礼して拍手にこたえて、思わず腕をオーケストラのほうに振り回そうとしたら、そこに秋山和慶さんがちらっと視界に入りこみそうな瞬間、そうだったそうだった、指揮者じゃないんだった、みたいなそんな瞬間ありましたよねたぶん。僕は(おそらく凝視な久石さんファンも)見逃しませんでしたよ。もう指揮者が二人いる状態。笑みがこぼれまくります。

誤解が理解を深める

僕の好きな言葉に「誤解が理解を深める」というのがあります。村上春樹さんの言葉です。小説を読んだ人のいろいろな感想・意見・解釈が今はSNSを中心に溢れていますね。個別に見ていくと間違ったものもあるかもしれないけれど総合的にみれば合っている。総合的にみると真実になる。そんな意味合いだったと思います。とても含蓄のある言葉だなと印象深いです。

明らかな間違いや勘違いであれば、言葉が飛び交うなかで教えてくれたり教えたり修正されていきますよね。でも、感想や解釈には正解ってない。その数が多くなればなるほどいろいろな一面が見え隠れしだして立体的にかたちづくっていくことになる。そんなイメージだと思っています。

今回のコンサートも、いろいろな感想が見れてとても楽しかったです。気づかない発見もあったり、なるほど!とか、たしかに!とか、挙げだしたらきりがありません。いつも聴きなじんだものとの小さな違いが積み重なって、それは大きな印象の違いとなって届けられます。そう感じられることもまた、しっかり聴き込んでいるファンの証と胸を張りたい気分です。

そして、真剣に心を込めて聴いているからこそ、厳しい目と耳で注がれますね。観客の聴く姿勢の本気度はそのまま感想にも反映される。とても健全なことです。だから、もっともっと気軽で素直な(そして責任も後ろに控えた)感想にたくさん触れたいですね。僕なんかも何か自分の言った感想や意見に「あ、それはこうですよ」とか突っ込んだり修正してもらったほうがうれしいです。それで得ることのほうが大きいから。

誤解が理解を深めるのなら、そのもととなる誤解(自分の意見)を積極的に発信したほうが、それはうれしいかたちで自分に跳ね返ってくるんじゃないかな、そんなことを思ったりします。風通しいいのが一番です。たくさんコンサート行って、たくさん聴いて、そんなコンサートもあったね、いつかそう笑って思い出話に花を咲かせたいですね。思い出にするための磨きあげかた、少しでもキラキラ輝きの強い思い出として残していきたい。そう思っています。

今回も何人かファンの方とバタバタご挨拶することができました。短い時間でしたけれどとてもうれしいです。ありがとうございます。

リハーサル風景・公演風景

from 久石譲本人公式インスタグラム

https://www.instagram.com/joehisaishi_composer/

from 中井美穂インスタグラム

最後まで読んでいただき、ありがとうございます。