Posted on 2022/03/20

ふらいすとーんです。

シリーズ マックス・リヒターです。

今回は代表作のひとつ《スリープ》です。その効果や実用性からも注目を集める人気作品です。

《スリープ》は作品としてふたつ、『SLEEP』(8時間)と『FROM SLEEP』(1時間)があります。同じタイミングでリリースされたこともあってか少し誤解も受けているようです。8時間版や1時間ヴァージョンといった書き方もされるため、収録時間から完全版とダイジェスト版と勘違いされがちです。ところが本来は立ち位置も音楽的響きも異なります。コンセプトとして前者は【眠るための(眠っているあいだの)音楽】であり後者は【覚醒中の(起きている・耳を傾ける)音楽】です。

このあたりメーカーテキストから引用・編集してご紹介します。

マックス・リヒターの新たな試みは眠りと音の美しきコラボ!

リヒターは『スリープ』で新たな歴史を作り出しました。単一の楽曲としてはレコーディング史上最長の音楽を演奏し、リスナーが眠りに落ちる間も聞こえてくる(体感できる)音楽を。「これは激動の世界に捧げるパーソナルなララバイだ。いわば、スローライフ宣言なんだよ」とリヒターは語ります。

8時間ヴァージョンは当初デジタルリリース(2015.9)のみでしたが、1時間ヴァージョンの好評を受けて、CD8枚組+高音質ブルーレイ・オーディオの形でもお楽しみいただけることになりました(2015.12)。全てが1枚に収録されたBlu-ray Audioが付いているので、寝ながら聴くのに最適なヴァージョンといえましょう。のちにストリーミングも解禁されました(2018.3)。

『スリープ』はあらゆる点で画期的な作品ですが、音楽的にはこれまでリヒターが規範としてきた枠組みを継承しています。つまり、クラシック音楽の語法はいかにあるべきか、問いかけを続けているのです。これまでの彼の作品同様、『スリープ』ではピアノ、ストリングス、キーボード、エレクトロニクス、ヴォイスが中心となり、さまざまな音楽ジャンルの曖昧な境界線をまたいでいきます。即座に癒される催眠効果をもたらす音楽を期待すると、全く異なる音響が聴き手を包み込みます。新感覚サウンドです。

「夜中に聞いてもらうために書いた曲なので、実際に聞きながら眠りに落ちてもらえることを望んでいるよ」とリヒターは語っています。

(メーカーインフォメーションより 編)

スリープ/マックス・リヒター SLEEP MAX RICHTER

夢のような美しさと、やすらぎに満ちたサウンド。激動の世界に捧げる子守歌。

8時間に及ぶ『スリープ』は聴きながら眠りに落ちることを前提として作曲され、この1時間ヴァージョンの『フロム・スリープ』は覚醒中に楽しめるよう編成されています。

「2つの作品の目的はそれぞれ異なる。1時間のCD&LPは”耳を傾けて聞く”作品で、8時間の長いほうは睡眠中に”自然に聞こえてくる”作品と言えるかもしれない。」とリヒターは言う。

(メーカーインフォメーションより 編)

フロム・スリープ/マックス・リヒター FROM SLEEP MAX RICHTER

補足)

『SLEEP』(8CD+1Blu-ray Audio版)は1万円近いBOX価格になっていますが、デジタル配信されている8時間フル音源はBlu-rayがないこともありCD1枚分くらいの価格で買うことできます。また『FROM SLEEP』もあわせてストリーミングなどでもお手軽に聴けると思います。

『SLEEP』は、8時間・全31曲(1曲あたり10分,20分を超える曲も多い)の大作ですが、5つの主要曲「Dream」「Path」「Patterns」「Return」「Space」の各アレンジ・ヴァージョンで構成されています。曲名がまったく違う言葉に置き換わっていたりもします。

『FROM SLEEP』は5つの主要曲のうち3つ「Dream」「Path」「Space」からなり、1曲あたりも5~10分へまとめられています。また『SLEEP』から『FROM SLEEP』へのショートバージョンではなく、アレンジもすべて極微に異なります。聴いてすぐにわかるかはさておき。大切なこと、それは2つの作品で完全一致する曲はないです。

Max Richter – Dream 3 (in the midst of my life)

VIDEO

from MaxRichterMusic Official YouTube

ただただ力をぬいて体と心のテンポを落ち着かせてくれるような曲です。後述するマックス・リヒターの言葉にもありますが、下降するベースラインは心を安らかにする心理的効果もあるようです。中間部から緩やかなチェロ旋律が加わります。そのあとに、まるで深呼吸のリズムのようなヴァイオリン旋律が加わります。この弦楽器の旋律すーすー寝息のようで心地よくなってきますね。

こちら『FROM SLEEP』に収録された10分ほどのヴァージョンです。『SLEEP』でも複数タイプの「Dream」を聴くことできますが、さすが芸が細かい。この起きているときに聴く『FROM SLEEP』ver.は、眠るために聴く『SLEEP』ver.よりも微妙にテンポが速いんです。数値化しても1ケタ台の違いだと思うホント微妙なテンポさじ加減です。たぶんリラックスして並べて聴いてたらどっちが速い遅いとも感じないくらい。

『ボイジャー』~マックス・リヒターが語る「ドリーム3」

VIDEO

Max Richter – Path 5 (delta)

VIDEO

ヴォイスによる美しい反復があたたかく包みこんでくれるようです。オルガンとの音色的ハーモニーも美しい。この曲は、別アレンジでピアノ+ヴァイオリンに置き換わったヴァージョンなんかもあります。

Richter: Space 11 (Invisible Pages Over)

VIDEO

環境音楽に近い、音響的な空間を意識したような曲でしょうか。8時間版でも1時間版でもそうです、全体のなかにこういった曲をはさむことで、旋律だけで埋め尽くさない、スペースをつくることを意図したのかなとも思えてきます。ほかにも旋律曲を有機的につなげる役割なんか。

ここまで紹介した5つの主要曲のうち3つ「Dream」「Path」「Space」は、『SLLEP』『FROM SLEEP』どちらでも聴ける旋律です。曲尺からもコンパクトな『FROM SLEEP』からピックアップしました。残り2つの主要曲「Patterns」「Return」は『SLEEP』でのみ聴ける旋律になっています。

はっきり言って!その2曲なくしてみたいなところあります。だから、手短に1時間の『FROM SLEEP』を聴いて《スリープ》の世界をわかった感じになるのはとてもとてももったいないです。そのくらい、なんかいいんですよ。

Richter: Patterns (cypher)

VIDEO

どこまでもシンプルな最小音型です。この1曲はもともと曲尺は短い。ほかの別アレンジでは長尺です。3度や4度で繰り返す音型が、揺らぎを生みだしているようです。

Richter: Return 2 (song)

VIDEO

美しい。もしかしたら、配信やストリーミングは1曲が何分割かにされているかもしれません。この曲も本来は16分ある曲ですが、配信は7分割でアップロードされている。そのひとパートを選びました。『SLEEP』は全31曲です、配信プラットホームによっては全204曲くらいで表示されるかもしれません。1曲あたり10~20分を超える曲たちが分割されているからです。CD盤はもちろんそのままです。

マックス・リヒターが語ったこと

――先日、8時間ヴァージョン『Sleep』と1時間ヴァージョン『from Sleep』の両方を聴かせていただきましたが、8時間ヴァージョンのほうは全部で31のトラックから構成されていますね。これは、アリアと30の変奏からなるバッハの《ゴルトベルク変奏曲》を意識しているのでしょうか? それとも、単なる偶然なのですか?

R:もちろん《ゴルトベルク》を意識しています(笑)。

――8時間ヴァージョンの最初のトラック「Dream 1 (before the wind blows it all away)」は下降音形のベースラインで始まりますが、個人的には《ゴルトベルク》のベースラインの下降音形を連想しました。

R:おっしゃる通り、「Dream 1」は落ちていく(falling)ベースラインで書かれていますが、下降音形のベースラインを持つという点で、まさに《ゴルトベルク》と共通しています。バッハが《ゴルトベルク》の変奏の基になるベースラインを下降音形で書いたのは、リスナーを“寝落ち”(falling sleep)させることが目的だったからではないか、というのが私の考えです。作曲家としては、ごく自然な発想ですよね。実際、下降音形は物事を落ち着かせるというか、心を安らかにする心理学的効果がある。ですから、私もバッハと同じ文法に従い、下降音形のベースラインを使ったんです。

――8時間ヴァージョンは、5つの主題「Dream」「Path」「Patterns」「Return」「Space」のどれかに基づく変奏曲として作曲されているように感じました。実際、どうなんでしょう?

R:そのようにも解釈できますね。私自身は、8時間ヴァージョンを2つの変奏曲集――つまり「Dream」の主題に基づく変奏曲と「Path」の主題に基づく変奏曲――の組み合わせと考えています。それに対し、「Patterns」「Return」「Space」という3つの素材は、いわば“風景”の役割を果たしていると言ったらよいでしょうか。

――その3つの素材の中でも、「Space」はほとんど純粋なエレクトロ・ミュージックとして書かれていますね。

R:どのトラックにも何らかの形でエレクトロの要素が含まれていますが、「Dream」や「Path」が器楽中心で書かれているのに対して、「Space」はほとんどエレクトロだけで成り立っています。「Patterns」と「Return」は、その中間といったところですね。

~(中略)~

――もうひとつ、1時間ヴァージョンのほうのアルバムですが、この中に出てくる「Dream 13」という陽気なトラックは、8時間ヴァージョンの中に対応する楽曲を見出すことが出来ませんでした。

R:その通り。8時間ヴァージョンのほうには全く含まれていない楽曲です(笑)。実のところ、1時間ヴァージョンと8時間ヴァージョンは完全に別の作品として作られています。1時間ヴァージョンに含まれていて8時間ヴァージョンにない音楽もあれば、その逆も然り。というのは、それぞれ目的が違うからです。1時間ヴァージョンが、意識がはっきりしている時に集中して聴いていただくアルバムだとすれば、8時間ヴァージョンは、言うなれば「音楽の中で生きてもらう」(be ihhabited)ためのアルバム。それぞれ異なる音楽体験を目指している以上、当然のことながら音楽の素材も大きく変わってくるわけです。

出典:udiscovermusic|マックス・リヒター「Sleep」インタビュー より一部抜粋https://www.udiscovermusic.jp/classical-features/max-richter-sleep-interview

Max Richter – Dream 13 (minus even)

VIDEO

原曲は約9分。こちら約3分のRadio Edit(Short Edit, Official Video Edit)です。『FROM SLEEP』のみに収録された照度の明るいヴァージョンです。

「良い睡眠には、なにが体に必要かを探求した結果、低周波を何度もリピートすることで、眠りやすくなることがわかりました。この低周波を鏡のように反響させ、同じ音を何度も繰り返すことで、胎児が子宮にいる時と同じ聴覚体験ができるのです。そして、夜明けともに高周波へと変化し、徐々に眠りから覚醒させていきます」

「私の意図するところでは、音の“スペース”をみなさんに届けたいと思いました。休むため、スイッチをOFFにするための助けになればという気持ちがあります。とにかく、いまの時代はデータ過多で、休むことが本当に難しくなっています。クリエイティビティ、アートというものが、それらに対する特効薬、なんらかの力になれたらとの思いで制作しました」

出典:MOVIE WAKER PRESS|ポスト・クラシカルの旗手、マックス・リヒターが音楽を創造する理由「私たちが直面する多くの問題に光を当てる」 より一部抜粋https://moviewalker.jp/news/article/1025592/

――独自の構造を持った作品になっているわけですね。あなたのほかの作品もそうですが、『スリープ』は音響も重要な役割を果たしています。サウンド面でのこだわりを教えてください。

M:音作りも通常とは異なるアプローチでした。『スリープ』は主に低周波のサブソニック・サウンド(人間が音として感じられない周波数の音)で作られています。なぜそうしたかというと、この作品で母親の胎内の音響を再現しようと思ったんです。人間がまだ人間の形になる前の段階で、胎内で初めて聞く音が人間の感情面に何らかの影響を与えていると考えたからです。『スリープ』はずっと低周波のサウンドで進んでいき、最後の1時間は次第に高周波になっていく。つまり、夢から覚醒して現実に戻っていくんです。

~(中略)~

――やはり、いろんな音楽から刺激を受けているんですね。最近、『スリープ』が配信で聴けるようになりました。ステイホームしながら家で『スリープ』を楽しむリスナーも増えると思いますが、お2人が薦める『スリープ』の楽しみ方があれば教えてください。

Y:子供に聴かせるとよく眠るからと子守唄がわりに聞かせている人もいれば、動物に聴かせている人もいます。死期が近い親に聴かせている、と手紙で教えてくれた方もいて様々な活用法があるみたいですね。

M:仕事場に行く時に聴き始めて、オフィスでずっと流し、音楽が終わると同時に帰宅する、なんて人もいるそうです(笑)。作曲家が“夜の旅路に合う音楽”というイメージで作曲したにもかかわらず、リスナーそれぞれが『スリープ』の活用法を見出していることに私はとても魅せられています。一人一人が自由なスタイルで聴いてくれると嬉しいですね。

出典:TURN|8時間もの公演を追ったドキュメンタリー映画『SLEEP マックス・リヒターからの招待状』本人自らが語るデータ過多の現代への解毒効果 より 一部抜粋http://turntokyo.com/features/maxrichter/

Richter: Dream 0 (till break of day)

VIDEO

インタビューにもあった『SLEEP』終曲は、眠りから覚醒へと向かうように、低周波から高周波のサウンドへと変化しています。34分近い曲のなかで、天から降りてくるようなソプラノが、やさしい陽の光のようでもあり、やわらかい風のようでもあり(この公式音源は分割されたそのパートを選んでいます)。

この曲は室内楽のようなアコースティックが現れていて、シンセサイザーの低音ベースも下降しないように気を配っています。たぶん、レム睡眠からノンレム睡眠の波、体や脳が気持ちよく目覚めるために最適な時間、、そんなこともちゃんと計算されているのだろうと思います。

音楽のまとめ。

5つの主要曲すべて、それぞれに個性をもっていて、どこまでもシンプルに削ぎ落とされていながらもきちんと見分けることできます。映画音楽にも合いそうなほど内的なエモーショナルでぐっときます。

弦楽アンサンブルは、2ヴァイオリン、1ヴィオラ、2チェロという編成になっています。曲によって楽器の組み合わせや出し入れされていて全曲とも全員合奏しているわけではないです。最初に紹介した「Dream 3 (in the midst of my life)」はピアノ+1ヴァイオリン+1チェロ、というように。

生楽器と電子音の心地よいアンビエントってなかなか少ないかもしれません。エレクトロニクス(シンセサイザー)だけのアンビエントはたくさんありますね。とても音色の処理・質感・音響にこだわった作品だと思います。アコースティックとデジタルの溶かし方も心地いい、低周波音から高周波音までの周波レベルも精緻を極めているのだろうと思います。意識無意識に人が耳が感知するかしないかのレベルでもって。

ちょうどわかりやすい例です。ラジオ放送のライヴパフォーマンスです。低音シンセサイザーもない生音オンリーver.です。

BBC In Tune Sessions: Max Richter – Sleep

VIDEO

from BBC Radio 3

真逆の発想。

テンションあげたい音楽、高揚感をもたらしてくれる音楽。《スリープ》はまったく真逆の発想でつくられた音楽です。眠っているときに聴く、8時間という長さ、ここからも一般論の逆をいっています。もし《スリープ》を聴いて飽きてしまうということは、それは集中して聴いてしまっているからという逆説すら成り立ってしまうほどに。

邪魔にならない音楽、居心地のいい音楽、そっとそこにある音楽。そういった表現もできるこの作品は、実用性も広いようです。睡眠・読書・仕事・ヨガ・瞑想・病院など、いろいろなシチュエーションやスペースに好まれている《スリープ》です。

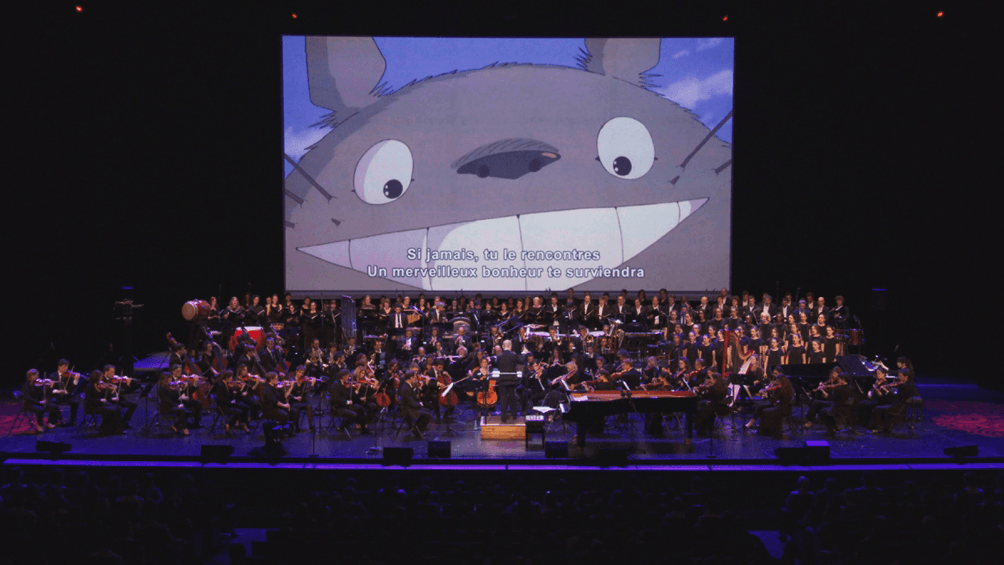

コンサート、そして映画へ。

ロサンゼルスのグランドパーク、シドニーのオペラハウス、アントワープの聖母大聖堂、パリ、ベルリン、ニューヨークなどで開催。真夜中に始まり、朝方に終わる、8時間以上に及ぶ、“眠り”のためのコンサート。日本もスケジュールに入っていたところに…いつか叶いますように。

コンサートの全貌と裏側を映し出したドキュメンタリー『SLEEP マックス・リヒターからの招待状』も2021年日本公開はじまりました。映画予告編でも見れるとおり、観客は会場に並べられたベッドに横になって眠ることも歩き回ることも自由です。そして朝を迎えたときの一体感や空気感は体験してみないとわからないものと評されています。

映画レビューもSNSはじめ好評価です。2時間の疑似体験にはなりますけれど、映画館でしか味わえないサブウーハーの重低音が、体に心地いい重量感をあたえ、家やヘッドホンでは望めない音響が包み込んでくれるからです。

『SLEEP マックス・リヒターからの招待状』予告

VIDEO

from アット エンタテインメント公式

Richter: Dream Solo

VIDEO

2019年『ボイジャー マックス・リヒター・ベスト』には、ボーナス・トラックで「20. Dream Solo」「21.Path Solo」が収録されています。ここでしか聴けない秀逸ピアノソロ・ヴァージョンです。

Max Richter, Ben Russell, Yuki Numata Resnick – Dream 3 (Remix)

VIDEO

2021年「世界睡眠デー」を記念して配信リリースされたのは、「Dream 3 (Remix)」です。シンセサイザーの細かく揺れる波形が特徴になっています。デジタル・シングルとしてリリースされています。

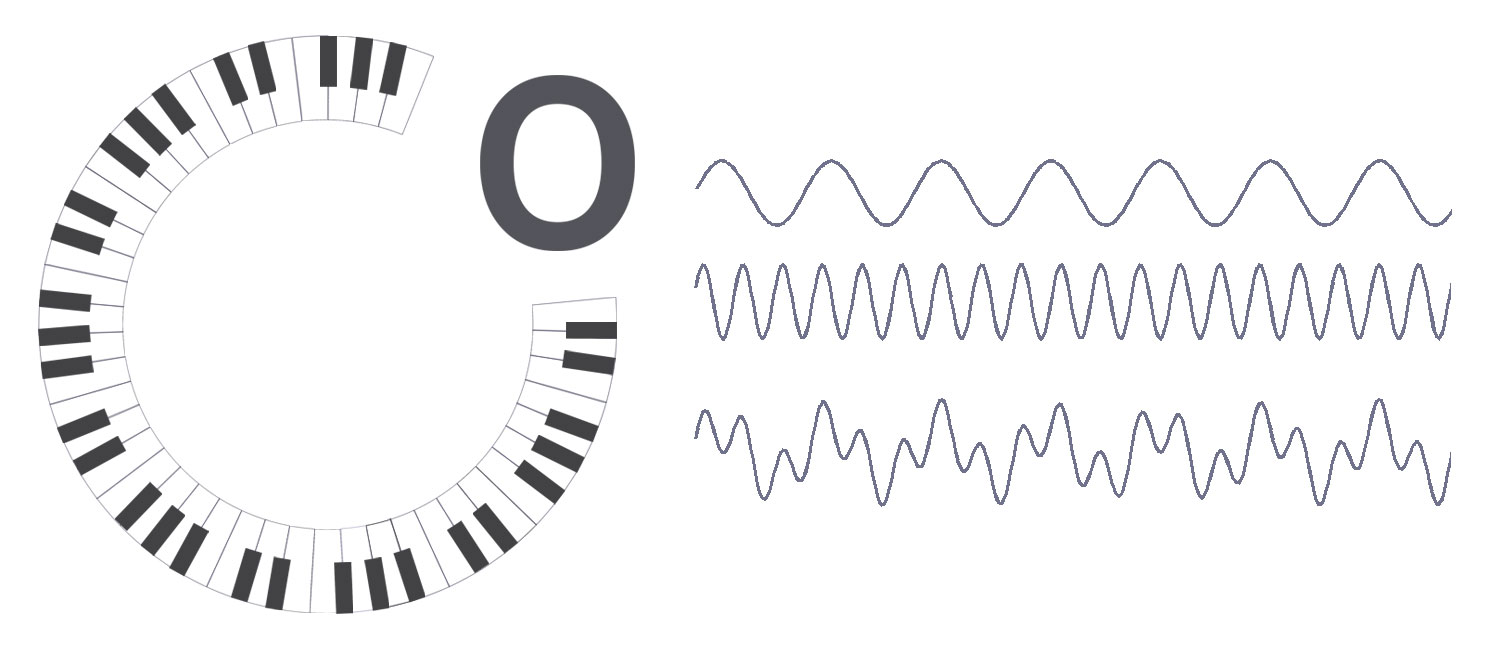

いまのミニマル。

今日に至るまで、ミニマル・ミュージックとして流れてきた音楽たちは、ダンス・ミュージックやエレクトロ・ミュージックに広がりながらいろいろな枝葉へと展開しています。それは、パターン・ミュージックを取り入れたポップスにいたるまで。次世代の作曲家たちも、クラシックからのミニマルとシーケンサーからのミニマルとどんどん垣根を越えています。

ミニマルという手法が、ここまで時代やジャンルを越えて浸透してきたこと、音楽の定義やあり方をアップデートさせていくだけのコアを持っていたこと、今なおその架け橋やハイブリッドの進行形であること。ここは注目に値すると思います。

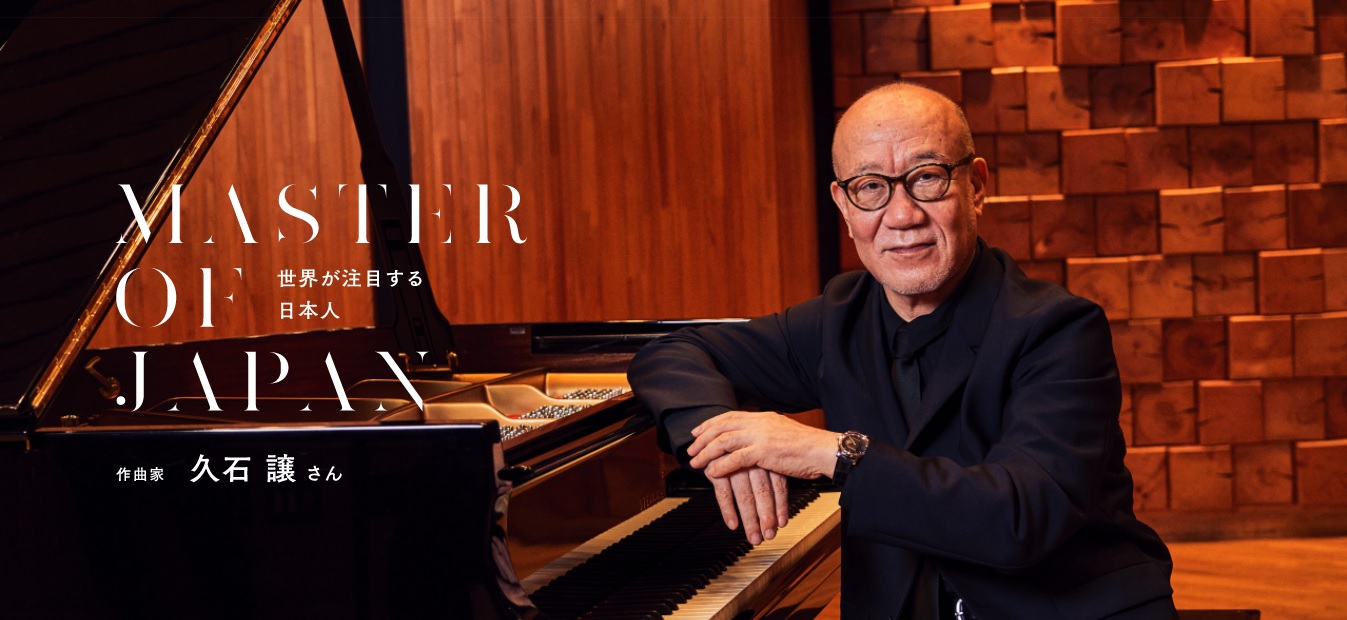

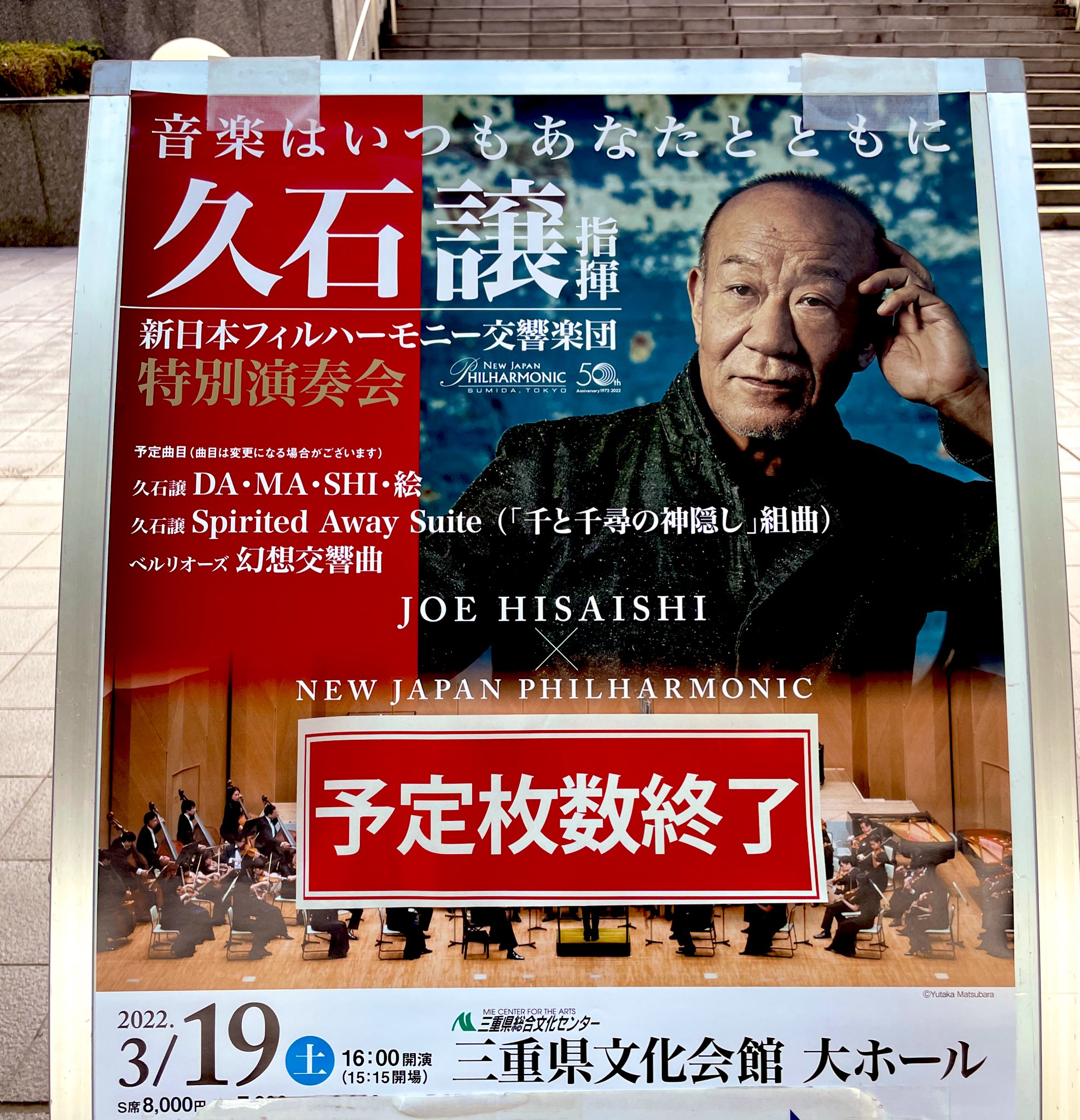

ミニマルは変化してこそです。それは音楽的にも定義的にも、時代とともに変化してきた。反復やズレという意味あいから最小音型という意味あいも広義にしていきながら。久石譲も自身の原点であり追求つづける”ミニマル”も、その定義や手法を進化させています。従来のミニマル・ミュージックの範疇を超えた、新しいミニマルな音楽を提示しつづけています。

Song for Prayer (for Piano) 祈りのうた

VIDEO

from Joe Hisaishi Official

安めるとき。

インターネットをポケットに入れて持ち歩く時代に。ソーシャルメディアが24時間ついてまわる時代に。常にOFFのない無数の電波に入り込まれた日常生活に。便利な反面、心理的な負担も大きい毎日が流れていって。どんどん時間や心は奪われていって。

マックス・リヒターの音楽は安易な大衆迎合ではないとそう思っています。イージーリスニング的な癒やしを提供したいわけではないと。もっと深いところ。今の時代や社会状況を観察しながら、音楽で照らしかえしている。安める場所やひき込める場所をつくるために。心のスペースをつくるために。

現代の音楽家として。複雑になりすぎて見向きもされなくなった現代音楽、聴衆を置いてきぼりにしてきて離れてしまった今の状況を観察しながら、新しい現代の音楽で照らしかえしている。時代や社会からみたときの音楽への警鐘と、新しい道標をつくろうとしているのかもしれません。

音楽の素晴らしさ。それは、音楽と聴く人とのダイアローグ(対話)です。音楽を聴きながら、そして私は私と対話する。

──COVID-19で世界中のなかで人々の暮らしや価値観が激変した現在、本作を観る方々に、この作品を通してどのようなことを感じてもらいたいかメッセージをください。

R:僕が今作に願うのは クリエイティヴィティと音楽がポジティヴな実用性を持って世界の役に立つものになってくれればということだ。僕がミュージシャンとして、音楽を書くことに人生を費やしているのは、僕自身、音楽が世界にとってポジティヴな力になり得ると信じているからだ。

願わくば多くの人にも同じように『SLEEP』を体験してもらいたい。好きな本、映画、音楽に出会うことで人間は変わることもある。自分とは違う物の見方や考え方に触れることで自分自身を見直し、その本を読み終わる時、映画を見終えた時、自分の世界は一回り大きくなっている。そんな体験を『SLEEP』でしてもらえればいいなと思っているよ。

出典:Qetic|マックス・リヒター インタビュー より一部抜粋https://qetic.jp/interview/max-richter/393560/

それではまた。

reverb.

*「Overtone」は直接的には久石譲情報ではないけれど、《関連する・つながる》かもしれない、もっと広い範囲のお話をしたいと、別部屋で掲載しています。Overtone [back number]

このコーナーでは、もっと気軽にコメントやメッセージをお待ちしています。響きはじめの部屋 コンタクトフォーム または 下の”コメントする” からどうぞ♪