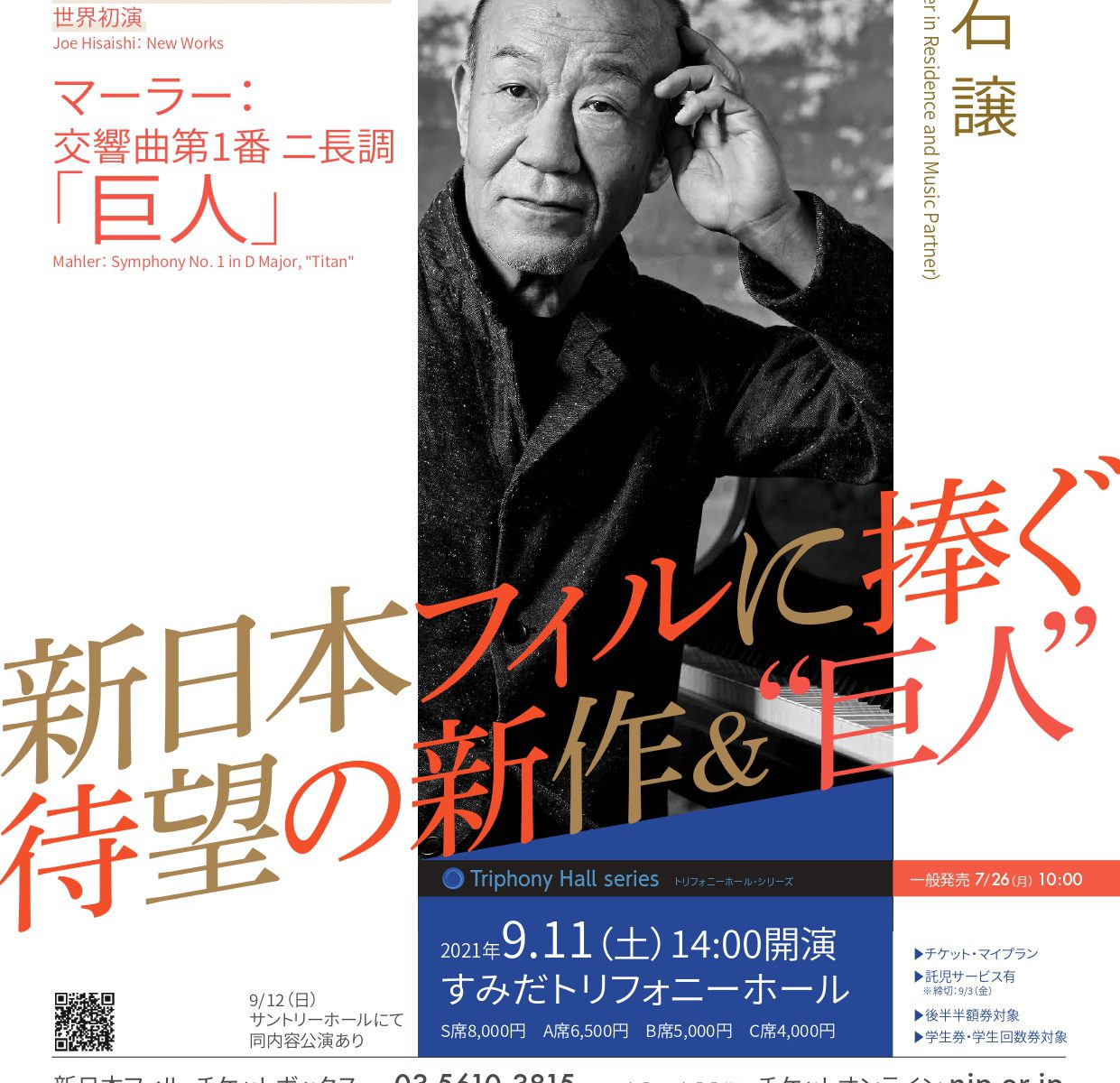

Posted on 2021/09/06

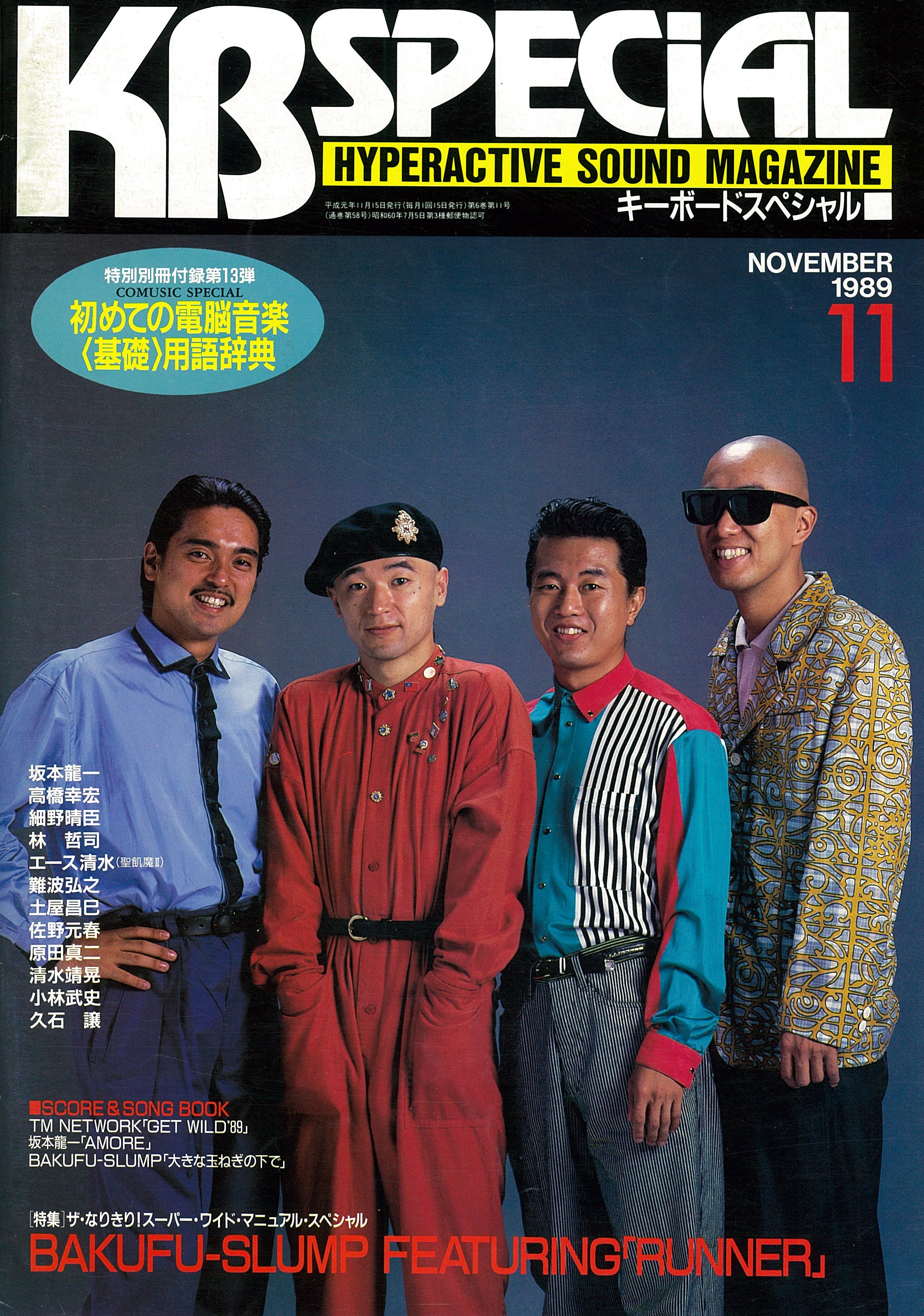

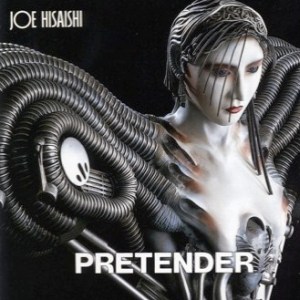

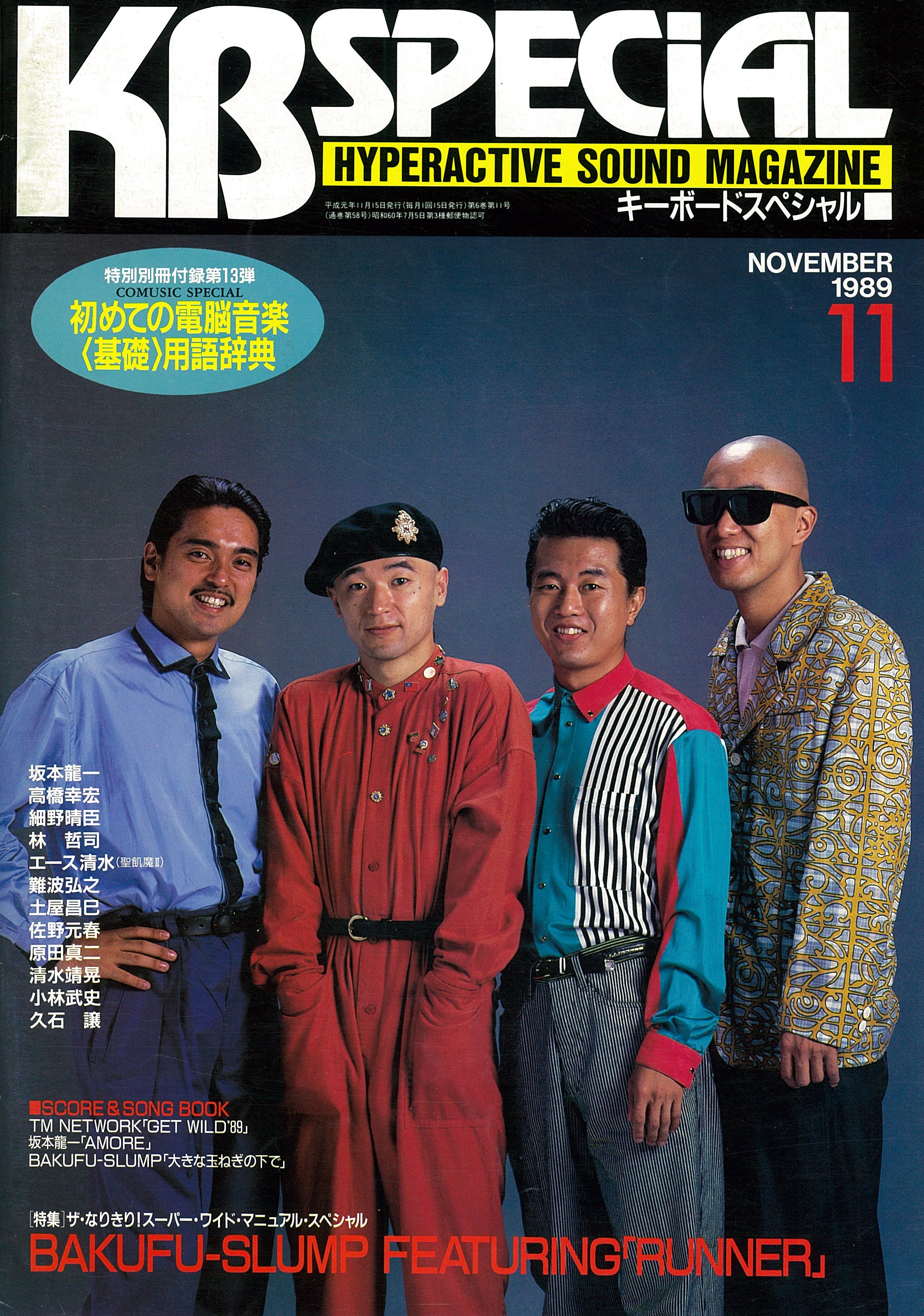

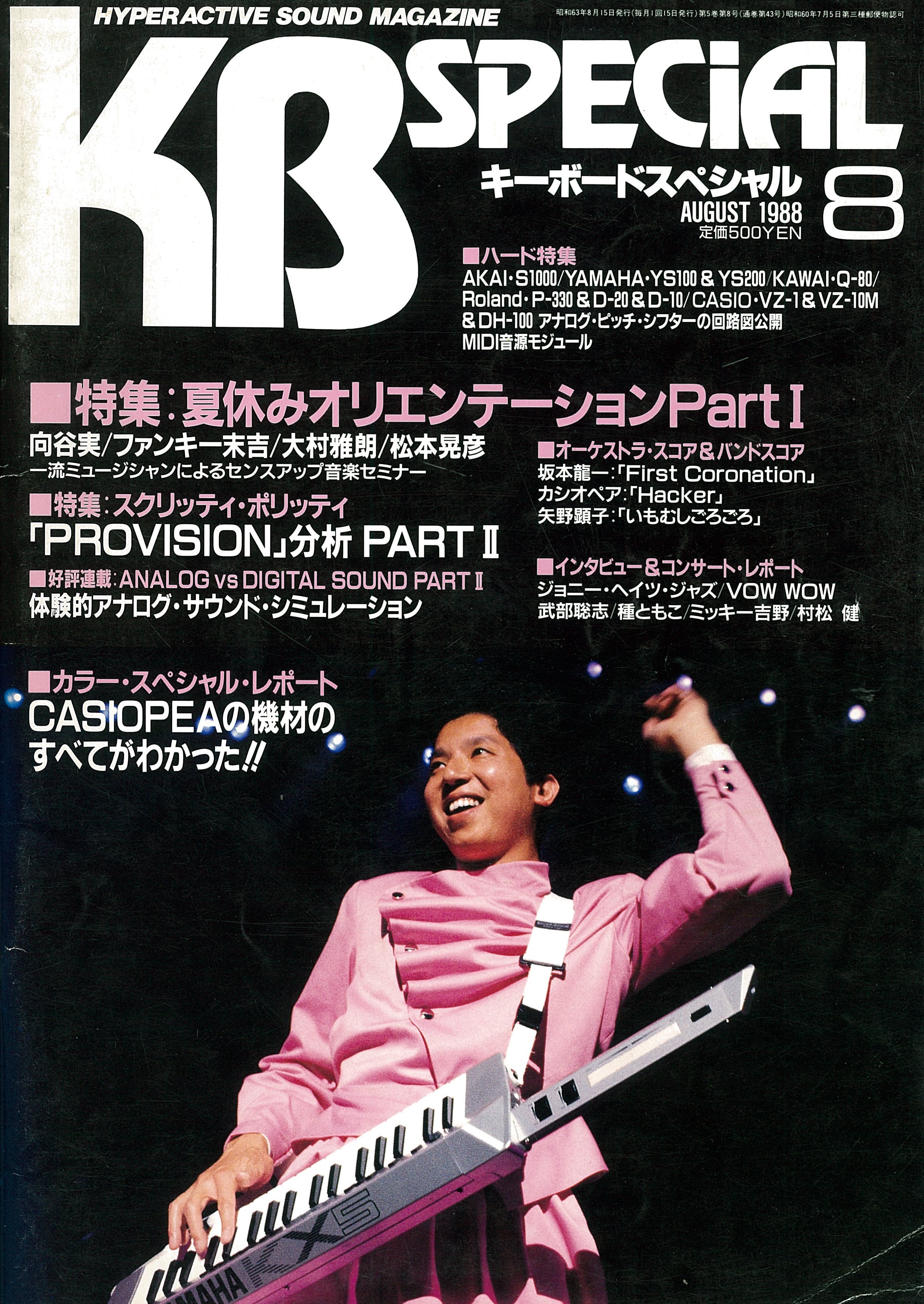

音楽雑誌「KB SPECiAL キーボードスペシャル 1989年11月号」に掲載された久石譲インタビューです。アルバム『PRETENDER』をたっぷり語られています。

久石譲インタビュー

久石さんの最新ソロ作品は「あくまでポップ、あくまで生!」

久石さんが9月21日、満を持して発表した作品『PRETENDER』は、フェアライトによって、ほとんど完成品のレベルまで打ち込んでおきながら、NYでミュージシャンを集めて録音したというもの。僕らとしては『魔女の宅急便』、さらにNHKで放映された『人体』のサウンドトラックで久石メロディーを堪能していたところだっただけに、矢つぎ早の作品発表にまず驚き、ソロ作品としてのアルバム発表ということに、期待がふくらんだ。そして『PRETENDER』リリース。期待にたがわぬ完成度と、その中にただよう久石メロディー。

久石さんの、今現在の音響世界を探り、久石ワールドに改めて足を踏み入れるべく、今号と次号でロング・インタビューを紹介します。

●今、”生”に対する欲求が出てきているものだから…

ー最新ソロ・アルバムの『PRETENDER』はNYに行って録音したといいうことなんですが、このへんの意図を教えてください。

久石:

フェアライトとかでけっこう長い間打ち込みで仕事をやってきて、全部ジャスト・ビートで来てることに対して少し飽きがきたのは事実なんですよね。だから最近よくやるのは、打ち込みものでもズラす方向で…苦労しながらズラしてるわけですよ。で、ズラすんだったら生の方がいいだろう、と。気付いてみたら自分の生に対する欲求が強くなった、ということなんです。だけど、ただズレればいいというもんじゃない。ズレるというのは、イコール、それなりのノリとかが必要になるわけですね。そのときに、日本人の中でやるよりは、外人の中でやりたかった、アチラのノリを欲しかったということなんです。

ーで、メンバーの方は?

久石:

ドラムがスティーブ・ホリーというポール・マッカートニー&ウィングスのドラマーで、この人はたぶんNYで5本、いや3本の指に入っているというどこに行ってもすごい評判のいい人ですね。それから、ベースがブライアン・スタンリーという人で、この人はドラムのスティーブとよく組んでやっているらしい。コンビネーションがいい方がいいですからね……。

ギターが、ポール・ペスコっていうマドンナやなんかのツアーやってる人で、5月にサイア・レコードからソロ・アルバムを出しているのね。非常に才能のある人で、まだ若いですから今後すごい出て来る人じゃないですかね。あと、弦はニューヨーク・フィルの連中だったりとか、それからサックスはスティーブ・エルソン。彼はジョー・ジャクソンとかデビッド・ボウイなんかとずっとやってる人です。

ー今回のドラムは全部生ですか?

久石:

2曲だけ打ち込みのままやってる曲がありますけどね。

ーそれはどの曲ですか?

久石:

どれでしょう(笑)?

ーえ、えーと、「トゥルー・サムバディ」あたりですか?

久石:

みんな言うんだよね。でも、あれは生なんですよ。「ミート・ミー・トゥナイト」と「マリア」はドラムとベースが打ち込み。「ミート・ミー……」はTR808を使ってます。

ー打ち込みパートはこっちで録ったのを残したわけですか?

久石:

そうですね。というか、一応デジタル・マルチに全部録って持って行ったんですけど、全部落として向こうでもう一回全部録り直ししました。

ー打ち込みものに関してもですね?

久石:

そうですね。

ー向こうに行く前に、ミュージシャンにドンカマを聞かせないで録ろうかな、とおっしゃっていましたね。

久石:

何曲かでもそれはやりました。

ーそういう録り方だとテイク1でOKというわけにはいかなかったと思うんですが……。

久石:

基本的には、東京でフェアライトで組んだモノはけっこう完璧にできたのでそのまま持って行って、それを彼らが聞いて、それに合わせて入っている感じですよね。だから、音楽の全体像を見ながらそれぞれセッションをやってったわけですよね。

それで、結果的にはどうしたってジャストで演れるわけじゃないから、必ずズレるわけだよね。逆にそのズレが欲しかったために、ドンカマは一部消して……。それぞれが自分でオン/オフできるようにしといたから聞いてない人がけっこういたんじゃないかなあ。

ーじゃあ、ノッてきたらドンカマを消しちゃって演るっていう感じで……。

久石:

そう。それとね、「マンハッタン・ストーリー」が端的な例なんだけど、東京でこのテンポがたぶんベストだろうと思ったテンポでやってたんですよね。それもかなり遅くしてね。他の曲はけっこう速い曲が多かったから、遅い曲が必要なのでテンポを落としてったんですよ。

ところが、ギリギリまで落としてったつもりだったのに向こうでこの曲を録る段になったら、(ミュージシャン達が)もっと(テンポを)落とすんですよ。1回、何も聞かないでリズム・セクション3人だけで演り出したらもっと遅いんですよ。日本でやったら思いっきりダレるなっていうテンポが、全然ダレない。

ーノリを持ってるっていうことですね。

久石:

そうですね。今回一番思ったことは、確かに向こうの人はすごい体力もあるし音もすごいからハデな曲を持ってった方がいい、という発想はあったんだけど、逆にこういう「マンハッタン・ストーリー」とか遅い曲も彼らはすごくうまいんですよ。で、ワーッと思ってね、テンポが8つくらい、128ぐらいだったのを110いくつくらいにしたのかな、すごい量を落としたんです。中間のファンクっぽい部分が成立するギリギリのテンポまで落としました。

それで、ほとんどの曲が東京で組んだテンポのままなんですよ。せいぜいひと目盛り下がるかどうかという……。それに関してもかなりシビアにやってったから、ほとんど変わんなかった。唯一変わったのが「マンハッタン……」。それがドドド……って落ちたっていう……。この辺がやっぱりノリのすごさなんだなっていうことを思いましたね。

●1回やってみたかったJAZZ…(?)

ーメンバーの人選というのはどんな風にやったんですか。

久石:

このレコーディングに入る前に3月に2週間位NYに行ってたんですよ。で、そのときに全員に直接会って、どんな感じでいくか決めてって……。

一番最初に決まったのはドラムのスティーブ・ホリーですね。で、彼がやりやすいメンツということと、こちらがいろんな人を聞いて決めてったんです。ギターは3人か4人くらい候補がいて、その中にカルロス・アロマーもいて、彼はコ・プロデューサーでやるつもりでいたんですよ。だけど、どう聞いてもロック・フレーズだし……そりゃそうだよね(笑)。だから、どうしようかなみたいなところから、もっとビョーキっぽいのをできる人がいいねっていう感じで、もう一度人選しなおしてもらったりとか……。

ーそういえば、「ホリーズ・アイランド」とか「ミッドナイト・クルージング」などではかなりジャズ的なものを感じたんですが。今までこういうのはあまり無かったんじゃないですか?

久石:

いや、『イリュージョン』から少しずつそういうのは入れてたんですよ。高校時代からジャズはすごい好きだったのね。好きだったけど、自分がやるもんじゃないと思ってたからのめり込まないだけで……。ただ、古く言えばスティーリー・ダン、ドナルド・フェイゲンもポップスなんだけどジャズのイデオムをいっぱい入れてやってたよね。だから、自分としてはフィールドはあくまでもこっちにいるんだけれども、ジャズというのは一つの表現手段として、ジャズのスピリットまでいかない程度にね(笑)、前からやりたいとは思ってたんですよね。で、『イリュージョン』では、けっこうやったね。

ー僕の印象では、『イリュージョン』よりもうちょっとジャズに近づいたかなっていう感じがあったんですが……。

久石:

それはあるね。ジャズに近づいたっていうかね……。何て言ったらいんだろう……(しばし沈黙)。……実は僕がジャズの表現をやりだすと本格的になっちゃうんですよ、出だしはマイルス・デイビスから入って、コルトレーンに戻って……ずーっとやってっちゃったから、聞き手としてはわりと聞き込んじゃってたので、あまり深入りしたくなかったんですよ。

ただ、今回は場所が場所でしょ?NYだったということもあって、それをそういうパワフルなものをやるためにはああいう表現(ジャズ)に近づいてもいいなと。で、ジャズ・ワルツっぽい曲もあったでしょ?「ミッドナイト……」かな?あんな感じの曲も一回やってみたかったんです。

ーあの曲は最初からあんな感じになる予定だったんですか?即興的に8分の6みたいな感じになったんじゃなくて。

久石:

いえ、全部あのまんまシーケンスを組んでたんですよ。あれは苦労しましたね。録れるかな、とか思いながらね(笑)。日本でやったら止まったと思うんだけど、誰も止まらないんだ。すごかったですよ、あれは。

ーロック寄りのメンバーなのに、こういうジャズっぽいのもできちゃうんですね。

久石:

このへんも大事なことなんだけど、ジャズのミュージシャンを集めてないんですよね。もし、ジャズのミュージシャンを集めてたらもっとニュアンスが出るけど、あくまでこちらのフィールドの人がジャズにエレメントを取るという風にやりたかったから、あえてジャズの人は呼ばなかったんですよ。だからよかったと思う。あの曲でジャズっぽい人を呼んじゃうと思いっきりのその世界に入っちゃうでしょ?

例えば、サックスがマイケル・ブレッカーとかだったら、どうしてもフュージョンになりますよね。「マンハッタン……」もそうでしょ?あれをあのままジャズの人を集めちゃったら、もうそのままピタッとはまっちゃうから、なんでこれを今、日本人がやらなきゃならないんだ、みたいな感じになっちゃうじゃない? そういうこともあったんで、あくまでポップス・フィールドの人でやるっていうのは決めてたんです。

ー今回、ボーカルものは歌詩が全部英語なんですが、これはやはり世界に打って出ようと……。

久石:

それはかなり意識しましたけどね。前に『アルファベット・シティ』というアルバムのトラック・ダウンをNYでやってるときに、A&Mとかビル・ラズウェルのセルロイド・レーベルから契約の話が来てたんですよね。その時は、契約で過去の全作品の権利を渡すとかなんとかでこじれそうなんでやめちゃったけど。

その時に思ったことは、僕は基本的にインストゥルメンタルでやってきたでしょ? インスト物っていうのは東京でやってもNYでやってもパリでやってもロンドンでやっても、いいものはいいって受け入れやすい状態なんですよ。

それは服飾メーカーでもそうですよね。山本寛斎なんかも言ってるけど、ロンドンで当たった、NYで当たった、東京で当たった、という風に同じ様に評価される。音楽でいうと、日本語が介在しないぶんだけインストゥルメンタルっていうのはそういう世界観を持ち得るんです。

だからそういう意味で『アルファベット・シティ』のときの経験からいっても、どうせやるならばそこまで徹底した方がいいだろうと。日本語でやるよりは英語でやろう、というのは最初のコンセプトで決めてましたからね。

ー作詩の方はどういう方が?

久石:

詩はね僕とCMで何本か一緒にやらせてもらったウチダさんという人なんです。それと、「ワンダー・シティ」は今から7、8年前の作品だから、これはマーティ・ブレイシーっていうもんた&ブラザースとかのドラムをやってた人です。

ー「ワンダー・シティ」は『インフォメーション』に入ってたのとキーが違いますね?

久石:

変えてます。今度は生でやるから、ベースの最低音にルートを合わせた。2月の草月会館でのコンサートのときからあのキーにしちゃったんですよ。

●鳴る音、鳴らない音

ー6月末のコンサート(6月29日サントリー・ホールの小ホール)を聞かせていただいたんですが、ピアノと弦楽四重奏だけですごく豊かな響きを出していて、改めて感心したんですが……。

久石:

弦はね、とても書き方が難しいんですよ。鳴らし方が本当に大変なんだ。例えばある配置で作ったのを半音キーを上げただけで、180度、もう民族が変わるくらい、楽器が変わったと思うくらいに響きが変わっちゃうんです。半音上げるんだったら配置から全部作り直ししないと同じ鳴り方はしないんです。その辺まで知りぬかないと、弦は鳴らないですね。

ー久石さんはバイオリンを習ってらしたことがあるそうなんですが、自分で弦楽器をやっていたということでその楽器の鳴る音域とかフレーズとかを体で知っているということが、まず、あるんでしょうね?

久石:

あっ、それはありますよ。それと、バイオリンをやるとすごいいい点はね、ピアノだと鍵盤を弾いたらソの音はソ、ラの音はラって出ちゃうでしょ?だけど、バイオリンの場合はフレットがあるわけじゃないから自分で音を捜さなきゃいけないんです。小さい頃やると耳の訓練には一番ですよね。だから、バイオリンを4歳からやったっていうのは自分のルーツですよね。仕事していく上でもとても武器になったし……。弦のアレンジってなかなかできないでしょ?

ー僕も勉強してるんですが奥が深いですよね。で、コントラバスもやってたんです。

久石:

一応そういうのをやってて弦の響きがわかってれば、少しずつできるようになりますよ。

ー久石さんの弦の鳴らし方、例えば「ヴュー・オブ……」の盛り上がるところで弦が対位法的に動くとこなんかは一朝一夕にはできるものじゃないですよね。ただ単に白玉を鳴らすっていう発想じゃないですし……。ところで、あの曲はストリングスは後録ですよね。

久石:

そう、最初にまずピアノを録って、それから弦のアレンジして弦を録ったんです。ピアノを録る前の日に曲ができましたからね……。

あの「ヴュー・オブ……」は今までの自分のメロディーらしいメロディーと、同時にちょっと踏み出してるんですよ。メロディーの中でのキーのチェンジが激しいですからね。一歩間違うと今回のコンセプトに合わない曲なんですよ。あの曲を外すかどうか迷いましたね。

で、アルバムに入れた中では唯一ミニマルっぽい扱いですね。途中からピアノが一つのフレーズの繰り返しで押し切って、それとは別に弦が動く。あそこらへんからモードっぽい進行に切り換えることによって、やっとアルバムに入ったんですよ。辻褄が合うようにした。それがすごい難しかったね。

コード進行にそった形でピアノのアルペジオを入れるといちばん僕らしくなるんだけど、今回それをやるとちょっと違うんじゃないかっていう感じがあって。それがちょっと苦しかったとこですね。「ヴュー……」は楽曲的には自分でも納得いってたから、今回入れるためには他の曲とのつなぎの接点でモードというのを使ったんです。そういう方法というのは全体にあるんです。

あと、今回は全体的にバンドっぽい仕上がりにしたんですよ。従来の自分の方法だと、この楽曲は打ち込み、例えば「ワンダー・シティ」だったらやっぱりシンセ・ベースの方が絶対合うわけ、気分的にも。そう思ったら必ずそうやってきたんだけど、今回に関して言うとあえて目先の音のチェンジの前に統一感を出したかった。いいフレーズがあればそれでいい。いい音楽であればそれでいいっていうことで、アレンジャー的感覚でいろんな音色を使うというのは全部排除して……。ベースは全部同じ音でいい。ドラムも全部同じでいいと……。

音色のような細かいことでの目先は変えないで、ストレートに押し切ろうという考え。

今回のアルバムは、基本的に”生”だと。そのままステージにかけられるバンドっぽいことをやろうと……。打ち込みでやってると、ドラムでもなんでも不可能なことを平気でやるでしょう?ドドドッとか。その手のことはもうしない、人間が弾けるっていう状態でとにかくやろうと徹しちゃったです。

(「KB SPECiAL キーボードスペシャル 1989年11月号」より)

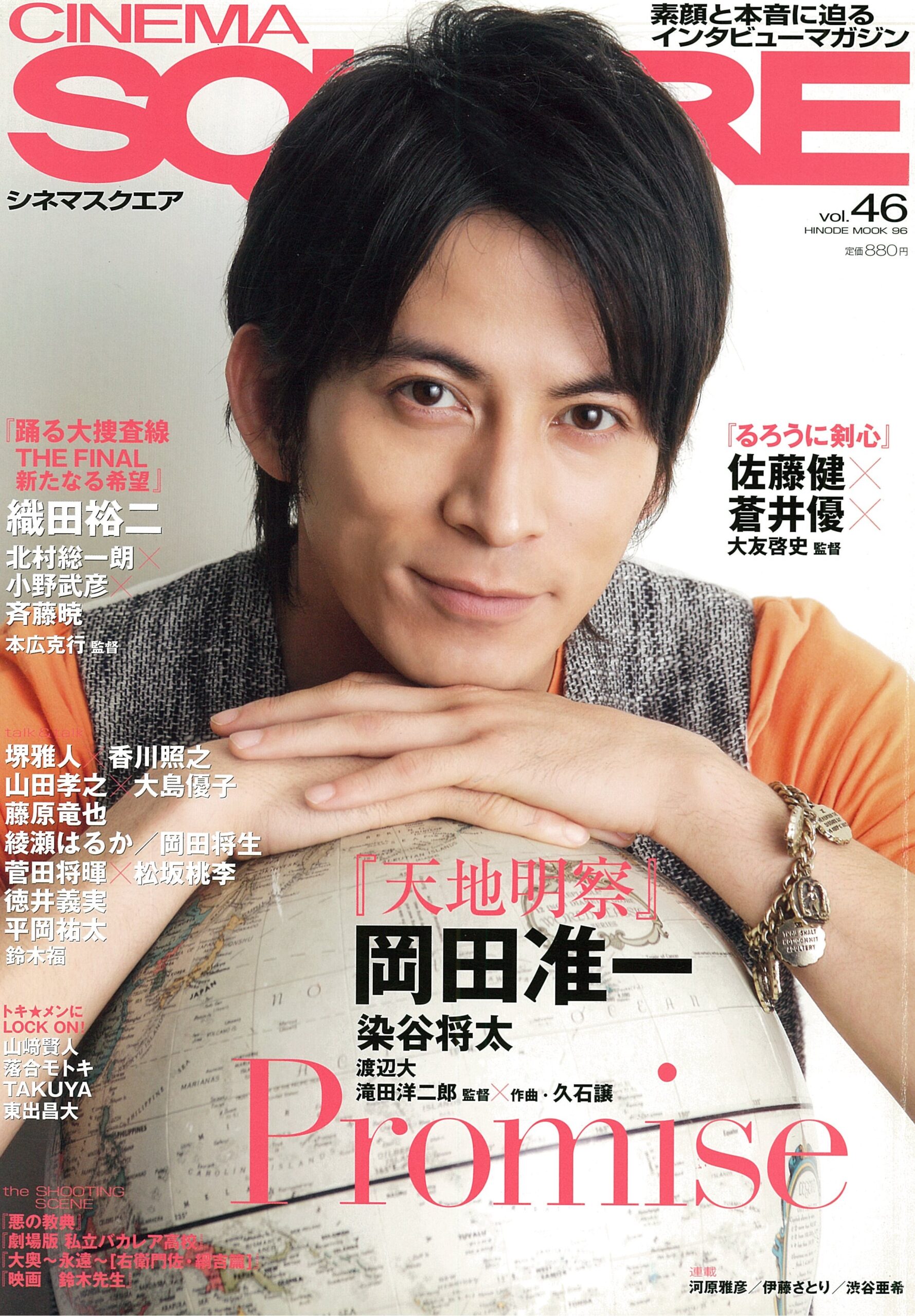

Disc. 久石譲 『PRETENDER』