Posted on 2021/04/20

ふらいすとーんです。

映画音楽のレジェンド、ジョン・ウィリアムズです。わりと新しいCD作品から、ジョン・ウィリアムズが到達した偉業の集大成であり、かつ現在進行系でもある、そんなホットなアルバムを紹介します。4回にわたる予定、前回につづいてその3回目になります。

前回まで

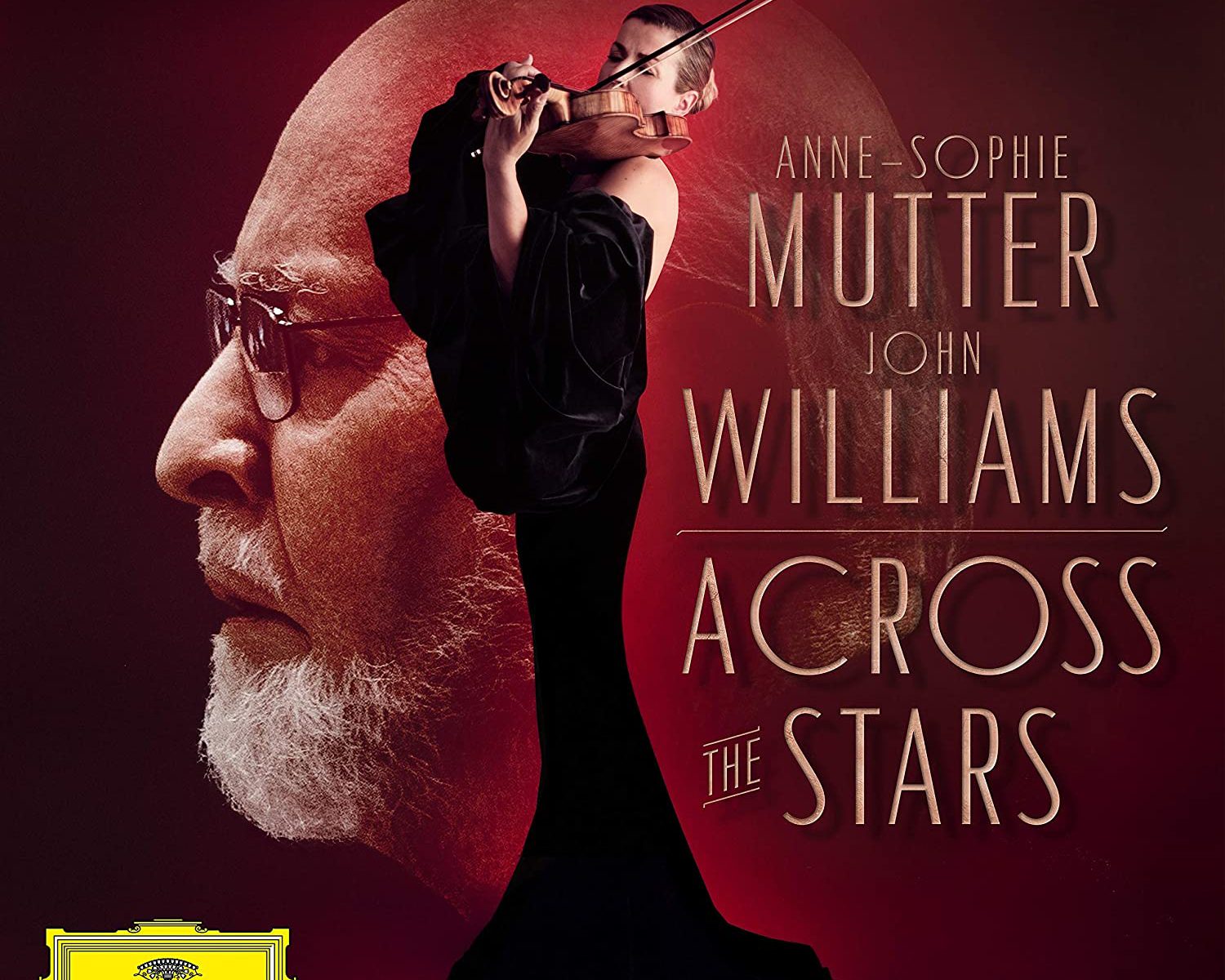

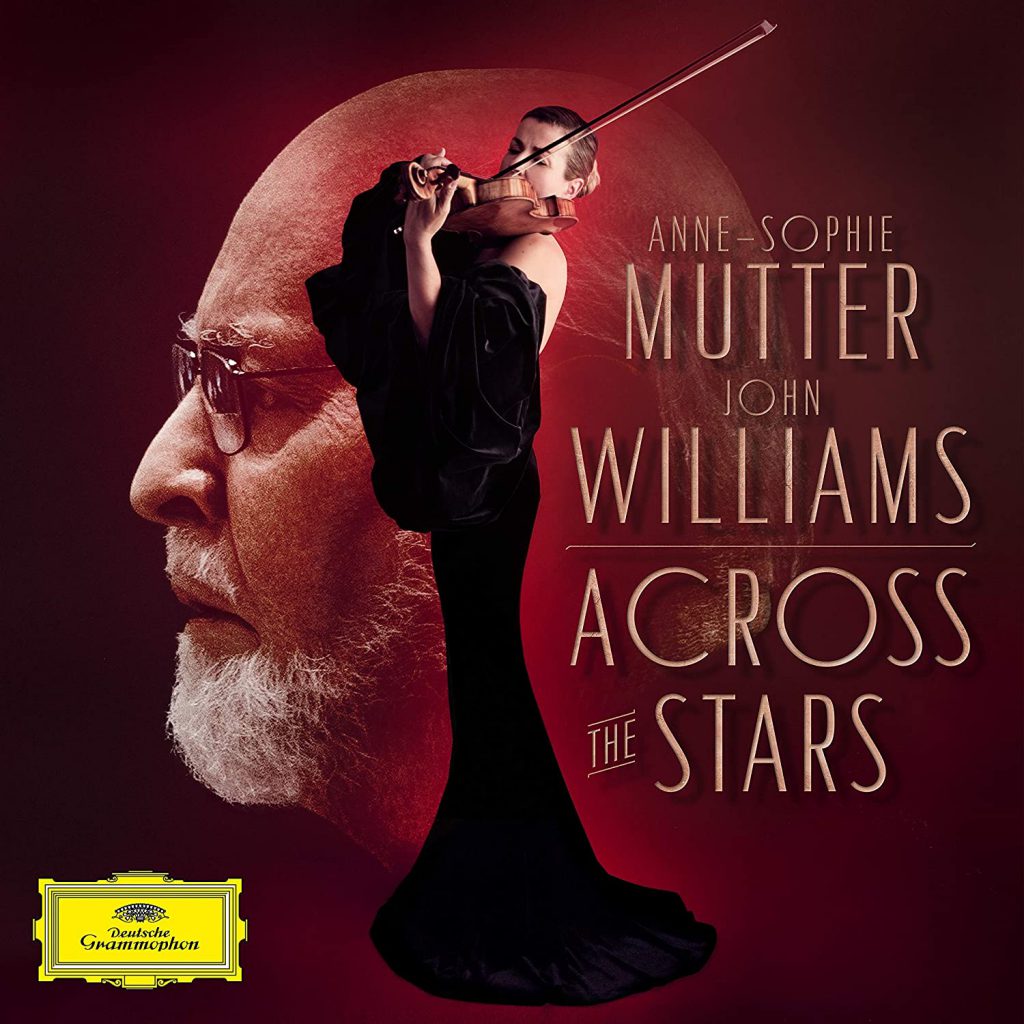

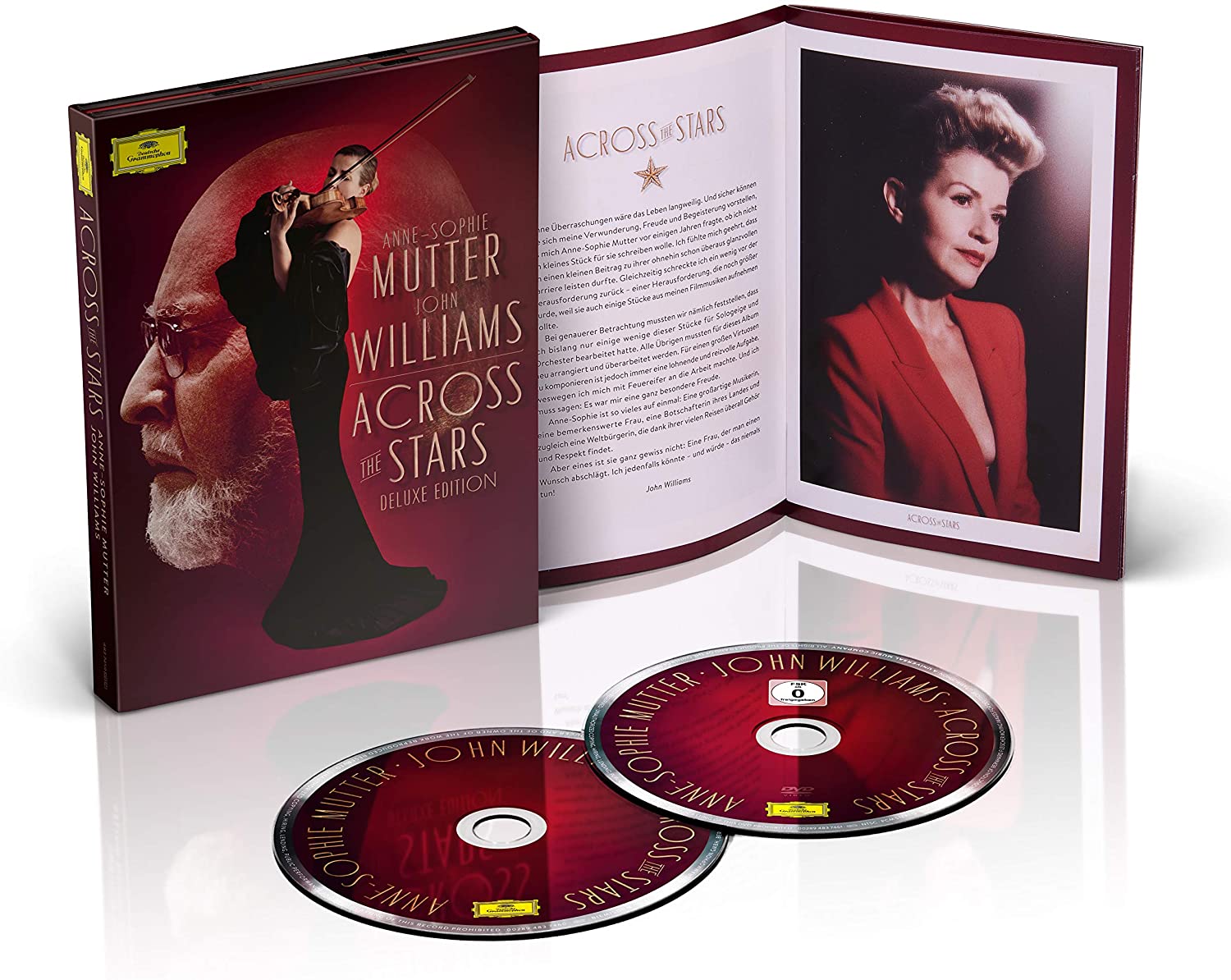

奇跡のコラボレーション!世界的ヴァイオリニストのムターによるジョン・ウィリアムズ作品集です。あの名曲たちが、さらにエモーショナルに美麗に響きわたります。僕は、このCDを聴いたときに、そうか!こんな遺しかたもあったのか!こんな甦りかたもあったのか! と新しい可能性を感じ強烈な衝撃をうけました。

ポイントは3つです。

- 作曲家によるソリストのための編曲版

- 高い技術を必要とする音楽作品の完成度

- 演奏会レパートリーとして定着へ

アクロス・ザ・スターズ~ジョン・ウィリアムズ傑作選(SHM-CD)日本盤(全12曲)

ACROSS THE STARS -DELUXE EDITION- (CD+DVD) import(全17曲)

[CD]

1. レイのテーマ – 『スター・ウォーズ /フォースの覚醒』から

2. ヨーダのテーマ -『スター・ウォーズ /帝国の逆襲』から

3. ヘドウィグのテーマ -『ハリー・ポッターと賢者の石』から

4. アクロス・ザ・スターズ -『スター・ウォーズ /クローンの攻撃』から

5. ドニーブルーク・フェア -『遥かなる大地へ』から

6. さゆりのテーマ -『SAYURI』から

7. 追憶 -『シンドラーのリスト』から *

8. 夜の旅路 -『ドラキュラ』から

9. サブリナのテーマ -『サブリナ』から

10. 決闘 -『タンタンの冒険 /ユニコーン号の秘密』から

11. レイア姫のテーマ -『スター・ウォーズ /新たなる希望』から *

12. 会長さんのワルツ -『SAYURI』から *

13. ルークとレイア -『スター・ウォーズ /ジェダイの帰還』から

14. すてきな貴方 -『シンデレラ・リバティー /かぎりなき愛』から

15. シンドラーのリストのテーマ -『シンドラーのリスト』から

16. Markings – J.ウィリアムズがムターのために作曲した新曲 (世界初録音) *

17. 平和への祈り -『ミュンヘン』から *

*デラックス盤CD用 ボーナストラック (only import)

[DVD]

アンネ=ゾフィー・ムター&ジョン・ウィリアムズ インタビュー

アンネ=ゾフィー・ムター(ヴァイオリン)

ロサンゼルス・レコーディング・アーツ・オーケストラ

ジョン・ウィリアムズ(指揮)

録音時期:2019年4月

録音場所:ロサンゼルス

録音方式:ステレオ(デジタル/セッション)

[CD]

1.Rey’s Theme – from STAR WARS: THE FORCE AWAKENS

2.Yoda’s Theme – from STAR WARS: THE EMPIRE STRIKES BACK

3.Hedwig’s Theme – from HARRY POTTER AND THE PHILOSOPHER’S STONE

4.Across the Stars (Love Theme) – from STAR WARS: ATTACK OF THE CLONES

5.Donnybrook Fair – from FAR AND AWAY

6.Sayuri’s Theme – from MEMOIRS OF A GEISHA

7.Remembrances – from SCHINDLER’S LIST *

8.Night Journeys – from DRACULA

9.Theme – from SABRINA

10.The Duel – from THE ADVENTURES OF TINTIN: THE SECRET OF THE UNICORN

11.Princess Leia’s Theme – from STAR WARS: A NEW HOPE *

12.The Chairman’s Waltz – from MEMOIRS OF A GEISHA *

13.Luke and Leia – from STAR WARS: RETURN OF THE JEDI

14.Nice to Be Around – from CINDERELLA LIBERTY

15.Theme – from SCHINDLER’S LIST

16.Markings for solo violin, strings and harp (Dedicated to Anne Sophie Mutter) *

17.A Prayer for Peace – from MUNICH

*Bonus tracks

ANNE-SOPHIE MUTTER violin

THE RECORDING ARTS ORCHESTRA OF LOS ANGELES

JOHN WILLIAMS conductor

[DVD]

Anne-Sophie Mutter in conversation with John Williams

日本盤はSHM-CD仕様になっていますが全12曲です。海外盤は全17曲と5曲多いうえに、ふたりの対談DVD付きです(日本語字幕なし)。

![]()

ジョン・ウィリアムズの代表曲たち『スーパーマン』『ジュラシック・パーク』『E.T.』などのメインテーマは、ここにはありません。それらは、ファンファーレ的であり、金管楽器が高らかに鳴り響くことが持ち味です。本作には、ヴァイオリンとオーケストラの組み合わせが映える選曲がなされています。また女性キャラクターのために書かれたテーマ曲など、恒例なベストアルバム的選曲では決してお見かけできないラインナップに、きっと新しいめぐり逢いがあります。

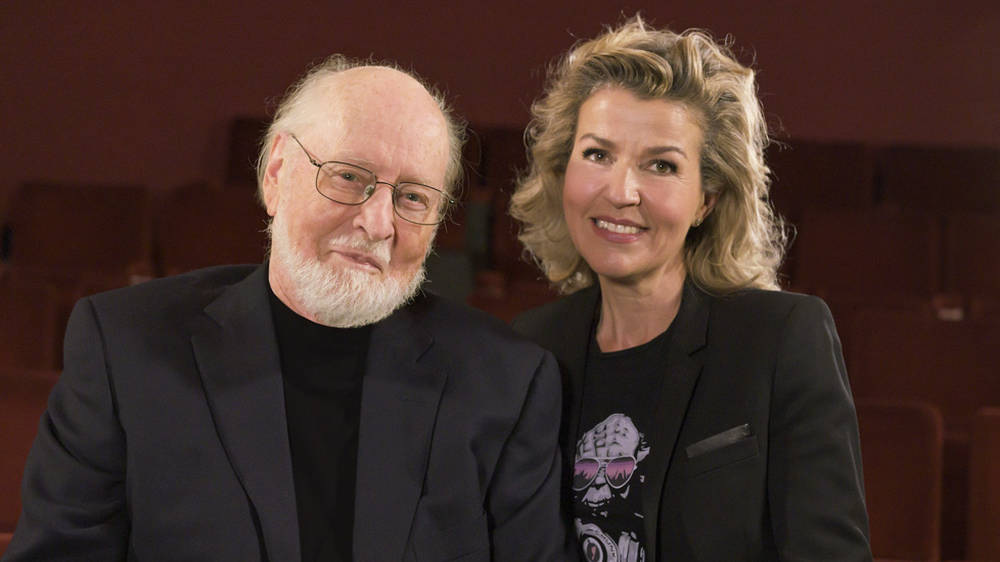

ジョン・ウィリアムズが語ったこと

「私は、彼女が確立した素晴らしいキャリアに、ささやかながら何らかの貢献が出来るかもしれないと喜びを感じ、同時にやりがいのある仕事だと感じた」

「今回のムターとの録音は、インスピレーションに溢れた仕事でした。彼女は予想もしない新しい演奏で、すでに親しまれてきたテーマ曲の数々に新たな生命を吹き込み、作曲家としての私に大きな喜びを与えてくれました」

「ムターは、ヴァイオリンという楽器であらゆる時代の名曲を演奏し続けてきました。その楽器で私の作品が演奏されるのは、この上ない名誉です」

「長年なじんできたテーマの中からいくつか選び、編曲しましたが、それをヴァイオリンで演奏すると、今までと異なるエモーショナルな体験が得られるのです」

from CDライナーノーツ

![]()

本盤は、クラシック音楽誌「レコード芸術 2019年10月号」〈先取り!最新盤レビュー〉コーナーでいち早く紹介されただけでなく、翌「レコード芸術 2019年11月号」の新譜月評で特選盤にも選ばれています。世界的ヴァイオリニストの録音とあらば注目されることはもちろんです。しかし、だからといってクラシック音楽たちと並列して高い評価を受けるとは限りません。映画音楽が芸術性を高めた音楽作品へと昇華されたからこそです。

個人的なレビューいらずの、音楽専門家たちの声をご紹介します。

先取り!最新盤レビュー

作曲家自身の編曲によるムターのための「傑作選」

ムターの申し出で実現した新しい映画音楽の姿

アンネ=ゾフィー・ムターが、ジョン・ウィリアムズの作品を録音したというニュースを目にして、筆者は、「え?そうなの?」と驚いた一人である。ところが、当盤のブックレットによれば、ムターは、ジョン・ウィリアムズの音楽の大ファンで、「彼の担当した映画を映画館に観に行き、音楽の中でヴァイオリンやチェロが用いられていると、『私も弾きたい!』といつも思います。そしてついに、彼自身の素晴らしい編曲で、有名なテーマ曲を全部弾けるようになったのです」という言葉が掲載されている。しかも、ムターの方から、アルバムを作りたいと申し出たということである。

当盤は、ジョン・ウィリアムズの映画音楽から12曲がセレクトされているが、《シンドラーのリスト》のように、もともとヴァイオリン独奏を用いて書いた楽曲(既存の編曲を一部用いたものもあり)以外は、作曲者本人が新たに編曲した点も重要である。美しいメロディを、単にヴァイオリンに割り振って、イージー・リスニング的に聞かせていくアプローチとは正反対に、ヴァイオリンという楽器が備えている表現力を活かしながら、原曲が持っているイメージをさらに広げることに成功しているのである。

ムターなればこそ可能な華麗かつ強靭な表現

1曲目の《レイのテーマ》から、ムターの美音を活かしつつ、重音奏法を盛り込み、シンフォニックな高揚感も効果的だ。3曲目の《ヘドウィグのテーマ》は、ロマン派のヴィルトゥオーゾ型の演奏会用変奏曲のようになっている点も興味深い。映画『ハリー・ポッター』の世界観を写し出すように、重厚でありながら、神秘的な響きが取り込まれている。カデンツァでは、日常世界からの逸脱を示すように、呪縛力に富んだ音楽となり、ムターが集中力あふれる熱演を展開している。

6曲目の《さゆりのテーマ》は、日本を舞台にした映画『SAYURI』のメイン・テーマであり、原曲では、ヨーヨー・マが演奏していた楽曲だ。当盤では、それをヴァイオリン用に改編しているが、胡弓のようなグリッサンドを活用し、平均律を逸脱して、東洋的な雰囲気を醸し出す箇所をはじめ、G線上で朗々と歌い抜いていく場面の美しさが圧巻だ。

9曲目の《決闘》は、映画『タンタンの冒険/ユニコーン号の冒険』のエンドロールが原曲で、前島秀国氏の解説によれば、1930年代にハリウッドで量産された剣戟映画へのオマージュとして作曲されたそうだが、無伴奏で弾く箇所は、ルトスワフスキやペンデレツキを演奏したムターだからこそ可能な峻烈な表現に加え、微妙な音程の取り方など、じつに刺激的な演奏が収録されている。もちろん、それだけではなく、当アルバムでは、ある時は明るく美麗な音で美しい旋律を歌い抜き、またある時は強靭な響きを発するなど、ムターの変幻自在な表現力が光っている。ジョン・ウィリアムズの編曲譜も充実している。ヴァイオリンの細かなテクニックに関しては、ムターとの打ち合わせの成果が活かされているに違いない。オーケストラは71名編成とのこと。映画音楽ファンはもとより、クラシック音楽ファンにも、声を大にしてお薦めしたい一枚だ。

満津岡信育

(「レコード芸術 2019年10月号 Vol.68 No.829」より)

特選盤

秀抜なアイディアが実を結んだと言おうか、夢の顔合わせから予想を超える結果が生み出されたと言おうか。一見コマーシャルな”売り物アルバム”のように見えながら、実はスーパーマン同士が心を寄せ合っての丹精から生み出された、きわめて高度な、しかも喜びに満ちた奏楽が、当アルバムを彩っているのだ。要は、アメリカ映画音楽界の巨匠ジョン・ウィリアムズが、現代のカリスマ的ヴァイオリニスト、アンネ=ゾフィー・ムターのために──というより、彼女と共に演奏するために──『スター・ウォーズ』『ハリー・ポッター』ほかアメリカ名画の数々に寄せた自分の楽曲を改めてヴァイオリン・ソロとオーケストラのために編曲し、自分は指揮棒をとって、共に録音したアルバムがこれなのだ。

(以下、省略)

ムターによるジョン・ウィリアムズの映画音楽集。当盤の前島秀国氏の解説によれば、ウィリアムズが自作の映画音楽だけを、特定のソリストのために編曲したアルバムはこれが初めてなのだという。指揮はもちろん、ウィリアムズ自身、オーケストラはハリウッド映画専門のオーケストラ、ロサンジェス・レコーディング・アーツ・オーケストラ。収録作品映画『スター・ウォーズ』『ハリー・ポッター』『シンドラーのリスト』などだが、日本を舞台にした『SAYURI』のテーマ曲なども。編曲といっても、どの曲もかなり凝った内容になっていて、ヴァイオリンとオーケストラによるシンフォニックな幻想曲風作品や変奏曲に仕立てられていて聴き応えがある。ムターはさすがにすばらしい。1曲目の〈レイのテーマ〉から艶やかな音色で豊かなヴィブラートで奏でられるフレーズはどれもが明るい気品に輝いていて、名旋律をゴージャスに彩る。〈ヨーダのテーマ〉もそうだが、フレージングの見事なこと。ときに心震え、ときに地平線の彼方まで飛んでいく。美しくかたちの整った音だけではない。〈ヘドウィグのテーマ〉ではファンタジー豊かに実に多様な音色で豊かな幻想味を出しているし、『シンドラーのリスト』の〈テーマ〉でも「泣き」の入った掠れた音色と情感の籠ったフレージングで、セッションを訪れたスピルバーグを感動させたというが、それも頷ける。ムターのヴァイオリンの豪奢な音色と卓越した表現力の賜物だろう。

(「レコード芸術 2019年11月号 Vol.68 No.830」より)

![]()

ここまで言われたら、もう何も言うことはない。

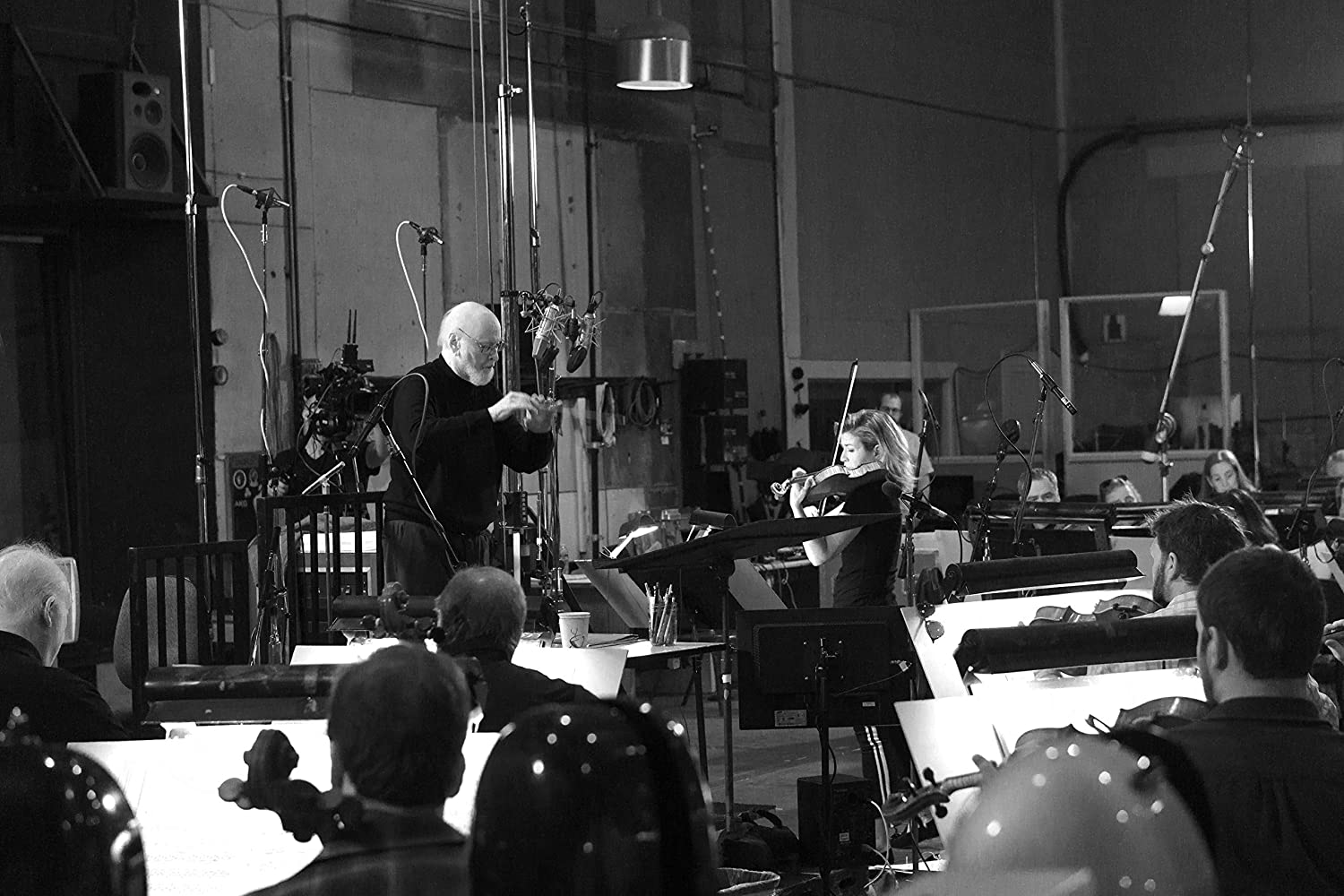

音楽通たちも絶賛したアルバムです。とにかくすごい!ということは伝わると思います。レコーディングは5日間におよぶ充実したセッション録音です。パフォーマンスも録音技術も完成度を極めています。あとは、曲を聴きながら、曲ごとに上の解説と照らし合わせながら、読んだり聴いたりしてもらえると、よりぐっと染みわたってくると思います。僕は、個人的に、専門的解説に際して、そういう解釈するんだとか、そういうところに注目するんだとか、そういう表現するんだとか、自分にはない視点や発見があるからおもしろいです。そういったこともあって、少し長いですが原文ままに紹介させてもらいました。

作曲家によるソリストのための編曲版

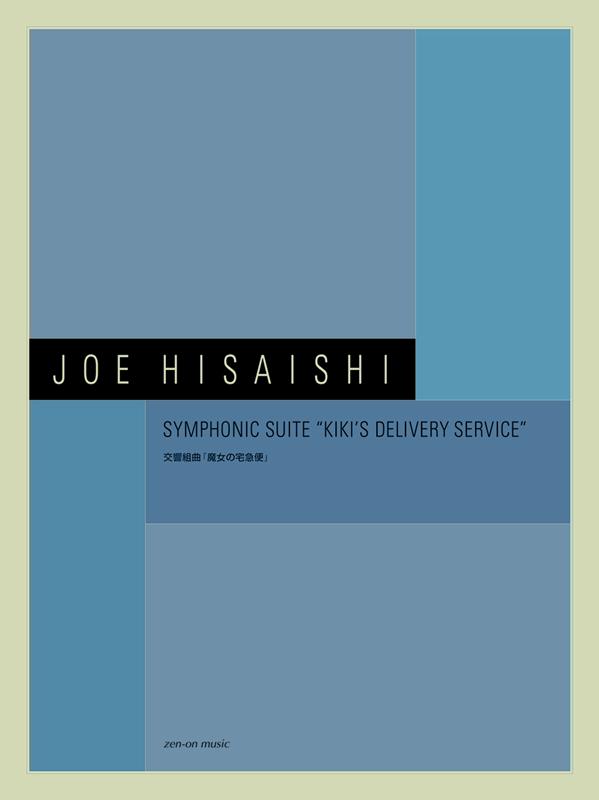

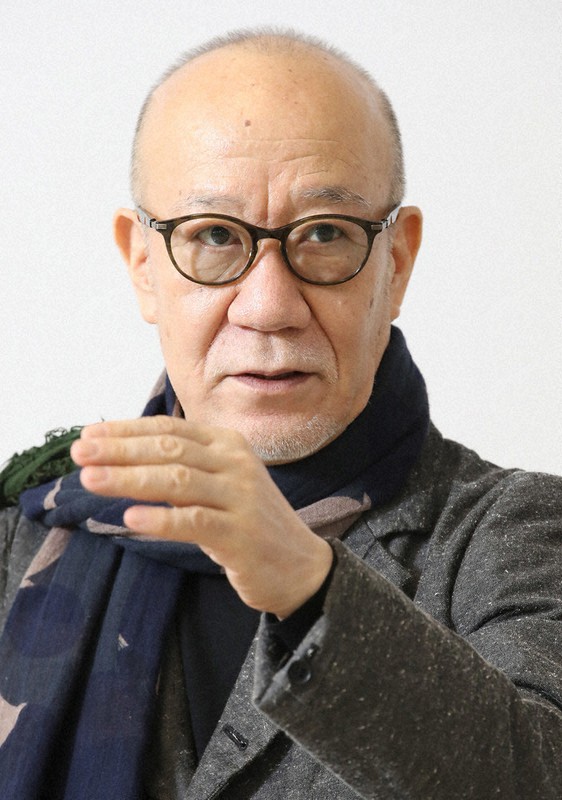

メロディをヴァイオリン用にアレンジした、イージーリスニング的なものではありません。ヴァイオリンという楽器の表現力や可能性を最大限に追求した編曲版たちです。それは、例えば、久石譲作品でいえば「Untitled Music」や映画音楽からは「ヴァイオリンとオーケストラのための「私は貝になりたい」」などが浮かんできます。

ヴァイオリンを独奏楽器にするということは、ヴァイオリンが映えるためのオーケストレーションを施し、カデンツァなどを盛り込みながら小協奏曲のように構成する。クラシック音楽の方法論を実践できる作曲家、それがジョン・ウィリアムズであり久石譲です。

本盤を聴いて、そうか!久石譲音楽もまだまだいろいろなかたちで遺すことができる!甦ることができる! そう思いました。スタジオジブリ作品の交響組曲化は進んでいますが、また異なるベクトルで、ソリストのための作品集という切り口もある。

‘I’d Rather be a Shellfish’ for Violin and Orchestra (Live In Tokyo / 2014)

from Joe Hisaishi Official

高い技術を必要とする音楽作品の完成度

そうやって新しい生命を吹き込まれた作品は、決して安易なアレンジものではない、正統な音楽作品として完成度を誇っています。本盤の公式音源から1曲紹介します。「ハリー・ポッター」ふんだんなヴィルトゥオーゾ(超絶技巧)や、華麗なカデンツァも配置された変奏曲です。ヴァイオリンの奏法も重奏からピッツィカートまで多彩に、いろいろな音色で魅せてくれます。速いパッセージを縦横無尽に弾きこなし、かすれた音から圧のかかった音、はたまた弦と弓が当たって音色になる瞬間の音まで。魔術的な編曲と演奏は、ヴァイオリンの魅力を存分に楽しむことができます。

Hedwig’s Theme (From “Harry Potter And The Philosopher’s Stone” / Audio)

from Anne-Sophie Mutter VEVO official YouTube

原曲のイメージからは、次元の異なる昇華です。美しいメロディと磨き抜かれた技巧。エンターテインメントとしての大衆性と高度な芸術性の結晶です。

本盤を聴いて、そうか!久石譲音楽もまだまだいろいろなかたちで遺すことができる!甦ることができる! そう思いました。『魔女の宅急便 組曲』から「おかあさんのホウキ」、WDOコンサートマスターによるヴァイオリン・ソロは、うっとり魅了されます。こちらは、組曲からの抜粋になりますけれど、スタジオジブリ音楽/映画音楽/テレビ・CM音楽と、久石譲音楽には無限の可能性があります。

Symphonic Suite “Kiki’s Delivery Service” : Mother’s Broom (Live In Japan / 2019)

from Joe Hisaishi Official

楽器かわってこんな曲も。トランペットをフィーチャーした「天空の城ラピュタ」WDO版も人気です。

Castle in the Sky

演奏会のレパートリーとして定着へ

これだけ音楽性の高い楽曲であれば、演奏会にも引っ張りだこです。スコア出版されれば(譜面の提供環境が整えば)、レパートリーの殿堂入りまちがいなしです。本盤ジョン・ウィリアムズ傑作選は、それほどにスコアの要望や演奏の需要は高いと思います。一定期間はムターに独占的機会があるのかもしれませんが、一般にスコア化された日には、ますます演奏機会は世界に広がります。

本盤を聴いて、そうか!久石譲音楽もまだまだいろいろなかたちで遺すことができる!甦ることができる! そう思いました。久石譲の数ある名曲たちも、久石譲の手によって、いろいろな編曲版がのこされたなら。オーケストラ、アンサンブル、ソリストを迎えて。本格的な音楽構成だからこそ、一流演奏家たちも喜ぶレパートリーへとなっていきます。そして、演奏版の種類と演奏機会はかけ算となり、私たち聴衆は、溢れるほどにさまざまなに、楽しむことができるようになります。

![]()

Remembrances (From “Schindler’s List”)

こんなに素晴らしい曲が、デラックス版(輸入盤)にしか収録されていないなんて。後半の「シンドラーのリスト」メロディのヴァイオリン独奏は涙ものです。

ムター公式YouTubeには、本盤全12曲の公式音源が公開されています。ムター公式やドイツ・グラモフォン公式とあわせれば、デラックス版に収録されている追加5曲も聴くことできると思います。うまく英語曲名で探してみてください。

ACROSS THE STARS – John Williams & Anne-Sophie Mutter (Official Audio) playlist 12 songs

https://www.youtube.com/watch?v=bmBE6_gCTww&list=PLYS8O7ZO9o2NbFsids6tC5y98PDXKuBsi&index=1

また、CDライナーノーツのほうは、一曲ごとに充実した楽曲解説になっています。久石譲CD作品でもおなじみ前島秀国さんによる音楽的解説です。原曲との違い(旋律楽器・構成)も具体的に、映画で使われたシーン解説も含めてファン必読です。

DVD映像の抜粋からなる公式トレーラー動画では、レコーディング風景をまじえたインタビューを見ることができます。

Across the Stars” – Anne-Sophie Mutter and John Williams (Trailer)(約6分)

ヨーダのTシャツを着て録音に臨んだムター、チャーミングです。

現代に高い人気と、高い影響力と、高い評価を誇る、そんな二人のコラボレーション。クラシック音楽ファン、ヴァイオリンファン、映画音楽ファン、そんなすべてのファンに捧げる名盤です。きっとこれから先もずっとずっと愛聴されていくでしょう。

前回紹介した「ジョン・ウィリアムズ・セレブレーション」と並んで、今回紹介した「アクロス・ザ・スターズ」は、映画音楽が21世紀のクラシックになることへの力強い宣誓のようです。そして、…そうか!久石譲音楽もまだまだいろいろなかたちで遺すことができる!甦ることができる! そう思いました。それが一番言いたかった。

おまけ

これまたジョン・ウィリアムズが、世界的ヴァイオリニストのイツァーク・パールマンのために、自作以外の映画音楽からもセレクトしアレンジを施した作品集『シネマ・セレナーデ』(1996)です。往年名作たちから選曲されています。この一曲のクレジットを見ただけでも奇跡です。演奏も奇跡です。

13.「ニュー・シネマ・パラダイス」より愛のテーマ

演奏:イツァーク・パールマン

作曲:エンニオ・モリコーネ

編曲:ジョン・ウィリアムズ

指揮:ジョン・ウィリアムズ

演奏:ピッツバーグ交響楽団

それではまた。

reverb.

ムターとの共演はウィーンフィルとの共演にもつながっていきます♪

*「Overtone」は直接的には久石譲情報ではないけれど、《関連する・つながる》かもしれない、もっと広い範囲のお話をしたいと、別部屋で掲載しています。Overtone [back number]

このコーナーでは、もっと気軽にコメントやメッセージをお待ちしています。響きはじめの部屋 コンタクトフォーム または 下の”コメントする” からどうぞ♪