Posted on 2018/11/01

世界の音楽情報誌「LATINA ラティーナ 2018年1月号」に掲載された久石譲と三浦一馬の対談です。

2017年「久石譲 presents ミュージック・フューチャー vol.4」コンサートで初共演を果たしたコラボレーション。久石譲がバンドネオンのために書き下ろした新作『室内交響曲第2番《The Black Fireworks》〜バンドネオンと室内オーケストラのための〜』について。共演のきっかけや、作品コンセプトや演奏に際して。久石譲が狙ったものと三浦一馬が挑戦したもの。バンドネオンという楽器の奥深さについてもわかりやすく理解が深まります。充実のロング対談になっています。

久石譲×三浦一馬が探求するバンドネオンの新しい可能性

文:小沼純一

去る10月24日~25日、バンドネオン奏者・三浦一馬は、久石譲の新作を初演した。「MUSIC FUTURE」は、久石譲が2014年から、この列島ではほとんどコンサートで演奏されていない現代作品を積極的にとりあげているシリーズ。デヴィッド・ラング、ガブリエル・プロコフィエフらの作品によるプログラムの最後をこのバンドネオン・コンチェルト《The Black Fireworks》が締めくくる。

ソリストとしてアンサンブルの前に立つ、というよりは、アンサンブルの一員のようにして席につき、淡々と、しかしとても集中し、熱をこめながら演奏する三浦一馬。

はたして作曲家と演奏家はどのようにしてこの作品を生みだすことになったのか──。

-お二人が一緒にやるきっかけから教えてください。

久石:

去年、2016年「MUSIC FUTURE Vol.3」に三浦くんが聴きに来てくれたんです。終演後、楽屋で会ったのですが、バンドネオンの譜面などを持ってきてくれて。そのとき、もう瞬間的に、来年はバンドネオンだって──アイデアは何もないんですけど、バンドネオンでミニマル・ミュージックは誰もやってないな、面白いかもとひらめいた。それがきっかけですね。

三浦:

「MUSIC FUTURE」、音楽の世界で生きている中で最先端な部分を見ることができるコンサートだと思っていました。初めてお会いして、ご挨拶させていただいた時、「ねぇ、バンドネオンの曲を書いていい?」ってその場で仰ってくださって、嬉しかったと同時に、本当かなぁとも思ったわけで(笑)。まさかこんな急展開で作品を書いていただき、本当にすごい感激しています。

久石:

何度かバンドネオンを使った曲は、映画などいろんなところで書いてはきてるんです。「Tango X.T.C.(タンゴ・エクスタシー)」という曲を書いた時からこだわるようになったし、楽器への思い入れもつよく持っていた。あと、なんて言ったらいいんだろう、呼吸かな。アコーディオンにはでない独特の呼吸感みたいな。それがすごく好きだったんですね。人間的な…やはりフレーズが独特なんです。蛇腹を返す時にも情感が出るので、弓やボーイングを返すのよりも、もっとはっきり出るんですよね。人間が歌っている感じがすごくある。歌かなぁみたいな。それがやっぱり一番面白いなと思いますね。

三浦:

今回作曲された作品でなら、第二楽章「Passing Away in the Sky」で、ここがすごく人間っぽくって仰ったところがありました。具体的にバンドネオンという楽器に対して、あるいは音色に対して、今おっしゃっていただいたことをすごく象徴的に語って下さったなと、僕はお話をうかがっていて、思いましたね。

久石:

ありがとうございます。二楽章は大変だったようね(笑)。

三浦:

今まで色んな曲を弾いてきて、大変なものもたしかにありました。こういうものが来たらこうしよう、というのが自分なりに持っていました。でもマエストロの楽譜を見せていただいたとき、なんだこれは!って。悪い意味じゃないです、はじめて見る楽譜だったんです。もちろん音符は普通ですが、バンドネオンでは見たことがないものだった。今まで自分が音楽に対してアプローチしてきたメソッドとは全く違うプロセスと思考回路で、向き合わないといけない。これはバンドネオンにとって、また僕自身にとっても新しい。正直難しかったです(笑)。けれども、僕にとっては刺激に溢れる挑戦でもあり、心地よい良い緊張感でした。

久石:

譜面を渡してから二、三日後に一度電話でどうですか? と話をしたんですよ。書きたい音を書いてしまったから、弾けないところがあったりするかもしれないので、その辺はどんどん言ってくださいねと言ったんですけど、三浦くんは何も注文付けないんですよ。そういう時に細かくごちゃごちゃ言わない人間って素晴らしいですよね。

三浦:

僕としてはもうごちゃごちゃなんてもうそんな……。作曲家が書いた音は、何が何でも、無理でも何でもやるっていうスタンスでいますから。あとはこっちがどこまでそにの近づけられるか、高められるかっていうことなんで……。

久石:

コントラバス・コンチェルトやエレクトリック・ヴァイオリンなどのソロ楽器を持つ曲を書くときは、いつも楽器を買うんですよ。コントラバスのときも買って、響きを体感するために毎日作曲の前に15分くらい弾いていましたね。だから今回もバンドネオンを買おうとしたけど、売ってないんです!もう作ってないですし。それで三浦くんに相談したら、お持ちの楽器の中の一つを貸していただくことになって。それを毎日弾いてたんですけどね、弾いたって言ってもまあ、びっくりしました。こうやって引っ張ってレ~って鳴ってるのに、押したらミになっちゃうんだよ!違うんだよね。往復で違うんだ音!みたいな! キーの配列もまるで規則性がない。これじゃ覚えられない……。でも逆に、このバンドネオンだからこそ(配列のおかげで)音の跳躍ができるというのがわかってきた。裏技を使えばなんとかなるんじゃないかみたいな。ということがあって、あとは信頼して書くしかなかった。

三浦:

跳躍って意味で言ったら、もうまさにバンドネオン以外の何物でもないですね。マエストロは、弾くレベルじゃないと仰いましたけど、それでも楽器に向き合ってくださったのが貴重でした。

[作品のアイデア]

-作品はいわゆるヴィルトゥオジティを前面にだすのではなく、他の楽器と一緒にアンサンブルとして成り立ってる作品です。それでいて、アンサンブルとやりながら、その音色ゆえにちゃんと目立つ作品でした。

三浦:

従来のコンチェルトみたいにソリストとオケが対峙するわけでもなく、書かれていますよね。

久石:

発表する場の問題はすごく大きいと思います。「MUSIC FUTURE」は、新しい、まだ誰もやってないようなことをチャレンジする、日本で聴かれない音楽を提供する場と考えています。そこで、古典的なスタイルよりは、たまたま今自分がやっているようなシングルトラックというか単旋律から組みたてる、この方法で、バンドネオンを組み込めないかというのが、最初のアイデアではありました。

[作品のプロセス]

この作品、「8月の中旬まで全く手がつけられなかった」という。久石氏のことばを要約する。まず、2か月強でしあげなくてはならない。はじめは3つの楽章で、「最後はタンゴのエッセンスを入れた形に仕上げようと思った。だけど曲を書き出した段階で全く検討がつかなくなって……」2つの楽章を書いて、それぞれ異なった方法をとっているし、これで完成と考えた。すでに楽譜も送った。しかし何かが足りない。これがリハーサルの10日前。そしてこのあいだに1週間で最後の楽章を書き上げた。「これは今までにやったことがない」。

[作品について]

-あの第三楽章があると、すごくまとまりがよくなります。バンドネオンって細かい音型が多く、特に第一と第三楽章は、第二楽章の息の長いものとコントラストになっています。だから古典的ではないながらも、やっぱり古典的な傾向もある作品として受けとれます。

久石:

第三楽章を入れることで、いわゆるコンチェルトとしても三楽章的な世界観にどんどん寄りましたよね。

-ところどころ、金管奏者にハミングをさせるようなところもありました。

久石:

最近くせになっているんですよ。マウスピースだけで音を出したり。

三浦:

あれはよかったですよね。自分で言うのもヘンかもしれないんだけど、マウスピースの音にバンドネオンがうっすら重なると、両者が融けあって何かわからなくなるんですよね。何の楽器か、声なのか楽器なのか。

久石:

あれは狙った音だったから、本当にうまくいってよかったな。

-まさに最初久石さんが仰っていた呼吸、それがアンサンブル側から、オーケストラっていうのはふつう管楽器も使ってるけどそれはみんな慣れてしまっているから呼吸のかんじがなくなってしまうのだけど、でもそういったマウスピースなどを使うことで、バンドネオンの開閉の呼吸音みたいなのと呼応するというのも体感できて。

久石:

ミニマル・ミュージックをベースにした曲はどうしても縦割りのカチカチカチカチしたメカニカルな曲になりやすいんです。でもなんかもっとエモーショナルでも絶対成立するんだというのがあって、それをチャレンジしたかったんですね。ミニマルなものをベースにしながらも広がりのあるものを、あるいはヒューマンなものを今回けっこう目指しました。

[バンドネオンに対する固定概念]

-三浦さんはこの作品を実際に弾き終わって、いま、どんなことをおもっていらっしゃいますか? 練習しているうちの大変さ、実際にオケとリハをやってみたとき、初演も終わったというとき、いろんなプロセスがあって、と。

三浦:

コンサートを終えてみて、バンドネオンという楽器に対して、自分の中で新しいものを獲得したという感覚がすごく大きい。今まで弾いてきたいろいろな曲のどれからも得られなかったものです。バンドネオンにはある種の固定概念がつきまとう。それが運命だし、どこか宿命にある楽器なんです。それをここまで強烈にバン!と影響を与えてくれる曲が今までなかったんでしょうね。ですからコンサートが終わって、何日かしても、ちょっと鼻歌で口ずさんじゃうくらい身体に入り続けているし、バンドネオンそのもので考えても、やっぱりタンゴとかそういうものとは違う奏法がやっぱり必要とされていたんだと思うんです。またミニマル・ミュージックという新しいジャンルが、僕にとってはじめて扉を開けた世界で、そこに足を踏み入れ皆さんとご一緒することができた。今度は僕が普段やってる音楽も考え方がちょっと変わってくると思うんです。バンドネオンのチラシとか、8割がた「魅惑の~」とか「情熱の~」とか「哀愁の~」とか入ります。そういうことじゃなく、フェアに楽器として考えるっていうのは常日頃から思っていることです。嬉しかったですね。

久石:

実は一番悩んだところでね。「魅惑の~」に(笑)、引っ張られちゃうんです。やっぱり僕はピアソラが好きだし、ずっと聴いてきたから、ふとコンチェルト・スタイルというか、ちょっとそういう感じをフィーチャーしてバンドネオンの特性を出そうと思った瞬間から、どうしても「哀愁の」じゃないけど(笑)、そういう情緒系のフレーズが出てきてしまう。非常に多彩な楽器なので、それを駆使しだすとどうなるのかというのもまたすごくある、いくつかそういうフレーズも試してみたけど、結局、全くこっち側はやらないと決めた。新しい可能性になかなか出会えないんじゃないかと思って。

三浦:

バンドネオン=タンゴで、開拓されて花開いてっていう楽器ではありますけれど、楽器としてみたときにできる可能性があまりにも大きいなとおもっているんです。タンゴだけにとどめるのは勿体ない。タンゴを否定しているわけでは全然ありません。僕はタンゴが大好きだし、これからも弾いていくでしょう。でも、楽器としてもう右も左もなく、まっすぐ真ん中からフェアに見ていきたい。できることは何でもやろうと思ってるんです。そこがバンドネオン奏者としての最大の使命であり、人生をかけてやらないといけないと思ってるんです。僕はタンゴ弾きというよりも、バンドネオン弾きという意識です。

[これから]

-地方・海外での再演も視野にいれたい作品では。と。

久石:

本当にそうです。この曲はニューヨークで演奏したいなと思います、正直ね。来年にはアルバムにも収録する予定ですし。

-今後お二人で一緒に、バンドネオンを使ってというようなことは…

久石:

今回は始まりです。だからやりたいんですよ。オケとやる。小さいオケでもいい。オケで演奏することになったら、そこでやんなきゃいけないのが、コンチェルトを作る。そうすると今の音は当然フィーチャーする楽器対オケになりますよね。ですから、そういう方法を取るなり、なんかでまた是非書きたいなと。

三浦:

ありがとうございます! バンドネオンっていう未来を感じますよね。

(LATINA ラティーナ 2018年1月号 より)

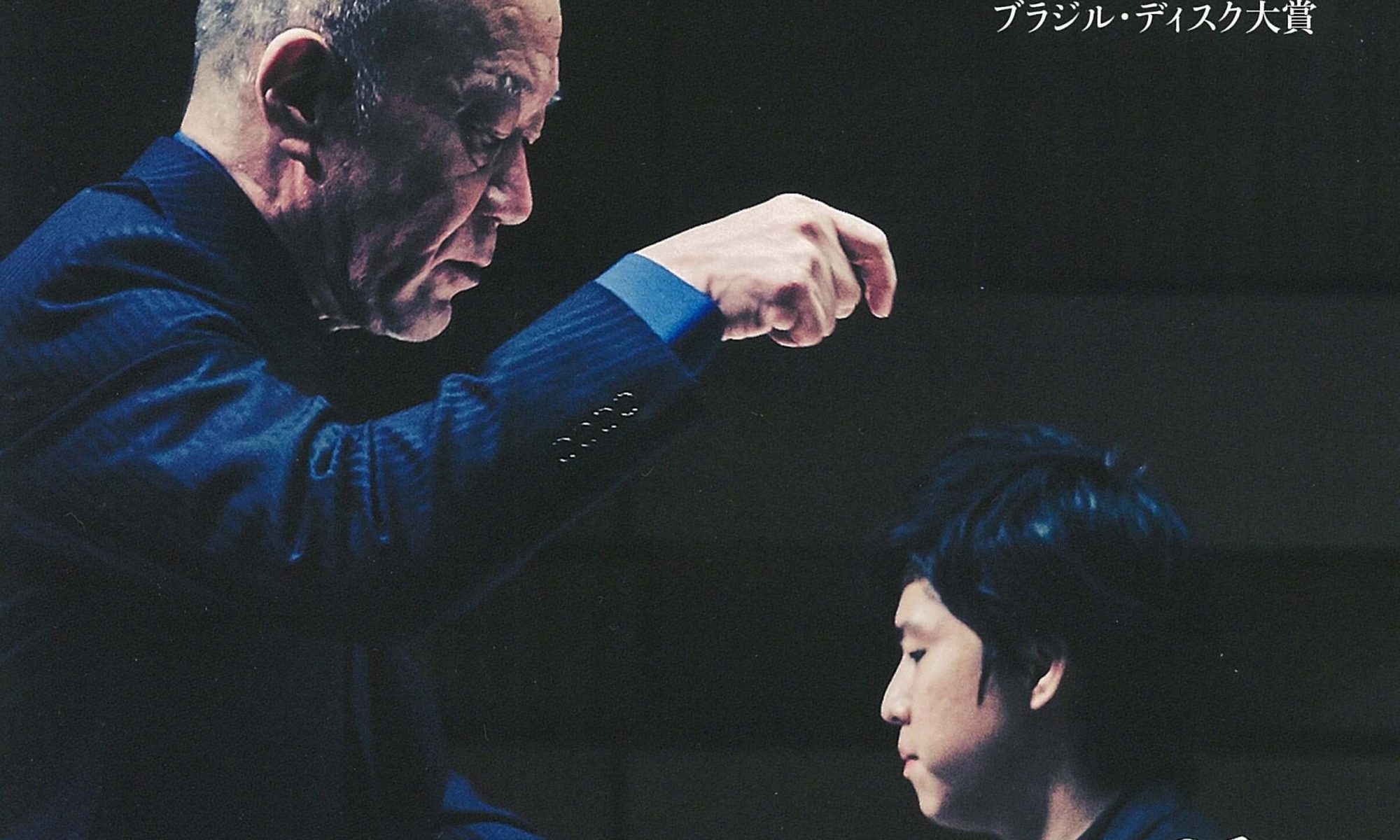

本誌表紙も飾った久石譲×三浦一馬 対談ですが、誌面でも表紙テイストのコンサートや対談風景の写真が複数掲載されています。

- Blog. 「久石譲 presents ミュージック・フューチャー vol.4」 コンサート・レポート

- Info. 2017/10/26 「久石譲 ミュージック・フューチャーVol.4コンサート開催」(Webニュースより)

(Webニュースより)

반도네온과 관련된 에피소드들이 흥미롭네요. 많이 기대되는 작품입니다.

理解深まる充実したインタビューですね