Posted on 2019/01/07,13

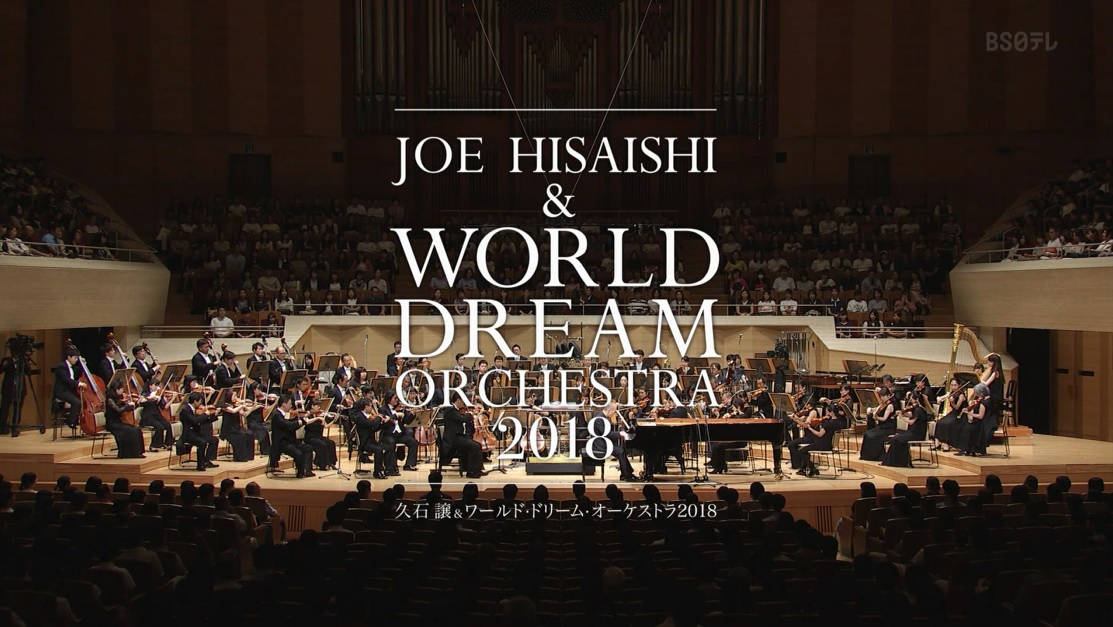

2018年夏開催「久石譲&ワールド・ドリーム・オーケストラ 2018」コンサートツアー(W.D.O.2018)が2019年元旦BS日テレにてTV放送されました。

ABプログラム国内・海外全10公演のなかから8月20日東京・サントリーホール(Bプログラム)公演を完全収録&アンコールふくむ完全版放送、宮崎駿監督の楽曲を交響組曲にするプロジェクト第4弾「千と千尋の神隠し」など名曲を演奏!です。

久石譲 ワールド・ドリーム・オーケストラ

BS日テレ

2019年1月1日(火)19:00~20:54

【PROGRAM B】 All Music by Joe Hisaishi

[Minima_Rhythm]

Links

Encounter

DA・MA・SHI・絵

Symphonic Fantasy “The Tale of the Princess Kaguya” /交響幻想曲「かぐや姫の物語」

—-intermission—-

[Melodies]

Dream More

The Path of the Wind 2018 *改訂初演

Kiki’s Delivery Service 2018 *改訂初演

Spirited Away Suite /「千と千尋の神隠し」組曲 *世界初演

Original Orchestration by Joe Hisaishi

Orchestration by Chad Cannon

—-encore—-

Le Petit Poucet

World Dreams

指揮・ピアノ:久石譲

管弦楽:新日本フィル・ワールド・ドリーム・オーケストラ

コンサート・レポートにてホールで体感した感想やCD収録作品、久石譲によるプログラムノートはご紹介しています。

ここではなるべく重複をさけ、TV放送鑑賞で気づいたこと思ったことを記します。もし録画した人、何回も繰り返して楽しむ人、これから観る人の、楽しみ方のひとつになったらうれしいです。

2019.2.9 Update!!

「Links」「DA・MA・SHI・絵」「Dream More」「千と千尋の神隠し 組曲」「World Dreams」&指揮について、文章間に埋め込むかたちで追記しました。

Links

『Minima_Rhythm ミニマリズム』(2009)CD収録のロンドン交響楽団とのレコーディングは弦14型2管編成です。これはおそらくオーケストラの編成規模としては標準だと思います。そしてW.D.O.編成もおそらく大きくは変わりません。専門的に詳しくないので自信はないです。

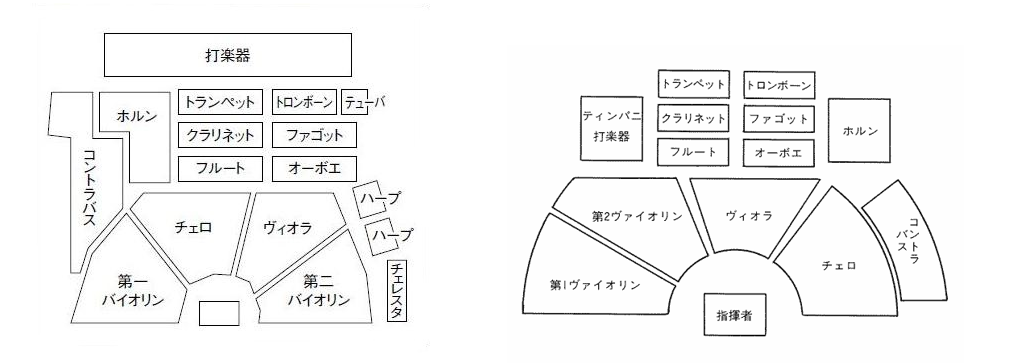

ここで目と耳で注目したのはオーケストラの楽器配置です。近年久石譲はコンサートでもレコーディングでもほとんど対向配置というフォーマットで臨んでいます。ベートーヴェンをはじめクラシック古典派時代でも主流だったものです。この配置のメリットのひとつに、第1ヴァイオリンと第2ヴァイオリンが対称に位置すること。

対向配置(左側)と通常配置(右側)

久石譲が近年推し進める現代的なアプローチ、ソリッドな響きの追求。これに関しては深掘りできなくても、『Minima_Rhythm』CD収録の「Links」と本公演は楽器配置が明らかに異なります。

第1ヴァイオリンと第2ヴァイオリンが並んで位置する、コントラバスや金管低音チューバなどがまとめて右側から聴こえるCD盤と、対向配置の音響が見事に録音されているW.D.O.2018ライヴ版(TV音源)は、それだけでもまったく印象が変わってきます。高音から低音まで左右で拮抗するさま、複雑に交錯する緻密なオーケストレーション、久石譲という作曲家のスコアを余すところなく発揮できる楽器配置。

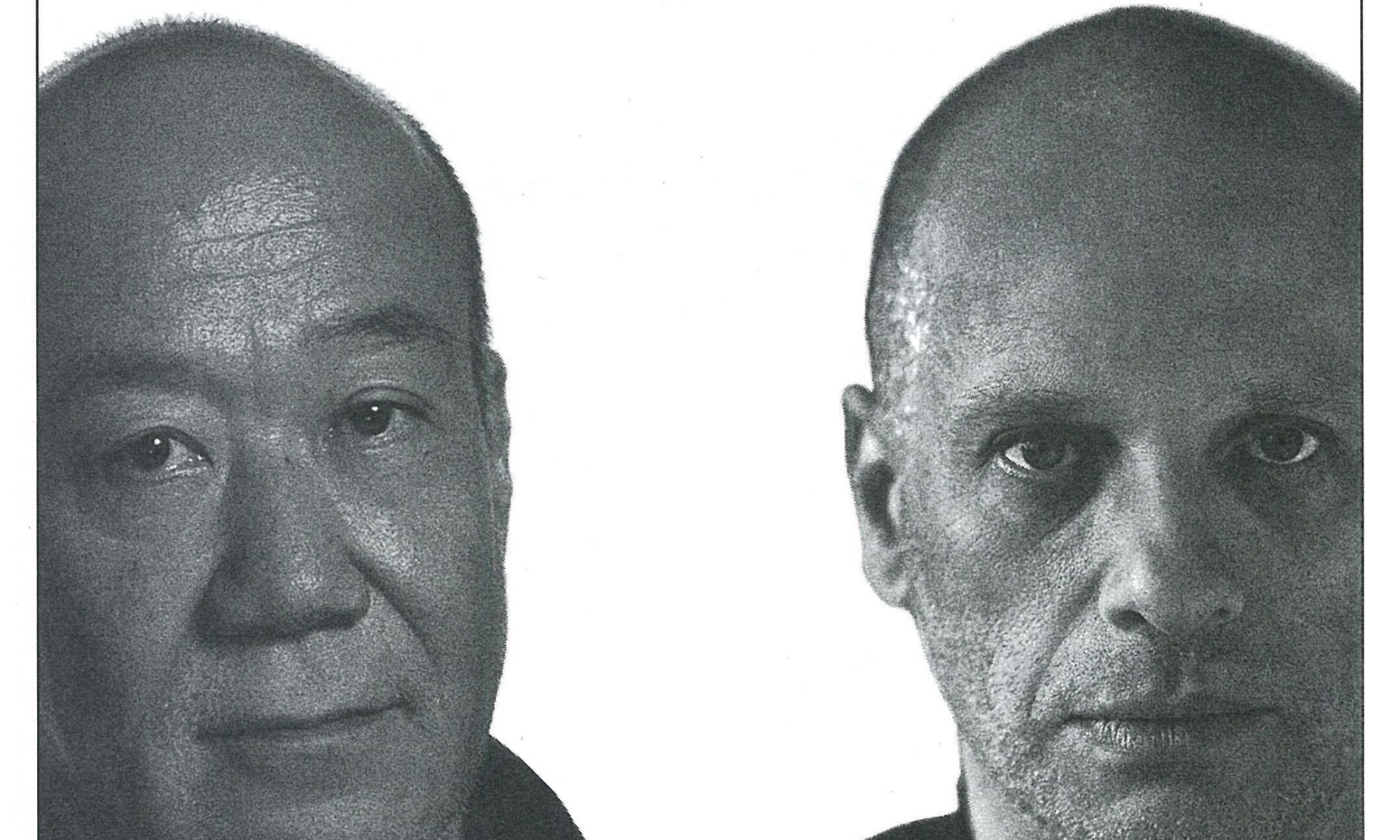

久石譲&ワールド・ドリーム・オーケストラ 楽器編成と楽器配置

第1ヴァイオリンと第2ヴァイオリンは左右対称に位置し、弦低音コントラバスは左、金管低音チューバは右。

このイメージをもってCDとTV放送聴き比べてみてください。たくさんの発見があると思います。久石譲の精密なオーケストレーションが、ミニマル手法の醍醐味が、立体的な音空間として響いているのはW.D.O.2018版です。これだけでも聴いていて震える!泣くほどうれしい!

このカットは「Links」クライマックス(ラスト1分くらい)です。

ここでも映像と音響はまさにリンクしていて、第1ヴァイオリンと第2ヴァイオリンが激しく交錯するミニマル・フレーズが、螺旋のようにスパイラルでぐるぐる回るような音空間として聴くことができます。「Links」という作品は、発表時から完成度高く、耳ですぐわかるほどの改訂やオーケストレーション修正なく今現在まで君臨していると思います。楽器配置のことを知らなかったら、あれ少し変更したのかな?と勘違いしてしまうこともあるかもしません。また逆にいうと、楽器配置やアプローチを変えるだけでも、ここまで新しい輝きを放つ作品です。

CD盤ベースにラスト1分!

もっというとラスト47秒!

とにかく騙されたと思って聴いてみてください!

第1・第2ヴァイオリンが左側からまとめて聴こえ、トランペットらが右側、コントラバスとチューバの同じ低音フレーズも右側で聴こえるCD。第1・第2ヴァイオリンが左右で交錯し、トランペットらは中央寄り、コントラバスとチューバは土台を支えるように同じ低音フレーズを左右から拮抗するTV。

ほかにも聴きどころはいっぱいあって、指揮者正面に位置するピッコロ・フルートの高音をはじめとした木管楽器たちも、少し奥まって控えめに聴こえるCD盤と、よりクリアにまっすぐ伸びているW.D.O.2018版。CDよりも約30秒テンポアップしている躍動感と高揚感。すべての楽器とすべてのパートを活かしきったまさにフルオーケストラの「Links」。

CD盤と聴き比べて極めて顕著なのはトランペットを始めとした金管楽器が抑えめなこと。これは音符すべての音の強弱・長さをきっちりそろえたいアプローチに、金管楽器が適応しにくいことへの対処かもしれないとも。「TRI-AD for Large Orchestra」のように同じ音をファンファーレ的にかき鳴らす金管楽器とも異なり、フレーズ的ミニマル音型を金管楽器で均一に奏でることの難しさ。ぐっと抑えることで土台を引き締める役割にまわり、代わりに木管楽器たちが強く浮かびあがるほど鮮明です。この金管楽器と木管楽器のバランスは「DA・MA・SHI・絵」でも同じことが言えます。

このW.D.O.2018パフォーマンスがTV放送を経てCDLive音源としてパッケージ化してくれた日には、CDに特化した音質向上も期待できます。さらに涙モノの「Links」完全燃焼になること間違いなしです。

Encounter

弦楽オーケストラの作品は、すべて同じ種類の音色として高音・低音の差こそあれ、耳だけでは聴き分けにくいものです。映像を見ながら聴けることで、今鳴っているのは、ヴァイオリンなのか、ヴィオラなのか、そういったことにも気づくことができます。また弦のフレージングやピッツィカート、様々な奏法を駆使して彩り豊かなストリングス(弦楽)の世界を構築していることに触れることができます。

特に僕のような初心者には耳だけではヴァイオリンとヴィオラの区別もつかないので、映像でスコアを追うようにヴィオラパートをクローズアップして映してくれるだけでも感激です。あっ、ここヴィオラが弾いてるんだと。ステージ向かって左からコントラバス(低音)、第1ヴァイオリン(高音)、チェロ(中低音)、ヴィオラ(中高音)、第2ヴァイオリン(高音)です。これまたオーケストラ楽器配置が通常であれば、左から第1ヴァイオリン(高音)~右はコントラバス(低音)と音の高さが一本に流れてしまいます。対向配置を採用しているからこそ、この作品でも音がくっきり飛び交う持ち味を堪能できます。久石譲=対向配置と覚えてください。それは演奏会のパフォーマンスだけではなく、創作活動のときから対向配置を念頭に作曲・オーケストレーションされているということです。

DA・MA・SHI・絵

「Links」と同じような発見や聴き比べができると思います。

また、ミニマル・ミュージックというのは永遠に均等に流れてしまいがちですが、久石譲の指揮で繊細に音の強弱がコントロールされている様子、次のパート・次の展開に移る前の切り替わる小節のところで、身をかがめ口に手を当て、オーケストラの音を小さくする表現なども見れるのが映像の貴重さです。ミニマルのズレ、音色の変化、パート展開だけでなく、約7~8分間のミニマル・ミュージックを飽きさせることなく聴かせてしまう指揮者久石譲の手腕です。

コンサートで体感してとても印象的だった、転調するタイミングの金管楽器ロングトーンの長さ。CD盤1:35~のところなど3小節分ですが、W.D.O.2018版はそこから1小節さらに長く音を伸ばしている。そして映像もここまで伸ばしていますよ、という金管アングルで終わっている。とても作り込まれた編集やさしい編集だと思います。(CD盤3:13~、5:02~のロングトーンも同じ)

「Links」との繰り返しになってしまうので具体例は置いておいて、楽器配置からくる響きの違いだけでもたくさんの発見がある作品です。同じようにラスト40秒あたりでCD盤にはない第1ヴァイオリンと第2ヴァイオリンの基本音型の左右対称もはっきり聴くことができますし、クリアになった木管楽器たち。CD盤のトランペットをはじめとした金管楽器の際立った咆哮よりも、全体からみて俯瞰的なミニマル表現、バランスのとれたW.D.O.版。オーケストラの特徴もあるでしょうが、鳴りのいいロンドン交響楽団と、精巧で緻密なきっちりリズムをとれる久石譲&新日本フィル。楽しい聴き比べです。

(CD盤4:07~4:17箇所もTV版では第1・第2Vnの基本音型が左右から聴こえ、ミニマルのズレがはっきりわかる楽しさ。テンポが違うのでタイム箇所はCDとTV異なる。)

金管楽器と木管楽器のバランスとその推察は「Links」でも記しました。とりわけ軽やかに戯れる木管楽器たちはまるで上手にだまし楽しませ観客を魅了する道化師のようです。リズミックな誘惑でぐいぐい引き込み、はっと驚かされるマジックは現実か非現実かを錯覚させる術。ピエロ、そして「DA・MA・SHI・絵」もまた。

ここまでのオープニングを飾る「Links」「Encounter」「DA・MA・SHI・絵」は、久石譲のミニマル真骨頂です。そしてアプローチも含めて進化した演奏を聴かせてくれています。知性と感情のバランス、”心で考え、頭で感じる”。一般的な表現とは逆説的な言い回しの似合う、無性にやみつきになる、永久保存版な最新の久石譲です。

交響幻想曲「かぐや姫の物語」

交響組曲化されたのが2014年ということでわりと新しい作品です。『WORKS IV -Dream of W.D.O.-』(2014)CD収録と音楽構成は同じです。それでも、たとえば「月の不思議」パートの弦楽器による複雑に入りくんだ現代的な響きは補強されていて、より神秘的で幻想的な印象を与えています。弦楽器の奏法や弓のこすり方で音階ともいえない効果音のような独特の響きを醸し出していますが、どの楽器かなあ、チェロかなあ、そんなところに釘付けになってしまいます。

同じオーケストラなのにとても日本的な響きに満ち溢れたこの作品。チェレスタやハープといった打楽器群と多彩なパーカッション群がエッセンスになっていること、そこへ弦楽ピッツィカートが幾重にも織りかさなること。「天人の音楽」パートをじっくり鑑賞するだけでも見どころ聴きどころいっぱいです。SEも大幅に追加され、コンサートでも巧みな操作と音量バランスでお迎えにきた天人たちのSEが会場に鳴り響いていました。日本人が聴いてももちろん胸いっぱいになるこの作品、もしこのTV放送を欧米はじめ世界各国のファンが観た日には、さらに”THIS IS JAPAN!”興奮するだろうなあと改めて再認識させられました。そこには尺八もない、琴もない、西洋オーケストラ楽器で奏でる日本の世界。”That’s Great!” “Very Cool!”の嵐でしょうね。

Dream More

メロディの酔いしれるような甘さとは裏腹に、実はかなり高度なことを要求されている作品。久石譲のメロディとリズミックな現代的アプローチが絶妙なバランスで構築されている一曲。W.D.O.コンサートでも定番となっていて『The End of the World』(2016)にライヴ音源CD収録されていますが、年々テンポがあがっている。CD盤とW.D.O.2018TV版は約1分間も違う。ここには、よりソリッドにいきたい久石譲と培われた信頼関係でついていけるオーケストラあってこそ。高度な技術を、いとも涼しげに優雅に華やかに酔わせてくれるW.D.O.です。

甘く麗しい音色たち、夢見るような柔らかいホルンの響き、多重奏的に旋律やリズムを織りなす弦楽、つややかで上品なソロ・ヴァイオリン。おいしいお酒を舌でころがす、長い年月をかけて熟成された美酒たち。そんなお酒を嗜む至福のときは、まさに時間を呑むこと。極上のテイスティングです。

久石譲の言葉を借りれば「メロディはシンプルでもリズムやハーモニーなどのアレンジは、自分が持っている能力や技術を駆使してできるだけ複雑なものを作る。表面はシンプルで分かりやすいんだけど、水面下は白鳥みたいにバタバタしてるんです」(折に触れて語られる話でこの楽曲についてのインタビューではありません)。この表現に尽きます。

The Path of the Wind 2018

これまでにもピアノ&ヴァイオリンのデュオ版はコンサート演奏されてきた名曲「風のとおり道」です。W.D.O.コンサートでは、不動のコンサートマスター豊嶋泰嗣さんのヴァイオリンをフィーチャーする楽曲が必ずプログラミングされています。今年はこの曲です。

2018ヴァージョンは、ピアノ&ヴァイオリンを主役にバッグで弦楽オーケストラが包みこむ芸術の域。中盤以降盛り上がるパートでのストリングスの交錯は、まるで大きなクスの木が風で揺れている音そのもののよう。実は、このパート「オーケストラストーリーズ となりのトトロ」改訂版、TV「読響シンフォニックライブ」(2013)で披露されたオーケストレーションを継承しています。もちろんそこでは管楽器も鳴っていますが、この2018版ではそこから弦楽器だけが鮮明に浮かびあがっています。動画共有サイトにもあったような…がんばって探してみてください。ナレーションは樹木希林さんです。『オーケストラストーリーズ となりのトトロ』(2002)CD発表時には施されていないオーケストレーション。「となりのトトロ組曲」も着実に進化しています。久石譲の弾き振り(ピアノを弾きながら指揮もする)姿も堪能できるコーナーです。

Kiki’s Delivery Service 2018

華やかにドレスアップした「海の見える街」2018ヴァージョン。クラシカルなオーケストラを基調としながらも、前半パートはグロッケンシュピールやピアノをブレンドしキラキラ感増す輝き。後半パートはゴージャスなホーンセクションがなんといってもアクセント。カスタネット、タンバリン、シンバルらのリズムも大きくスウィング。ヨーロッパとアメリカ・サンフランシスコをごちゃまぜにしたような魅力的な街コリコ。音楽もスパニッシュ・地中海とジャジーさをブレンドしたような心躍る世界。架空なはずの街が、あるかもしれないあってほしいリアルな街へと浮かびあがる。こう想いめぐらせると、今回のヴァージョンアップは、久石譲の進化と納得が強いように思え、感動して震える。あまりにも曲のイメージが確立し愛されている曲、同じ曲でしょ?と変わった感じのしない第一印象かもしれませんが、いやいや、『WORKS IV -Dream of W.D.O.-』(2014)と並べて聴くと心躍りますよ。

Spirited Away Suite /「千と千尋の神隠し」組曲

映画に使われた主要な楽曲、印象的なシーンに使われた楽曲たちを贅沢に組曲化した「千と千尋の神隠し」完全版。久石譲のピアノ曲からエスニック、ガムラン、バリ島の音楽、沖縄民謡、中近東やアフリカにわたるいろいろな素材や楽器をごった煮することで、広がりあるファンタジーの世界を築きあげていた同作品およびサウンドトラック。組曲化に際しても映画のストーリーにそって、めまぐるしく変わる展開、統一感をあえて嫌うようなバリエーション豊かな音楽たちは、底知れないパワーを秘めています。

一番注目したいのは、フルオーケストラをベースとしながらも、シンセサイザー、民族楽器、民族パーカッション、サンプリングヴォイスなど、音色的にも多彩なバリエーションによって構成していたサウンドトラック盤。これらがフルオーケストラのみでなんの遜色もなく再現されていること自体に驚きです。聴いていてなにか物足りない、サントラには敵わないなという印象はなく、圧巻のオーケストラ・フルスペック。僕が言いたいことはこれに尽きます。

音楽構成は「あの夏へ」「夜来る」「神さま達」「湯屋の朝」「底なし穴」「竜の少年」「カオナシ」「6番目の駅」「ふたたび」「帰る家」全10曲おしみなくオールハイライト。もともとサウンドトラック盤は感覚値で7:3か8:2のオーケストラ:シンセサイザー比率、またスタジオ録音ではなくコンサートホール録音を採用していたこともあって、全体的な響きもこのコンサート版と近い印象あります。

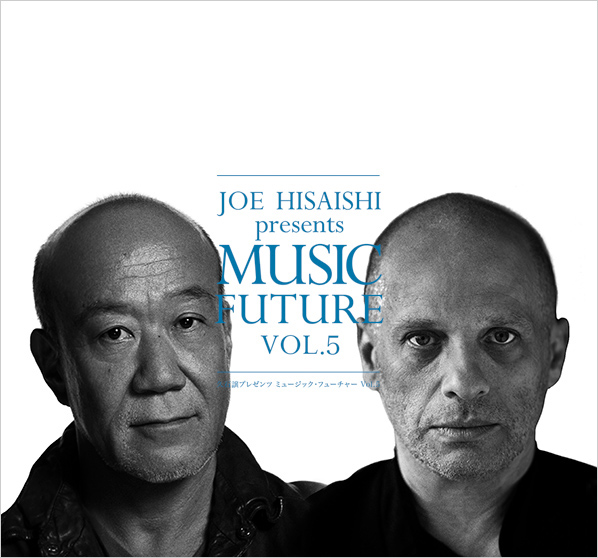

それでもたとえば「カオナシ」パート。狂乱に満ちたスリリングな楽曲で活躍しているのが、タイゴングという音程のある銅鑼の仲間。これ、ずっと名前がわからなくて触れることができなかったのですが、久石譲作品では新しいところでも『Deep Ocean』などでも登場している特徴的な楽器です。

これはW.D.O.2018ツアー期間中、新日本フィル公式SNSにアップされていた舞台裏写真。銅鑼ごとに音程があり音名がふられていることがわかります。「d」は「レ」、「f」は「ファ」というように。

このパートだけでも大きな銅鑼、大太鼓、ティンパニ、スネア、シンバルら多彩なパーカッションを総動員し、シンバルの閉じた叩き方で効果音のようになっていたり、スティックを叩いたり、打楽器のいろいろな箇所を叩いて豊かな表現をしています。マリンバ奏者は「Music Future コンサート・シリーズ」などもふくめ久石譲作品には欠かせない和田三世さん。オーケストラ演奏会は、ベースとなる楽団奏者のほかにプログラムやプラスアルファされる楽器に合わせた客演奏者も招かれて、はじめてみんなで音楽を作りあげます。マリンバのような打楽器は久石譲音楽の要です、W.D.O.音楽監督を務める久石譲の人選によるところはもちろんでしょう。

シンセサイザーであれば簡単に効果音やそれらしい音色を選べば世界観が築けてしまうところ。それをオーケストラで構築していることに大きな価値があるように思います。オーケストラで表現できる音楽というのは、楽器を選ばない、場所を選ばない、国を選ばない、時代を選ばない。

「カオナシ」という組曲のひとつのパートをチョイスするだけでもたくさんの発見と楽しさがつまっています。食い入るように見聴きしてしまいます。ぜひ「千と千尋の神隠し」の好きな曲、好きなシーンの音楽からサウンドトラック盤と組曲版楽しんでください。コンサートレポートでも少し書きましたが改めてTV放送を見て。「千と千尋の神隠し」音楽は、西洋オーケストラ楽器で表現しうる東洋ファンタジー音楽の金字塔。そう強く思います。

2019.1.19 Update!!

タイゴングについて。『Deep Ocean』音楽にも使われていると記していましたが、これについてご指摘いただきました。『Deep Ocean』は音程が割り振られたカウベル(Tuned Cowbell)ではないか。たしかに過去の久石譲インタビュー動画でのレコーディング風景カットを見ても、そこにはタイゴングは見当たらずカウベルでした。もうひとつはW.D.O.2017韓国公演(Deep Oceanプログラム公演)での舞台裏写真より。タイゴングほど重くない神秘的で幻想的な軽い響き。ありがとうございます。

(2019.1.19 Update ここまで)

組曲化された楽曲たちをみるとストーリーの展開に沿っていることはもちろん、千尋・ハク・カオナシという3つの登場人物たちにフォーカスしていることがわかります。「夜来る」は千尋とハクが出会うシーンであり、「湯屋の朝」は千尋とカオナシが出会うシーン(カオナシが映画のなかで初登場する場面)です。いつもの作風とは異なりライトモチーフ的な手法で、湯婆婆のテーマや釜爺のテーマなど印象的な楽曲が多かった『千と千尋の神隠し』音楽のなかから、なぜ「あの夏へ」「夜来る」「神さま達」「湯屋の朝」「底なし穴」「竜の少年」「カオナシ」「6番目の駅」「ふたたび」「帰る家」という10曲が選ばれたのか。興味は尽きません。

「ふたたび」(CD盤3:14~)は、千尋とハクが月夜の空を駆ける印象的なシーンです。この空、水、時間を漂うような神秘的で幻想的なシーンで奏でられていたのがグロッケンシュピールやハープです。そして、交響組曲版ではグロッケンシュピールを外し、ピッコロとフルートという木管楽器がハープとブレンドされています。なにげない数十秒間なんですけれど、神秘感と幻想感に心地よい浮遊感が加わり、映像がないなかで”空を飛んでいること”を音楽で表現しイメージを後押しする。こんなことを見つけだしたらキリがないくらい、でも、もっとたくさん発見できる聴き手になりたい。

Le Petit Poucet

2001年フランス映画『Le Petit Poucet』(邦題:プセの冒険 真紅の魔法靴)からメインテーマです。サウンドトラック盤からメインテーマ(Track.2とTrack.17)をつなげて再構成したような演奏会用作品になっています。久石譲の美しいメロディと異国情緒あふれるハーモニーのこの楽曲は、「千と千尋の神隠し」と同年作品でもあります。映画を知らなくても、曲を初めて聴いても、一瞬でハートを射抜かれてしまう旋律。切ない、温かい、懐かしい、聴く人それぞれの胸の奥に静かに眠っていたなにかが鼓動を始めるようです。コンサート後のSNSでもこの曲への質問や興味で賑わっていました。これからのコンサートでも再登場しうる可能性をつかんだ、ひっぱり出された名曲です。

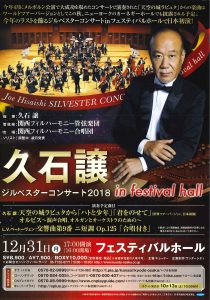

World Dreams

「久石譲&ワールド・ドリーム・オーケストラ」コンサートに行けば必ず聴くことができる曲、W.D.O.コンサートのテーマ曲ともいえる大切な一曲です。この作品については、毎年のW.D.O.コンサートレポートごとに、ありったけの想いを綴っていますので割愛します。反対側から見れば、どれだけ素晴らしい名曲であったとしても、新日本フィルとのプロジェクト、このW.D.O.コンサートでしか聴くことのできない宝物。それは日本国内でも海外公演でも同じ。だからこそ世界へ羽ばたくW.D.O.コンサートが熱望される。2016年は台湾で、2017年は韓国で、2018年は中国で。CDでしか聴くことができなかったW.D.O.のアンセムが、オーケストラごと海を渡ってオリジナル披露される。十年来待ちわびた感動は言葉にできない。そんなことを想い巡らせながら聴いているとより深い感慨に包まれます。

「世界の夢(World Dreams)」は個人には大きすぎて漠然としたものかもしれない。でも、W.D.O.コンサートがあるかぎり、そこに集う久石譲ファン、同じ曲を時間を越えて再会できる場所。同窓会のように元気な姿をみせる、元気をもらう、元気をわける。同じ空間のなかで一期一会の幸せをわかちあう。会ったことはないかもしれないけれど、久石譲ファンという個人と個人がつながる場所。そこから会場でリアルに出会いつながっていくことが、ふくらんで大きな夢へとなっていくように思います。

久石譲コンサートにMCはありません。楽曲のエピソードや想い、コンサート裏話、ツアーならではのご当地話、旬な日常話。聞きたいなと思うこともあります。でもかれこれMCをしなくなって十数年経ちます。

今回TV放送を観ながら、さまざまなアングルで捉える久石譲の指揮姿を見て、十二分に語ってくれているなと思いました。指揮者はオーケストラのなかで唯一音を出さない人ですが、久石譲の指揮は表現者です。時に厳しく、時に優しく、引き締めて、楽しそうに、踊って、体全体でジェスチャー、作品ごとに表現しています。指揮者の指示や意図が、久石譲の場合、イコール作曲家としての指示や意図となっていることに大きなポイントがあります。だからこそ、十二分に語ってくれている、そう思うことができました。

なにもしないこと、オーケストラの演奏に聴き惚れているような瞬間もあります。「なにも言わなくても大丈夫、君たちに任せたよ」「惚れ惚れする最高のオーケストラだな」、そんな指揮者の心の声が聞こえてくるようです。言葉にしなくても音楽を伝えてくれる、オーケストラとの信頼関係を伝えてくれる、久石譲の指揮姿は、久石譲音楽をさらに魅力的なものへと輝かせてくれます。ぜひコンサートで目に焼きつけたい光景です。

以前、コンサートができるまでの舞台裏を綴った本「オーケストラ解体新書 読売日本交響楽団 編」を読んだことがあります。そのレビューのなかでこんな感想を記していました。

ーーーーーーー

番組ディレクターの仕事項では、TV番組「読響シンフォニックライブ」の制作舞台裏が紹介されています。収録会場には、プロデューサー、ディレクター、構成作家、カメラ、音声、照明など約50人ものスタッフが会場入りするそうです。カメラも通常6台、ピアニストの手元をアップで撮る時などはさらに1台追加、中継車2台。また事前に公演曲のスコアを用意し参考CDを聴きながらカメラのカット割りを決めておく。そうやって収録台本をつくってゲネプロ(当日リハーサル)から本番に臨む。どんなに入念に準備しても、イメージと違っていたり想定外のことも起こるため収録現場は戦場とあります。さらには、初演作品など事前に参考音源がない場合は、ゲネプロを聴いて大幅にカット割りを手直し、本番までの短時間で修正と再度指示を出す…はぁ、すごい。やりなおしがきかない本番だけに、緊張感の張りつめた舞台裏だろうなあと想像すると。その音楽や映像だけに純粋に聴き入り、パーソナルスペースでリラックスして楽しむことができている、そんな視聴者として感謝の気持ちでいっぱいです。

ーーーーーーー

(Overtone.第16回 「オーケストラ解体新書 読売日本交響楽団 編」を読む より抜粋)

久石譲&新日本フィル・ワールド・ドリーム・オーケストラのコンサートができるまでの物語も同じです。今回BS日テレが放送してくれることは、TV放送を念頭にコンサート準備段階からコンサート当日まで多くのプロフェッショナルたちが携わりその技術手腕を発揮してくれたからこそ、こうやって素晴らしいコンサート映像を楽しむことができます。

コンサートを映像で見れること、それはスコアの見える化です。仮に少しくらい映像が荒かったとしても音質がCDクオリティに敵わないとしても、十二分に価値のある記録です。もちろん久石譲はTV放送の音楽監修として関わっていると思います。TV放送エンドクレジットには今回【音楽監修:久石譲】のテロップはなく最小限のクレジット紹介でしたけれど。

でも、チェック&Goサインはきっと出している。そのくらい今回の「久石譲&ワールド・ドリーム・オーケストラ 2018」TV放送は音質クオリティが高かった。そしてパート譜を視覚化したような緻密なテレビアングルを見ると、ここにも綿密に関わっているのかなと思ってしまうほど。ここはこの楽器をフィーチャーしてほしいとか、耳では聴こえにくいけどここでこの楽器重要なことやってるからとか。そんなことまで推測してしまうほどの映像&音楽ともに最高品質!永久保存版です!

最後に。コンサートで体感した観客は感動の再会、コンサートに行けなかった人は疑似体験、次はぜひコンサートに行きたいと思うファン、TV放送がきっかけで誕生する新しいファン。そして音源や映像として記録に残ることで初めて発見できること楽しめること。

コンサートを軸に活動すること、コンサートでの一期一会の音楽こそ”音楽になる瞬間・音楽を共感する瞬間”である。これはとても大切です。だから、コンサートを経てTV放送やCD音源化までがセットで当たり前とは言いませんし言えません。でも、実際に現代社会のメディアをみわたせば、TV放送やCD化によって歓喜にぎわうSNSはじめとしたファンのリアクションと広がり。ひとつのコンサートが、ひとつの音楽が、大きな循環となることで記録され記憶に残り、予想を超えた未来が待っているかもしれない。欲しがるファンと言われても、久石譲音楽を遺していく流れをこれからも心から楽しみに期待しています。「久石譲&ワールド・ドリーム・オーケストラ」BS日テレTV放送、心からありがとうございました!

もっとくわしくW.D.O.2018♪

- Blog. 「久石譲&ワールド・ドリーム・オーケストラ 2018」 コンサート・レポート

- Overtone.第18回 「久石譲&ワールド・ドリーム・オーケストラ 2018」コンサート・レポート by ふじかさん

- 特集》 「みんなのW.D.O. 2018 Twitter編」~コンサートへの想い~