Posted on 2015/1/5

2014年久石譲活動の締めくくりは、2011年以来3年ぶりとなる「ジルベスター・コンサート」でした。

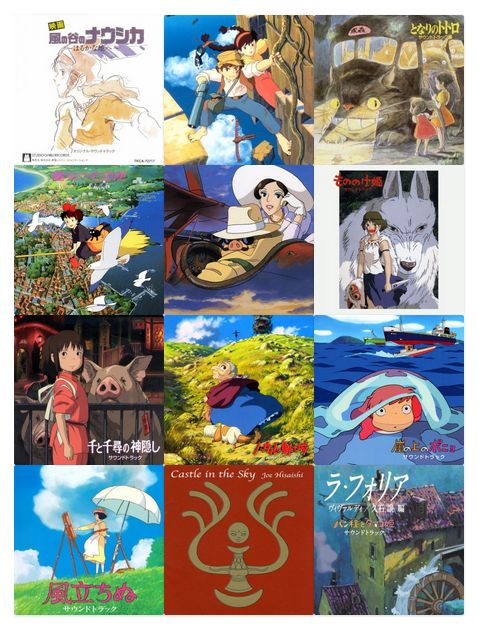

まさに2014年の久石譲集大成といえるプログラム。「風立ちぬ」「かぐや姫の物語」というスタジオジブリ作品を軸にコンサート活動およびLiveレコーディングによるCD「WORKS IV」の発表。その合間を縫うように、自身のもうひとつの顔である、現代音楽の自作を披露してきた1年間でした。それは久しぶりの作品もあり、まだCD化もされていない、初演および改訂初演を含む貴重な現代音楽自作たち。

このあたりの2014年久石譲総決算については、興味のある方は下記ページをご参照ください。

こちら ⇒ Blog. 久石譲 新作『WORKS IV』ができるまで -まとめ-

こちら ⇒ Blog. 久石譲 新作『WORKS IV』ができてから -方向性-

2014年国内・海外公演をふくめたコンサート活動を経て、ベスト・セレクト的なプログラム演目となった「久石譲 ジルベスター・コンサート 2014 in Festivalhall」です。

久石譲 ジルベスターコンサート 2014 in festival hall

《WOKS IV》発売記念スペシャル

[公演期間]

2014/12/31

[公演回数]

1公演(大阪 フェスティバルホール)

[編成]

指揮・ピアノ:久石譲

管弦楽:関西フィルハーモニー管弦楽団

バラライカ/マンドリン:青山忠

バヤン/アコーディオン:水野弘文

ギター:千代正行

[曲目]

交響幻想曲 「かぐや姫の物語」

Winter Garden (2014年版) ※改訂初演

****** 休憩 *******

バラライカ、バヤン、ギターと小オーケストラのための「風立ちぬ」第2組曲

小さいおうち

水の旅人

Kiki’s Delivery Service for Orchestra (2014)

Oriental Wind

—アンコール—-

One Summer’s Day (ピアノ・ソロ)

風の谷のナウシカ

当日会場で配布された貴重なコンサート・プログラムより各楽曲を紐解いていきましょう。

交響幻想曲 「かぐや姫の物語」

「風の谷のナウシカ」「天空の城ラピュタ」でプロデューサーを務めた高畑勲監督が、旧知の久石に初めてスコアを依頼した記念すべき作品。今回演奏される曲は、本編の主要曲をかぐや姫の視点で繋げ、オーケストラ作品として書き改めたもの。木管が演奏する「なよたけのテーマ」と高畑監督が作曲した「わらべ唄」を対位法的に扱う〈はじまり〉の後、〈月の不思議〉のセクションをはさみ、東洋的な曲想が特徴的な〈生きる喜び〉の音楽へ。その後、3拍子のピアノが〈春のめぐり〉の音楽を導入するが、曲想が一転し、前衛的な語法を用いた暗い〈絶望〉に変わる。再び木管が「なよたけのテーマ」を演奏すると、オーケストラが〈飛翔〉の音楽を高らかに演奏し、久石エスニックの真骨頂〈天人の音楽〉へと続く。最後の〈月〉では「なよたけのテーマ」「わらべ唄」など主要テーマが再現し、幕となる。

★アルバム「WORKS IV -Dream of W.D.O.」 収録

Winter Garden (2014年版) ※改訂初演

2006年にヴァイオリンとピアノのために書き下ろした『Winter Garden』(全2楽章)をベースに、ヴァイオリン・ソロとオーケストラの小協奏曲として2010年に改訂、新たに第3楽章が付け加えられた。今回初演される作品は、2010年版をさらにブラッシュアップし、よりヴァイオリンとオーケストラのコントラストを際立たせつつ、ミニマルの手法になぞらえた作品として改訂したもの。8分の15拍子の軽快なリズムをもった第1楽章、特徴ある変拍子のリズムの継続と官能的なヴァイオリンの旋律による瞑想的な雰囲気を持つ第2楽章。そして第3楽章は、8分の6拍子を基調とし、ソロパートとオーケストラが絶妙に掛け合いながら、後半はヴィルトゥオーゾ的なカデンツァをもって終焉へと向かっていく。本日のヴァイオリン・ソロは、関西フィルハーモニーのコンサートマスター・岩谷祐之の演奏でおくる。

★『Winter Garden』(2006年版) 鈴木理恵子ソロアルバム 『Winter Garden』 収録

バラライカ、バヤン、ギターと小オーケストラのための「風立ちぬ」第2組曲

太平洋戦争前夜、戦闘機開発に従事する堀越二郎と妻・菜穂子が懸命に生きる姿を描いた、宮崎駿監督作品『風立ちぬ』より。本日演奏される《第2組曲》(今年5月台湾にて世界初演、8月W.D.O.にて日本初演)は、昨年12月に大阪で世界初演された《小組曲》と異なり、ストーリーの流れに縛られることなく主要曲を音楽的に再構成したもの。バラライカ、バヤン(ロシアのアコーディオン)、ギターが主人公の遙かなる旅情を表現した「旅路のテーマ」と、久石のピアノが凛としたヒロインを表現した「菜穂子のテーマ」の2つを中心に据えた、ロンド形式による夫婦愛の組曲と見ることも出来る。全曲の構成は〈旅路(夢中飛行)〉、〈菜穂子(出会い)〉、勇壮な行進曲〈カプローニ(設計家の夢)〉、ミニマル的な推進力に溢れた〈隼班〉と〈隼〉、〈旅路(結婚)〉、関東大震災で逃げ惑う人々を描いた〈避難〉、〈菜穂子(会いたくて)〉、カストルプと共に日支事変を憂う二郎のもとに菜穂子発熱の報が届く場面の〈カストルプ(魔の山)〉、〈菜穂子(めぐりあい)〉、〈旅路(夢の王国)〉となっている。

★アルバム「WORKS IV -Dream of W.D.O.」 収録

小さいおうち

「東京家族」に続き、久石が山田洋次監督作のスコアを担当した第2作。激動の昭和を生き抜いた元女中・タキの回想録に綴られた中流家族の奥方・時子の道ならぬ恋と、彼女たちの運命を狂わせた太平洋戦争と東京大空襲の悲劇を描く。本日演奏されるヴァージョンは、ギター、アコーディオン、マンドリンを使用して作品化し、楽器編成的にも時代背景的にも「風立ちぬ」との関連を強調している。前半はタキが象徴する激動の昭和を表現した「運命のテーマ」、後半は昭和ロマンへの憧れを表現した「時子のワルツ」で構成されている。

★アルバム「WORKS IV -Dream of W.D.O.」 収録

水の旅人

一寸法師を思わせる水の精・墨江少名彦と小学生・悟の友情と冒険を描いた、大林宣彦監督のSFX大作。サントラ演奏を担当したロンドン交響楽団を意識して作曲した大編成の勇壮なテーマ曲は、大河の如く滔々と溢れる数々のメロディと相まって、その後の久石の演奏会に欠かせない人気曲のひとつに。

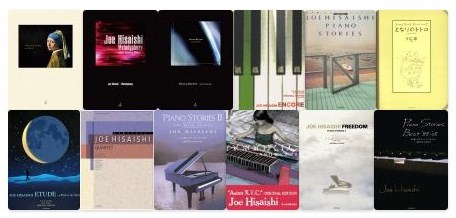

★アルバム「Melodyphony」 収録

Kiki’s Delivery Service for Orchestra (2014)

魔女の見習い・キキが宅急便で生計を立てながら、逞しく成長していく姿を描いた宮崎駿監督『魔女の宅急便』から、キキが大都会コリコを初めて訪れる場面の音楽〈海の見える街〉を演奏会用に作品化したもの。本日使用される新ヴァージョン(今年1月台湾にて世界初演、8月W.D.O.にて日本初演)は、管弦楽のみの演奏で、メロディを優雅に表現し、よりクラシカルな味わいを深めている。

★アルバム「WORKS IV -Dream of W.D.O.」 収録

Oriental Wind

サントリー緑茶・京都福寿園「伊右衛門」CM曲をもとに、作品化したもの。2004年より放送開始し、今やお茶の間でお馴染みとなった美しい旋律は、黄河のような大河の悠々とした流れをイメージしてつくられた。朗々とした格調高い優雅なメロディの裏では、繊細なリズムや激しいパッセージの複雑な内声部が繰り広げられ、より深い味わいを加えている。

★アルバム「Melodyphony」 収録

(「久石譲 ジルベスター・コンサート 2014 in Festivalhall」 コンサート・パンフレット より)

アンコールで披露されたのは、

One Summer’s Day

映画『千と千尋の神隠し』より「あの夏へ」。舞台の照明を落として久石譲のピアノ・ソロ。アルバム「ENCORE」収録です。

風の谷のナウシカ

映画『風の谷のナウシカ』よりエンディング「鳥の人」。最後は久石譲のピアノと壮大なオーケストラにて。なにかしらのCDに収録されているはずです。(すぐに思い出せずすいません)

終演後は1階席総立ちのスタンディング・オベーション。

さながら8月に開催された「久石譲&新日本フィル・ワールド・ドリーム・オーケストラ2014」(W.D.O.)に近いプログラムのようです。それでも決定的に違う点があります!

それは2014年に開催された久石譲コンサートのなかで、この「ジルベスター・コンサート 2014」のみ演奏プログラム全楽曲が久石譲作品ということです。

これはとてもとてもうれしい限りだったのではないでしょうか。そこへ、W.D.O.2014 およびそれに付随した『WORKS IV』にもなかった、新たな楽曲「Winter Garden (2014年版)」が改訂初演されています。

つまりみんなに親しまれているスタジオジブリ作品を核として、TVCMでもお馴染みの「Oriental Wind」に、過去の名曲「水の旅人」まで。その中に、久石譲のミニマル・ミュージックという真骨頂を特徴とし、さらに磨きのかかった現代音楽「Winter Garden」の全3楽章披露。

さすがはジルベスター・コンサート、お祭り的選曲、久石譲の今を象徴しているベストセレクションといったところでしょうか。ホール音響も関西フィルの迫力ある演奏も、そしてコンマスのパッセージ溢れたヴァイオリン演奏も、臨場感この上ないCDでは決して味わうことのできない体感。

実際にコンサートに行かれた方は、とても満足されたセットリストだったのではと思います。上記のような経緯を理解していただければ、どれほど貴重な1夜限りの公演となったかが伝わってくるのではと。

またコンサートに行けなかった方も、ほぼ?大丈夫!?

今回のプログラムは、「WORKS IV」と「メロディフォニー」という2CD作品によって、ほぼ堪能することができます。もちろん今コンサート自体が《WORKS IV発売記念スペシャル》ですので、選曲もアレンジも演奏クオリティも、かなり近い状態で体感できると思います。「メロディフォニー」は2010年に発表された、一般からのリクエスト投票を選曲選考にふまえた、久石譲のシンフォニー・ベスト・アルバム作品です。

2014年の久石譲音楽活動も、「久石譲 ジルベスター・コンサート 2014 in Festivalhall」によって幕をとじました。2015年はどんな音楽活動がくり広げられるのか? 楽しみですね。

久石譲Concertページも2015年を迎え、新しい5年間(2015-2019)のページが更新されました。

ここにどんな歴史が刻まれていくのでしょうか。

ワクワクしています。