2006/2022年 作品

2006年ヴァイオリニスト鈴木理恵子のために久石譲が書き下ろし収録された作品。第1楽章と第2楽章が収められている。

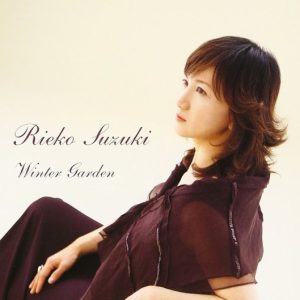

◇ウィンター・ガーデン / 久石譲

2006年作。このアルバムにあわせて書きおろされた楽曲。ミニマリスティックで疾走感のある第1楽章と、それとは対照的に瞑想的な雰囲気を持つ第2楽章の2つの楽章からなる。

1.第1楽章

8分の15拍子の中で多彩にフレーズが変化を見せる。ピアノとヴァイオリンの鋭いパッセージが互いの旋律を模倣しながら交錯してゆき、ねじれる様に絡み合いながらもお互いに歩み寄ることで再現へと向かう。

2.第2楽章

純度の高い硬質な和音の上に、ヴァイオリンが叙情的に歌い始める。次第に不安と緊張を増してゆく旋律を、助長する様に響きが変容してゆく。

(CDライナーノーツ 楽曲解説より)

2007年コンサート「久石譲&新日本フィル・ワールド・ドリーム・オーケストラ There is the Time」にて久石譲&新日本フィル・ワールド・ドリーム・オーケストラ(W.D.O.)編成、「Winter Garden 1st&2nd movement」、つまり上記第1楽章・第2楽章が演奏される。

2010年コンサート「久石譲&新日本フィル・ワールド・ドリーム・オーケストラ ニューイヤーコンサート」にて、第3楽章が新たに加えられ初披露される。

Winter Garden

・1st movement

・2nd movement

・3rd movement

ミニマル・ミュージックの手法をベースに、ヴァイオリンとピアノのために書き下ろした2006年の作品『Winter Garden』を、今回はヴァイオリン・ソロとオーケストラの小協奏曲に改訂、新たに第3楽章が付け加えられた。8分の15拍子の軽快なリズムをもった第1楽章、特徴ある変拍子のリズムの継続と官能的なヴァイオリンのメロディによる第2楽章。そして初披露となる第3楽章は、8分の6拍子を基調とし、ソロパートとオーケストラが絶妙に掛け合いながら、後半はヴィルトゥオーゾ的なカデンツァをもって終焉へと向かっていく。W.D.O.コンサートマスターの豊嶋泰嗣のヴァイオリン・ソロでおくる。

*2006年版の『Winter Garden』は、ヴァイオリニスト鈴木理恵子のアルバム『Winter Garden』に収録されている。

(コンサート・パンフレット 楽曲解説より)

2014年コンサート「久石譲 ジルベスターコンサート 2014 in festival hall」にて、2010年版をベースに全3楽章が改訂初演される。

Winter Garden (2014年版) ※改訂初演

2006年にヴァイオリンとピアノのために書き下ろした『Winter Garden』(全2楽章)をベースに、ヴァイオリン・ソロとオーケストラの小協奏曲として2010年に改訂、新たに第3楽章が付け加えられた。今回初演される作品は、2010年版をさらにブラッシュアップし、よりヴァイオリンとオーケストラのコントラストを際立たせつつ、ミニマルの手法になぞらえた作品として改訂したもの。8分の15拍子の軽快なリズムをもった第1楽章、特徴ある変拍子のリズムの継続と官能的なヴァイオリンの旋律による瞑想的な雰囲気を持つ第2楽章。そして第3楽章は、8分の6拍子を基調とし、ソロパートとオーケストラが絶妙に掛け合いながら、後半はヴィルトゥオーゾ的なカデンツァをもって終焉へと向かっていく。本日のヴァイオリン・ソロは、関西フィルハーモニーのコンサートマスター・岩谷祐之の演奏でおくる。

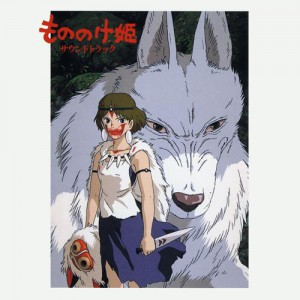

★『Winter Garden』(2006年版) 鈴木理恵子ソロアルバム 『Winter Garden』 収録

(Blog. 「久石譲 ジルベスター・コンサート 2014」(大阪) コンサート・レポート より抜粋)

2022.2 追記

2022年2月開催「久石譲 FUTURE ORCHESTRA CLASSICS Vol.4」コンサートにてプログラムされた。

久石譲:ウィンター・ガーデン(2014年版)

Joe Hisaishi:Winter Garden (2006/2014)

・1st movement

・2nd movement

・3rd movement

「Winter Garden」は、2006年に鈴木理恵子さんのSolo Album用にヴァイオリンとピアノのために作曲したもの(全2楽章)をベースにして、ヴァイオリン・ソロとオーケストラの小協奏曲として、2010年の改訂の際に新たに第3楽章を付け加えた。さらに2014年に大幅改訂し、よりヴァイオリンとオーケストラのコントラストを際立たせつつ、ミニマルの手法になぞらえた作品とした。

8分の15拍子の軽快なリズムをもった第1楽章、特徴ある変拍子のリズムの継続と官能的なヴァイオリンの旋律による瞑想的な雰囲気を持つ第2楽章。そして第3楽章は、8分の6拍子を基調とし、ソロパートとオーケストラが絶妙に掛け合いながら、後半はヴィルトゥオーゾ的なカデンツァをもって終焉へと向かっていく。

ヴァイオリン・ソロを担当するFOCのコンサートマスターである近藤薫の演奏を心から楽しみにしている。

久石譲

(「久石譲 FUTURE ORCHESTRA CLASSICS Vol.4」コンサート・パンフレットより)

久石譲:ウィンター・ガーデン(2014年版)

Joe Hisaishi:Winter Garden (2006/2014)

約20分の作品です。そういうこともあってか久石譲は「小協奏曲」と控えめに(?)言っているのでしょうか(?)。小協奏曲の概念にはいろいろ分類パターンがあるようですが、正確には20分を切りそうなこの作品はおそらく時間的な尺度から「小」としているのだろうと思います。久石譲作品「コントラバス協奏曲」や「The Border(ホルン協奏曲)」は約25-30分の作品です。時間というのは作品の大きさを表すうえで作曲家にとって大切なひとつだと思います。ですが!!とっぱらってもらって「協奏曲」でいい!!堂々たる「ヴァイオリン協奏曲」だ!!という強い気持ちを語っていきたいと思います。

その前に作品経歴です。

楽曲解説からふれると「2006年に鈴木理恵子さんのSolo Album用にヴァイオリンとピアノのために作曲したもの(全2楽章)をベースにして、ヴァイオリン・ソロとオーケストラの小協奏曲として、2010年の改訂の際に新たに第3楽章を付け加えた。さらに2014年に大幅改訂し~」、このとおりです。

・2006年 CD発表(Vn&Pf版)

・2007年 WDO(Orchestra版 全2楽章)

・2010年 WDO 豊嶋泰嗣

・2014年 ジルベスター 岩谷祐之

・2016年 上海 五嶋龍

・2022年 FOC 近藤薫

すごいですね。演奏機会は少ないなか日本を代表するヴァイオリン・トッププレーヤーがこの作品を演奏してきたことがわかります。今回満を持してFOCで披露となったわけですが、同時にそれは秘められてきた珠玉の作品が光放たれる瞬間でもありました。

・室内交響曲 for Electric Violin and Chamber Orchestra(2015)

・Contrabass Concerto(2015)

・室内交響曲第2番《The Black Fireworks》〜バンドネオンと室内オーケストラのための〜(2017)

・The Border Concerto for 3 Horns and Orchestra(2020)

これから先リリースされる日が来たとしても(いや来ますよね願)、オーケストラ版全3楽章となった2010年を点としても、作品系譜としては一番若い作品になります。これは久石譲作品を線でつなげていきたい人は押さえておきたい。もし仮にいうなれば、《協奏作品 第1番》それが「Winter Garden」にほかなりません。

もっと。

”実はこの「Links」を作る前に「Winter Garden」というヴァイオリンとピアノのための曲を書いたのだが、変拍子のリズムと、それでも違和感が無いメロディーが合体するヒントが掴めた。それと同じアプローチでオーケストラに発展させたものが「Links」だ。この「Links」を書いたことによって、徐々に自分の中でミニマル・ミュージックへ戻るウォーミング・アップが出来た。”

(『Minima_Rhythm ミニマリズム』CDライナーノーツより 抜粋)

そうなんです。「Winter Garden」があったから「Links」があるんです。そして「Orbis」「The End of The World」「Sinfonia」輝かしい久石譲オリジナル作品群の新しい歴史が進んでいくことになります。「Links」も8分の15拍子の曲です。Winter Garden 第1楽章のリズムのとり方とはまた違うからおもしろい。

第1楽章

1st movement

急緩急の全3楽章の第1楽章は、口ずさみたくなるくらい印象的なモチーフから始まります。8分の15拍子を基調としていますが、リズムは2・2・3/2・3・3で取っています。モチーフを分解すると7拍と8拍(15拍子=1モチーフ)に大きく切り分けることができます。そこに斜線を入れました。ここで注目してほしいのが、後ろの8拍のところは4拍子のような2・2・2・2じゃなくて2・3・3でリズムに乗りましょう。このグルーヴ感は曲が進行するなかでよりはっきりと活きてきます。

基本モチーフはすぐにオーボエやフルートに引き継がれていって変化していきます。ソロ・ヴァイオリンはずっとメロディを歌っていることはなく、メロディとリズミカルに掛け合ったりと、ソロ楽器とオーケストラが主従関係(主旋律・伴奏)に定まらないのが久石譲協奏作品のうれしい特徴です。

オーケストラが大きくふくらむパート(1分半経過あたり)で、ティンパニやテューバがリズムを打ち鳴らしています。ここ2・2・3/2・3・3のリズムのとり方が一番わかりやすいですね。この前もこの後も、15拍子になってるところはほとんどそうです。なにかしらの楽器で伴奏的リズムを2・2・3/2・3・3で刻んでいると思います。ぜひ探してみてください。指揮姿からもわかるかもです。第1楽章に秘められた高揚感です。

ヴァイオリンをフィーチャーした「Untitled Music」という作品もそうですが、トライアングル・ピアノ・チェレスタ・ハープ・グロッケンシュピールなど、キラキラ輝いた印象のオーケストレーションが魅力的です。まるで雪が反射して煌めいているようです。さりげなく随所に配置されているピッツィカートも巧妙です。冬感たっぷりに散りばめられています。

第2楽章

2nd movement

緩徐楽章ともいえる第2楽章は、ヴァイオリンのたゆたう旋律に誘われるままに、なにか深いところへ深いところへと。くり返される漂うハーモニーに危うい雰囲気を感じながらもカウベルの響きが心地よさを、その両極なふたつが溶け合っていくようです。

目立ちにくい楽章ですが、こういった楽想は久石譲作品にみられるひとつの特徴です。『DEAD』より「II. The Abyss~深淵を臨く者は・・・・〜」、『The End of the World』より「II. Grace of the St. Paul」、『THE EAST LAND SYMPHONY』より「II. Air」など。メランコリックだったり瞑想的な雰囲気をもつ楽章があります。現実と夢、現実世界と異界、というようにひとつの作品に別世界を持ち込むといいますか、異なる空間軸や時間軸な次元を描くといいますか。そうして楽章間や作品そのものを有機的につなぐ役割を果たしているようにも感じてきます。あらためて気に留めてそんなことも思いながら。大切に聴きたい楽章です。

第3楽章

3rd movement

ワクワク止まらないイマジネーション豊かな第3楽章です。聴き惚れて満足しきり、感じたことをたくさん書きたいところですが、ちょっとぐっとこらえます。少し背伸びして音楽的にこう聴いてほしい3つに絞って進めます。感じるままに聴きたいんだ!という人もいるでしょうが、よかったらお付き合いください。

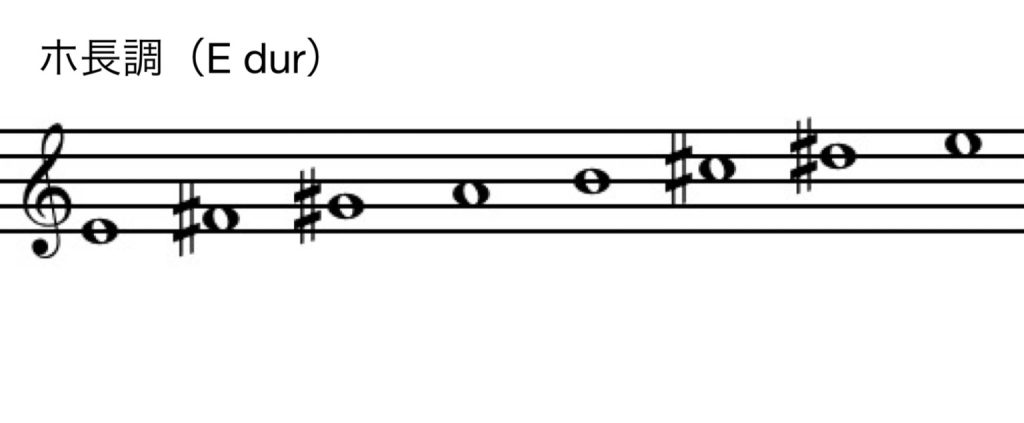

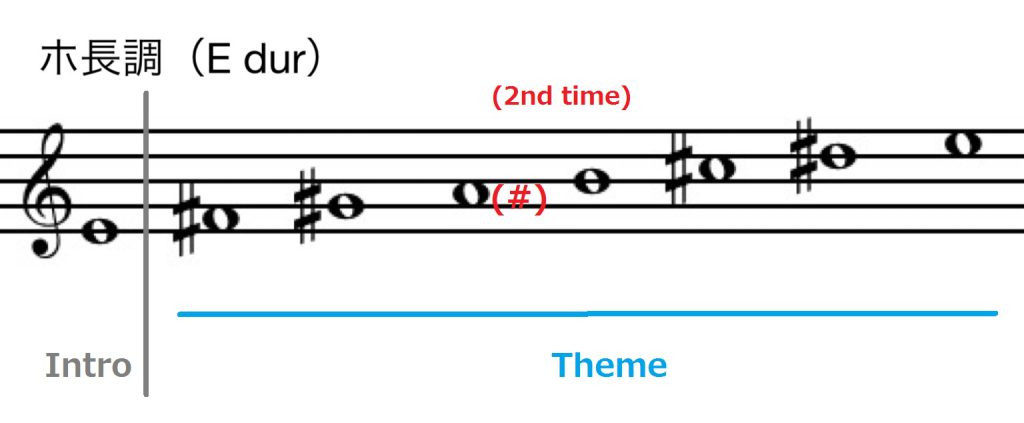

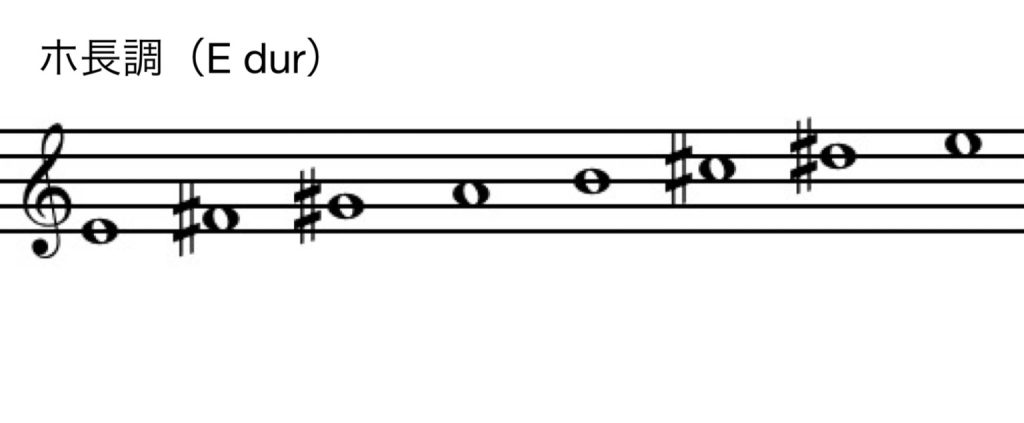

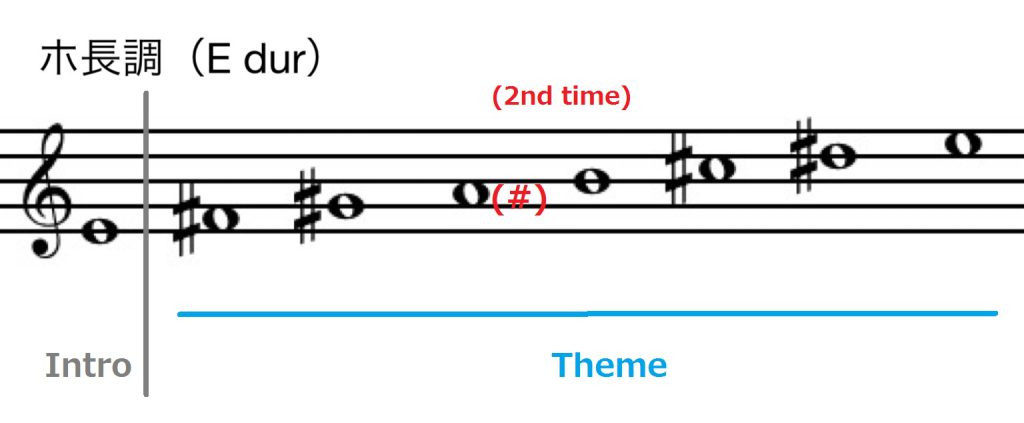

1.基本モチーフはスケールそのまま。

冒頭からヴァイオリンの基本モチーフが現れます。音をなぞっていてビックリしました。これホ長調のスケールそのままなんです。F#-G#-A-B-C#-D#-E,D#,E(ファ#-ソ#-ラ-シ-ド#-レ#-ミレ#ミ)です。文字だとわかりにくい。

ミからはじまる、ドレミファソラシドの響きと思ってください。イントロ導入が弦楽器トレモロのE(ミ)で通奏しているなか、基本モチーフが次のF#(ファ#)からそのまま上がっていっています。だからスケール(音階)そのままなんです。すごい!

もっとすごい!冒頭の基本モチーフは2回繰り返しています。なんと2回目は1音違っています。これは音をさらっていかないとなかなか気づかないことかもしれません。AがA#に変化しています。基本モチーフ1回目「F#-G#-A-B-C#-D#-E,D#,E」2回目「F#-G#-A#-B-C#-D#-E,D#,E」です。この一音のズレは絶妙です。生楽器で奏するからこその微妙なピッチのズレを生かした得も言われぬ揺らぎやハーモニーをつくることになります。指の位置で音程を探るヴァイオリンだからこそこの半音ズレたまりません。音程をつくる管楽器もそうですね。ピアノなどの打楽器だと鍵盤おすと誰でも同じ音程の音が出せるからまた違ってきます。気づかないほどに微細な変化、奏者や楽器ごとに生まれる音程のニュアンス、無意識な違和感をつくる仕掛けと奥ゆかしく広がるハーモニー。すごい!!

2.基本モチーフはアウフタクト。

休符からはじまります。小節の頭が1拍お休みなので、ン・F#-G#- ン・A-B- ン・C#-D#-E,D#,E ですね。それはなんとなく聴いててわかるよ。そうなんです。この第3楽章は8分の6拍子ですがリズムが裏なんです。1・2・3・4・5・6/1・2・3・4・5・6 この2小節分で基本モチーフ、休符から始まっているのでアクセントも小節の頭じゃなくて1・2・3・4・5・6/1・2・3・4・5・6 と裏拍になっています。これがシンコペーションになって躍動感を生みだしているように感じます。モチーフは転調を繰り返しながら変化していきます。8分の6拍子を基調としながら変拍子もはさみます。

3.リズムも裏拍で。

中間部の展開するパート(4分経過あたり)、低音「ド・シ♭・ド・や・す・み」と力強くどっしり刻んで進んでいきます。ふつうに聴いていると、歩くようにドン・ドン・ドン[1・2・3・4・5・6]と頭でリズムをとってしまいそうになりますが、ここも裏拍です。なので正解は(ン)ド・(ン)シ♭・(ン)ド [1・2・3・4・5・6]となります。このリズム感をつかんでくると快感すらおぼえてきます、きっと。このグルーヴ感を見失わなずにカデンツァ前までいけたらもうばっちりです。とびきりのウィンター・ガーデン広がっています。

とにかく聴くたびにどんどん喜び溢れてきます。発見も溢れてきます。近藤薫さんのカデンツァの完璧さに圧倒されたなんて言うまでもありません。すごすぎて体震えて目も見開いて次第に顔もほぐれて緩んでいったしかありません。雪のなかの炎のように熱かったです。

2000年代からの指揮活動も影響を与えていると感じられる色彩感に満ちたオーケストレーション。そしてストレートなミニマル手法がたっぷり堪能できる作品です。現代誇る新しいヴァイオリン協奏曲のレパートリー登場です。広く演奏してほしいずっと聴かれてほしい作品です。記憶に新しい「コントラバス協奏曲」の石川滋さん、「ホルン協奏曲」の福川伸陽さんもメンバーにいるなんて豪華すぎます。久石譲と一心一体FOCのパフォーマンスで音源化されることを心から楽しみにしています。

(以上、2022.2追記ここまで)

(Blog. 「久石譲 FUTURE ORCHESTRA CLASSICS Vol.4」コンサート・レポート より抜粋)