2008年11月19日 DVD発売 PCBE-51790

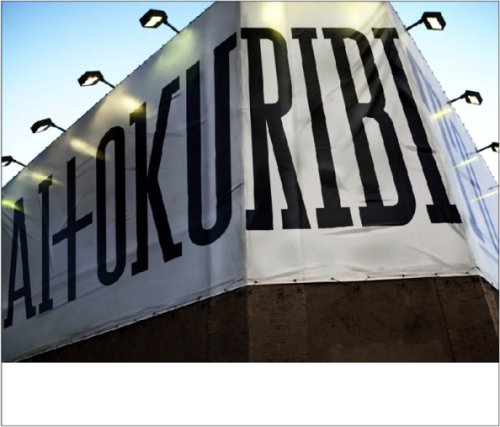

舞台「祝祭音楽劇 トゥーランドット」

演出:宮本亜門 音楽:久石譲 作詞:森雪之丞 衣装:ワダエミ

出演:アーメイ、岸谷五朗、早乙女太一、安倍なつみ、中村獅童 他

[公演日程]

東京公演

2008年3月27日~4月27日

赤坂ACTシアター

大阪公演

2008年5月2日~5月9日

梅田芸術劇場メインホール

名古屋公演

2008年5月13日~2008年5月22日

御園座

宮本亜門演出、久石譲が全曲オリジナルで書き下ろした一大スペクタクル作!プッチーニの遺作を現代の視点で甦らせたオリジナル・ミュージカル「祝祭音楽劇トゥーランドット」をDVD化。孤高の女帝トゥーランドット役に台湾の歌姫アーメイ、怒りを秘めた勇者カラフ役に岸谷五朗、非道を貫く無骨な武将ワン役に中村獅童、薄幸の美しき宦官ミン役に早乙女太一と豪華。中国の少林武術チームによるアクションも見どころ。2008年4月23日、赤坂ACTシアターの公演を収録。

INTERVIEW

無謀へのチャレンジ

正直に言うと、僕はミュージカルというものが好きではありません。普通にセリフを話していた人間が急に歌い出す、あの不自然さがどうも苦手で。ですから最初にこの舞台の企画をもらった時も、しばらく躊躇しました。しかも題材は、プッチーニのオペラの印象が強い『トゥーランドット』です。これは無謀以外の何ものでもないな、と。

それでも最終的に引き受けたのは、自分が日本人である以上、日本語をちゃんと使った作品を書いてみたいという思いからです。これまでも、映画で「劇」と「音楽」という仕事はしてきたわけですし、自分なりにチャレンジしてみようと心を決めました。

よかったなと思うのは、早い段階から台本作りに参加させてもらったことです。僕が曲を作る段階では詞がないので、自分である程度イメージを作る必要があるんですが、お陰でかなりイメージが作りやすくなりました。

最初に作ったのは、純粋で素朴で一途で、登場人物の中で最もキャラクターが明快なリューの曲です。(『月の人』)。書き終えて、「あ、これは行ける」と思いました。そんなふうに滑り出しがすごくよかったので、そこから2~3曲書いたところで、早くも全体が見えてきました。11月の末から12月の頭にかけては、実質10日間で14曲のミュージカル・ナンバーを書いたんですよ。あれは本当に嬉しかったですね。自分がやりたいことを奇跡的な勢いで、楽しくストレートに書けました。ビギナーズ・ラックなのかな(笑)。

作曲の際に心がけたのは、トータルなバランスです。例えば、全部メロディアスに作ってしまうと劇にマッチしなくなるし、あまりにオペラ的なものだと一般の人が入って行きづらくなる、とか。あるいは、中国を舞台にした作品ではあるけれども、東洋の匂いだけは残してインターナショナルな感じを出すにはどうしたらいいか、とか。中国的な色を出せば出すほど、それっぽくはなるけれども、結局それで終わってしまいますからね。そのあたりは、一番考えました。

あとはやはり、作るからには後々まで残る完成されたものを作りたい、ということですね。そのためにも、ミュージカルを専門にやってきてはいないメンキャストの皆さんに、曲を合わせ過ぎてはいけないし、かといって、かけ離れても上手くは行かない。悩んだ末に、歌う人のキーや歌唱力を考慮しつつ、一歩ずつステップが高めのものを要求していくのが一番いいと判断しました。ですから、ハードルは全体的に高いと思いますよ。

でもみんな、本当によくやっています。特にコーラスは、グランド・オペラにかけてもいいくらいのレベルのものを、きっちりとやってる。稽古を見ながら、この方向は正しかったと確信しています。間違いなく、今までの日本の創作ミュージカルでは絶対にあり得なかったレベルまで行っている……そんな手応えを感じます。

できたら、何度か観に行きたいですね。映画と違って、舞台は作曲している段階では自分の世界ですが、稽古が始まると演出家のものになって、初日が始まってからは役者のものになる。しかも毎回違うから、飽きることがありません。化学反応を起こしながら日々変わっていく舞台を、今から楽しみにしています。

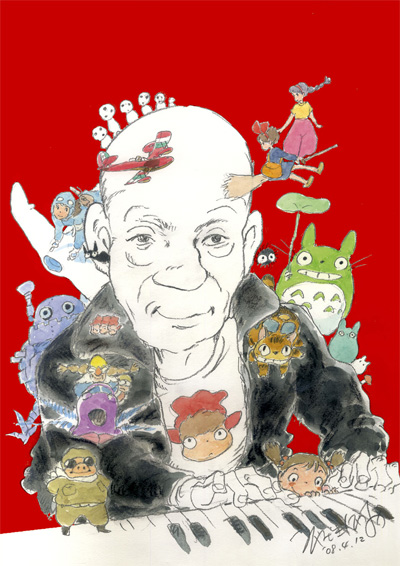

久石譲

(「祝祭音楽劇 トゥーランドット」舞台公式パンフレット より)

Disc2に収録された久石譲インタビュー内容は、上記舞台公式パンフレット掲載内容とほぼ同一である。

久石譲による楽曲解説は下記ご参照

本作品エンドクレジットおよびPRムービー(約1分半)に聴かれるのは、同舞台メインテーマ曲「運命は遠い日の約束」のピアノ・バージョン、デモ音源である。実際に本編で使用されたメロディ旋律と異なる箇所があることから、制作期間の仮音源・デモ音源であることがわかる。

音楽:久石譲

音楽アレンジ:

久石譲

山下康介

宮崎幸子

足本憲治

祝祭音楽劇 トゥーランドット Musical Number

【第一幕】

序曲

黄金の都

飢えた満月

トゥーランドットを讃える歌~飢えた満月 Reprise.

トゥーランドットを讃える歌 Reprise.

孤独の旋律 (ハミング)

陛下の気持ちが分からない

何のために生きる?

新たな挑戦者~飢えた満月 Reprise.

血の祝祭

トゥーランドットを讃える歌 Reprise.

三つの謎とその答え

熱燗売りの歌

孤独の旋律~混乱

何のために生きる? Reprise.

愛するための愛

論争!

狂気と美学

炎の花

草の根を分けても

進むべき道

【第二幕】

新たな逃亡者

草の根を分けても Reprise.

月の人

飢えた満月 Reprise.

謎解き、再び。

再び、の謎。

運命は遠い日の約束

光と夢と愛の国

ダンス~光と夢と愛の国

本編141分+特典映像59分

【特典映像】

Disc.1

トゥーランドット追記(前篇)

・赤坂ACTシアター・オープニングシリーズ発表会

・キャスト総出演! CM撮影の現場に密着!

Disc.2

トゥーランドット追記(後篇)

・制作記者発表会

・久石譲/森雪之丞ロングインタビュー

・稽古風景

PRムービー(ロングバージョン)