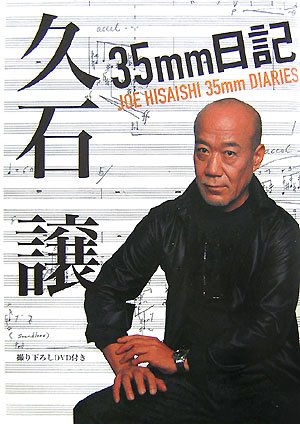

Posted on 2017/08/23

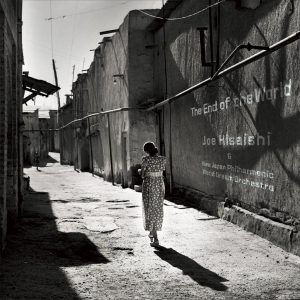

8月2日から8月16日まで国内5都市と韓国ソウルを廻る「久石譲&ワールド・ドリーム・オーケストラ 2017」コンサートツアー。2014年から2016年までの「鎮魂3部作」テーマが完結し今年は。久石譲による新作書き下ろし初演をふくむAとBふたつのプログラムを引きさげ壮大なスケールで各地を魅了しました。宮崎駿監督作品の楽曲を交響組曲にするプロジェクトは第3弾「交響組曲 天空の城ラピュタ」、さらに「オーケストラストーリーズ となりのトトロ」も披露するなど、今年のW.D.O.も出し惜しみなしの熱い夏。

2017.11.10 追記

スカパー!放送後、レビューを追記しました。主に交響組曲「天空の城ラピュタ」の構成についてです。文末に記しています。(BSスカパーは11/11放送です)

→追記へジャンプ

まずは演奏プログラム・アンコールのセットリストから。

久石譲&ワールド・ドリーム・オーケストラ 2017

Joe Hisaishi & World Dream Orchestra 2017

[公演期間]

2017/08/02 – 2017/08/16

[公演回数]

7公演

8/2 広島・上野学園ホール A

8/3 大阪・フェスティバルホール A

8/4 神奈川・ミューザ川崎シンフォニーホール B

8/6 福岡・アルモニーサンク北九州ソレイユホール B

8/8 韓国 ソウル・ロッテ コンサートホール B

8/9 韓国 ソウル・ロッテ コンサートホール A

8/16 東京・東京国際フォーラム ホールA A

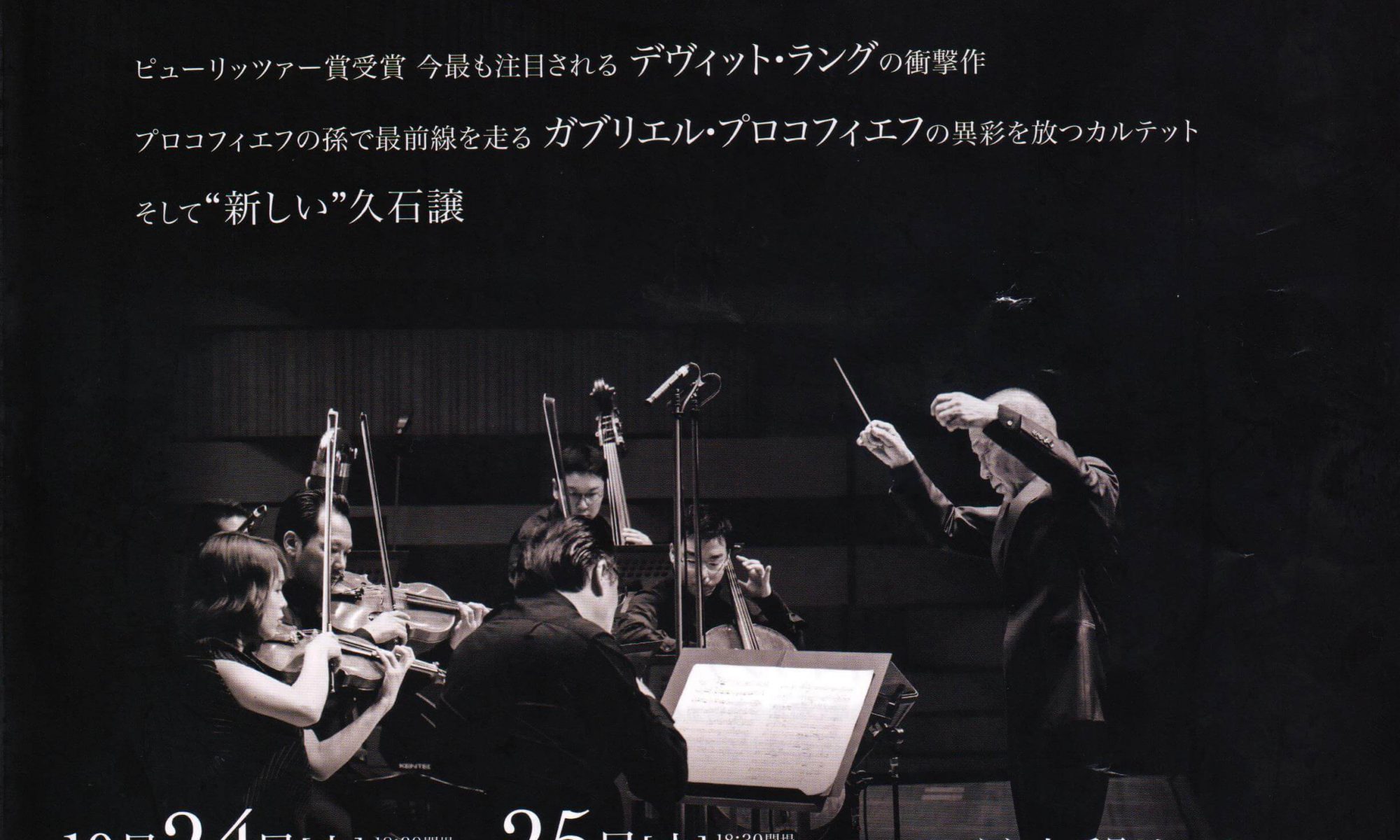

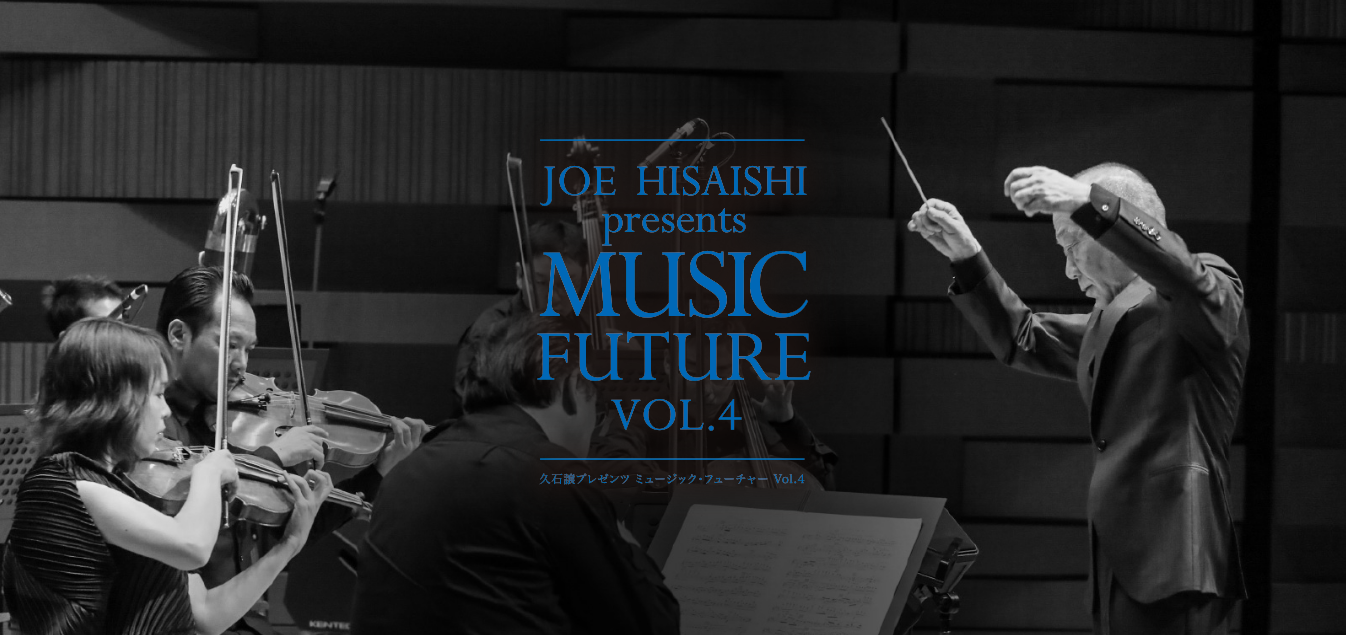

[編成]

指揮・ピアノ:久石譲

管弦楽:新日本フィル・ワールド・ドリーム・オーケストラ

B オーケストラストーリーズ「となりのトトロ」ナレーター

養老孟司(解剖学者)(神奈川)

鈴木敏夫(スタジオジブリ・プロデューサー)(福岡)

藤井美菜(女優)(ソウル)

[曲目]

【Program A】 All Music by Joe Hisaishi

TRI-AD for Large Orchestra

ASIAN SYMPHONY

1. Dawn of Asia

2. Hurly-Burly

3. Monkey Forest

4. Absolution

5. Asian Crisis

—-intermission—-

【mládí】for Piano and Strings

Summer

HANA-BI

Kids Return

交響組曲「天空の城ラピュタ」

Original Orchestration by Joe Hisaishi

Orchestration by Chad Cannon

【Program B】 All Music by Joe Hisaishi

TRI-AD for Large Orchestra

Deep Ocean

1. the deep ocean

2. mystic zone

3. trieste

4. radiation

5. evolution

6. accession

7. the origin of life

8. the deep ocean again

9. innumerable stars in the ocean

—-intermission—-

【Hope】for Piano and Strings

View of Silence

Two of Us

Asian Dream Song

オーケストラストーリーズ「となりのトトロ」

—-encore—-

Dream More (大阪・韓国A・東京)

World Dreams

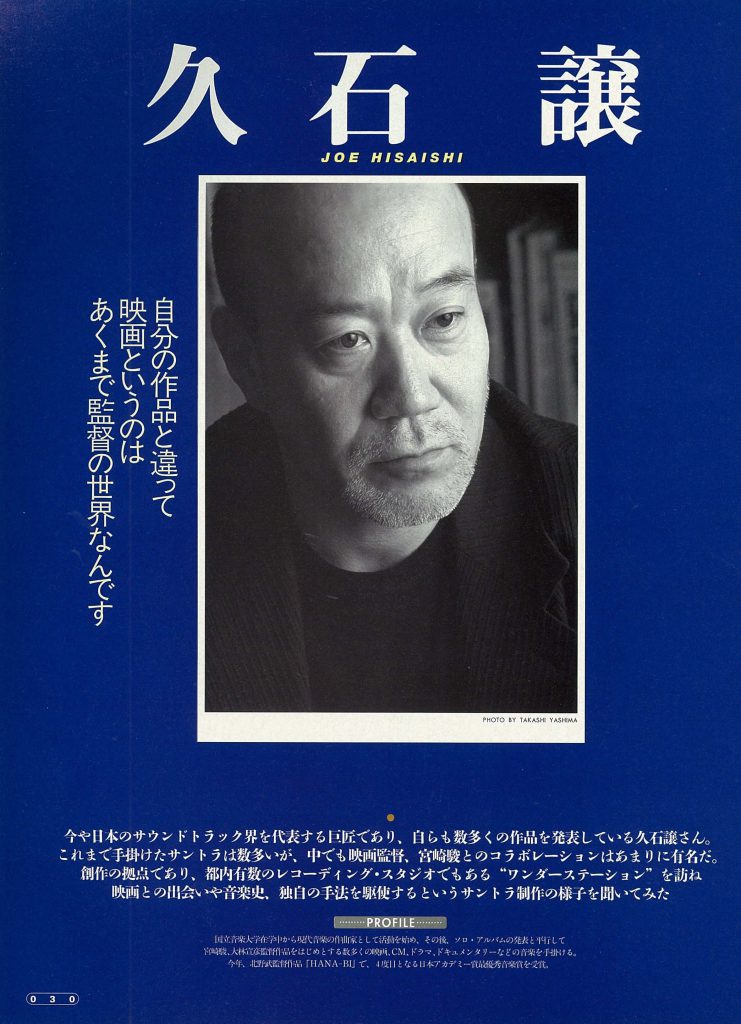

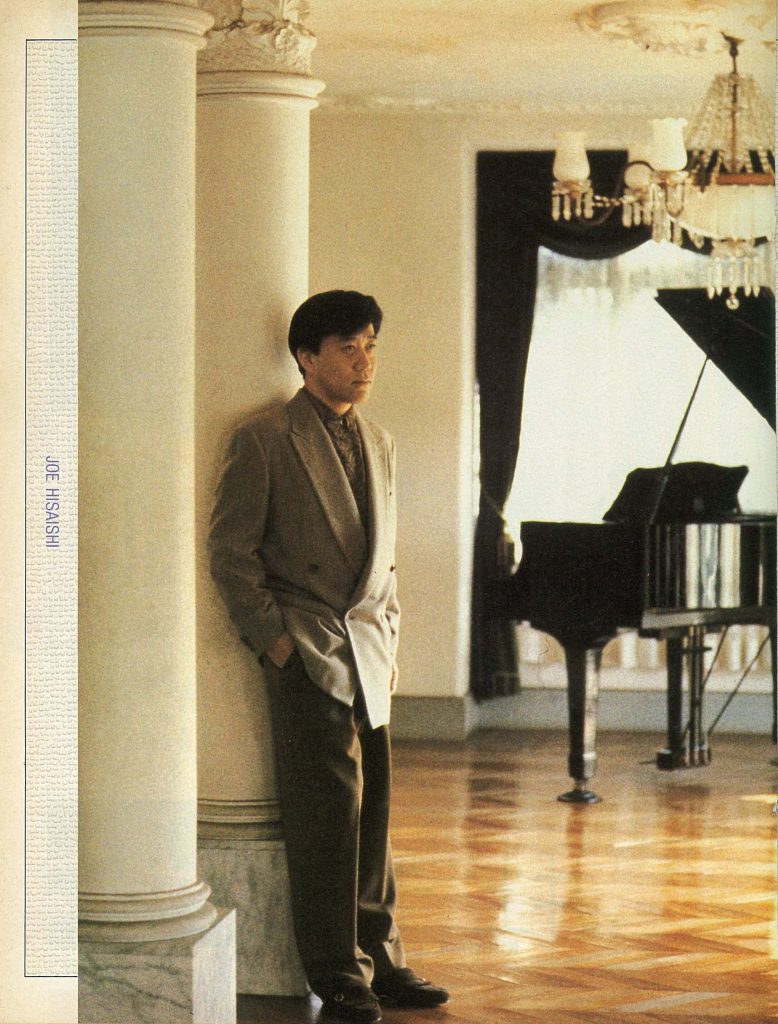

さて、個人的な感想はひとまず置いておいて、会場にて販売された公式パンフレットより紐解いていきます。

W.D.O.の夏がきた

W.D.O.の夏がきました。今年のテーマはエンターテインメントです。2014年から始まった鎮魂3部作が去年の「THE EAST LAND SYMPHONY」をもって完結し(いや、心情としては続いていますが)次は楽しいコンサートにしたいと思ったわけです。

前半はミニマル・ミュージック(僕のライフワークです)をベースにした楽曲ですが楽しめるものを、後半は最近あまり演奏していなかった曲を含めてメロディー中心の楽曲を選びました。

また弾き振り(ピアノを弾きながら指揮もする)もおこないます。これは昨年の大阪ジルベスターコンサートで初めて実践し、今年もチェコのプラハ等で好評だったのでW.D.O.としても初めて試みます。ちなみに今までは指揮の合間にピアノを弾いていたのですが今回はピアノの合間に指揮をする? ややこしいですね、その違いをぜひご覧ください。以下は各楽曲についての一口コメントです。

A・Bプロ共通の「TRI-AD」は3和音を基本コンセプトにした祝典序曲です。金管楽器のファンファーレは幾十にも重なって微妙なハーモニーを作り出します。とにかく元気な楽曲です。タイトルの「TRI-AD」は3和音という意味です。

「ASIAN SYMPHONY」は2006年におこなったアジアツアーのときに初演した「アジア組曲」をもとに再構成したものです。新たに2017年公開の映画『花戦さ』のために書いた楽曲を加えて、全5楽章からなる約28分の作品になりました。一言でいうと「メロディアスなミニマル」ということになります。作曲時の上昇カーブを描くアジアのエネルギーへの憧れとロマンは、今回のリコンポーズで多少シリアスな現実として生まれ変わりました。その辺りは意図的ではないのですが、リアルな社会とリンクしています。

「Deep Ocean」は同名のNHKドキュメンタリー番組のために書いた曲をコンサート楽曲として加筆、再構成したものです。去年の大阪ジルベスターコンサートで初演しましたが、今年の夏に最終シリーズとしてオンエアーされる楽曲を新たに加えてリニューアルしています。ミニマル特有の長尺ではないので聴きやすいと思いますし、ピアノ2台を使った新しい響きをお楽しみください。

弾き振りの「HOPE」はフィギュアスケートの羽生結弦さんが昨シーズンの演目で採用していた楽曲が2曲含まれています。また「mládí」は北野武監督映画に作った楽曲を構成したものです。チェコ語で青春という意味でヤナーチェクにも同名のタイトル曲があります。

オーケストラストーリーズ「となりのトトロ」の目玉はナレーターです。僕が最も敬愛する養老孟司先生、ジブリの鈴木敏夫さん、それに若手の藤井美菜さんというなんとも豪華な顔ぶれです。同じ楽曲がナレーターによって別の世界が生まれる。個人的には一番楽しみなコーナーです。

最後に「天空の城ラピュタ」について。先日高畑勲監督と『かぐや姫の物語』の上映前にトークイベントをおこなったのですが、このラピュタについての話題がもっとも長かった。それだけ思い入れがあったわけです。考えてみれば宮崎監督、高畑勲プロデューサーという両巨匠に挟まれてナウシカ、ラピュタを作っていたわけですから、今考えれば恐ろしいことです。

今回すべてのラピュタに関する楽曲を聴き直し、スコアももう一度見直して、交響組曲にふさわしい楽曲を選んで構成しました。約28分の組曲ができました。

以上、長くなりましたが、楽しいコンサートになれば幸いです。そしてコンサート会場を出たあと、満面の笑顔があらんことを。

久石譲

(「久石譲&ワールド・ドリーム・オーケストラ 2017」コンサート・パンフレット より)

さて、久石譲本人による楽曲解説で充分にコンサートの雰囲気は伝わると思います。補足程度に感想や参考作品、アンコールもまじえてご紹介していきます。いや、とことん長い!はりきっていきましょう。今回はBlog.とOvertone.のはざまのテンションで書き進めていきます。(Blog.は「久石譲、私」、Overtone.は「久石さん、僕」、文章の書き方やくずし方など微々たる線引きがあったりします。)

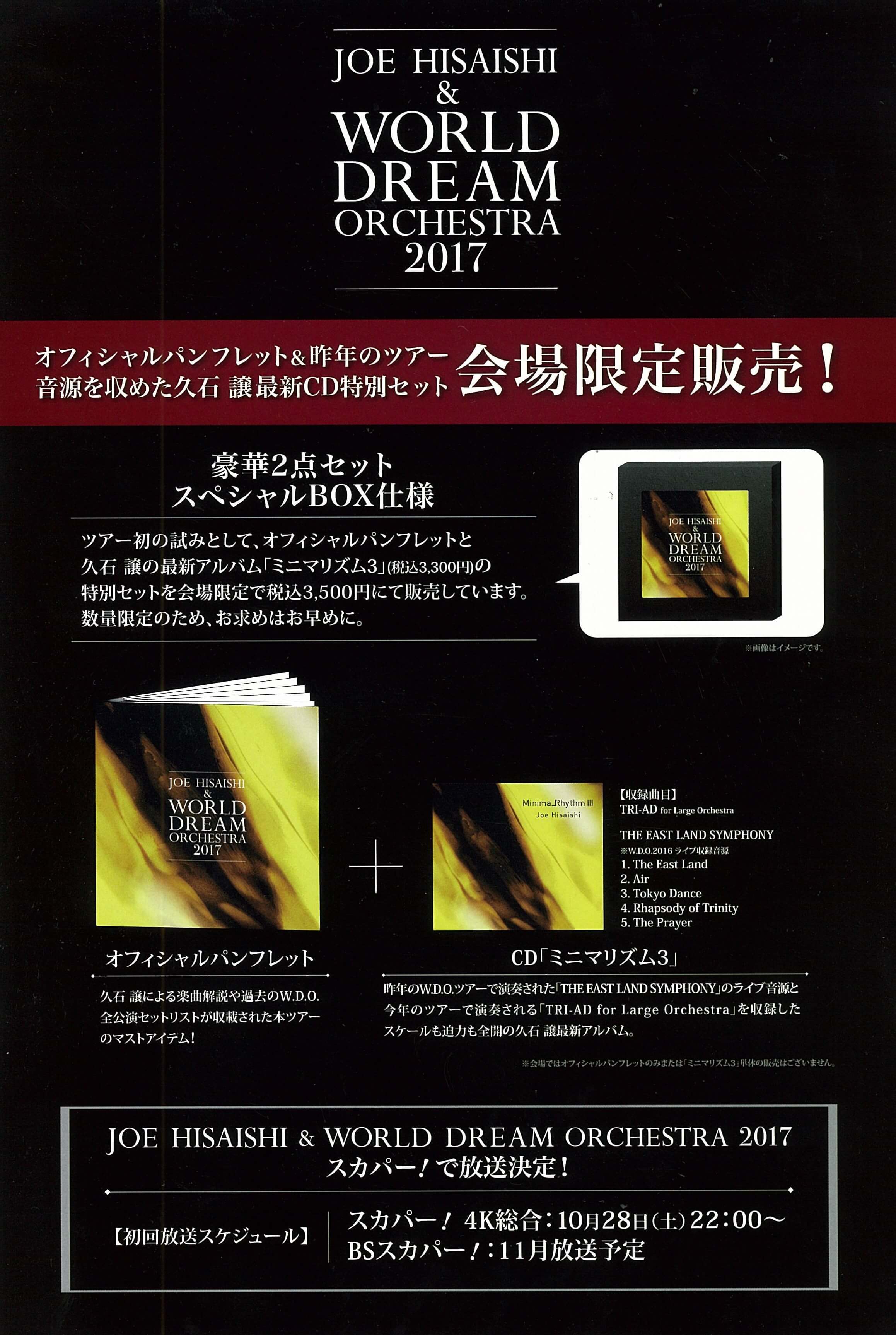

各会場特設販売コーナー、今年は久石譲最新ソロアルバム「ミニマリズム3」とパンフレットのセット販売ということで、いつもCDを手にとらない人も聴くきっかけになったかもしれませんね。ファンのなかには、先にCDを買っていて2枚になっちゃったという人も!?(はい、僕もその一人です)。そんな人は、久石譲音楽を聴いてほしい人にCD1枚プレゼントしてはいかがでしょうか♪

TRI-AD for Large Orchestra 【A / B】

全公演でオープニングを飾った曲です。「トライアド」と読みます。”3和音を基本コンセプトにした祝典序曲”とあるとおりとても華やか幕開けにふさわしい快活な管楽器の咆哮が印象的です。最新CD作品「Minima_Rhythm III ミニマリズム3」にもレコーディング音源初収録されています。演奏しているのは本公演と同じ新日本フィル・ワールド・ドリーム・オーケストラです。フル・オーケストラの魅力がつまったこの作品は、これから始まるオーケストラ・イントロダクションとしても期待を高める圧巻の響きと臨場感。CDやコンサートで聴けば聴くほど、いろいろな音が新しく顔を出してくるおもしろさ。ぜひいつの日かスコアを眺めながら聴き楽しみたい作品です。読めません、でも耳では聴こえてこなかった楽器やパートを総譜で追いながら耳をすませる。そんな至福の音楽時間です。

「TR-AD」のもう少し詳しい久石譲解説、また2016年長野初演から計4-5回コンサートで聴いてきた立体音空間(音がまわる・音がうねる)、オーケストラ楽器配置(対向配置)の魅力など感想も一緒に下記CD作品ページにて記しています。ぜひ最新の久石譲を感じとってください。

ASIAN SYMPHONY 【A】

1. Dawn of Asia / 2. Hurly-Burly / 3. Monkey Forest / 4. Absolution / 5. Asian Crisis

2006年初演から長い沈黙をまもってきた大作、ついにその封印が解けた瞬間でした。久石譲解説に「メロディアスなミニマル」とあります。当時の言葉を補足引用すると「僕の作曲家としての原点はミニマルであり、一方で僕を有名にしてくれた映画音楽では叙情的なメロディー作家であることを基本にした。ただそのいずれも決して新しい方法論ではない。全く別物の両者を融合することで、本当の意味でも久石独自の音楽を確立できると思う。ミニマル的な、わずか数小節の短いフレーズの中で、人の心を捉える旋律を表現できないか…」(「Asian X.T.C.」CDライナーノーツより)、久石譲が現代の作曲家として強い意志をもって創作した作品「アジア組曲」改め「ASIAN SYMPHONY」です。

めまぐるしいアジアの成長と魅惑を時代の風でかたちにした2006年版「アジア組曲」、それはまさに天井知らずのエネルギーの放出であり同時に先進国が辿ってきた発展後にある危機(Crisis)を警鐘したものとなっていました。それから11年、現代社会におけるアジア、世界におけるアジアは、今私たちがそれぞれ感じとっているすぐ隣にある現実です。

久石譲が「ASIAN SYMPHONY」への進化でリコンポーズしたもの。既出4楽曲は大きな音楽構成の変化はありません。それでも当時の「アジア組曲」の印象とは変わった空気を感じる。溢れ出るエネルギーのなかに無機質な表情で鼓動する怒涛のパーカッション群、パンチの効いた鋭利な管楽器群。躍動的で快活なのに決して手放しで笑ってはいない。そんなシリアスな変化を感じとったような気がします。

そしてもうひとつ注目すべきは、映画『花戦さ』のために書かれた音楽から「4. Absolution」として組み込まれた楽曲。映画サウンドトラック盤では「赦し」(Track-21)として収録されています。そっと手をさしのべられるような、言葉少なにそっと寄り添ってくれるような、慈愛に包まれた楽曲。悠々と感情たっぷりに歌うのではなく、弦楽の弦のすすりが聴こえる涙腺の解放。”罪を赦す”というように、過去の過ちをも包みこみ苦しまなくていい安らかな気持ちで生きていきなさい、そんな意味あいになるのかなあと思います。”相手を赦す・自らを赦す”、そして前向きに未来へ歩んでいく。映画音楽のために書き下ろされた、誤解をおそれずにいえば「エンターテインメントのための楽曲」がこうして「久石譲オリジナル作品の一部」として組み込まれる。これはこれまでにはなかったことで、とても重要なポイントなのかもしれません。それだけに「4. Absolution / 赦し」という楽曲に対する久石譲の納得と確信すら感じます。見方をかえれば、映画音楽の一楽曲としては時とともに流れてしまう可能性のあるものが、オリジナル作品の一楽章として新しい命を吹きまれた、そして未来へとつながっていくもうひとつの機会を得ることのできた楽曲。そう思いめぐらてみるとこの楽曲が加えられたことに深い感慨をおぼえます。

そして、赦しのあとの警鐘。同じ過ちをくり返す危機(Crisis)、今までになかった新しい危機(Crisis)。そんな現実を僕たちは力強く生きていかなければいけない。久石さんは、当時のインタビューで「危機(Crisis)の中の希望」というフレーズを口にしています。危機を警鐘するだけではない、その中から希望をつかんで切り拓いていく、そんなエネルギーを強く打ち響かせる作品です。

壮大な大作「ASIAN SYMPHONY」の「アジア組曲」からの変遷は、時系列でまとめていますので、ぜひ紐解いてみてください。どんな音楽が気になった人はCD作品「Asian X.T.C.」でアンサンブル版を聴いてみてください。2016年「THE EAST LAND SYMPHONY」につづき2017年「ASIAN SYMPHONY」。こうやって久石さんの”シンフォニー”がひとつでも多く着実に結晶化している喜びをひしひしとかみしめながら聴きいっていました。そして1年後には…CD化が実現してくれることを強く願っています。

- Disc. 久石譲 『アジア組曲 ~ ASIAN SYMPHONY』 *Unreleased

↓

Deep Ocean 【B】

1. the deep ocean / 2. mystic zone / 3. trieste / 4. radiation / 5. evolution / 6. accession / 7. the origin of life / 8. the deep ocean again / 9. innumerable stars in the ocean

2016年から2017年にかけて全3回シリーズで放送される「NHKスペシャル シリーズ ディープオーシャン」のために書き下ろされた楽曲を演奏会用にまとめたものです。2016年大晦日ジルベスターコンサートで事前予告なく初披露されサプライズとなりましたが、今回「3.trieste」「7.the origin of life」が追加され9つの小品からなる作品へと再構成されています。久石譲の最も旬ソリッドなミニマル・ミュージックが堪能できる作品です。

小編成オーケストラとピアノ2台という大掛かりなステージ配置変更をしての演奏は、楽器ひとつひとつの微細な音、普段なかなか見聴きできない打楽器群、特殊奏法による音色のおもしろさ、ミニマル特有のズレをあますことなく体感できる贅沢な音空間です。冒頭から一瞬で神秘的な深海の世界へと誘ってくれます。

気になる追加された2楽曲は、どうもコンサートで初めて聴くような。7月にオンエアされたばかりの第2集からの音楽ではなく、8月にオンエア予定の第3集からのものかもしれません。「3.trieste」は明るく清らかなミニマル音楽だった印象で、「7.the origin of life」は生命の起源にふさわしく音楽の起源バロック音楽まで遡ったような優美な旋律だった印象。第2集はTV放送後何回もリピートしています、たぶん流れていなかったと思います。

その答えは8月27日放送、第3集「超深海 地球最深(フルデプス)への挑戦」(NHK総合21:00)で確認したいと思っています。それまで曲の印象を覚えていられるか心配ですけれども。

エンターテインメント音楽(TV番組メインテーマ)としては贅沢なほどに作り込まれた完成度、楽器編成としても意欲作。久石譲オリジナル作品という位置づけでもまったくおかしくない最新の久石譲がたっぷりつまったメインテーマをはじめ、久石譲独特のミニマル・グルーヴを感じる楽曲群。TVでなんとか耳をすませ、コンサートで臨場感たっぷりに体感し、それでファンとして終われるはずがありません。もしオリジナル・サウンドトラックが発売されたとき、それは久石譲ミニマルアルバムという肩書きでもおかしくない逸品ぞろいです。「これサントラのクオリティ超えてるよね!久石さんのオリジナルアルバムかと思った!」なんて言いたい、そんな日がきっと訪れますように。

久石さん、サントラ出してくれますか? NHKさん、尽力してくれますか? どうかよろしくお願いします!

【mládí】for Piano and Strings 【A】

Summer / HANA-BI / Kids Return

久石譲弾き振り(ピアノを弾きながら指揮もする)コーナーです。Aプログラムでは北野武監督作品からおなじみのメインテーマをセレクトし久石譲ピアノと弦楽オーケストラによる演奏です。おなじみでありながらここ数年のコンサートでは聴く機会のなかった「HANA-BI」「Kids Return」というプログラムには多くのファンが歓喜したはずです。

「Summer」はピアノとヴァイオリン・ソロの掛け合いがみずみずしく爽やかで、弦楽もピチカートではじけています。きゅっと胸をしめつけられるような思い出の夏、日本の夏の代名詞といえる名曲です。この曲が生演奏で聴けただけで、今年の夏はいいことあった!と夏休みの絵日記に大きなはなまるひとつもらえた、観客へのインパクトと感動は超特大花火級です。

「HANA-BI」は一転して哀愁たっぷりでしっとりななかに内なるパッションを感じる演奏。特に後半はピアノで旋律を弾きながら、低音(左手)で重厚に力強くかけおりる箇所があるのですが、今回それを弦楽低音に委ねることでより一層の奥深さが際立っていたように思います。ピアノも同フレーズ弾いていましたけれど、従来のようなメロディを覆ってしまうほどの激しい低音パッションというよりも、ぐっとこらえたところにある大人の情熱・大人の覚悟のようなものを感じるヴァージョンでした。渋い、貫禄の極み、やられちゃいます。

「Kids Return」は疾走感で一気に駆け抜けます。弦のリズムの刻み方が変わってる、と気づきかっこいいと思っているあっという間に終わってしまいました。そして今回注目したのが中音楽器ヴィオラです。相当がんばってる!このヴァージョンの要だな、なんて思った次第です。ヴァイオリンが高音でリズムを刻んでいるときの重厚で力強い旋律、一転ヴァイオリンが歌っているときの躍動感ある動き、かなり前面に出ていたような印象をうけます。管弦楽版にひけをとらない弦楽版、フルオーケストラ版では主に金管楽器の担っている重厚で高揚感あるパートをストリングス版ではヴィオラが芯を支える柱として君臨していたような、そんな気がします。これはスカパー!放送でじっくり確認してみたいところです。

ピアノとストリングスで3曲コーナーか、なんて安直なこと思ったらいけません。こんなにも楽曲ごとに色彩豊かに表情豊かにそれぞれ異なる世界観を演出してくれる久石譲音楽。メロディは違っても楽器編成が同じだからみんな同じように聴こえる、そんなことの決してない三者三様の巧みな弦楽構成。清く爽やかで、憂い愛のかたち、ひたむき疾走感。それは誰もが歩んできた「mládí」(青春)のフラッシュバックであり、少年期・円熟期・青年期いつまでも青春そのもののようです。

【Hope】for Piano and Strings 【B】

View of Silence / Two of Us / Asian Dream Song

約30名の弦楽オーケストラと久石譲ピアノの共演にて。往年の名曲たちが極上の響きとなって観客を陶酔させてしまったプレミアム・プログラムです。あまりにも素晴らすぎて、語ることがありません。

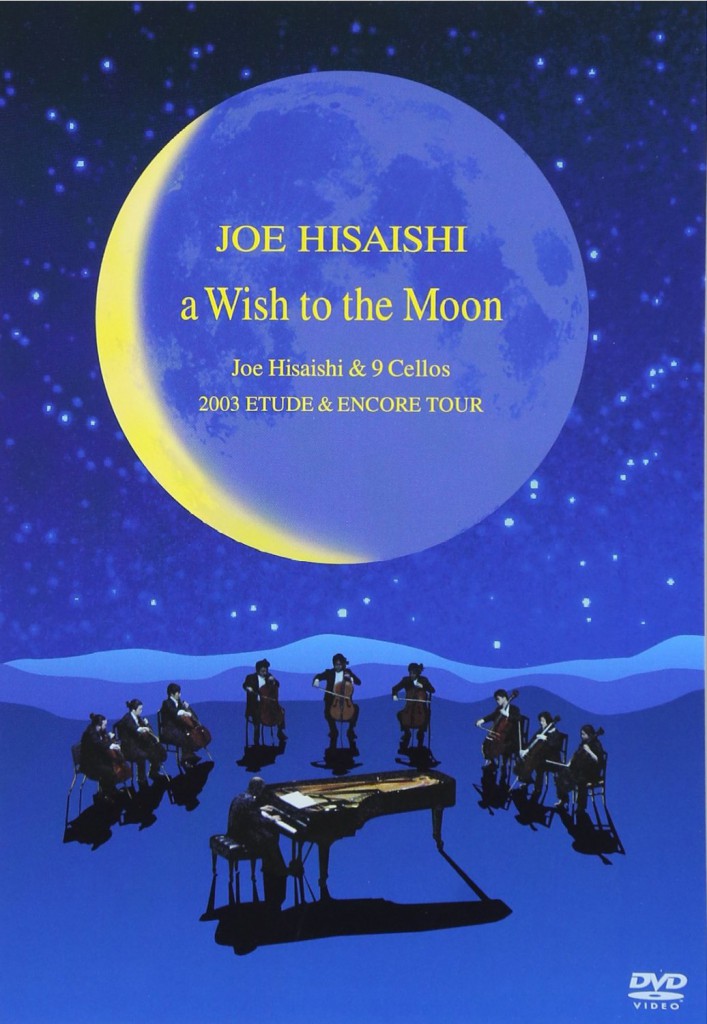

「View of Silence」や「Asian Dream Song」は、「a Wish to the Moon -Joe Hisaishi & 9 cellos 2003 ETUDE&ENCORE TOUR-」の楽曲構成・ピアノパートをベースにしていると思いますが、9人のチェリストから約30人のストリングスへ、豊かな表現と奥ゆかしさで、たっぷりねかせた&たっぷり待ったぶん熟成の味わい。

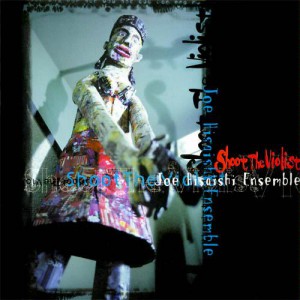

「Two of Us」は、コンサートマスター(ヴァイオリン)&ソリスト(チェロ)&久石譲(ピアノ)を中心に、バックで弦楽が包みこむ贅沢なひととき。楽曲構成・ピアノパートは「Shoot The Violist ~ヴィオリストを撃て~」収録バージョンに近いと思います。そこに弦楽(ストリングス)が大きく包みこむイメージです。

(【HOPE】レビュー 「ジルベスターコンサート2016 in festival hall」コンサート・レポートより)

Bプログラムでの3曲もまた往年ファンにとってはたまらない選曲です。そして2016年フィギュアスケート羽生結弦選手が「Hope&Legacy」というフリープログラムで「View of Silence」と「Asian Dream Song」を採用したことは大きな話題となり一躍注目を浴びました。そんなきっかけで久石譲ファンになった人もいるでしょうし、懐かしい名曲へのスポットライトに感動をおぼえたかつての久石譲ファンも。久石譲ファンが時代を越えてクロスオーバーするエポック的作品になっていくのかもしれません。楽曲としてもファンの広がりとしても、間違いなく過去と現在をつないだ記念碑的な象徴。いい音楽は何度でも甦る、いつでも命をふきかえす、おそらく立ち会えない未来においても、廻りつづける尊いサイクル。そんな音楽のもつ力を肌で感じ、まざまざと証明してみせた名曲です。コンサートではオリジナル・フルサイズをいまの久石譲の音楽構成とピアノによって演奏された、そのことに大きな価値がある、そんな楽曲たちです。

【A・B】あわせて「for piano and Strings」について。近年のコンサートを振り返ると「ジルベスターコンサート2016」から初の試みとなり観客の反応と久石譲の手応えでW.D.O.としてもプログラミングされたコーナー。フルオーケストラコンサートのなかに久石譲ピアノ+弦楽オーケストラ、バラエティ豊かというより、それは音世界のコントラスト変化を感じとることができる至福のときです。一気に会場の空気がかわる。管弦楽と弦楽でこんなにもオーケストラってかわるんだと観客はひとつのコンサートで二度得したような気分に陶酔してしまいます。なんとも贅沢なコンサート構成、ぜひこれからもつづいてほしいコーナーです。

【A・B】あわせて久石譲ピアノについて。やっぱりいい、としか言いようがないんです(って、これどこかでも同じ言い回しを使った記憶)。論理で解決できること、それは作曲家自らによる演奏だから。でもそれだけじゃ到底説明することができないなにかがあるんです。特に最近の久石さんの奏でるピアノの音色は円熟味を感じます。とてもやわらかい、凛とたった、ピュアで無邪気な、悟ったような慈しみのある、いくつもの矛盾する表現が浮かびますでもそれが音を多面的につくっている。

プログラムが前後します「となりのトトロ」から「まいご」も「Dream More」もピアノが旋律を奏でます、W.D.O.楽団奏者によるたしかな演奏です。あっ、ピアノの音が鳴っているなと思います。でも、このコーナーでたっぷり聴くことができるピアノや、「天空の城ラピュタ」から「君をのせて」、「風のとおり道」「となりのトトロ」で顔をのぞかせるピアノ、それは仮に目をつぶって聴いていたとしても、久石さんが弾いてるんだとわかる。あっ、久石譲の音が鳴っているなと思います。音を聴くだけで誰が弾いているかわかるピアニスト日本に何人いるんだろう? と僕なんかは思います。そのくらい指揮をする手も音を紡ぎ出す手も、かけがえのない宝物です。同じ時代に生きて同じ空気のなかで聴けてほんとうによかった。

交響組曲「天空の城ラピュタ」 【A】

ジブリ交響作品シリーズ第3弾です。どんなイントロで始まるのかなと楽しみにしていました。CD「天空の城ラピュタ シンフォニー編 大樹」から「プロローグ~出会い」をベースとした導入部になっていました。ほかにも「Gran’ma Dola」などがたっぷり聴けました。

ちょっとわかりやすく解説するのが難しいのです。

1.「交響組曲 天空の城ラピュタ」はストーリーの展開に大枠では即したラピュタ音楽のダイジェスト、いやオールハイライトのような贅沢な音楽構成になっています。

2.オーケストラ+シンセサイザーで編成され本編シーン尺にあわせた「サウンドトラック盤」からではなく、オーケストラ編成で音楽作品として制約なしに成立している「シンフォニー編」をベースにしているパートもあります。

3.2002年北米公開に合わせてリコンポーズ、リオーケストレーションされた「天空の城ラピュタ USAヴァージョン・サウンドトラック」からの楽曲やオーケストレーションがふんだんに盛り込まれています。

この大きな3つの土台があり、久石譲解説に「今回すべてのラピュタに関する楽曲を聴き直し、スコアももう一度見直して、交響組曲にふさわしい楽曲を選んで構成しました。約28分の組曲ができました。」という、巨渦に入り乱れ再構築された大迫力のラピュタの世界が姿を現していました。約28分ですか、あっという間だったな。

さて、話を冒頭に戻すと、どんなイントロからはじまるのか楽しみにしていた本作品。シンフォニー編の「プロローグ~出会い」をベースとしながらも、オープニングのクライマックスはUSA盤が踏襲されていました。どういうことかというと…USA盤では「シータが空から降ってきて飛行石が光るその瞬間」に音楽が盛り上がってバーンッ!といくようにオリジナルサントラ盤にはない数小節のタメが加筆されはさまれていますそのヴァージョンを聴くことができて超感動!86年公開ラピュタは飛行石が光る瞬間と音のピークが数秒ずれていますでも数小節をはさむほどの長い秒数ではないそうUSA盤はそこにいくまでの前半のテンポが微妙に速くなっているそして映像と音楽が見事にシンクロする最高潮へ向かうべく計算しつくされたっぷりためた(rit.)高揚感でもってこのバーンッ!とメロディが解き放たれる(息つぎしていない)…ふうっ、トランペットをフィーチャーしたW.D.O.版のクライマックスもこれが継承されています…そうお祭り状態です。

ストーリーを再現しているパートもあるので、たとえばシータを救出するシーンも、音楽ステージを見ているのか劇場スクリーンを見ているのか錯覚するほどありありと目に浮かぶわけです。そしてオリジナルサントラ盤ではオーケストラ+シンセサイザーとなっていたものが、USA盤をベースにしたフルオーケストラで聴ける、そうお祭り状態です。

USA盤は久石譲が加筆・楽曲追加してオーケストレーションも手を加えたラピュタファンにはたまらないCDです。ですが、指揮が久石譲自らによるものじゃないんです。だからちょっと淡白な印象を持っていた僕としては、シンフォニー編+USA盤が継承されフルシャッフル・パワーアップしたラピュタ完全版、久石譲指揮によってコンサートで聴けること、音源化されるであろうことに、「ここに極まる!」このひと言につきます。

はじめて耳にするオーケストレーションももちろん随所にありました。これはもうスカパー!で確認するまでは全貌を語ることができません(覚えている箇所だけしゃべってこの量か、これは大変なことになる)。

音楽作品として成立した楽曲で構成されているので、純粋にストーリの展開にそった(曲の長さとしての尺度/曲の順番)ものにはなっていません。だから「交響組曲」なんですね。振り返れば「風の谷のナウシカ」は《交響詩 Symphonic Poem》、「もののけ姫」「天空の城ラピュタ」は《交響組曲 Symphonic Suite》、シリーズ開始前でいうと「となりのトトロ」は《オーケストラストーリーズ》、「かぐや姫の物語」は《交響幻想曲 Symphonic Fantasy》などなど。このあたりの作品ごとの立ち位置というか音楽構成のコンセプトについても、いつか久石さんから聞いてみたいですね。

そうです!大切なことを忘れていました!

「君をのせて」が久石譲ピアノでフルコーラス堪能できます。しっとりとしたピアノをオーケストラが優しく寄り添うイメージ。これはもう抜粋してアンコールピースなど聴ける機会をふやしてほしい、そう思ってやまないラピュタの結晶です。そしてクライマックス「大樹」ダイナミックなオーケストラサウンドへつづいていきます。ここのティンパニもかっこよかった!どっしりと根をおろした鼓動。

回想。

「天空の城ラピュタ」それは僕が久石譲音楽に出会った特別な作品です。9歳くらいの頃、お小遣いを握りしめてはじめて買ったCDが主題歌「君をのせて」のシングルCDです。はやる気持ちで自転車駆けた行き道帰り道、町の小さなCD屋さんの店内、家に帰ってその日ずっとスピーカーの前から離れず何回も聴いていたあの日。ありありと思い起こせます。なんてないCDショップの包装袋までいっとき大切にしまっておいたくらい、おもちゃよりも目を輝かせた子どもの大切な宝物です。

約30年の時をこえて、同じ曲が今こうやって目の前で奏でられている。久石譲という作曲した人自らの指揮とピアノで。ステージから「ここまでがんばって生きてきたね」と言われているような、からだ全体を包みこむ音楽から抱きしめられているような、おおげさかもしれませんがそんなかけがけのない瞬間。ファンサイトのペンネーム「ふらいすとーん」と名乗っています、やっぱりラピュタは順位づけできない選ぶ選択肢を超えたところにある特別な存在です。

僕の話はここまで、ぜひ久石譲ファンのみなさんに、久石譲ファンだからこそ、そんな自分だけのとっておきの久石譲音楽、歩んできた人生をやさしく包んでくれるようなやさしく認めてくれるような、そんな感覚におそわれることができる(日本語がおかしい)久石譲音楽に出会ってほしいなあと思います。コンサートで聴ける日を夢みてほしいなあと思います。

オーケストラストーリーズ「となりのトトロ」 【B】

大人から子供まで楽しめる「となりのトトロ」オーケストラの世界。「さんぽ」ではオーケストラ各楽器紹介をまじえた音楽構成になっていて、はじめて生のオーケストラに触れる子供はきっと好奇心旺盛に身をのり出し体を動かすそんな光景が浮かんできます。この作品版としてCDにもスコアにもなっているので、多くの人に聴かれ演奏され愛されつづけている永遠のスタンダード作品です。

スタジオジブリ作品交響組曲化シリーズとして、第1弾「風の谷のナウシカ」(2015)、第2弾「もののけ姫」(2016)、第3弾「天空の城ラピュタ」(2017)となりました。今回「となりのトトロ」を聴きながら、もうこの作品は交響作品化としても完成しているじゃないか!と改めて納得させられる完成度の高さです。合唱あり、ソプラノあり、多彩な交響作品が新しい輝きで命を吹きこまれていますが、ナレーションありの交響作品というバリエーションとインパクトとしても充分、スタジオジブリ×久石譲のコラボレーションとしてこれだけジブリカラーをおしあげ作品世界の相乗効果その最高峰はない、と言い切れてしまうほどです。

じゃあCD作品「オーケストラストーリーズ となりのトトロ」(2002)のままでいいのか、と言ったらそんなことはないんです。音楽構成は変わっていませんが、オーケストレーションは緻密大胆豊かに変化しているからです。CDを聴く回数が多いせいか、すぐに気づいてしまいます。「五月の村」も軽快なメロディに管楽器の明るいフレーズが呼応し一層のこれからはじまる新しい生活と冒険に胸わくわくさせてくれます。そして今回コンサート後も耳から離れないのが「ネコバス」。あのおなじみのメロディを管楽器が歌っているんですが、その後ろで弦楽が楽しそうにかけ合っています。タラ、ラタタタタタタタ~♪というふうに。あれっ、こんな好奇心くすぐる旋律あったかな?とCDを聴き返すとやっぱりない。ほかにもネコバスの愛らしくもどっしりしたキャラクター、金管楽器の厚みでパワーアップしていたような印象もあったり。

満場一致拍手喝采!圧巻の「となりのトトロ」を聴いて、音楽再構成の必要ない交響作品完成度の高さを感じながら無邪気に音を楽しみストーリーの世界に浸っていました。映画と同じくらい聴き終わったあとにトトロにふれあえた満足感、これはすごいことですね。そして、最新のオーケストレーションでCD盤が届けられる日が待ち遠しいなあとも思いました。いつもなら”久石譲の緻密なオーケストレーションは見事”と言いたいところです、「オーケストラストーリーズ となりのトトロ」は大人も子供もピュアな心になれる”久石譲の童心オーケストレーション”です。絵本ならぬオーケストラによるトトロ読み聴かせタイム。ぐっすり眠れていい夢がみれそうですね。また会いたい、また聴きたい。

—–アンコール—-

Dream More 【大阪・韓国A・東京】

サントリービール「ザ・プレミアム・モルツ マスターズ・ドリーム(Master’s Dream)」のために書き下ろされた楽曲をコンサート用に再構成したフルオーケストラ版です。久石譲のノスタルジックかつ心躍る旋律美に、今の久石譲だとこうなるというソリッドで立体的なオーケストレーション。華やかでつややかな気品をまとった作品です。

直訳すると「もっと夢をみる」(になるのかな?)、本公演が終わって夢見心地の観客へ夢の余韻のプレゼント。はたまた、コンサートでいっぱいのエネルギーをもらった僕たち観客へ、新しい夢を追い求めることへ背中をおしてくれるような。コンサートの前と後で、自分のなかでなにかが変わったそんな変化を感じとれるなら、そのコンサートは一生ものですね。

World Dreams 【全公演】

久石譲&ワールド・ドリーム・オーケストラのアンセムです。プログラム予定を見ながらこの曲がアンコールかな?とうっすらわかっていても、やっぱり聴いてたちまちうれしい不朽の名曲です。聴けないとしたらその落胆は大きく、これを聴かないとW.D.O.コンサートは終われない、大きな声で「コンサートごちそうさまでした!」と言えないそんな楽曲です。2004年に発足したW.D.O.、ファンのなかにはもう十数回コンサートで聴いた人もいるかもしれません。それでも飽きたという声を聞いたことがない。今年もここに帰ってきた、今年もまた会えた、そんなシンボルとして高らかに悠々と響き流れつづけるW.D.O.と観客のかけ橋です。

今年は例年以上にコンサートパンフレットの写真をよく見たような気がします。コンサート後のSNS書きこみでツイッター、インスタグラム、フェイスブックなどパンフレットをコンサートのアイコンとして被写体にしているものが多かったです。ということは、CDもコンサート余韻にひたりながら聴いた人もたくさんいますね。知って楽しむ音楽、聴いて楽しむ音楽。生音で楽しむ音楽、個人空間で楽しむ音楽。音楽の楽しみ方っていろいろあるからこそパーソナルでありコミュニティなんですよね。

今年は例年以上に海外の人を会場で見たような気がします。そりゃあもう日本にいるんだから久石譲のコンサート行かないとバッドだよね!なんてことかもしれませんし、はるばる日本旅行のプランのなかにコンサートを組みこんだ!なんてクールな人もいるかもしれません。ワールドツアーとしては「ジブリコンサート」が2016年パリ公演からスタートしたばかりですが、W.D.O.公演としてもきっと世界各国で待ち望まれているでしょう。中国公演のリベンジもふくめて、久石譲コンサートがもっと世界中で平和に開催されますように!そしてコンサートに行けないけれど待ち焦がれている日本国内・世界中の人へ、久石譲音楽があらゆる機会・メディア・パッケージを通じて響きわたりますように!

お礼が最後になってしまいました。

W.D.O.2017 特別企画&連動企画としてはじめてファンサイトで参加型イベント「久石譲ファンのためのチャット」「久石譲ファンのためのアンケート」を開催しました。多くの人に参加してもらって充実したものになりました。このファンサイトへ日々数百・数千のアクセスがあったとして、多くの人に見てもらっているうれしさは日々あります。それにくわえて、つながったと実感できるチャットのひと声、アンケートの一票は、その”1”がまた違ったものとして心の底から染みわたる喜びを感じていました。気軽に楽しく参加ご協力してくれた久石譲ファンのひとりひとりに心から感謝します。本当にありがとうございました。

特集「久石譲ファンのためのチャット」「久石譲ファンのためのアンケート」についてはまた近いうちに結果をまとめて書き記したいと思っています。

⇒ ⇒ 2017.8.30 追記

そして10月には「久石譲&ワールド・ドリーム・オーケストラ 2017」東京公演の模様が早くもTV放送されるうれしいニュースです。このコンサート・レポートもスカパー!後に追記追記の嵐になるかもしれません(うーん、それも良し悪しかな)。コンサートだけではかなわない気づきや発見がきっとたくさんあると楽しみにしています。こうやって映像として記録に残してくれることも、コンサートの感動再びも、コンサートに行けなかった人のためにも、とてもうれしい収録映像です。音楽はいろんな楽しみ方でどんどん豊かにつながっていきますね。

リアルに共感共鳴できるコンサート数千人規模の感動体験。これが一番大切です。でも、これだけにとどめておくのはもったいないのが久石譲音楽。記録として刻まれ発信されること、それは感動が数千人から数十万人、あるいはボーダレスに数億人規模に届けられる可能性を秘めているということです。いま現在でも日常生活のなかで「2008年武道館コンサート」のDVD映像を見ながら感動し日々のエネルギーや勇気をもらっている人たくさんいます。SNSをみわたせば日本で海外でごくごく日常的パーソナルなワンシーンとして。こんなに素晴らしいたしかな幸せ、稀有な現象ってないですよね。より多くの人がそれぞれの日常においてもっと豊かに久石譲からの感動ギフトにふれる機会にめぐまれますように。

2017.11.10 追記

スカパー!放送にてコンサートの感動ふたたびです。完全ノーカット、アンコール含む完全版で「W.D.O.2017」最終日東京公演の模様が映像美と音響美で甦ります。コンサートではわからなかったこと気づかなかったことも、こうやって多数のカメラによる複数アングルと、多数の収録マイクによる各楽器の鮮明なステレオ音響で、あの日の感動がより深く広く溢れますね。

さて、各楽曲ごとに記したい発見や思いもあるのですが止まらなくなりますので、それはコンサート直後上のレビューに譲りたいと思います。多くのカメラとそのアングルのおかげで、どの楽曲も今演奏している楽器にカメラがよってくれて、まるで視覚的に譜面を見ているようで、目と耳が喜ぶひとときです。

交響組曲「天空の城ラピュタ」について

ようやくその全貌をつかむきっかけができましたので、しっかり紐解いていきたいと思います。思っていた以上にほぼ映画本編ストーリーに沿ったパート構成になっていました。おそらくコンサートで聴いたときには、あ、この楽曲はシンフォニー編だな、これはUSA盤だな、と頭の記憶が入り乱れていたので、ストーリーに関係なく音楽的に再構成した度合いが強いのかなと思ってしまっていました。

この傾向から「サウンドトラック盤」を基にして、便宜上パート名もサントラ楽曲名に準ずるかたちで整理しました。そして「サウンドトラック」「シンフォニー編」「USA盤サウンドトラック」それぞれどの楽曲にあたるかを挙げ、交響組曲版の音楽構成・オーケストレーションに近いものに下線をしました。

~~~~~~~~~~

ちょっとわかりやすく解説するのが難しいのです。

1.「交響組曲 天空の城ラピュタ」はストーリーの展開に大枠では即したラピュタ音楽のダイジェスト、いやオールハイライトのような贅沢な音楽構成になっています。

2.オーケストラ+シンセサイザーで編成され本編シーン尺にあわせた「サウンドトラック盤」からではなく、オーケストラ編成で音楽作品として制約なしに成立している「シンフォニー編」をベースにしているパートもあります。

3.2002年北米公開に合わせてリコンポーズ、リオーケストレーションされた「天空の城ラピュタ USAヴァージョン・サウンドトラック」からの楽曲やオーケストレーションがふんだんに盛り込まれています。

この大きな3つの土台があり、久石譲解説に「今回すべてのラピュタに関する楽曲を聴き直し、スコアももう一度見直して、交響組曲にふさわしい楽曲を選んで構成しました。約28分の組曲ができました。」という、巨渦に入り乱れ再構築された大迫力のラピュタの世界が姿を現していました。

~~~~~~~~

と、コンサート直後のレビューに記していましたが、その理由と今回改めて整理できた結果を見て、なんとなく伝わっていただけたら幸いです。

交響組曲「天空の城ラピュタ」

O:『天空の城ラピュタ サウンドトラック 飛行石の謎』

S:『天空の城ラピュタ シンフォニー編 大樹』

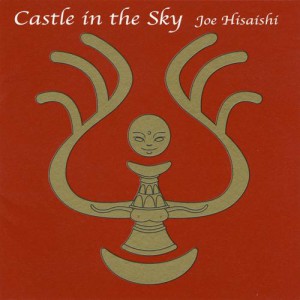

U:『Castle in the Sky ~天空の城ラピュタ・USAヴァージョン・サウンドトラック~』

A. 空から降ってきた少女

O:1.空から降ってきた少女

S:1.プロローグ~出会い ※前半

U:2.The Girl Who Fell from the sky (Main Theme) ※後半

B. 愉快なケンカ(~追跡)

O:3.愉快なケンカ(~追跡)

S:6.大活劇

U:7.A Street Brawl 8.The Chase ※オーケストレーション

C. ゴンドアの思い出

O:4.ゴンドアの思い出

S:4.ゴンドア(母に抱かれて)

U:9.Floating with the Crystal 10. Memories of Gondoa

D. 失意のパズー

O:5.失意のパズー

S:4.ゴンドア(母に抱かれて)

U:12.Disheartened Pazu

E. ロボット兵(復活~救出)

O:6.ロボット兵(復活~救出)

U:13.Robot Soldiers 〜Resurrection – Rescue〜

F. タイガーモス号にて

O:9.タイガーモス号にて

S:2.Gran’ma Dola

U:14.Dola and the Pirates

G. 天空の城ラピュタ

O:12.天空の城ラピュタ ※後半部

S:8.時間(とき)の城

U:18.The Forgotten Robot Soldier

H. 君をのせて

*「サウンドトラック盤」に準ずれば「11.月光の雲海」「13.ラピュタの崩壊 (合唱/杉並児童合唱団)」「14.君をのせて (歌/井上あずみ)」で聴かれるメインテーマ。(USA盤「15. Confessions in the Moonlight」「22. The Destruction of Laputa (Choral Version)」)交響組曲の構成と並べてみたときに、ここは久石譲ピアノをフィーチャーした「君をのせて」交響組曲版スペシャルパート、と、思っています。

I. 天空の城ラピュタ

O:12.天空の城ラピュタ ※前半部

S:5.大いなる伝説

U:23.The Eternal Tree of Life

Related Page:

お気軽にコメントやメッセージをお待ちしています。響きはじめの部屋 コンタクトフォーム または 下の”コメントする” からどうぞ♪

最後まで読んでいただきありがとうございます。